ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Введение. Рассматриваются механизмы и пути миграции углеводородов в Южно-Каспийском бассейне (ЮКБ).

Цель. Оценка путей миграции углеводородов в Южно-Каспийском бассейне.

Материалы и методы. Статистическое обобщение и систематизация данных и материалов, частично заимствованных из справочной литературы, фондовых источников, промысловых данных и опубликованных работ.

Результаты. В результате проведенного численного моделирования углеводородных систем в Южно-Каспийском нефтегазоносном бассейне определены механизмы миграции углеводородов в ЮКБ: грязевые вулканы, эруптивные каналы которых служат каналами миграции углеводородов (УВ), а также трещины растяжения, созданные процессом формирования диапировых структур. Практически все месторождения ЮКБ расположены на площадях развития грязевого вулканизма и осложнены их эруптивными каналами, что свидетельствует о заполнении резервуаров продуктивной толщи за счет вертикальной миграции углеводородов.

Заключение. Результаты моделирования свидетельствуют, что критический момент и эмиграция УВ из эоценовой, майкопской и диатомовой нефтегазоматеринской толщи (НГМТ) наступает к концу сураханского времени (3 млн лет назад), то есть во время формирования верхнего отдела продуктивной толщи. В НГМТ тархан-чокракского возраста критический момент был преодолен только к концу акчагыльского времени (2,2 млн лет назад).

Введение. Южное погружение Бузулукской впадины остается одним из наиболее перспективных районов нефтегазодобычи Оренбургской области благодаря значительным остаточным запасам и благоприятным характеристикам девонских залежей. Месторождения данного региона отличаются сложным геологическим строением, высоким газовым фактором (более 1000 м3/т) и устойчивыми дебитами нефти, что требует применения современных геолого-технических решений. Несмотря на относительно высокий уровень изученности, из-за сложного строения и особенностей флюидодинамики разработка зрелых залежей сопровождается рядом вызовов и сохраняет актуальность для дальнейших исследований.

Цель. Выявление пространственных закономерностей распределения газосодержания пластовых нефтей в пределах южного погружения Бузулукской впадины.

Материалы и методы. В качестве исходных материалов использовались результаты геолого-промысловых исследований и данные по разработке. Применены методы структурно-геологического анализа, сопоставления газосодержания и тектонического положения залежей.

Результаты. Значения газосодержания нефтяных залежей воробьевского горизонта (пласт DIV) в пределах южной и центральной частей Бузулукской впадины демонстрируют существенную вариативность. Анализ пространственного распределения параметра показал наличие общей тенденции повышения газосодержания от Бобровско-Покровского вала в сторону Камелик-Чаганской структурной зоны. При этом наиболее высокие значения (до 902 м3/т) зафиксированы на отдельных месторождениях структурной зоны. Однако в ходе структурно-тектонического анализа прямой и устойчивой зависимости между величиной газосодержания и тектонической приуроченностью выявлено не было. Установленные закономерности носят скорее локальный характер и могут быть обусловлены совокупным влиянием литолого-стратиграфических, тектонических, термобарических и флюидодинамических факторов.

Заключение. Установлена общая тенденция к увеличению газосодержания пластовых нефтей по направлению к южной границе Бузулукской впадины. Полученные данные указывают на многокомпонентную природу формирования аномально высоких значений газосодержания.

Введение. Рассматриваются особенности формирования переходного комплекса Восточного Предкавказья в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности кряжа Карпинского.

Цель. Изучение особенностей формирования переходного комплекса Восточного Предкавказья c последующим бассейновым анализом и выделением основных элементов углеводородных систем.

Материалы и методы. Статистическое обобщение и систематизация данных и материалов, частично заимствованных из справочной литературы, фондовых источников, промысловых данных и опубликованных работ.

Результаты. В результате проведенных исследований переходного комплекса Восточного Предкавказья были выделены три потенциальные нефтегазоматеринские толщи, связанные с отложениями нефтекумской и култайско-демьяновской свит нижнего триаса, кизлярской свиты среднего триаса, а также глубокопогруженные каменноугольные отложения как потенциальная сланцевая нефтегазоматеринская толща.

Заключение. Комплексный анализ результатов изучения пород в скважинах, геохимических исследований и проведенных палеогеографических реконструкций послужил основой для прогнозирования основных элементов углеводородных систем.

Введение. В осадочном чехле северного обрамления Сибирской платформы и прилегающей акватории моря Лаптевых выявлены признаки нефтегазоносности, свидетельствующие о наличии активных генерационно-аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС). Помимо установленной промышленной нефтегазоносности в пермском интервале разреза, многие исследователи связывают высокие перспективы на севере Сибирской платформы с рифейскими, вендскими и девонскими отложениями, однако бурением продуктивность этих интервалов разреза не подтверждена. Настоящее исследование направлено на оценку перспектив нефтегазоносности Хатангско-Ленского региона Сибирского сектора Российской Арктики и юго-западной части акватории моря Лаптевых, изучение которых в рамках единой модели приведет к понимаю развития осадочных бассейнов и включенных в их состав углеводородных систем.

Цель. Выявление эффективных углеводородных систем в разрезе зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур юго-западной части моря Лаптевых.

Материалы и методы. Анализ доступной опубликованной и фондовой информации с целью выявления элементов предполагаемых углеводородных систем. Картирование геохимических характеристик потенциальных нефтегазоматеринских толщ (НГМТ). Численное моделирование углеводородных систем и выделение эффективных очагов нефтегазогенерации. Количественная оценка углеводородного потенциала потенциальных НГМТ.

Результаты. Выделены две эффективные углеводородные системы в разрезе зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур юго-западной части моря Лаптевых: нижнекожевниковско-верхнекожевниковская и верхнеюрско-меловая системы.

Заключение. Вклад нижнекожевниковско-верхнекожевниковской ГАУС в нефтегазоносность Анабаро-Хатангского района и прибрежной части моря Лаптевых оценивается в ~5 млрд т УТ. Верхнеюрско-меловая система может обеспечить до 1,4 млрд т УТ углеводородов в юго-западной части Лаптевоморского шельфа, что позволяет связывать с акваторией высокие перспективы нефтегазоносности.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ

Введение. Приоритетные позиции Российской геологии-геофизики в прошлом и в будущем надежно обеспечены огромным объёмом минерально-сырьевых ресурсов Евразийского протоокеана (ЕАО) от древней Арктики до Среднего Востока, который со всех четырёх сторон граничил до своего закрытия с другими в различной степени раскрытыми протоокеанами между Гондваной, Европой и Азией с Сибирью (G-E-A).

Цель исследования. Построение актуальной грависейсмической модели земной коры как основы для выделения 4 тектонических режимов R-T-O-E (рифтогенного, талассогенного, орогенного, эпейрогенного) и пятиокеанической геострофы Земли с двумя циркумполярными (ПЦО-ВЦО) и тремя межматериковыми протоокеанами (ЕАО-ГАО-ЕГО).

Материалы и методы. Сбор и объединение современных геолого-геофизических данных по нефтегазоносным и минерагеническим провинциям мира для 4-сегментного (RT-TO-OE-ER) районирования и сейсмостратиграфического расчленения осадочных комплексов на UST-MST-DST-LST-формации с учетом глобальных колебаний (растущего, максимального, падающего и низкого) уровня моря.

Результаты. Выделение 8 геострофических плит современной земной коры с её четырёхсегментным (RT-TO-OE-ER) районированием и сиквенс-стратиграфическим расчленением на 12 глобальных сиквенсов (осадочных комплексов).

Заключение. На основе актуальных грависейсмических данных с выделением 4 типов геодинамических обстановок и 4 типов осадочных формаций разработана новая концепция пятиокеанической геострофы земной коры, способная с момента образования Мирового океана объяснить как прошлые, так и будущие этапы тектоно-стратиграфического развития осадочных бассейнов, нефтегазоносных и минерагенических провинций.

Введение. Изучение временных вариаций гравитационного поля Земли представляет собой актуальную задачу современной геофизики, особенно в контексте анализа влияния внешних и внутренних факторов на силу тяжести. Традиционные подходы к моделированию гравитационного поля основаны на теоретически заданных предпосылках, что ограничивает их применимость в условиях высокой вариативности геодинамических процессов.

Цель. Разработка и апробация инновационного подхода к построению математических моделей временных изменений гравитационного поля, не опирающегося на заранее заданные теоретические модели, а базирующегося на эмпирических данных и феноменологическом описании случайных процессов.

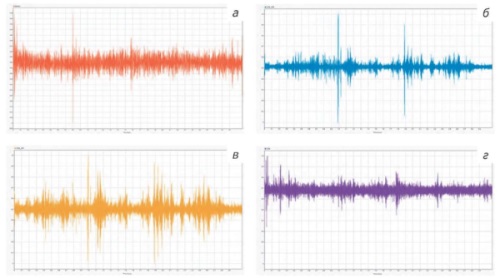

Материалы и методы. Экспериментальная часть исследования была реализована на фундаментальном гравиметрическом пункте «Ледово» с использованием группы гравиметров различных типов. Проведены инструментальные измерения вариаций силы тяжести. Для анализа полученных данных использовались спектрально-статистические методы и преобразование Фурье. Особое внимание уделено сравнению показателей, зарегистрированных различными приборами. Дополнительно применялась процедура оптимального линейного сглаживания (ПОЛС) для построения обобщенной модели гравитационных вариаций.

Результаты. Анализ показал высокую степень согласованности измерений: коэффициент корреляции между гравиметрами ГНУ-КВ и CG-6 превысил 0,9, что подтверждает идентичность их спектральных характеристик и надежность данных. При этом установлено, что однозначное математическое описание вариаций затруднено из-за влияния слабоизученных геодинамических и случайных факторов. Построенная модель, основанная на ПОЛС, позволяет совместить элементы известных теоретических построений с учетом влияния «гостевых» процессов — внешних и локальных факторов неясной природы.

Заключение. Предложенный безмодельный подход и использование процедуры оптимального линейного сглаживания открывают новые возможности для более точного и гибкого описания временных вариаций гравитационного поля Земли. Разработанный методический подход может быть полезен при дальнейшем изучении геофизических процессов и развитии методов мониторинга изменений гравитационного поля.

ГЕОЛОГИЯ

Введение. Палеоэкология, изучающая реконструкции экосистем геологического прошлого и их развитие во времени, занимает одно из важнейших мест в комплексе геологических наук. Результаты палеоэкологического анализа получают все более широкое применение в теоретической и прикладной геологии, прежде всего для фациального анализа, палеогеографии и детальной стратиграфии.

Цель. Изучение впервые обнаруженных отпечатков фрагментов стеблей морских лилий на эпитеке четырехлучевых кораллов и выяснение их палеоэкологического значения.

Материалы и методы. Авторами проведено макроскопическое изучение более 2300 кораллитов. Обнаруженные отпечатки члеников стеблей морских лилий исследовались с использованием бинокулярного микроскопа МБС-1.

Результаты. Установлена новая форма сохранности морских лилий, представленная отпечатками фрагментов их стеблей на эпитеке четырехлучевых кораллов.

Заключение. Выявленный механизм формирования отпечатков фрагментов стеблей морских лилий на эпитеке четырехлучевых кораллов указывает на спокойную гидродинамическую обстановку и позволяет уверенно определять положение кораллита на грунте.

Введение. Брахиоподы эволюционировали на протяжении фанерозоя, и знания о них важны при изучении крупнейших биотических кризисов. Пополнение и ревизия палеонтологической информации требуют регулярного пересмотра оценок влияния кризисов на таксономическое разнообразие данной группы морских организмов.

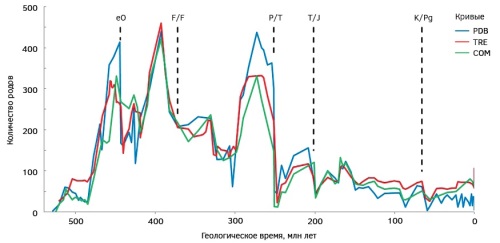

Цель. Изучение динамики родового разнообразия брахиопод под влиянием наиболее известных массовых вымираний фанерозоя с использованием трех блоков данных, представляющих разные «поколения» палеонтологических компиляций.

Материалы и методы. На основе каждого блока данных построена кривая родового разнообразия брахиопод. При этом три кривые приведены к единой шкале геологического времени. Для массовых вымираний оцениваются снижение числа родов и соотношение с предшествующими и последующими тенденциями изменения разнообразия.

Результаты. Все кривые показывают, что массовые вымирания конца ордовика, рубежей перми и триаса, триаса и юры, мела и палеогена способствовали снижению родового разнообразия брахиопод. Наибольшим было влияние катастрофы на рубеже перми и триаса. Напротив, эффект франско-фаменского (позднедевонского) события был минимальным или отсутствовал вовсе. Тенденции изменения разнообразия до и после кризисных интервалов различались.

Обсуждение результатов. Ретроспективное рассмотрение кривых родового разнообразия брахиопод показывает, что в одних случаях более новая информация говорит о большей интенсивности кризисов, а в других — о меньшей. Более того, смена «поколений» палеонтологических компиляций не способствовала лучшему пониманию динамики числа родов рассматриваемой группы организмов. В этой связи рекомендуется использовать три кривые совместно, а разницу между ними понимать как величину ошибки.

Заключение. Полученные результаты указывают на подверженность брахиопод массовым вымираниям, но не всем из них и в разной степени. Более того, неопределенность ряда оценок сохраняется, что делает актуальным последующие исследования развития брахиопод на критических интервалах геологической истории.

Введение. Показано, что нефтегазовая специализация бассейнов рифтового происхождения Африки изменяется от исключительно или преимущественно газовой до нефтегазовой и нефтяной по мере их «омоложения» и отдаления от Южного и Западного центров Африканского суперплюма. Обосновывается модель, предусматривающая изменение условия генераций углеводородов в пери- и внутриконтинентальных рифтогенных бассейнах в связи с охлаждением астеносферных рифтообразующих потоков при их удалении от «горячих» плюмовых центров.

Цель. Определение региональной геологической закономерности нефтегазовой специализации рифтогенных бассейнов и ее вероятной природы.

Материалы и методы. Исследование проводилось путем сравнительного анализа опубликованных данных по геологии и нефтегазоносности бассейнов рифтового происхождения (внутри- и периконтинентальных) с привлечением данных сейсмотомографии, отражающих температурное состояние глубоких недр Африки и прилегающих к ней области океанов.

Результаты. Показано, что нефтегазовая специализация рифтогенных бассейнов коррелирует с их возрастом, тектоническим развитием и положением в современной структуре Африки, а также удаленностью от Южного и Западного центров рождения Африканского суперплюма.

Заключение. Обосновывается большое значение суперплюма в определении нефтегазовой специализации бассейнов.

ГЕОЭКОЛОГИЯ

Введение. Вяземский район совершенно уникален в рамках не только Смоленской области, но и всего русского государства на протяжении всей нашей истории.

Цель. Исследование Вяземского района Смоленской области с целью определения и оценки геоэкологических рисков.

Материалы и методы. Проведены полевые исследования и выполнен детальный камеральный анализ процессов и явлений, формирующих геоэкологические риски территории.

Результаты. Разработана методология оценки геоэкологических рисков. Представлены формализованные группы событий и явлений, формирующих геоэкологические риски. Выполнена оценка геоэкологического состояния Вяземского района Смоленской области. Дана геоэкологическая оценка значимых гидрографических объектов территории. Выполнена демографическая и социальная характеристика постоянных жителей Вяземского района Смоленской области. Выполнен анализ влияния на окружающую среду и здоровье населения объектов размещения отходов на территории Вяземского района Смоленской области.

Заключение. Оскудение кормящих и рекреационных ландшафтов, в том числе связанное с обращением отходов производства и потребления, приводит к социально-политическим рискам. И на территории Вяземского района геоэкологические риски продолжительное время раскачивают социально-политическую стабильность региона. Своевременное понимание и оценка такого рода рисков и принятия мер по их снижению позволит укрепить социально-политическую стабильность региона, избежать рисков техногенных аварий и политических потрясений.

ТЕХНИКА ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Введение. При бурении взрывных скважин используют различные буровые инструменты. Производительность бурения шарошечными долотами (до 30 м в Азербайджане в смену) по сравнению с другими бурильными инструментами (10—15 м в смену) значительно выше, поэтому данный вид бурения взрывных скважин применяют на геологических взрывных скважинах чаще других.

Цель. Рассмотреть возможность совершенствования технологии бурения взрывных скважин на основе внедрения новой методики бурения с использованием гидромониторных долот для повышения эффективности бурения скважин.

Материалы и методы. В статье рассмотрены результаты бурения взрывных скважины с позиции изменения давления в скважине под воздействием высокого напора струи, вытекающей из насадок гидромониторного шарошечного долота. При решении проблемы повышения эффективности и строительстве взрывных скважин внимание уделяется использованию гидромеханического разрушения забоя скважины.

Результат. Показано, что из-за резкого изменения давления в порах пород заключенная в них жидкость сжимается, происходит гидравлический удар, в результате чего стенки пор, расширяясь, разрушаются. Внедрение высоконапорной струи промывочной жидкости в забое скважины способствует улучшению управления процессом бурения.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Введение. В работе рассмотрены особенности проведения и обработки опытно-фильтрационных работ в сложных гидрогеологических условиях при прерывистом водоотборе. Актуальность работы обусловлена широким распространением такого режима эксплуатации водоподъемных сооружений. Проблема исследования заключается в возможной неоднозначности данных, получаемых при откачках с переменными значениями дебита. Исследования проводились на Ергенинском месторождении минеральных вод, расположенном в зоне сочленения Ергенинской возвышенности и долины реки Волги.

Цель. Корректировка методики опытно-фильтрационных работ в условиях изменяющегося дебита на основании опыта авторов и соответствующих исследований.

Материалы и методы. В основу работы положен опыт геологоразведочных работ на действующем водозаборе с целью переоценки запасов подземных вод Ергенинского месторождения минеральных вод, разработка которого в соответствии с технологической схемой предусматривалась в прерывистом режиме дебита скважины. Опытная откачка из слабонапорного ергенинского горизонта продолжительностью трое суток проводилась в режиме эксплуатации, в ходе которой выделены 10 стадий дебита. Определение коэффициента водопроводимости выполнено методом суперпозиции по ступеням дебита как одиночное скачкообразное возмущение, прослеженное по приведенному понижению в приведенном времени. Уровень подземных вод фиксировался датчиком давления, дебит — по водомерному счетчику. Обработка откачки производилась методом временного прослеживания, в ходе опыта использовался одиночный водозабор. Полученные данные обработаны в программе Microsoft Excel.

Результаты. Исследовано влияние периодов неполного восстановления уровня подземных вод на достоверность результатов расчета коэффициента водопроводимости методом скачкообразного изменения дебита. Сформулирован вывод о возможных причинах значительных колебаний значений коэффициента водопроводимости в ходе обработки данных опытно-фильтрационных работ, возможности применения данного метода при обработке такого рода откачек.

Заключение. На основе результатов сделан вывод о наследии ступеней откачки с высоким дебитом на последующие. Выдвинуто предположение о влиянии границы области фильтрации III рода на данные, получаемые в ходе опытно-фильтрационных работ. На стадии откачки с высоким дебитом происходит инверсия разгрузки в вышележащий горизонт, наследство которой проявляется далее и при падении дебита и выражается ростом уровня, а не его снижением, как следовало ожидать. Отмечается, что достоверность данных, получаемых в ходе обработки таких откачек, обеспечивается в случае полного восстановления уровня после предыдущих ступеней.

ЮБИЛЕЙ

ISSN 2618-8708 (Online)