Перейти к:

Изучение особенностей формирования переходного комплекса Восточного Предкавказья в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности кряжа Карпинского

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-32-46

EDN: GJHOZZ

Аннотация

Введение. Рассматриваются особенности формирования переходного комплекса Восточного Предкавказья в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности кряжа Карпинского.

Цель. Изучение особенностей формирования переходного комплекса Восточного Предкавказья c последующим бассейновым анализом и выделением основных элементов углеводородных систем.

Материалы и методы. Статистическое обобщение и систематизация данных и материалов, частично заимствованных из справочной литературы, фондовых источников, промысловых данных и опубликованных работ.

Результаты. В результате проведенных исследований переходного комплекса Восточного Предкавказья были выделены три потенциальные нефтегазоматеринские толщи, связанные с отложениями нефтекумской и култайско-демьяновской свит нижнего триаса, кизлярской свиты среднего триаса, а также глубокопогруженные каменноугольные отложения как потенциальная сланцевая нефтегазоматеринская толща.

Заключение. Комплексный анализ результатов изучения пород в скважинах, геохимических исследований и проведенных палеогеографических реконструкций послужил основой для прогнозирования основных элементов углеводородных систем.

Ключевые слова

Для цитирования:

Суюнбаев Т. Изучение особенностей формирования переходного комплекса Восточного Предкавказья в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности кряжа Карпинского. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(2):32-46. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-32-46. EDN: GJHOZZ

For citation:

Suyunbayev T. Evolutionary features of the transitional complex in Eastern Ciscaucasia regarding the hydrocarbon prospects of the Karpinsky Ridge. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(2):32-46. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-32-46. EDN: GJHOZZ

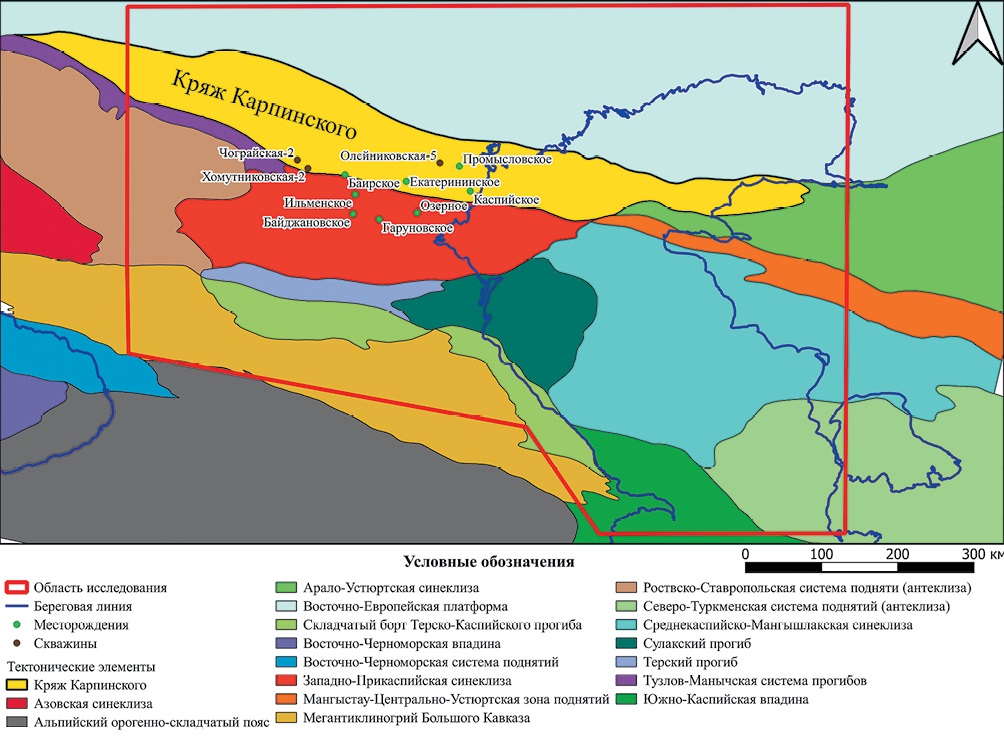

Углеводородный потенциал Восточного Предкавказья сосредоточен мезозойско-кайнозойских отложениях плитного чехла и переходного комплекса. Продуктивные комплексы преимущественно приурочены к юрско-меловым отложениям: месторождения Промысловское, Баирское, Екатерининское, Ильменское, Каспийское и др. (рис. 1). Залежи в настоящее время в значительной степени выработаны или обводнены. Это определяет необходимость выявления новых поисковых трендов, в том числе в глубокозалегающих стратиграфических интервалах переходного комплекса.

Рис. 1. Обзорная схема района работ на тектонической основе [1]

Fig. 1. Overview of research area on a tectonic basis [1]

Анализ накопленной геолого-геофизической информации показывает, что объектами для поиска углеводородов могут являться пермо-триасовый комплекс отложений, а также палеозойское основание кряжа Карпинского. На это указывают признаки нефтегазоносности, установленные в скважинах [4]. Так, в скв. Чограйская-2 из коры выветривания гранитов и вулканических пород палеозойского возраста получен приток слабогазированной пластовой воды, а в скв. Хомутниковская-2 получен приток пластовой воды с растворенным газом. В скв. Олейниковская-5 при бурении палеозойского интервала в сводовой части Промысловского блока произошел аварийный выброс газа.

Некоторые исследователи, включая А.В. Бембеева, В.А. Жингеля, А.А. Ярошенко [4], учитывая наличие месторождений, расположенных недалеко от кряжа (Озерное, Байджановское, Гаруновское и др.), а также данные по скважинам, рассматривают пермо-триасовый комплекс кряжа Карпинского в качестве перспективного направления для поисков углеводородов. При этом низкая геолого-геофизическая изученность переходного комплекса, обусловленная в том числе значительными (до 7 км) глубинами залегания отложений, а также слабое понимание эволюции осадочных бассейнов и входящих в их состав углеводородных систем, обуславливает отсутствие надежной геологической основы и, как следствие, существование различных моделей формирования этой части разреза и прогнозов перспектив нефтегазоносности.

Целью настоящего исследования являлось выполнение комплексного бассейнового анализа, включающего, реконструкцию условий осадконакопления осадочных бассейнов, существовавших в пределах изучаемой территории в период среднего-позднего палеозоя, выделение элементов углеводородных систем в разрезе переходного комплекса.

Полученные результаты составят основу для дальнейшего численного моделирования бассейнов и углеводородных систем, изучения геологических рисков и оценки углеводородного потенциала кряжа Карпинского.

Характеристика объекта исследования

Объектом исследования в работе является территория Восточного Предкавказья и прилегающая акватория Каспия (рис. 1). Основными тектоническими структурами, входящими в область исследования, являются: сам кряж Карпинского, южная окраина Восточно-Европейской платформы, Западно-Прикаспийская синеклиза, Ростовско-Ставропольская система поднятий, Терско-Каспийский краевой прогиб и восточная часть Туранской плиты.

Геологический разрез Восточного Предкавказья представлен плитным чехлом, который включает преимущественно терригенные отложения от верхней юры до квартера и переходным комплексом, состоящим из образований девона, карбона, перми и триаса. В породах переходного комплекса существенную долю занимают карбонатные отложения.

Материалы и методы

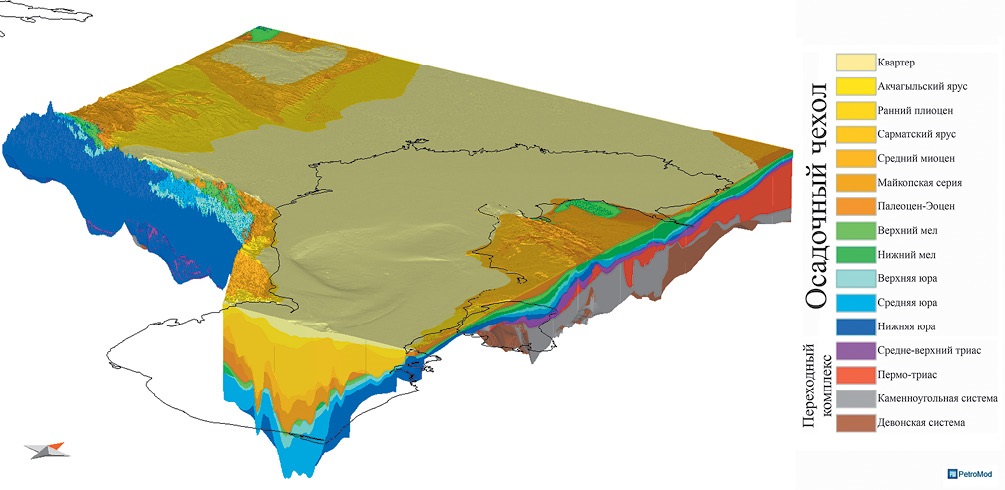

Для решения поставленных задач в процессе проведенных исследований сформирована трехмерная цифровая структурная модель осадочного чехла и переходного комплекса Восточного Предкавказья, включающая все поверхности несогласия, соответствующие значимым этапам развития переходного комплекса и осадочного чехла (рис. 2). В переходном комплексе выделяются следующие несогласия: в подошве и кровле девонских отложений, вблизи кровли каменноугольной, пермо-триасовой и верхнетриасовой систем. В осадочном чехле крупные несогласия соотносятся с кровлей нижней, средней, верхней юры, нижнего и верхнего мела, палеоцен-эоцена, майкопа, подошвой среднего миоцена, сарматского яруса, нижнего плиоцена, акчагыльского яруса и квартера.

Рис. 2. Трехмерная геологическая модель Восточного Предкавказья

Fig. 2. 3D geological model of the Eastern Ciscaucasia

Для построения трехмерной геологической модели использовались структурно-тектонические карты разновозрастных поверхностей по материалам, разработанные коллективом специалистов ВСЕГЕИ и ГИН РАН (Антипов М.П., Быкадоров В.А., Волож Ю.А., Курина Е.Е., Патина И.С., Постникова И.С., Сапожников Р.В., Хераскова Т.Н., 2017), карты толщин слоев, опубликованные в монографии «Региональная геология и нефтегазоносность Каспийского моря» (Глумов И.Ф., Маловицкий Я.П., Новиков А.А., Сенин Б.В., 2004), скважинные данные, а также опубликованные и фондовые материалы, характеризующие геологическое строение изучаемой территории [1][4—16].

В процессе подготовки структурного каркаса модели оцифровывались изолинии структурно-тектонических карт и толщин в программном комплексе (ПК) Qgis. Карты из разных источников согласовывались между собой и трансформировались в гриды поверхностей в ПК Petrel. Контроль качества полученных гридов осуществлялся с использованием скважинных отбивок и данных по месторождениям. Кроме того, на основании Государственной геологической карты (L38, L39 масштаба 1:2 500 000) в модели учитывались области отсутствия и выходы отложений на поверхность. Таким образом, сформированная структурная модель включает 17 поверхностей: кровля и подошва квартера, подошва акчагыльского, плиоценового, сарматского ярусов, кровля и подошва майкопской серии, подошва палеогена (кровля мела), кровля нижнего мела, верхней, средней и нижней юры, кровля средне-верхнего триаса, пермо-триаса, каменноугольной системы, кровля и подошва девонской системы.

Реконструкция палеогеографических обстановок выполнена на основании анализа карт толщин с привлечением результатов изучения пород в скважинах, а также ранее выполненных региональных построений [2][4][13], фондовых и опубликованных источников [1][4—16]. В процессе проведения бассейнового анализа для каждого этапа развития переходного комплекса выделялись депоцентры осадконакопления и анализировались скорости седиментации.

Результаты

Структурно-тектоническая характеристика отложений переходного комплекса

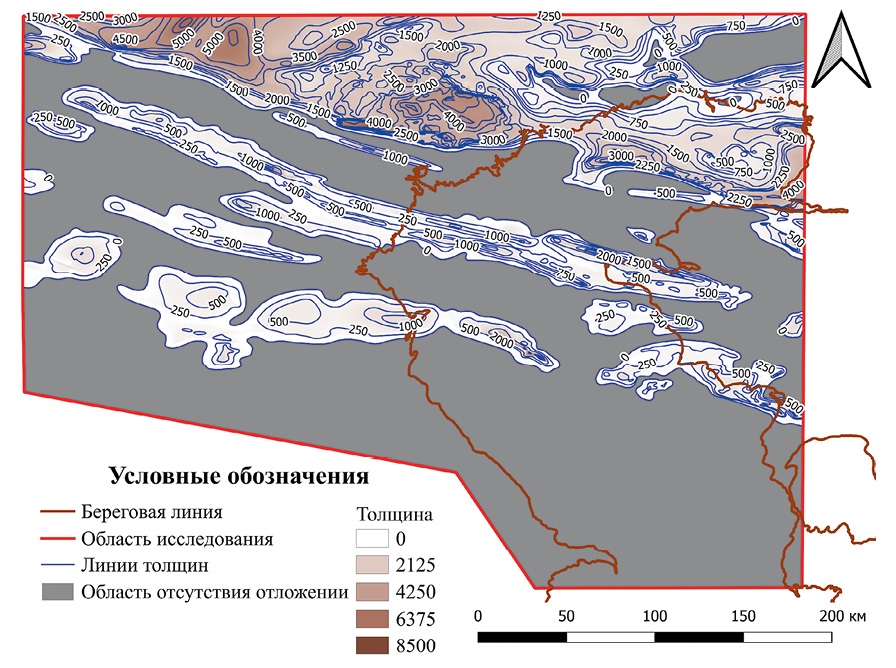

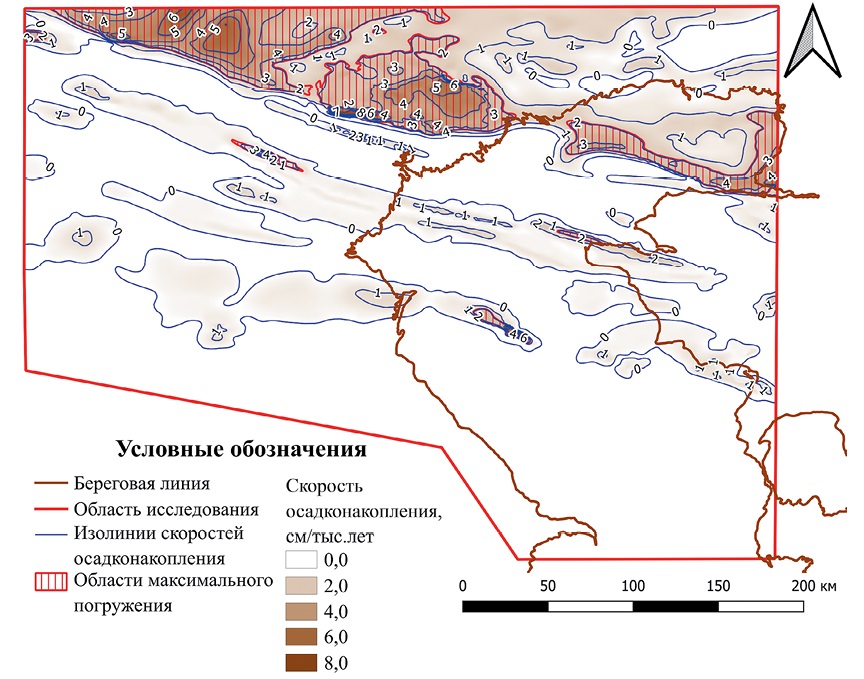

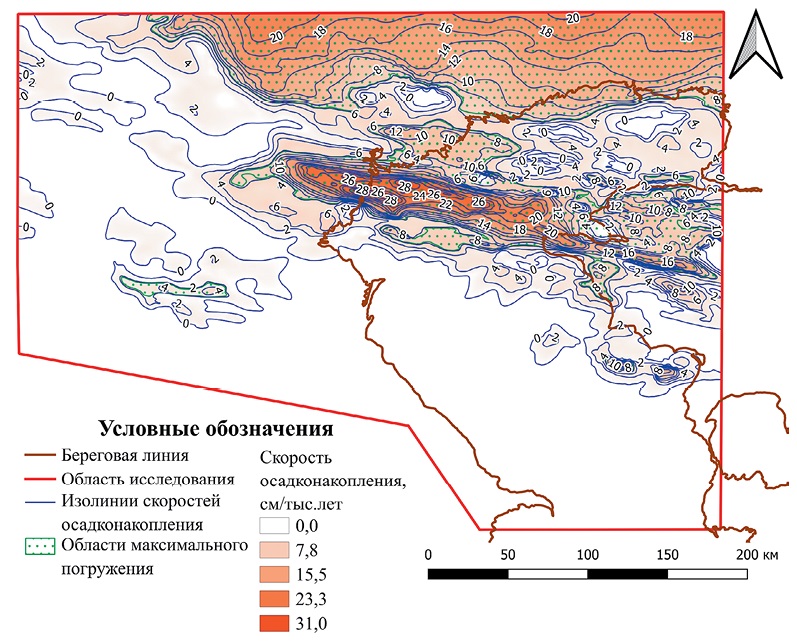

В пределах изучаемой территории отложения девонской системы распространены преимущественно в северной и, частично, в центральной части Восточного Предкавказья. В тектоническом отношении области распространения принадлежат Восточно-Европейской платформе, кряжу Карпинского, Западно-Прикаспийской и Среднекаспийско-Мынгышлакской синеклизам, а также Терско-Каспийскому прогибу (рис. 3). На юге, в районах Мегантиклинория Большого Кавказа, Южно-Каспийской впадины и Северо-Туркменской системы поднятии, девонские породы отсутствуют. Максимальные толщины отложений девона отмечаются в пределах Восточно-Европейской платформы, где они достигают 8500 метров. Формирование девонского комплекса происходило медленно: средняя скорость осадконакопления составляла 1 см/тыс. лет. Наиболее высокие скорости, достигающие 8 см/тыс. лет, отмечаются на севере изучаемой территории в пределах Восточно-Европейской платформы (рис. 4).

Рис. 3. Карта толщин девонских отложений

Fig. 3. Thickness map of Devonian deposits

Рис. 4. Карта скорости осадконакопления девонских отложений

Fig. 4. Sedimentation rate map of Devonian deposits

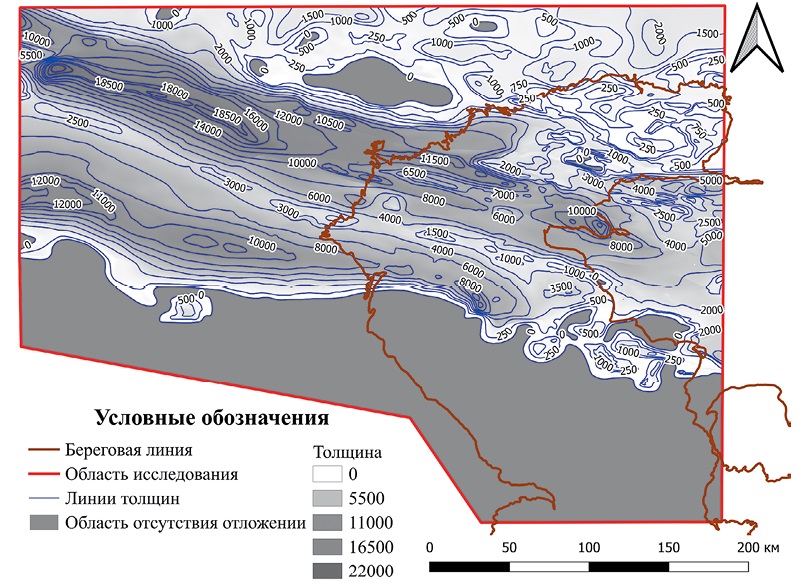

Породы каменноугольной системы распространены более широко по сравнению с подстилающими девонскими (рис. 5). Они отсутствуют только в южной части исследуемой территории. Максимальные толщины отложений, достигающие 20 000 метров, приурочены к двум крупным палеопрогибам, один из которых расположен в пределах кряжа Карпинского, второй — в пределах Западно-Прикаспийской синеклизы и Сулакского прогиба. Для отложений каменноугольной системы характерны очень высокие — до 68 см/тыс. лет скорости осадконакопления, что отличает их от остальных осадочных комплексов. (рис. 6).

Рис. 5. Карта толщин каменноугольных отложений

Fig. 5. Thickness map of Carboniferous deposits

Рис. 6. Карта скоростей осадконакопления каменноугольных отложений

Fig. 6. Sedimentation rate map of Carboniferous deposits

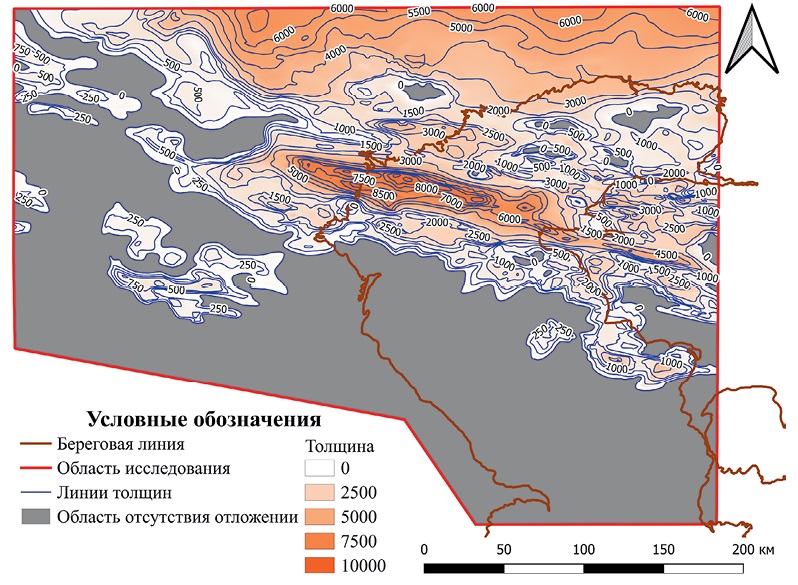

Пермо-триасовый комплекс, включающий отложения перми и нижнего триаса (рис. 7), распространен преимущественно в северо-восточной части изучаемого региона. В тектоническом отношении эти территории принадлежат Восточно-Европейской платформе, кряжу Карпинского, Арало-Устюртской синеклизе, северной части Западно-Прикаспийской синеклизы. На юге и юго-западе, за исключением отдельных локальных областей, отложения комплекса отсутствуют. Максимальная толщина отложений пермо-триаса, достигающая 10 000 метров, приурочена к центральной и восточной частям кряжа Карпинского. Значительные мощности отмечаются также в пределах Восточно-Европейской платформы. Скорости осадконакопления существенно варьируют в пределах изучаемой территории от первых единиц до 31 см/тыс. лет (рис. 8).

Рис. 7. Карта толщин пермо-триасового комплекса

Fig. 7. Thickness map of Permian-Triassic deposits

Рис. 8. Карта скоростей осадконакопления пермо-триасового комплекса

Рис. 8. Sedimentation rate map of Permian-Triassic deposits

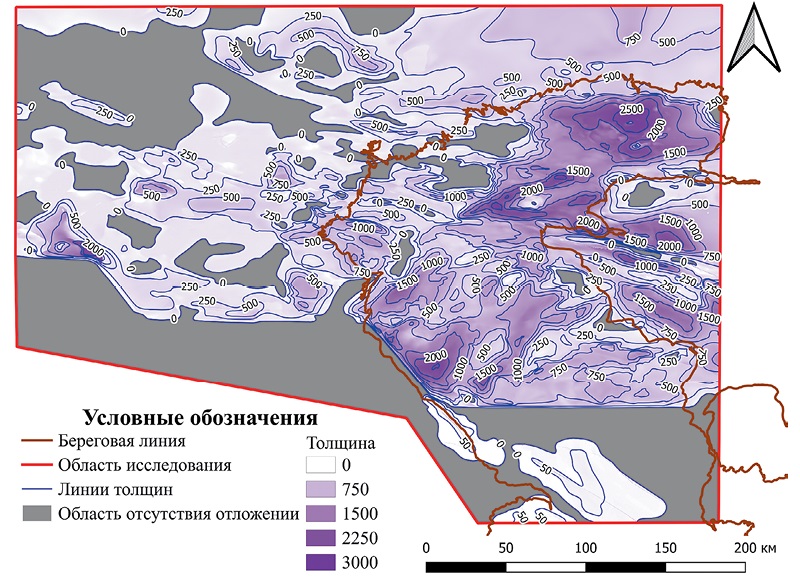

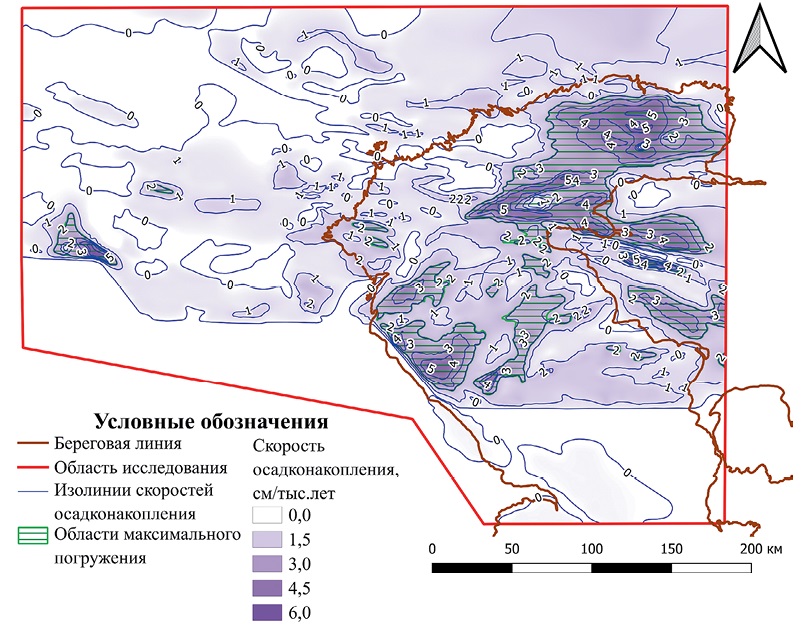

Отложения средне-верхнего триаса в целом широко распространены в пределах изучаемой территории. При этом отмечается значительная дифференциация в латеральном распределении толщин этого комплекса (рис. 9). Области отсутствия отложений наблюдаются на юге, в пределах мегантиклинория Большого Кавказа, Северо-Туркменской системы поднятий и Южно-Каспийской впадины, а также в пределах северо-западной части кряжа Карпинского. Максимальная толщина отложений среднего-верхнего триаса не превышает 3000 метров, при этом области повышенных мощностей распространены преимущественно в акватории Каспия. На сопредельной суше Восточного Предкавказья толщины этой части разреза в основном не превышают 500 м. Накопление осадков происходило достаточно медленно, скорость осадконакопления достигает 1 см/тыс. лет. Наиболее высокие скорости осадконакопления зафиксированы в акватории среднего и северного Каспия, где они достигают значений 6 см/тыс. лет (рис. 10).

Рис. 9. Карта толщин средне-верхнетриасовых отложений

Fig. 9. Thickness map of Middle-Upper Triassic deposits

Рис. 10. Карта скоростей осадконакопления средне-верхнетриасовых отложений

Fig. 10. Sedimentation rate map of Middle-Upper Triassic deposits

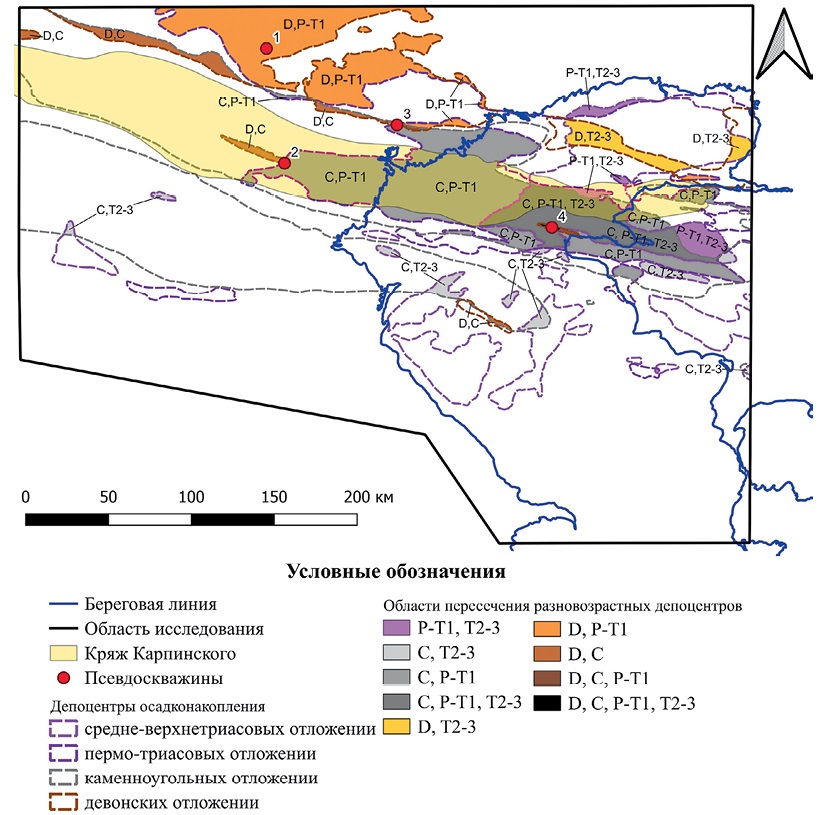

В результате проведенного анализа выделены области устойчивого прогибания — территории, в пределах которых нисходящие движения сохранялись на нескольких тектонических этапах развития (рис. 11).

Рис. 11. Карта областей устойчивого прогибания переходного комплекса с депоцентрами осадконакопления

Fig. 11. Map of areas of stable deflection of the transition complex with sedimentation depots

На севере в пределах Восточно-Европейской платформы погружение продолжалось в течение девона, и затем, после перерыва, — в течение перми и раннего триаса. В акватории северного Каспия также выделяется небольшая территория с погружением в девоне и среднем триасе. В пределах Кряжа Карпинского основное погружение и осадконакопление соотносятся с каменноугольным периодом. Затем депоцентры осадочных позднепалеозойских и триасовых бассейнов последовательно смещаются в юго-восточном направлении. Поэтому область устойчивого погружения сопряжена только с восточной частью кряжа, расположенной в акватории. В целом из-за пульсирующего и неравномерного погружения в период формирования переходного комплекса в пределах изучаемой территории существовали не очень благоприятные условия для образования и развития углеводородных систем.

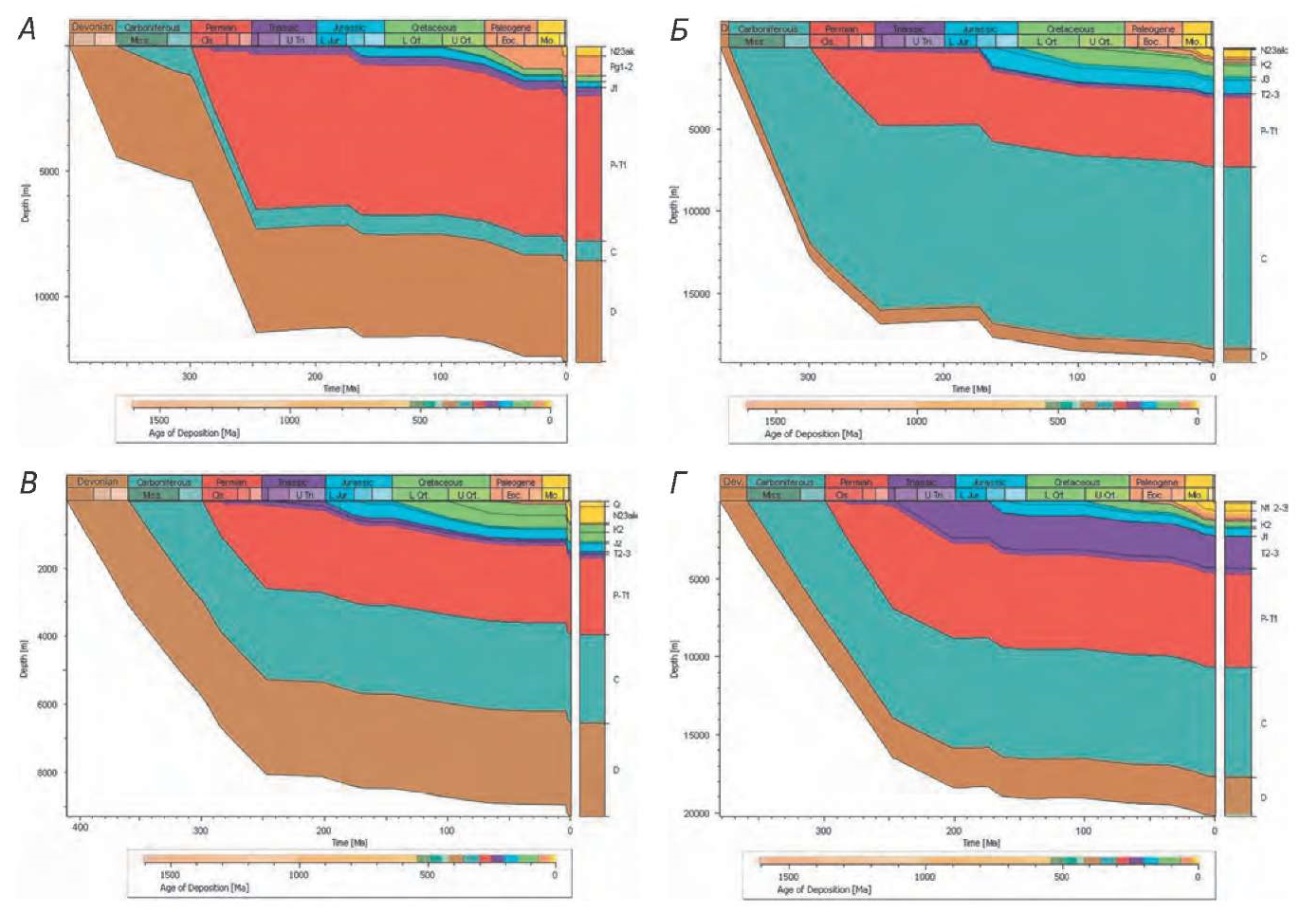

На рисунке 12 представлены геоисторические диаграммы, отражающие высокую интенсивность и значительную дифференцированность тектонических движений в палеозое — раннем мезозое в пределах изучаемой территории.

Рис. 12. Геоисторические диаграммы областей устойчивого погружения: А — в точке 1; Б — в точке 2; В — в точке 3; Г — в точке 4. Расположение точек см. на рисунке 11

Fig. 12. Geohistorical diagrams of areas of stable deflection: А — at point 1; Б — at point 2; В — at point 3; Г — at point 4. Location of the points see Figure 11

Анализ графиков погружения показывает, что в каменноугольный период в пределах кряжа Карпинского существовал крупный осадочный бассейн с лавинной седиментацией. Вытянутая форма бассейна может указывать на его рифтовое происхождение, что согласуется с выводами, сделанными ранее В.В. Пыхаловым и Б.Г. Вобликовым [1][2][16]. Отмеченная выше миграция депоцентров в юго-восточном направлении характеризует особенности эволюции бассейна: последовательное его закрытие в период с конца карбона по средний триас (рис. 12).

К северу от кряжа Карпинского, на территории, входящей в состав Восточно-Европейской платформы, основной этап погружения соотносится с пермо-триасом.

Палеогеографические обстановки формирования переходного комплекса

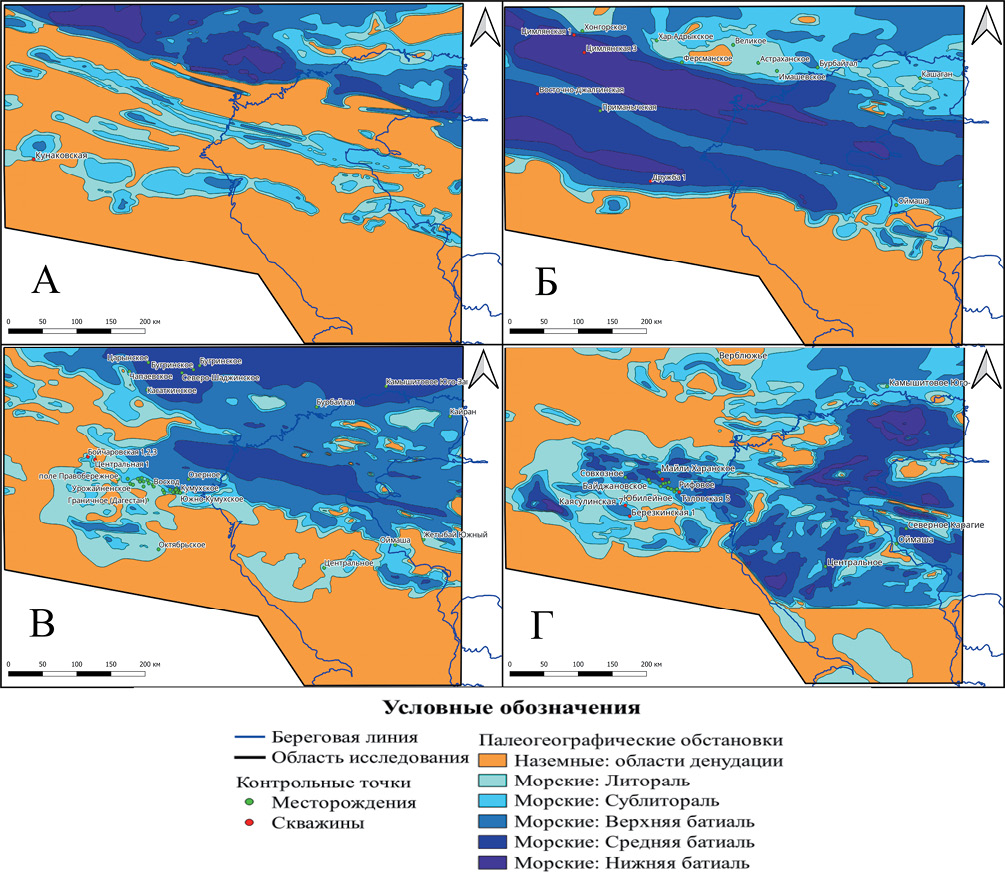

Описанные особенности тектонического режима изучаемой территории в значительной степени определили палеогеографические условия формирования переходного комплекса (рис. 13А—Г).

Рис. 13. Карта палеогеографических обстановок: А — в девонский период; Б — в каменноугольный период; В — в премо-триасовый период; Г — в средне-верхнетриасовый период

Fig. 13. Map of paleogeographic conditions: A — in the Devonian period; Б — in the Carboniferous period; B — in the Premian-Triassic period; Г — in the Middle-Upper Triassic period

Как показали проведенные исследования, к концу девонского периода на большей части изучаемой территории были распространены континентальные обстановки (рис. 13А). Небольшие вытянутые в субширотном направлении относительно мелководные морские бассейны существовали в центральной и южной частях района работ. Крупный глубоководный морской бассейн располагался к северу от кряжа Карпинского. Области, характеризующиеся наиболее высокими скоростями осадконакопления, образуют цепочку глубоководных впадин, вытянутую вдоль его южного борта.

В карбоне по сравнению с предыдущим этапом развития произошла трансгрессия в регионе, в результате чего существенно увеличилась территория морского бассейна. При этом погружение на севере изучаемой территории замедлилось или даже сменилось поднятиями в отдельных частях. Субширотные области прогибания, заложившиеся еще в девоне, трансформировались в крупный бассейн с двумя вытянутыми депоцентрами. Континентальная суша сохранилась в южной части района исследований (рис. 13Б).

К концу палеозоя в регионе произошла очередная тектоническая перестройка. Значительно увеличилась область суши, которая распространилась на всю южную и юго-западную часть изучаемой территории. В пределах Восточного Предкавказья, по-видимому, существовали несколько изолированных мелководных бассейнов. При этом возобновилось погружение на севере с образованием крупного депоцентра. Глубоководные условия сохранились также в восточной части одного из субширотных депоцентров, существовавших в каменноугольное время (рис. 13В).

В среднем-позднем триасе происходит смещение глубоководной области палеобассейна в восточном направлении — на территорию современного Каспийского моря. При этом на фоне разнонаправленных тектонических движений происходит дифференциация как в глубоководных, так и в мелководных его доменах. Это привело к развитию многочисленных впадин различной ориентировки и глубины (рис. 13Г).

Опираясь на полученные результаты бассейнового анализа, а также учитывая ранее проведенные исследования [1][2][3], в качестве потенциальных нефтегазоматеринских толщ в пределах области исследования можно рассматривать отложения нефтекумской и култайско-демьяновской свит нижнего триаса, кизлярской свиты среднего триаса, а также каменноугольные породы. Породы нефтекумской свиты, представленные карбонатными отложениями, имеют потенциал для генерации преимущественно жидких углеводородов. Култайско-демьяновкая и кизлярская свиты, сложенные терригенно-карбонатными породами, способны производить жидкие и газообразные углеводороды. Породы каменноугольной системы можно рассматривать как потенциальную сланцевую НГМТ в глубокопогруженной части палеозойского разреза.

Резервуарные толщи для нефтекумской и култайско-демьяновской потенциальных НГМТ прогнозируются в составе нижнетриасовых отложений, включая нефтекумские биогермные образования. В составе отложений среднего и верхнего триаса распространены проницаемые породы, которые могут служить резервуарами для кизлярской потенциальной НГМТ. Присутствие резервуаров в разрезе прогнозируется на основании выполненных палеогеографических реконструкций и подтверждается промышленным насыщением отложений на месторождениях Молодежное, Раздольное, Таловское, Юбилейное и др. (для нижнего триаса и нефтекумской свиты), а также на месторождениях Сухокумское, Сайгачное, Совхозное, Гаруновское и др. (для средне-верхнего триаса).

Наличие между нижним и средним триасом регионального флюидоупора, проходящего по подошве анизийского яруса, может указывать на наличие двух самостоятельных углеводородных систем, питающих разновозрастные резервуарные толщи триасовых отложений [2].

Глубокопогруженные каменноугольные отложения можно рассматривать как сланцевую толщу, которая, вероятно, формирует нетрадиционную генерационно-аккумуляционную систему. На это указывают результаты бурения, выполненного на территориях, расположенных к юго-западу от кряжа Карпинского. В частности, скв. 2 — Восточно-Джалгинская, вскрывшая глинистые сланцы с отчетливым запахом нефти, скв. 1 — Александровская при испытании глинистых сланцев верхнего карбона дала приток углеводородного газа, скв. 1 — Приманычской был получен приток густой парафинистой нефти с буровым раствором [1]. Эти факты согласуются с результатами выполненных в рамках настоящего исследования палеогеографических реконструкций, в соответствии с которыми отложения каменноугольного периода накапливались в глубоководных обстановках средней и нижней батиали.

Заключение

Тектонические перестройки на рубеже девона и карбона, а также в пермо-триасе обусловили смену палеогеографического режима в пределах Восточного Предкавказья. Преимущественно континентальные обстановки осадконакопления в условиях региональной регрессии существовали в девоне, а также в конце перми — начале триаса. Преимущественно морские обстановки были развиты в каменноугольное время и среднем-позднем триасе.

Комплексный анализ результатов изучения пород в скважинах, геохимических исследований и проведенных палеогеографических реконструкций послужил основой для прогнозирования элементов углеводородных систем в составе отложений переходного комплекса. Показано, что в триасовых отложениях существуют две классические потенциальные независимые ГАУС с НГМТ в отложениях нефтекумской и култайско-демьяновской свит нижнего триаса, а также в отложениях кизлярской свиты среднего триаса. Каменноугольная сланцевая толща, вероятно, формирует потенциальную нетрадиционную ГАУС.

ВКЛАД АВТОРА / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Суюнбаев Темирболат — разработал концепцию статьи, интерпретировал полученные результаты, подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Suyunbayev Temirbolat — developed the article concept, interpreted results, prepared the article text, approved the final version of the article and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Вобликов Б.Г. Тектоника и природные резервуары глубокопогруженных отложений мезозоя и палеозоя центрального и восточного Кавказа и Предкавказья в связи с перспективами нефтегазоносности: дис. … канд. геол.-минерал. наук: 25.00.12. Ставрополь, 2006, 473 c.

2. Волкова П.А., Лавренова Е.А., Левицкая М.С., Суюнбаев Т.Н. Нефтегазоматеринские толщи триасовых отложений Восточного Предкавказья. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2023. № 65(1). С. 55—66.

3. Глумов И.Ф., Маловицкий Я.П., Новиков А.А., Сенин Б.В. Региональная геология и нефтегазоносность Каспийского моря. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2004. 342 c.

4. Жингель В.А., Ярошенко. А.А., Бембеев В.А., Бембеев Б.Э., Бембеев Э.Э., Бембеев А.В. Основные приоритеты новых направлений поисковых работ и перспективы нефтегазоносности триасовых отложений кряжа Карпинского. М.: АООН «НАЭН», 2004.

5. Керимов В.Ю., Авербух Б.М., Мильничук В.С. Тектоника северного Каспия и перспективы нефтегазоносности. Советская геология. 1990. № 7. С. 23—30.

6. Керимов В.Ю., Лавренова Е.А., Круглякова М.В., Горбунов А.А. Перспективы нефтегазоносности п-ова Крым и западного побережья Азовского моря. Нефтяное хозяйство. 2014. № 9. С. 66—70.

7. Керимов В.Ю., Мустаев Р.Н., Лавренова Е.А., Романов П.А. Закономерности размещения скоплении углеводородов в мезо-кайнозойском комплексе Черноморско-Каспийского региона. SOCAR Proceedings Special. 2022. № 1. С. 1—15.

8. Керимов В.Ю., Рачинский М.З., Карнаухов С.М., Мустаев Р.Н. Геотемпературное поле Южно-Каспийского бассейна. Отечественная геология. 2012. №3. С. 18—24.

9. Керимов В.Ю., Халилов Э.А., Мехтиев Н.Ю. Палеогеографические условия формирования Южно-Каспийской впадины в плиоценовую эпоху в связи с ее нефтегазоносностью. Геология нефти и газа. 1992. № 10. С. 5—8.

10. Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Серикова У.С. Стратегия и тактика освоения углеводородных ресурсов на шельфе РФ. Нефть, газ и бизнес. 2014. № 7. С. 28—34.

11. Пыхалов В.В. Новые данные о геодинамических особенностях формирования кряжа Карпинского. Вестник АГТУ. 2008, № 6(47) С. 96—101.

12. Скрипнюк О.В. Геолого-геохимические условия нефтегазоносности мезозойских отложений зоны Манычских прогибов и южного склона кряжа Карпинского: дис. … канд. геол.-минерал. наук: 25.00.12. Краснодар, 2010, 190 с.

13. Kerimov V.Yu., Bondarev A.V., Mustaev R.N. Estimation of geological risks in searching and exploration of hydrocarbon deposits. Oil Industry. 2017. No. 2017(8). P. 36—41.

14. Kerimov V.Yu., Mustaev R.N., Etirmishli G.D., Yusubov N.P. Influence of modgeodynamics on the structure and tectonics of the Black Sea-Caspian region. Eurasian Mining. 2021. No. 35(1). P. 3—8.

15. Kerimov V.Yu., Osipov A.V., Mustaev R.N., Minligalieva L.I., Huseynov D.A. Conditions of formation and development of the void space at great depths. Oil Industry. 2019. No. 4. P. 22—27.

16. Kerimov V.Yu., Shilov G.Ya., Mustayev R.N., Dmitrievskiy S.S. Thermobaric conditions of hydrocarbons accumulations formation in the low-permeability oil reservoirs of khadum suite of the Pre-Caucasus. Oil Industry. 2016. No. 2. P. 8—11.

Об авторе

Т. СуюнбаевРоссия

Суюнбаев Темирболат — инженер, аспирант кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов.

23, Миклухо-Маклая ул., Москва 117997

тел.: +7 (936) 140-95-37

Конфликт интересов:

Нет

Рецензия

Для цитирования:

Суюнбаев Т. Изучение особенностей формирования переходного комплекса Восточного Предкавказья в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности кряжа Карпинского. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(2):32-46. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-32-46. EDN: GJHOZZ

For citation:

Suyunbayev T. Evolutionary features of the transitional complex in Eastern Ciscaucasia regarding the hydrocarbon prospects of the Karpinsky Ridge. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(2):32-46. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-32-46. EDN: GJHOZZ