Перейти к:

Прогноз элементов углеводородных систем зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур юго-западной части моря Лаптевых

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-47-59

EDN: IYDZKZ

Аннотация

Введение. В осадочном чехле северного обрамления Сибирской платформы и прилегающей акватории моря Лаптевых выявлены признаки нефтегазоносности, свидетельствующие о наличии активных генерационно-аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС). Помимо установленной промышленной нефтегазоносности в пермском интервале разреза, многие исследователи связывают высокие перспективы на севере Сибирской платформы с рифейскими, вендскими и девонскими отложениями, однако бурением продуктивность этих интервалов разреза не подтверждена. Настоящее исследование направлено на оценку перспектив нефтегазоносности Хатангско-Ленского региона Сибирского сектора Российской Арктики и юго-западной части акватории моря Лаптевых, изучение которых в рамках единой модели приведет к понимаю развития осадочных бассейнов и включенных в их состав углеводородных систем.

Цель. Выявление эффективных углеводородных систем в разрезе зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур юго-западной части моря Лаптевых.

Материалы и методы. Анализ доступной опубликованной и фондовой информации с целью выявления элементов предполагаемых углеводородных систем. Картирование геохимических характеристик потенциальных нефтегазоматеринских толщ (НГМТ). Численное моделирование углеводородных систем и выделение эффективных очагов нефтегазогенерации. Количественная оценка углеводородного потенциала потенциальных НГМТ.

Результаты. Выделены две эффективные углеводородные системы в разрезе зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур юго-западной части моря Лаптевых: нижнекожевниковско-верхнекожевниковская и верхнеюрско-меловая системы.

Заключение. Вклад нижнекожевниковско-верхнекожевниковской ГАУС в нефтегазоносность Анабаро-Хатангского района и прибрежной части моря Лаптевых оценивается в ~5 млрд т УТ. Верхнеюрско-меловая система может обеспечить до 1,4 млрд т УТ углеводородов в юго-западной части Лаптевоморского шельфа, что позволяет связывать с акваторией высокие перспективы нефтегазоносности.

Ключевые слова

Для цитирования:

Павёлкина Д.А., Гузеева К.А., Авдеева И.С., Устинов И.С. Прогноз элементов углеводородных систем зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур юго-западной части моря Лаптевых. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(2):47-59. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-47-59. EDN: IYDZKZ

For citation:

Pavelkina D.A., Guzeyeva K.A., Avdeeva I.S., Ustinov I.S. Forecast of elements of petroleum systems in the joint zone of the Siberian platform and adjacent structures in the southwestern part of the Laptev sea. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(2):47-59. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-47-59. EDN: IYDZKZ

Введение

С акваторией моря Лаптевых и сопредельными территориями Сибирской платформы связаны высокие перспективы нефтегазоносности [11][12]. По оценкам специалистов ВНИГНИ на 2019 г. [3], в палеозойско-кайнозойских отложениях, предположительно входящих в состав промежуточного структурного этажа юго-западной части Лаптевоморской плиты, может быть сосредоточено около 5,5 млрд т УТ. На севере Сибирской платформы — в Хатангско-Ленском регионе, включающем Лено-Анабарский прогиб и Анабаро-Хатангскую седловину, — А.И. Варламов и А.П. Афанасенков прогнозируют 2,3 и 2,5 млрд т УТ, соответственно [2].

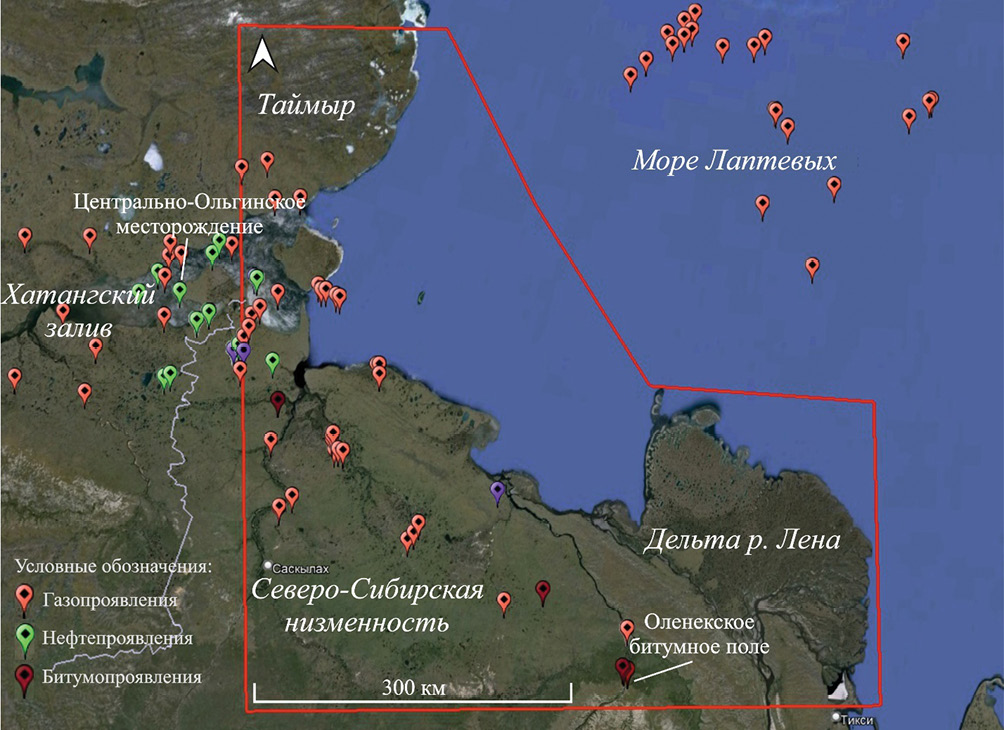

Помимо выполненных ВНИГНИ оценок ресурсного потенциала района исследования, на перспективность зоны сочленения указывают многочисленные признаки нефтегазоносности в осадочном разрезе Хатангско-Ленского региона. В скважинах Анабаро-Хатангского района обнаружены проявления нефти, газа и битумов в девонско-меловых отложениях [15], а также выявлен ряд месторождений, включая непромышленные и полупромышленные, такие как Кожевниковское, Ильинское, Нордвикское, Чайдахское и Южно-Тигянское, а также крупное промышленное месторождение — Центрально-Ольгинское [18][21][23]. В разрезе Лено-Анабарского прогиба промышленная нефтегазоносность не установлена, выявлены лишь газо- и битумопроявления в вендско-кембрийской и пермской частях разреза, включая Оленекское битумное поле [6][15]. В акватории моря Лаптевых в результате работ ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» установлены косвенные признаки, указывающие на насыщение осадочного разреза.

Однако, несмотря на предполагаемую высокую перспективность северного обрамления Сибирской платформы и моря Лаптевых, регион остается малоизученным. Низкая степень понимания эволюции осадочных бассейнов и связанных с ними углеводородных систем во многом обусловлена тем, что исследования северного обрамления Сибирской платформы часто проводятся изолированно от прилегающей акватории.

На предыдущих этапах наших исследований [19] в результате анализа развития осадочных бассейнов зоны сочленения: реконструкций палеогеографических условий и установления депоцентров осадконакопления на каждом этапе развития осадочного чехла, было выявлено, что в определенные периоды осадочные бассейны зоны сочленения Сибирской платформы и сопредельных структур моря Лаптевых имели трансграничное положение. Поэтому рассмотрение этих элементов в рамках единой модели позволит эффективнее спрогнозировать развитие углеводородных систем и оценить перспективы нефтегазоносности изучаемого района.

Характеристика объекта исследования

Объект исследования включает юго-западную часть моря Лаптевых и сопредельную область суши, административно относящуюся к территории Республики Саха (Якутия) (рис. 1).

Рис. 1. Обзорная схема района

Fig. 1. Overview of the studied area

В тектоническом плане объект исследования принадлежит двум крупным структурам: Сибирской древней платформе и Лаптевоморской плите (молодой платформе), разделенным Верхояно-Колымской складчатой областью [5][16][22].

Сибирская древняя платформа имеет архейско-раннепротерозойский фундамент, а ее осадочный чехол выполнен отложениями широкого стратиграфического диапазона — от рифея до кайнозоя. Плитный чехол Лаптевоморской плиты сложен аптско-кайнозойскими осадочными образованиями, при этом палеозойско-мезозойские (доаптские) толщи, предположительно, слагают промежуточный структурный этаж в юго-западной части плиты [16].

В плане нефтегазогеологического районирования Хатангско-Ленский регион является частью Енисейско-Анабарской нефтегазоносной провинции, которая объединяет Анабаро-Хатангскую нефтегазоносную область и Лено-Анабарскую перспективно нефтегазоносную область. В то же время исследуемый участок моря Лаптевых выделен в отдельную самостоятельную перспективную нефтегазоносную область (СПНГО) — Лаптевоморскую [2].

Материалы и методы исследования

Основой для установления углеводородных систем в разрезе зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур моря Лаптевых послужила региональная трехмерная модель, созданная по материалам опубликованных и фондовых источников информации: структурных построений специалистов ИНГГ СО РАН, ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», ОАО «Севморнефтегеофизика», геологических разрезов и карт листов S-49, S-50, S-51, S-52 [19].

Для выявления очагов нефтегазогенерации были построены схемы распространения предполагаемых НГМТ, которые основывались на выполненных в рамках прошлых работ палеогеографических реконструкциях и собранной базе данных результатов геохимических исследований [19]. При построении схем применялся принцип экстраполяции усредненных, восстановленных с учетом зрелости и типа органического вещества (ОВ) геохимических данных с контрольных точек (обнажений, скважин) на всю палеогеографическую обстановку, к которой эти пункты принадлежат. Данный принцип обусловлен слабой изученностью территории и недостатком данных по акватории и базируется на предположении о том, что в схожих условиях осадконакопления формировались нефтегазоматеринские породы сходного состава. При отсутствии пунктов изучения геохимических параметров предполагалось улучшение свойств в дистальных зонах палеобассейна и ухудшение — в проксимальных.

В качестве очага нефтегазогенерации была выбрана зона распространения зрелой НГМТ, где на современном этапе зафиксированы ненулевые объемы эмигрировавших углеводородов (УВ). Впоследствии границы очагов корректировались на основе карт «критического момента» — параметра, отражающего временной этап в процессе генерации и миграции УВ, когда более 50% УВ эмигрировало из НГМТ. Метод ориентирован на выявление зон, где активная миграция происходила после завершения основных структурных перестроек, так как более ранние залежи, вероятно, были разрушены.

Анализ эффективных ГАУС выполнен в соответствии с концепцией Магуна и Доу [26]. Согласно определению, ГАУС включает в себя очаг нефтегазогенерации и все генетически связанные с ним скопления УВ, а также все необходимые процессы (генерация, миграция, аккумуляция УВ, образование ловушек) и элементы (НГМТ, резервуар, флюидоупор, перекрывающие толщи), оптимальное соотношение которых в пространстве и во времени обеспечивает формирование скоплений УВ в осадочном бассейне. ГАУС может быть идентифицирована на трех уровнях достоверности: доказанном, когда связь НГМТ — нефть установлена в результате биомаркерного анализа; гипотетическом, когда связь НГМТ — нефть не доказана, но многочисленные геохимические исследования подтверждают существование нефтегазоматеринской породы; а также умозрительном, при котором есть только геологические и геофизические признаки существования ГАУС. Каждая углеводородная система имеет уникальное название, которое включает в себя возраст НГМТ и резервуара, а также уровень достоверности. В конце названия ГАУС уровень достоверности обозначен символом (!) для доказанной, (.) для гипотетической и (?) для умозрительной систем.

Результаты и обсуждение

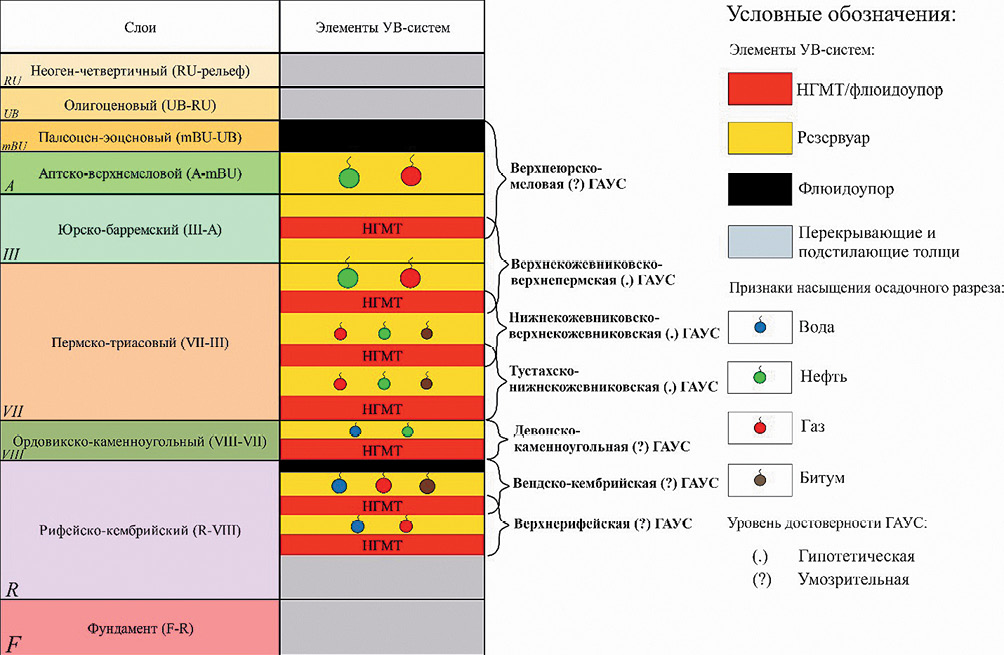

На основании анализа всей доступной опубликованной и фондовой информации, включая выполненный бассейновый анализ [19], были выделены предполагаемые элементы углеводородных систем. Породы, обладающие нефтегазоматеринскими свойствами, прогнозируются в отложениях верхнего рифея, венда, девона, перми (тустахская, нижнекожевниковская и верхнекожевниковская свиты) и верхней юры. Резервуарные толщи на основании палеогеографических реконструкций, литологического состава отложений и выявленных признаков нефтегазоносности предполагаются в верхнерифейских, кембрийских, девонско-каменноугольных, пермских и меловых отложениях.

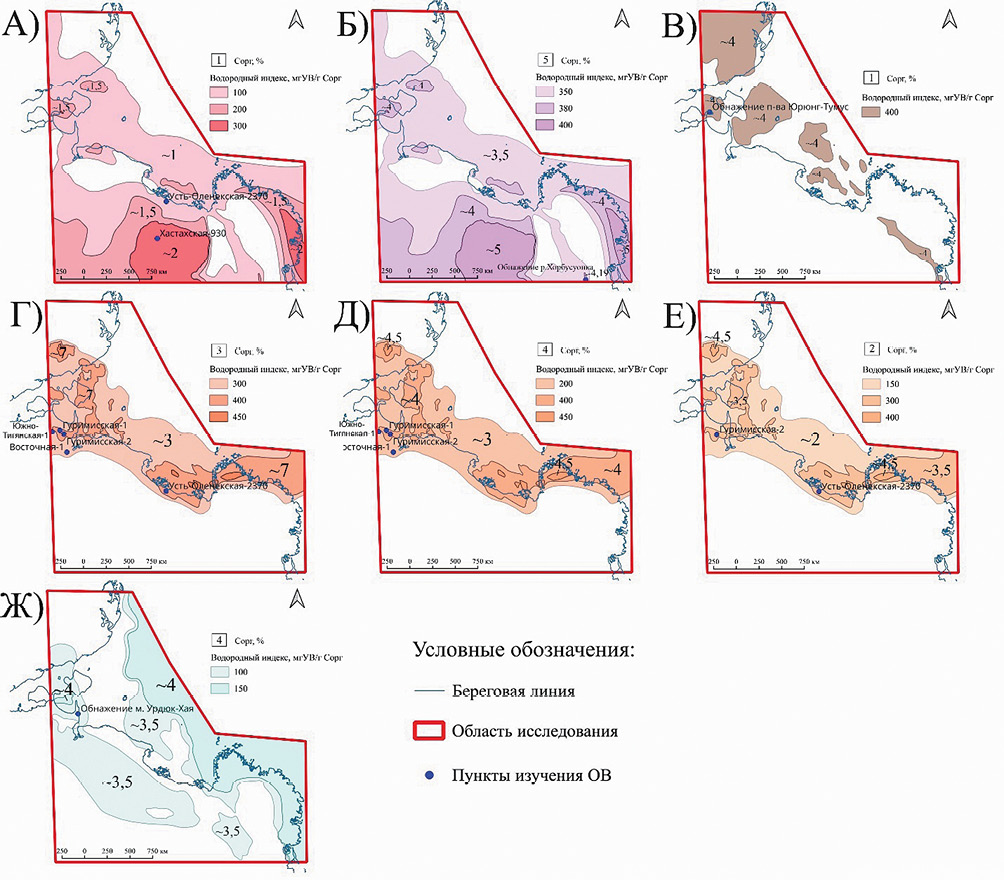

Верхнерифейская НГМТ широко распространена в исследуемом районе и в изученных скважинах (Усть-Оленекская и Хастахская) представлена аргиллитами, содержание органического углерода (Сорг) в которых в среднем составляет 1%, с углублением бассейна достигает 2%. Значение водородного индекса (HI), восстановленного с учетом зрелости и типа ОВ, в этих породах может достигать 300 мгУВ/г Сорг [15][19] (рис. 2А). Резервуары для этой части разреза прогнозируются в верхней карбонатной пачке верхнерифейских отложений, на что указывают притоки пластовой воды с растворенным газом при испытании скважин Бурская и Хастахская [13—15][17].

Площадь распространения вендской НГМТ соотносится с распространением верхнерифейской НГМТ, однако качество органического вещества в этих породах лучше, судя по образцам глинистых известняков из обнажения р. Хорбусуонка [15][19]. Значение Сорг в вендской НГМТ в среднем составляет 3,5%, водородного индекса — до 400 мгУВ/г Сорг (рис. 2Б). Углеводороды из вендской НГМТ могли концентрироваться в резервуаре кембрийского возраста, сложенным кавернозными и трещинными доломитами и известняками, что подтверждается выявленными в этих отложениях битумо- и газопроявлениями, а также притоками пластовой воды [13—15][17].

Девонская НГМТ охарактеризована образцами известняков из обнажения п-ва Юрюнг-Тумус и может быть распространена не только в Анабаро-Хатангском районе, но и на п-ве Таймыр, и в юго-западной, прибрежной части акватории моря Лаптевых при условии, что девонские породы присутствуют в составе складчатого основания Лаптевоморской плиты. Содержание органического углерода и водородный индекс, восстановленные с учетом зрелости и типа ОВ, могут составлять: Сорг — около 4%, HI — около 400 мгУВ/г Сорг [15][19] (рис. 2В). Сведений о выявленных нефтегазопроявлениях в девонско-каменноугольной части разреза изучаемой площади до настоящего времени нет, за исключением единичного нефтепроявления в скважине Ильинская Анабаро-Хатангского района [15].

Область распространения пермских НГМТ (тустахской (рис. 2Г), нижнекожевниковской (рис. 2Д) и верхнекожевниковской (рис. 2Е)) протягивается от дельты р. Лена вдоль побережья моря Лаптевых к Хатангскому заливу. Пермский комплекс на северном обрамлении Сибирской платформы сложен чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов, последние характеризуются высоким Сорг (до 7% в тустахских отложениях и около 3—4% в нижне- и верхнекожевниковских) [1][15][19]. Значения восстановленного водородного индекса могут составлять 200—450 мгУВ/г Сорг. Резервуарными свойствами обладают песчаные прослои всего пермского интервала, на что указывают многочисленные нефтегазопроявления, а также открытое Центрально-Ольгинское месторождение, в котором установлена продуктивность в нижнекожевниковских и верхнекожевниковских отложениях [15][18][20].

Верхнеюрские отложения, изученные в обнажении мыса Урдюк-Хая, представлены аргиллитами, значение Сорг в которых составляет в среднем 3,5%, с углублением бассейна достигая 4%. Водородный индекс составляет 100—150 мгУВ/г Сорг [7—9][19] (рис. 2Ж). Верхнеюрская НГМТ широко распространена в юго-западной части моря Лаптевых и на севере Сибирской платформы. Резервуары для этой системы прогнозируются в меловых отложениях на основании выполненного сейсмофациального анализа и региональных палеогеографических реконструкций. В пробуренных скважинах не было установлено признаков, указывающих на продуктивность мелового комплекса, за исключением скв. Южно-Тигянская, по результатам опробования которой выявлены нефтепроявления [4][15].

Рис. 2. Схемы распространения нефтегазоматеринских свойств отложений: А — верхнего рифея; Б — венда; В — девона; Г — тустахской свиты; Д — нижнекожевниковской свиты; Е — верхнекожевниковской свиты; Ж — верхней юры

Fig. 2. Schemes of distribution of oil and gas-bearing properties of sediments: A — Upper Riphean; Б — Vendian; В — Devonian; Г — Tustakh formation; Д — Lower Kozhevnik formation; Е — Upper Kozhevnik formation; Ж — Upper Jurassic

Таким образом, на основании бассейнового анализа в разрезе зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур моря Лаптевых прогнозируются следующие углеводородные системы: верхнерифейская (?), вендско-кембрийская (?), девонско-каменноугольная (?), тустахско-нижнекожевниковская (.), нижнекожевниковско-верхнекожевниковская (.), верхнекожевниковско-верхнепермская (.), верхнеюрско-меловая (?) ГАУС (рис. 3).

Рис. 3. Расположение изучаемых углеводородных систем в разрезе

Fig. 3. Location of the studied petroleum systems in the sedimentary section

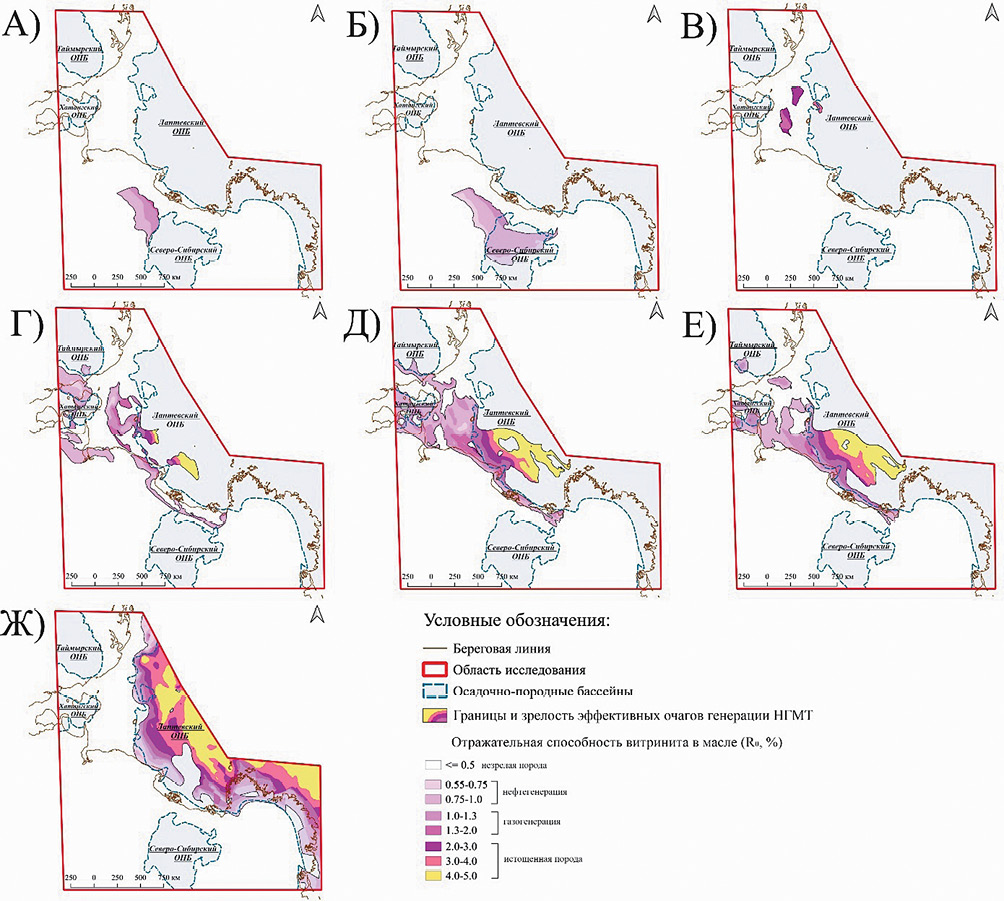

Дальнейшее численное моделирование углеводородных систем позволило установить границы очагов нефтегазогенерации предполагаемых НГМТ (рис. 4).

Так, небольшие очаги генерации верхнерифейской и вендской НГМТ в тектоническом плане приурочены к Лено-Анабарскому прогибу и содержат зрелые, способные к генерации жидких УВ, породы (рис. 4А, Б). Очаги нефтегазогенерации девонской НГМТ расположены в акваториальной части района исследования и характеризуются небольшой площадью распространения. Зрелость девонской НГМТ в выделенных очагах высокая — соответствует стадиям катагенеза МК4-АК2 (рис. 4В).

В пермском интервале разреза очаги генерации тустахской (рис. 4Г), нижнекожевниковской (рис. 4Д) и верхнекожевниковской (рис. 4Е) НГМТ протягиваются от дельты р. Лена вдоль побережья моря Лаптевых к Хатангскому заливу. Зрелость ОВ этих пород увеличивается с запада на восток на фоне углубления бассейна: в Хатангском заливе на современном этапе развития пермские НГМТ генерируют жидкие УВ; в очагах, расположенных восточнее, происходят процессы как нефте-, так и газогенерации. Истощенная порода распространена в пределах Лаптевского бассейна.

Крупный очаг нефтегазогенерации верхнеюрской НГМТ распространен в юго-западной части акватории моря Лаптевых. На большей части области распространения верхнеюрская НГМТ истощена, в южной бортовой части Лаптевского осадочного бассейна в настоящее время продолжаются процессы нефте- и газогенерации (рис. 4Ж).

Рис. 4. Карты распространения очагов генерации НГМТ: А — верхнерифейской; Б — вендской; В — девонской; Г — тустахской; Д — нижнекожевниковской; Е — верхнекожевниковской; Ж — верхнеюрской

Fig. 4. Maps of the distribution of the zones of oil and gas generation: A — Upper Riphean; Б — Vendian; В — Devonian; Г — Tustakh formation; Д — Lower Kozhevnik formation; Е — Upper Kozhevnik formation; Ж — Upper Jurassic

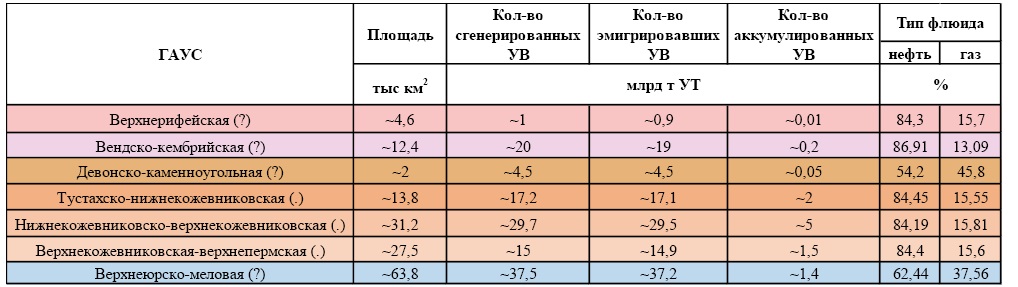

Несмотря на то что многие исследователи связывают значительные перспективы поисков УВ на северном обрамлении Сибирской платформы с отложениями рифея, венда [13—15][17][24][25], девона [13—15][21], количественная оценка углеводородного потенциала изученных НГМТ показала, что верхнерифейская, вендская и девонская толщи не смогут обеспечить формирование крупных скоплений УВ в пределах исследуемого района (табл. 1). В результате тектонических событий на севере Сибирской платформы происходило разрушение сформированных скоплений УВ, на что также указывают выявленные в вендском разрезе битумы [6][10][20].

Таблица. Объемные характеристики ГАУС зоны сочленения Сибирской платформы и сопредельных структур южной части моря Лаптевых

Table. Volumetric characteristics of the petroleum systems joint zone of the Siberian Platform and adjacent structures of the southern part of the Laptev Sea

Наиболее богатые углеводородами толщи — пермские и верхнеюрская — способны обеспечить существенный вклад в нефтегазоносность Анабаро-Хатангского района и юго-западной части акватории моря Лаптевых. Объем УВ, сгенерированных пермскими НГМТ, может составлять до 30 млрд т УТ. Верхнеюрская НГМТ могла сгенерировать около 37 млрд т УТ. Соответственно, объемы аккумулированных в ловушках УВ могут составлять — до 5 и 1,4 млрд т УТ (табл. 1).

Таким образом, результаты численного моделирования потенциальных ГАУС зоны сочленения показали, что наиболее перспективными с позиции условий созревания и качества ОВ, площади распространения очагов генерации и начального генерационного потенциала являются: нижнекожевниковско-верхнекожевниковская (.) ГАУС, характеризующая перспективы нефтегазоносности всего пермского комплекса, и верхнеюрско-меловая (.) ГАУС, которая может обеспечить существенный вклад в современную нефтегазоносность юго-западной части моря Лаптевых.

Заключение

Проведенное комплексное нефтегазогеологическое исследование позволило предположить, что в разрезе зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур моря Лаптевых могли получить развитие углеводородные системы на следующих уровнях: в верхнерифейских, вендско-кембрийских, девонско-каменноугольных, пермских и верхнеюрско-меловых отложениях. Несмотря на то что прогнозируемые НГМТ обладают качественным ОВ, накапливающимся в благоприятных обстановках осадконакопления в условиях длительного и устойчивого прогибания бассейна, проведенное численное моделирование с целью выделения очагов нефтегазогенерации и количественной оценки их углеводородного потенциала указывает на то, что допермская часть разреза на Сибирской платформе не представляет интереса с позиции поисков УВ, поскольку территория претерпевала многочисленные структурные перестройки, которые негативно отразились на развитии очагов нефтегазогенерации и сохранности сформированных скоплений. В связи с чем объемы аккумулированных в ловушках УВ незначительны и не смогут обеспечить формирования крупных месторождений УВ.

Эффективные углеводородные системы прогнозируются в пермских и верхнеюрско-меловых отложениях. В ходе исследования были рассмотрены тустахская, нижнекожевниковская и верхнекожевниковская потенциальные НГМТ пермского возраста. Пермские НГМТ обладают высоким исходным генерационным потенциалом и способны внести значительный вклад в нефтегазоносность Анабаро-Хатангского района, а также юго-западной акватории моря Лаптевых. Учитывая региональный характер исследования, для последующего изучения непосредственно эффективных углеводородных систем была выделена нижнекожевниковско-верхнекожевниковская (.) ГАУС, которая будет характеризовать перспективы всего пермского комплекса зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур моря Лаптевых. Ожидается, что с данной углеводородной системой могут быть связаны значительные ресурсы УВ — до 5 млрд т УТ, сконцентрированных в антиклинальных ловушках Анабаро-Хатангского района и юго-западной, прибрежной части моря Лаптевых.

Верхнеюрско-меловая (?) ГАУС, несмотря на текущую неопределенность в строении, возрасте и составе отложений, слагающих Лаптевоморский бассейн, может обеспечить существенный вклад в современную нефтегазоносность юго-западной части моря Лаптевых — до 1,4 млрд т УТ. Таким образом, настоящее исследование указывает на целесообразность проведения дальнейших детальных исследований на Лаптевоморском шельфе.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Павёлкина Д.А. — разработала концепцию статьи, внесла основной вклад при выполнении исследования (сбор и анализ материалов, разработка трехмерной пространственно-временной модели, анализ результатов моделирования, выделение эффективных углеводородных систем), подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Гузеева К.А. — произвела сбор материалов, подготовила структурные поверхности для последующего моделирования, занималась оформлением графических материалов и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Авдеева И.С. — произвела сбор материалов, сформировала геоинформационную базу данных и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Устинов И.С. — произвел сбор материалов, форматировал текст и графические приложения и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Diana A. Pavelkina — developed the article concept, made the main contribution to the research (collection of materials, development of a three-dimensional space-time model, analysis of simulation results, identification of efficient petroleum systems), has prepared the text of the article and agree to assume responsibility for all aspects of the work.

Kristina A. Guzeyeva — collected materials, prepared structural surfaces for subsequent modeling, designed graphic materials, and agree to assume responsibility for all aspects of the work.

Inna S. Avdeeva — collected materials, created a geographic information database and agree to assume responsibility for all aspects of the work.

Ilya S. Ustinov — collected materials, formatted text and graphic applications, and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Бакай Е.А., Смирнова М.Е., Коробова Н.И., Надежкин Д.В. Литолого-геохимическая характеристика Пермского нефтегазоносного комплекса Лено-Анабарского прогиба (на примере скважины Усть-Оленекская-2370) // Вестник Московского университета. 2016. № 1. С. 71—81.

2. Варламов А.И., Афанасенков А.П. Ресурсный потенциал и перспективы освоения Арктической зоны Российской Федерации // Государственный аудит. Право. Экономика. 2017. № 1. С. 79—87.

3. Грушевская О.В. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности недр акватории моря Лаптевых и северной части Сибирской платформы // Автореферат дис. кан. геол.-минерал. наук. Москва, 2017, 27 с.

4. Гулиев И.С., Мустаев Р.Н., Керимов В.Ю., Юдин М.Н. Дегазация Земли: масштабы и последствия // Горный журнал. 2018. № 11. С. 38—42. DOI 10.17580/gzh.2018.11.06

5. Заварзина Г.А., Шкарубо С.И. Тектоника западной части шельфа Моря Лаптевых // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2012. Т. 7. № 3. С. 1—18.

6. Каширцев В.А., Конторович А.Э., Иванов В.Л., Сафронов А.Ф. Месторождения природных битумов на северо-востоке Сибирской платформы // Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 1. С. 93—105.

7. Каширцев В.А., Никитенко Б.Л., Пещевицкая Е.Б., Фурсенко Е.А.. Биогеохимия и микрофоссилии верхней юры и нижнего мела Анабарского залива моря Лаптевых // Геология и геофизика. 2018. Т. 59. № 4. С. 481—501. DOI: 10.15372/GiG20180405.

8. Керимов В.Ю., Лавренова Е.А., Круглякова М.В., Горбунов А.А. Перспективы нефтегазоносности п-ова Крым и западного побережья Азовского моря // Нефтяное хозяйство. 2014. № 9. С. 66—70

9. Керимов В.Ю., Осипов А.В., Монакова А.С., Захарченко М.В. Особенности формирования и нефтегазоносность складчато-надвигового пояса Урала // Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа. 2012. Т. 2. № 2. С. 4—14.

10. Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Серикова У.С. Геологические риски при поисках и разведке месторождений нефти и газа и пути их снижения // Нефть, газ и бизнес. 2014. № 8. С. 44—52.

11. Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Серикова У.С. Стратегия и тактика освоения углеводородных ресурсов на шельфе РФ // Нефть, газ и бизнес. 2014. № 7. С. 28—34.

12. Керимов В.Ю., Лавренова Е.А., Щербина Ю.В., Мамедов Р.А. Структурно-тектоническая модель фундамента и осадочного чехла Восточно-Арктических акваторий // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2020. Т. 63. № 1. С. 19—29. DOI 10.32454/0016-7762-2020-63-1-19-29

13. Конторович В.А., Конторович А.Э., Губин И.А., Зотеев А.М., Лапковский В.В., Малышев Н.А., Соловьев М.В., Фрадкин Г.С. Структурно-тектоническая характеристика и модель геологического строения неопротерозойско-фанерозойских отложений Анабаро-Ленской зоны // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 8. С. 1253—1274.

14. Конторович В.А., Калинин А.Ю., Калинина Л.М., Соловьев М.В. Сейсмогеологические модели и нефтегазоносность осадочных комплексов в арктических регионах Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (Анабаро-Хатангская, Лено-Анабарская нефтегазоносные области) // Геология нефти и газа. 2019. № 5. С. 15—26. DOI: 10.31087/0016-7894-2019-5-15-26.

15. Конторович В.А., Конторович А.Э., Бурштейн Л.М., Калинин А.Ю., Калинина Л.М., Костырева Е.А., Мельник Д.С., Моисеев С.А., Парфенова Т.М., Сафронов П.И., Соловьев М.В., Фомин А.Н., Фурсенко Е.А. Геологическое строение, нефтегазоносность, ресурсы углеводородов и направления геолого-разведочных работ на северо-восточной континентальной окраине Сибирской платформы (Анабаро-Хатангская и Лено-Анабарская НГО) // Геология и геофизика. 2023. Т. 65. № 6. С. 823—849. doi: 10.15372/GiG2023184.

16. Лавренова Е.А., Керимов В.Ю., Горбунов А.А. Геодинамическое районирование и структурно-формационные комплексы осадочного чехла Восточно-Арктических морей России // Горный журнал. 2024. № 10. С. 31—40. DOI: 10.17580/gzh.2024.10.04.

17. Лежнин Д.С., Афанасенков А.П., Соболев П.Н., Найденов Л.Ф. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Хатангско-Ленского междуречья // Геология нефти и газа. 2021. № 4. С. 7—28. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-7-28.

18. Мазитов М.Р., Качкин А.А., Скачек К.Г., Ларичев А.И., Бостриков О.И., Хабаров А.Н., Семенова З.А. Геолого-геохимические критерии нефтегазоносности Анабаро-Хатангской седловины // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2017. Т. 12. № 4. С. 1—22. https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2017.

19. Павёлкина Д.А., Высоколян А.М., Лавренова Е.А., Шатыров А.К. Осадочные бассейны юго-восточной части моря Лаптевых и сопредельной территории Сибирской платформы // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2024. Т. 66. № 2. С. 35—48. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-35-48.

20. Полякова И.Д., Борукаев Г.Ч., Сидоренко С.А. Углеводородный потенциал рифейско-нижнемеловых комплексов Лаптевоморского региона. Арктика: экология и экономика. 2016. Т. 21. № 1. С. 56—65.

21. Полякова И.Д., Борукаев Г.Ч. Структура и нефтегазовый потенциал Лаптевоморского региона // Литология и полезные ископаемые. 2017. № 4. С. 322—339. https://doi.org/10.7868/S0024497X17040036.

22. Прокопьев А.В., Ершова В.Б., Миллер Э.Л., Худолей А.К. Раннекаменноугольная палеогеография северной части Верхоянской пассивной окраины по данным U-Pb датирования обломочных цирконов: роль продуктов размыва Центрально-Азиатского и Таймыро-Североземельского складчатых поясов // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 10). С. 1530—1542.

23. Скворцов М.Б., Дзюбло А.Д., Грушевская О.В., Кравченко М.Н., Уварова И.В. Качественная и количественная оценка перспектив нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых // Геология нефти и газа. 2020. № 1. С. 5—19. DOI 10.31087/0016-7894-2020-1-5-19.

24. Соболев П.Н., Лежнин Д.С., Панарин И.А., Гаврилова Е.Н., Пименова А.М. Геохимические критерии нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Лено-Анабарского регионального прогиба и сопредельных территорий // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2019. № 8. С. 62—74. DOI: 10.30713/2413-5011-2019-8(332)-62-74.

25. Фролов С.В., Коробова Н.И., Бакай Е.А., Курдина Н.С. Углеводородные системы и перспективы нефтегазоносности Анабаро-Ленского прогиба // Георесурсы. 2017. № 2. С. 173—185. http://doi.org/10.18599/grs.19.18.

26. Magoon L.B., Dow W.G. The Petroleum System. From Source to Trap. The American Association of Petroleum Geologists (AAPG) Memoir 60, 1994. 637 p.

Об авторах

Д. А. ПавёлкинаРоссия

Павёлкина Диана Андреевна — инженер научно-исследовательской лаборатории «Моделирование углеводородных систем», аспирант кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов.

23, Миклухо-Маклая ул., Москва 117997

тел.: +7 (902) 987-64-04

Конфликт интересов:

Нет

К. А. Гузеева

Россия

Гузеева Кристина Александровна — студентка 5-го курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов.

23, Миклухо-Маклая ул., Москва 117997

тел.: +7 (929) 528-69-27

Конфликт интересов:

Нет

И. С. Авдеева

Россия

Авдеева Инна Сергеевна — студентка 5-го курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов.

23, Миклухо-Маклая ул., Москва 117997

тел.: +7 (910) 496-05-45

Конфликт интересов:

Нет

И. С. Устинов

Россия

Устинов Илья Сергеевич — студент 5-го курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов.

23, Миклухо-Маклая ул., Москва 117997

тел.: +7 (980) 078-06-20

Конфликт интересов:

Нет

Рецензия

Для цитирования:

Павёлкина Д.А., Гузеева К.А., Авдеева И.С., Устинов И.С. Прогноз элементов углеводородных систем зоны сочленения Сибирской платформы и смежных структур юго-западной части моря Лаптевых. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(2):47-59. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-47-59. EDN: IYDZKZ

For citation:

Pavelkina D.A., Guzeyeva K.A., Avdeeva I.S., Ustinov I.S. Forecast of elements of petroleum systems in the joint zone of the Siberian platform and adjacent structures in the southwestern part of the Laptev sea. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(2):47-59. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-47-59. EDN: IYDZKZ