Перейти к:

Определение параметров области фильтрации в условиях прерывистого водоотбора

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-141-148

EDN: YVHACQ

Аннотация

Введение. В работе рассмотрены особенности проведения и обработки опытно-фильтрационных работ в сложных гидрогеологических условиях при прерывистом водоотборе. Актуальность работы обусловлена широким распространением такого режима эксплуатации водоподъемных сооружений. Проблема исследования заключается в возможной неоднозначности данных, получаемых при откачках с переменными значениями дебита. Исследования проводились на Ергенинском месторождении минеральных вод, расположенном в зоне сочленения Ергенинской возвышенности и долины реки Волги.

Цель. Корректировка методики опытно-фильтрационных работ в условиях изменяющегося дебита на основании опыта авторов и соответствующих исследований.

Материалы и методы. В основу работы положен опыт геологоразведочных работ на действующем водозаборе с целью переоценки запасов подземных вод Ергенинского месторождения минеральных вод, разработка которого в соответствии с технологической схемой предусматривалась в прерывистом режиме дебита скважины. Опытная откачка из слабонапорного ергенинского горизонта продолжительностью трое суток проводилась в режиме эксплуатации, в ходе которой выделены 10 стадий дебита. Определение коэффициента водопроводимости выполнено методом суперпозиции по ступеням дебита как одиночное скачкообразное возмущение, прослеженное по приведенному понижению в приведенном времени. Уровень подземных вод фиксировался датчиком давления, дебит — по водомерному счетчику. Обработка откачки производилась методом временного прослеживания, в ходе опыта использовался одиночный водозабор. Полученные данные обработаны в программе Microsoft Excel.

Результаты. Исследовано влияние периодов неполного восстановления уровня подземных вод на достоверность результатов расчета коэффициента водопроводимости методом скачкообразного изменения дебита. Сформулирован вывод о возможных причинах значительных колебаний значений коэффициента водопроводимости в ходе обработки данных опытно-фильтрационных работ, возможности применения данного метода при обработке такого рода откачек.

Заключение. На основе результатов сделан вывод о наследии ступеней откачки с высоким дебитом на последующие. Выдвинуто предположение о влиянии границы области фильтрации III рода на данные, получаемые в ходе опытно-фильтрационных работ. На стадии откачки с высоким дебитом происходит инверсия разгрузки в вышележащий горизонт, наследство которой проявляется далее и при падении дебита и выражается ростом уровня, а не его снижением, как следовало ожидать. Отмечается, что достоверность данных, получаемых в ходе обработки таких откачек, обеспечивается в случае полного восстановления уровня после предыдущих ступеней.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шаров И.А., Фисун Н.В. Определение параметров области фильтрации в условиях прерывистого водоотбора. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(2):141-148. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-141-148. EDN: YVHACQ

For citation:

Sharov I.A., Fisun N.V. Determination of filtration area parameters under conditions of intermittent water withdrawal. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(2):141-148. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-141-148. EDN: YVHACQ

Постановка задачи

Статья посвящена вопросам определения параметров пласта в условиях одиночного скачкообразного изменения дебита. Опыт решения подобных задач рассмотрен в работах [1—4]. Авторы данной статьи предлагают свой анализ методов определения фильтрационных параметров в зоне влияния одиночного водозабора, функционирующего в режиме прерывистого водоотбора. Отметим, что такой режим эксплуатации характерен для многих водозаборов, выводящих подземные воды для заводов розлива и для санаторно-курортных учреждений, что определяет актуальность рассматриваемой проблемы.

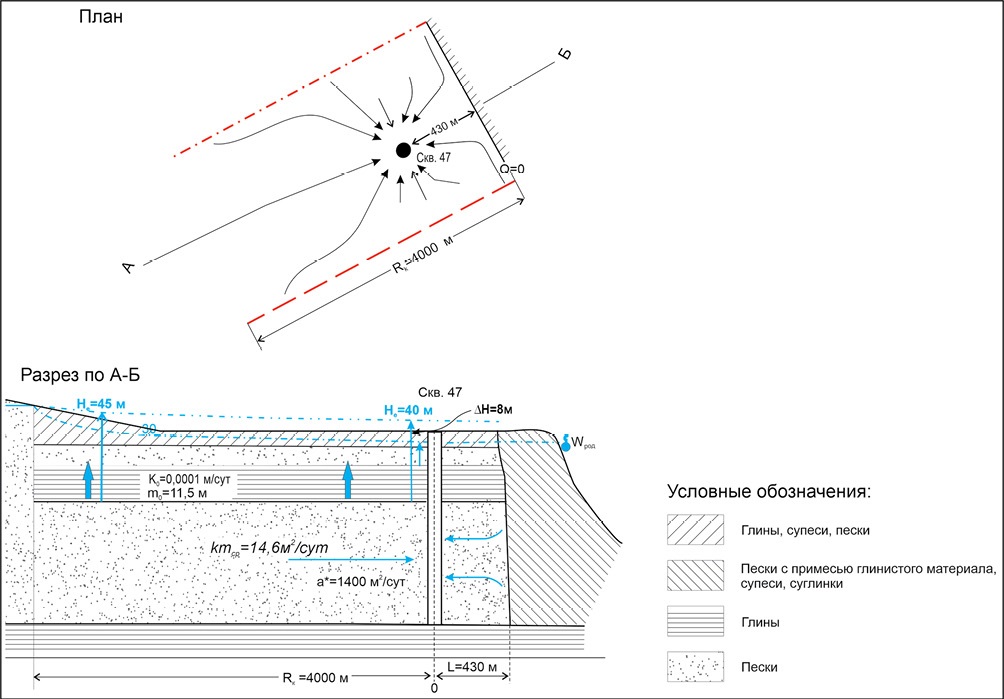

Рассматриваемый водозабор расположен в зоне сочленения Ергенинской возвышенности и долины реки Волги в одной из балок, представляющей собой эродированную ложбину восточного склона Приволжской возвышенности. Целевым служит ергенинский водоносный горизонт. Северо-западная и юго-восточная границы участка водозабора имеют тектонический характер и удалены от водозабора на расстояние, соответственно, 668 и 290 м. Северо-восточная граница проходит на расстоянии 430 м, совпадая с контуром выклинивания ергенинских отложений вблизи обрывов Волжской террасы, где они контактируют с хазарскими глинами (рис. 1). На тектонических границах в естественных условиях отмечается разгрузка ергенинского горизонта, и здесь при эксплуатации водозабора может быть задано ГУ III — инверсия разгрузки (W). Северо-восточная граница является закрытой границей с ГУ II. Четвертая (юго-западная) граница выделяется по выходам целевого горизонта на поверхность в области питания на расстоянии 4 км от водозабора, и в этом направлении граница пласта в гидродинамической модели может рассматриваться как ГУ I.

Рис. 1. План и геологический разрез водозаборного участка по линии А—Б

Fig. 1. Plan and geological cross-section of the water intake section along line A—Б

Целевой горизонт содержит слабонапорные воды, в кровле которых залегает горизонт скифских глин, отделяющих ергенинский горизонт от вышележащего водоносного горизонта четвертичных отложений с разностью отметок ΔΗ = 8 м — граница с ГУ III (слоистая толща с перетеканием). Обработка откачки из исследуемого водозабора ранее не выполнялась, и коэффициент водопроводимости целевого ергенинского горизонта был принят равным 14,6 м²/сут по результатам разведочных работ на смежных участках.

Обоснованная авторами по результатам разведки гидродинамическая модель показана на рисунке 1. Область фильтрации в плане представляет собой пласт П-образной формы с двумя границами III рода (инверсия разгрузки W), одной закрытой границей ГУ II (Q = 0). Верхней границей в разрезе служит ГУ III, через которую происходит перетекание в смежный вышележащий горизонт, и здесь также при работе водозабора возможна инверсия разгрузки. По гидрогеологическим условиям участок водозабора характеризуется третьей группой сложности. Формирование запасов может обеспечиваться разными источниками, включая сработку упругих запасов и, вероятно, инверсию разгрузки. Роль закрытой границы оставалась неясной, поскольку в условиях кратковременной откачки она не проявилась.

Для оценки фильтрационных параметров целевого горизонта на стадии переоценки запасов авторами выполнена обработка откачки по данным, полученным в ходе эксплуатационной разведки. При откачке водозабор функционировал в соответствии с технологической схемой разработки, которая исключала полную остановку скважины, предусматривала ее работу в соответствии с режимом цеха розлива и одновременно обеспечивала сброс минеральных подземных вод в объеме 4—5 м³/сут в целях свободного доступа населения к источнику. Таким образом, скважина находилась в работе непрерывно, включая периоды технологических остановок цеха розлива, и функционировала в прерывистом режиме.

Откачкой предусматривалось решение двух задач: получение обоснованных данных о величине водопроводимости пласта и оценка влияния границ области фильтрации.

Обзор методов обработки откачки в условиях прерывистого водоотбора

Вопросом расчета параметров при скачкообразном изменении дебита занимались Ф.М. Бочевер, Б.В. Боревский, Р.С. Штенгелов, Н.В. Фисун и другие [1—4].

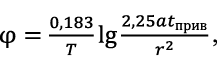

В работе [3] предложен вариант обработки таких откачек с введением поправок на асинхронный режим дебита и изменения атмосферного давления. В опыте участвовали два водозаборных узла (ВЗУ), включающих 4 эксплуатационных и наблюдательную скважину глубиной в среднем 180 м. Режим откачки на обоих этапах асинхронный; диапазон изменения суммарного дебита изменялся от 2—5 до 25—30%. В течение зимнего этапа групповой опытно-эксплуатационной откачки дебит изменяли в две ступени, в течение летнего — дебит изменялся несколько раз при включении/выключении скважин. Расстояния до пунктов наблюдения достаточно велики (5000—13 000 м) по сравнению с площадью расположения возмущающих скважин (350 м), поэтому введение поправки на асинхронный режим дебита осуществлялось по методу сосредоточенного скачкообразного возмущения, основанного на преобразовании уравнения Тейса — Джейкоба, аналогично предложенному в работе Ф.М. Бочевера [1]:

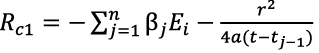

(1)

(1)

(2)

(2)

где φ = S/Qn — удельное понижение; Qn — суммарный дебит на n-й ступени изменения дебита; ΔQi = Qi+1 — Qi, t2...n — время начала соответствующих ступеней; t — текущее время от начала опыта; tпр — приведенное время.

Введение поправок на изменения атмосферного давления было вызвано необходимостью учета изменчивости атмосферного давления в ходе групповой опытно-эксплуатационной откачки и малыми величинами понижения уровней. В таких условиях даже ординарные изменения атмосферного давления могут спровоцировать существенные диагностические ошибки. Снижение давления на 10—20 мм в течение 5—10 суток задерживает темп понижения уровней, что может быть ошибочно диагностировано как наступление ложностационарного режима фильтрации.

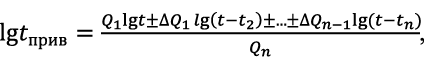

В основе метода расчета параметров по данным опытных опробований при скачкообразном изменении дебита, предложенном Ф.М. Бочевером и Б.В. Боревским [1][2], лежит метод суперпозиции путем непосредственного наложения возмущений, вызванных каждой ступенью скачкообразного изменения дебита. Формула для расчета при этом имеет вид:

(3)

(3)

где QT — максимальный или некоторый фиксированный расход скважины в течение всего периода откачки, Rc1 — безразмерное гидравлическое сопротивление, которое можно рассчитать по формуле:

(4)

(4)

при

В формуле (4): Qj — расход в интервале времени j (j = 1, 2, …, n; n — число интервалов изменения расхода).

График S-t, отвечающий рассматриваемому случаю скачкообразного изменения расхода, отражает эти изменения соответствующими изменениями уровня: на границах интервалов времени происходит скачок уровня, а затем постепенное его понижение. Важно отметить, что при вычислении безразмерного гидравлического сопротивления для каждой ступени изменения дебита принимается полное время ∆t = t-tj-1, то есть так, как если бы в дальнейшем от момента времени tj-1 до момента времени t прирост дебита ∆Q = Qj – Qj-1 сохранялся постоянным, а понижение уровня под влиянием этого дебита происходило в течение всего периода ∆t. Влияние скачкообразных изменений дебита можно рассматривать изолированно, как влияние, например, скважины с расходом ∆Q. Суммарное понижение выразится суммой понижений, вызванных всеми скачками дебита.

Авторами [4] выполнен сопоставительный анализ результатов опытных работ на водозаборной скважине, функционирующей в цехе промышленного розлива, в разных режимах: Q = const = 816 м³/сут (5 часов), Q = const = 1440 м³/сут (7,5 часа) и Q ≠ const в режиме работы, который задавался рабочим режимом цеха розлива.

В ходе откачки в разных режимах дебита производилось гидрогеохимическое опробование, результаты которого показали, что качество подземных вод при реальном прерывистом водоотборе существенно отличается от состава, исследованного в режиме Q = const. В связи с этим авторы делают вывод о приоритете опытных работ в режиме Q ≠ const, соответствующем технологии производства, но параметры пласта предлагается определять по результатам одной, наиболее продолжительной ступени, в течение которой можно принять Q = const.

Авторами данной работы исследовано изменение результатов расчетов фильтрационных параметров пласта по методике, рассмотренной в работах [1][2], путем сопоставления результатов, полученных при включении в расчет каждой последующей ступени дебита, включая этапы его снижения.

Методика исследований

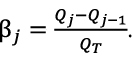

Для откачки был выбран период работы водозабора, при котором дебит скважины изменялся от 0,1 до 90,6 м³/сут. Продолжительность опытного периода составила трое суток, в течение которых выделены 10 стадий дебита (рис. 2, табл. 1).

Рис. 2. Изменение дебита при откачке

Fig. 2. Change in flow rate during pumping

Таблица. Исходные данные и результаты откачки

Table. Initial data and pumping results

Период | Время, мин | Дебит, м³/сут | ΔQ, м³/сут | Метод расчета коэффициента водопроводимости | |

Суперпозиции при квазистационарном режиме | Стационарный режим (по Дюпюи) | ||||

1 | 0—230 | 43,8 | 43,8 | 20,5 | - |

2 | 231—745 | 4,3 | -39,5 | 214,0 | - |

4 | 961—980 | 4,5 | -2,5 | 48,4 | - |

5 | 1450—1760 | 78,5 | 78,5 | Стационарный режим | 26,8 |

6 | 1761—2340 | 6,45 | -72,05 | 107,0 | - |

8 | 2891—3050 | 90,6 | 81,6 | 77,8 | - |

9 | 3051—4324 | 5,0 | -85,6 | 89,6 | - |

Дебит фиксировался по водомерному счетчику, уровень — датчиком давления.

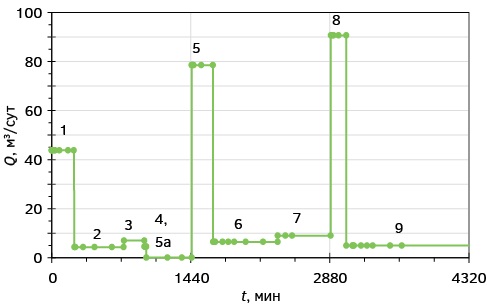

Расчет коэффициента водопроводимости выполнялся методом суперпозиции по ступеням дебита как одиночное скачкообразное возмущение, прослеженное по приведенному понижению S/Q в приведенном времени tприв. Приведенное время рассчитывалось по формуле (2).

Результаты исследований

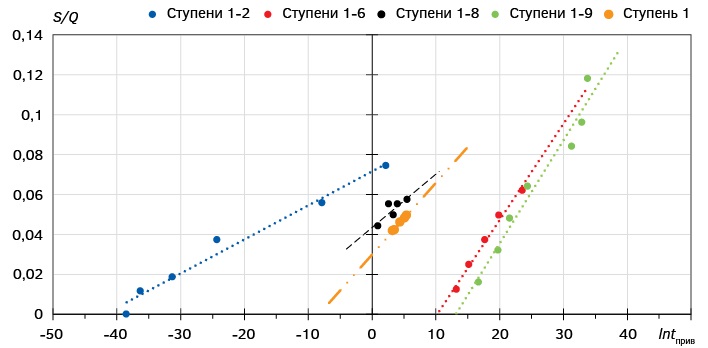

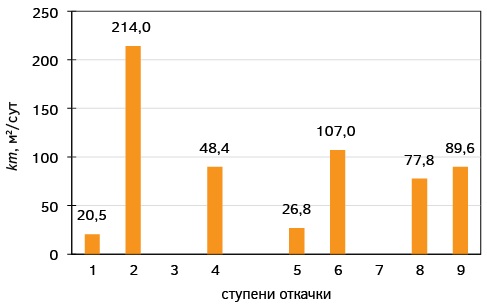

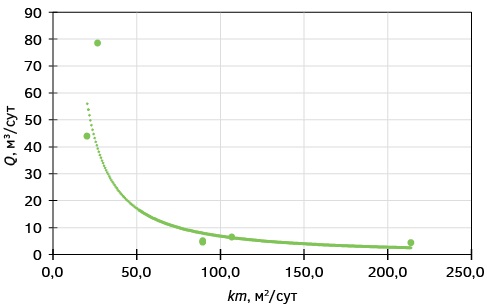

Графики временного прослеживания на разных ступенях опыта показаны на рисунке 3, результаты расчета коэффициента водопроводимости по мере включения в расчет последующих ступеней дебита — в таблице 1 и на рисунке 4. Ступени 3, 7 не обрабатывались из-за недостаточности данных прослеживания уровня, но учтены при расчетах tприв на последующих ступенях дебита. На ступени 5 прослежен только установившийся режим, водопроводимость определена по Дюпюи.

Рис. 3. Графики временного прослеживания одиночного скачкообразного возмущения

Fig. 3. Time-tracing graphs of a single jump disturbance

Рис. 4. Результаты расчета коэффициента водопроводимости нарастающим итогом на разных стадиях откачки

Fig. 4. Results of calculating the water conductivity coefficient by cumulative total at different stages of pumping

Как видно, точки индикаторного графика не «легли» на одну линию, а рассчитанный коэффициент водопроводимости на разных ступенях дебита различается более чем в 10 раз. Можно заметить, что его значения оказываются в зависимости от дебита ступени (рис. 5): они выше на ступенях со снижающимся дебитом. Это может свидетельствовать о том, что на стадии с высоким дебитом происходила инверсия разгрузки целевого горизонта в вышележащий горизонт и после резкого снижения дебита эта инверсия какое-то время продолжалась, приводя к росту уровня на следующей ступени как результат наследства откачки на предшествующей ступени.

Рис. 5. Изменение расчетных значений коэффициента водопроводимости пласта на разных ступенях откачки со скачкообразным дебитом

Fig. 5. Change in the calculated values of the water conductivity coefficient in the formation at different stages of pumping with a jump in flow rate

На основе выполненных расчетов можно сделать выводы:

- При обработке откачки со скачкообразно изменяющимся дебитом возможно проявление на ступенях низкого дебита наследства ступеней с более высокими дебитами.

- Достоверные значения параметров пласта при нескольких ступенях дебита откачки могут быть получены только при условии прослеживания полного восстановления уровня после каждой предыдущей ступени откачки с более высоким дебитом. В рассматриваемой задаче это условие не выдержано, поэтому следует принять значение km = 20,5 м²/сут по первой ступени.

- Влияние плановых границ при откачке не проявилось. Для его прослеживания следует иметь результаты наблюдений опытно-эксплуатационной откачки в течение времени, достаточного для формирования депрессионной воронки в радиусе ее влияния с учетом расстояния до «зеркально отраженной» расчетной скважины.

- Выполненные исследования актуальны для корректировки методики опытно-фильтрационных работ при нескольких ступенях дебита откачки: методика обработки методом скачкообразного изменения уровня применима для условий, когда дебит постоянно повышается, либо постоянно снижается.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Шаров И.А. — подготовил текст статьи, провел анализ различных методов обработки и представил его результаты, разработал концепцию статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Фисун Н.В. — разработала концепцию статьи, собрала основной теоретический материал, произвела диагностику и интерпретацию полевых данных, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Ivan A. Sharov — prepared the text of the article, analyzed various methods, and presented the results, developed the concept for the article and finally approved the final version of the article, agree to take full responsibility for all aspects of this work.

Natalia V. Fisun — developed the concept for the article, gathered the main theoretical materials for the article, conducted diagnostics and interpretation of field data, and finally approved the published version of the article, also agreed to take responsibility for all aspects of the work related to the article.

Список литературы

1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек. 2-е изд. М.: Недра, 1979. 326 с.

2. Бочевер Ф.М. Теория и практические методы гидрогеологических расчетов эксплуатационных запасов подземных вод. М.: Недра, 1968. 328 с.

3. Штенгелов Р.С., Филимонова Е.А., Шубин И.С. Обработка откачки из напорного водоносного горизонта при переменном дебите и атмосферном давлении. Вестник Московского университета. Серия 4: Геология. 2017. № 3. С. 50—58.

4. Фисун Н.В., Шапин А.А. Особенности формирования понижения и качества подземных вод в условиях прерывистого режима водоотбора. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2014. № 5. С. 75—79.

Об авторах

И. А. ШаровРоссия

Шаров Иван Андреевич — студент 4-го курса ФГБОУ ВО «Российский государственный геолого-разведочный университет имени Серго Орджоникидзе».

23, ул. Миклухо-Маклая, Москва 117977

Конфликт интересов:

Нет

Н. В. Фисун

Россия

Фисун Наталья Валентиновна — доцент кафедры гидрогеологии имени В.М. Швеца.

23, ул. Миклухо-Маклая, Москва 117977

Конфликт интересов:

Нет

Рецензия

Для цитирования:

Шаров И.А., Фисун Н.В. Определение параметров области фильтрации в условиях прерывистого водоотбора. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(2):141-148. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-141-148. EDN: YVHACQ

For citation:

Sharov I.A., Fisun N.V. Determination of filtration area parameters under conditions of intermittent water withdrawal. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(2):141-148. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-141-148. EDN: YVHACQ