Перейти к:

Исследование гидромониторных шарошечных долот при бурении взрывных скважин

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-134-140

EDN: XSTCQL

Аннотация

Введение. При бурении взрывных скважин используют различные буровые инструменты. Производительность бурения шарошечными долотами (до 30 м в Азербайджане в смену) по сравнению с другими бурильными инструментами (10—15 м в смену) значительно выше, поэтому данный вид бурения взрывных скважин применяют на геологических взрывных скважинах чаще других.

Цель. Рассмотреть возможность совершенствования технологии бурения взрывных скважин на основе внедрения новой методики бурения с использованием гидромониторных долот для повышения эффективности бурения скважин.

Материалы и методы. В статье рассмотрены результаты бурения взрывных скважины с позиции изменения давления в скважине под воздействием высокого напора струи, вытекающей из насадок гидромониторного шарошечного долота. При решении проблемы повышения эффективности и строительстве взрывных скважин внимание уделяется использованию гидромеханического разрушения забоя скважины.

Результат. Показано, что из-за резкого изменения давления в порах пород заключенная в них жидкость сжимается, происходит гидравлический удар, в результате чего стенки пор, расширяясь, разрушаются. Внедрение высоконапорной струи промывочной жидкости в забое скважины способствует улучшению управления процессом бурения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ибрагимов Р.С., Бахшалиева Ш.О., Сулейманова П.В. Исследование гидромониторных шарошечных долот при бурении взрывных скважин. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(2):134-140. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-134-140. EDN: XSTCQL

For citation:

Ibrahimov R.S., Bahshalieva Sh.O., Suleymanova P.V. Use of hydromonitor roller bits for drilling blast boreholes. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(2):134-140. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-134-140. EDN: XSTCQL

Введение

Геолого-разведочные организации стран СНГ ежегодно проходили около 300 км подземных и более 100 млн м³ открытых горных выработок. Более 90% подземных и 35% открытых выработок проходится с использованием взрывчатых веществ (ВВ).

При бурении взрывных скважин используют различные буровые инструменты. Производительность бурения шарошечными долотами (до 30 м в Азербайджане в смену) по сравнению с другими бурильными инструментами (10—15 м в смену) значительно выше, поэтому данный вид бурения взрывных скважин применяют на геологических взрывных скважинах чаще других. Несмотря на это, улучшение и повышение качественных и количественных показателей буровых станков шарошечного бурения представляет собой актуальную задачу.

Известно, что на работу шарошечного долота влияют удельная осевая нагрузка, прочность и абразивность буримых пород, конструктивные особенности долота (форма, типоразмер, диаметр), износ долота в процессе бурения, степень очистки забоя скважины от шлама, скорость вращения долота и конструктивные особенности станка.

Совместному влиянию вышеуказанных факторов на механическую скорость и производительность станков вращательного бурения посвящены различные теоретические и практические исследования [4][7][11]. Однако фундаментального решения данного вопроса до сих пор не найдено.

При бурении скважин гидромониторными шарошечными долотами на взрывных скважинах в результате гидромеханического взаимодействия струи жидкости с горной породой в условиях забоя скважины из-за удара струи происходит дополнительное гидромеханическое разрушение породы. Физик Д. Максвелл указывал, что при определенных условиях жидкость обладает вязкоупругим характером [5]. В момент удара жидкость в струе вначале сжимается и только затем начинает растекаться. Опыты показали, что релаксационный период, когда жидкость сохраняет свойства твердого тела, измеряется миллионными долями секунды, а период растекания длится в сотни раз дольше. Причем период релаксации весьма трудно обнаружить в опытах [8]. При неизменных осевой нагрузке и скорости вращения механическая скорость проходки в взрывных скважинах с увеличением расхода жидкости возрастает. Существенно улучшить очистку забоя от выбуренных частиц и повысить механическую скорость проходки можно, если гидравлическую мощность потока промывочной жидкости реализовать в насадках гидромониторного шарошечного долота [1][2].

Материалы и методы

Анализ отечественной литературы показал, что скорость шарошечного бурения зависит от многочисленных факторов, которые можно объединить в четыре группы: физико-технические свойства разрушаемой породы, геометрические параметры шарошечного долота, условия взаимодействия долота с породой и режимы бурения [4][5][7][11].

Многочисленные теоретические исследования, проводимые для определения скорости бурения, привели к получению сложных формул с многочисленными коэффициентами, многие из которых необходимо определять опытным путем, например [5].

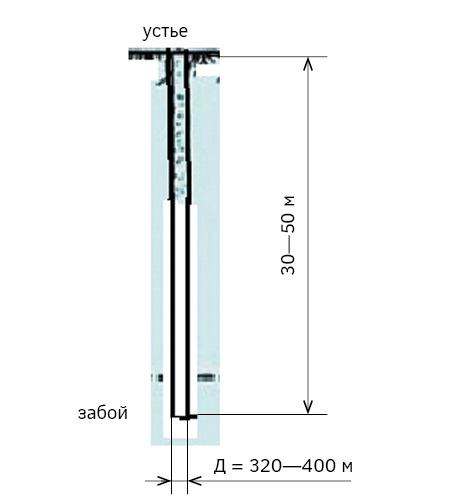

Для проходки скважин большого диаметра в горных породах и грунтах IV—VII групп применяют машины шарошечного бурения с долотами соответствующих размеров, в том числе и с турбобурами, рабочий орган которых имеет турбинный привод. Анализ данных по бурению взрывных скважин Азербайджана (Гедабек) и сведений о составе горных пород (длинные промежутки очень мягких плохо уплотненных сланцев, доломитов, песчаников, глин) показывает, что в основном породы и руды имеют коэффициент крепости f = 8—14 по шкале Протодьяконова. Типовая конструкция взрывных скважин, пробуренных в Азербайджане показана на рисунке 1.

Рис. 1. Типовая конструкция взрывных скважин, пробуренных в Азербайджане

Fig. 1. Design of the blasthole boreholes drilled in Azerbaijan

Известно, что в горном деле происходит возникновение гидромеханического давления под воздействием высокого напора струи. Промывочный раствор, вытекающий из насадок гидромониторного шарошечного долота, по своей природе является пульсирующим во время бурения взрывных скважин. Следовательно, в породе, где действует горное давление, возникает знакопеременное напряжение, в результате чего происходит усталость породы [3]. Величина небольшого увеличения давления в поровом пространстве за счет распространения упругих продольных волн может быть определена по формуле Н.Е. Жуковского

P = ρж ν c, (1)

где ρж — плотность жидкости;

v — скорость струи, потерянная при встрече с поверхностью забоя скважины;

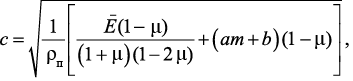

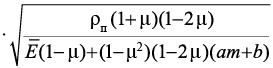

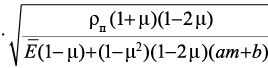

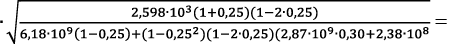

с — скорость распространения упругих волн расширения, определяемая по формуле [10][13]:

(2)

(2)

где ρп — плотность породы;

E — модуль объемной упругости пористой среды;

μ — коэффициент Пуассона породы;

m — коэффициент объемной пористости среды;

a и b — экспериментальные коэффициенты.

Экспериментально [10] было установлено, что модуль упругости для хрупких тел при динамической нагрузке больше, чем при статической.

Так как коэффициент Пуассона при сжатии больше, чем при расширении, следовательно, с ростом глубины скважины его значение должно возрастать. По данным американских исследователей [14][6], для песчаника с коэффициентом пористости m = 0,30 коэффициент Пуассона равен µ = 0,25, а модуль упругости колеблется в пределах Е = 2,87×10⁸÷1,05×10⁹ Н/м².

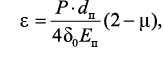

Экспериментальные коэффициенты, входящие в формулу (2), вычислены для пористого песчаника с коэффициентом пористости m = 0,25—0,30, плотностью ρп = 2,598 × 10³ Н/м³ и модулем упругости Еп = 4,79 × 10¹⁰ Н/м² и составляют: a = 2,87 × 10⁹ — 1,92 × 10¹⁰ Н/м²; b = 2,39 × 10⁸—9,58 × 10⁸ Н/м². Величина коэффициента деформации скелета порового пространства определяется по формуле:

(3)

(3)

где dп — диаметр пор;

δ0 — толщина перегородок порового пространства.

Эффективный напор для разрушения угла составляет: hэфф = (30÷50)f,

где f — коэффициент крепости по М.М. Протодьяконову.

При напоре струи 3—5 МРа разрушаются породы крепостью f ≤ 1.

Плотность однородного изотропного пористого песчаника определяется по формуле:

ρ = (1 – m) ρп + m ρж. (4)

С ростом глубины скважины плотность пористой породы изменяется под влиянием давления и температуры.

Было установлено, что при условиях t > 130 °С плотность промывочной жидкости с ростом давления возрастает по линейному закону:

Δρр = 4 · 10⁻¹⁰ Р(I), (5)

а с ростом температуры — по квадратичному закону

(6)

(6)

Таким образом, плотность песчаника, насыщенного жидкостью, возрастает с ростом давления и уменьшается с ростом температуры, т.е.

ρб.р. = ρ0 + Δρр – Δρt. (7)

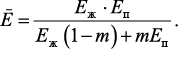

Принимая эффективную пористость породы за абсолютную, для среднего значения объемной упругости можно написать:

(8)

(8)

Фактически модуль упругости породы также является функцией давления и температуры.

Скорость распространения звука в жидкости является линейной функцией температуры. Для воды эта зависимость описывается формулой:

сt = 1390 + 3,3t.

Скорость распространения звука в промывочном растворе в зависимости от давления аппроксимируется согласно линейному закону:

сP = 1512 + 0,275P. (9)

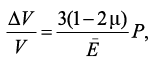

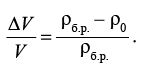

При возникновении гидромеханического давления в поровом пространстве в результате взаимодействия высоконапорной струи промывочной жидкости с поверхностью забоя скважины относительное изменение объема промывочной жидкости в порах породы равно:

(10)

(10)

где Р — давление жидкости, действующее в поровом пространстве породы.

Так как плотность промывочной жидкости является функцией давления и температуры, то относительное изменение объема промывочного раствора в поровом пространстве может быть записано в виде:

(11)

(11)

Приравнивая (10) и (11), получим:

(12)

(12)

где ρ0 — плотность промывочной жидкости на устье скважины;

ρб.р. — плотность промывочного раствора в условиях забоя скважины.

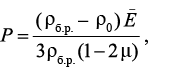

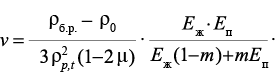

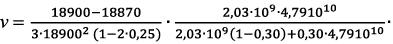

Таким образом, при заданных значениях физических параметров промывочной жидкости и пористой породы скорость струи, необходимая для гидромеханического разрушения забоя скважины, может быть определена на основании совместного решения вышеуказанных формул:

. (13)

. (13)

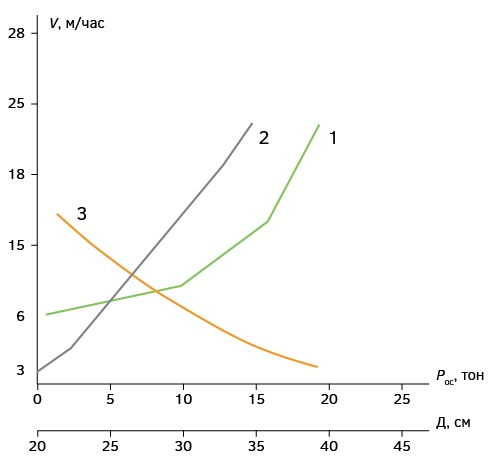

Для качественной оценки различных факторов на механическую скорость бурения при условиях обеспечения гидромониторного эффекта по формуле (13) выполнены расчеты и проиллюстрированы на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость механической скорости бурения от скорости выхода струи из насадок долота (1), осевой нагрузки (2) и диаметра долота (3)

Fig. 2. Dependence of the mechanical drilling speed on the speed of the jet exiting the bit nozzles (1), axial load (2) and the bit diameter (3)

Кривые на рисунке 2 построены с использованием следующих исходных данных:

Рос = 5, 10, 15 и 20 т;

Ρб.р. = 1890; 1850; 1820; 1800 кг/м³;

ρо = 1860; 1820; 1790; 1770 кг/м³;

a = 2,87×10⁹ Н/м²;

b = 2,39×10¹⁰ Н/м²;

m = 0,30.

По формуле (13) определяем гидромониторную скорость струи, необходимой для гидромеханического разрушения забоя скважины

= 129,08.

Аналогично: ν = 132,07; ν = 136,05; ν = 138,07.

Заключение

- В результате мгновенного торможения жидкости в открытых или сообщающихся трещинах или порах породы кинетическая энергия струи превращается в потенциальную, и за этот период жидкость приобретает упругий характер. Благодаря высокой плотности жидкости и скорости распространения звука в ней при внезапном изменении давления в жидкости образуются упругие продольные волны большой интенсивности.

- Из-за резкого изменения давления в порах породы, заключенная в них жидкость сжимается, происходит гидравлический удар, в результате чего стенки пор, расширяясь, хрупко разрушаются. Происходит это явление при достижении критического значения растягивающего напряжения; при расчетах процесса гидромеханическое разрушения забоя скважины, и взаимодействия высоконапорной струи бурового раствора с поверхностью забоя скважины пористых пород в условиях забоя скважины следует учесть объемную упругость пористой среды, заполненной жидкостью.

- При увеличении давления в порах пород заключенная в них жидкость сжимается, происходит гидравлический удар, в результате чего стенки пор, расширяясь, хрупко разрушаются. Этот процесс происходит при достижении критического значения растягивающего напряжения. При расчетах в результате взаимодействия высоконапорной струи промывочной жидкости в забое скважины с пористыми породами происходит гидромеханическое разрушение забоя.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Ибрагимов Р.С. — разработал концепцию и подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Бахшалиева Ш.О. — разработала концепцию и подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Сулейманова П.В. — разработала концепцию и подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Rafiq S. Ibrahimov — collected material, developed the concept and prepared text of the article, finally approved the published version of the article and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Shirin O. Bahshaliyeva — collected material, developed the concept and prepared text of the article, finally approved the published version of the article and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Parvana V. Suleymanova — collected material, developed the concept and prepared text of the article, finally approved the published version of the article and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости. Пер. с англ. под ред. Г.Ю. Степанова. М.: Мир, 1973. 760 с.

2. Козырев С.П., Шальнев К.К. Релаксационная гипотеза механизма соударения жидкости и твердого тела. ДАН СССР. Т. 192. № 3. С. 552—554.

3. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Дрофа, 2003. 842 с. ISBN 5-7107-6327-6.

4. Медведев И.Ф. Режимы бурения и выбор буровых машин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1986. 223 с.

5. Максвелл Д.К. Труды по кинетической теории: сборник научных трудов. 3-е изд. М., 2020. 409 с.

6. Милн-Томсон Л.М. Теоретическая гидродинамика. М.: Мир, 1964. 656 с.

7. Ржевский В.В. Открытые горные работы. М.: URSS, 2019. Кн. 1. Производственные процессы. 512 с.

8. Сафаров Я.И. Повышение эффективности бурения нефтяных и газовых скважин в осложненных условиях. Баку: «САДА», 2000. 280 с.

9. Седов Л.И. Механика сплошной среды. М.: Наука, 1970. Т. 2. 568 с.

10. Се Л.Ю. Распространение волн в пористой среде, насыщенной жидкостью. Тр, АОИМ, сер. Е. 1973. № 4. C. 36—40

11. Федоров В.С., Беликов В.Г., Зенков Ф.Д. и др. Практические расчеты в бурении. М.: Недра, 1966. 600 с.

12. Хуршудов В.А., Балабешко В.В., Семяников В.С. Влияние температуры и давления на плотность бурового раствора. 1983, № 7. С. 9—11.

13. Darrigol O. Worlds of flow. A history of hydrodynamics from the Bernoullis to Prandtl. Oxford: Oxford University Press, 2005. 356 с. ISBN 978-0-19-856843-8.

Об авторах

Р. С. ИбрагимовАзербайджан

Ибрагимов Рафик Салман оглы — кандидат технических наук, доцент кафедры «Нефтегазовая инженерия».

34, пр. Азадлыг, Баку. AZ1010

Конфликт интересов:

Нет

Ш. О. Бахшалиева

Азербайджан

Бахшалиева Ширин Октай кызы — кандидат технических наук, доцент кафедры «Нефтегазовая инженерия».

34, пр. Азадлыг, Баку. AZ1010

Конфликт интересов:

Нет

П. В. Сулейманова

Азербайджан

Сулейманова Парвана Вагиф кызы — докторская степень в области химии (PhD in Chemistry), старший преподаватель кафедры инженерной химии и экологии.

1, ул. Баку, Сумгаит AZ5008

Конфликт интересов:

Нет

Рецензия

Для цитирования:

Ибрагимов Р.С., Бахшалиева Ш.О., Сулейманова П.В. Исследование гидромониторных шарошечных долот при бурении взрывных скважин. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(2):134-140. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-134-140. EDN: XSTCQL

For citation:

Ibrahimov R.S., Bahshalieva Sh.O., Suleymanova P.V. Use of hydromonitor roller bits for drilling blast boreholes. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(2):134-140. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-134-140. EDN: XSTCQL