ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

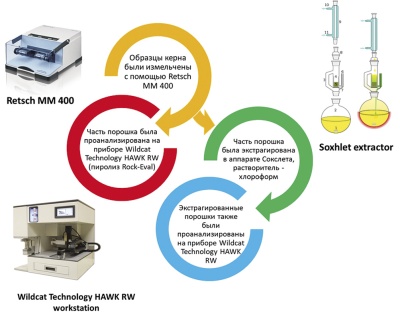

Введение. Геохимические исследования органического вещества в нефтематеринских породах играют важную роль для оценки нефтегазонакопления на любой территории. Особенно важную роль эти исследования играют при прогнозе нетрадиционных ресурсов и запасов нефти и газа (т.н. сланцевые УВ). Пиролитические исследования по методу Rock-Eval для пород, насыщенных органическим веществом, рекомендовано проводить на образцах до и после экстракции их хлороформом. Однако экстракция — трудоемкий и длительный процесс, а нагрузка на лабораторное оборудование и время, необходимое для анализа, при этом удваивается.

Цель. Получить рабочую модель прогноза пиролитических параметров после экстракции образцов без проведения самой экстракции.

Материалы и методы. В этой работе алгоритмы регрессии машинного обучения применяются для прогнозирования одного из параметров пиролиза экстрагированных образцов на основе результатов пиролитического анализа экстрагированных и неэкстрагированных образцов. Для разработки модели прогнозирования были протестированы и сопоставлены 5 различных алгоритмов регрессии машинного обучения, включая множественную линейную регрессию, полиномиальную регрессию, опорную векторную регрессию, дерево решений и случайный лес.

Результаты. Результат прогнозирования демонстрирует, что взаимосвязь между параметрами до и после экстракции является сложной и нелинейной. Также была оценена производительность этих алгоритмов. Некоторые методы показали свою несовместимость с поставленными задачами, другие показали хорошие и удовлетворительные результаты. Аналогичные алгоритмы возможно применить для прогноза всех геохимических параметров образцов после экстракции.

Заключение. Наилучшим методом машинного обучения для данной задачи оказался метод случайного леса (Random forest).

Введение. В отношении геологического строения Лаптевоморский бассейн характеризуется рифтогенной природой формирования. Однако низкая плотность сейсмической изученности и отсутствие скважин говорят о незавершенном этапе исследований бассейна.

Цель исследования. Основной целью данной научно-исследовательской работы являлось сопоставление итоговых результатов моделирования на фоне структурных построений и определение перспективных направлений геолого-разведочных работ. Нефтегазогеологическое исследование акватории моря Лаптевых проводилось с целью рекомендации районов для лицензирования, а также выявления объектов поискового бурения и оценки суммарных начальных прогнозных геологических ресурсов по данным выполненного численного бассейнового моделирования; решения задач построения седиментационных моделей и прогноза коллекторских свойств в акватории моря Лаптевых.

Материалы и выводы. Источником информации являются материалы производственных отчетов, полученных по отдельным крупным объектам в районе акватории. В качестве основы для бассейнового анализа использована модель, разработанная специалистами Equinor. Произведено сопоставление итоговых результатов моделирования УВ-систем, прогноза характера углеводородонасыщения, полученных по разрезам двух выборочных профилей на фоне структурных построений по фундаменту и кровле олигоцен-миоценовых отложений, которое наряду с прочими результатами позволяет определить перспективные направления ГРР.

Результаты. По итогам проведенного сопоставления сделаны выводы о возможных участках скопления углеводородов и их приуроченности. Проведена оценка вероятности присутствия углеводородов в ловушках неантиклинального типа. Выделены первоочередные районы и участки нефтегазопоисковых работ в пределах нераспределенного участка недр. Сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию геолого-разведочных работ на лицензионном участке.

Заключение. С целью уточнения ресурсного потенциала Южно-Лаптевоморского перспективного участка рекомендуется поэтапное его доизучение посредством анализа и переработки имеющихся данных, обработки и интерпретации новых геофизических данных и актуализации геологический модели и проектирования сейсморазведочных работ 3D в пределах выявленных перспективных объектов. Помимо всего необходимо провести сейсморазведочные работы 2D регионального уровня с целью определения границ осадочных бассейнов акватории Восточной Арктики.

ТЕХНИКА ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Введение. Мировые технологии в геолого-разведочном бурении и горном деле в настоящее время быстро меняются. Научный прогресс в этой области плавно смещается в Азию. Он характеризуется главным образом проникновением сетевых технологий в производство. Происходит все более и более глубокое проникновение цифровых технологий в производственные технологии. Общество начало существенно делиться на творческую часть, разрабатывающую (проектирующую) эти цифровые технологии, и людей с образованием бакалавра, то есть способных правильно запускать и контролировать конкретные автоматизированные процессы. Особенно это стало видно с появлением и развитием 4-го поколения автоматики. Период 2008—2009 годы считается началом цифровой трансформации в жизни человека из-за превращения интернета людей в интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT). Такой подход получил название «Индустрия 4.0» или «Промышленный интернет вещей» (IoT).

Цель. Изучение трансформации в управлении приводами геолого-разведочной и горной техники.

Материалы и методы. Приведены методы и примеры управления геолого-разведочным и горным оборудованием.

Результаты. Рассмотрены основные тенденции трансформации в управлении приводами геолого-разведочной и горной техники.

Заключение. Суть современной цифровой управляющей системы заключается в ее возможности перепрограммирования управляющих контроллеров на основе методов активной и пассивной идентификации многокомпонентных многосвязных объектов управления, выполняемого в режиме реального времени. Для программируемых контроллеров разработан новый язык FCL (Flight Contol Language), позволяющий использовать в управлении методы «Нечеткой логики» [5, 8]. Это контроллерный язык нечеткого управления, в котором используется новый тип данных «лингвистическая переменная» — числовая переменная, имеющая имя (давление, скорость вращения, температура и т.д.), с которой связаны лингвистические описания.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Введение. Месторождение Столбовое расположено в северной части Восточного Саяна, находится в Нижнеудинском районе Иркутской области, в пределах листа N-47-IХ. Опоискование территории началось с 60-х гг. прошлого века. В результате проведенных работ по прямым признакам (радиоактивность) было найдено месторождение Столбовое. В то же время поиски не были нацелены на выявление месторождений скрытого типа под рифейским чехлом, поэтому бóльшая часть территории осталась неопоискованной.

Цель исследования. Детальное картирование и типизация проявленных околорудных гидротермально-метасоматических изменений на флангах уранового месторождения Столбовое.

Материалы и методы. В период 2018—2020 гг. сотрудниками ФГБУ «ВИМС» в рамках поисковых работ проводилось картирование околорудных изменений, в том числе с применением инновационного метода ИК-спектроскопии. Диагностика минерализации проводилась с использованием портативного спектрометра TerraSpec 4 Hi-Res. С помощью прибора было проведено измерение спектров диффузного отражения в Ultraviolet-Visible-Short-wave infrared (UV-Vis-SWIR) диапазонах и определен состав различных минеральных фаз с использованием базы данных и программного обеспечения TSGVersion 7.

Результаты. Показана эффективность применения метода для диагностики всех разновидностей глинистых (каолинит, монтмориллонит), тонкослюдистых (фенгит, серицит, парагонит и их иллитовые разновидности) минералов, карбонатов (доломит, анкерит, сидерит) и хлоритов в породе in situ или в образцах без предварительной пробоподготовки.

Заключение. Исследования, проведенные данным методом по керну и образцам уранового месторождения Столбовое (Восточное Присаянье), позволили оперативно типизировать эпигенетические изменения пород и откартировать гидротермально-метасоматические ореолы, в том числе околорудные, образованные минерализацией, не поддающейся диагностике визуальными и оптическими методами.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ

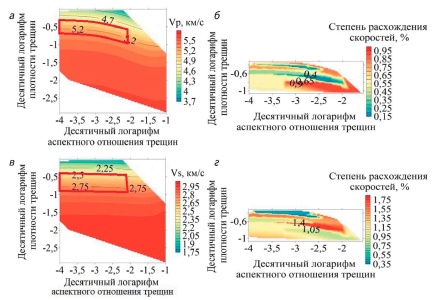

Введение. Наличие трещин в карбонатных породах способствует движению флюида в пустотном пространстве. Каждый тип пустот имеет специфическое влияние на упругие свойства пород, что, в свою очередь, позволяет оценивать характеристики определенного вида пустот по измеренным скоростям упругих волн. В данной работе на основе петроупругого моделирования проведен анализ влияния пор и трещин на скорости упругих волн. Приведен пример решения обратной задачи, заключающейся в определении трещинной пористости и относительного раскрытия трещин по данным о скоростях упругих волн и плотности карбонатного коллектора углеводородов, полученным при геофизическом изучении скважин.

Цель. Повышение достоверности интерпретации экспериментальных данных о скоростях упругих волн, распространяющихся в карбонатных коллекторах углеводородов, в терминах характеристик пустотного пространства, представленного порами и трещинами.

Материалы и методы. Удобным аппаратом, позволяющим оценивать эффективные физические свойства, включая упругие, исходя из состава и микроструктуры породы, является теория эффективных сред (ТЭС). С использованием метода самосогласования Берримана была создана модель эффективных упругих свойств породы (петроупругая модель), пустотное пространство которой представлено изометричными порами и трещинами. Данная модель была применена к скважине, расположенной в одной из нефтегазоносных провинций Западной Сибири.

Результаты. Результатом данной работы является установление степени влияния различных параметров, характеризующих пустотное пространство пористо-трещиноватых пород на скорости упругих волн. По результатам моделирования выполнено построение поверхностей скоростей в зависимости от меняющихся параметров модели (трещинной пористости и аспектного отношения трещин). Произведено сравнение теоретических и экспериментальных данных, на основании которого определены зоны развития трещиноватости и дана оценка объемной концентрации и относительного раскрытия трещин, содержащихся в этих зонах.

Заключение. На основе петроупругого моделирования изучено влияния трещин и пор на поведение скоростей упругих волн в порово-трещинных карбонатных коллекторах. По данным геофизических исследований, проведенных в скважине нефтегазоносной провинции Западной Сибири, выделены зоны повышенной трещиноватости и определены параметры, характеризующие объемное содержание и относительное раскрытие трещин.

МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ, ЛИТОЛОГИЯ

Введение. Получены новые данные о вещественном составе и условиях формирования апатит-магнетитовых пород (фоскоритов, камафоритов) месторождения Онкучах массива Томтор на основании исследования типоморфных особенностей магнетита.

Цель. Изучение морфологии, химических состава и взаимоотношений магнетита с ассоциирующими минералами в апатит-магнетитовых породах месторождения Онкучах массива Томтор.

Материалы и методы. В качестве материала использовался керн скважины № 801 (месторождения Онкучах массива Томтор). Общая длина составляет 177 погонных метров. Для определения состава минералов использовались: JXA-8230 (Jeol X-ray Analizer) (НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный), электронный сканирующий микроскоп с полевой эмиссией TESCAN MIRA 3 LMU, оборудованный энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450+ с детектором XMax-80 (Oxford Instruments Ltd) (НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Мирный; ИГМ СО РАН им. В.С. Соболева). Измерения проводились по стандартной методике, ускоряющее напряжение 20 kV, ток 1 nА, время счета от 60 с, размер зонда — 2 мкм. Калибровка прибора осуществляется по набору охарактеризованных искусственных соединений и природных минералов. Проверка стабильности прибора осуществляется измерением интенсивности линии Со.

Результаты. Установлены текстурно-структурные особенности магнетитовых руд и их взаимоотношения с участками фоскоритов отличного вещественного состава и с вмещающими породами. Определено влияние наложенных гидротермальных процессов. Дана подробная морфологическая характеристика магнетита, для которого установлено наличие двух генераций: первично-магматический магнетит и преобразованный при воздействии наложенных процессов. Получена представительная информация о химическом составе магнетита.

Заключение. Предполагается образование магнетита при магматическом процессе с участием кристаллизационной дифференциации. Показана связь находок благородных металлов с наложенными на магнетитовые руды гидротермальными процессами. Подтверждено участие апатит-магнетитовых руд при формировании гипергенного комплекса — железисто-фосфатных латеритных кор выветривания массива Томтор. Рекомендовано рассматривать камафориты массива Томтор как природнолегированные железные руды с возможным попутным извлечением ряда полезных компонентов.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, МЕТОДИКА ИХ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ

Введение. В 2020 г. Счетная палата РФ на основании представительного доклада своих экспертов-аналитиков М. Меня и А. Каульбарса предложила расширить поиски месторождений ряда металлов, и в том числе золота. В связи с тем что фонд легко открываемых месторождений золота, выходящих на дневную поверхность, значительно сократился, встала необходимость выбора рудных районов, наиболее перспективных на обнаружение руд золота.

Цель работы. В связи с изложенной задачей в пределах известных в настоящее время золоторудных провинций наиболее целесообразно наметить территории, на которых при минимальных затратах времени и средств удалось бы обнаружить предпосылки и признаки золотых руд и заверить их проявление бурением.

Материалы и методы. Материалами проведенного исследования служили подсчеты долей мировых запасов золота, приходящихся на каждый тип выделенных месторождений, размещающихся в различных породах. Из опыта многолетних поисковых работ, проведенных в последние десятилетия и завершившихся открытием мирового лидера золоторудных месторождений Мурунтау в Узбекистане и отечественных крупнейших месторождений и месторождений-гигантов: Наталкинского, Сухоложского, Нежданинского, Дегдеканского, Майского, Октябрьского, месторождений Павлик, Купол, а также Бакырчик в Казахстане и др., со всей очевидностью вытекает, что наиболее перспективные и крупные месторождения избирательно локализуются в благоприятных породах и масштабных разрывных нарушениях — разломах. Для выявления благоприятных пород было проанализировано размещение мировых запасов золота в различных породах, а также распределение запасов на участках крупнейших месторождений в рудоносных разломах как в наиболее благоприятном типе разрывов, вмещающих максимально мощные и протяженные золоторудные тела.

Результаты. Сопоставление долей запасов показало, что наиболее перспективными для поисков выступают комплексы пород, заключающие максимально высокие доли мировых запасов золота. В статье приводится распределение долей мировых запасов золота для близповерхностных и глубокосформированных месторождений различных типов. Показывается, что главная доля мировых запасов золота в глубокосформированных месторождениях сосредоточена в фанерозойских толщах песчанико-глинистосланцевого состава и в прослоях легкозамещаемых карбонатных и амфиболитовых сланцев, развитых в протерозойских кварцито-филлитовых породах. Запасы близповерхностных золото-серебряных и золото-теллуридных руд избирательно размещаются в молодых мезозойско-кайнозойских вулканитах базальт-андезитового состава, сопровождающихся дайками, субвулканическими штоками и трубками эксплозивных брекчий с приуроченными к ним масштабными золоторудными телами. Таким образом, наиболее перспективными для поисков новых месторождений выступают районы, сложенные названными комплексами пород и пересеченные рудоносными разломами, в зонах которых сосредотачиваются главные наиболее масштабные рудные тела.

Заключение. Проведенное исследование распределения мировых запасов золота в месторождениях различных типов, а также избирательной локализации руд на месторождениях с главными и масштабными рудными телами в зонах рудовмещающих разломов (а соответственно, и содержащими сосредоточение главной доли запасов на конкретном месторождении) позволит с наименьшими затратами времени и средств обнаружить новые месторождения благородного металла и увеличить ресурсную базу Российской Федерации.

ЭКОНОМИКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Введение. Обобщение имеющихся сведений об объемах накопленных на территории России отходов недропользования и их использовании в настоящее время крайне актуально. Соответственно, необходимо проанализировать существующий уровень использования накопленных отходов недропользования, а также действующих механизмов стимулирования вовлечения данных отходов в хозяйственный оборот.

Цель. Обоснование внедрения адекватных и работоспособных механизмов стимулирования деятельности по реализации проектов в сфере обращения с отходами недропользования.

Материалы и методы. Данная публикация выполнена на основе системного анализа действующей нормативно-правовой базы в области обращения с отходами недропользования, научных исследований по заявленной тематике, а также данных государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации».

Результаты. Установлено, что уровень использования накопленных отходов недропользования, несмотря на их высокий ресурсный потенциал, в два раза ниже, чем в экономически развитых странах мира. Приведен анализ причин низкого уровня вовлечения различных видов отходов недропользования в хозяйственный оборот. Отмечается, что основными причинами сложившейся ситуации являются наличие административных барьеров при получении права пользования отходами недропользования, отсутствие налоговых льгот и преференций, а также механизмов получения льготных кредитов для недропользователей, реализующих проекты по переработке таких отходов. Указывается на необходимость совершенствования действующего порядка получения права пользования объектами отходов недропользования путем введения заявительного порядка получения таких прав. Выполнен анализ действующих механизмов налогового стимулирования, гарантийной, лизинговой и финансовой поддержки компаний, реализующих проекты переработки отходов недропользования, отмечена недостаточность этих механизмов и необходимость предоставления дополнительных налоговых льгот и преференций таким предпринимателям, в том числе введения дифференцированных ставок НДПИ. Проведен анализ возможности использования механизмов «зеленого» финансирования для стимулирования реализации проектов по переработке техногенных месторождений, привлечения «длинных» и «дешевых» кредитных ресурсов на российском и международном рынке заемного финансирования.

Заключение. Предложены механизмы стимулирования реализации проектов в сфере обращения с отходами недропользования, предусматривающие введение упрощенного (заявительного) порядка предоставления малому и среднему бизнесу права пользования участками недр, представленными техногенными объектами, без проведения торгов и разовых платежей, дифференцированного подхода к взиманию НДПИ при разработке техногенных месторождений, а также использование механизмов «зеленого» финансирования для привлечения льготных кредитных ресурсов на реализацию таких проектов.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Статья является рецензией на книгу П.А. Игнатова и К.В. Новикова «Полевая диагностика тектонических нарушений и флюидоразрывных образований в кимберлитовмещающих отложениях нижнего палеозоя» (Мирный: АЛРОСА, 2019). В книге изложена новая методика (дополнительно к традиционной) документации керна поисковых скважин, пройденных в пределах Накынского кимберлитового поля Якутской алмазоносной провинции. Особый интерес вызывает детальная классификация и характеристика тектонических, магматических, флюидоразрывных и минералогических признаков, способствующих повышению достоверности прогнозирования кимберлитовых тел. Предложенная методика может быть использована при документации керна скважин других назначений.

ЮБИЛЕЙ

ISSN 2618-8708 (Online)