Перейти к:

Основные направления геолого-разведочных работ на нефть и газ в акватории моря Лаптевых

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-6-20-34

Аннотация

Введение. В отношении геологического строения Лаптевоморский бассейн характеризуется рифтогенной природой формирования. Однако низкая плотность сейсмической изученности и отсутствие скважин говорят о незавершенном этапе исследований бассейна.

Цель исследования. Основной целью данной научно-исследовательской работы являлось сопоставление итоговых результатов моделирования на фоне структурных построений и определение перспективных направлений геолого-разведочных работ. Нефтегазогеологическое исследование акватории моря Лаптевых проводилось с целью рекомендации районов для лицензирования, а также выявления объектов поискового бурения и оценки суммарных начальных прогнозных геологических ресурсов по данным выполненного численного бассейнового моделирования; решения задач построения седиментационных моделей и прогноза коллекторских свойств в акватории моря Лаптевых.

Материалы и выводы. Источником информации являются материалы производственных отчетов, полученных по отдельным крупным объектам в районе акватории. В качестве основы для бассейнового анализа использована модель, разработанная специалистами Equinor. Произведено сопоставление итоговых результатов моделирования УВ-систем, прогноза характера углеводородонасыщения, полученных по разрезам двух выборочных профилей на фоне структурных построений по фундаменту и кровле олигоцен-миоценовых отложений, которое наряду с прочими результатами позволяет определить перспективные направления ГРР.

Результаты. По итогам проведенного сопоставления сделаны выводы о возможных участках скопления углеводородов и их приуроченности. Проведена оценка вероятности присутствия углеводородов в ловушках неантиклинального типа. Выделены первоочередные районы и участки нефтегазопоисковых работ в пределах нераспределенного участка недр. Сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию геолого-разведочных работ на лицензионном участке.

Заключение. С целью уточнения ресурсного потенциала Южно-Лаптевоморского перспективного участка рекомендуется поэтапное его доизучение посредством анализа и переработки имеющихся данных, обработки и интерпретации новых геофизических данных и актуализации геологический модели и проектирования сейсморазведочных работ 3D в пределах выявленных перспективных объектов. Помимо всего необходимо провести сейсморазведочные работы 2D регионального уровня с целью определения границ осадочных бассейнов акватории Восточной Арктики.

Ключевые слова

Для цитирования:

Щербина Ю.В., Керимов В.Ю., Касьянова Н.А., Абдуллаева В.К. Основные направления геолого-разведочных работ на нефть и газ в акватории моря Лаптевых. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2020;63(6):20-34. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-6-20-34

For citation:

Shcherbina Yu.V., Kerimov V.Yu., Kas’yanova N.A., Abdullayeva V.К. Prospects of hydrocarbon exploration in the Laptev sea basin. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2020;63(6):20-34. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-6-20-34

Море Лаптевых характеризуется в целом относительно слабой геолого-геофизической изученностью, особенно его северной склоновой части. Неравномерность и недостаточность средней плотности его сейсмической изученности, отсутствие скважин глубокого бурения на акватории Лаптевоморской перспективной нефтегазоносной провинции (ПНГП) свидетельствуют о незавершенном региональном этапе его исследования и затрудняют возможность достоверной оценки вещественного состава отложений осадочного чехла, их стратиграфической приуроченности и фактически нефтегазогеологических характеристик разреза [12].

Особенности геологического развития, во многом определяемые рифтогенной природой бассейнов моря, показывают высокую степень дифференцированности тектонических движений региона в течение его геологической истории, высокую тектоническую нерешенность осадочного чехла, высокий тепловой поток и современную сейсмическую активность региона, то есть в принципе демонстрируют характеристики, не являющиеся оптимальными для образования крупных скоплений УВ.

Методика исследований

Сопоставление итоговых результатов моделирования УВ-систем, прогноза характера углеводородонасыщения, полученных по разрезам двух выборочных профилей на фоне структурных построений по фундаменту и кровле олигоцен-миоценовых отложений, которое наряду с прочими результатами позволяет определить перспективные направления ГРР.

Результаты исследований

Основные результаты проведенного сопоставления свидетельствуют о нижеследующем:

- Подавляющая часть прогнозируемых по результатам моделирования возможных участков УВ-накопления контролируется блоковым строением фундамента (рис. 1). Большинство из них формируется над выступами/поднятиями, выделенными по фундаменту в пределах Лаптевоморской плиты (Д1) — вала Минина (3д), Лено-Таймырской зоны пограничных поднятий (3в), Северо-Западного поднятия (3ж). Незначительное число возможных УВ-проявлений по результатам моделирования расположено в пределах положительных элементов в глубоководной впадине. Особняком стоит крупное прогнозируемое УВ-скопление в пределах Восточно-Лаптевской ступени (Д1—4).

- Прогнозируемые УВ-скопления, как правило, не приурочены к сводовым частям антиклинальных объектов (рис. 2), выявленных в осадочном чехле, которые во многом унаследованы от структуры фундамента (в его конфигурации, соответствующей современной изученности). В основном они сосредоточены на крыльях этих поднятий, в связи с чем основным типом ловушек будут являться зоны выклинивания, скорее всего, литологических замещений, участки недр, контролируемые разрывными нарушениями.

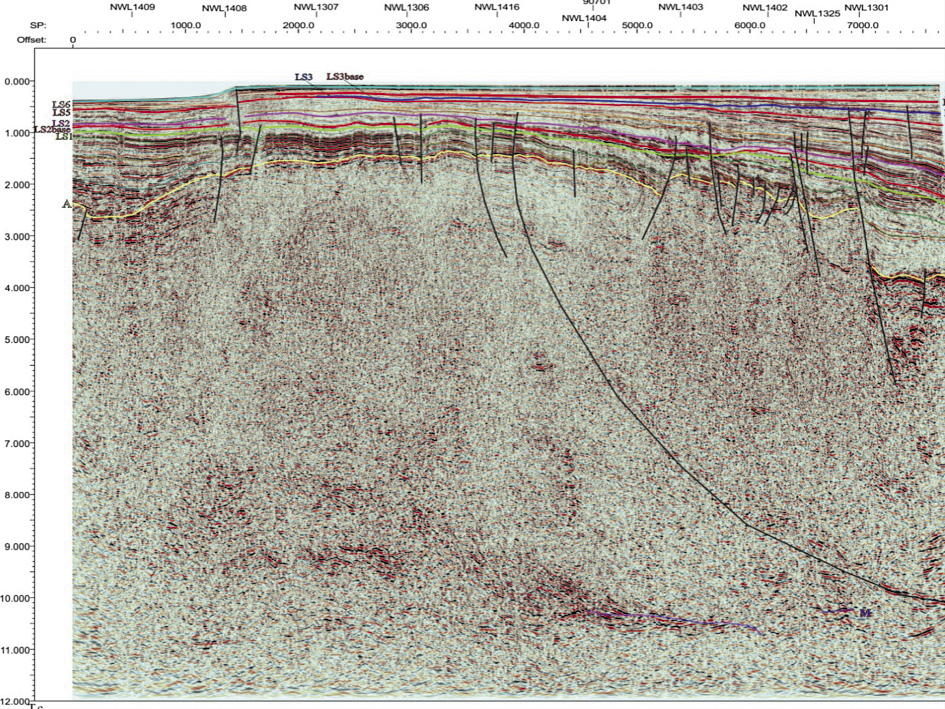

- О вероятности присутствия УВ преимущественно в ловушках неантиклинального типа говорят результаты атрибутивного анализа по временным разрезам двух сейсмических профилей (рис. 3). Сводные результаты этого анализа указывают главным образом на газонасыщение осадочного разреза, приуроченного к зонам повышенной трещиноватости пород, что, по нашему мнению, является закономерным в связи с высокой нарушенностью разреза. Более или менее устойчивые зоны вероятных УВ-скоплений отмечаются в верхней части разреза, в его придонных отложениях, где они, скорее всего, связаны с развитием газогидратов.

- Исходя из полученных результатов выполненных работ первоочередные районы и участки постановки нефтегазопоисковых работ были разделены на две группы, первая из них относится к распределенному фонду недр (участки АО «Роснефть»), вторая соответствует районам нераспределенного фонда недр.

Рис. 1. Сопоставление прогнозных мест УВ-скопления по данным моделирования УВ-систем со структурой фундамента. Условные обозначения: Структурные элементы. А — ПЕЧОРО-БАРЕНЦЕВО-СЕВЕРО-КАРСКАЯ ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА. А1 — Таймыро-Северо-Земельский щит; А2 — Восточно-Октябрьская зона дислокаций. Б — ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКИЙ ПРОГИБ. Б1 — Таймырская складчато-орогенная система; Б2 — Журавлевско-Бегичевская зона поднятий (Анабаро-Хатангская седловина в верхних этажах разреза); Б3 — Жданихинский/Жданихский прогиб (восточное замыкание: Усть-Хатангская впадина). В — СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА. В1 — Лено-Анабарский прогиб. Г — ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКАЯ СКЛАДЧАТО-ОРОГЕННАЯ СИСТЕМА. Г1 — Верхоянский мегантиклинарий; Г2 — Оленекская складчатая зона; Г3 — Эльги-Адычанский мегантиклинорий (Шелонский массив). Д — ЛАПТЕВСКО-НИЖНЕКОЛЫМСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА. Д1 — Лаптевская/Лаптевоморская плита: 1 — Малотаймырская ступень; 2 — Усть-Ленская сводово-блоковая область (2а — Западно-Ленский купол, 2б — Сагастырская ступень); 3 — Западно-Лаптевская синеклиза (3а — ступень Прончищевых, 3б — Оленекско-Бегичевская зона прогибов, 3в — Лено-Таймырская зона пограничных поднятий, 3г — Южно-Лаптевская впадина, 3д — вал Минина, 3е — Омолойская зона прогибов/грабен, 3ж — Северо-Западное поднятие); 4 — Восточно-Лаптевская ступень (4а — Восточно-Лаптевское поднятие, 4б — Бельковский горст, 4в — Столбовской горст, 4г — Северо-Шелонская терраса, 4д — Бельковско-Святоносская система грабенов); 5 — Анисинский прогиб. Д2 — Хромско-Индигирская седловина. Е — НОВОСИБИРСКО-ЧУКОТСКАЯ СКЛАДЧАТО-ОРОГЕННАЯ СИСТЕМА. Ж — НОВОСИБИРСКО-ЧУКОТСКАЯ ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА. З — ВОСТОЧНО-АРКТИЧЕСКАЯ ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА. И — РЕЛИКТОВАЯ СКЛАДЧАТО-ОРОГЕННАЯ СИСТЕМА ЛОМОНОСОВА-ГЕОФИЗИКОВ. К — ТРАНСАРКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШЕЛЬФОВО-СКЛОНОВЫХ ПРОГИБОВ И ВПАДИН (впадина Подводников-Толля). Л — ЕВРАЗИЙСКАЯ ГЛУБОКОВОДНАЯ ВПАДИНА СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА. Л1 — котловина Нансена: 1 — Восточно-Притаймырская впадина. Л2 — грядово-рифтовая система хр. Гаккеля; Л3 — котловина Амундсена

Fig. 1. Comparison of the forecast locations of hydrocarbon accumulations according to the data of modeling of hydrocarbon systems with the structure of the foundation. Legend: Structural elements. A — PECHORA-Barents-North-Kara marginal-continental mobile platform. A1 — Taimyr-Severo-Zemelsky shield; A2 — East-October zone of dislocations. B, YENISEI-KHATANGA Trough. B1, Taimyr fold-orogenic system; B2, Zhuravlevsko-Begichevskaya zone of uplifts (Anabar-Khatanga saddle in the upper levels of the section); B3, Zhdanikhinsky/Zhdanikhsky trough (eastern closure: Ust-Khatanga depression). B — SIBERIAN PLATFORM. B1 — Leno-Anabar trough. D, VERKHOYANO-KOLYMA FOLDED-OROGENIC SYSTEM. G1, Verkhoyansk meganticlinary; G2, Olenek folded zone; G3 — Elgi-Adychansky meganticlinorium (Shelon massif). E — LAPTEVSKOYA-NIZHNEKOLYMA MOBILE PLATFORM. D1, Laptev/Laptev Sea Plate: 1, Little Taimyr step; 2 — Ust-Lena arch-block area (2a — Western Lena dome, 2b — Sagastyr step); 3, West Laptev syneclise (3a, Pronchishchev step, 3b, Olenek-Begichev trough zone, 3c, Lena-Taimyr zone of boundary uplifts, 3d, South Laptev depression, 3e, Minin swell, 3f, Omoloy trough/graben zone, 3g — Northwestern uplift); 4, East Laptev step (4a, East Laptev uplift; 4b, Belkovsky horst; 4c, Stolbovsky horst; 4d, North Shelon terrace; 5 — Anisinsky trough. D2 — Khromsko-Indigirskaya saddle. (E) NOVOSIBIRSK-CHUKOTA FOLDED-OROGENIC SYSTEM. G — NOVOSIBIRSK-CHUKOTA MARGIN-CONTINENTAL MOBILE PLATFORM. H — EAST-ARCTIC MARGIN-CONTINENTAL MOBILE PLATFORM. I — RELICT FOLDED-OROGENIC SYSTEM OF LOMONOSOV-GEOPHYSICS. K — TRANS-ARCTIC SYSTEM OF SHELF-SLOPE DEEP AND DEEPS (Podvodnikov-Toll depression). L — EURASIAN DEEP-WATER DEEP IN THE ARCTIC OCEAN. L1, Nansen Basin: 1, East Taimyr Basin. L2 — ridge-rift system Mt. Gakkel; C3 — Amundsen Basin

Рис. 2. Обобщенная схема результатов работ на основе структурной карты по ОГ LS3 (в кровле олигоцен-миоценового ССК)

Fig. 2. Generalized scheme of the results of the work based on the structural map of the reflecting horizon LS3

(in the roof of the Oligocene-Miocene Seismostratigraphic complex)

а

б

в

Рис. 3. Временной разрез с предполагаемыми объектами УВ-насыщения по результатам атрибутивного анализа по профилю: а) LS0918; б) LS0907 (начало) в) LS0907 (окончание)

Fig. 3. Time section with the proposed objects of UV saturation based on the results of attribute analysis by profile: a) LS0918; b) LS0907 (beginning) c) LS0907 (ending)

Рис. 4. Схематический прогнозно-нефтегазогеологический разрез по линии А21-А2-А31

Fig. 4. Schematic forecast-oil and gas geological section along the line A21-A2-A31

Рис. 5. Результаты полевых работ ГК2019.005, выполненные АО «Росгеология» в 2019 г.

Fig. 5. The results of field work of the state contract 2019.005, performed by JSC "Rosgeologiya" in 2019

О вероятности присутствия УВ преимущественно в ловушках неантиклинального типа говорят результаты атрибутивного анализа по временным разрезам двух сейсмических профилей (рис. 3). Сводные результаты этого анализа указывают главным образом на газонасыщение осадочного разреза, приуроченного к зонам повышенной трещиноватости пород, что, по нашему мнению, является закономерным в связи с высокой нарушенностью разреза. Более или менее устойчивые зоны вероятных УВ-скоплений отмечаются в верхней части разреза, в его придонных отложениях, где они, скорее всего, связаны с развитием газогидратов.

Исходя из полученных результатов выполненных работ первоочередные районы и участки постановки нефтегазопоисковых работ были разделены на две группы, первая из них относится к распределенному фонду недр (участки АО «Роснефть»), вторая соответствует районам нераспределенного фонда недр.

Если абстрагироваться от состояния лицензирования недр моря Лаптевых (владельцем всех лицензий в акватории моря Лаптевых является АО «Роснефть»), то первоочередными районами для постановки ГРР являются участки с наличием крупных антиклинальных объектов (Сергеевское, Борисовское, Николаевское, Анинское, Солнечное, Западно- и Восточно-Лаптевские и другие локальные поднятия), в которых по результатам математических методов прогноза их перспективности (моделирование УВ-систем, статистические методы) прогнозируются скопления УВ (рис. 2). При этом надо понимать, что все прочие положительные геологические предпосылки (наличие элементов УВ, структурный фактор, история развития региона и др.) уже учтены на стадии подготовки данных к прогнозу этими методами.

Некоторое несоответствие положения перспективных объектов с модельным положением мест скопления, как говорилось выше, может определяться сложным геологическим строением выявленных ловушек и контролем залежей, мелкоблоковой структурой локальных поднятий или слабой изученностью этих объектов, основная их масса выявлена по результатам регионального этапа работ.

В нераспределенном фонде недр первоочередными участками для постановки ГРР или лицензирования являются три участка.

Участок 1. Расположен в южной части моря Лаптевых, в придельтовой зоне реки Лена (от береговой линии до границ лицензий АО «Роснефть»).

Участок относится к категории неизученных или слабоизученных отдельными сейсмическими профилями или местами выходящими сюда концами сейсмических профилей, отработанных на соседних участках, в том числе в транзитной зоне Оленекского залива.

В тектоническом отношении он приурочен к зоне сочленения Усть-Ленской сводово-блоковой области в составе Верхояно-Колымской складчатой системы с Центрально (Южно)-Лаптевской впадиной (Лаптевоморская плита) и ее Трофимовским поднятием. В этом районе перспективы поиска УВ могут быть связаны не только с отложениями мел-кайнозоя, но и с верхоянским комплексом перми-карбона (рис. 3б, в).

По данным геологических съемок в структуре Усть-Ленской сводово-блоковой области предположительно развита серия крупных валообразных поднятий, выходящих в придельтовое мелководье и погружающихся под кайнозойский и, возможно, верхнемеловой чехол. Эта региональная структурная ситуация позволяет рассчитывать на выявление в пределах поднятий локальных антиклинальных осложнений потенциальных ловушек УВ. Их заполнение может осуществляться флюидами, которые генерируются:

- верхнеюрско-меловыми отложениями расположенной севернее впадины, синхронными обогащенными органикой отложениями прогиба, развитие которого предполагается в прогибах моря Лаптевых по новым данным [1][8];

- более древними и глубоко залегающими мезозойскими и верхнепалеозойскими отложениями, генерационная активность которых подтверждена битумопроявлением в пермских и юрских отложениях вблизи зон разломов, ограничивающих дельту Лены с юга [2];

- углесодержащими толщами верхнего мела-кайнозоя.

Участок 2. Расположен в Оленекском заливе (рис. 2). В региональном тектоническом плане он расположен на стыке двух платформ: Сибирской (В, рис. 1) и Лаптевско-Нижнеколымской (Д, рис. 1), которые разделяет Верхояно-Колымская складчато-орогенная система (Г, рис. 1). Как следствие, перспективы поиска УВ на этом участке могут быть связаны как с палеозойскими комплексами в составе Сибирской платформы, так и мезозой-кайнозойскими в составе Лаптевоморской плиты. В рамках данного участка расположены две депрессионные зоны — Лено-Анабарский прогиб (В1, рис. 1) с мощностью осадочного чехла до 8 км и Южно-Лаптевская впадина (Д1—3г, рис. 1) с мощностью осадков — 8—12 км.

По данным редкой сети профилей, выполненных в транзитной зоне Оленекского залива, выделен ряд локальных поднятий, мощные толщи предположительно дельтовых отложений пра-Лены, области возможного накопления соленосных толщ и др. На побережье находится крупное Оленекское месторождение битумов и ряд месторождений и нефтегазопроявлений (Южно-Тигянская, Нордвикская, Кожевниковская и другие площади).

Участок 3 (рис. 2). Данный участок условно относится к восточному склону Таймыро-Новоземельского щита (А1, рис. 1). Он расположен в пределах Малотаймырской ступени (Д1-1, рис. 1) и Восточно-Притаймырской впадины (Л1-1, рис. 1). Мощность осадочного комплекса здесь меняется от 4 до 8 км. По всей видимости, основной тип ловушек будет связан с выклиниванием пластов на склоне щита, структурами облекания над блоками фундамента (рис. 6).

Рис. 6. Результаты полевых работ ГК2019.005, выполненные АО «Росгеология» в 2019 г.

Fig. 6. The results of field work of the state contract 2019.005, performed by JSC "Rosgeologiya" in 2019

Решение задач построения седиментационных моделей и прогноза коллекторских свойств в акваториях Восточно-Арктических морей, в том числе моря Лаптевых, является важнейшей составляющей прогнозирования перспектив их нефтегазоносности. Отсутствие скважин глубокого бурения в этих морях, а следовательно, информации о литологическом и стратиграфическом наполнении изучаемого дистанционными методами (сейморазведка, гравиразведка, придонная геохимия и пр.) осадочного чехла не позволяет создавать обоснованные седиментационные, палеографические, сейсмостратиграфические, нефтегазогеологические и другие модели, что приводит к высоким и, возможно, экстремальным геологическим рискам при поиске УВ в этих морях.

Архивная и современная информация о веществе и его характеристиках, собранная на континентальной и островной суше, весьма плохо в условиях Восточно-Арктических морей коррелирует с морской частью.

Решение этой задачи возможно лишь при активизации буровых ГРР.

Учитывая, что основная цель седиментационого моделирования заключается в реконструкции палеообстановок осадконакопления и прогнозе распределения фаций [7], комплекс полученных геолого-геофизических данных по бурению с учетом результатов сейсмостратиграфического, статистического, атрибутивного и прочих анализов волнового поля позволят построить базовые седиментационные модели и спрогнозировать развитие коллекторских толщ на региональном уровне. По мере поступления новой информации базовая модель будет детализироваться с выходом на зональные и локальные модели.

Оптимальный комплекс включает в себя параметрическое бурение и геофизические исследования, преимущественно сейсморазведку.

А. Постановка параметрического бурения с решением, по возможности, поисковых задач с целью изучения вещественного состава отложений осадочного чехла, их характеристик, прежде всего ФЕС, возможной нефтегазоносности разреза.

Предлагаются два варианта бурения:

а) опорное глубокое морское бурение или прибрежное/островное с функциями поискового бурения с отбором керна и геофизическими исследованиями (ГИС); такое бурение, по крайней мере в морской части региона, является финансово-затратным и требующим использования высокотехнологического оборудования;

б) менее затратное — опорное структурно-стратиграфическое (ССБ) мелкое (до 150—250 м) бурение по линиям профилей в областях выхода разновозрастных осадочных комплексов на дно моря или под четвертичные отложения с отбором керна и проведением ГИС-исследований.

Второй тип бурения должен предваряться проведением высокоразрешающей сейсморазведки до глубин 800—1000 метров с целью корректного выбора линий заложения мелких скважин и последующей стратиграфической и литологической привязки через них результатов бурения к большой сейсмике.

Б. Геофизические исследования, прежде всего сейсморазведка (2D, на поисковом этапе 3D). В связи с отсутствием надежных технологий разведки и добычи УВ в районах высокоширотной Арктики, высокими финансовыми затратами и экологическими рисками при разведке и добычи месторождений предлагается сосредоточить ее в прибрежных (транзитных) зонах моря Лаптевых.

Основная цель геофизических исследований — выявление крупных ловушек УВ в мелководных и транзитных зонах, разведка которых возможна наклонным бурением с береговой линии или островов.

Одним из таких районов нераспределенного фонда недр, где вероятно открытие мелководных и транзитных месторождений нефти и газа, значится мелководье, прилегающее с севера, северо-запада и запада к дельте р. Лены (участки 1 и 3).

Основным методом поиска ловушек остается сейсморазведка в транзитных технологиях.

Основные задачи:

Задача № 1. Выявление объектов поискового бурения.

Постановка комплекса геолого-геофизических исследований (сейсморазведка, гравиразведка, магниторазведка) на участках № 1 и 2 нераспределенного фонда недр с целью выявления и оконтуривания ловушек различного типа.

Постановка структурно-стратиграфического бурения в прибрежных зонах участков с целью изучения вещественного состава и возраста отложений, выходящих на дно моря или под четвертичные отложения.

Задача № 2. Подготовка объектов к поисковому бурению.

Практически все объекты, которые можно готовить к поисковому бурению, расположены на лицензионных блоках АО «Роснефть» (рис. 2). Для подготовки их к поисковому бурению рекомендуется детализация их геологического строения сейсмическими методами по технологии 3D c привлечением высокоточной гравиразведки с целью выбора точек заложения поискового бурения, а также оценки их локализованных ресурсов. Первоочередными являются объекты, характеризующиеся большой площадью, признаками УВ-насыщения по результатам моделирования и прогноза разреза и высоким потенциалом на настоящее время.

Обзор состояния изученности и результатов геолого-геофизических исследований позволяет сделать заключение о необходимости развития в акватории, в том числе в границах лицензионного блока АО «Газпром», регулярной сети региональных геолого-геофизических наблюдений и ее последовательного сгущения. Что касается расположения района, в котором эти исследования должны развиваться в первую очередь, то, кроме перечисленных выше, таким районом также следует считать Жоховско-Новосибирский район акватории, соответствующий центральной части Новосибирского прогиба. Этот район, с одной стороны, характеризуется наиболее мощным и, вероятно, наиболее полным стратиграфическим разрезом, а с другой, учитывая развитие по периферии бассейна и во внутренней структуре зон градиентов мощностей, может содержать значительное количество разнотипных, в том числе крупных потенциальных ловушек углеводородов.

По результатам выполненных исследований [3–6][9–11][13] могут быть сформулированы следующие рекомендации по дальнейшему развитию ГРР на лицензионном участке.

- Выполнение региональных сейсмических исследований в рамках лицензионного участка в районах полного отсутствия сейсмических исследований или их недостаточной плотности с целью уточнения структурной и нефтегазогеологической модели, составленной в данном отчете. Их проведение желательно с выходом за пределы участка до полного сопряжения с ограничивающими тектоническими элементами.

- С целью изучения вещественного состава рекомендуется постановка бурения структурно-стратиграфических скважин с предварительным выполнением определенного объема высокоразрешающей сейсморазведки (глубинностью до 1000 м) для выявления участков возможного выхода (выклинивания) под дно моря или под маломощные четвертичные отложения кайнозойских, мезозойских, возможно, палеозойских отложений с целью оконтуривания этих зон и дальнейшей постановки структурного бурения с глубиной скважин 200—500 м по линиям профилей, пересекающих их, с отбором керна (по возможности по всему стволу скважины) и последующим его лабораторным анализом.

- Определение литологии и нефтегазогеологических свойств, возраста отложений для обоснования стратификации отражений на сейсмических разрезах.

- Кроме того, следует выполнить отбор образцов из триасовых и более древних отложений (девон, карбон) в западной части о-ва Врангеля, их лабораторное изучение с целью определения их коллекторских и генерационных свойств для дальнейшего использования при выполнении бассейнового моделирования.

- Уточнить по новым геолого-геофизическим данным и результатам моделирования региональную и поисковую модели лицензионного участка и разведочные модели на перспективные объекты, уточнить оценки их УВ потенциала.

Очередность проведения поисковых сейсмических исследований определяется исходя из геологических предпосылок, размеров выявленных объектов, прослеживаемости структуры по разрезу и предварительной оценки их прогнозных ресурсов.

В плане проведения поисково-оценочных ГРР необходимо в неизученных или слабоизученных районах (прежде всего Северо-Чукотский прогиб) завершить стадию выявления объектов поискового бурения.

В районах, в которых уже выявлены перспективные объекты (район Врангелевского поднятия), рекомендуется проведение ГРР поискового характера с целью подготовки объектов к поисковому бурению и оценки их локализованных перспективных ресурсов УВ.

Изучаемая территория Восточной Арктики в большей части залицензирована (рис. 7). Лицензии принадлежат в основном Роснефти, Газпромнефти, а также Росгеологии. Часть нераспределенного фонда включает малоперспективные области в пределах распространения незначительной мощности осадочного чехла в Восточно-Сибирском море.

Рис. 7. Схема расположения перспективных участков Восточной Арктики

Fig. 7. Layout of promising areas of the Eastern Arctic

На основании выполненного нефтегазогеологического исследования в пределах области исследования выделены два участка, рекомендованные для лицензирования: Южно-Лаптевский и Де-Лонга (рис. 7).

Первоочередным является Южно-Лаптевский перспективный участок, который располагается в южной-юго-восточной части моря Лаптевых. Площадь участка составляет 226 600 кв. км. С севера он ограничен лицензионными площадями Роснефти, с юга — береговой линией. Южная часть участка попадает в транзитную зону и находится за пределами области исследования по данному проекту. В соответствии с проведенным нефтегазогеологическим районированием Южно-Лаптевский перспективный участок принадлежит Лаптевоморской СНГО и включает перспективные земли III и IV категории.

В пределах участка прогнозируется три этажа нефтегазоносности: апт-верхнемеловой, палеоцен-эоценовый и олигоцен-миоценовый.

Суммарные начальные прогнозные геологические ресурсы по данным выполненного моделирования могут составить от 7 до 13 млрд т УТ в зависимости от типа керогена (табл. 1). Кроме этого, судя по общей геологической картине и результатам проведенного моделирования, дополнительный ресурсный потенциал может обеспечить не изученная пока южная часть участка, расположенная в транзитной зоне.

Таблица 1. Перспективы нефтегазоносности Южно-Лаптевоморского перспективного участка

Table 1. Prospects for the oil and gas potential of the Yuzhno-Laptevomorsky promising area

Перспективный комплекс | Начальные прогнозные геологические ресурсы, млн т УТ (III тип) | Газ/нефть, % | Начальные прогнозные геологические ресурсы, млн т УТ (II тип) | Газ/нефть, % |

Неогеновый | 4125,27 | 22/78 | 8408,04 | 4/96 |

Палеогеновый | 2459,47 | 43/57 | 3561,29 | 27/73 |

Меловой | 712,92 | 75/25 | 1046,66 | 46/54 |

Итого: | 7297,66 | 13 015,99 |

Результаты моделирования показывают, что наиболее продуктивен неогеновый комплекс, наименее — меловой (табл. 1).

В неогеновой части разреза прогнозируются преимущественно жидкие УВ независимо от типа керогена. Доля газообразных УВ в меловом и палеогеновом комплексах может варьировать от трети до двух третей от общего количества.

Глубина залегания неогеновых отложений в пределах участка составляет 1÷3 км, залежи прогнозируются на глубинах 1÷2 км. Скопления УВ в палеогеновой части осадочного чехла ожидаются на глубинах около 5 км, при общей глубине залегания отложений от 6÷7 до 1÷2 км. На глубинах 7÷8 км прогнозируются скопления углеводородов мелового перспективного комплекса.

В качестве объекта второй очереди рекомендован перспективный участок Де-Лонга (рис. 7), расположенный преимущественно в пределах Восточно-Сибирского моря. С юга участок ограничен лицензионными площадями, принадлежащими нефтяным компаниям «Роснефть» и «Газпромнефть», с севера — бровкой шельфа. Его площадь составляет 286 600 кв. км.

Большая часть перспективного участка располагается вне области исследования настоящего проекта, поэтому полноценно охарактеризовать его перспективы пока не представляется возможным. Тем не менее, судя по полученным данным, рассматриваемая территория представляет интерес с точки зрения поисков углеводородного сырья по следующим основаниям:

- юго-восточная часть участка включает области аккумуляции Новосибирской аптской, Лаптевоморской палеоцен-эоценовой, Восточно-Сибирской аптской и палеоцен-эоценовой ГАУС и относится к перспективным землям IV категории;

- Восточно-Сибирский и Лаптевоморский бассейны и соответственно указанные ГАУС не замкнуты на севере, а ограничены областью моделирования, что обусловлено отсутствием кондиционных сейсмических данных для структурных построений;

- исходя из прогнозируемых глубин залегания олигоцен-миоценовых отложений, эта часть разреза может обеспечить существенный углеводородный потенциал.

Заключение

С целью уточнения ресурсного потенциала Южно-Лаптевоморского перспективного участка рекомендуется поэтапное его доизучение.

- Переобработка имеющихся двухмерных сейсморазведочных данных.

- Переинтерпретация материалов сейсморазведки с применением современных методов полнообъемной интерпретации и последующее масштабируемое детализированное моделирование бассейна и ГАУС.

- Обоснование и проектирование дополнительных сейсморазведочных работ 2D в транзитной зоне.

- Обработка, интерпретация новых геофизических данных и актуализация геологической модели. Уточнение ресурсного потенциала участка. Разработка программы ГРР.

- Проектирование сейсморазведочных работ 3D в пределах выявленных перспективных объектов.

Исходя из изложенного, в задачи исследования участка Де-Лонга входит следующее.

- Проведение сейсморазведочных работ 2D регионального уровня с целью определения границ осадочных бассейнов.

- Проведение обработки и интерпретации материалов сейсморазведки с применением современных методов полнообъемной интерпретации и последующее моделирование бассейна и ГАУС, включая олигоцен-миоценовую часть осадочного чехла.

- Оценка перспектив участка на основании результатов моделирования и принятие решение о целесообоазности и направлениях его дальнейшего доизучения.

Список литературы

1. Захаров В.А., Рогов М.А. Стратиграфические и палеогеографические предпосылки поисков нефти и газа в верхнеюрских-нижнемеловых осадочных толщах морского генезиса обрамления моря Лаптевых. Арктика: экология и экономика, 4 (16), с. 38—47.

2. Каширцев В.А., Конторович А.Э., Иванов В.Л., Сафронов А.Ф. Месторождения природных битумов на северо-востоке Сибирской платформы. Геология и геофизика, 2010, Т. 51, № 1, с. 93—105.

3. Керимов В.Ю., Лавренова Е.А., Мустаев Р.Н., Щербина Ю.В., Мамедов Р.А. Условия формирования и генерационный потенциал углеводородных систем Восточной Арктики // Недропользование XXI век. 2020. № 4 (87). С. 28—37.

4. Керимов В.Ю., Лавренова Е.А., Щербина Ю.В., Мамедов Р.А. Структурно-тектоническая модель фундамента и осадочного чехла ВосточноАрктических акваторий. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2020;1(1):19—29. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-1-19-29

5. Керимов В.Ю., Щербина Ю.В., Иванов А.А. Условия формирования и эволюция нефтегазоматеринских толщ Лаптевской нефтегазоносной провинции. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2020;(3):46—59. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-3-46-59

6. Лавренова Е.А., Щербина Ю.В., Мамедов Р.А. Моделирование углеводородных систем и количественная оценка углеводородного потенциала восточно-арктических морей. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2020;63(4):23—38. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-4-23-38

7. Староверов В.Н. К методике построения седиментационных моделей. Недра Поволжья и Прикаспия, 2016, № 88. С. 45—57.

8. Шурыгин Б.Н., Дзюба О.С. Границы юры и мела на севере Сибири и бореально-тетическая корреляция приграничных толщ. Геология и геофизика, 2015, 56 (4), с. 830—844.

9. Kerimov V.Yu., Shcherbina Yu.V., Mamedov R.A. Generation and Accumulation Hydrocarbon Systems in the Eastern Arctic Waters IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencethis link is disabled. 2021. No 666 (5).

10. Vagif Kerimov, Elena Lavrenova, Yulia Scherbina, Rustam Mamedov. Results of modeling the hydrocarbon systems of the Eastern Arctic. Mediterranean Geosciences Union Annual Meeting (MedGU-21) Paper number 240.

11. Lavrenova E.A., Kerimov V.Yu., Mamedov R.A., Shcherbina Yu.V. East Arctic Offshore Petroleum Systems Analysis Geomodel 2021 — 23th Scientific Practical Conference on Oil and Gas Geological Exploration and Development. Volume 2021, p. 1—5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202157011

12. Otis R., Schneiderman N. A Process for Evaluating Exploration Process. AAPG Bulletin. 1997. No 81(7). P. 1087—1109

13. Shcherbina Yu.V. Sources, Conditions of Generation and Accumulation of Hydrocarbons in Sedimentary Basins of The Laptev Sea Based on The Results of Basin Modeling. Tyumen Mar 2021, Vol. 2021. P. 1—5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202150037

Об авторах

Ю. В. ЩербинаРоссия

Щербина Юлия Витальевна — ведущий специалист управления фундаментальных и прикладных научных исследований

SPIN-код: 3225-9373

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (915) 024-93-03

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

В. Ю. Керимов

Россия

Керимов Вагиф Юнусович — доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой геологии и разведки месторождений углеводородов

SPIN-код: 9696-1364

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (495) 461-37-77, доб. 21-12

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Н. А. Касьянова

Россия

Касьянова Наталья Александровна — доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующая кафедрой поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

SPIN-код: 1528-5332

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (495) 255-15-10, доб. 21-20

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

В. К. Абдуллаева

Азербайджан

Абдуллаева Валида Кафар кызы — ассистент кафедры «Нефтегазовая геология»

16/21, Азадлыг ул., г. Баку AZ1010

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Щербина Ю.В., Керимов В.Ю., Касьянова Н.А., Абдуллаева В.К. Основные направления геолого-разведочных работ на нефть и газ в акватории моря Лаптевых. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2020;63(6):20-34. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-6-20-34

For citation:

Shcherbina Yu.V., Kerimov V.Yu., Kas’yanova N.A., Abdullayeva V.К. Prospects of hydrocarbon exploration in the Laptev sea basin. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2020;63(6):20-34. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-6-20-34