ТЕХНИКА ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

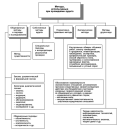

Введение. Для выбора рациональных схем технологии гидравлического транспортирования горной массы необходима оптимизация ее основных параметров. Большое число факторов, определяющих эффективность гидротранспорта, затрудняет полную формализацию взаимосвязей основных процессов транспортирования между собой и другими производственными процессами горно-обогатительного производства.

Цель. Выявить специфические особенности основных процессов гидротранспортной технологии, установить факторы, параметры, определяющие их оптимальную работу, и предложить инструмент оптимизации как отдельных звеньев, так и всей цепочки гидравлического транспортирования горной массы.

Материалы и методы. Применительно к поставленной задаче оптимизации параметров процесса гидротранспортирования минерального сырья материальной основой ее решения являются интегральные характеристики напорного движения рудных и породных гидросмесей, полученные авторами и другими исследователями эмпирическим или теоретическим путем на различных объектах горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий.

Результаты. Выяснено, что основным фактором (помимо множества других, менее значимых), определяющим эффективность гидротранспорта, является крупность транспортируемого куска (руды, породы, угля). При этом характер изменения финансовых затрат и результатов оценки эффективности гидротранспортной технологии всегда будет относиться к конкретному месторождению, принятой технологической схеме, используемому оборудованию.

Заключение. Задача оптимизации параметров гидротранспортной технологии может быть решена с применением технологии цифровых двойников, позволяющей решать вопросы управления сложными технологическими процессами, при этом оперативно вносить коррективы в режимы и параметры рабочих процессов как на отдельных производственных линиях, так и на предприятии в целом.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Введение. Несмотря на длительную историю эксплуатации и изучения региона, остаются неясными ранги золоторудных образований на уровне районов и полей. Важным вопросом является оценка остаточных ресурсов коренных месторождений золота провинции.

Цель. Выделение рудных районов кольцеобразной и линейной формы, приуроченных к соответствующим по конфигурации зеленокаменным поясам в пределах золоторудной провинции кратона Зимбабве.

Материалы и методы. Главным методом при анализе рудных месторождений золота был рудно-формационный анализ. Для анализа остаточных ресурсов золота в районах Зимбабве применено правило Ципфа — Лотке — Брэдфорда по соотношению в определенном рудном районе выдающегося редчайшего события в виде крупного месторождения, весьма редких событий — средних по запасам месторождений и достаточно редких — мелких рудных объектов.

Результаты. Предложена гипотеза образования кольцеобразных поясов как рудоносных вулкано-тектонических структур центрального типа. В пределах золоторудной провинции кратона Зимбабве впервые выделены рудные районы кольцеобразной и линейной формы, приуроченные к соответствующим по конфигурации зеленокаменным поясам. Показано, что локализация месторождений в рудных районах обусловлена сочетанием следующих критериев: древних разломов, дуговых фрагментов зеленокаменных поясов и развитием посттектонического многофазного гранитоидного магматизма. Проведено ранжирование месторождений в рудных районах Дарвин, Шамва, Мидленс, Булавайо, Гванда, Буша Мвези — Форт Виктория, Шаше — Ози-Уматли и Синойя. Выделены пять золоторудных районов, соответствующих вулкано-плутоническим кольцевым структурам, и три линейных района. Наибольшая продуктивность прогнозируется в кольцевых районах Мидлендс, Булавайо и Шамва. Дана оценка остаточных ресурсов золота каждого из выделенных районов. Установлена целесообразность детализации важных прогнозных критериев: позднеархейских линейных и дуговых разломов и посттектонических гранитоидов с разработкой дополнительных критериев для дальнейшего металлогенического районирования и локализации перспективных площадей.

Заключение. Представленные данные служат основанием положительной оценки перспектив поисков промышленно важных коренных месторождений золота в Зимбабве и проведения их прогноза в выделенных золоторудных районах.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Введение. Геодинамический процесс представляет угрозу для инфраструктуры страны. Однако его понимание позволит снизить влияние на экономику и устойчивость структур и безопасность населения.

Цель исследований: составление схематической карты распространения основных геологических процессов в Гвинейской Республике для выявление наиболее благоприятных регионов освоения с минимизацией последствий эндо- и экзогенных геологических процессов.

Материалы и методы. Сбор, анализ и обобщение общегеологических, географических и фондовых материалов и личные исследования авторов.

Результаты. Создана специальная инженерно-геологическая карта геологических процессов территории Гвинеи М 1:7 500 000, содержащая информацию о пространственном распространении инженерно-геологических процессов, идентифицированы и классифицированы семь процессов, создающих риск инфраструктуре Гвинейской Республики. Рассмотрены причины, условия и скорости развития процессов.

Заключение. Специальная инженерно-геологическая карта предназначена для использования при макроэкономическом планировании экономического развития территории.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Введение. Индикаторные исследования скважин были предложены для детализации геологической модели пласта в прошлом веке. Исследования заключаются в закачке слабоадсорбируемых трассеров — меток в нагнетательную скважину и отборе и анализе проб в ближайших добывающих скважинах. Ожидалось, что результаты исследований уточнят связь скважин и гидропроводность межскважинного пространства. Однако применение этих исследований показало, что трассер прорывается в добывающие скважины намного быстрее, чем прогнозировалось исходя из оценок фильтрационно-емкостных свойств пласта.

Цель. Разработка новой методики интерпретации индикаторных исследований скважин.

Материалы и методы. Проведено математическое моделирование процесса движения трассера по трещине автоГРП с учетом массообмена с пластом. Апробация предложенного алгоритма интерпретации результатов индикаторных исследований проведена на примере месторождения, расположенного в Западной Сибири. Продуктивный интервал находится в юрском интервале разреза васюганской свиты. В качестве трассера использовался водный раствор тиокарбамида с концентрацией 9%. Закачка проводилась через нагнетательную скважину XX74 в течение 3 ч. Масса закачанного трассера составила 1 т. Замеры в 6 реагирующих добывающих скважинах XX72, XX73, XX75, XX76, XX77, XX78 проводились в течение 75 дней. За этот период было отобрано 516 проб. Интерпретация результатов индикаторных исследований проведена по всем скважинам по разработанной методике.

Результаты. Получено численно-аналитическое решение задачи о движении оторочки трассера по трещине с учетом массообмена жидкостями с пластом и диссипации оторочки трассера. На основе этого решения была разработана новая методика интерпретации индикаторных исследований, которая позволяет определить большее число параметров техногенных трещин. Заключение. Обсуждаются примеры применения новой методики для определения параметров техногенных трещин. Показано наличие нескольких трещин, соединяющих нагнетательную и добывающие скважины. Установлено, что процесс образования таких трещин в пласте все еще продолжается.

Введение. Сложное тектоническое строение шельфа Охотского моря, высокая геодинамическая активность и присутствие ловушек неантиклинального типа в продуктивных комплексах обусловливают необходимость использования специальных технологий для изучения вторичных фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов. Прогноз расположения и направленности открытых трещин осложняется их небольшими размерами. Они настолько малы, что находятся за пределами возможности обнаружения многих обычно используемых инструментов, таких как каротажные или сейсмические. Обнаружение трещиноватости сейсмическими методами невозможно в принципе, но некоторые каротажные инструменты с высокой разрешающей способностью при благоприятных обстоятельствах могут обнаруживать трещины. Если ни каротаж, ни сейсморазведка не могут обнаружить трещин, в качестве последнего средства часто обращаются к геомеханическому моделированию. Геомеханическое моделирование позволяет прогнозировать эффективную пористость и проницаемость в межскважинном пространстве.

Цель. Оценка геомеханических свойств коллекторов Присахалинского шельфа, показателей вторичной проницаемости.

Материалы и методы. Методика использования геомеханического моделирования для оценки ФЕС коллекторов Присахалинского шельфа была реализована с помощью программного комплекса ROXAR.

Результаты. Выявлено современное сдвиговое поле напряжений. Проведен расчет прогнозной проницаемости для каждого стратиграфического горизонта. Показана фильтрационная особенность локальных структур.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ

Введение. Проведен анализ параметров данных геофизических исследований скважин (ГИС), которые были применены в пределах месторождения Джихар (блок Хаян, Пальмиридский складчатый пояс) для установления границ коллектора формации «Куррачайн-Доломит». В связи со сложной обстановкой в Сирии исследования данной территории проводятся в крайне ограниченном количестве.

Цель. Провести комплексную обработку данных ГИС, в том числе с применением корреляционной матрицы, для оценки возможности использования полученных данных в качестве экспресс-метода для интерпретации данных ГИС и установления границ формации «Куррачайн-Доломит» в пределах блока Хаян и прилегающих территорий.

Материалы и методы. Скважинные данные для проведения эмпирических исследований предоставлены Сирийской нефтяной компанией. В работе получены корреляционные матрицы между каротажными данными: CAL, AC, GR, RD, RS, RHOB, PE, что позволило установить хорошую корреляционную связь между их числовыми значениями и результатами лабораторных исследований керна, проведенных для установления литологических характеристик и фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов на территории северо-западной части блока Хаян.

Результаты. Обработанные материалы позволили подобрать наиболее эффективный комплекс ГИС для выделения границ и зон выклинивания отложений формации «Куррачайн-Доломит», рассматриваемой как мегарезервуар, и выделять первоочередные объекты разработки, аналогичные по геологическому строению и коллекторским свойствам.

Заключение. Предложенный метод обработки промыслово-геофизических материалов (построение корреляционных матриц и статистическая обработка геолого-промысловых данных) может быть использован при подборе оптимального комплекса ГИС для выделения границ распространения и количественной оценки ФЕС коллектора формации «Куррачайн-Доломит» (мегарезервуар блока Хаян), а также для повышения эффективности разработки месторождения Джихар.

ЭКОНОМИКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Введение. Минерально-сырьевая база является стратегической составляющей экономической безопасности России и критически важным инструментом укрепления позиций страны на международной арене. В то же время экономические потрясения и геополитическая напряженность негативным образом отражаются на качестве оценки результатов аудита в нефтегазовой и добывающих отраслях РФ, влияющих на инвестиционную привлекательность геолого-разведочных проектов, которые очень важны для непрерывного воспроизводства минеральносырьевой базы страны.

Цель. Рассмотрение возможностей аудита месторождений полезных ископаемых для приращения национальных богатств России. Задачи: 1) анализ структуры и состояния методов проведения аудита в добывающих отраслях в РФ; 2) изучение перспектив и возможностей применения международного опыта в аудировании добывающих отраслей в России; 3) применение новых инструментов и подходов для оптимизации проведения аудита в отечественной практике.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования авторами использовались работы отечественных и зарубежных ученых, а также отчеты и публикации Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по недропользованию, аналитические материалы и руководства по аудиту CAAF, INTOSAI, AFROSAI-E McKinsey. Для достижения поставленной цели был использован комплекс общенаучных и специальных методов познания, в частности: методы прогнозирования для оценки состояния и перспектив финансирования геологоразведки в РФ; методы сравнительного анализа и синтеза, индукции и дедукции для изучения международного опыта проведения аудита в добывающей отрасли. Результаты. В процессе исследования сформулированы предложения, касающиеся расширения возможностей привлечения дополнительных финансовых ресурсов на различных стадиях геологического исследования недр благодаря созданию целевых фондов прямых инвестиций. Также уделено внимание таким методам, как стриминг и приобретение фиксированного процента прибыли от добычи в обмен на авансовый платеж, которые могут быть применены на более поздних этапах геолого-разведочных работ.

Заключение. Для привлечения инвестиционных ресурсов для геологического изучения недр на различных стадиях в отечественной практике целесообразным является применение новых инструментов и подходов, а также использование передового опыта из мировой практики. Это в совокупности позволит привлечь альтернативные бюджетным ресурсам источники, диверсифицировать методы финансового обеспечения, а также повысить уровень инвестиционной привлекательности геологической отрасли.

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Введение. В работе представлен анализ становления и развития нефтяной промышленности (НП) Кубанской и Терской (Грозненской) областей Северного Кавказа за период XIX—XXI вв.; наибольшее внимание уделено Грозненской нефтяной промышленности в связи с ее 130-летием в этом году. Предложена периодизация становления и развития нефтяной промышленности Северного Кавказа, выполненная с учетом государственного строя и роли государственного управления нефтяной промышленностью на разных этапах истории развития страны (царская Россия, СССР, Российская Федерация) как основополагающего фактора, который определяет курс и темпы развития любой промышленности в стране. В становлении и развитии НП Северного Кавказа выделено 3 этапа: 1-й этап — царская Россия, рассматриваемый период XIX — начало ХХ в.; 2-й этап — СССР; 3-й этап — Российская Федерация. В хронологическом порядке освещены наиболее значимые исторические события и события в истории развития техники и технологий кубанской и грозненской нефтяной промышленности. Показана роль государственного управления в развитии нефтяной промышленности в тяжелые для страны годы (революционные и военные годы, экономический кризис, разруха). Показан неоценимый вклад грозненских талантливых инженеров и техников, ученых, тружеников нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в развитие отечественной и мировой нефтяной отрасли.

Цель. Периодизация истории становления и развития нефтяной промышленности Северного Кавказа с учетом анализа истории государственного управления нефтяной промышленностью.

Материалы и методы. Методом комплексного анализа исследован большой объем материалов по истории страны, по истории развития нефтяной промышленности Северного Кавказа.

Результаты. Предложена периодизация становления и развития нефтяной промышленности Северного Кавказа с учетом государственного строя и роли государственного управления в развитии нефтяной промышленности на разных исторических этапах страны. Заключение. В становлении и развитии нефтяной промышленности Северного Кавказа главную роль играли два фактора: технико-технологический прогресс и государственное управление, из них второй фактор является основополагающим в развитии нефтяной отрасли в Советском Союзе и Российской Федерации.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В рецензии рассмотрена проблематика исторических очерков А.А. Матвейчука о выдающихся геологах-нефтяниках России. Через призму их жизни и деятельности автор показывает первые шаги в становлении отечественной нефтяной геологии. Рассмотрен вклад Г.П. Гельмерсена, Г.В. Абиха, К.И. Богдановича, их соратников и единомышленников в геологическое исследование различных районов страны, в создание новых организационных структур и научных школ. Показано, что активность пионеров нефтяной геологии в значительной мере определила поворот к нефти в перечне приоритетов государства, а это обеспечило успехи в индустриализации страны в конце ХIХ — начале ХХ вв. Исследованы особенности тех исторических событий, свидетелями и участниками которых стали геологи. Персонализированный подход к изучению начального этапа истории нефтяной геологии позволил создать живую, достаточно полную и объективную картину ранней истории отрасли.

ISSN 2618-8708 (Online)