Перейти к:

Специальная инженерно-геологическая карта распространения эндо- и экзогенных геологических процессов Гвинейской Республики

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-6-26-40

Аннотация

Введение. Геодинамический процесс представляет угрозу для инфраструктуры страны. Однако его понимание позволит снизить влияние на экономику и устойчивость структур и безопасность населения.

Цель исследований: составление схематической карты распространения основных геологических процессов в Гвинейской Республике для выявление наиболее благоприятных регионов освоения с минимизацией последствий эндо- и экзогенных геологических процессов.

Материалы и методы. Сбор, анализ и обобщение общегеологических, географических и фондовых материалов и личные исследования авторов.

Результаты. Создана специальная инженерно-геологическая карта геологических процессов территории Гвинеи М 1:7 500 000, содержащая информацию о пространственном распространении инженерно-геологических процессов, идентифицированы и классифицированы семь процессов, создающих риск инфраструктуре Гвинейской Республики. Рассмотрены причины, условия и скорости развития процессов.

Заключение. Специальная инженерно-геологическая карта предназначена для использования при макроэкономическом планировании экономического развития территории.

Ключевые слова

Для цитирования:

Камара А.С., Невечеря В.В., Ярг Л.А. Специальная инженерно-геологическая карта распространения эндо- и экзогенных геологических процессов Гвинейской Республики. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(6):26-40. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-6-26-40

For citation:

Camara A.S., Nevecheria V.V., Yarg L.A. Special-purpose geotechnical map on distribution of endo- and exogenous geological processes of the Republic of Guinea. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(6):26-40. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-6-26-40

Развитие и широкий спектр экономической деятельности в Гвинейской Республике привели в последние годы к интенсификации проектов строительства базовой социальной инфраструктуры, гидроэлектростанций, железных дорог, автомагистралей, туннелей, отелей, заводов и т.д., что приводит к формированию региональной природно-техногенной системы [2], оказывающей сильное воздействие на геологическую среду [19][20]. Геодинамический процесс представляет угрозу для инфраструктуры страны.

Однако для обеспечения устойчивого функционирования этих сооружений и безопасности местного населения привлекаются инженерно-геологические исследования, которые базируются на системном подходе, учитывающем взаимодействие сооружения с геологической средой, зональными и техногенными факторами [6][8]. Одной из задач региональной инженерной геологии является совершенствование методов инженерно-геологических исследований и разработка положений по региональному технико-геологическому прогнозированию [9], а также выбор мероприятий по технической защите зданий и сооружений от опасных геологических процессов [25].

Чтобы изучить закономерности их проявления и развития, понять их механизм и прежде всего подвергнуть их углубленному изучению [18], целью данного исследования будет составление схематической карты распространения основных геологических процессов в Гвинейской Республике, чтобы выявить наиболее благоприятные для освоения (размещения) области с минимизацией последствий эндо- и экзогенных геологических процессов.

Материалы и методы

Данное исследование основано на анализе фондовой литературы, в которой первоначально были выявлены и описаны геологические процессы на территории Гвинеи. Затем с использованием геологической информационной системы (ГИС) была составлена карта проявления инженерно-геологических процессов путем компиляции данных о компонентах инженерно-геологических условий.

Природные условия Гвинеи

Гвинейская Республика, расположенная в за-падной части Африканского континента, является прибрежной страной с атлантическим побережьем протяженностью 300 км.

Климат Гвинеи тропический влажный, со среднегодовой температурой 31 °С, количеством атмосферных осадков около 1500 мм (во внутренних районах), более 4000 мм (на побережье).

Более половины территории страны занимают невысокие горы и плато. Атлантическое побережье сильно изрезано эстуариями рек и занято аллювиально-морской низменностью шириной 30—50 км.

Гидрографическая система включает 1161 реку, которые орошают и все соседние страны, превращая Гвинею в «водонапорную башню» субрегиона.

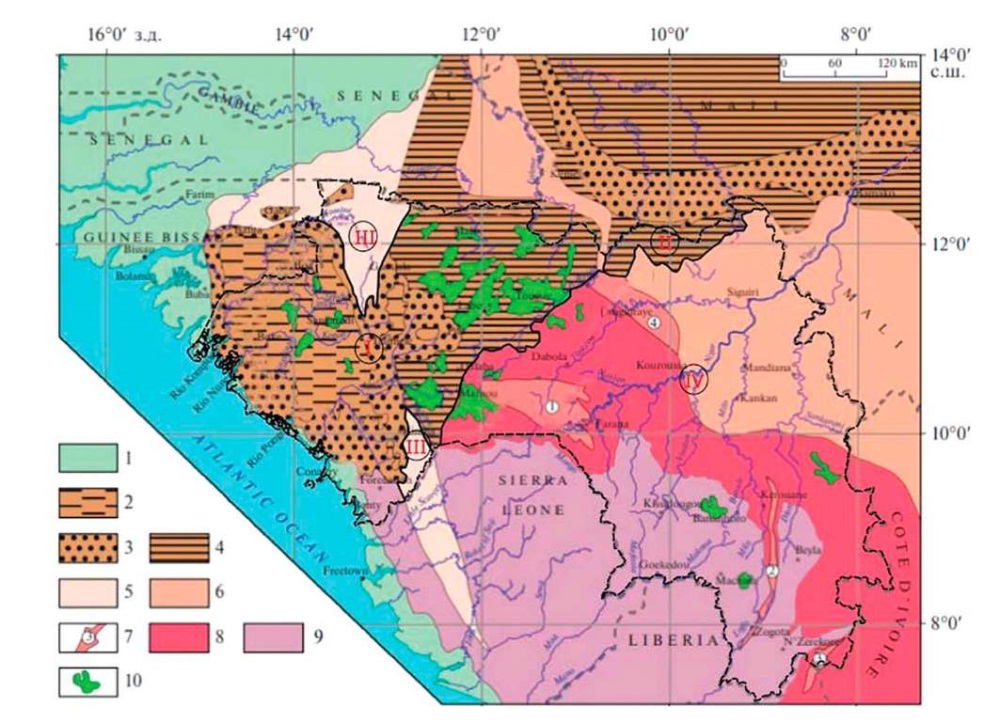

Африканская платформа занимает территорию почти всей Африки. В пределах Гвинеи выделяют четыре основные структуры (рис. 1): I — Западно-Гвинейская синеклиза, расположенная на западе страны, сложена пологими породами ордовикского, силурийского и девонского периодов (песчаники, алевролиты, аргиллиты); II — синеклизы Тауденни (южный борт) на северо-востоке страны образованы пологозалегающими протерозойскими карбонатно-терригенными толщами; III — прогиб Рокел в центральной части страны выполнен протерозойскими смятыми в складки карбонатно-терригенными осадками и эффузивами; IV — Леоно-Либерийский щит является основной структурой, сложен породами архея (гнейсы, граниты, гранулиты, кварциты, железистые кварциты, метаморфизованные ультраосновные породы) и нижнего протерозоя, с крупными рифтовыми зонами Монго, Симанду, Нимба, Ниандан Банье.

Рис. 1. Схематическая тектоническая карта Гвинейской Республики [5]:

1 — мезозойско-кайнозойская периокеаническая Сенегало-Гвинейская впадина;

2—4 — синклинали Бове: отложения платформенного чехла:

2 — алевро-аргиллиты, аргиллиты, мелкозернистые песчаники девона и силура;

3 — грубые кварцевые пески, гравелиты и конгломераты ордовика, инфракембрия и венда;

4 — алевро-аргиллиты и песчаники кембрия, венда и рифея;

5 — осадочные, вулканогенно-осадочные и магматические образования панафриканского этапа тектоно-магматической активизации;

6 — осадочные и вулканогенные образования раннепротерозойской биримской серии и гранитоиды эбурнейской фазы активизации;

7 — рифты (цифры в кружочках): 1 — Монго, 2 — Симанду, 3 — Нимба: интенсивно дислоцированные и метаморфизованные раннепротерозойские терригенные отложения с пластообразными телами, метагаббро, метапироксенитов и итабиритов раннего этапа; рифтогенный прогиб Ниандан Банье — 4: сложнодислоцированные и метаморфизованные вулканогенно-терригенные отложения Бирримской серии с субвулканическими телами основного и кислого состава позднего этапа;

8 — граниты, гранито-гнейсы и мигматиты архейского и раннепротерозойского возраста;

9 — архейские и раннепротерозойские гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты, гранулиты, чарнокиты с телами магнетитовых кварцитов;

10 — силлы долеритов и габбро-долеритов мезозойской трапповой формации

Fig. 1. Schematic tectonic map of the Republic of Guinea [5]:

1 — Mesozoic-Cenozoic perioceanic Senegal-Guinea depression;

2—4 — Beauvais synclines: platform cover deposits:

2 — siltstone-mudstone, mudstone, fine-grained Devonian and Silurian sandstones;

3 — coarse quartz sands, gravelites and conglomerates of the Ordovician, Infracambrian and Vendian;

4 — siltstone-mudstones and sandstones of the Cambrian, Vendian and Riphean;

5 — sedimentary, volcanogenic-sedimentary and magmatic formations of the Pan-African stage of tectonic-magmatic activation;

6 — sedimentary and volcanogenic formations of the Early Proterozoic Birim series and granitoids of the Eburneian phase of activation;

7 — rifts (numbers in circles): 1 — Mongo, 2 — Simandu, 3 — Nimba: intensively dislocated and metamorphosed Early Proterozoic terrigenous deposits with tabular bodies, metagabbro, metapyroxenites and itabirites of the early stage; Niandan Banier 4 rifting trough: complex dislocated and metamorphosed volcanogenic-terrigenous deposits of the Birrim series with subvolcanic bodies of basic and acidic composition of the late stage;

8 — granites, granite-gneisses and migmatites of Archean and Early Proterozoic age;

9 — Archean and Early Proterozoic gneisses, crystalline schists, amphibolites, granulites, charnockites with bodies of magnetite quartzites;

10 — sills of dolerites and gabbro-dolerites of the Mesozoic trap formation

В кайнозойский период сформировались определившие современный облик рельефа Гвинеи [4] основные морфоструктуры:

- Приморская равнина, простирающаяся вдоль изрезанного берега Атлантического океана на высотах от 0 до 120 м;

- плато Фута Джалон-Мандинго — многоярусное, разновысотное (от 150—200 до 1500 м), разновозрастное, с поверхностями выравнивания, расчлененными многочисленными долинами рек на массивы столовых гор и отдельные останцы с плоскими и пологоступенчатыми вершинами;

- Гвинейская возвышенность — среднегорные (800—1200 м) области, расчлененные на бассейны рек, над которыми господствуют отдельные массивы и хребты Симанду и Нимба с максимальными отметками 1656—1752 м. На хребтах и массивах участками сохранились фрагменты пологоволнистых выровненных поверхностей;

- внутренняя эрозионно-денудационная равнина с абсолютными отметками 380—490 м, расположенная между морфоструктурами Фута Джалон-Мандинго и Гвинейской возвышенностью.

Из покровных образований во всех областях широко развиты латеритные коры выветривания. Четвертичные образования склонов представлены маломощным прерывистым чехлом современного делювия, пролювия и коллювия, образуя шлейфы и крупные конусы выноса. Более широко развиты аллювиальные, делювиально-аллювиальные и пролювиально-аллювиальные отложения долин и морских террас.

Латеритные коры выветривания

Коры выветривания широко развиты в Гвинейской Республике и являются важным аспектом изучения инженерной геологии. Кроме того, коры выветривания во многом определяют гипергенную металлогению разных регионов.

Развитие процесса выветривания определяется совокупностью региональных, зональных и факторов [10], влияющих на механизм процесса, его интенсивность, скорость и степень развития [11].

Особенность формирования латеритной коры выветривания заключается в том, что она образуется в климатических условиях тропических зон, для которых характерны следующие условия:

- постоянная высокая температура воздуха, благоприятствующая развитию и ускорению химических процессов;

- избыток атмосферных осадков: вода — это самый важный компонент, способствующий миграции других компонентов и значительно влияющий на тип и интенсивность процесса выветривания;

- накопление огромных масс отмирающего органического вещества, переработка которого в почве микроорганизмами продуцирует органические и неорганические кислоты, которые существенно влияют на переработку субстрата;

- миграционная подвижность элементов в вертикальном разрезе коры выветривания определяет геохимическую, гидрогеохимическую (табл. 1) и инженерно-геологическую зональность строения коры выветривания;

- латериты покрывают поверхности выравнивания на кристаллических массивах.

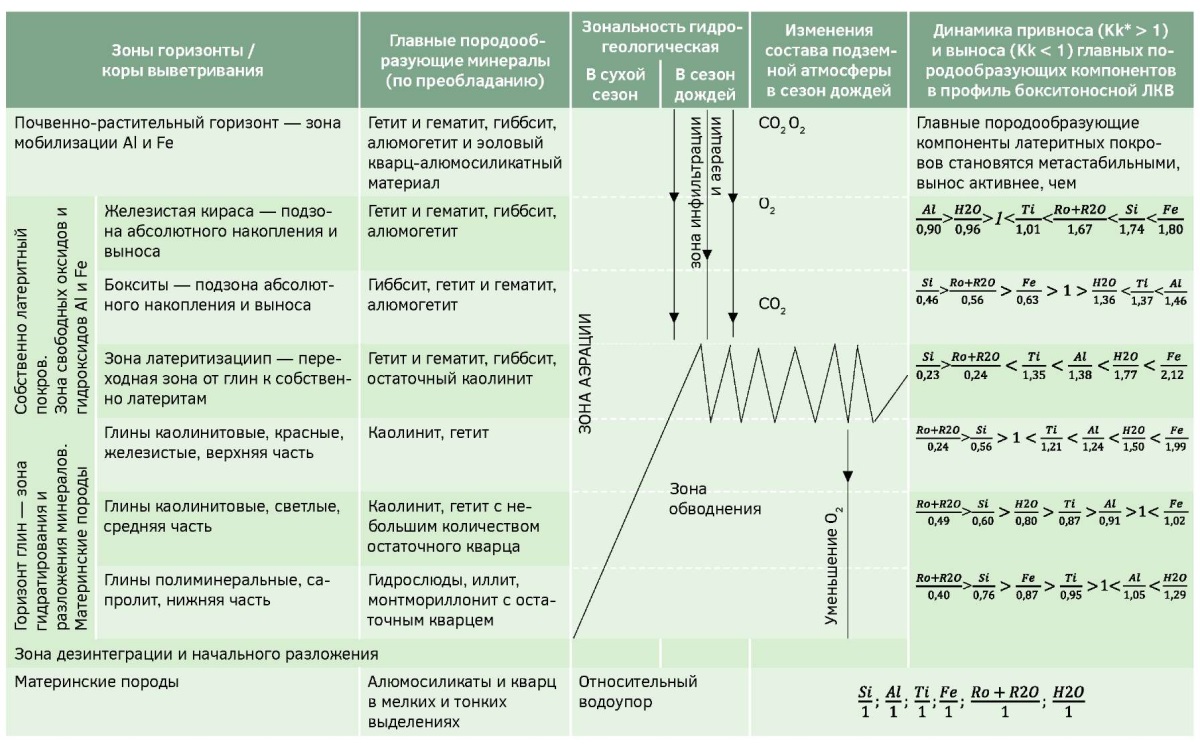

Таблица 1. Миграционная подвижность элементов

в вертикальном разрезе бокситоносной коры выветривания,

геохимическая и гидрогеохимическую зональность строения [4]

Table 1. Migration mobility of elements in the vertical section

of the bauxite-bearing weathering crust determines the geochemical,

hydrogeochemical zoning of the structure [4]

Таблица 2. Схема инженерно-геологического расчленения кор выветривания [3]

Table 2. Scheme of engineering-geological division of weathering crusts [3]

Зоны, подзоны | Индекс зоны, подзоны | Типоморфные минералы | Структурные связи | Структура | Текстура | Пустотность | ||

минерального уровня | эффективные | поровая | трещинная | |||||

Зона вторичной цементации Кираса | Vб Va | Гибсит, гетит, гиббсит | Цементационные, кристаллизационные | Цементационные | Бобовая | Нодулярная, кавернозно-ячеистая | Пузырчатая | |

Структурный боксит | ||||||||

Дисперсная зона Латеритная | IV IV6 IVa | Каолинит, гематит, гетит, гиббсит | Коагуляционно-цементационные | Коагуляционные | Коагуляционно-пластифицированная | Спутанно-волокнистая, беспорядочная, блочно-беспорядочная | Межагрегатная и внутриагрегатная, межгранулярная и внутригранулярная | |

Глинистая | Охра, нонтронит, монтмориллонит, каолинит, гидрослюды | Коагуляционные | ||||||

Литомаржа | III | Первичные минералы; вторичные — глинистые, гидрослюды, гидрохлориты, гидроокислы железа | Смешанные: коагуляционно-кристаллизационные | Коагуляционно-кристаллизационные | Реликтовая, псевдоморфная | Макротестура — реликтовая, микротекстура — мозаичная | Межкристаллические, межгранулярные, каверны выщелачивания | Микротрещины |

Обломочная зона | II | |||||||

Щебнистая | IIб | Первичные минералы; глинистые в составе заполнителя | Кристаллизационные | Механические, коагуляционные | Крупно-, средне-, мелкощебнисто-дресвяная | Щебнисто-дресвяная, листоватая, чешуйчатая | Межкристаллические, межгранулярные | Литогенетическая; тектоническая; экзогенная (выветривания, разуплотнения) |

Глыбовая | IIа | Первичные минералы; вторичные минералы — карбонаты, гипсы, гидроокислы железа — по поверхности трещин | То же | Механические | Исходных пород | Исходных пород | Межкристаллические | |

Трещинная зона | I | Первичные минералы | Кристаллизационные | Кристаллизационные, механические | Исходных пород | То же | То же | Литогенетическая; тектоническая; раскрытия за счет разгрузки |

Невыветрелые породы | 0 | То же | Кристаллизационные | Исходных пород | Субстрата: массивная, ленточная, сланцеватая, слоистая и др. | То же | Литогенетическая; тектоническая | |

Зональность строения коры выветривания по железистым кварцитам бокситового месторождения Леоно-Либерийского кристаллического массива [4] приведена на рисунке 6.

Большинство исследователей геоморфологического развития территории Гвинеи считают, что наиболее высокие выровненные поверхности были сформированы в постгондванский меловой период [7]. Общая мощность коры выветривания на них — 80―90 м. Общая мощность коры выветривания на миоценовом рельефе достигает 120―140 м; от ее нижней поверхности вниз фиксируются линейные карманы и зоны до глубин 100―140 м. Мощность бокситоносной зоны — 5―6 м

Геологические процессы

На основании всестороннего анализа условий и причин развития геологических процессов на территории Гвинейской Республики было идентифицировано семь процессов, интенсивность, скорость, характер и направление которых определяются взаимодействием климатических, гидрографических факторов и геологической среды Гвинеи.

Принципы картирования эндо- и экзогенных геологических процессов на территории Гвинейской Республики

По назначению, масштабу и способу составления инженерно-геологические карты объединяются в три основные группы [8]: мелкомасштабные 1:1 000 000 и мельче, среднемасштабные М 1:200 000 и крупномасштабные М 1:50 000 и крупнее.

Назначением мелкомасштабных карт является:

- изучение общих закономерностей формирования инженерно-геологических условий на основе теоретического обобщения накопленных материалов;

- составление региональных и зональных норм и методов проведения инженерно-геологических работ;

- составление рабочих гипотез об инженерно-геологических условиях изучаемой местности при отсутствии более детальных материалов.

Карты этой группы составляются обычно камеральным путем без проведения полевых съемочных работ на основе обобщения общегеологических, географических, справочных и фондовых материалов [9].

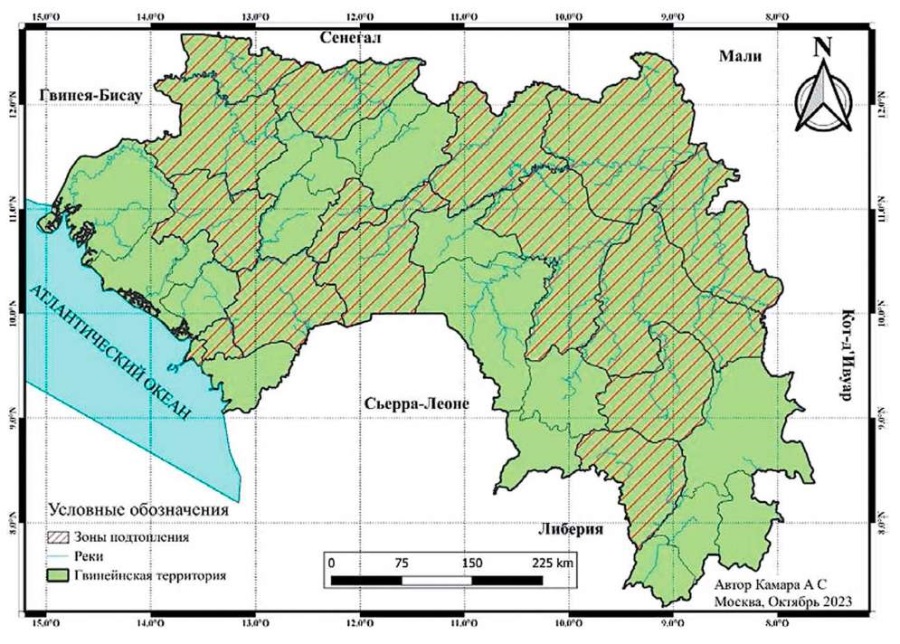

Принцип построения Специальной инженерно-геологической карты распространения эндо- и экзогенных геологических процессов на территории Гвинейской Республики масштаба 1:7 500 000 (рис. 2).

Рис. 2. Специальная инженерно-геологическая карта распространения геологических процессов Гвинейской Республики:

1—4 — геоморфологические районы: 1 — Приморская равнина, 2 — плато Фута Джалон-Мандинго, 3 — Гвинейская возвышенность, 4 — Внутренняя равнина;

5—11 — геологические процессы: 5 — землетрясения, 6 — эрозия, 7 — абразия, 8 — подтопление, 9 — оползни, 10 — заболачивание, 11 — выветривания

Fig. 2. Special engineering-geological map on the characteristic distribution of exogenous geological processes of the Republic of Guinea:

1—4 — geomorphological regions: 1 — Maritime Plain, 2 — Futa Jalon-Mandingo Plateau, 3 — Guinea Upland, 4 — Inland Plain;

5—11 — geological processes: 5 — earthquakes, 6 — erosion, 7 — abrasion, 8 — flooding, 9 — landslides, 10 — waterlogging, 11 — weathering

Экзогенные геологические процессы (ЭГП) приурочены к определенной приповерхностной части литосферы, где имеются благоприятные условия для их развития. Под условиями ЭГП понимается геологическое строение, тектонические особенности, трещиноватость, гидрогеологические условия, геоморфологический облик и др. Причиной процесса всегда является другой процесс, развивающийся во внешней среде по отношению к литосфере, такой как солнечная радиация, атмосферные осадки, движение поверхностных воды рек и морей, биоты [3].

За основу построения специальной инженерно-геологической карты была принята геоморфологическая карта, отражающая морфогенез и морфометрию рассматриваемой территории и вместе с тем — ее структурно-тектоническое и геологическое строение.

На карте выделены четыре геоморфологических района: 1 — Приморская равнина, 2 — плато Фута Джалон-Мандинго, 3 — Гвинейская возвышенность, 4 — Внутренняя равнина; реки и водоразделы рек; участки проявления процессов (рис. 2).

Условными знаками 5―13 нанесены участки распространения процессов: землетрясения, эрозия, абразия, подтопление, оползни, заболачивание, карстообразование и выветривание пород.

Эндогенные процессы

Землетрясения. Первые проявления землетрясения были зафиксированы в Гвинейской Республике в 1796 году. Исследования [14][16][17][21][24] по сейсморазведке Западной Африки и Гвинейской Республики позволили изучить особенности землетрясений в Гвинее. Самое сильное землетрясение в стране произошло 22 декабря 1983 года недалеко от Кумбии, префектура Гауаль, магнитудой (MS) 6,2. Эпицентр землетрясения находился в регионе, граничащем с Западноафриканским кратоном, на южном конце Мавританской цепи в непосредственной близости от ее соприкосновения с бассейном Бове, характеризующимся горизонтальными структурами неметаморфизованных пород [14]. Это крупнейшее бедствие в Гвинее на сегодня. В результате 320 человек были убиты, более 10 000 ранены и почти 20 000 остались без крова, не считая существенного материального ущерба.

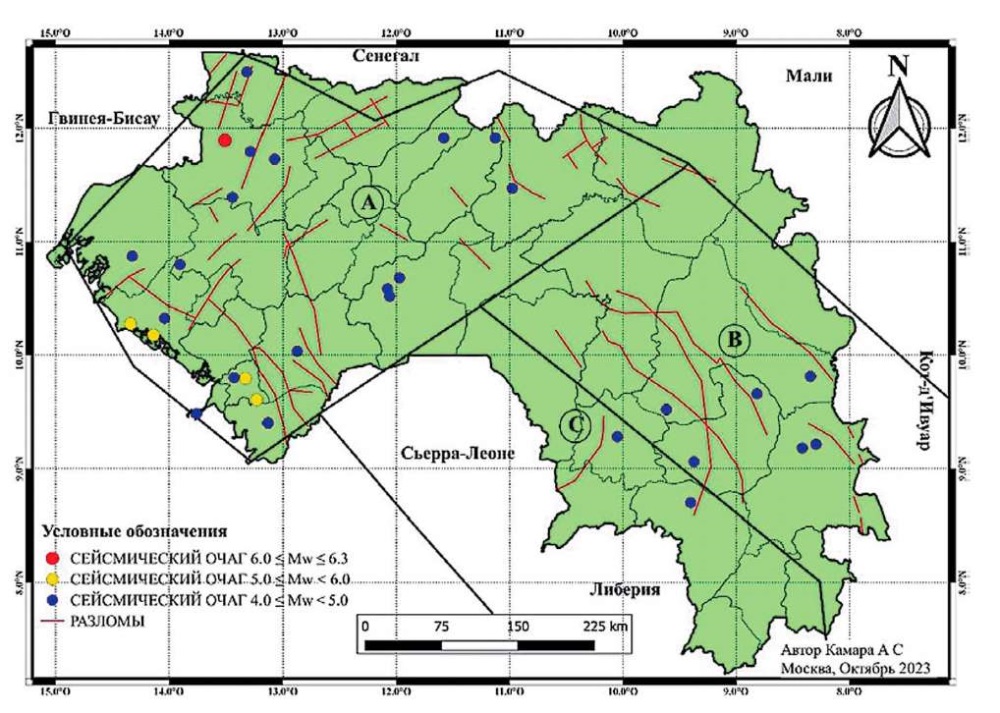

Для выявления сейсмических зон было выполнены исследования по оценке сейсмического риска [17]. С учетом информации о сейсмичности и геологических параметрах Гвинеи выделены три сейсмические зоны (рис. 3): зона А представляет собой палеозойский кратон, зоны В и С — архейские и нижнепротерозойские породы.

Рис. 3. Схематическая карта сейсмических зон Гвинейской Республики [16],

отредактировано одним из авторов этой статьи

Fig. 3. Schematic map of seismic zones of the Republic of Guinea [16],

edited by the author of this article

Экзогенные геологические процессы

К настоящему времени предложено множество классификаций ЭГП: Ф.П. Саваренского (1939), И.В. Попова (1959), А.И. Шеко (1989), В.Т. Трофимова (2002). Наиболее фундаментальной является классификация Г.К. Бондарика (1981), в которой группы и классы экзогенных процессов выделены с учетом главных внешних естественных и искусственных причин, основных внутренних причин процессов, отношения взаимодействий к пространству и времени, вида взаимодействий [1][3].

Гидрогенные процессы включают абразионные и эрозионные процессы.

Абразия. Атлантический океан, омывающий западное и южное побережья Гвинеи, на протяжении 300 км является основной причиной физической деградации ее береговой линии [21]. Разрушение горных пород берега происходит вследствие: удара волн (сила которых при штормах достигает 30—40 т/м²); абразивного действия обломочного материала, приносимого волной; растворения пород; сжатия воздуха в порах и полостях породы во время удара волн, которое приводит к растрескиванию пород под воздействием высокого давления.

Механизм и интенсивность абразии зависят от топографии и геологического строения береговой линии. Скорость отступления береговой линии, по оценкам CERESCOR, в 1997 г. в населенных пунктах Коба и Табуссу составляла примерно 1,80 м/год [22].

За последнее десятилетие береговая линия в Гвинее отступила почти на 300 м, как в случае с островами Кабак; в Какоссе прибрежная деревня Хилифили переместилась более чем на километр из-за абразии. На острове Таиди в Камсаре зафиксировано такое же явление отступления берегов, в результате чего была разрушена сельская школа, возникла серьезная угроза для жилых домов, инфраструктуры и потери сельскохозяйственных угодий.

Наблюдается относительная стабильность скалистого побережья, протягивающегося по Капверги в префектуре Боффа и полуострове Калум.

Речная и овражная эрозия. Процесс речной эрозии в разной степени можно наблюдать практически на всех реках. Учитывая геологические, климатические, топографические условия и очень богатую гидрографическую сеть Гвинеи, речная эрозия является наиболее важным процессом. Его интенсивность (скорость) зависит от 1) состава и свойств грунтов; 2) топографии (ориентации склонов и уклона); 3) характера и степени развития растительного покрова; 4) количества и характера атмосферных осадков; 5) условий инфильтрации и испарения [15].

Результаты работ по изучению речной эрозии главных рек Гвинеи Jean et al. (табл. 3) свидетельствуют о гораздо большей скорости развития процесса в бассейне р. Мило.

Таблица 3. Параметры эрозии главных рек в Гвинее (бассейн реки Нигер) [13]

Table 3. Erosion parameters of main rivers in Guinea (Niger River Basin) [13]

Реки | Площадь бассейна | Дренаж | Скорости эрозии |

Мило (Milo) | 9,6 | 437 | 11,2 |

Нигер (Niger) | 67,6 | 261 | 6,0 |

Овражная эрозия — это активный современный рельефообразующий процесс (рис. 4), наносящий большой ущерб, отрицательно влияющий практически на все отрасли сельскохозяйственного производства: сокращаются площади, удобные для использования; снижается производительность работы сельскохозяйственной техники на склонах. Этот вид водной эрозии приобретает особое значение во влажных тропиках с обильными дождями; капли бомбардируют поверхность грунта, поднимая частицы почвы в воздух и отбрасывая их на расстояние до 1,5 м. Активизация эрозии происходит в результате разработок полезных ископаемых открытым способом, ежедневные потери почв из-за развития оврагов достигают сотни га. Скорость овражной эрозии очень большая — несколько метров год.

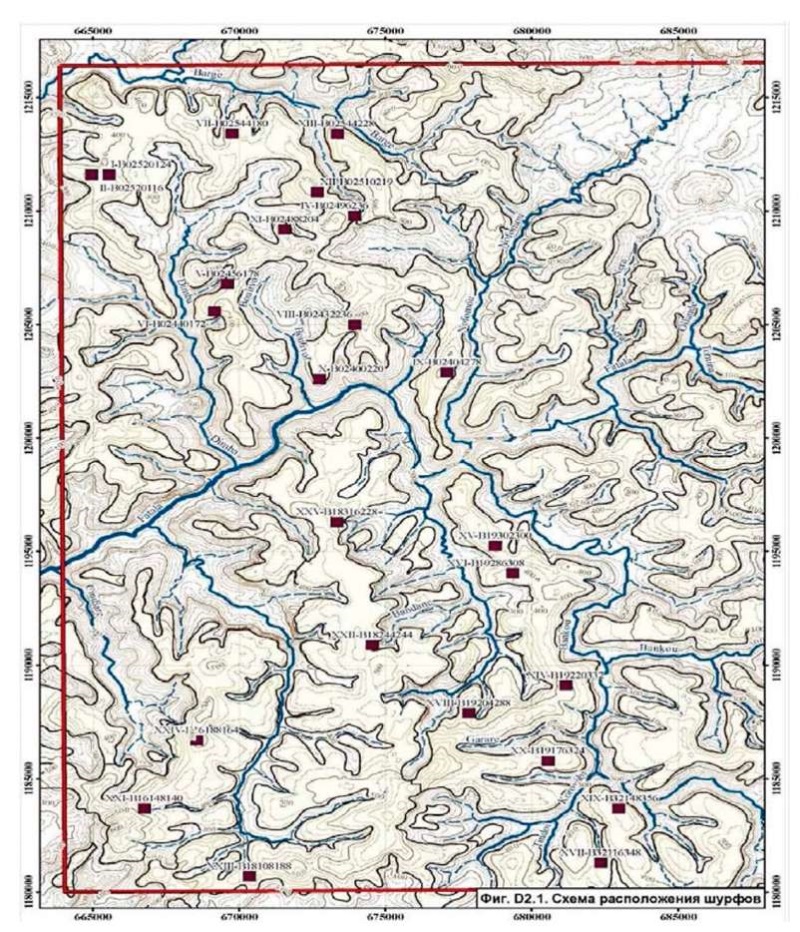

Рис. 4. Фрагмент геоморфологической карты,

иллюстрирующий характер развития речной и овражной эрозии

на Северо-Гвинейском плоскогорье, Фута Джалон [5]

Fig. 4. Fragment of a geomorphological map

illustrating the nature of the development of river and ravine erosion

(North Guinea Plateau, Futa Jalon bauxite deposit [5]

В настоящее время процесс овражной эрозии практически не изучен. Актуальным является создание научно обоснованного представления о закономерностях развития оврагов, выявление стадийности их роста с количественной оценкой процесса, что позволит определять целесообразность применения противоэрозионных мероприятий в зависимости от природных условий и вида антропогенной нагрузки в разных регионах страны.

Гравитационный процесс

Оползни. Развитие склоновых процессов на территории Гвинейской Республики достаточно обширно, что обусловлено рельефом страны. В Гвинее было зарегистрировано несколько крупных оползней [23]: в Койе в 1962 и 1963 годах, в Йому в 1991 году и в Сенько (Бейла) в 1993 году. В Секу-Сори (префектура Киндия) 26 мая 2011 года был зарегистрирован оползень длиной около 1000 метров, шириной 170 см и глубиной захвата 2 метра [23]. В 2015 году оползень произошел в деревне Колоканлан (префектура Бофф), в результате стихийного бедствия были человеческие жертвы, полностью разрушены дома, уничтожены скот, акры рисовых полей, продовольственные склады, изолирован доступ к пострадавшему селу.

Подтопление, паводковые проявления в большинстве случаев вызваны природными явлениями, они являются самыми опасными в мире, но трудно поддающимися оценке [26]. Для определения зон затопления наиболее квалифицированным остается гидрогеоморфологический метод [12], основанный на картографировании территорий затопления путем восстановления функционирования гидросистемы. Он основан на изучении русел рек, составляющих аллювиальную равнину. В Гвинейской Республике паводки происходят каждый сезон дождей после продолжительных ливней, которые усиливают сток рек. Тем самым вызывается застой дождевой воды внутри города из-за плохого естественного дренажа (рис. 5). Отсутствие технических средств делает невозможным оценку высоты подъема реки во время наводнения. Основными районами, наиболее пострадавшими, являются столица Конакри, префектуры Маму, Киндия, Дабола, Канкан, Масента, Гауаль, Мандиана, Сигири, Дингирайе, Лелума, Телимеле, Фарана, Гекеду и Лабе (рис. 5).

Рис. 5. Схематическая карта зон подтопления Гвинейской Республики

Fig. 5. Schematic map of flooding zones of the Republic of Guinea

Заболачивание. Заболачивание широко распространено на атлантическом побережье Гвинеи, а также на островах. Заболоченные участки неглубокие и встречаются в районах, где почвы, как правило, бедны, очень устойчивы к воде и не получают много тепла для испарения воды, поэтому вода остается на поверхности почвы в течение длительного времени. Таким образом, это приводит к образованию болот.

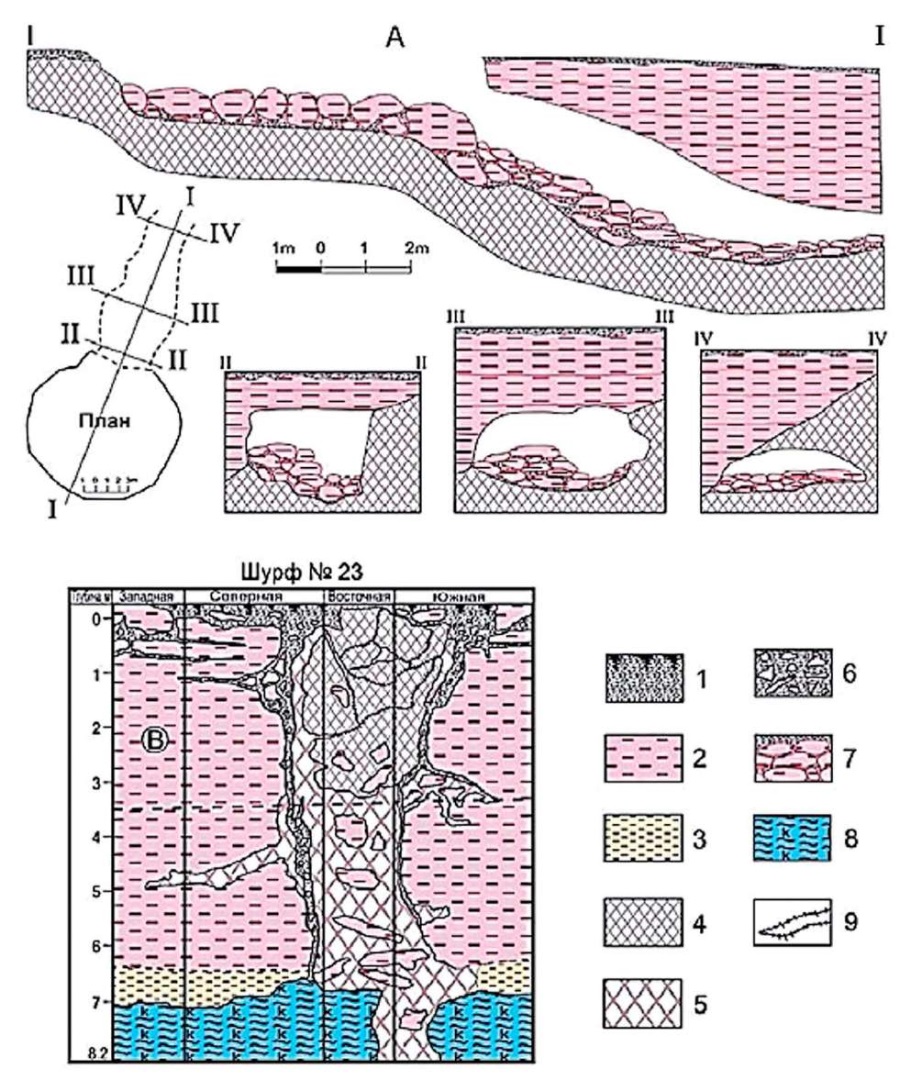

Современное выветривание и карстообразование. Процесс формирования коры выветривания на территории Леоно-Либерийского кристаллического массива длится начиная, предположительно, с мела, когда на всем Земном шаре господствовал жаркий и влажный климат. Продуктом этого длительного процесса являются латеритные и бокситоносные коры выветривания. Как уже отмечалось, коры выветривания имеют зональное строение, возникающее в результате миграционной подвижности элементов и переформирования состава, структуры и свойств пород (см. табл. 2).

На пути активной латеральной разгрузки подземных вод в латеритной коре выветривания образуются крупные полости карстово-суффозионного тина, сформировавшиеся на протяжении длительного развития литосистемы (рис. 6) [4].

Рис. 6. Современные суффозионно-карстовые явления (А)

и три генерации обломочных бокситов (В)

внутри бокситоносных латеритных покровов на месторождении Débélé [4]:

1 — почвенно-растительный слой;

2 — псевдоморфные каменистые бокситы;

3 — железистые бокситы и латериты;

4 — литифицированные брекчиевидные бокситы;

5 — каменистые и рыхло-каменистые брекчиевидные бокситы и латериты;

6 — полости и трещины, заполненные обломками бокситов и почвенным материалом с пизолитами, с коломорфным железистым веществом на стенках;

7 — глыбы и обломки бокситов с почвенным материалом в полотне суффозионно-карстовых полостей;

8 — псевдоморфные каолинитовые глины;

9 — железистые прожилки

Fig. 6. Modern suffusion-karst phenomena (A)

and three generations of clastic bauxites (B)

inside bauxite-bearing laterite covers at the Débélé deposit [4]:

1 — soil and vegetation layer;

2 — pseudomorphic stony bauxite;

3 — ferruginous bauxites and laterites;

4 — lithified breccia bauxite;

5 — stony and loosely stony breccia bauxites and laterites;

6 — cavities and cracks filled with bauxite fragments and soil material with pisolites, with a colomorphic ferruginous substance on the walls;

7 — boulders and fragments of bauxite with soil material in the canvas of suffusion karst cavities;

8 — pseudomorphic kaolinite clays;

9 — glandular veins

На месторождении Debele из воронки карстового тина обнаружен вход в подземную галерею протяженностью 15 м, дно которой покрыто обрушившимся полосчатым бокситом.

Заключение

Проявления геологических процессов в Гвинейской Республике регулярно приводят к многочисленным человеческим жертвам и серьезному экономическому ущербу.

На основании сбора, анализа и обобщения общегеологических, географических и фондовых материалов были идентифицированы и классифицированы семь процессов, создающие риск инфраструктуре Гвинейской Республики.

Создана специальная инженерно-геологическая карта геологических процессов территории Гвинеи М 1:7 500 000, содержащая информацию о пространственном распространении инженерно-геологических геологических процессов.

Коры выветривания, широко распространенные на территории страны, характеризуются зональностью строения и изменчивостью состава и свойств грунтов, являются значимым компонентом при оценке инженерно-геологических условий.

Специальная инженерно-геологическая карта предназначена для использования при макроэкономическом планировании хозяйственного освоения территории.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Камара Абубакар Сидики — собрал материал, разработал концепцию и подготовил текст статьи, окончательно утвердил опубликованный вариант статьи и согласен взять на себя ответственность за все аспекты работы.

Невечеря Вадим Вадимович — концептуальная идея направления исследований, обработка результатов, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Ярг Людмила Александровна — осуществляла научное и методическое руководство, участвовала в разработке методологии и окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Camara Aboubacar Sidiki — collected material, developed the concept and prepared text of the article, finally approved the published version of the article and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Vadim V. Nevecherya — processing observations, has finally approved the published version of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Lyudmila A. Yarg — carried out scientific and methodological guidance, participated in the development of the methodology and finally approved the published version of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Бондарик Г.К, Иерусалимская Е.Н., Ярг Л.А. Особенности методики оценки риска экзогенных геологических процессов на региональном уровне // Известия вузов. Геология и разведка. 2006. №1. С. 48—52.

2. Бондарик Г.К. Методологические основы мониторинга экзогенных геологических процессов. М.: Наука, 1986. 172 с.

3. Бондарик Г.К., Пендин В.В., Ярг Л.А. Инженерная геодинамика: учебник. 4-е изд. Доп. М.: КДУ, 2015. 472 с.

4. Мамедов В.И., Буфеев Ю.В., Никитин Ю.А. Геология Гвинейской республики. Т. 1. Изд-во МГУ, 2011. 341 с.

5. Мамедов В.И., Чаусов А.А., Оконов Е.А., Макарова М.А., Боева Н.М. Крупнейшая в мире бокситоносная провинция Фута-Джалон-Мандино (Западная Африка). Часть I. Общие сведения // Геология рудных месторождений. 2020. Т. 62. № 2. С. 178—192.

6. Попов И.В. Инженерная геология СССР. Т. 1. Общие основы региональной инженерной геологии. М.: Изд-во МГУ, 1961. 178 с.

7. Селиверстов Ю.П. Эволюция рельефа и покровные образования влажных тропиков Сахарской платформы Л.: Недра, 1978. 285 с.

8. Трофимов В.Т. Зональность инженерно-геологических условий континентов Земли. М.: Изд-во МГУ, 2002. 348 с.

9. Трофимов В.Т., Аверкина Т.И. Теоретические основы региональной инженерной геологии. М.: ГЕОС, 2007. 464 с.

10. Ярг Л.А. Инженерно-геологическое изучение процесса выветривания. М.: Недра, 1987. 236 с.

11. Ярг Л.А. Методы инженерно-геологических исследований процесса и кор выветривания. М.: Недра, 1991. 139 с.

12. Ballais J.L., et al. La méthode hydrogéomorphologique de détermination des zones inondables // PhysioGéo (www.physio-geo.fr), collection «Ouvrages». 2011. 168 p.

13. Boeglin J.L., Mortatti J., Tardy Y. // Érosion chimique et mécanique sur le bassin amont du Niger (Guinée, Mali): bilan géochimique de l’altération en milieu tropical. Comptes-rendus de l’Académie des Sciences. // Série 2a: Sciences de la Terre et des Planètes. 1997. Vol. (325), no. 3. P. 185—191.

14. Dorbath C., Dorbath, L., Gaulon R., George T., Mourgue P., Ramdani M., Robineau B., Tadili E. Seismotectonics of the Guinean earthquake of december 22, 1983. Geophysical Research Letters. 1984. Vol. 11. P. 971—974.

15. Dorofeev N.V., et al. The selection of parameters and control points in the geotechnical monitoring system, 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 873 012030. https://doi.org/10.1088/1757899X/873/1/012030

16. Dorofeev N.V., et al. The Forecasting of the Development of Suffosion Processes in Urban on the Basis of the Geoelectric Modeling by the Data of the Phasometric System of the Geodynamic Control, International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7 No. 4.7. Special Issue 7. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.7.20561

17. Guillaume Morin. // L’érosion et l’altération en Himalaya et leur évolution depuis le tardi-pléistocène: analyse des processus d’érosion à partir de sédiments de rivière actuels et passés au Népal central. // Sciences de la Terre. Université de Lorraine. 2015. Français. ffNNT: 2015LORR0258ff. fftel-01754542

18. Irinyemi S.A., Lombardi D., Ahmad S.M. Probabilistic seismic hazard assessment for West Africa region // Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards. 2021. https://doi.org/10.1080/17499518.2021.1952608

19. Irinyemi S.A., Lombardi D., Ahmad S.M. Seismic hazard assessment for Guinea, West Africa // Scientific Reports. February 2022. https://doi.org/10.1038/s41598-022-06222-7

20. Krastanov M. Methods used for monitoring geodynamic processes on the territory of Bulgaria. Engineering Geology and Hydrogeology. 2022;36:25—34. https://doi.org/10.52321/igh.36.1.25

21. Kuropatkina T., Lyubimova T. Application of GIS technologies for engineering geodynamic zoning of mountain territories, in E3S Web of Conferences. 2023;383:02015. TT21C-2023. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338302015

22. Ouattara Y. Structure sismique de l’Afrique de l’Ouest par tomographie d’ondes de surface. Sciences de la Terre. Université de Strasbourg ; Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire), 2019. Français. ffNNT : 2019STRAH006ff. fftel-02338926f.

23. Renforcement de la résilience et adaptation au changement climatique du littoral guinéen, Analyse de préfaisabilité, Avril 2018.

24. MEEF 2012, Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe, Conakry République de Guinée, volume 2.

25. Suleiman A.S., Doser D.I., Yarwood D.R. Source parameters of earthquakes along the coastal margin of West Africa and comparisons with earthquakes in other coastal margin settings // Tectonophysics. 1993. Vol. 222. Issue 1. P. 79—91, ISSN 0040-1951. https://doi.org/10.1016/00401951(93)90191-L

26. Tchounga T.G.B. Gouvernance locale et gestion des risques naturels dans l’arrondissement de douala v (littoral, cameroun): Mémoire de master, Université de douala (Cameroun), Avril 2016, 160 p.

Об авторах

А. С. КамараРоссия

Камара Абубакар Сидики — аспирант кафедры инженерной геологии.

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997, тел.: +7 (901) 400-22-06

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

В. В. Невечеря

Россия

Невечеря Вадим Вадимович — кандидат геолого-минералогических наук, декан гидрогеологического факультета.

23, Миклухо-Маклая ул., Москва 117997, тел.: +7 (915)122-09-16

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Л. А. Ярг

Россия

Ярг Людмила Александровна — доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры инженерной геологии; заслуженный деятель высшего образования РФ.

23, Миклухо-Маклая ул., Москва 117997, тел.: +7 (903) 730-35-84

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Камара А.С., Невечеря В.В., Ярг Л.А. Специальная инженерно-геологическая карта распространения эндо- и экзогенных геологических процессов Гвинейской Республики. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(6):26-40. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-6-26-40

For citation:

Camara A.S., Nevecheria V.V., Yarg L.A. Special-purpose geotechnical map on distribution of endo- and exogenous geological processes of the Republic of Guinea. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(6):26-40. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-6-26-40