Перейти к:

Оценка геомеханических свойств коллекторов Присахалинского шельфа по результатам моделирования

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-6-53-65

Аннотация

Введение. Сложное тектоническое строение шельфа Охотского моря, высокая геодинамическая активность и присутствие ловушек неантиклинального типа в продуктивных комплексах обусловливают необходимость использования специальных технологий для изучения вторичных фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов. Прогноз расположения и направленности открытых трещин осложняется их небольшими размерами. Они настолько малы, что находятся за пределами возможности обнаружения многих обычно используемых инструментов, таких как каротажные или сейсмические. Обнаружение трещиноватости сейсмическими методами невозможно в принципе, но некоторые каротажные инструменты с высокой разрешающей способностью при благоприятных обстоятельствах могут обнаруживать трещины. Если ни каротаж, ни сейсморазведка не могут обнаружить трещин, в качестве последнего средства часто обращаются к геомеханическому моделированию. Геомеханическое моделирование позволяет прогнозировать эффективную пористость и проницаемость в межскважинном пространстве.

Цель. Оценка геомеханических свойств коллекторов Присахалинского шельфа, показателей вторичной проницаемости.

Материалы и методы. Методика использования геомеханического моделирования для оценки ФЕС коллекторов Присахалинского шельфа была реализована с помощью программного комплекса ROXAR.

Результаты. Выявлено современное сдвиговое поле напряжений. Проведен расчет прогнозной проницаемости для каждого стратиграфического горизонта. Показана фильтрационная особенность локальных структур.

Для цитирования:

Шатыров А.К. Оценка геомеханических свойств коллекторов Присахалинского шельфа по результатам моделирования. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(6):53-65. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-6-53-65

For citation:

Shatyrov A.K. Assessment of Sakhalin shelf reservoirs by geomechanical modeling. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(6):53-65. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-6-53-65

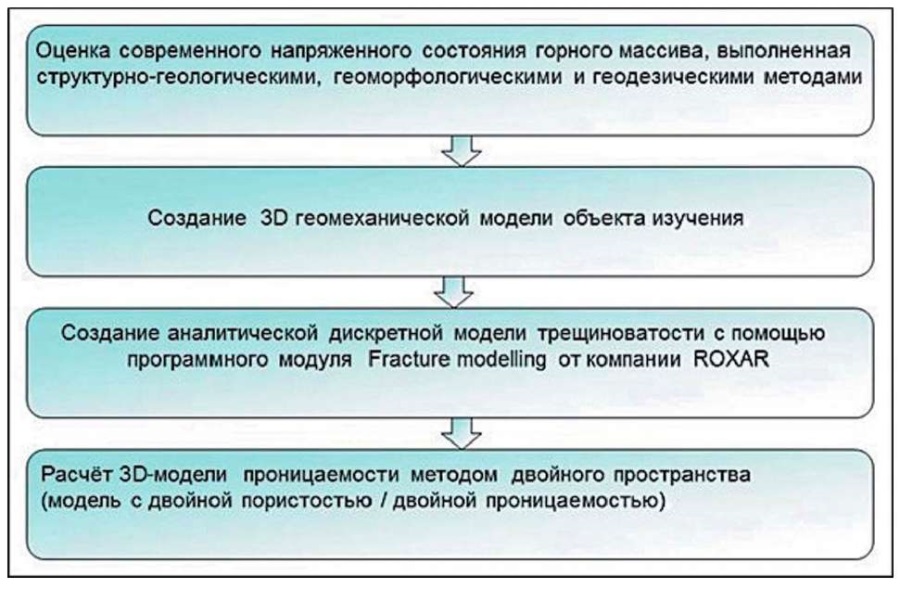

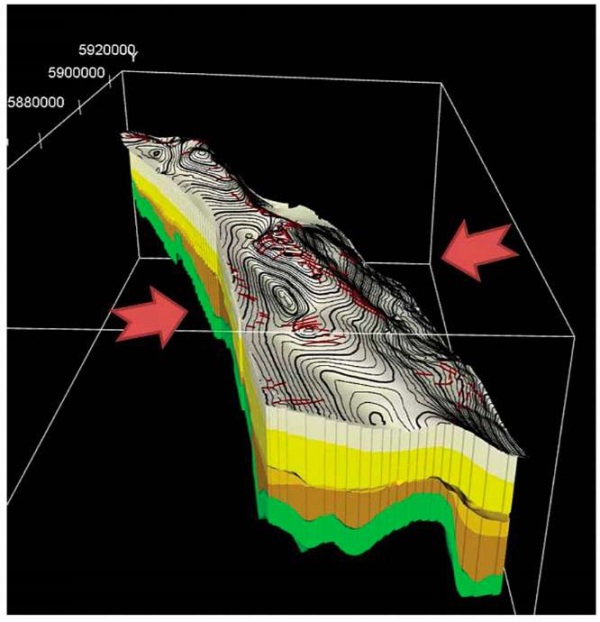

В данной работе на примере Киринского, Аяшского и Восточно-Одоптинского участка лицензионных блоков реализована технология оценки вторичной флюидной проницаемости горных пород (рис. 1).

Объектами исследования являлись:

- структурные ловушки окобыкайско-дагинского резервуарного комплекса;

- структурные и литологические ловушки нижненутовского резервуарного комплекса;

- структурные ловушки верхненутовского резервуарного комплекса.

Рис. 1. Технология оценки вторичной флюидной проницаемости горных пород

Fig. 1. Technology for assessing secondary fluid permeability of rocks

Результаты исследований

Геомеханическая модель коллекторских свойств в Киринском лицензионном участке

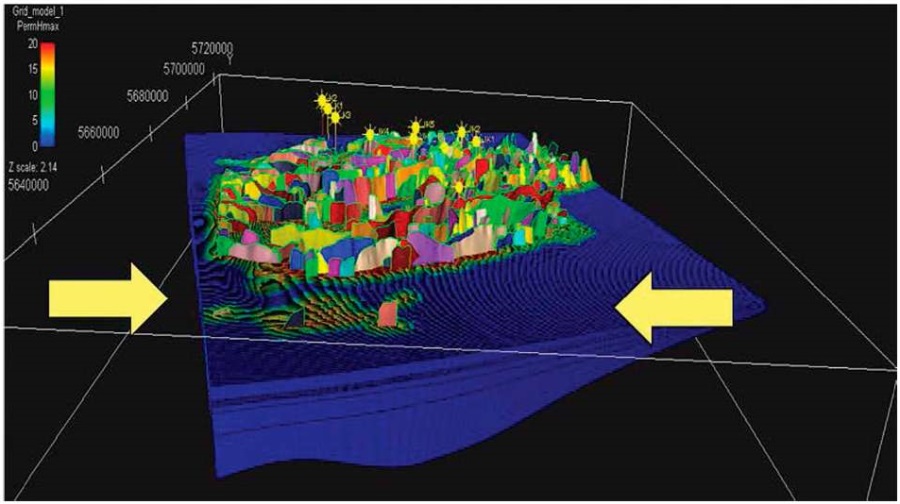

Геомеханическая модель Киринского ЛУ базируется на 3D структурно-геологической модели, представляющей собой объемное поле в координатах X, Y, Z. Адаптация ячеек к поверхностям выполнена методом присоединения ячеек (Attach cells) (рис. 2).

Рис. 2. 3D-сетка и разломы, построенные с помощью программы IrapRMS

для геомеханической модели месторождений Киринского ЛУ

Fig. 2. 3D grid and faults constructed using the IrapRMS program

for the geomechanical model of the Kirinsky license area fields

Установленное субширотное сжатие Аз. Пр. 90° рассматривается как граничное условие при построении модели. В качестве реперных горизонтов

были использованы следующие структурные поверхности: подошва даехуриинского горизонта (₽3²), кровля даехуриинского горизонта (₽3²), кровля нижнедагинского подгоризонта (N11-2dg1), кровля среднедагинского подгоризонта (N11-2dg1-2), кровля верхнедагинского подгоризонта (N11-2dg3), кровля окобыкайского горизонта (N12-3ok) [14].

Проведенные расчеты параметра вероятности образования трещин «Fracture Likelihood» позволили сделать ряд выводов, отражающих общий характер появления новообразованных трещин. Во-первых, площадь появления новообразованных трещин значительно уступает стабильным, слабодеформированным территориям. Во-вторых, наиболее деформированным участком является южная часть ЛУ. В результате проведенных исследований были построены прогнозные аналитические модели трещиноватости Киринского лицензионного участка (ЛУ) месторождений, для всех реперных горизонтов, причем каждая модель рассчитывалась по шести параметрам [9].

Для описания сложных коллекторов, обладающих значительным количеством трещин, при моделировании фильтрационных процессов в пласте применяется метод двойного пространства (двойной пористости и проницаемости). Первичная пористость и проницаемость, связанная с межзерновыми параметрами терригенного коллектора, изучается с помощью традиционных методов. Вторичная — с помощью специальных, в том числе тектонофизических методов, позволяющих прогнозировать плотность, апертуру и ориентировку систем трещин. Месторождения Киринского ЛУ, по-видимому, обладают именно таким, сложным коллектором. В этом случае эффективные фильтрационно-емкостные свойства коллектора представляют собой «сумму» первичной и вторичной пористости и проницаемости. Для выявления зон повышенных значений вторичной проницаемости Киринского ЛУ были использованы следующие исходные данные: информация о местоположении и локальной плотности трещин (либо эффект от их присутствия); данные о степени раскрытости трещин (либо параметры, влияющие на степень раскрытости); фильтрационные параметры трещин (либо данные о работе скважин) [4].

Оценка вторичной пористости и проницаемости была выполнена с помощью программного модуля Dual-Porosity Modelling компании Roxar. Данный модуль позволяет рассчитывать трещинную проницаемость для разных гидродинамических симуляторов. Рассчитанную трещинную проницаемость можно автоматически сложить с параметром матричной проницаемости или же создать параметр только трещинной проницаемости [1].

Кроме этого, можно рассчитать параметр трещинной пористости, представляющий собой 3D-параметр, в каждой ячейке которого содержится значение объема пустотного пространства, образованного трещинами, в долях объема ячейки. Данный параметр следует использовать очень осторожно, поскольку вариации в модели трещиноватости могут быть весьма существенными. На рисунке 3а представлен 3D-куб трещинной проницаемости Perm Khmax для Киринского ЛУ. Видно, что разные участки изучаемого района неодинаково затронуты процессом трещинообразования. Интересно отметить, что с глубиной максимумы вторичной проницаемости становятся менее распределенными, локализуясь вдоль разломов в фундаменте. Особенно хорошо это видно на разрезе через весь ЛУ (рис. 3б) [2].

Рис. 3. а — трещинная проницаемость Kh max,

построенная с помощью дискретной модели трещиноватости

для Киринского лицензионного блока месторождений;

б — разрез значений вторичной проницаемости

через скважины Южно-Киринского месторождения

Fig. 3. a — fracture permeability Kh max,

constructed using a discrete fracturing model

for the Kirinsky licensed block of fields;

b — section of secondary permeability values

through wells of the Yuzhno-Kirinskoye field

Детальный разрез значений вторичной проницаемости через скважины Южно-Киринского месторождения показал, что есть соответствие между дебитами скважин и величиной вторичной проницаемости.

По итогу проделанной работы можно сделать следующие выводы:

- геомеханическая модель позволила оценить напряженное состояние пород, создать дискретную модель трещиноватости и рассчитать вторичную пористость и проницаемость;

- разные участки изучаемого района неодинаково затронуты процессом трещинообразования, причем с глубиной максимумы вторичной проницаемости локализуются вдоль пологопадающих разломов фундамента;

- большинство зон повышенных значений проницаемости вытянуты в северо-восточном направлении согласно общему простиранию разрывных нарушений. Блоки, не затронутые трещинной проницаемостью, имеют более изометричную форму и приурочены, как правило, к областям локальных опусканий;

- Южно-Киринское месторождение имеет сложное строение зон повышенных значений вторичной проницаемости. Отметим, что скважины ЮК-4, ЮК-6 и ЮК-3 находятся в пределах максимума вторичной проницаемости и именно по этим скважинам получены притоки нефти [3].

Геомеханическая модель коллекторских свойств в Аяшском ЛУ

Аяшский ЛУ, в отличие от Киринского ЛУ, изучен крайне слабо. Несмотря на это программный модуль RMSFracture позволяет создать вероятностную дискретную модель трещиноватости, используя геомеханическую модель и ряд геологических параметров, таких как удаленность от разрыва, степень кривизны структурной поверхности, удаленность от конца разрыва и др. При этом мы можем рассчитать относительную величину вторичной проницаемости и пористости. Получить абсолютные значения данных параметров (отнормировать прогнозные карты) можно будет впоследствии, когда появятся первые результаты ГДИС. Отметим, что при моделировании трещиноватости, как правило, уровень неопределенности очень высок и только комплексный анализ помогает преодолеть эту неоднозначность [18].

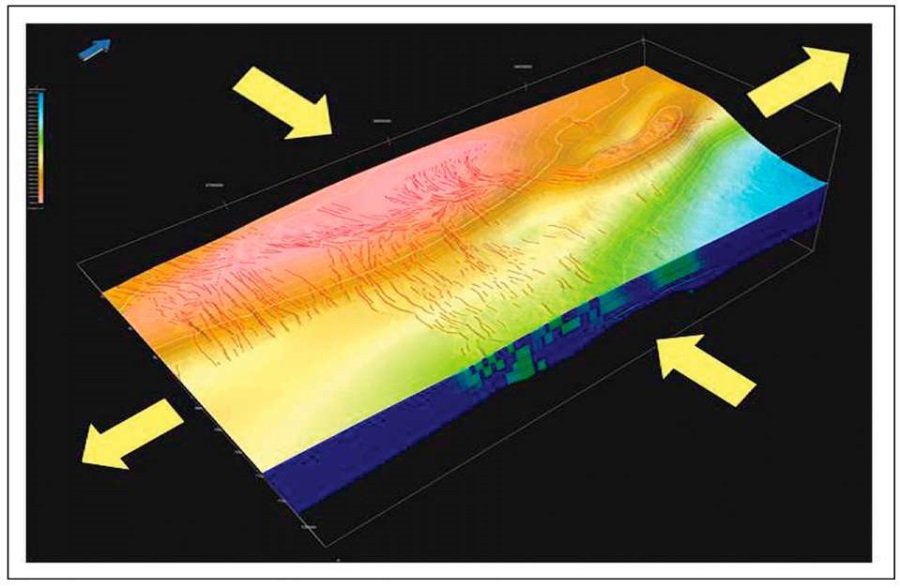

Построенная детальная цифровая трехмерная геологическая модель позволила перейти к следующему этапу — построению геомеханической модели (рис. 4).

Рис. 4. 3D-сетка и разломы, построенные с помощью программы IrapRMS

для геомеханической модели Аяшского ЛУ

Fig. 4. 3D grid and faults constructed using the IrapRMS program

for the geomechanical model of the Ayashsky license area

Напряженное состояние коллектора в программном модуле RMSFracture создается с помощью упругой конечно-элементной модели (Elastic Stress). В результате приложенной нагрузки происходит смещение по существующим разломам, что приводит к появлению локального поля напряжений. Основной целью моделирования является выявление локального поля напряжений и оценка его влияния на появление новых или изменение степени раскрытости существующих трещин. Области повышенных значений сжимающих напряжений (s3) локализованы в южной половине Аяшского ЛУ в верхних частях разреза, в то время как нижние части, наоборот, максимально деформированы на севере. Максимумы значений вытянуты в субширотном направлении. Помимо величины напряжений построены схемы ориентировок максимального и минимального сжатия. Расчеты появления новообразованных трещин в горных породах «Fracture Likelihood» и «Fracture Regions» делаются на основании математической модели Мора — Кулона, описывающей зависимость появления касательных напряжений от величины приложенных нормальных напряжений. Данная теория используется для расчета трендов «вероятность образования трещин» и «местоположение новообразованных трещин» [6].

Проведенные расчеты, выполненные для каждого горизонта (стратиграфического интервала) от поверхности фундамента до кровли помырского горизонта, позволили сделать ряд выводов, отражающих общий характер появления новообразованных трещин. Во-первых, площадь появления новообразованных трещин примерно равна стабильным, слабо деформированным районам. Во-вторых, наиболее деформированным участком является южная часть Аяшской ЛУ для верхних частей стратиграфического разреза (нижненутовского и верхненутовского горизонтов), в то время как отложения, близкие к фундаменту (даехуриинский и дагинский горизонты) располагаются по площади более или менее равномерно [8].

Следующий этап прогноза вторичной проницаемости ─ создание аналитической дискретной модели трещиноватости Аяшского ЛУ с помощью программы «Create Fracture Mode». Для этого ЛУ удалось установить шесть параметров, определяющих появление новых или изменение степени раскрытости существующих трещин. В результате проведенных исследований были построены прогнозные аналитические модели трещиноватости Аяшского ЛУ для всех реперных горизонтов. Для каждого горизонта модель была построена по шести параметрам [5].

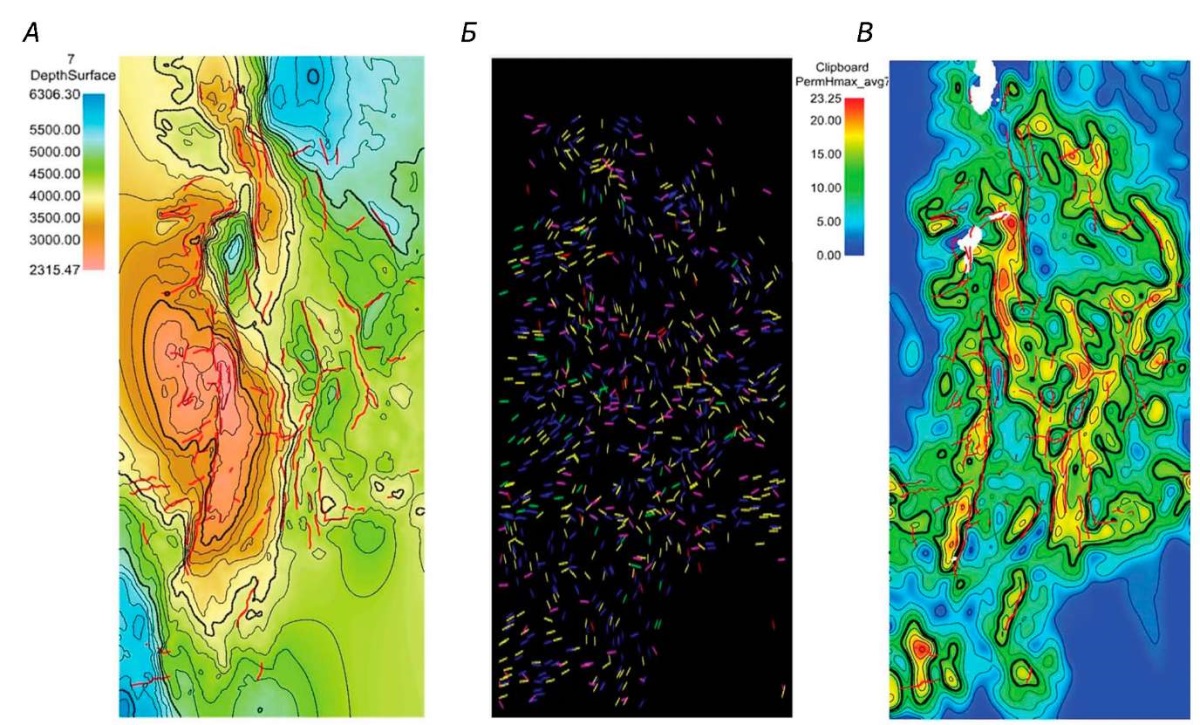

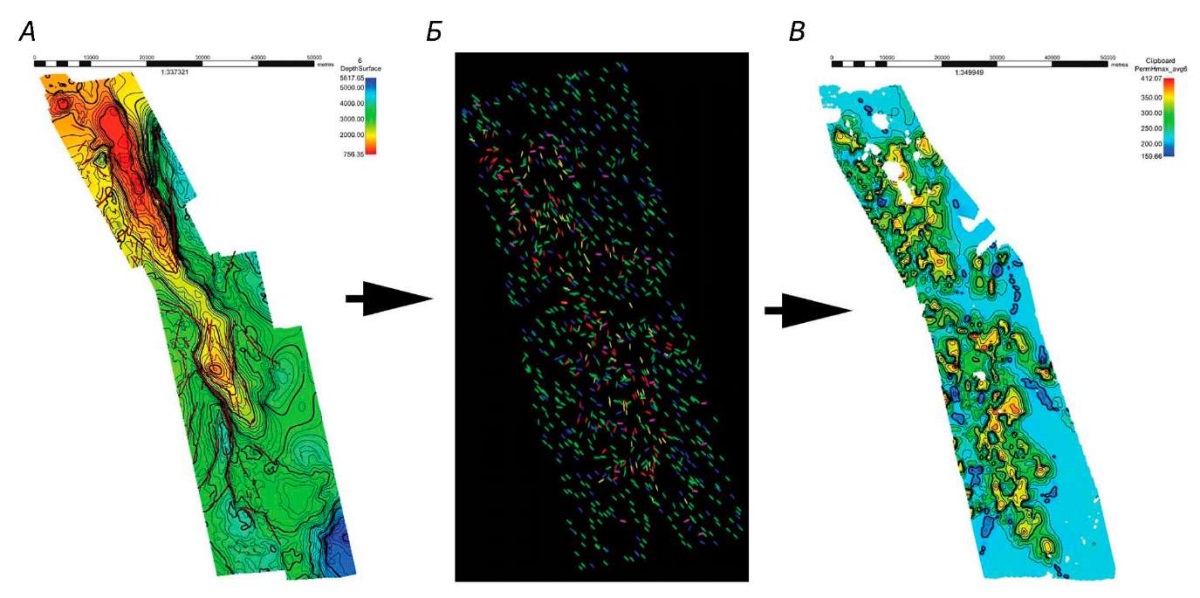

Вторичная пористость и проницаемость моделируются с помощью специальных методов, позволяющих прогнозировать плотность, апертуру и ориентировку систем трещин. Нефтегазоносность Аяшского ЛУ связывают с различными коллекторами. Если в верхней части стратиграфического разреза ожидают структурные ловушки с классическим поровым коллектором (окобыкайско-дагинский, нижненутовский и верхненутовский резервуарные комплексы), то нижние части (комплекс пород миоцен-олигоценового возраста и даже фундамента) связывают с трещинно-поровыми и кавернозно-трещинными резервуарами. При этом характер тектонической нарушенности верхних горизонтов, а это более 400 разрывных нарушений, косвенно свидетельствует о значительном влиянии трещиноватости на фильтрационные свойства коллектора. В таком случае эффективные ФЕС коллектора должны представлять собой «сумму» первичной и вторичной пористости и проницаемости. Построенная и адаптированная дискретная модель трещиноватости Аяшского блока послужила основой для расчета вторичной проницаемости. В качестве примера представлена схема относительной трещинной проницаемости Perm Khmax даехуриинского горизонта (рис. 5), которая показала, что области повышенных значений становятся более вытянутыми, локализуясь в виде 4-х прерывистых полос, вытянутых параллельно основной структуре. разных горизонтов Аяшского ЛУ [17].

Рис. 5. Схемы структурной поверхности (А),

дискретной модели трещиноватости (Б)

и вторичной проницаемости (В)

даехуриинского горизонта Аяшского ЛУ

Fig. 5. Schemes of the structural surface (A),

discrete model of fracturing (Б)

and secondary permeability (В)

of the Daekhuri horizon of the Ayashsky license area

Подводя итог проделанной работе по Аяшскому блоку, можно сделать следующие выводы:

- выявленная вторичная проницаемость существенным образом отличается у верхних и нижних стратиграфических горизонтов, причем поверхностью раздела служит окобыкайская глинистая пачка;

- большинство зон повышенных значений проницаемости вытянуты в субмеридиональном направлении согласно общему простиранию структуры. Наиболее высокопроницаемые участки локализованы на крутых склонах поднятий;

- разные участки изучаемой территории неодинаково затронуты процессом трещинообразования, причем с глубиной максимумы вторичной проницаемости локализуются вдоль пологопадающих разломов фундамента;

- вторичная проницаемость верхних горизонтов более проявлена в пределах южной половины Аяшского блока.

Геомеханическая модель коллекторских свойств в Восточно-Одоптинском ЛУ

В пределах этого ЛУ работами прошлых лет выделены и оконтурены Восточно-Одоптинская, Лозинская, Южно-Лозинская, Шивчибинская антиклинальные структуры. В непосредственной близости от участка исследования выявлены крупные нефтегазоконденсатные месторождения Одопту-море (Северный, Центральный и Южный купола), Пильтун-Астохское, Аркутун-Дагинское и Чайвинское, продуктивность которых связана с отложениями нижненутовской толщи [15].

Для построения геомеханической модели необходимо знать современную ориентировку внешнего сжатия и тип напряженного состояния. Аналогично с Киринским и Аяшским ЛУ для Восточно-Одоптинского ЛУ установлено изменяющееся сжатие от субширотного на юге до северо-восточного на севере. Соответственно, ориентировка растяжения меняется от субмеридиональной до северо-западной. Помимо этого, сдвиговый тип напряженного состояния выявляется по данным решения фокальных механизмов высокомагнитудных землетрясений и кулисообразного расположения мелких разрывных нарушений, свидетельствующих о наличии крупных левосдвиговых смещений, вытянутых в северо-западном направлении [17].

Исходной для построения геомеханической модели является трехмерная цифровая геологическая модель (рис. 6). При создании модели было учтено более 300 разрывов. Отметим, что главными структурообразующими нарушениями являются взбросы, сбросы и сдвиги, кинематика которых хорошо видна на сейсмических разрезах. Некоторые взбросы достигают поверхности дна моря или фиксируются до средней части верхненутовского комплекса и при этом имеют значительную амплитуду смещения по нижним горизонтам, достигающую 1000 м. Подобные разрывные нарушения являются отражением хрупких деформаций горных пород фундамента и палеогена в более пластичных отложениях осадочного чехла. Таким образом, разломообразование происходило вдоль ослабленных зон древних, погребенных разломов фундамента Восточно-Одоптинского ЛУ [16].

Рис. 6. Трехмерная структурно-геологическая модель

Восточно-Одоптинского лицензионного участка

Fig. 6. Three-dimensional structural-geological model

of the East Odoptinsky license area

Напряженное состояние коллектора было рассчитано с помощью упругой конечно-элементной модели (Elastic Stress). Напомним, что данный метод позволяет моделировать процесс образования трещин в результате деформирования горных пород при превышении предела прочности. Региональное поле напряжений рассматривается как внешнее граничное условие. В результате приложенной нагрузки происходит смещение по существующим разломам, что приводит к появлению локального поля напряжений, которое определяет характер трещиноватости исследуемого района [11].

Расчеты появления новообразованных трещин были сделаны с помощью математической модели Мора — Кулона.

С помощью программного модуля «Fracture modelling» для Восточно-Одоптинского ЛУ были рассчитаны пять параметров, которые определяют появление новых тектонических трещин или изменение степени раскрытости существующих неоднородностей. Этими трендами являлись: распределения максимального горизонтального напряжения и его ориентировка; вероятность появления новообразованных трещин (Fracture Like), ориентировка трещин — Shmaxdir; кривизна структурной поверхности, ориентировка трещин — Max Curvature Direction; близость к разломам (Fault Proximity), ориентировка трещин — Fault Strike; близость к концам разломов (Fault Tip Proximity), ориентировка трещин — Fault Strike [12].

Проведенные расчеты, выполненные для каждого горизонта (от поверхности фундамента до подошвы помырского горизонта), позволили перейти к созданию аналитической дискретной модели трещиноватости с помощью программы «Create Fracture Mode». В данной программе трещины создаются пропорционально плотности рассчитанных трендов и данных об их ориентировках. При моделировании соблюдается геометрическое подобие, которое сводится к сходству «роз-диаграмм» между трещиноватостью и разрывными нарушениями [13].

Вторичная пористость и проницаемость были рассчитаны с помощью специальных методов, основанных на прогнозной оценке плотности, апертуры и ориентировки систем трещин. Нефтегазоносность Восточно-Одоптинского ЛУ связывают с различными коллекторами. Если в верхней части стратиграфического разреза ожидают структурные ловушки с классическим поровым коллектором, то нижние части (комплекс пород миоцен-олигоценового возраста и фундамент) связывают с трещинно-поровыми и кавернозно-трещинными резервуарами. При этом характер тектонической нарушенности верхних горизонтов, а это более 200 разрывов, косвенно свидетельствует о значительном влиянии трещиноватости на фильтрационные свойства коллектора. В таком случае эффективные фильтрационно-емкостные свойства резервуара должны представлять собой «сумму» первичной и вторичной пористости и проницаемости [19].

Расчет вторичной проницаемости Восточно-Одоптинского ЛУ был выполнен с помощью программного модуля Dual-Porosity Modelling компании Roxar. В качестве примера ниже показаны схемы структурной поверхности (А), дискретной модели трещиноватости (Б) и вторичной проницаемости (В) уйнинско-дагинского комплекса (ОГ 6) Восточно-Одоптинского ЛУ (рис. 7) [7].

Рис. 7. Схемы структурной поверхности (А),

дискретной модели трещиноватости (Б)

и вторичной проницаемости (В)

уйнинско-дагинского комплекса (ОГ 6)

Восточно-Одоптинского ЛУ

Fig. 7. Schemes of the structural surface (A),

discrete model of fracturing (Б)

and secondary permeability (В)

of the Uininsky-Daginsky complex (OG 6)

of the East Odoptinsky license area

Уйнинско-дагинский комплекс сложен разнофациальными глинисто-песчаными и песчано-глинистыми отложениями при общем преобладании песчано-алевритовых пород. Причем в нижней части разреза преобладают флюидоупоры, а в верхней — коллекторы. Пласты-коллекторы сложены преимущественно песчаниками от мелкозернистых до среднезернистых. Толщина песчаных пластов в толще изменяется от первых метров до 50 м. Пористость 12—25 %, проницаемость 0,0001—1 мкм². В резервуарах данного стратиграфического комплекса с поровым и трещинно-поровым типом коллектора содержатся промышленные залежи углеводородов на месторождениях шельфа: Лунском, Венинском, Киринском, и прилегающей суши — Монги, Мирзоева, Усть-Томи, Усть-Эвайском и других. На рисунке 7 представлена схема относительной трещинной проницаемости Perm Khmax для данного горизонта. Так же как для подстилающего его мачигарско-даехуриинского горизонта, характерны вытянутые в северо-западном направлении зоны высоких значений вторичной проницаемости (рис. 7В). Для Восточно-Одоптинской и Лозинской структур наибольшие значения проницаемости тяготеют к сводовым частям поднятий. Для Шивчибинской антиклинали повышенные значения проницаемости располагаются на западной половине структуры. Область высоких значений отмечена в седловине между Лозинской и Шивчибинской структурами. На схеме вторичной проницаемости дагинского комплекса (ОГ 6) Киринского, Аяшского и Восточно-Одоптинского ЛУ хорошо видна обособленность структур Восточно-Одоптинской, Лозинско-Шивчибинской, Баутинской, Южно-Баутинской, Айашской, Южно-Осенгинской [5].

Подводя итог проделанной работе по Восточно-Одоптинскому ЛУ, можно сделать следующие выводы:

- геомеханическая модель позволила оценить вторичную пористость и проницаемость для каждого стратиграфического комплекса;

- выявленная вторичная проницаемость существенным образом отличается у верхних и нижних стратиграфических горизонтов, причем поверхностью раздела служит окобыкайская глинистая пачка;

- разные участки изучаемого района неодинаково затронуты процессом трещинообразования, причем с глубиной максимумы вторичной проницаемости локализуются вдоль пологопадающих разломов фундамента. Наиболее проницаемыми участками фундамента являются западный склон и восточное крыло Восточно-Одоптинской антиклинальной структуры, а также западный борт Лозинской антиклинальной ловушки;

- вторичная проницаемость определяет обособленность локальных структур рассматриваемого ЛУ (Восточно-Одоптинская, Лозинская, Шивчибинская);

- относительная проницаемость над глинистой толщей окобыкайского горизонта практически вдвое выше, чем в остальных частях разреза горизонта.

- для верхнемиоцен-плиоценовых отложений наиболее проницаемыми становятся северная, центральная и южная части Лозинской антиклинали. Эти зоны появились благодаря трем системам кулис мелких разрывных нарушений, расположенных над левосторонними сдвигами северо-западной ориентировки [5].

Заключение

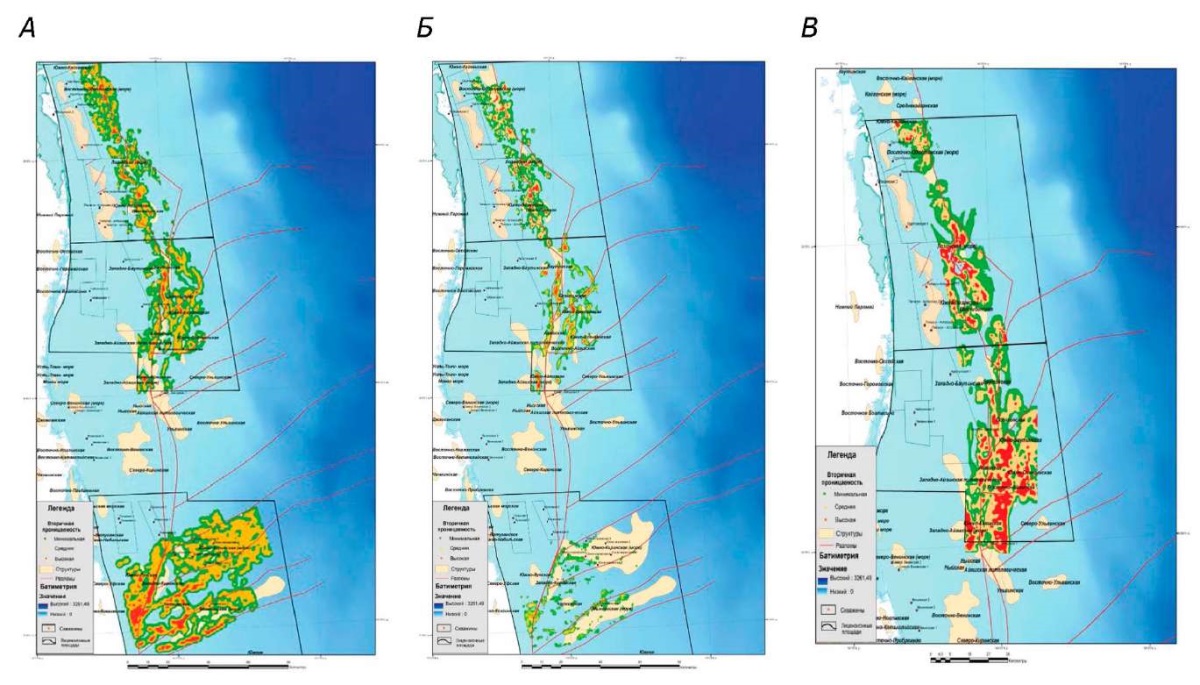

В результате выполненных работ установлено, что Присахалинский шельф в пределах Киринского, Аяшского и Восточно-Одоптинского ЛУ испытывает современное сдвиговое поле напряжений с субширотной ориентировкой оси максимального сжатия. В результате приложенной нагрузки происходит смещение по существующим неоднородностям (разломам), что приводит к появлению локального поля напряжений, которое влияет на образование новых или изменение степени раскрытости существующих трещин, определяющих вторичную пористость и проницаемость горных пород. 3D геомеханическое моделирование, выполненное для данного региона, позволило рассчитать прогнозную проницаемость для каждого стратиграфического горизонта. Отметим, что выявленная вторичная проницаемость существенным образом отличается у верхних и нижних стратиграфических горизонтов, причем поверхностью раздела служит окобыкайская глинистая пачка.

На схеме вторичной проницаемости даехуриинского горизонта Киринского, Аяшского и Восточно-Одоптинского ЛУ видно, что южнее Восточно-Одоптинского поднятия зоны высоких значений вторичной проницаемости приобретают все более вытянутую форму (особенно это заметно при переходе к Аяшскому и Киринскому ЛУ) (рис. 8А). При этом меняется ориентировка этих зон — от северо-западной для Восточно-Одоптинского участка к субмеридиональной для Аяшского участка и к северо-восточной для Киринского ЛУ. Вторичная проницаемость дагинского горизонта на Киринском ЛУ заметно уменьшается, в то время как на Аяшском и Восточно-Одоптинском ЛУ она практически остается без изменений (рис. 8Б). Основные максимумы повышенных значений вторичной проницаемости протягиваются вдоль крупных разрывных нарушений, создают сеть фильтрационных каналов, определяющих миграцию УВ (особенно это характерно для НГМТ уйнинского, окобыкайского и даехуриинского комплексов).

Рис. 8. Схема вторичной проницаемости даехуриинского горизонта (А),

дагинского комплекса ОГ-6 (Б), верхненутовского подкомплекса ОГ 2 (В)

Аяшского, Киринского и Восточно-Одоптинского ЛУ

Fig. 8. Scheme of secondary permeability of the Daekhurinsky horizon (A),

Daginsky complex OG-6 (B), Verkhnenutovsky subcomplex OG 2 (C)

of the Ayashsky, Kirinsky and East Odoptinsky license areas

Крупные разрывные нарушения в окобыкайской свите являются каналами вертикальной миграции УВ, которые соединяют НГМТ палеогенового возраста с коллекторами верхнего миоцена и плиоцена. Для этого горизонта актуальным является вопрос сохранности (тектонической ненарушенности). С данных позиций можно объяснить отсутствие скоплений УВ под активными тектоническими зонами.

Для верхнемиоцен-плиоценовых отложений наиболее проницаемыми становятся южная часть Восточно-Одоптинского и южная половина Аяшского ЛУ (рис. 8В). Отметим, что вторичная проницаемость определяет фильтрационную обособленность локальных структур.

Важно отметить, что вклад значений вторичной проницаемости в полную (или эффективную) проницаемость у разных стратиграфических подразделений неодинаков. Так, например, в комплексе пород фундамента предполагается присутствие кавернозно-трещинного резервуара, для которого вторичная проницаемость равна полной. Для эоцена — позднеолигоценового мачигарско-даехуриинского комплекса, обладающего трещинно-поровым резервуаром, вклад вторичной проницаемости при оценке эффективной преобладает, и, следовательно, площади с высокими значениями вторичной проницаемости являются перспективными для поиска месторождений УВ (см. рис. 8). В залегающих выше отложениях ранне-среднемиоценового комплекса, также характеризующихся трещинно-поровым коллектором, составляющая вторичной проницаемости становится меньше. Для преимущественно терригенных отложений верхнего миоцена-плиоцена, обладающих поровым резервуаром, роль вторичной проницаемости существенно ниже, тем не менее ее необходимо учитывать.

Выявленная вторичная проницаемость может существенным образом дополнить информацию о фильтрационных параметрах коллектора. Все расчеты выполняются на сетке 3D геологической модели, что позволяет использовать полученные данные для гидродинамического моделирования.

ВКЛАД АВТОРА / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Шатыров А.К. — разработал концепцию статьи, подготовил текст статьи, построение и моделирование, выполнил перевод на английский язык, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Shatyrov A.K. — developed the concept of the article, prepared the text of the article, contributed to the work during construction and modeling, translated into English, finally approved the published version of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Астафьев Д.А., Кабалин М.Ю., Скоробогатов В.А. Оценка и освоение углеводородного потенциала недр Охотоморской провинции // Научнотехнический сборник «Вести газовой науки», 2021. С. 161—177.

2. Бакулина Л.П. Фациальный анализ // Ухта: Изд-во УГТУ, 2008. 34 с.

3. Гереш Г.М. Роль доразведки в процессе эксплуатационного разбуривания месторождений шельфа о. Сахалин // Научно-технический сборник «Вести газовой науки», 2020. С. 32—39.

4. Дегтярев В.А., Сизанов Б.И., Костров Ю.В., Хмарин Э.К., Халиулин Р.Р. Уточнение фациальной модели северо-восточной части острова Сахалин с целью локализации кремнистых отложений // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2021. № 2. С. 4—19.

5. Керимов В.Ю., Хоштария В.Н., Бондарев А.В., Сизиков Е.А. Очаги генерации углеводородов в Присахалинском шельфе Охотского моря / Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. 2016. № 2(283). С. 5—15.

6. Кудымов А.В. Условия седиментации в готеривсеноманском морском бассейне Сихотэ-Алиня и Нижнего Приамурья // Тихоокеанская геология. 2009. Т. 22, № 6. С. 102—114.

7. Монакова А.С., Осипов А.В. Условия формирования и перспективы поисков залежей нефти и газа в зоне передовых складок западного склона Южного Урала // Труды Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. 2015. № 1. С. 17—26.

8. Никитенко О.А., Ершов В.В. Гидрогеохимические критерии поиска и разработки углеводородных месторождений: обзор, анализ и перспективы использования на острове Сахалин // Геосистемы переходных зон. 2021. № 4. С. 361—377.

9. Серикова У.С. Мировая история освоения ресурсов нефти и газа в морских акваториях / Нефть, газ и бизнес. 2015. № 9. С. 13—16.

10. Ступакова А.В., Суслова А.А., Книппер А.А., Карнюшина Е.Е., Крылов О.В., Шелков Е.С., Коротков С.Б., Карнаухов С.М., Осипова О.Н. Особенности геологического строения и нефтегазоносности шельфов дальневосточных морей / Георесурсы. 2021. № 2. С. 26—34.

11. Guliev S., Mustaev R.N., Kerimov V.Yu., Yudin M.N. Degassing of the earth: Scale and implications // Gornyi Zhurnal. 2018. No. 11. P. 38—42.

12. Kerimov V., Rachinsky M., Mustaev R., Serikova U. Geothermal conditions of hydrocarbon formation in the South Caspian basin. // Iranian Journal of Earth Sciences. 2018. No. 10. P. 78—89.

13. Kerimov V.Yu., Bondarev A.V., Mustaev R.N. Estimation of geological risks in searching and exploration of hydrocarbon deposits // Neftyanoe Khozyaystvo — Oil Industry. 2017. P. 36—41.

14. Kerimov V.Yu., Lavrenova E.А., Shcherbina Yu.V., Mamedov R.А. Cretaceous-cenozoic hydrocarbon systems of the eastern arctic seas // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. “International Science and Technology Conference “Earth Science”. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2022. P. 032016.

15. Lapidus A.L., Kerimov V.Yu., Mustaev R.N., Salikhova I.M., Zhagfarov F.G. Natural Bitumens: Physicochemical Properties and Production Technologies // Solid Fuel Chemistry. 2019. No. 52(6). P. 344—355.

16. Mofei Du, Jianshe Lei, Dapeng Zhao. New seismic constraints on arc magmatism and subduction dynamics beneath the Japan Islands from Sn tomography // Journal of Asian Earth Sciences. 2023. Vol. 256. P. 105802.

17. Shegai V.I., Tolstikov A.V. Upper miocene and pliocene deposits of north-eastern shelf of Sakhalin Island: new seismic data on structure and petroleum potential // Geology of oil and gas. 2022. No. 3. P. 67—83.

18. Volkova P.A., Tikhomirov N.P., Bobrov A.A., Ivanova M.O., Dadykin I.A., Grigoryan M.Y., KopylovGuskov Y.O. Unexpected burst of new data on vascular plants flora for the lesser Kuril ridge and the whole Kuril archipelago // Journal of asia-pacific biodiversity. 2020. P. 738—744.

19. Zhi-Xin Guo, Yuan-Peng Shi, Yong-Tai Yang, ShuanQi Jiang, Lin-Bo Li, Zhi-Gang Zhao. Inversion of the Erlian Basin (NE China) in the early Late Cretaceous: Implications for the collision of the Okhotomorsk Block with East Asia // Journal of Asian Earth Sciences. 2018. Vol. 154. P. 49—66.

Об авторе

А. К. ШатыровРоссия

Шатыров Анар Камандарович — инженер лаборатории «Моделирование углеводородных систем», тел.: +7 (926) 142-77-63.

23, Миклухо-Маклая ул., Москва 117997, тел.: +7 (926) 142-77-63

Конфликт интересов:

автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Шатыров А.К. Оценка геомеханических свойств коллекторов Присахалинского шельфа по результатам моделирования. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(6):53-65. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-6-53-65

For citation:

Shatyrov A.K. Assessment of Sakhalin shelf reservoirs by geomechanical modeling. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(6):53-65. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-6-53-65