ГЕОЛОГИЯ

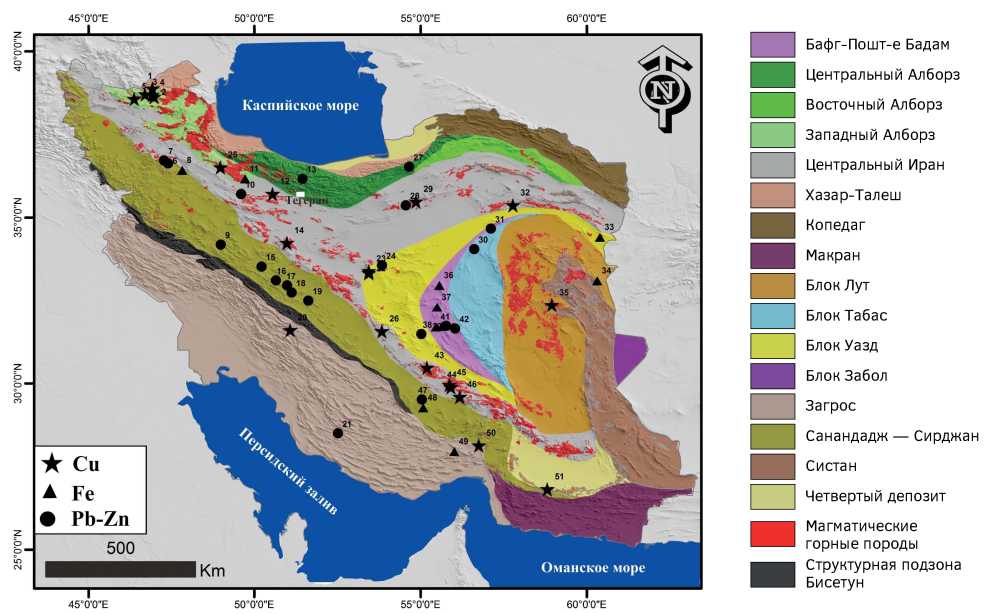

Введение. Крупномасштабные геологические структуры, такие как линеаменты, представляет большой научный интерес в связи тем, что позволяют прогнозировать наличие рудных полей Цель данного исследования определить связь между рудными месторождениями, линеаментами и крупномасштабными разломами.в Иране с использованием спутниковых снимков, цифровой модели рельефа и структурных карт.

Материалы и методы. В данном исследований была составлена карта линеаментов Ирана, которые выделялись как автоматически, так и вручную. Для проверки взаимного пространственного распределения рудных месторождений и линеаментов была подготовлена база данных отработанных и эксплуатируемых месторождений, основанная на материалах изданных карт, опубликованных статей и отчетов о рудных месторождениях Ирана.

Результаты. Анализ линеаментов на геологических картах указывают на наличие четырех доминирующих направлений простирания крупных и малых линеаментов. На разработанной карте линеаментов показаны основные продольные разломы северо-западного простирания, которые параллельны основному простиранию орогенного пояса Загрос, разломы субширотного и субмеридионального простирания, которые имеют диагональное расположение, и поперечные разломы северо-восточного простирания. В результате объединения выходных данных карты линеаментов и карты месторождений полезных ископаемых с помощью программного обеспечения ArcGis была получена «Комбинированная карта линеаментов и месторождений меди, свинца, цинка и железа в Иране». С помощью кумулятивных методов в программном обеспечении ArcGis была проанализирована зависимость между количеством рудных месторождений и расстоянием от линеаментов.

Заключение. Около 90% и 50% рудных месторождений расположены на расстоянии менее 15 км и 5 км, соответственно, от центральной линии ближайшего линеамента. Прослеживается прямая зависимость между плотностью линеаментов и наличием месторождений. Результаты данной работы демонстрируют, что используемый в этом исследовании подход может быть применим для оценки перспектив рудных полей в труднодоступных и слабоизученных регионах.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Введение. Опытная эксплуатация руд из недр месторождения Сухой Лог показала, что геология и структура месторождения изучены недостаточно полно.

Цель работы. Более детально изучить геологию и структуру месторождения и определить основные закономерности размещения оруденения в плане, на флангах и на глубину, которые будут полезными при добыче руд на месторождении и при поисках фланговых продолжений оруденения.

Материалы и методы. Авторы в полной мере использовали имеющиеся карты, схемы, зарисовки и блок-диаграммы, фиксирующие рудные тела и их поведение в плане и на глубину, и построили новую схему оруденения на месторождении Сухой Лог, на его флангах и на глубину. Результаты. Показано, что золотое оруденение на Сухоложской и Вернинско-Невской рудоносных площадях контролируются различными элементами трещинной структуры. При этом на Сухоложской площади оруденение приурочено к мощной зоне субширотного надвига чешуйчатого типа, местами приспосабливающегося к неширокой полосе мелких разломов, плоскостей скольжения и трещиноватости северо-западного направления. Эта полоса трещиноватости пересекает вытягивающиеся субширотно рифейские глинисто-сланцевые породы Хомолхинской свиты примерно в средней части месторождения. Здесь чешуйчатый надвиг приспосабливается к приоткрывающимся в период оруденения трещинным нарушениям северо-западного простирания и выполаживается, его мощность местами возрастает до 130 м. В изогнутом и выположенном интервале надвига локализуется рудное золото-арсенопирит-пирит-кварцевое образование мощностью в 130 м. Оно, склоняясь, полого погружается в север-северо-восточном направлении. Основная доля запасов золота оказалась заключенной в этом рудном образовании. Руды прожилково-вкрапленного типа, прожилковые и жильные образования являются наиболее богатыми рудами. Между ними всегда проявлена вкрапленность золотосодержащих пирита и подчиненного ему арсенопирита. «Густота», плотность межпрожилковой вкрапленности определяет рубеж промышленного оруденения.

На западном фланге месторождения, в пределах другого — Угаханского месторождения, развились прожилковые и жильные золото-кварц-пирротиновые руды более глубокого уровня образования. Здесь поиски сухоложских пирит-кварцевых руд (если они даже и существовали) неперспективны, так как они были давно эродированы, а освободившееся золото сконцентрировалось в россыпях. Поиски перспективны только вдоль Безымянного рудоконтролирующего разлома, непосредственно ограничивающего западный фланг Сухоложского месторождения. Оруденение Вернинско-Невской площади контролируется Вернинским разломом восток — северо-восточного простирания и отделяющейся от него серией одиночных оперяющих рудоносных надвиговых зон субширотного направления. К востоку оно постепенно сходит на нет. Поиск руд сухоложского типа здесь более перспективен на восточном борту р. Нырли, в 2 км к востоку от одноименного разлома и в 7 км севернее Вернинского месторождения вблизи небольшого слабоизученного участка с промышленным оруденением золота, отмеченным на схеме месторождения знаком ТМ.

Заключение. В статье определены основные геолого-структурные закономерности локализации золотых руд, которые будут полезны при проведении геолого-разведочных работ на флангах месторождения.

Введение. Крупное медно-цинково-колчеданное Ново-Учалинское месторождение на Южном Урале (54°10΄54˝ с. ш. и 59°20΄45˝ в. д.) представлено крутопадающей линзой и приурочено к эйфельским вулканитам (риодациты и базальты), смятым в сильно сжатую антиклинальную складку. Рудная залежь слепая и локализована на контакте кислых (внизу) и основных (сверху) пород. Глубина ее залегания от поверхности изменяется от 550 м на севере до 1050 м на юге; мощность — до 186 м, длина по простиранию 1250 м, по падению — 900 м. Рудное тело прорвано дайками габбро-диоритов и габбро-диабазов. Главными рудными минералами месторождения являются пирит, сфалерит, халькопирит, а нерудными — кварц, барит и кальцит. Особенностью месторождения является то, что оно, в отличие от большинства уральских колчеданных залежей, относится к существенно цинковому подтипу (Zn>>Cu). Руды преимущественно сплошные сульфидные, массивные, реже полосчатые или брекчиевидные. Основные полезные компоненты представлены медью, цинком, серой, попутно извлекаются золото, серебро, кадмий, индий, кобальт, никель, селен, теллур.

Цель исследования заключалась в уточнении морфологии рудной залежи, изучении минерального состава руд верхних горизонтов северной части месторождения и выяснении причин возникновения сложного линзовидного строения сульфидной залежи.

Материалы и методы. В период 2017—2019 гг. сотрудниками ИГЕМ РАН совместно с геологами Учалинского ГОКа в ходе проведения эксплуатационно-разведочных работ проводилось геологическое и минералогическое картирование.

Результаты. Были существенно уточнены контуры северной части рудного тела, а также выявлены серии даек изменчивой морфологии. Проведено сравнение новых данных с прежними представлениями о строении рудной залежи. Представленные детальные геологические разрезы иллюстрируют сложную линзовидную форму рудной залежи, осложненную раздувами и пережимами, которую она приобрела вследствие динамометаморфизма.

Заключение. По результатам изучения геологического строения месторождения и минералогического картирования предложена схематическая реконструкция условий формирования его складчатой структуры. Полученные данные могут быть использованы в дальнейшем при корректировке системы эксплуатационной разведки и оконтуривания, а также при пересчете запасов.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Введение. В Северо-Каспийском регионе располагается одна из крупнейших по запасам углеводородов (УВ) в мире Астраханско-Приморская область нефтегазонакопления, которая начинается в северо-западной части суши Прикаспийского бассейна, пересекает северную акваторию Каспия и заканчивается на суше, в юго-восточной части рассматриваемого региона. Цель. Выявление геодинамических и геологических факторов формирования крупных месторождений УВ в подсолевых отложениях сложно построенного Северо-Каспийского региона Прикаспийской синеклизы.

Материалы и методы. Анализ данных о геодинамической и геологической эволюции СевероКаспийского региона Прикаспийской синеклизы и особенностей его геологического строения и развития.

Результаты. Установлено, что характер формационных рядов, геодинамическая и геологическая обстановки (наличие зон спрединга, субдукции, обусловивших интенсивный тепловой поток, наличие изолированного бассейна седиментации с интенсивным накоплением карбонатов в верхнем девоне — нижней перми, мощная соленосная покрышка кунгура) оказались весьма благоприятными для генерации, миграции и аккумуляции УВ в пределах развитых в Астрахано-Приморской нефтегазоносной области (НГО) Северо-Каспийского региона крупных тектоно-седиментационных поднятий верхнего девона-нижней перми, образованных шельфовыми биогермами, барьерными рифами, а также крупными рифогенными атоллами, сформировавшимися над древними прогибами, с которыми связаны такие крупные местоскопления УВ, как Кашаганское, Тенгизское, Астраханское, Королевское, имеющие высокие удельные запасы УВ (более 100 тыс.т/км2).

Заключение. В пределах основных палеовпадин изолированного бассейна Северо-Каспийского региона за верхнепалеозойскую историю, в основном, имело место устойчивое и длительное прогибание, благоприятное для накопления мощной толщи карбонатных (в основном рифогенных) образований, существовали геотермические и барические условия, необходимые для преобразования и последующей миграции УВ из нефтегазопродуцирующих комплексов в коллекторы, в качестве которых здесь служили, в основном, массивные карбонатные образования рифогенного генезиса, а также консервация образовавшихся месторождений мощными соленосными отложениями кунгурского яруса. Разработаны дальнейшие направления поисково-разведочных работ на шельфе этого региона для выявления новых месторождений УВ в подсолевых отложениях.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ

Введение. В процессе изучения доманиковых продуктивных отложений франско-фаменского возраста возникает много неопределенностей при выделении эффективных толщин в разрезе. Несмотря на то что при разработке методических рекомендаций к выделению перспективных интервалов в отложениях доманикового типа на сегодня уже существуют некоторые подходы, например определение эффективной толщины по газовому каротажу при геолого-технических исследованиях, представленная методика интерпретации в публикации и другие методы решения проблемы продолжают развиваться, а повышение их эффективности не теряет своей актуальности.

Цель — разработать основные методические подходы для интерпретации ГИС с целью выделения перспективных отложений доманикового типа с наличием подвижных углеводородов (УВ). Материалы и методы. В работе отображены результаты исследований, проведенных по опубликованным данным геолого-геофизических исследований скважин ранее пробуренных в Бузулукской впадине, на основании которых построены основные зависимости ГИС, а также материалы керновых и геофизических исследований скважин ПАО «Газпром нефть» на территории Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. В рассматриваемых скважинах выполнен расширенный комплекс ГИС, проведены испытания и керновые исследования, включая геохимические, которые выполнялись в отложениях франского возраста, плотность исследований по 5—10 образцов на 1 пог. метр керна.

Результаты. В представленной работе впервые показаны основные методические подходы для выделения эффективных нефтенасыщенных толщин в отложениях доманикового типа по данным ГИС на основе комплексирования геолого-геофизических и геохимических данных, характеризующих вещественный и минералогический состав пород, содержание органического вещества, групповой состав углеводородов, генезис коллекторов. В разрезе идентифицированы породы с различными насыщающими их углеводородами по групповому составу, определяющими их подвижность. Получены граничные значения при интерпретации методов ГИС для пород доманикового типа, содержащих подвижные и неподвижные УВ. Предложенные методические подходы были опробованы на других скважинах участка в отложениях доманикового типа и площадях распространения доманиковой формации в Оренбургской области. В результате многократного практического применения и тестирования разработанной методики подтверждена ее эффективность.

Заключение. Основы интерпретации данных ГИС при выделении эффективных нефтенасыщенных толщин обоснованы геолого-геофизическими и геохимическими свойствами отложений доманикового типа.

МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ, ЛИТОЛОГИЯ

Введение. В метаморфических породах Центрального Вьетнама в зонах их контакта с триасовыми интрузиями гранитов обнаружено комплексное Au-Cu-U-оруденение. Оно локализовано в тектонических брекчиях и катаклазитах, затронувших гранитоиды триаса и метаскарновые породы докембрия. Наибольшая дифференциация отмечается для тектонически нарушенных гранитов комплекса Хайван и метасоматически переработанных зон контактов этого комплекса с метакарбонатными и метаультрамафическими породами комплекса Хамдык.

Цель — определение минерального и элементного состава комплексных проявлений Cu, U и Au в протерозойских породах провинции Контум Центрального Вьетнама.

Материалы и методы. Работа основана на данных, собранных во время работы в полевых условиях, аналитических лабораторных исследованиях, собранных авторами в период 2016–2019 гг. Диагностика минерального состава руд выполнена по 60 аншлифам. Химический состав руд определен по 214 пробам методами ICP MS и по 374 пробам атомной адсорбции во Вьетнамском центре геологического и экспериментального анализа, г. Ханой. Геохимические связи компонентов руд установлены методом многомерных статистических корреляций.

Результаты. Диагностирован минеральный состав, включающий пирротин, пирит, халькопирит, молибденит, магнетит, мартит, гематит, кубанит, марказит, золото, ксенотим, сфалерит, уранинит, халькозин, ковеллин, гетит, малахит и лимонит. Петрографический и петрохимический состав, геологическое положение метаморфических образований комплекса Хамдык и данные по изотопному возрасту позволяют считать их неопротерозойско-кембрийскими образованиями, испытавшими метаморфизм в ордовике.

Заключение. Намечена схема последовательности минералообразования. Результаты ICP MS первичных руд показали, что помимо Cu имеются концентрации Co, Mo, U, Au, Zn, Ni, V, Y, La и As. Установлена положительная корреляция между Cu, U и Au. Предложена модель гидротермального формирования руд.

ТЕХНИКА ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Введение. В настоящее время существуют различные технические средства для искусственного искривления скважин с целью решения различных технических и геолого-методических задач, из которых наиболее современными и точными являются отклонители непрерывного действия (ОНД). В тоже время в ряде сложных горно-геологических условий эффективность работы ОНД снижается. В связи с этим возникает необходимость поиска и устранения причин, которые негативно влияют на работу отклонителя в процессе искривления.

Цель — повышение результативности искривления скважин отклонителем непрерывного действия фрезерующего типа в твердых и очень твердых горных породах путем снижения скорости разбуривания искусственного забоя.

Материалы и методы. Изучен принцип работы различных типов отклонителей непрерывного действия. В основу написания статьи легли результаты анализа работы отклонителя непрерывного действия фрезерующего типа в сложных горных условиях и обзор материалов, используемых для изготовления искусственных забоев, а также результаты разработок, направленных на повышение эффективности забуривания нового направления скважины в твердых горных породах с искусственного забоя.

Результаты. Анализ позволил выявить, что основными причинами снижения эффективности работы отклонителя являются механизм набора кривизны и неравнопрочность горной породы и искусственного забоя. Особенностью работы ОНД фрезерующего типа является то, что раскрепление и создание отклоняющего усилия осуществляется за счет постоянного воздействия осевой нагрузки, величина которой пропорционально влияет на скорость бурения.

Обзор материалов, используемых для создания искусственного забоя позволил сделать вывод, что в настоящее не существует отверждаемых материалов, которые бы имели твердость выше 8 категории по буримости, а это значит, что при попытках забуривания нового направления скважины в горных породах больше 8 категории по буримости скорость бурения отклонителем непрерывного действия превысит оптимальную и снизит интенсивность набора кривизны отклонителя.

Заключение. В связи с тем, что скорость разбуривания искусственного забоя сложно регулировать параметрами режима бурения, возникла необходимость в создании технических средств, использование которых позволило бы ограничить скорость углубки на интервале забуривания нового направления ствола скважины.

ХРОНИКА

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ISSN 2618-8708 (Online)