Перейти к:

Основы интерпретации данных ГИС для выделения перспективных отложений доманикового типа франско-фаменского возраста

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-2-61-72

Аннотация

Введение. В процессе изучения доманиковых продуктивных отложений франско-фаменского возраста возникает много неопределенностей при выделении эффективных толщин в разрезе. Несмотря на то что при разработке методических рекомендаций к выделению перспективных интервалов в отложениях доманикового типа на сегодня уже существуют некоторые подходы, например определение эффективной толщины по газовому каротажу при геолого-технических исследованиях, представленная методика интерпретации в публикации и другие методы решения проблемы продолжают развиваться, а повышение их эффективности не теряет своей актуальности.

Цель — разработать основные методические подходы для интерпретации ГИС с целью выделения перспективных отложений доманикового типа с наличием подвижных углеводородов (УВ). Материалы и методы. В работе отображены результаты исследований, проведенных по опубликованным данным геолого-геофизических исследований скважин ранее пробуренных в Бузулукской впадине, на основании которых построены основные зависимости ГИС, а также материалы керновых и геофизических исследований скважин ПАО «Газпром нефть» на территории Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. В рассматриваемых скважинах выполнен расширенный комплекс ГИС, проведены испытания и керновые исследования, включая геохимические, которые выполнялись в отложениях франского возраста, плотность исследований по 5—10 образцов на 1 пог. метр керна.

Результаты. В представленной работе впервые показаны основные методические подходы для выделения эффективных нефтенасыщенных толщин в отложениях доманикового типа по данным ГИС на основе комплексирования геолого-геофизических и геохимических данных, характеризующих вещественный и минералогический состав пород, содержание органического вещества, групповой состав углеводородов, генезис коллекторов. В разрезе идентифицированы породы с различными насыщающими их углеводородами по групповому составу, определяющими их подвижность. Получены граничные значения при интерпретации методов ГИС для пород доманикового типа, содержащих подвижные и неподвижные УВ. Предложенные методические подходы были опробованы на других скважинах участка в отложениях доманикового типа и площадях распространения доманиковой формации в Оренбургской области. В результате многократного практического применения и тестирования разработанной методики подтверждена ее эффективность.

Заключение. Основы интерпретации данных ГИС при выделении эффективных нефтенасыщенных толщин обоснованы геолого-геофизическими и геохимическими свойствами отложений доманикового типа.

Ключевые слова

Для цитирования:

Заграновская Д.Е., Исаева С.И., Захарова О.А. Основы интерпретации данных ГИС для выделения перспективных отложений доманикового типа франско-фаменского возраста. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2020;63(2):61-72. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-2-61-72

For citation:

Zagranovskaya D.E., Isaeva S.I., Zakharova O.A. Fundamentals of well logging data interpretation for determining prospective Frasnian-Famennian Domanik deposits. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2020;63(2):61-72. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-2-61-72

Отложения доманикового типа Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна давно привлекают своим нефтегазоносным потенциалом многие нефтяные компании. Рассматриваемый объект характеризуется сложным строением и до сих пор является предметом изучения, хотя вскрывается многими глубокими скважинами, пробуренными на нижележащие нефтегазоносные горизонты. Керновый материал из отложений доманикового типа лишь в последнее время начали целенаправленно отбирать и изучать в полном объеме, поэтому основная геолого-геофизическая информация об объекте заключена в данных выполненного комплекса ГИС (геофизические исследования скважин), методические приемы комплексной интерпретации которого показаны в представленной работе.

В публикации впервые показаны основы интерпретации ГИС для выделения эффективных нефтенасыщенных толщин в отложениях доманикового типа с учетом выявленных геолого-геофизических и геохимических особенностей отложений, определяемых с целью достоверной оценки запасов и ресурсного потенциала отложений.

В работе использованы опубликованные данные геолого-геофизичнских исследований скважин Бузулукской впадины, на основании которых построены основные зависимости ГИС (эти скважины участвовали в составлении временных методических рекомендаций), а также материалы керновых и геофизических исследований скважин ПАО «Газпром нефть» на территории Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. В рассматриваемых скважинах выполнен расширенный комплекс ГИС, проведены испытания и керновые исследования, включая геохимические.

Исследования проводились отдельно для каждого яруса фаменского и франского возраста и далее в целом для всего интервала отложений доманикового типа.

Концептуальное строение отложений доманикового типа

Отложения доманикового типа представляют собой кремниево-карбонатные и карбонатнокремниевые породы со сланцевой текстурой, с прослоями карбонатных брекчий, известняков и вторичных доломитов, с повышенным содержанием органического вещества (ОВ). Отложения характеризуются тонким переслаиванием пропластков кремниевых и карбонатных пород с содержанием ОВ и углеводородов (УВ) различного группового состава. Основной особенностью отложений является повышенное содержание органического вещества [11], наличием битуминозности или смолисто-асфальтеновых веществ (САВ), а также подвижных углеводородов (УВ) — нефти. Битуминозность отложений обусловлена присутствием рассеянного органического вещества (ОВ) в матриксе породы и наличием битуминозности в стилолитах, внутри раковин тентакулит, в межкристаллической пустотности, в отдельных прослоях и в прожилках [5].

Областью аккумуляции подвижных УВ являются кремнистые и доломитизированные карбонатные пропластки с наличием остатков и фрагментов характерной фауны, водорослей, образующие чередующиеся прослои по 0,2—0,5 м [8]. Пустотное пространство в отложениях доманикового типа формируется в результате метасоматических процессов и представлено трещинами, кавернами, межзернистой, межкристаллической пористостью и собственно органической пористостью (пористостью керогена). Для отложений доманикового типа, в основном в депрессионной части разреза, характерна «закрытая» система нефтегазонакопления, где основные преобразования происходят за счет перераспределения вещества внутри комплекса в результате физикохимических свойств вещества, т.е. растворение, кристаллизация, уплотнения и других процессов при катагенезе, т.е. без привноса и выноса вещества по системе разломов, секущих объект [8].

Таким образом, при выделении эффективных нефтенасыщенных толщин по данным ГИС в доманиковых продуктивных отложениях необходима информация о вещественном и минералогическом составе пород, вторичных процессах, изменивших матрикс породы и ОВ, представление о генезисе нетрадиционных коллекторов, содержании и типе органического вещества [8] и геохимические данные по групповому составу УВ и их свойствах.

Методические подходы к интерпретации

По данным кернового материала скважин в разрезе отложений франского и фаменского возраста среди плотных карбонатных пород выделяются пропластки, обогащенные органическим веществом, которые условно разделяются на нефтематеринские породы (НМП) с пористостью до 9% и более плотные пропластки, пустотное пространство которых заполнено неподвижными углеводородами (САВ). В отложениях доманикового типа также прослеживаются спорадически (нерегулярно) развитые коллекторы с пористостью выше 4%, так называемые естественные коллекторы (ЕК), характеризующиеся свойствами традиционных коллекторов.

Как отмечалось выше, характерной особенностью изучаемого разреза является высокая слоистость продуктивной части. По керновым данным в отложениях наблюдаются прослои, которые не превышают толщину 0,2 м. Этот факт значительно усложняет достижение цели создания методических подходов к интерпретации каротажа, пространственная разрешающая способность которого составляет не менее 0,4 м. Однако, несмотря на неоднозначность и недостаточную изученность рассматриваемых отложений, в отложениях доманикового типа франского и фаменского возраста удалось выделить эффективную часть разреза и рассмотреть возможные методические подходы к интерпретации ГИС.

На первом этапе при интерпретации данных ГИС важно разделить породы с повышенным содержанием органического вещества (НМП) от вмещающих карбонатов. Для этого по геохимическим определениям нефтематеринские породы были разграничены по содержанию органического углерода (Сорг) с отсечкой по значению более 1,5%. Необходимо отметить, что замеры органического вещества ТОС (содержание органического углерода) получены с помощью пиролиза Rock Eval, далее по тексту — Сорг. При интерпретации ГИС выделили пропластки с граничным значением по урановой составляющей спектрального гамма-каротажа (ГК-С), которая имеет корреляционную связь [8] с выделенными прослоями по Сорг более 1,5%. Для расчета содержания органического вещества использовалась зависимость типа «керн — ГИС», которая показывает, как урановая составляющая спектрального гамма-каротажа (ГК-С) связана с Сорг [8]. Полученный коэффициент корреляции для этих характеристик составляет 0,56, его невысокое значение указывает на редкий отбор образцов керна на геохимические исследования, который частично охватывает рассматриваемый интервал и не отражает полного представления о содержании органического вещества в разрезе, а также невысокую разрешающую способность ГИС. При использовании теплофизического каротажа на керне [9] для скважин по результатам профилирования теплопроводности получают непрерывный профиль Сорг по всему разрезу [10], что позволяет получить данные о существенно более тесной связи урановой составляющей по данным ГК-С с величиной Сорг. Так как непрерывный теплофизический каротаж еще не выполнялся в рассматриваемых скважинах, в последующих работах при проведении полного комплекса геолого-геофизических исследований, включая теплофизический, будут использованы более точные корреляционные зависимости «керн — ГИС» «Сорг-теплопроводность — ГК».

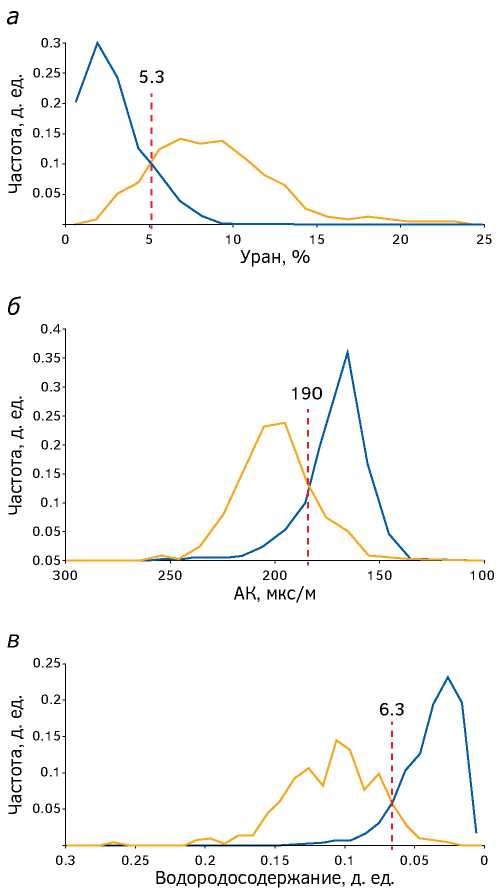

Так как отложения франского и фаменского ярусов чуть отличаются литологическим составом пород и распределением УВ по разрезу, на начальном этапе исследований для выделения коллекторов с повышенным содержанием Сорг более 1,5% граничные значения урановой составляющей устанавливались для каждого стратиграфического интервала отдельно и составили 5,8% для франского и 5% для фаменского ярусов. Однако в процессе анализа данных для выделения пород с повышенным Сорг граничное значение приняли единым для всего интервала, так как разница в значениях при разделении на стратиграфические интервалы несущественна и логичнее рассматривать весь интервал в целом. В итоге граничное значение по урановой составляющей принято в 5,3% в целом для всего франско-фаменского интервала (рис. 1а).

Для выделения вмещающих пород и пород с повышенным Сорг были получены также граничные отсечки по данным акустического каротажа и водородосодержанию. На рисунках 1б и 1в представлены гистограммы для интервала франскофаменского возраста в целом. Принятая отсечка по данным акустического каротажа, характеризующая возможные зоны разуплотнения, для всего интервала составила 190 мкс/м (рис. 1б).

Принятая отсечка по водородосодержанию, характеризующая пустотное пространство породы, для всего интервала с разделением пород с граничным значением по ТОС в 1,5% составила 6,3% (рис. 1 в).

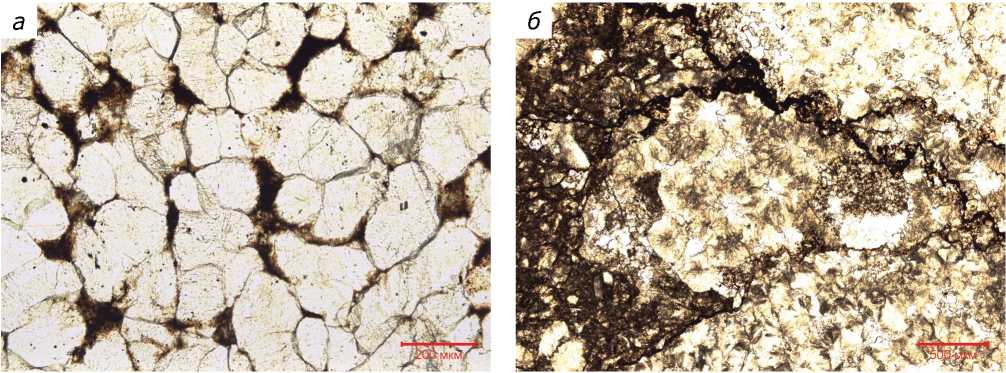

Как отмечалось ранее, породы с повышенным содержанием Сорг (НМП) можно разделить на породы с различными насыщающими их углеводородами по групповому составу, определяющему их подвижность. Так, нефтематеринские породы (НМП) подразделяются на пропластки с подвижными УВ [4] и битуминозными прослоями с содержанием смолисто-асфальтеновых веществ — с неподвижными УВ (САВ), которые из-за длины молекул не способны мигрировать через карбонатные толщи. По данным исследований керна и шлифов наблюдаются прослои, в которых коллекторские свойства занижены или вообще отсутствуют за счет заполнения пустотного пространства смолисто-асфальтеновыми веществами, т.е. неподвижными УВ, и также выделяются прослои с повышенной пористостью. Распределение битуминозности в породах доманикового типа показано на шлифах (рис. 1), где битуминозность развита в межкристаллическом пространстве и по стилолитам в интракластовом (обломки водорослевого известняка) полибиодетритово-микритовом доломитистом известняке. Также битуминозность наблюдается в межкристаллическом пространстве в известняках (рис. 2а, б). По данным ГИС для данного разделения использовалось граничное значение по боковому каротажу — 870 Омм. Отмечаются пропластки с наличием смолисто-асфальтеновых веществ в карбонатных породах, для которых характерны очень высокие сопротивления, до 10 000 Омм. Принятое граничное значение обосновывает выделение пропластков с САВ в толще породы с повышенным содержанием Сорг (НМП).

Для разделения высокопористых обогащенных Сорг пропластков от пропластков, содержащих САВ с низкими коллекторскими свойствами интервала франско-фаменского возраста, также получено граничное значение сопротивления по боковому каротажу, которое составляет 870 Омм (рис. 3). Стоит отметить, что данное значение для всего интервала аналогично и для франского яруса, если его рассматривать отдельно без фаменского яруса.

Битуминозные прослои характеризуются отсутствием пористости, что косвенно подтверждает их причастность к плотным породам, содержащим смолисто-асфальтеновые вещества, которые относятся к неподвижным УВ.

Рис. 1. Граничное значение разделения пород. а) с повышенным содержанием Сорг, более 1,5% от вмещающих по урановой составляющей ГК-С (спектральный гамма-каротаж); б) по акустическому каротажу для всего интервала; в) по водородосодержанию для всего интервала. Оранжевым цветом на рисунке представлены НМП, синим — вмещающая порода

Fig. 1. Boundary value of rock separation. a) with an increased TOC more than 1.5% from those containing the uranium component of SGR (spectral gamma-ray logging); б) by acoustic logging for the entire interval; в) by hydrogen content for the entire interval. The orange color in the drawing represents the OPR (oil-producing rocks), and the blue color represents the host rock

Рис. 2. Шлифы. Распределение битуминозности в породах доманикового типа. а — кристаллический известняк, битуминозность в межкристаллическом пространстве; б — интракластовый (обломки водорослевого известняка) полибиодетритово-микритовый доломитистый известняк. Коричневая битуминозность в межкристаллическом пространстве и по стилолитам. Описание шлифов — Газпромнефть НТЦ Fig. 2. Thin sections. The distribution of bituminosity in the rocks of the domanik type. a — crystalline limestone bituminous in the inter-crystalline space; б — intraclastic (fragments of algal limestone) polybiodetrite-micrite dolomitic limestone. Brown bituminous content in the intergranular space and on stylolites. The description of thin sections — Gazpromneft NTC

Рис. 3. Граничное значение сопротивления для выделения пористых пород, содержащих Сорг (НМП), и битуминозных пород с неподвижными УВ (САВ) для интервала франско-фаменского возраста по боковому каротажу. Оранжевым цветом на рисунке представлены НМП, серым — битуминозные пропластки (САВ)

Fig. 3. The boundary value of the resistance for the selection of porous rocks containing TOC (OPR) and bituminous rocks with fixed RAS (resinous-asphaltene substances) for the Franco-famen age interval by lateral logging. The orange color in the drawing represents the OPR, and the gray color represents the bituminous patches (RAS)

Ранее, при исследовании Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ), была разработана методика выделения эффективных толщин в битуминозных пермских отложениях (г. Тверь) [2]. В результате битуминозные участки разреза и пласты, выявляемые по данным БК и ГК, исключаются из разряда возможных коллекторов независимо от величины пористости. Это связано с тем, что авторы методики рассматривали отложения с наличием только битуминозных пропластков (САВ) с неподвижным флюидом. Хотя в разрезе кроме САВ отмечаются пропластки карбонатных пород с высоким содержанием Сорг и наличием подвижных углеводородов (аналогичных породам доманикового типа), в результате интерпретации по методике [2] большая часть коллекторов с органической пористостью остается не учтенной, что сильно занижает нефтегазоносный потенциал рассматриваемых «сланцевых» отложений.

Нами предлагается рассматривать свойства пород с учетом группового состава углеводородов, которые рекомендуется разделить по физическим свойствам на подвижные и неподвижные.

Объемная минералогическая модель

В целом, отложения доманикового типа характеризуются низкими коллекторскими свойствами. Но следует отметить, что наблюдается преимущественная обогащенность органическим веществом (Сорг) отдельных литологических разностей пород. Более высокие значения Сорг находятся в поле пород с высокой кремнистостью и повышенной пористостью. Развитие естественных коллекторов с более низким содержанием Сорг характеризуется вторичной доломитизацией (рис. 4) [3][7]. На рисунке 4 данные интервалы выделены голубым цветом.

Рис. 4. Объемная минералогическая модель для отложений доманикового типа фаменского яруса. ДГК — двойной разностный параметр по гамма-каротажу; Кn — коэффициент пористости по комплексу методов ГИС; Кп_ГГК-п — коэффициент пористости по плотностному каротажу; ПЗ — каротаж сопротивления, потенциал-зонд; БК — боковой каротаж

Figure 4. Volume mineralogical model for domanic type deposits of the famen tier. DGR — gamma ray delta; Kp — porosity coefficient for a complex of well-logging; Kp_ggk-p — porosity coefficient for density logging; PZ — resistance logging; BK — lateral log resistivity

Вероятно, что наличие высоких показаний гамма-каротажа связано с присутствием глинистости в этих отложениях, однако отложения доманикового типа состоят в основном из карбонатных и кремнистых пород и содержат менее 3—5% глинистого вещества в разрезе. Для удобства использования гамма-каротажа при интерпретации использовался двойной разностный параметр (ΔJγ). Максимальные значения ГК принимались в выдержанных радиоактивных интервалах, а наименьшие показания ГК — против чистых неглинистых карбонатных пород. При сопоставлении минерального состава с данными ГИС в отложениях доманикового типа наличие пористости наблюдается как в кремниевых [12], так и в доломитизированных породах [7]. Анализируя вещественный и минералогический состав породы, можно сделать выводы, что пористость в кремниевых и доломитизированных породах доманикового типа является органической [3], однако для более однозначного вывода требуется дополнительное изучение шлифов. Для определения пористости по данным ГИС в доманиковых продуктивных отложениях построена объемная минералогическая модель на основании системы линейных петрофизических уравнений [6]. Оценка пористости проводилась путем комплексирования акустического, плотностного и нейтронного методов.

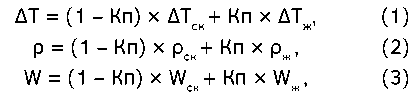

Входными параметрами являлись данные метода ECS (литосканер), акустического и плотностного каротажа и оценки водородосодержания по нейтронному каротажу. Данные взаимосвязи описываются системой линейных петрофизических уравнений:

где ΔT — интервальное время, мкс/м; ΔТж и ΔТск — интервальное время в твердой и жидкой фазе для основных пород, мкс/м; р — плотность пород по данным плотностного каротажа; рж, рск — плотность в твердой и жидкой фазе для основных пород; W — водородосодержание.

Рассчитанная по каротажу пористость (Кп по_ГИС) имеет тесную корреляционную связь с пористостью, определенной по керну.

Следующим этапом интерпретации отложений доманикового типа являлось выделение естественного коллектора.

ЕК называется порода, способная вмещать флюид и отдавать его в любых, даже незначительных количествах без стимуляции коллектора [8]. Обычно ЕК характеризуется наличием прямых признаков по каротажу (радиальный градиент сопротивлений, измеренных зондами с разной глубинностью исследований и сужение диаметра скважин, зафиксированное на кривой кавернометрии), однако в разрезе фаменского и франского возраста зачастую отсутствуют прямые признаки, что значительно усложняет выделение коллектора. В таких случаях ЕК выделяется по следующим геофизическим характеристикам:

- наличие разуплотнения по методам акустики и плотности,

- содержание органического вещества (Сорг) ниже 1,5%,

- пониженные показания гамма-каротажа и нейтронных методов,

- пористость выше 4%,

- повышенные газопоказания (данный метод носит ориентировочный характер и требует уточнения границ выделяемого коллектора) [1].

На рисунке 5 представлен пример выделения ЕК. По данным ГИС видно, что наличие ЕК подтверждено испытаниями, однако интервалы естественных коллекторов имеют высокие значения электрического сопротивления, что, вероятно, связано с тонкослоистостью разреза. Также на планшете видно, что аномалия, выделенная по газовому каротажу носит косвенный характер и, однозначно, требует уточнения границ выделяемых коллекторов [12].

Рис. 5. Пример выделения естественных коллекторов для отложений доманикового типа франского яруса. ПЗ — каротаж сопротивления, потенциал-зонд; БК — боковой каротаж; Сорг — содержание органического углерода; Уран (ГК-С) — урановая составляющая по ГК-С; АК — акустический каротаж; ГГК-п — плотностной каротаж; Кп — коэффициент пористости по комплексу методов ГИС; Кп_ЯМК — коэффициент пористости по ядерно-магнитному каротажу; С1, С2, С3 — содержание углеводородных газов по газовому каротажу. Красной пунктирной линией на рисунке обозначена область ЕК

Fig. 5. Example of allocation of natural reservoirs for deposits of the domanic type of the Fran tier. PZ — resistance logging, potential-probe; BK — lateral log resistivity; TOC — organic carbon content; Uranium (SGR) — the uranium component of SGR; AK — compressional slowness; GGK-p — bulk density; KP — porosity coefficient for a complex of well-logging methods; Kp_NMR — porosity coefficient for nuclear magnetic logging; C1, C2, C3 — the content of hydrocarbon gases for gas logging. The red dotted line in the drawing indicates the NR (natural reservoir) area

Предложенные методические подходы были опробованы на других скважинах участка в отложениях доманикового типа и площадях распространения доманиковой формации в Оренбургской области. В результате многократного практического применения и тестирования разработанной методики подтверждена ее эффективность.

Выводы

- Впервые охарактеризованы методические подходы выделения эффективных толщин для отложений доманикового типа по данным ГИС с целью достоверной оценки запасов и ресурсного потенциала.

- Основы интерпретации данных ГИС при выделении эффективных нефтенасыщенных толщин обоснованы на выявленных геолого-геофизических и геохимических особенностях отложений.

- В разрезе выделены из вмещающих кремнисто-карбонатных пород — собственно нефтематеринские породы (НМП), в которых выделяются пропластки, содержащие смолисто-асфальтеновые вещества (САВ).

- Естественные коллекторы (ЕК), спорадически развитые по всему разрезу.

- Впервые показаны граничные значения по комплексу ГИС для разделения отложений, обогащенных органическим углеродом франско-фаменского возраста на пропластки с содержанием углеводородов различной подвижности.

- Выявленные граничные значения по методам ГИС для франского и фаменского ярусов различаются, однако в целом это не приводит к существенной разнице по эффективным нефтенасыщенным толщинам.

- Более точные корреляционные зависимости по содержанию органического вещества «керн-ГИС» будут получены только при применении непрерывного теплофизического профилирования на керне.

- Выделение эффективной части разреза для отложений доманикового типа исследуемых площадей определено следующими граничными критериями по данным геофизических исследований скважин:

- урановая составляющая (по ГК-С) ≥ 5,3%,

- акустическая плотность (по акустическому каротажу) ≥ 190 US/M,

- водородосодержание (по нейтронному каротажу) ≥ 6,3%.

- Граничное значение сопротивления для разделения пропластков с учетом группового состава УВ и их подвижности (САВ и нефть) по БК составляет 870 Омм.

- Выделение спорадически развитого естественного коллектора характеризуется:

- минимальными показаниями плотностного каротажа,

- максимальными показаниями акустического каротажа,

- граничным коэффициентом пористости, равным 4%,

- подтверждением по результатам испытаний и аномальных значений по газовому каротажу.

Список литературы

1. Богданович Н.Н., Десяткин А.С., Добрынин В.М. Геофизические исследования скважин. М.: ИнфраИнженерия, 2009. 960 с.

2. Боярчук А.Ф. Разработка методики определения параметров продуктивных пластов с учетом их битуминозности в сакмаро-артинских отложениях Восточного участка Оренбургского месторождения по данным ГИС и петрофизических исследований // Научно-исследовательская работа. ОАО НПЦ. Тверьгеофизика, 2006. 84 с.

3. Вашкевич А.А., Стрижнев К.В, Шашель В.А., Захарова О.А., Заграновская Д.Е., Морозов Н.В. Геолого-геофизические особенности строения отложений доманикового типа, влияющие на оценку запасов и ресурсного потенциала УВ // Нефтяное хозяйство. 2019. № 12. С.16—20.

4. Вашкевич А.А., Стрижнев К.В., Шашель В.А., Захарова О.А., Касьяненко А.А., Заграновская Д.Е., Гребенкина Н.Ю. Прогноз перспективных зон для отложений доманикового типа на территории Волго-Уральской НГП // Нефтяное хозяйство. 2018. № 12. С. 14—17.

5. Горожанин В.М., Горожанина Е.Н., Артюшкова О.В., Заграновская Д.Е., Захарова О.А. Вторичное минералообразование в породах доманикового горизонта // Фациальный анализ в литологии: теория и практика. М.: МАКС Пресс, 2019. С. 38—40.

6. Джеббар Тиаб. Петрофизика. Теория и практика изучения коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов. Кидлингтон: Эльзевир, 2016. 894 с.

7. Заграновская Д.Е., Коробов А.Д., Стрижнев К.В., Жуков В.В. Определение генезиса нетрадиционных коллекторов с целью картирования перспективных площадей свободной нефти в отложениях баженовского горизонта на примере Пальяновской площади Красноленинского месторождения // Недропользование XXI век. 2017. № 1. С. 24—35.

8. Петерсилье В.И., Пороскун В.И, Яценко Г.Г. Методические Рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом. М.: ВНИГНИ, НПЦ Тверьгеофизика, 2003. 258 с.

9. Попов Ю.А., Попов Е.Ю., Чехонин Е.М., Габова А.В., Ромушкевич Р.А., Спасенных М.Ю., Заграновская Д.Е. Исследование баженовской свиты с применением непрерывного профилирования тепловых свойств на керне // Нефтяное хозяйство. 2017. № 3. С. 22—27.

10. Попов Е.Ю., Габова А.В., Карпов И.А., Заграновская Д.Е., Ромушкевич Р.А., Спасенных М.Ю., Чехонин Е.М., Попов Ю.А. Связь теплопроводности и естественной радиоактивности пород баженовской свиты по данным гамма-каротажа, гамма-спектрометрии и теплофизического каротажа на керне EAGE «Геомодель-2016». Геленджик, РФ, 12—16 сентября, 2016. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201602271

11. Ступакова А.В., Калмыков Г.А., Коробова Н.И., Фадеева Н.П., Гатовский Ю.А., Суслова А.А., Сауткин Р.С., Пронина Н.В., Большакова М.А., Завьялова А.П., Чупахина В.В., Петракова Н.Н., Мифтахова А.А. Доманиковые отложения ВолгоУральского бассейна — типы разреза, условия формирования и перспективы нефтегазоносности // Георесурсы, Спецвыпуск. 2017. Ч. 1. С. 112—124.

12. Ульмишек Г.Ф., Шаломеенко А.В., Холтон Д.Ю. и др. Нетрадиционные резервуары нефти в доманиковой толще Оренбургской области // Геология нефти и газа. 2017. № 5. C. 67—77.

Об авторах

Д. Е. ЗаграновскаяРоссия

Заграновская Джулия Егоровна — эксперт по оценке запасов нетрадиционных коллекторов департамента региональной геологии. Scopus Author ID: 35390675500, SPIN-код: 7975-3633

75—79, лит. Д, наб. реки Мойки, г. Санкт-Петербург 190000

С. И. Исаева

Россия

Исаева Светлана Игоревна — главный специалист геофизик департамента геологической поддержки проектов. Scopus Author ID: 57205613181 (Chizhova, S.), SPIN-код: 7127-5940

75—79, лит. Д, наб. реки Мойки, г. Санкт-Петербург 190000

О. А. Захарова

Россия

Захарова Оксана Александровна — начальник департамента региональной геологии. Scopus Author ID: 57194049790, SPIN-код: 5949-5111

75—79, лит. Д, наб. реки Мойки, г. Санкт-Петербург 190000

Рецензия

Для цитирования:

Заграновская Д.Е., Исаева С.И., Захарова О.А. Основы интерпретации данных ГИС для выделения перспективных отложений доманикового типа франско-фаменского возраста. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2020;63(2):61-72. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-2-61-72

For citation:

Zagranovskaya D.E., Isaeva S.I., Zakharova O.A. Fundamentals of well logging data interpretation for determining prospective Frasnian-Famennian Domanik deposits. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2020;63(2):61-72. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-2-61-72