ГЕОЛОГИЯ

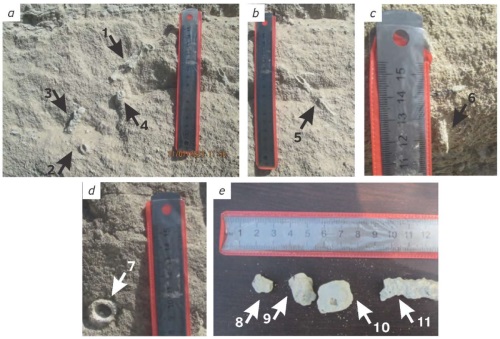

Введение. Изучение следов жизнедеятельности ископаемых организмов весьма полезно в геологических исследованиях. Однако информация об их распространении в осадочных комплексах отличается неполнотой. Полевое изучение песчаников готеривского возраста в северной части Горной Адыгеи (Западный Кавказ) позволило установить (возможно, впервые) в одной из их пачек наличие ихнофоссилий.

Цель. Целью настоящей работы является характеристика и интерпретация комплекса ихнофоссилий из готеривских песчаников Горной Адыгеи.

Материалы и методы. Полевые исследования включали поиск и документацию следов жизнедеятельности in situ, а также отбор образов. В ходе лабораторных исследований проводилась идентификация ихнофоссилий, давались оценки биотурбации и ихнофациальной принадлежности. Также с применением петрографического и рентгеновского методов анализировалось вещество, заполняющее наиболее часто встречаемые следы.

Результаты. Установленные ихнофоссилии отличаются низким разнообразием. Они идентифицированы как Ophiomorpha isp., ?Ophiomorpha isp., Skolithos isp., ?Taenidium isp. Последние встречаются наиболее часто, но именно они наименее четкие и представляют наибольшую сложность для определения. Биотурбация невелика, но возрастает в отдельных локусах. Ихнофациальная интерпретация неоднозначна, т.к. одновременно присутствуют элементы ихнофаций Scoyenia и Scolithos.

Обсуждение результатов. Ихнофоссилии указывают на активность креветок, насекомых, червей на поверхности и внутри осадка. Последний накапливался в условиях наземной части речной дельты рядом с водотоком. По всей видимости, на рассматриваемой территории в готеривском веке располагалась островная суша.

Заключение. Результаты ихнологического изучения готеривских песчаников Горной Адыгеи как представляют интерес сами по себе, так и служат важным индикатором обстановки осадконакопления.

Введение. Проблема селективной отработки сортов нерудного сырья весьма актуальна, поскольку сокращает цепочку операций переработки и обогащения сырья, уменьшает отходы горного производства. Геолого-технологическое картирование решает эту задачу для многих видов сырья. Для его проведения на месторождениях карбонатных пород необходимо предварительно выполнить прогнозирование участков карстовых образований в толще первичных пород, которое не реализовано на производстве.

Цель. Разработка методики и проведение геолого-технологического картирования на месторождениях карбонатных пород зоны сочленения Донбасса с Приазовским блоком Украинского щита.

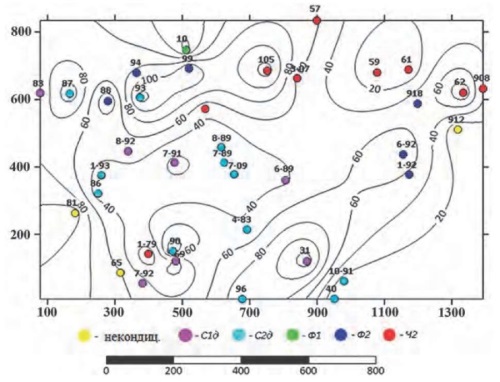

Материалы и методы. Фактическим материалом для исследования служили результаты геологоразведочных работ масштаба 1:200 000, документация керна разведочных скважин, химические анализы керновых и технологических проб при эксплуатации месторождений карбонатных пород.

Результаты. Расположение месторождений карбонатных пород на сопряжении двух тектонических структур — Донбасса и Приазовского блока Украинского щита, имевших в течение геологической истории развития региона разные знаки вертикальной составляющей тектонических движений, привело к блочной структуре карбонатной толщи. Глубина залегания кристаллического фундамента и мощность карбонатной толщи, установленные в блоках, позволяют определить пространственное положение блоков с полным геологическим разрезом. Большая глубина залегания кристаллического фундамента и стабильное положение блока обеспечивали большую мощность карбонатной толщи и сохранность высокого качества первичных карбонатных пород. Получено уравнение регрессии между глубиной залегания кристаллического фундамента и мощностью карбонатной толщи, которое обеспечивает первоначальный прогноз расположения блоков высокого качества карбонатного сырья. На этой основе разработана методика выделения блоков однородного карбонатного сырья с последующей разбивкой по сортам, реализация которой на участках Новотроицкого месторождения приведена в статье.

Заключение. С блоковой тектонической структурой геологического строения зоны сочленения Донбасса с Приазовским блоком Украинского щита связана сохранность первичных пород и качество карбонатного сырья. Геолого-технологическое картирование карбонатного сырья следует проводить после детального анализа тектонического строения, который обеспечивает выделение зон эпигенетических преобразований первичных карбонатных пород. Границы сортовых блоков карбонатного сырья рационально проводить не в пределах месторождения, а в границах отдельных блоков геологического строения региона.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

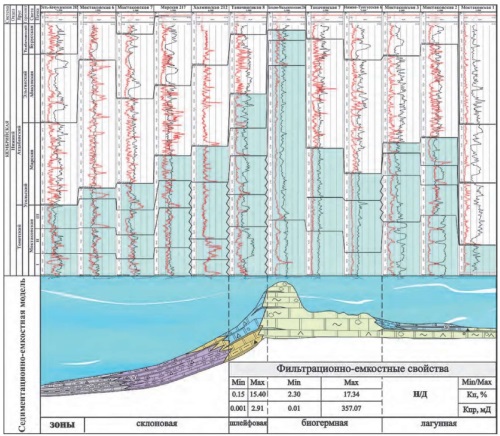

Изучено строение нижнекембрийской моктаконской свиты, распространенной на территории Южно-Тунгусской нефтегазоносной области Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции.

Цель. Разработать седиментационно-емкостную модель моктаконской свиты с целью уточнения нефтегазоносного потенциала региона и выявить связь между выделенными литологическими типами и их фильтрационно-емкостными свойствами.

Материалы и методы. Использованы геолого-геофизические данные по глубоким скважинам, пробуренным на изучаемой территории, опубликованные и фондовые материалы по геологическому строению Южно-Тунгусской нефтегазоносной области. Данные по 22 скважинам, вскрывшим отложения моктаконской свиты, включает: описание керна, шлама, результаты испытаний. Проанализированы каротажные диаграммы по 15 скважинам, вскрывшим свиту на полную мощность. Проанализированы изменения толщин и состава отложений моктаконской свиты. Проведено детальное расчленение разрезов на пачки, корреляция разрезов и анализ изменения фильтрационно-емкостных свойств пород. Методической основой послужили работы, проведенные во ФГБУ «ВНИГНИ».

Результаты. Определены литологические типы отложений и типы разрезов. Установлены условия осадконакопления, включая литолого-фациальные зоны. Разработана седиментационноемкостная модель моктаконской свиты.

Выводы. На основе данных, полученных при анализе скважин, вскрывших моктаконскую свиту в западной части Южно-Тунгусской нефтегазоносной области, составлена седиментационно-емкостная модель изучаемой территории. Модель отражает изменения состава и толщины отложений, а также из структурно-текстурных характеристик. Выделены биогермная, лагунная, шлейфовая и склоновая литолого-фациальные зоны. Предложенная последовательность отражает профиль карбонатной седиментации от лагунных зарифовых до отложений склона. Наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами характеризуются биогермные и обломочные карбонатные отложения верхней части склона.

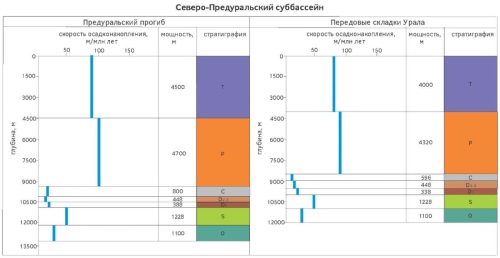

Введение. Зона сочленения Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости традиционно рассматривается как структура с высоким углеводородным потенциалом. Однако сложность геологического строения рассматриваемой территории, неоднозначность интерпретации геолого-геофизических материалов и, как следствие, отсутствие достоверных геологических моделей являются сдерживающими факторами к освоению ее ресурсной базы.

Цель. Изучить условия формирования осадочных бассейнов зоны сочленения Предуральского прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости, дать характеристику элементам углеводородных систем.

Материалы и методы. Использованы фондовые и опубликованные геолого-геофизические и геохимические материалы по территории исследования, которые послужили исходными данными для бассейнового анализа и анализа углеводородных систем.

Результаты. Выделены три суббассейна: Южно-Предуральский, Средне-Предуральский и Северо-Предуральский. Для каждого суббассейна рассчитаны средние скорости осадконакопления, мощности осадочного чехла, площади, изучены и охарактеризованы элементы углеводородных систем.

Заключение. По итогам работы изучены условия формирования осадочных бассейнов, выделены и описаны генерационно-аккумуляционные углеводородные системы, которые предопределяют перспективы нефтегазоносности рассматриваемой территории.

ГЕОЭКОЛОГИЯ

Введение. В статье обосновывается создание нового инструмента экологической оценки для стратегического планирования развития городов и агломераций — экоподоснова урбанизированных территорий. Предполагается, что экоподоснова разрабатывается как комплексная экологическая карта с возможностью переработки в динамическую модель состояния окружающей среды города.

Цель. Разработка принципов создания экологической подосновы урбанизированных территорий.

Материалы и методы. На базе проведенного обобщения существующих методов составления комплексных экологических карт были предложены основные принципы разработки экоподосновы урбанизированных территорий и обоснована необходимость ее внедрения.

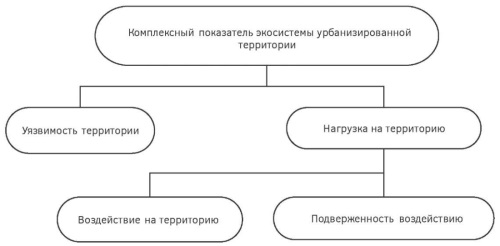

Результаты. Создание экоподосновы урбанизированных территорий должно основывается на двух основных принципах: различные компоненты окружающей среды должны учитываться комплексно с учетом различий механизмов и скоростей изменения их состояния; состояние городской экосистемы зависит не только от степени нагрузки на территорию, но и от уязвимости среды. Построение экоподосновы осуществляется на базе оценки комплексного показателя экосистемы урбанизированной территории.

Обсуждение. В результате создания экоподосновы появляется понятный инструмент для комплексной оценки экологического состояния города, встраиваемый в систему мониторинга окружающей среды. Он позволяет осуществлять прогнозирование и принимать решения относительно создания устойчивых городских пространств со значительно большей точностью и достоверностью, а также разрабатывать планы адаптации к изменениям климата урбанизированных территорий. Используя результаты экоподосновы, возможно более качественно проводить планирование территории, разрабатывать меры по охране окружающей среды, снижать уровень загрязнения, формировать экологическую культуру, что необходимо для перехода к устойчивому развитию.

Заключение. В отличие от существующих применяемых методик контроля состояния городских территорий, которые предоставляют либо статическую картину, либо отображают отдельные параметры без учета их взаимосвязи, создание экоподосновы предполагает разработку комплексного показателя состояния окружающей среды города и возможности сочетания разработанной модели с данными комплексного мониторинга окружающей среды. Возможность создания экоподосновы урбанизированных территорий обосновывается наличием современных технологий и методов, которые позволяют собирать и анализировать большие объемы данных. Благодаря прогрессу в области сенсорных технологий, развитию систем мониторинга, дистанционных методов зондирования земли и совершенствованию методов обработки данных сегодня возможно собирать информацию о состоянии окружающей среды в реальном времени. Это открывает новые возможности для получения более полной и всесторонней картины состояния окружающей среды, сочетающей спутниковые и наземные данные.

Введение. В настоящее время стандартные технологии, применяемые в нефтегазовой отрасли, не могут обеспечить эффективного решения экологических задач. В данной работе рассмотрены технологии, которые могут обеспечивать высокую производительность при их решении.

Цель исследования. Рассмотрение технологий, которые могут обеспечивать высокую производительность при решении экологических задач.

Материалы и методы. Технологии искусственного интеллекта и внедрение цифровой трансформации при решении экологических задач, аэрокосмические методы и технологии, моделирование экологических систем и процессов.

Результаты. Проведенные исследования показывают, что Каспийский регион располагает значительным потенциалом для развития альтернативной энергетики. Так, суммарная ветряная энергия Каспийского моря, которая теоретически может быть использована на территории Азербайджанской Республики, оценивается в 157 ГВт, из которых до 35 ГВт находятся на мелководье (и, следовательно, не требуют серьезных финансовых затрат для использования) и 122 ГВт — в районе глубокой воды.

Заключение. Использование инновационных технологий в нефтегазовой промышленности приносит не только экологические, но и экономические выгоды. Снижение выбросов и оптимизация производства уменьшают расходы и риски устранения загрязняющих природу утечек. Одной из главных задач современности является переход к новой энергетической парадигме, основанной на технологиях, которые не способствуют изменению климата. Как важнейший вариант решения предлагается «энергоэкологическая революция».

Для мониторинга окружающей среды, в том числе загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу парниковых газов, целесообразно внедрение трехуровневой системы мониторинга, диагноза и прогноза, включающей космический мониторинг, мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов, мониторинг подземной геологической среды на базе геофизической обсерватории в реальном масштабе времени, мониторинг концентрации газов с помощью лазерной абсорбционной спектроскопии и технологии распределенных сенсорных сетей.

Введение. Шонла — горная провинция, расположенная в северо-западном регионе Вьетнама, имеет сложный и разнообразный рельеф со множеством форм холмов, долин и рек. Оценка состояния геоэкологических условий провинции Шонла способствует разработки государственными органами мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование природной среды, что является основой для перехода на модель устойчивого развития и предотвращения рисков, вызванных геологическими процессами.

Цель. Исследования и оценка текущего состояния геоэкологических условий в провинции Шонла, Вьетнам, и предложение мероприятий для перехода на модель устойчивого развития территории.

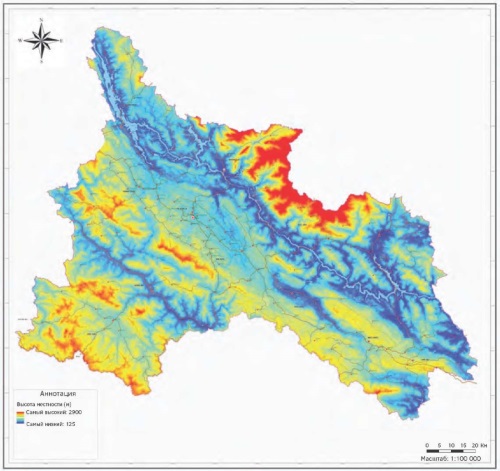

Материалы и методы. Для получения информации о геоэкологических условиях территории провинции Шонла был проведен сбор, анализ и обобщение всех ранее выполненных геологических, географических, геодинамических, гидрогеологических и других исследований. Особое внимание уделялось сбору материалов по оценки состояния и степени активности экзогенных геологических процессов. Полевые исследования, которые выполнялись при участии одного из авторов, включали большой комплекс геологических, гидрогеологических, геофизических, гидрологических и других методов. Были получены данные, отражающие современное состояние геоэкологических условий территории и степень воздействия существующей функциональной инфраструктуры в целом на окружающую природную среду. При оценке геоэкологического состояния территории провинции Шонла использовались материалов дистанционного зондирования.

Результаты. Провинция Шонла представляет холмистую местность с крутыми склонами, расположенную вдоль системы быстротекущих рек, что создает сложные геоэкологические условия и свидетельствует о возможности наличия различных геологических процессов и явлений, создающих опасность при функциональном освоении территории. В тоже время Шонгла является территорией с благоприятными условиями для развития различных видов природного экотуризма, который в настоящее время активно развивается во Вьетнаме. К основным группам природных ресурсов, расположенных на территории провинции Шонла, относятся земельные, лесные и минеральные. Изучение геоэкологических условий провинции Шонла (рельеф и геоморфология, геологическое строение, гидрогеология, минеральные ресурсы), позволило определить экологические проблемы, возникающие при использовании территории, и предложить мероприятия для перехода на модель устойчивого развития региона.

Заключение. В процессе геологического развития территории сформировались характерные особенности рельефа провинции Шонла. Территория расположена в регионе со сложной геологической структурой и наличием крупных систем тектонических разломов, что увеличивает риск возникновения геологических процессов, таких как землетрясения, внезапные наводнения, оползни и другие. Оценка геоэкологических условий является научно-методологической основой для разработки и реализации мероприятий по предотвращению природных рисков. Для сохранения уникальных природных ресурсов необходимо разработать и реализовать региональную модель перехода к устойчивому развитию провинции Шонла. Полученные в процессе исследований результаты могут быть непосредственно использованы в строительных проектах, транспортных и управленческих структурах, а также при планировании социальноэкономического развития населенных пунктов, расположенных в провинции Шонла.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Введение. Основу минерально-сырьевой базы Республики Зимбабве составляют многочисленные эндогенные месторождения хрома, никеля, меди, платины, золота, алмазов и других полезных ископаемых. Экзогенные месторождения имеют меньшее значение. Большинство экзогенных месторождений никеля в коре выветривания и золоторудных россыпей уже отработано. Однако перспективы выявления новых объектов далеко не исчерпаны. Актуален вопрос прогнозирования и поисков скрытых экзогенных месторождений.

Цель. Проведение геоморфометрического анализа цифровой модели рельефа Зимбабве с целью прогнозирования и поисков скрытых экзогенных месторождений полезных ископаемых.

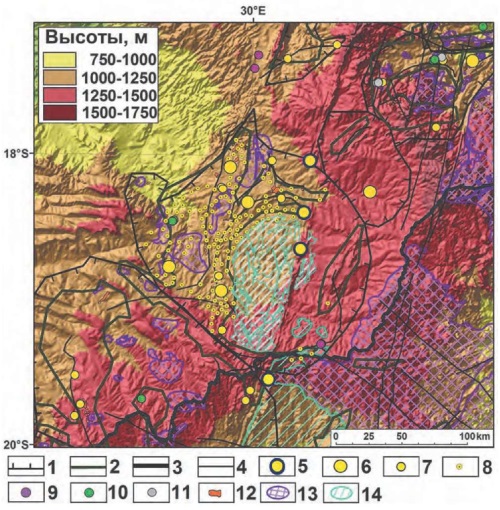

Материалы и методы исследования. Для построения цифровой модели рельефа (ЦМР) территории Республики Зимбабве были использованы 120 сцен глобальной ЦМР SRTM Void Filled (версия SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) с заполненными областями отсутствующих данных) с пространственным разрешением 3 угловые секунды (~90 метров в пикселе). Данные были получены посредством сервиса EarthExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov) от USGS (Служба геологической съемки США). Все операции осуществлялись в свободно распространяемом программном обеспечении SAGA GIS (http://www.saga-gis.org).

Результаты. В основе оценки перспектив выявления экзогенных месторождений, формировавшихся в неоген-четвертичное время, может лежать расчет геоморфометрических параметров рельефа. Авторами проведен такой анализ цифровой модели рельефа Зимбабве. Установлено, что в рельефе отчетливо выражены региональные элементы геологического строения: выходы архейского фундамента, Великая дайка, протерозойские образования складчатого обрамления фундамента, породы мезозойского и кайнозойского чехла. В крупных сегментах рельефа отражены металлогенические таксоны, включая Зимбабвийский архейский эндогенный рудный пояс. Главный водораздел делит территорию на две геоморфологически разные части: северо-западную и юго-восточную.

Заключение. Показано, что в крупных сегментах рельефа отражены и металлогенические таксоны, включая Зимбабвийский архейский рудный пояс. Предположено, что северо-западнее главного водораздела должны быть широко распространены погребенные россыпи золота и платины, а также переотложенные месторождения кобальта, никеля и скандия в латеритной коре выветривания.

МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ, ЛИТОЛОГИЯ

Введение. Минеральная ассоциация рубина на месторождении Снежное представлена 7 породообразующими и 19 акцессорными минералами. Все минералы месторождения имеют переменный состав, связанный с изоморфизмом. На основе парагенетического анализа, проведенного с минералами рубиноносных залежей, залегающих внутри мраморов, выделено четыре группы пород. Три из них по доминирующему минералу разделены на серии: плагиоклазовую, скаполитовую и слюдитовую, а четвертая группа — мономинеральная рубиновая. В их составе установлено 16 парагенезисов: двух-, трехи четырехминеральных. Разнообразие и неравномерное проявление парагенезисов определяется изменчивым химическим составом протолита (бокситоподобного осадка), метаморфогенное преобразование которого привело к возникновению месторождения Снежное и др. Использование парагенетического анализа для исследования метаморфогенных месторождений рубина в мраморах получило эффективный результат, проверенный на объектах Музкол-Рангкульского антиклинория.

Целью представленного исследования является выявление парагенетических соотношений между породообразующими минералами рубиноносных залежей.

Материалы и методы. Обозначенная цель исследования решалась методом парагенетического анализа, основы которого были разработаны Д.С. Коржинским. Из реальных минеральных и химических составов рубиноносных залежей месторождения Снежное и других рубиноносных объектов музкольской серии были выбраны три группы инертных элементов: 1 — Si; 2 — Al и 3 — сумма Ca, Mg, Na, K. Составы минералов были пересчитаны на 100% и нанесены на треугольные диаграммы. Затем на основе наблюдений в образцах и шлифах на диаграммах парагенезисы были соединены коннодами и проанализированы.

Результаты. На основе парагенетического анализа, проведенного с минералами рубиноносных залежей, залегающих внутри мраморов месторождения Снежное, нами выделено четыре группы пород. Три из них по преобладающему минералу разделены на серии: плагиоклазовую, скаполитовую и слюдитовую, а четвертая группа — мономинеральная рубиновая. В их составе установлено 16 парагенезисов: двух-, трехи четырехминеральных. Разнообразие и неравномерное проявление парагенезисов определяется изменчивым химическим составом протолита (бокситоподобного осадка), метаморфогенное преобразование которого привело к возникновению месторождения Снежное.

Заключение. Использование парагенетического анализа для исследования метаморфогенного месторождения рубина дало эффективный результат, проверенный на близлежащих месторождениях и проявлениях. Полученные материалы могут быть использованы при поисках и разведке новых месторождений в контурах мраморов музкольской метаморфической серии.

ТЕХНИКА ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Введение. При строительстве подземных переходов нефтегазопроводов методом наклоннонаправленного бурения возникает задача повышения эффективности процесса бурения, особенно в условиях повышенного гидравлического сопротивления и дифференциального давления на забое. В статье рассматривается проблема и предложенное решение в виде новой конструкции калибратора-эжектора.

Цель. Совершенствование технологии и применение новой конструкции калибратора-эжектора, оснащенного эжекционными системами очистки скважины, для повышения эффективности наклонно-направленного бурения.

Материалы и методы. При решении проблемы повышения эффективности и экологичности процесса расширения пилотных скважин при строительстве подземных переходов нефтегазопроводов основное внимание уделяется использованию обратной промывки и новой конструкции калибратора-эжектора.

Результаты. Показано, что использование одного и того же инструмента на разных этапах бурения возможно и снижает затраты и время на сооружение переходов. Внедрение данных технологий способствует улучшению управления процессом бурения и снижению негативного воздействия на окружающую среду, что делает их важным шагом в развитии технологий наклонно-направленного бурения.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Осадочные породы — по сути дела единственные образования, содержащие нефть и газ, и их изучение и описание — важный этап работ в сфере геологии нефти и газа. Рассматриваемая книга — обстоятельное и разностороннее повествование с подробным и детальным изложением процессов осадочного породообразования и характеристикой главных нефтьи газ-содержащих пород и методами их изучения в целом. Издание представляет интерес для специалистов как исследовательских, так и производственных организаций.

ISSN 2618-8708 (Online)