Перейти к:

Экоподоснова урбанизированных территорий как необходимый элемент территориального планирования городов

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-55-65

Аннотация

Введение. В статье обосновывается создание нового инструмента экологической оценки для стратегического планирования развития городов и агломераций — экоподоснова урбанизированных территорий. Предполагается, что экоподоснова разрабатывается как комплексная экологическая карта с возможностью переработки в динамическую модель состояния окружающей среды города.

Цель. Разработка принципов создания экологической подосновы урбанизированных территорий.

Материалы и методы. На базе проведенного обобщения существующих методов составления комплексных экологических карт были предложены основные принципы разработки экоподосновы урбанизированных территорий и обоснована необходимость ее внедрения.

Результаты. Создание экоподосновы урбанизированных территорий должно основывается на двух основных принципах: различные компоненты окружающей среды должны учитываться комплексно с учетом различий механизмов и скоростей изменения их состояния; состояние городской экосистемы зависит не только от степени нагрузки на территорию, но и от уязвимости среды. Построение экоподосновы осуществляется на базе оценки комплексного показателя экосистемы урбанизированной территории.

Обсуждение. В результате создания экоподосновы появляется понятный инструмент для комплексной оценки экологического состояния города, встраиваемый в систему мониторинга окружающей среды. Он позволяет осуществлять прогнозирование и принимать решения относительно создания устойчивых городских пространств со значительно большей точностью и достоверностью, а также разрабатывать планы адаптации к изменениям климата урбанизированных территорий. Используя результаты экоподосновы, возможно более качественно проводить планирование территории, разрабатывать меры по охране окружающей среды, снижать уровень загрязнения, формировать экологическую культуру, что необходимо для перехода к устойчивому развитию.

Заключение. В отличие от существующих применяемых методик контроля состояния городских территорий, которые предоставляют либо статическую картину, либо отображают отдельные параметры без учета их взаимосвязи, создание экоподосновы предполагает разработку комплексного показателя состояния окружающей среды города и возможности сочетания разработанной модели с данными комплексного мониторинга окружающей среды. Возможность создания экоподосновы урбанизированных территорий обосновывается наличием современных технологий и методов, которые позволяют собирать и анализировать большие объемы данных. Благодаря прогрессу в области сенсорных технологий, развитию систем мониторинга, дистанционных методов зондирования земли и совершенствованию методов обработки данных сегодня возможно собирать информацию о состоянии окружающей среды в реальном времени. Это открывает новые возможности для получения более полной и всесторонней картины состояния окружающей среды, сочетающей спутниковые и наземные данные.

Для цитирования:

Рукавицын В.В., Экзарьян В.Н. Экоподоснова урбанизированных территорий как необходимый элемент территориального планирования городов. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(4):55-65. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-55-65

For citation:

Rukavitsyn V.V., Exaryan V.N. Eco-map of an urban area as an essential spatial planning element. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(4):55-65. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-55-65

Введение

Экосистемы на урбанизированных территориях полностью изменены вследствие развития города, что делает их крайне неустойчивыми к изменениям окружающей среды. Поэтому для поддержания устойчивого развития городов требуется постоянный контроль за динамикой функционального изменения существующей инфраструктуры. Помимо этого, город оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду и на население, ухудшая здоровье и потенциальное качество жизни. Так, 78% мировой энергии потребляют города, производя более 60% выбросов парниковых газов. При этом они занимают менее 2% поверхности Земли [4]. 80% жителей мегаполисов дышат загрязненным воздухом, ежегодно из-за этого умирают около 7 млн человек [25], а порядка 60% видов, находящихся под угрозой исчезновения, пострадали от расширения городов в засушливых районах [24].

В 2022 году в градостроительный кодекс были внесены изменения, позволяющие использовать единый документ для территориального планирования и градостроительного зонирования территории [3, статья 28.1]. В соответствии с этими изменениями таким единым документом признается генеральный план города. Однако в 2018 году одним из поручений Президента РФ был переход от генерального плана к стратегическому плану развития городских территорий [14], что спровоцировало разработку мастер-планов городов и агломераций.

Мастер-план города — это верхнеуровневый инструмент стратегического планирования, который отвечает за комплексное развитие территории. В отличие от генерального плана города данный документ фокусируется на ограниченном количестве приоритетов, учитывает все сферы городской жизни, подразумевает диалог с лицами, влияющими на городское развития, ориентируется на преобразование в отдаленной перспективе (от 15 лет).

Ключевой особенностью мастер-плана является его динамичность. Он содержит стратегическое развитие территории и предусматривает возможность отслеживания динамики ее развития. Мастер-план уделяет особое внимание экологии, так как предполагает не только учет сухих нормативных требований, но и мнения бизнес-сообщества, а также населения, для которых приоритеты устойчивого развития города часто выходят на первый план.

Сегодня создание мастер-плана описано в Стандарте освоения свободных территорий от ДОМ.РФ [16]. Он предполагает использование для его разработки таких картографических материалов, как топографическая основа и геоподоснова города.

Однако в связи с возрастающей ролью загрязнения окружающей среды и изменений климата, а также необходимостью учета особенностей развития города в долгосрочной перспективе на основе одного базового стратегического документа появляется потребность в единой экологической подоснове городских территорий (экоподоснова).

Экологическая подоснова представляет собой комплексную экологическую карту, включающую данные о состоянии природно-технических систем города, совокупном распределении загрязнения, возможных экологических рисках и методах их снижения.

Под природно-технической системой (ПТС) «понимается целостная, упорядоченная в пространственно-временном отношении совокупность взаимодействующих компонентов, включающая орудия, продукты и средства труда, естественные и искусственно измененные природные тела, а также естественные и искусственные поля» [1].

Цель данной статьи состоит в разработке принципов создания экологической подосновы урбанизированных территорий, учитывающей существующее состояние окружающей среды и происходящие изменения климата.

Материалы и методы

Сейчас при развитии городских территорий активно внедряется мастер-планирование, которое предполагает комплексный и всесторонний подход к созданию концепции развития городских территорий.

Однако на следующих этапах для реализации такой концепции необходимо продолжение всестороннего развития планирования городской территории с упором на устойчивость природной среды и восстановление экосистем. Для этого нужен понятный для всех участников планирования инструмент, позволяющий отталкиваться от текущей экологической ситуации города и контролировать происходящие изменения.

В настоящее время в качестве такого инструмента выступает мониторинг окружающей среды. Для отдельных объектов также проводятся инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). При этом результаты ИЭИ и ОВОС трудно распространить на весь город вследствие разновременности исследований ПТС, использовании различных методик анализа, изучении неодинаковых параметров окружающей среды и отсутствии единой базы для хранения этих данных.

С мониторингом окружающей среды (МОС) ситуация несколько иная. В соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 № 450-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [20], дополняющим 7-ФЗ [21], в России будет создана Федеральная информационная система мониторинга окружающей среды, позволяющая сводить воедино все данные мониторингов для оценки экологической обстановки и принятия решений. Однако необходимо иметь в виду, что:

1) МОС учитывает лишь отдельные аспекты состояния экосистемы, не сводя их к интегральному показателю, что затрудняет общую оценку состояния экосистемы на изучаемой территории.

2) Результаты ИЭИ и ОВОС не объединены с материалами МОС в единую методологическую и информационную базу в связи с вышеуказанными проблемами.

3) Отсутствуют достаточно точные и динамические данные об экологическом состоянии урбанизированных территорий и их изменениях в процессе городской жизни и под влиянием изменения климата. Так, например:

a. Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха ведется только в 223 из 1120 городов [12];

b. Количество гидрологических постов сократилось с 2012 года на 279 единиц — до 3081 тыс. При этом автоматизировано из них только 30%, а 99 постов законсервированы и не работают [13].

Таким образом, возникает проблема единой комплексной оценки состояния окружающей среды урбанизированных территорий и отслеживания его изменения под влиянием природных и техногенных воздействий, в том числе изменения климата. Эта проблема может быть решена путем внедрения экоподосновы урбанизированных территорий.

Экоподоснова урбанизированных территорий явится базой для наложения на нее данных мониторинга окружающей среды и позволит объединять данные периодических замеров в интегральный показатель состояния окружающей среды урбанизированной территории, создавая тем самым основу для функционирования единой динамической модели экосистемы города.

Вопросы создания экологических карт в контексте воздействия на геологическую среду рассматривались в работах В.Т. Трофимова [18][22] и Д.Г. Зилинга [19]. Эти работы являлись базой для понимания взаимодействий геологической среды и «биотического компонента экосистемы». В работе [19] предложены концептуальные основы эколого-геологического картографирования. Они отличаются наличием подхода к интегральной оценке состояния эколого-геологических условий литосферы и их отображением на карте. В настоящее время этот подход был использован Институтом им. Карпинского (быв. ВСЕГЕИ) при разработке методических руководств по составлению эколого-геологических схем [9][10].

В рамках изучения особенностей состояния геологической среды городов значимыми являются работы под руководством академика РАН В.И. Осипова [8]. Его подход подразумевал уже количественную оценку состояния геологической среды с точки зрения ее устойчивости к техногенным воздействиям. Определялась взаимосвязь геологической среды с техногенной составляющей окружающей среды, которая лишь косвенно связана с «биотическим компонентом экосистемы». При этом оценивалось не столько состояние геологической среды, сколько ее устойчивость к таким воздействиям. В настоящее время этот подход продолжен и развивается в работах Т.Б. Минаковой, В.Г. Заиканова, Е.В. Булдаковой [2][11].

Если говорить о комплексных экологических показателях, не касающихся геологической среды и оценивающих состояние окружающей среды количественно, то интересной является работа В.И. Струмана [17]. Он предложил использовать для картографирования загрязнения окружающей среды суммарный показатель антропогенной нагрузки. Этот показатель определяется на основе интегральных показателей загрязнения отдельных компонентов окружающей среды, таких как индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), воды (ИЗВ), суммарный показатель загрязнения почв (СПЗ) и т.д. Для каждого из показателей определяется его вес с точки зрения негативного воздействии на состояние экосистемы. В качестве критерия оценки весомости выступает вклад каждого негативного фактора, отражающего загрязнения окружающей среды, в состояние здоровья населения города. При такой оценке, напротив, не учитывается состояние геологической среды, однако довольно детально и при этом количественно оцениваются воздействия разнообразных загрязнений на состояние человека. Похожий подход также был предложен В.П. Петрищевым и С.А. Дубровской [15]. Работ с вышеописанным подходом к комплексной оценке встречается немного.

Наиболее активно сейчас развивается анализ экологических и климатических рисков. В работе [6] рассмотрены причины развития и применение именно анализа рисков как метода комплексной экологической оценки урбанизированных территорий.

Обобщение и анализ существующих комплексных оценок, характеризующих состояние окружающей среды городов, позволяют сделать следующие выводы:

1) предлагаемые инструменты комплексной оценки применяют методологию экспертных подходов и не учитывают закономерности анализируемых систем;

2) множество интегральных индексов не адаптированы к имеющимся статистическим данным наблюдений;

3) используемые модели построены «по соглашению», основаны на частных и узких гипотезах и не могут служить фундаментом для формально строгих теорий;

4) расчетные уравнения для индексов обладают слабой устойчивостью к изменениям данных и отличаются сильной взаимозависимостью;

5) для создания адекватных моделей комплексной оценки многомерных систем необходима разработка шкал измерения совокупности значений показателей, которые не были бы взаимосвязанными и являлись репрезентативными для поставленной задачи.

В некоторых иностранных источниках подход к оценке рисков сводится к использованию не более двух составляющих. Так, Николас П. Симпсон и др. [23] при оценке климатических рисков предлагает учитывать сочетание опасности события, уязвимости объекта и подверженности событию, выражаемой в том числе и в виде вероятности возникновения опасности. Такой же подход применяется для оценки риска изменения климата в докладах МГЭИК [5].

В каждом их описанных подходов имеются свои преимущества, поэтому важно учитывать результаты ранее выполненных исследований в создании комплексных экологических карт для разработки нового инструмента оценки состояния городов, сочетающегося с современными данными МОС.

Помимо вышеуказанных особенностей комплексных экологических карт, существующие методики их создания обычно не учитывают долгосрочные изменения и предоставляют статическую картину, которая быстро теряет актуальность. Кроме того, данные карты часто не являются доступными и понятными для лиц, принимающих решения. В свою очередь, данные МОС разрозненны и сведение их воедино не просто в базу данных, а в систему взаимосвязанных показателей, по-особенному проявляющих себя в конкретных условиях, пока не осуществляется.

Результаты

Городские территории характеризуются большими антропогенными нагрузками и сильным изменением при одновременном присутствии множества объектов, подвергающихся негативным воздействиям. Антропогенные нагрузки оказываются в том числе и на население. Это определяет особенности комплексных экологических оценок городских территорий, а также необходимость покомпонентного анализа.

Комплексная экологическая оценка включает в себя не только изучение текущих условий окружающей среды, но и прогнозирование изменений на основе различных сценариев развития территорий. Такая оценка может быть осуществлена через комплексное экологическое картографирование.

Концепция комплексных экологических карт базируется на интеграции различных параметров для совместного анализа и визуализации. Эти параметры, известные как элементарные показатели, отображают состояние окружающей среды на заданном участке городской территории в определенный момент времени. При объединении элементарных показателей создается интегрированный показатель, который представляет собой комплексную характеристику нескольких параметров на заданной территории.

Основной целью комплексных экологических карт является обеспечение более глубокого и интегрированного анализа состояния окружающей среды, а также изучение воздействия на нее различных факторов. Путем объединения различных параметров, характеризующих состояние окружающей среды городов, в единый контекст комплексные карты позволяют получать всестороннее представление о современном экологическом состоянии городской территории. Следовательно, экоподснова урбанизированной территории представляет собой комплексную оценочную карту.

Природной основой комплексной экологической оценки города является его геологическое строение, так как геологическая среда в наименьшей степени изменена под воздействием антропогенной нагрузки, а также является базой для размещения техногенных объектов урбанизированной территории (поверхностная и подземная инфраструктуры и т.д.). На геологическую основу накладываются геодинамические, геохимические, климатические другие особенности территории (базовые оценки), совокупно формируя комплексную экологическую карту.

Таким образом, традиционно для оценки комплексного экологического состояния урбанизированной территории используется метод совокупного анализа карт отдельных базовых оценок с учетом существующего функционального зонирования территории. При этом учитывается площадное соотношение зон, выделенных на базовых картах, степень каждого негативного воздействия в разных частях изучаемой территории и значимость этих воздействий для подвергающихся им реципиентов. Критерием оценки комплексного экологического состояния территории является в таком случае степень опасности функционирования всех подвергающихся совокупному воздействию реципиентов.

Создание экоподосновы урбанизированных территорий основывается на двух основных принципах.

1. Различные компоненты окружающей среды должны использоваться комплексно с учетом различий механизмов и скоростей изменения их состояния.

2. Состояние городской экосистемы зависит не только от степени нагрузки на территорию, но и от уязвимости окружающей среды.

Раскрыть первый принцип можно следующим образом. Изменения в геологической среде происходят крайне медленно, что говорит об их стабильности относительно других компонентов окружающей среды. Состояние флоры, фауны и почвы изменяется быстрее, а состояние гидросферы (поверхностные и подземные воды) обладает еще более высокой подвижностью. Максимальной подвижностью (изменчивостью), как известно, характеризуются атмосферный воздух и метеорологические условия. Кроме этого, загрязнение каждого из вышеперечисленных компонентов окружающей среды происходит разными способами, что определяет скорости их самоочищения, а также области негативного воздействия на людей и биоту. В соответствии с этим комплексный показатель состояния городской экосистемы должен обновляться перманентно на картах с учетом изменения показателей одного или нескольких компонентов окружающей среды. Таким образом, экоподоснова урбанизированных территорий будет постоянно обновляться.

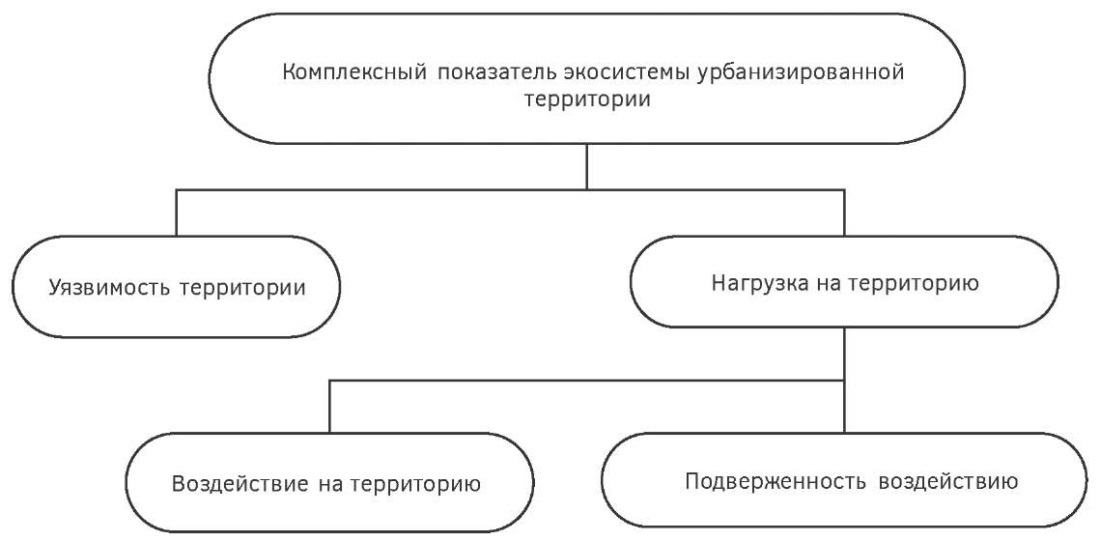

Второй принцип говорит о том, что для оценки комплексного состояния городской экосистемы необходимо оценивать совокупно уязвимость территории к опасным воздействиям, виды этих воздействий и наличие объектов, потенциально подверженных этим воздействиям. В результате такой оценки рассчитывается комплексный показатель состояния экосистемы урбанизированной территории, на базе которого строится экоподоснова (рис. 1). Иными словами, для определения комплексного показателя применяется аналитическая схема «воздействие — подверженность — уязвимость». Такой подход используется также в докладах МГЭИК и позволяет оценивать зависимость потенциального ущерба не только от интенсивности воздействия, но и от особенностей изучаемой территории [5].

Рис. 1. Составляющие комплексного показателя экосистемы урбанизированной территории

Fig. 1. Components of the integrated indicator of the ecosystem of an urbanized territory

Для сохранения преемственности подхода определения уязвимости, воздействия и подверженности используются в соответствии с докладом МГЭИК [5].

Уязвимость территории — «склонность или предрасположенность к неблагоприятному воздействию» [5].

Нагрузка на территорию — степень прямого и косвенного воздействия на природу в целом и на ее отдельные экологические компоненты и элементы.

Воздействие на территорию — «потенциальное возникновение природного или антропогенного физического события или тенденции, которые могут привести к гибели людей, травмам или другим негативным последствиям для здоровья, а также к повреждению имущества, инфраструктуры, мест обитания, услуг, экосистем и экологических ресурсов» [5].

Подверженность воздействию — «присутствие людей, мест обитания, биологических видов и экосистем; экологических функций, услуг и ресурсов; инфраструктуры; или — экономических, социальных или культурных активов в местах, которые могут подвергнуться негативному воздействию» [5].

Таким образом, через сочетание уязвимости городских территорий, а также природной и антропогенной нагрузки на них оценивается комплексное состояние городской экосистемы. Данная оценка должна постоянно корректироваться за счет поступления и изменения данных МОС, что позволит создавать изменяющуюся во времени карту экологического состояния территории.

Оценка уязвимости территории

Для определения уязвимости и нагрузки на территорию используются разнообразные источники информации. Они включают в себя: данные МОС, опубликованные статистические материалы, результаты проведенных исследований, а также информацию, полученную при обработке данных дистанционного зондирования.

Для оценки уязвимости территории путем обработки собранной информации можно выделить следующие необходимые составляющие.

1. Учет степени сохранения свойств компонентов окружающей среды при различных природных и антропогенных воздействиях.

2. Учет способности к восстановлению состояния компонентов окружающей среды после природного и антропогенного воздействия.

3. Учет совокупной уязвимости всех компонентов окружающей среды, располагающихся на определенном участке городской территории к каждому из типов воздействия.

Первая составляющая подразумевает необходимость анализа изменений, происходящих в компонентах окружающей среды в результате природных и антропогенных воздействий, на основе которого определяется, насколько каждый из компонентов в отдельности устойчив ко всем влияющим на него факторам. Оценка степени сохранения свойств компонентов окружающей среды позволяет выявить уязвимые точки, минимальные воздействия на которые могут привести к смещению экологического баланса.

Вторая составляющая подразумевает необходимость анализа возможности компонентов окружающей среды восстанавливать свое естественное состояние после негативного воздействия. В ходе такого анализа учитываются скорость и способность к самоочищению каждого отдельного компонента окружающей среды, а также влияние человеческой деятельности на этот процесс. В результате будут выявляться зоны быстрого восстановления всех подвергаемых негативному воздействию компонентов окружающей среды, что будет говорить об их устойчивости.

Третья составляющая предполагает анализ общей уязвимости всех компонентов окружающей среды, подвергаемых отдельным природным и антропогенным воздействиям на каждом участке территории города. Он основывается на первых двух видах анализа, но дополнительно учитывает взаимосвязь между компонентами окружающей среды и изменение устойчивости каждого из них на конкретном участке города. Этот анализ является завершающим для оценки уязвимости территории и входит в расчет комплексного показателя состояния окружающей среды.

Оценка нагрузки на территорию

Нагрузка на территорию складывается из сочетания негативных воздействий на природно-технические системы и их подверженности этим воздействиям.

Виды негативных воздействий определяются по материалам МОС. Условно виды воздействий можно разделить на природные и антропогенные. Нагрузка на урбанизированную территорию определяется в соответствии с границами каждого из видов природных и антропогенных воздействий, а также со степенью этих воздействий. В качестве критерия степени воздействия можно принимать границу наступления чрезвычайной ситуации по материалам, утвержденным Минприроды РФ в 1992 г. [7].

Для каждого из воздействий необходимо учитывать наличие объектов, на которые они потенциально могут влиять по отдельности или комплектно. Таким образом, в зависимости от типа воздействия учитывается подверженность объектов негативным изменениям на изучаемой территории.

Обсуждение

Экоподоснова базируется на сопоставлении и объединении данных о состоянии окружающей среды города, таких как:

1) виды негативных воздействий и их значимость для конкретной экосистемы;

2) локальные параметры устойчивости окружающей среды.

В результате создания экоподосновы появляется понятный инструмент для комплексной оценки экологического состояния города, встраиваемый в систему МОС. Это позволит осуществлять прогнозирование и принимать решения относительно создания устойчивых городских пространств со значительно большей точностью и достоверностью, а также разрабатывать планы адаптации к изменениям климата урбанизированных территорий.

Экоподоснова города позволит на принципиально новом уровне решать вопросы отслеживания, прогнозирования и корректировки состояния окружающей среды на урбанизированных территориях. Используя представленную информацию, можно более качественно проводить планирование территории, разрабатывать меры по охране окружающей среды, снижать уровень загрязнения, формировать экологическую культуру, что необходимо для перехода к устойчивому развитию.

Заключение

В отличие от существующих применяемых методик контроля состояния городских территорий, которые предоставляют либо статическую картину, либо отображают отдельные параметры без учета их взаимосвязи, создание экоподосновы предполагает разработку комплексного показателя экосистемы урбанизированной территории и возможности сочетания разработанной модели с МОС.

Разработка экоподосновы должна базироваться на вышерассмотренных принципах. Реализация первого принципа позволяет создать экоподоснову как динамическую модель природно-технических систем урбанизированных территорий, максимально адаптированную к особенностям развития города и параметрам обновления данных мониторинга окружающей среды. Реализация второго принципа предполагает использование для комплексного анализа состояния окружающей среды городов аналитической схемы «воздействие — подверженность — уязвимость». Это позволит учитывать не только основные параметры загрязнения (воздух, вода, почва, уровень шума), но и изменение климата, а также иные факторы, которые могут влиять на экологическое состояние города. Это дает возможность получать более полную и всестороннюю картину экологической ситуации и принимать соответствующие меры для ее улучшения.

Возможность создания экоподосновы урбанизированных территорий обосновывается наличием современных технологий и методов, которые позволяют собирать и анализировать большие объемы данных. Благодаря прогрессу в области сенсорных технологий, развитию систем мониторинга, дистанционных методов зондирования земли и совершенствованию методов обработки данных сегодня возможно собирать информацию о состоянии окружающей среды в реальном времени. Это открывает новые возможности для получения более полной и всесторонней картины состояния окружающей среды, сочетающей спутниковые и наземные данные.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Рукавицын В.В. — написал текст статьи, провел анализ литературных источников, разработал методику создания экоподосновы урбанизированных территорий и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Экзарьян В.Н. — внес основной вклад в разработку концепции статьи, выполнил окончательную редакцию текста, утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Vadim V. Rukavitsyn — wrote the article text, made the reference analysis, developed the methodology of creation of the urban area ecological basis.

Vladimir N. Ekzaryan — made the main contribution to the development of the concept of the article, completed the final revision of the text, approved the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Бондарик Г.К. Экологическая проблема и природнотехнические системы. М.: Икар, 2004. 152 с.

2. Булдакова Е.В., Заиканов В.Г., Минакова Т.Б., Прокопенко Ю.П. Индекс геоэкологической безопасности городов России: критерии, показатели, оценка. Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2022. № 6. С. 87—96.

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (дата обращения: 11.03.2024).

4. Доклад Программы ООН по окружающей среде, ЮНЕП, в 2021 году. ЮНЕП. 2021. 24 с.

5. Изменение климата 2022: воздействия, адаптация и уязвимость — Вклад рабочей группы II в Шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Межправительственная группа экспертов по изменению климата 2022. URL: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2 (дата обращения 10.07.2024).

6. Константинов И.С., Звягинцева А.В. Комплексная оценка состояния урбанизированных территорий. Градостроительство и архитектура. 2018. Т. 8. № 1. C. 63—71.

7. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия (утв. Минприроды РФ 30 ноября 1992 г.). URL: https://docs.cntd.ru/document/901797511 (дата обращения: 11.03.2024).

8. Методические основы оценки техногенных изменений геологической среды городов. Под ред. В.И. Осипова. М.: Наука, 1990. 196 с.

9. Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение). Версия 1.4. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2019. 169 с.

10. Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второе издание). Версия 1.4. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2019. 188 с.

11. Минакова Т.Б., Заиканов В.Г., Булдакова Е.В. Геоэкологический след в городах России: подходы, оценки, результаты. Геоэкология. 2020. № 6. С. 83—94.

12. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2022 год. М.: Росгидромет, 2023. 215 с.

13. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ создания и эксплуатации федеральных государственных информационных систем в области экологической безопасности и охраны окружающей среды в 2015—2020 годах». Бюллетень счетной палаты РФ. 2020. № 12. Экологические ГИС. 2020. 107 с.

14. Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета (утв. Президентом РФ 18.12.2018 № Пр-2426ГС). URL: https://base.garant.ru/72131242/ (дата обращения: 11.03.2024).

15. Петрищев В.П., Дубровская С.А. Методика комплексной оценки экологического состояния городских территорий. Известия Самарского научного центра РАН. 2013. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-kompleksnoy-otsenki-ekologicheskogo-sostoyaniya-gorodskih-territoriy (дата обращения: 11.03.2024).

16. Стандарт комплексного развития территорий. Книга 3. М.: Минстрой РФ, 2020. 284 с.

17. Стурман В.И. Картографирование загрязнения окружающей среды: на прим. Удмуртии: дисс. … д-ра геогр. наук: 11.00.11. Ижевск, 1996. 375 с. ил. РГБ ОД, 71 96-11/11-1

18. Теория и методология экологической геологии. Под ред. В.Т. Трофимова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 368 с.

19. Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г., Красилова Н.С. Концептуальные основы эколого-геологического картографирования. Вести. Моск. ун-та. Сер. 4: Геология № 5. 1998. С. 61—71.

20. Федеральный закон от 04.08.2023 № 450-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453961/ (дата обращения: 11.03.2024).

21. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ дата обращения: 11.03.2024).

22. Экологические функции литосферы. Под ред. В.Т. Трофимова. М.: Изд. Моск. ун-та, 2000. 432 с.

23. Simpson N.P., Mach K.J., Constable A., Hess J., Hogarth R., Howden M., et al. A framework for complex climate change risk assessment. One Earth 4, April 23. Elsevier Inc. 2021. С. 489—501.

24. Ren Q., He C., Huang Q. et al. Impacts of urban expansion on natural habitats in global drylands. Nat Sustain 2022. No. 5. P. 869—878.

25. WHO Ambient air quality database, 2022 update. World Health Organization. 2022. 34 c.

Об авторах

В. В. РукавицынРоссия

Рукавицын Вадим Вячеславович — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры экологии и природопользования

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

В. Н. Экзарьян

Россия

Экзарьян Владимир Нишанович — доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии и природопользования

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

Рецензия

Для цитирования:

Рукавицын В.В., Экзарьян В.Н. Экоподоснова урбанизированных территорий как необходимый элемент территориального планирования городов. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(4):55-65. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-55-65

For citation:

Rukavitsyn V.V., Exaryan V.N. Eco-map of an urban area as an essential spatial planning element. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(4):55-65. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-55-65