ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Введение. В статье рассмотрены палеотектонические и палеогеографические критерии прогнозирования скоплений УВ и определения первоочередных геолого-разведочных работ (ГРР) на Присахалинском шельфе.

Цель. На основе анализа палеотектонических и палеогеографических критериев определены первоочередные объекты ГРР на Присахалинском шельфе.

Материалы и методы. Систематизация данных и статистическое обобщение, частичное заимствование материалов из промысловых данных, справочной литературы и опубликованных материалов. Моделирование тектонической эволюции кайнозойского осадочного бассейна на рассматриваемой части Присахалинского шельфа и отдельных его участков. Формирование и эволюция генерационно-аккумуляционных углеводородных систем в акватории Присахалинского шельфа происходили в процессе геодинамической эволюции Западно-Охотского мегабассейна, захватывающего территорию современного Сахалина и прилегающей к нему акватории, выполнялось с использованием программы PetroMod компании Schlumberger, построение карт с использованием программного комплекса Qgis.

Результаты. Анализ разработанных палеотектонических и палеогеографических критериев анализов позволяют обосновать выбор первоочередных объектов ГРР и предложить соответствующие рекомендации. Составлены схемы с выделением зон, удовлетворяющих выработанным критериям. Для всех трех лицензионных участков (ЛУ) требуется проведение стадии поисков и оценки месторождения (залежей нефти и газа) поисково-оценочного этапа ГРР на выявленных структурах и завершение на уже открытых месторождениях стадии разведки и опытно-промышленной эксплуатации разведочно-эксплуатационного этапа ГРР. В пределах ЛУ выделены наиболее перспективные структуры и намечены скважины.

Введение. Работами ряда исследователей доказана заметная роль динамокатагенеза в нефтегазообразовании и нефтегазонакоплении, при этом с оговоркой, что проявления динамокатагенеза связаны с тектоническими нарушениями избирательно. Остается неизвестным, с какими именно морфодинамическими характеристиками разрывных нарушений связаны проявления динамокатагенеза и каковы фактические количественные характеристики самих проявлений катагенеза. Эти исследования имеют большое значение для оценки нефтегазообразования и нефтегазонакопления для любой территории, особенно при прогнозе нетрадиционных ресурсов и запасов нефти и газа.

Цель. Установить причину и исследовать фиксируемые аномалии в глубинной зональности катагенетической преобразованности органического вещества для понимания условий образования углеводородов во впадине Чджин нефтегазоносного бассейна Бохай.

Материалы и методы. Исследования проведены на скважинном уровне на основе комплексного анализа большого объема новейших данных геолого-геофизических и геохимических исследований (данные нефтяной компании «Шэнли» АКОО «Синопек»).

Результаты. На скважинном уровне установлен динамический тип катагенеза органического вещества. Дана структурно-кинематико-возрастная характеристика разрывных нарушений, к которым приурочены проявления динамокатагенеза. Определены фактические количественные выражения теплового воздействия разрывных нарушений на породы осадочной толщи.

Заключение. Проведенные исследования показали, что имеющие место аномалии в глубинной зональности преобразованности органического вещества, не связанные с региональным погружением, связаны с проявлениями динамокатагенеза.

Введение. Добыча нефти и газа горизонтальными скважинами, несмотря на все их преимущества, подвержена осложнениям при разработке и эксплуатации. Запасы месторождений, находящихся на заключительной стадии разработки, со временем переходят в категорию трудноизвлекаемых запасов, эксплуатация нефти и газа зачастую сопряжена с высокой обводненностью добываемой продукции, значительным падением пластового давления, выпадением асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).

Цель. Анализ проблемы раннего обводнения скважин с горизонтальным окончанием и исследование существующих решений на сегодня.

Материалы и методы. Исследования зависимости логарифма водонефтяного фактора от накопленной добычи нефти, анализ кривых падения дебита, графическая диагностика развития обводнения.

Результаты. Определена прогнозная накопленная добыча путем продолжения линейной зависимости до экономического предела, построен график в полулогарифмических координатах для анализа кривых падения дебита, по форме графика зависимости водонефтяного фактора (ВНФ) от времени в логарифмических координатах определен тип проблемы раннего обводнения скважин.

Заключение. Одной из самых значительных проблем в процессе разработки месторождения является высокая обводненность добываемой продукции. По данным на 2020 год, средняя обводненность на основных месторождениях России составляет не менее 85%, а массовое соотношение добытой нефти и попутной воды приближается к значению 1:7. Перспективным направлением в сфере водоизоляционных работ в горизонтальных скважинах является применение водорастворимых полимеров, так как данная группа технологий показывает эффективность при ограничении водопритока в вертикальных и наклонно-направленных скважинах.

ГЕОЛОГИЯ

Введение. Выделение местных стратиграфических подразделений, основными из которых являются свиты, необходимо для геологического картирования и корректного понимания строения осадочных толщ. Эта задача до сих пор не решена для ряда территорий. В частности, верхнемиоценовые отложения пользуются широким распространением в пределах Ростовского свода на юго-западе России, но выделение свит находится в начальной фазе.

Цель. Систематизация представлений о местных стратиграфических подразделениях верхнего миоцена Ростовского свода с учетом ранее выдвинутых предложений.

Материалы и методы. Основным материалом являются опубликованные предложения по выделению свит в верхнем миоцене Ростовского свода. Они систематизируются, а валидность подразделений анализируется на основе действующего стратиграфического кодекса.

Результаты. Предложена уточненная местная стратиграфическая схема верхнего миоцена Ростовского свода, которая предполагает выделение таганрогской (нижний сармат), ростовской (средний-верхний сармат), донской (нижняя часть верхнего мэотиса), мержановской (верхняя часть верхнего мэотиса) и александровской (нижний понт) свит. Показано соответствие им альтернативных подразделений: мокрочалтырская и берданосовская свиты отвечают ростовской, а позднее предложенная ростовская — донской и мержановской. Обсуждение результатов. Обращается внимание на валидность предлагаемых местных стратиграфических подразделений, а также приоритет в выделении таганрогской и александровской свит. Ставится вопрос о создании автоматизированной системы обобщения информации о стратиграфических подразделениях.

Заключение. Потребность в параллельном существовании альтернативных местных стратиграфических схем для верхнего миоцена Ростовского свода отсутствует. Однако расчленение соответствующих отложений требует дальнейшего обсуждения и, возможно, уточнения.

МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ, ЛИТОЛОГИЯ

Введение. Минерагенической специализацией Музкол-Рангкульского антиклинория являются промышленные камнесамоцветные месторождения рубина, кордиерита, альмандина, аквамарина, топаза, турмалина, скаполита и др. Крупные рудные объекты на данной территории неизвестны. Район имел отрицательную оценку на редкие, редкоземельные и благородные металлы.

Целью является обосновать выделение неизвестной ранее магматической кольцевой структуры и изучить связанные с ней рудные геохимические аномалии.

Материалы и методы. В работе исследовались образцы горных пород и минералов, отобранных на месторождении Черногорское в 2016 и 2018 годах. Минеральный состав определялся на петрографическом микроскопе «Полам-Р211» и заверялся рентгенофазовым анализом на приборе «ДРОН-3М», аналитик А.В. Федоров, МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе. Химический состав минералов исследовался методом микрорентгеноспектрального анализа на приборе Cameca SX 100, аналитик Н.Н. Кононкова, ГЕОХИ РАН. Определение химических составов горных пород проводилось рентгеноспектральным флуоресцентным спектрометром AXIOS Advanced, аналитик Т.Г. Кузьмина, ГЕОХИ РАН.

Результаты. В Музкол-Рангкульском антиклинории на площади Черногорского месторождения ювелирного скаполита нами выявлена кольцевая интрузия, сложенная роговообманковыми перидотитами, горнблендитами и габброидами. Последние контактируют по кольцевому разлому с метаморфитами сарыджилгинской свиты. В контуре кольцевой структуры и по периферии выявлены геохимические аномалии Со, Ni, W, Nb, Ti и REE.

Заключение. Одним из источников геохимических аномалий послужила выявленная авторами кольцевая интрузия.

ТЕХНИКА ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

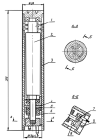

Введение. Вибрации при бурении являются одной из основных причин повреждения породоразрушающего инструмента и ранних отказов скважинных приборов. На сегодня лучшим решением этой проблемы является измерение вибраций в скважине с помощью измерительных датчиков, расположенных рядом с породоразрушающим инструментом. После подтверждения возникновения вибраций во время бурения усилия сосредоточены на недопущении выхода вибраций на критические значения. Постоянное совершенствование технологий, в том числе использование автоматизированных буровых установок, выдвинуло вопрос о создании отечественной и недорогостоящей аппаратуры, предназначенной для измерения на забое скважины и передачи на поверхность сигналов, характеризующих процесс бурения.

Цель. Снижение непроизводительного времени, затрачиваемого на ликвидацию аварий, причиной которых послужили вибрации, путем внедрения отечественной и недорогостоящей скважинной автономной виброизмерительной аппаратуры.

Материалы и методы. Анализ результатов экспериментальных исследований основных причин возникновения вибраций, а также результаты разработок, направленные на снижение вибрационных процессов.

Результаты. Анализ позволил выявить, что на сегодня лучшим решением вибрационной проблемы является измерение вибраций в скважине с помощью измерительных датчиков, расположенных рядом с породоразрушающим инструментом. Заключение. Чтобы добиться максимальной экономической эффективности и избежать затрат на ликвидацию последствий вибраций, необходимо спроектировать отечественную и недорогостоящую скважинную автономную виброизмерительную аппаратуру, предназначенную для регистрации крутильных и продольных вибраций.

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Введение. Становление и развитие нефтегазовой промышленности Каспийского региона связаны с освоением нефтегазовых ресурсов Каспийского моря и прилегающих территорий. Исторический экскурс свидетельствует, что впервые в мире добыча нефти на море началась там. Примечательно, что во многих странах мира использовался опыт, накопленный именно здесь. В истории становления и развития нефтегазового комплекса Каспийского региона можно выделить четыре основных этапа: ранний (античная и средневековая эпохи); начальный этап промышленного освоения (с X века и до 1917 г.); советский этап; современный этап.

Цель. Исследование истории развития нефтегазовой промышленности в Каспийском регионе.

Материалы и методы. В работе использованы методы ретроспективного, графического, статистического, системно-структурного анализа.

Результаты. По результатам исследования выделены основные этапы развития нефтегазовой промышленности в Каспийском регионе.

ВОПРОСЫ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Введение. Рассмотрена главенствующая роль геоэнергетических ресурсов и энергоносителей в минерально-сырьевом комплексе страны. Успешность развития минерально-сырьевой базы геоэнергетических ресурсов во многом определяется профессионализмом кадров отрасли. Для реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года обоснована необходимость подготовки кадрового резерва в системе высшего образования по новым образовательным программам специалитета федеральных государственных образовательных стандартов «Прикладная геология» и «Горное дело».

Цель исследования. Оценка современного состояния горно-геологической отрасли, методологического и технологического аппарата как объективного индикатора экономического и социального развития общественной системы.

Материалы и методы. Экспертная оценка результатов деятельности Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению энергетических видов минерального сырья.

Результаты. Анализ устойчивости минерально-сырьевой базы энергетических минеральных ресурсов в эпоху глобализации и, соответственно, исторический опыт создания минеральносырьевой базы урана в нашей стране практически с нуля показывает необходимость наращивания потенциала ядерной энергетики с привлечением в этом созидательном процессе инженерного геологического образования и возрождения подготовки специалистов-уранщиков в российских вузах.

Заключение. Перспективы наращивания минерально-сырьевой базы энергоносителей и создание условий для обеспечения страны энергетическим сырьем должны быть увязаны с кадровой обеспеченностью отрасли совместными усилиями образовательных организаций высшего образования, академических, отраслевых институтов, недропользователей в системе подготовки специалистов-геологов.

ISSN 2618-8708 (Online)