ВОПРОСЫ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

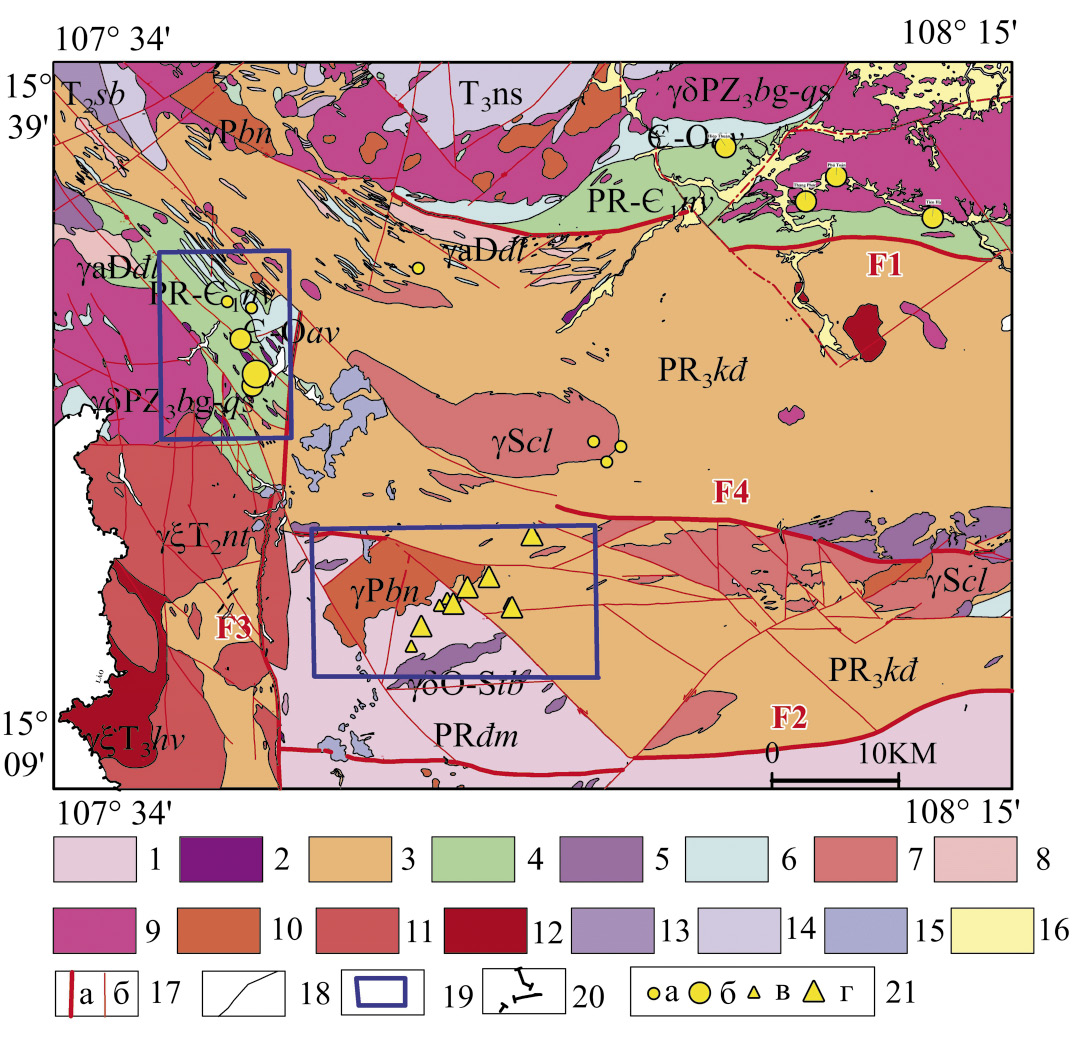

Введение. Обоснование целесообразности типизации золоторудных проявлений в районе Фыоктхань — Фыокшон, Центральный Вьетнам.

Цель. Классификация и оценка перспектив золотого оруденения в районе Фыоктхань — Фыокшон, центрального Вьетнама.

Материалы и методы. Использованы данные геологического картирования и разведки 20 месторождений и рудопроявлений рудных полей Фыокшон и Фыоктхань, собранные в период 2001—2019 гг.

Результаты. Установлено, что в пределах Фыоктхань — Фыокшон распространены месторождения и рудопроявления золото-сульфидно-кварцевой и малосульфидной золото-кварцевой формаций позднемезозойского возраста. Они отличаются по запасам, морфологии рудных тел, золото-серебряным отношениям и пробности золота.

Заключение. Полученные результаты следует использовать при прогнозировании наиболее крупных золотых месторождений в Центральном Вьетнаме.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ

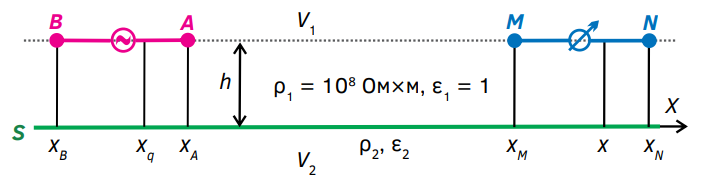

Введение. Методы сопротивлений — это электрическое зондирование и электропрофилирование с различными установками. Первоначально измерения проводили на постоянном токе, а затем на низкочастотном переменном токе. В случае постоянного тока единственные источники первичного электрического поля в этих методах — заряды токовых электродов A, B, а измеряемая величина — равное разности потенциалов ΔUMN напряжение электрического поля E в линии MN с измерительными электродами M, N. По результатам измерений определяют (удобное для интерпретации результатов измерений) кажущееся удельное электрическое сопротивление ρк. Однако в ряде случаев, например при проведении измерений в районах многолетнемерзлых пород, бывает сложно обеспечить надежное заземление электродов. Поэтому полвека назад были начаты исследования с целью обоснования возможности бесконтактных измерений в методе электропрофилирования на переменном токе I в линии AB. До последнего времени методика бесконтактных изменений и интерпретации получаемых результатов опиралась на приближенные подходы, а не на «строгое» решение прямой задачи электродинамики. Цель. Объективное обоснование методики бесконтактных измерений на основе решения прямой задачи электродинамики.

Материалы и методы. Метод исследования — математическое моделирование и анализ полученных результатов.

Результаты. Приведены результаты расчетов для модели, соответствующей возможным условиям при бесконтактных измерениях в электроразведке методом сопротивлений. Рассмотрен случай, когда генераторная линия AB гармонически меняющегося тока I расположена в воздухе, на высоте h над однородным проводящим полупространством с удельным электрическим сопротивлением ρ2.

Заключение. По сравнению с применяемой сейчас при бесконтактных измерениях методикой более эффективным для нахождения ρ2 является определение кажущегося удельного электрического сопротивления по меняющейся синфазно с током I в генераторной линии AB реактивной составляющей напряжения электрического поля E в измерительной линии MN.

Введение. Приведена новая классификация физико-геологических моделей (ФГМ), включающая системные ряды моделей физико-химических индикаторов, геологических объектов и геологических процессов. Модели системных рядов характеризуются физико-математическими и геотектоническими признаками.

Цель. Обобщение и систематизация созданных к настоящему времени моделей и введение новых типов моделей, ранее не акцентированных, и на этой основе создание новой классификации ФГМ.

Материалы и методы. Использованы научные публикации, в том числе авторские, посвященные описанию различных типов моделей. В качестве метода исследования применен системный анализ опубликованных данных.

Результаты. Создана новая классификация ФГМ, включающая системные ряды моделей физико-химических индикаторов, геологического объекта и геологического процесса, характеризующиеся физико-математическими и тектоническими признаками.

Заключение. Создана новая классификация ФГМ, обобщающая системные ряды моделей физико-химических индикаторов, различных геолого-физических образов. Представлены системные ряды моделей для алмазоносных кимберлитовых трубок и землетрясения.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

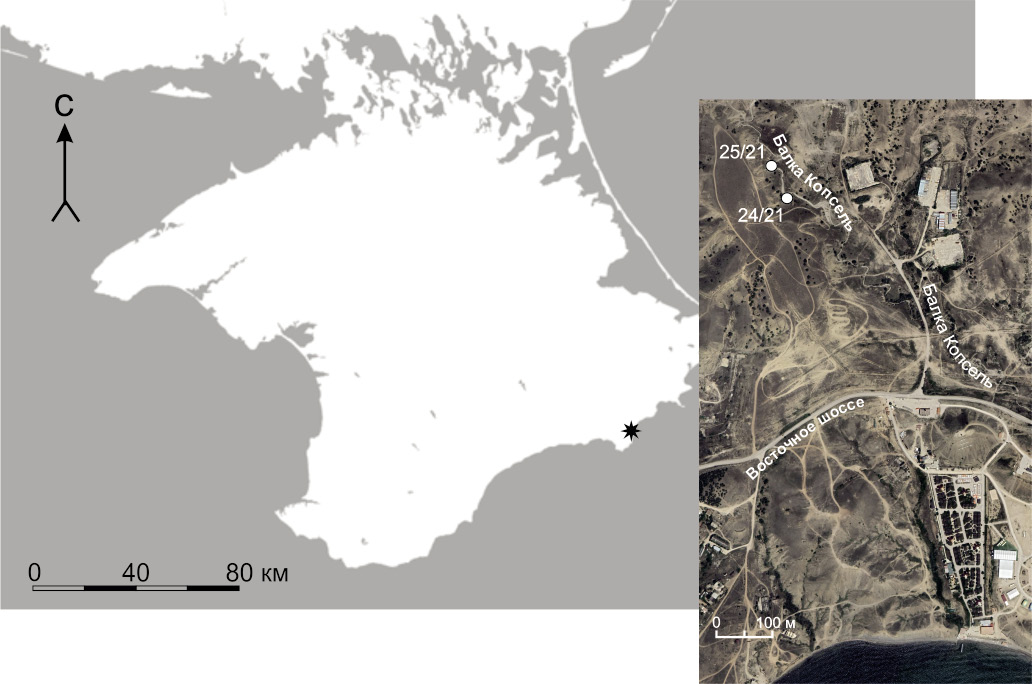

Введение. Изучены угленосные отложения копсельской свиты бат-келловейского яруса средней юры вблизи г. Судака (п-ов Крым). Литолого-минералогический анализ пород, преимущественно песчаников и алевролитов, с раковинным детритом, растительными остатками и линзами углей (гагатов), позволил определить прибрежно-морские и лагунные обстановки осадконакопления. Изученные гагаты представлены структурным витринитом и относятся к гумусовой группе. Вторичные минералы в угольных пластах и вмещающих породах указывают на стадию раннего катагенеза. На основании ботанического анализа установлен состав исходных растений-углеобразователей: это группа хвойных семейства араукариевых.

Цель работы. Выявить фациально-климатические и ландшафтные условия образования гагатов копсельской свиты, их состав, структуру, вторичные изменения. Показать, что вещественный состав углей — это древесина голосеменных растений, преимущественно хвойных, а не талломы водорослей. Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются угленосные отложения средней юры бат-келловейского яруса копсельской свиты, изученные в естественных обнажениях долины р. Копсель в районе г. Судака (Крым). Интерес для исследования представляет присутствие в этих отложениях линз и прослоев бурого угля — гагата. Гагаты изучены макроскопически (формы и условия залегания в разрезе) и микроскопически (углепетрографическими методами): в двусторонне-полированных шлифах в поляризационном микроскопе, а также в сканирующем микроскопе Vega3 Tescan. Выполнен микроанализ химических элементов на приставке к микроскопу ULTM Max (ГИН). Проведены палеоботанические исследования углефицированных растительных остатков. Структура, текстура и минеральный состав пород исследованы в шлифах в микроскопе; минералогический анализ проведен с использованием рентгеновского дифрактометра D8 Advace (валовый состав в порошковой дифрактограмме и состав глин во фракции <0,001 мм) и сканирующего микроскопа Vega3 Tescan (ГИН). Результаты. На основе комплексных исследований нового уникального местонахождения гагатовых углей в копсельской свите средней юры (бат-келловейский ярус) в долине р. Копсель уточнен и дополнен палеоботанический состав растений-углеобразователей (с преобладанием хвойных типа араукариевых), реконструированы климатические и палеоландшафтные условия формирования этих углей на северной окраине Тетиса. Литолого-минералогические особенности пород, преимущественно песчаников и алевролитов, с раковинным детритом, растительными остатками и линзами углей (гагатов), позволяют определить фациальные обстановки осадконакопления как прибрежно-морские и лагунные, с фрагментами авандельтовых и пролювиальных, оползневых отложений. Установленные вторичные изменения вмещающих пород и собственно углей дают возможность судить о стадии раннего катагенеза, которому была подвержена толща на следующих этапах геологической истории. Заключение. Торфонакопление и последующее углеобразование происходило, вероятно, в мелководных лагунах. Тип торфонакопления паралический, парагенетически связан с изученным комплексом осадков. Постседиментационные преобразования пород соответствуют раннему катагенезу; установлены по наличию вторичного кальцита (по трещинам породы><0,001 мм) и сканирующего микроскопа Vega3 Tescan (ГИН).

Результаты. На основе комплексных исследований нового уникального местонахождения гагатовых углей в копсельской свите средней юры (бат-келловейский ярус) в долине р. Копсельуточнен и дополнен палеоботанический состав растений-углеобразователей (с преобладаниемхвойных типа араукариевых), реконструированы климатические и палеоландшафтные условияформирования этих углей на северной окраине Тетиса. Литолого-минералогические особенности пород, преимущественно песчаников и алевролитов, с раковинным детритом, растительными остатками и линзами углей (гагатов), позволяют определить фациальные обстановкиосадконакопления как прибрежно-морские и лагунные, с фрагментами авандельтовых и пролювиальных, оползневых отложений. Установленные вторичные изменения вмещающих породи собственно углей дают возможность судить о стадии раннего катагенеза, которому была подвержена толща на следующих этапах геологической истории.

Заключение. Торфонакопление и последующее углеобразование происходило, вероятно, в мелководных лагунах. Тип торфонакопления паралический, парагенетически связан с изученным комплексом осадков. Постседиментационные преобразования пород соответствуют раннему катагенезу; установлены по наличию вторичного кальцита (по трещинам породы и в виде конкреционных образований), обилию аутигенного гипса, и повсеместного замещения фрамбоидов пирита железооксидными минералами. Пропластки гагатов также изменены: в тех местах, где органическое вещество пропитано карбонатными растворами, угольное

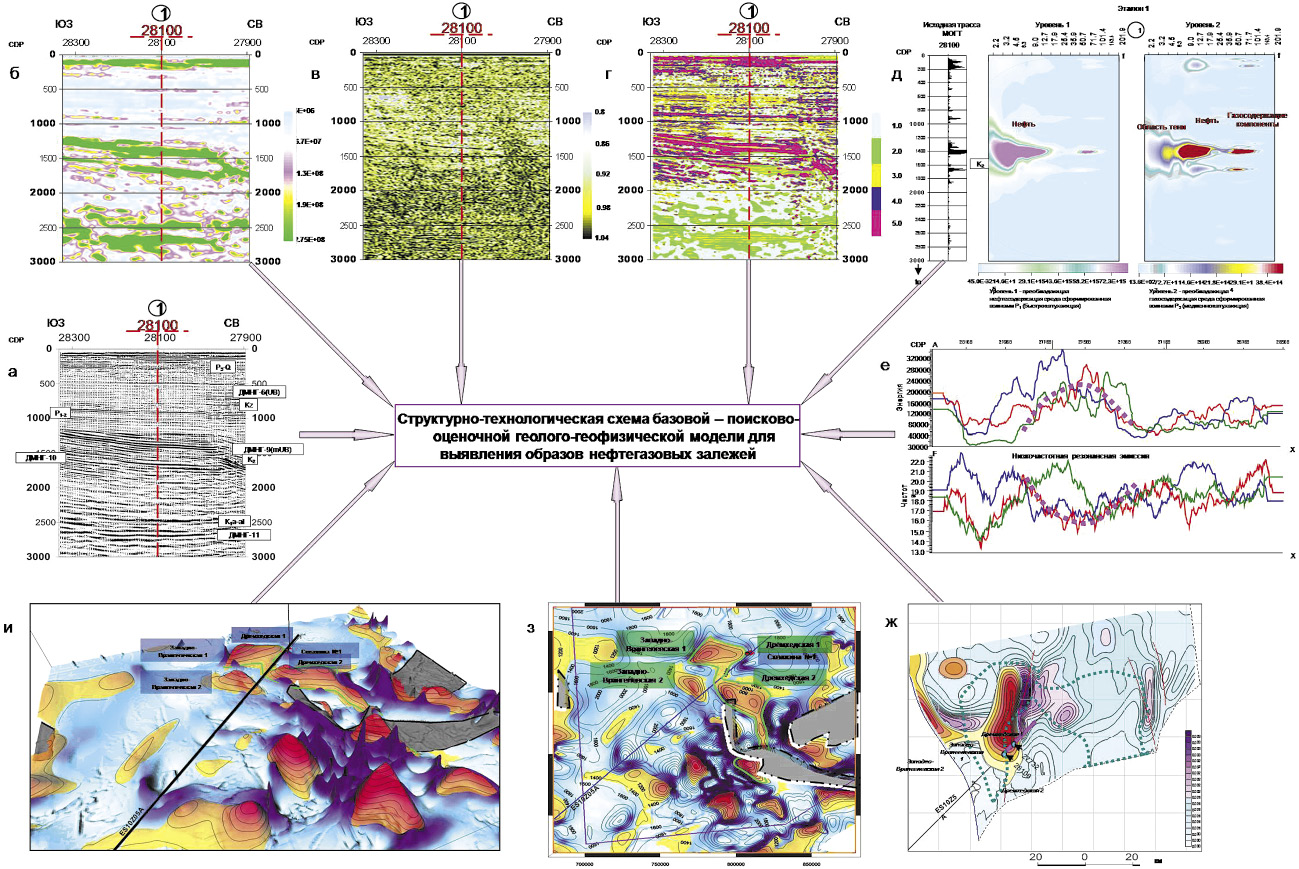

Введение. Основным содержанием настоящей статьи является анализ результатов геолого-геофизического изучения Охотоморского региона в целях разработки новых методов и технологий обработки сейсмической информации в комплексе с другими данными для решения задач прогноза месторождений углеводородов.

Цель. Решение задач прогноза месторождений углеводородов и выделения нефтяных залежей новыми методами.

Материалы и методы. Использовалась интерпретационная обработка сейсмического материала, патент № 2559123 — 2015 г., патент № 142221 — 2014 г., технология детализации структурно-тектонического строения (ДСТС) ловушек углеводородов, технология селекции нефтегазосодержащих объектов.

Результаты. Для прогноза перспектив нефтегазоносности в районах отсутствия глубокого бурения Охотоморского региона даются рекомендации применения технологии детализации структурно-тектонического строения (ДСТС) ловушек УВ; многопризнакового прогноза залежей (МПЗ) углеводородов; декомпозиции дисперсии волнового поля (ДДВП); низкочастотного резонанса сейсмической эмиссии (НРЭ) геодинамического шума; селекции нефтегазосодержащих объектов (ОИС).

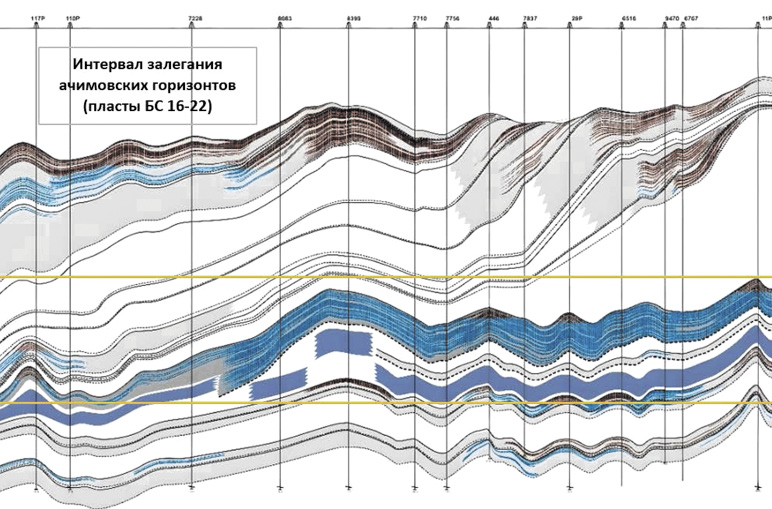

Введение. Разработка сложных с геологической точки зрения объектов характеризуется низкой эффективностью традиционных методов увеличения нефтеотдачи, отсутствием или высокой стоимостью технологического обеспечения добычи альтернативными методами. В данной работе будут рассмотрены особенности разработки на примере существующего объекта, относящегося к Ачимовским толщам Западной Сибири.

Цель. Ретроспективный анализ динамики разработки эксплуатационного объекта, дополнительное изучение возможных причин высокой обводненности продукции.

Материалы и методы. Для написания работы были использованы проектные документы, содержащие данные о геолого-физических характеристиках и динамике добычи по эксплуатационному объекту, а также графические приложения (геологические разрезы, каротажные диаграммы, выкопировки из карт). Проводилось изучение материалов, графических приложений и построение графиков в Excel.

Результаты. Изучены возможные причины высокой обводненности продукции.

Заключение. Определен вектор дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности в рамках заданной темы.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Введение. В последние десятилетия термин «ослабленная зона» получил широкое распространение в различных науках о Земле. Он широко используется в геологии, горном деле, геомеханике, тектонике, геодинамике, сейсмологии. Отсюда следует, что ослабленные зоны могут рассматриваться и трактоваться в довольно широком диапазоне, начиная от крупных разломных зон, включая зоны дилатансии, до зон с резко или довольно заметно изменяющимися физико-механическими свойствами. При этом цель изучения и учета таких зон также меняется, в том числе и в зависимости от масштаба исследований.

Цель. Рассмотреть структуры, широко используемые под термином «ослабленные зоны», но не получившие до сих пор четкого определения и классификации. Дать определение «ослабленная зона» с позиций гидрогеологии и инженерной геологии.

Материалы и методы. Основой для статьи послужили результаты многолетней работы автора в качестве эксперта по выбору площадок расположения объектов атомной энергии. Основными методами являлись сбор, систематизация и обработка информации, полученной автором в ходе полевых, лабораторных и камеральных исследований.

Результаты. Рассмотрены структуры, которые в науках о Земле получили термин «ослабленная зона», используемый применительно к достаточно широкому спектру структур и состояний горных массивов и грунтов. Приведено определение «ослабленная зона» с позиций гидрогеологии и инженерной геологии. Рассмотрены комплексные факторы, указывающие на наличие ослабленных зон и возможные негативные последствия для инженерных сооружений.

Заключение. В статье обоснована необходимость учета понятия «ослабленная зона» при детальном изучении территории расположения инженерных объектов. Отмечено, что при детальных изысканиях ключом к количественной оценке характеристик слабых зон в дисперсных грунтах является корректная оценка пространственной изменчивости параметров грунтов, главным образом плотности сухого грунта и пористости.

ISSN 2618-8708 (Online)