Перейти к:

Классификация физико-геологических моделей

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-37-45

Аннотация

Введение. Приведена новая классификация физико-геологических моделей (ФГМ), включающая системные ряды моделей физико-химических индикаторов, геологических объектов и геологических процессов. Модели системных рядов характеризуются физико-математическими и геотектоническими признаками.

Цель. Обобщение и систематизация созданных к настоящему времени моделей и введение новых типов моделей, ранее не акцентированных, и на этой основе создание новой классификации ФГМ.

Материалы и методы. Использованы научные публикации, в том числе авторские, посвященные описанию различных типов моделей. В качестве метода исследования применен системный анализ опубликованных данных.

Результаты. Создана новая классификация ФГМ, включающая системные ряды моделей физико-химических индикаторов, геологического объекта и геологического процесса, характеризующиеся физико-математическими и тектоническими признаками.

Заключение. Создана новая классификация ФГМ, обобщающая системные ряды моделей физико-химических индикаторов, различных геолого-физических образов. Представлены системные ряды моделей для алмазоносных кимберлитовых трубок и землетрясения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Бондаренко В.М., Шавьер Л. Классификация физико-геологических моделей. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(4):37-45. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-37-45

For citation:

Bondarenko V.М., Shavier L. Classification of physico-geological models. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(4):37-45. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-37-45

Понятие физико-геологической модели (ФГМ) было введено в отечественную геофизику авторами [4][13], а классификация моделей по физико-математическим параметрам была предложена в [2][7]. Представления исследователя о реальном геологическом объекте или процессе являются приближенными. Не исключены и ложные представления. Степень приближения к реальности зависит от количества имеющейся информации о предмете исследования, поэтому составленное представление получило название модели или гипотезы, т.е. природа моделируется по доступным для исследователей результатам измерений или используется полученная другим путем информация о физико-геологических индикаторах геологического объекта или процесса.

В настоящей работе приводится уточненная формулировка понятия физико-геологической модели как субъективного представления одного или группы исследователей о реальном геологическом объекте или процессе, включающего информацию о генезисе, физических и химических свойствах, элементах залегания и морфологии, возрасте, геофизических и геохимических полях и другое; а для геологического процесса — информацию о причинах возникновения, эволюции, последствиях воздействия на геосферы (литосферу, биосферу).

В ранее созданных классификациях ФГМ различие моделей базировалось на их физико-математических особенностях и не учитывались петрофизические свойства глубинных слоев Земли и стадийность геологоразведочного процесса.

Представленная новая классификация ФГМ дополнительно включает модели глубинных условий, благоприятных для формирования геологического объекта или возникновения геологического процесса, а также модели, учитывающие стадийность геологоразведочного процесса. Детализация представлений о геологическом объекте выражается в виде системного ряда моделей конкретного объекта. В качестве примера приводится системный ряд физико-геологических моделей алмазоносных кимберлитовых трубок Анголы.

ФГМ создают, в частности, для получения представлений о генезисе месторождений, выбора группы (комплекса) геолого-геофизических и других методов, например для решения прогнозной задачи выделения территорий, на которых могут находиться месторождения полезного ископаемого определенного типа; для решения задач поисков, разведки и эксплуатации месторождений в пределах выделенной перспективной территории.

ФГМ создают также для интерпретации данных измерений геофизических и других полей. Ниже приведена классификация моделей геологического объекта — месторождения. Подобные классификации могут быть составлены и для других геологических объектов, например магматических пород, разрывных нарушений и геологических процессов, например складкообразования, землетрясения, цунами.

Результаты обобщения и обсуждение

Любая ФГМ геологических объектов и процессов имеет физико-математические признаки. Классификация ФГМ по этим признакам начинается с разделения на две большие группы: апостериорные и априорные модели (рис. 1). Апостериорную (с лат. «после опыта») модель составляют по результатам исследований и измерений параметров изучаемого геологического объекта или процесса, для которого непосредственно создается модель. Априорная (с лат. «до опыта, до эксперимента») модель формируется по литературным данным (научным публикациям и фондовым материалам), полученным на других, близких по геологическим параметрам объектах или процессах. Зачастую составляют смешанные апостериорно-априорные модели.

Динамические модели отображают, например, формирование благоприятных условий в недрах Земли как источника месторождений полезных ископаемых в земной коре или воспроизводят процесс переноса полезного ископаемого из недр Земли в земную кору и образование месторождения.

Состояние геологического процесса или объекта в конкретный момент времени, отражающий этапы геологоразведки, оформляется в виде статических моделей.

По физико-математическим особенностям динамические и статические модели подразделяются на несколько категорий. Так, прогнозные модели, базирующиеся на динамической модели, описывающей процесс формирования благоприятных условий в недрах Земли для образования будущих месторождений, составляются для поисков перспективных территорий и обнаружения на них конкретных месторождений, а статические модели (поисковая, разведочная и эксплуатационная) составляют по сформировавшимся в земной коре геологическим особенностям (месторождение, структура, магматизм и прочее).

Различие между поисковой и разведочной моделями заключается в следующем. В поисковой модели акцентируется внимание на дифференциацию параметров (например, физических свойств) геологического объекта в целом относительно вмещающих пород. В разведочной модели основное внимание уделяется дифференциации отдельных частей геологического объекта относительно друг друга с целью выявления связи блоков пород с содержанием полезного компонента.

Эксплуатационную модель составляют с целью уточнения связи между геолого-физическими особенностями отдельных блоков с содержанием полезного компонента для проектирования способов отработки месторождения. Важной особенностью эксплуатационной модели является приведение обоснованной информации для проектирования мероприятий, обеспечивающих безопасность ведения эксплуатационных работ, например для обоснования методов мониторинга устойчивости потолочины при комбинированной системе отработки месторождения.

Большинство динамических и статических моделей являются безальтернативными, так как величины основных параметров модели получены экспериментально, или наоборот, из-за недостатка информации. Дополнительная информация о геологическом объекте или процессе может превратить безальтернативную модель в альтернативную. К альтернативным моделям относятся также модели, составленные другими исследователями, использующими одну и ту же информацию о геологическом объекте, но выполнившими интерпретацию этой информации по-иному.

В вероятностно-статистических моделях числовая величина индикаторов часто формируется в результате множества измерений. Вследствие природной дисперсии и аппаратурных погрешностей распределение числовых значений индикатора может подчиняться нормальному (гауссовскому) или логнормальному изменению [13]. Для нормального распределения наиболее вероятная величина (мода) совпадает со средним значением индикатора (медиана). Для логнормального распределения модальные и медианные значения могут существенно различаться. Например, дисперсия магнитной восприимчивости пород подчиняется логнормальной закономерности, а дисперсия плотности — гауссовскому распределению.

Фиксированная количественная величина индикатора, например среднее арифметическое значение, используется в детерминированных моделях. Обычно в таких моделях приводят комплекс индикаторов различной надежности, поэтому при оценке достоверности модели учитывают различие дисперсий индикаторов.

Степень достоверности (надежности) модели определяется соотношением количества априорной и апостериорной информации, которая была доступна на момент составления модели. Конкретно достоверность модели можно оценить по количественным характеристикам геолого-физических индикаторов, характеризующих модель. Они могут быть модальными (наиболее вероятными), медианными (среднестатистическими), детерминированными (фиксированными с неизвестной вероятностью и статистикой).

Статические модели составляют для определенного момента, чаще всего для настоящего времени.

Детерминированную модель составляют из параметров с фиксированными значениями их величин. В вероятностно-статистических моделях значения величин параметров изменяют, например, используя максимальные или минимальные, среднеарифметические или вероятностные их значения.

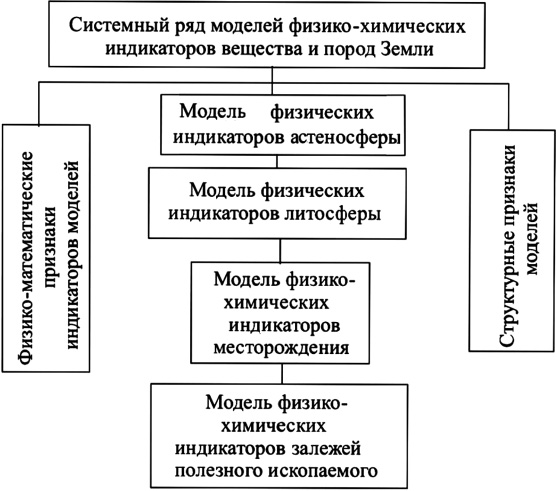

Системный ряд моделей физико-химических (литопетрофизических) индикаторов вещества и пород Земли включает свойства вещества астеносферы, земной коры, месторождения и полезного ископаемого (рис. 2). Важным аспектом этих моделей является взаимозависимость физико-химических свойств. Так, скорость распространения продольных сейсмических волн и плотность заметно зависят от содержания SiO2. Величина вязкости глубинных слоев Земли определяется температурой и давлением. Структурные признаки также влияют на величину физико-химических индикаторов и отражаются в моделях. Так, появление глубинных разломов приводит к снижению температуры плавления и кипения вещества астеносферы за счет декомпрессии. Модели этого системного ряда обладают всеми физико-математическими признаками, указанными выше.

Системный ряд моделей конкретного типа месторождения формально включает элементы классификаций моделей, приведенных на рисунке 1, но по существу содержания моделей является специфическим. Отметим эти различия на примере описания системного ряда моделей алмазоносных кимберлитов трубок Анголы [3][5][6][8][9][11][14][16—18] (рис. 3).

Модель формирования благоприятных условий в мантии Земли для образования месторождения полезного ископаемого на примере алмазоносных кимберлитовых трубок впервые была представлена в работе [15]. Эти благоприятные условия формируются в астеносфере в виде развитого пузырькового кипения, возникающего в результате декомпрессии перегретой астеносферы. Декомпрессия была стимулирована глубинными разломами, появившимися как следствие глобальных деформаций литосферы.

Динамическая модель путей транспортировки вещества астеносферы и образования кимберлитов включает две модели. Первая из них — формирование всплывающим газовым пузырем вертикального цилиндрического канала от астеносферы до земной поверхности. Вторая — генезис кратерных кимберлитов, являющихся наиболее алмазоносными породами трубки. В поисковой модели акцентируется внимание на дифференциации физико-геологических индикаторов кимберлитового тела в целом относительно вмещающих пород, а в разведочной — на дифференциации физико-химических индикаторов различных литотипов кимберлитов.

Поисковые модели обычно являются статическими, но по мере накопления опыта превращаются в другую поисковую модель. Например, начальная поисковая модель кимберлитовых трубок для Якутской алмазоносной провинции имела основным физическим индикатором повышенную магнитную восприимчивость пород трубок и соответствующие магнитные аномалии. В дальнейшем было установлено, что встречаются немагнитные трубки, а магнитные аномалии трубочного типа могут создаваться трапповыми останцами основного состава. Последующие исследования показали, что кимберлитовые трубки характеризуются не только магнитными, но и аномалиями гравитационных и электромагнитных полей, отличающихся от трапповых [1].

В моделях месторождения учитывается фактор времени в виде палеореконструкций и прогнозов. Например, палеореконструкция коренного месторождения алмазов характеризует генезис месторождения, а запасы алмазов и темпы эксплуатации — прогноз временного интервала существования месторождения.

Особую роль выполняет модель алмазоносности кимберлитов как ряд альтернативных моделей, ни одна из которых не является достаточно обоснованной, чтобы стать реальной для описания генезиса алмазов в кимберлитовой трубке.

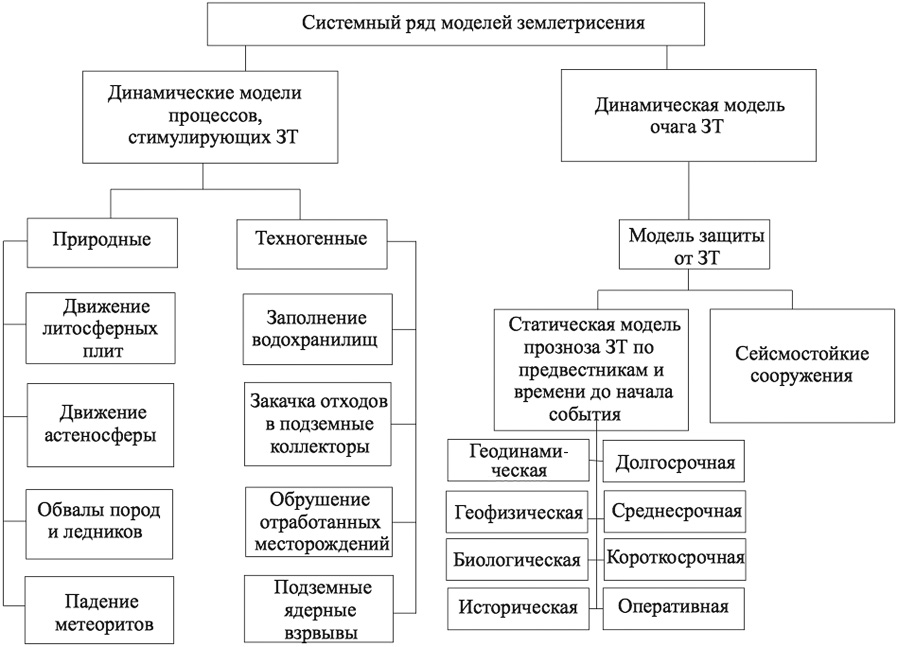

В качестве примера системного ряда моделей геологического процесса приведем модели, описывающие причины формирования очага землетрясения, предвестники, прогноз и последствия [10][12] (рис. 4).

Формирование условий в недрах Земли для возникновения очага землетрясения может быть обусловлено как природными, так и техногенными процессами. К природным относятся движения континентальных плит, вулканизм, ледниковые и горные обвалы, падение метеоритов, а к техногенным — заполнение водохранилищ, закачка отходов в подземные коллекторы, обвалы пород после отработки месторождений полезных ископаемых и подземные ядерные взрывы.

Динамическая модель очага землетрясения состоит из нескольких временных стадий развития дилатации пород горного массива и возникновения сдвиговых напряжений.

Прогнозная модель содержит информацию о дате и времени землетрясения, географических координатах эпицентра, глубине очага, энергии и силе землетрясения с определенной вероятностью, которая увеличивается по мере приближения времени прогноза к моменту события. Прогнозные модели соответствуют определенным временным интервалам до завершения события и имеют характерные предвестники. Так, долгосрочная прогнозная модель представляет собой карту сейсмически активного региона, которая периодически обновляется, а в оперативной модели объявляют окончательный вывод о дате землетрясения.

Ряд моделей предвестников землетрясения состоит из моделей геологических процессов и геофизических полей, изменяющих свои характеристики в период подготовки очага землетрясения. Так, подготовка землетрясения сопровождается длиннопериодическими колебаниями земной коры, меняется уровень напорных подземных вод.

Модель оценки разрушительных последствий землетрясений состоит из оценки энергии очага землетрясения и силы землетрясения на земной поверхности.

Модель защиты инфраструктуры и жизни людей состоит из двух моделей. Первая: прогноз землетрясения, на основании которого прекращается деятельность инфраструктуры города (отключение электро- и водоснабжения, остановка работы предприятий) и вывод людей в безопасное место. Вторая модель — сейсмостойкое строительство. На практике эти модели дополняют друг друга. В случае неудачного оперативного прогноза регион потенциального землетрясения понесет громадные экономические потери, а в случае удачного прогноза, но невыполнения мероприятий по прекращению жизнедеятельности региона последствия не будут катастрофическими вследствие реализации второй модели — наличия сейсмостойких сооружений.

Рис. 1. Усовершенствованная классификация физико-геологических моделей (ФГМ) с системными рядами моделей физико-химических индикаторов пород и геологического объекта — месторождения полезного ископаемого

Fig. 1. Improved classification of physico-geological models (FGM) with system series of models of physico-chemical indicators of rocks and geological object — mineral deposits

Рис. 2. Системный ряд моделей физико-химических индикаторов (литопетрофизических свойств) вещества и пород Земли

Fig. 2. System series of models of physico-chemical indicators (lithopetrophysical properties) of matter and rocks of the Earth

Рис. 3. Системный ряд моделей геологического объекта — алмазоносных кимберлитовых трубок взрыва

Fig. 3. System series of models of geological object — diamond-bearing kimberlite

Рис. 4. Системный ряд моделей геологического процесса — землетрясения (ЗТ)

Fig. 4. A system series of models of the geological process — earthquakes (ZT)

Заключение

Научно-практическая значимость моделей заключается в формировании у исследователя с определенной вероятностью представления, например, о генезисе конкретного типа месторождения для выбора комплекса геологических, геофизических, геохимических и горно-буровых методов для решения задач геолого-разведочных стадий от прогноза до эксплуатации месторождения с максимальной эффективностью в кратчайшие сроки с наименьшими затратами.

Составленный ряд физико-геологических моделей конкретного геологического объекта или процесса интенсифицирует исследование слабообоснованных моделей.

Список литературы

1. Бондарено В.М., Демидович О.А., Тархов А.Г. Первые результаты комплексного применения геофизических методов для прямых поисков месторождений алмазов в Якутской АССР // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 1961. № 2. C. 118—132.

2. Бондаренко В.М., Со Мин Ту. Физико-геологические модели золоторудных и олововольфрамовых месторождений Союза Мьянма // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2010. № 3. С. 52—58.

3. Бондаренко В.М., Шавьер Л. де Ж.А. Динамическая модель образования кимберлитовых трубок взрыва. XIV Международная научно-практическая конференция «Новые идеи в науках о Земле». М.: Изд-во МГРИ-РГГРУ, 2019, С. 349—352.

4. Вахромеев Г.С. Общие принципы комплексирования геофизических методов при поисках рудных месторождений. Иркутск: Изд. Иркутского политехн. ин-та, 1970. С. 119.

5. Загайный А.К., Микоев И.И., Усинов В.Н. и др. Структурно-тектонические и геофизические предпосылки локализации кимберлитов на территории Анголы // Руды и металлы. 2017. № 4. С. 42—49.

6. Зинчук Н.Н. Особенности использования типовых моделей кимберлитовых трубок при поисках алмазов // Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2011. № 1. С. 133—144.

7. Никитин А.А., Хмелевской В.К. Комплексирование геофизических методов. М.: ВНИИГеосистем, 2012. 346 с.

8. Первов В.А., Сомов С.В., Коршунов А.В. и др. Кимберлитовая трубка Катока (Республика Ангола): палеовулканологическая модель формирования // Геология рудных месторождений. 2011. Т. 53, № 4. С. 330—345.

9. Портнов А.М. Кимберлиты — мантийные флюидизиты // Природа. 2012. № 12. С. 42—48.

10. Потапов А.Д. Землетрясения — причины и последствия. М.: Высшая школа, 2009. 246 с.

11. Серокуров Ю.Н., Калмыков В.Д. О структурном контроле кимберлитового магматизма в провинции Луанда-Нортэ (Ангола) // Отечественная геология. 2004. № 6. С. 78—82.

12. Соболев Г.А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 2003. 312 с.

13. Тархов А.Г., Бондаренко В.М., Никитин А.А. Принципы комплексирования в разведочной геофизике. М.: Недра, 1977. 165 с.

14. Харкив А.Д., Зинчук Н.Н., Крючков А.И. Коренные месторождения алмазов мира. М.: Недра, 1998. 555 с.

15. Шавьер Л. де Ж.А., Бондаренко В.М. Модель формирования благоприятных условий в мантии Земли для образования коренных месторождений алмазов на территории Анголы. XIV Международная научно-практическая конференция «Новые идеи в науках о Земле». М.: Изд-во МГРИ-РГГРУ, 2019. С. 495—497.

16. Jelsma H., Barnett W., Richards S., Lister G. Tectonic setting of kimberlites. Lithos. 2009. 112S. Р. 155— 165.

17. Le Roux C.L., Steenkamp W.H. Geophysical charakteristics of a few Angolan kimberlite Examples. Procedings of the GSSA Kimberley Diamond Symposium. 11—13 Sept. 2014. Р. 1—5.

18. Pettit W. Geophysical signatures of some recently discovered large (>40 ha) kimberlite pipes on the Alto Cuilo concession in northeastern Angola. Lithos. 2009. 112S. Р. 106—115.

Об авторах

В. М. БондаренкоРоссия

Бондаренко Владимир Михайлович — доктор технических наук, профессор кафедры геофизики

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

тел.: +7 (916) 674-19-77

Л. Шавьер

Россия

Шавьер Лусия — аспирант кафедры геофизики

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

Рецензия

Для цитирования:

Бондаренко В.М., Шавьер Л. Классификация физико-геологических моделей. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(4):37-45. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-37-45

For citation:

Bondarenko V.М., Shavier L. Classification of physico-geological models. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(4):37-45. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-37-45