Перейти к:

Прогноз нефтегазовых резервуаров Охотского моря на основе интерпретационной обработки сейсмического материала

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-66-80

Аннотация

Введение. Основным содержанием настоящей статьи является анализ результатов геолого-геофизического изучения Охотоморского региона в целях разработки новых методов и технологий обработки сейсмической информации в комплексе с другими данными для решения задач прогноза месторождений углеводородов.

Цель. Решение задач прогноза месторождений углеводородов и выделения нефтяных залежей новыми методами.

Материалы и методы. Использовалась интерпретационная обработка сейсмического материала, патент № 2559123 — 2015 г., патент № 142221 — 2014 г., технология детализации структурно-тектонического строения (ДСТС) ловушек углеводородов, технология селекции нефтегазосодержащих объектов.

Результаты. Для прогноза перспектив нефтегазоносности в районах отсутствия глубокого бурения Охотоморского региона даются рекомендации применения технологии детализации структурно-тектонического строения (ДСТС) ловушек УВ; многопризнакового прогноза залежей (МПЗ) углеводородов; декомпозиции дисперсии волнового поля (ДДВП); низкочастотного резонанса сейсмической эмиссии (НРЭ) геодинамического шума; селекции нефтегазосодержащих объектов (ОИС).

Для цитирования:

Шатыров А.К. Прогноз нефтегазовых резервуаров Охотского моря на основе интерпретационной обработки сейсмического материала. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(4):66-80. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-66-80

For citation:

Shatyrov А.К. Forecast of oil and gas reservoirs of the Sea of Okhotsk based on interpretation processing of seismic material. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(4):66-80. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-66-80

При поисках месторождений углеводородов на шельфе Охотского моря особую роль играют сейсмические методы, которые доказали свою эффективность при изучении терригенных отложений крупных русловых и дельтовых седиментационных систем Северо-Сахалинского участка шельфа Охотского моря. В результате сейсморазведочных работ выявлены и подготовлены к бурению геологические структуры, открыты и разрабатываются месторождения углеводородов. Появление новых поисковых объектов требует разработки новых методов и технологических приемов обработки геолого-геофизической информации.

В настоящее время прямой прогноз нефтегазовых резервуаров и фильтрационно-емкостных свойств коллекторов в районах слабо или не изученных бурением базируется на изучении упруго-деформационных характеристик разреза на основе различных процедур интерпретационной обработки полученного сейсмического материала [13].

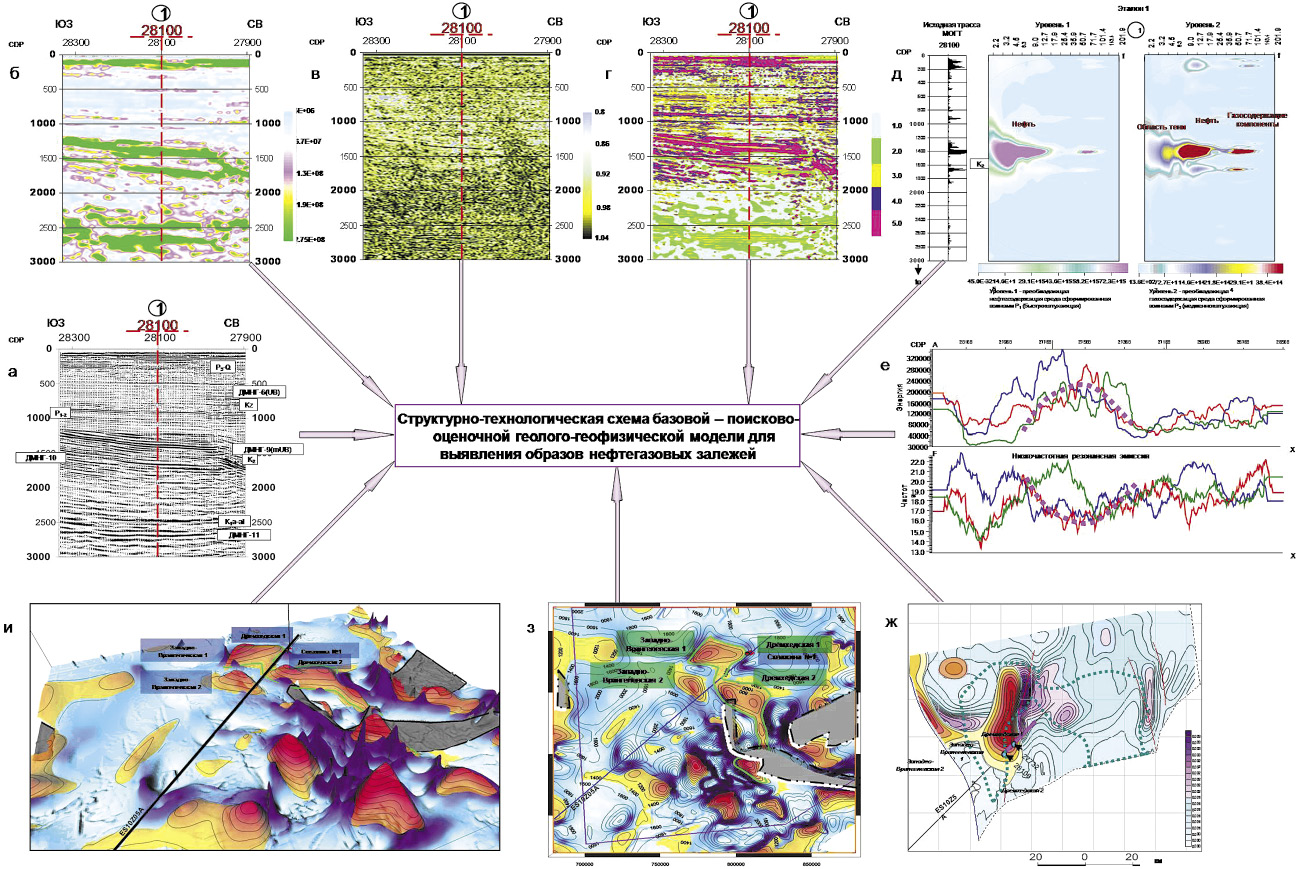

Для решения прикладных задач в геологоразведке создан ряд комплексных технологий, позволяющих осуществлять переход на качественно более высокий уровень их интерпретационной дообработки, что обеспечивает снижение рисков при оценке ресурсной базы и последующих этапов геолого-разведочных работах (ГРР). Структурно-технологическая схема базовой поисково-оценочной геолого-геофизической модели для выявления образов нефтегазовых залежей представлена на рисунке 1 и включает в свой состав:

а) выбор местоположения актуальных точек для имитирования «вертикальных скважин» с целью анализа геодинамики среды;

б) мультиплексные параметрические преобразования волновых полей с учетом диагностически значимых атрибутов и построение многопараметрического кластера;

в) селекцию нефтегазовых залежей, формирование образов нефтяных и газовых залежей;

г) локальный прогноз улучшенных коллекторских свойств и углеводородного (УВ) насыщения;

д) уточнение геометрии целевых поверхностей с данными прогноза в актуальных точках (вертикальных скважинах);

е) прогноз площади целевых поверхностей;

ж) пространственное отображение наиболее крупных залежей УВ.

Методические подходы

Для прогноза перспектив нефтегазоносности в районах отсутствия глубокого бурения использовались нижеперечисленные технологии:

- технология детализации структурно-тектонического строения (ДСТС) ловушек УВ;

- технология многопризнакового прогноза залежей (МПЗ) углеводородов;

- технология декомпозиции дисперсии волнового поля (ДДВП). (патент № 142221 — 2014 г.) [2];

- технология низкочастотного резонанса сейсмической эмиссии (НРЭ) геодинамического шума (патент № 2559123 — 2015 г.) [20];

- технология селекции нефтегазосодержащих объектов (ОИС).

Результаты интерпретационной обработки сейсмического материала

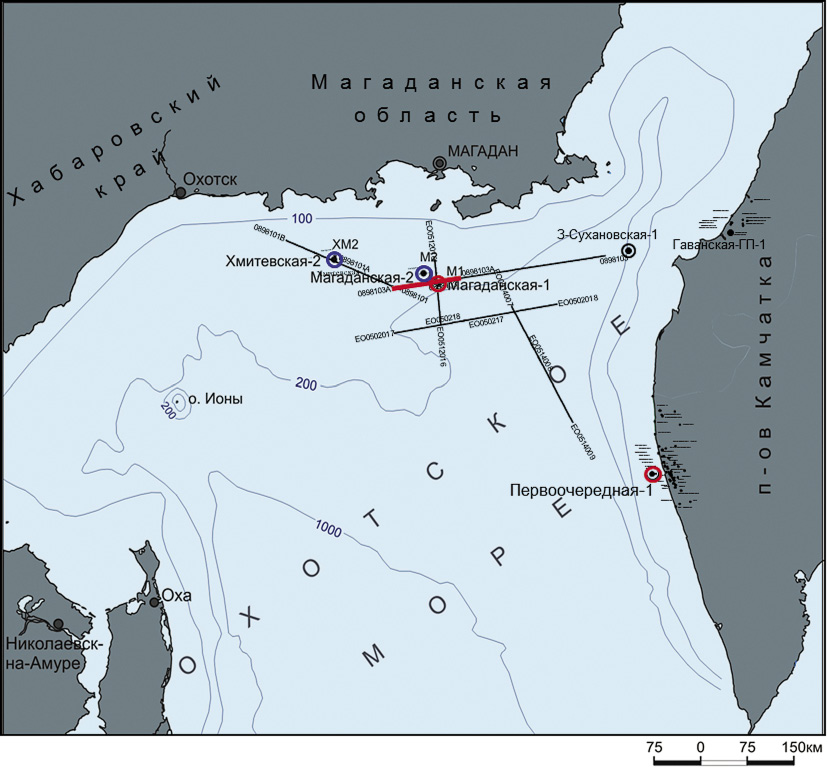

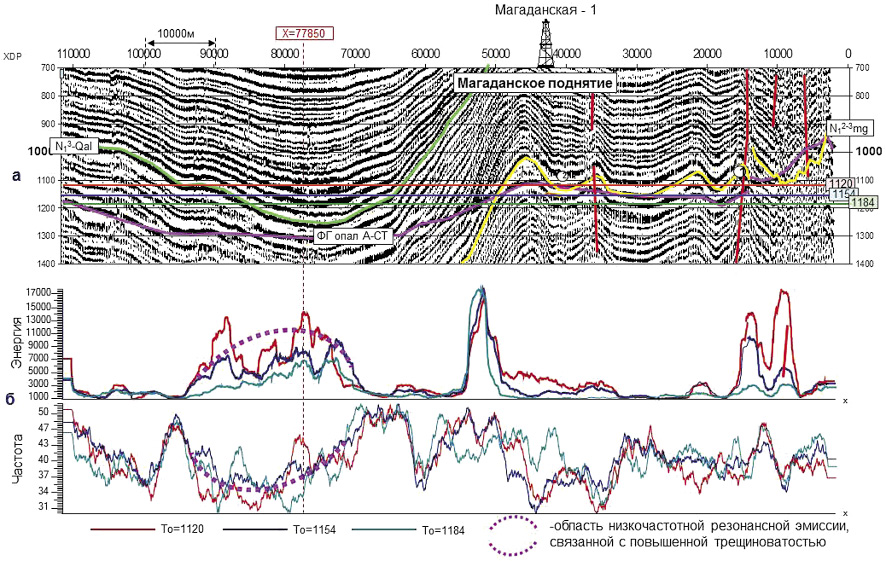

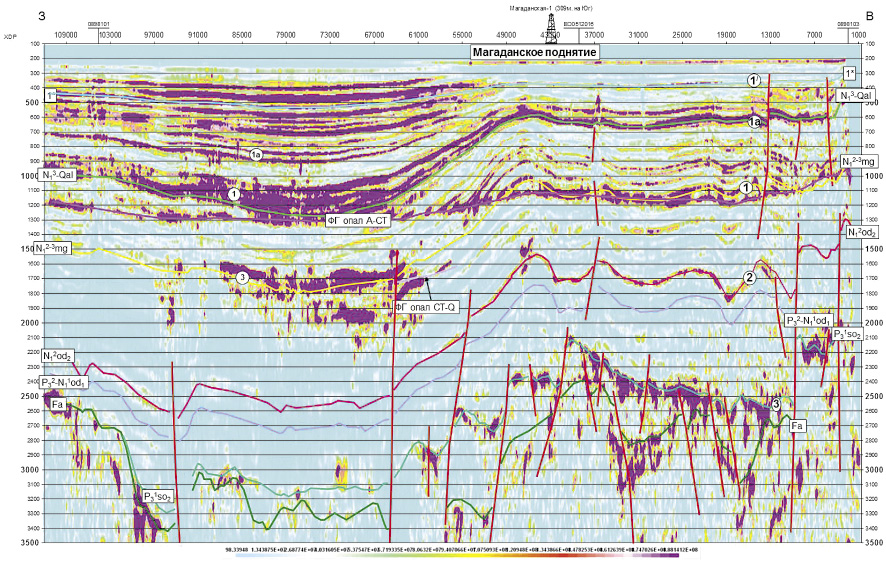

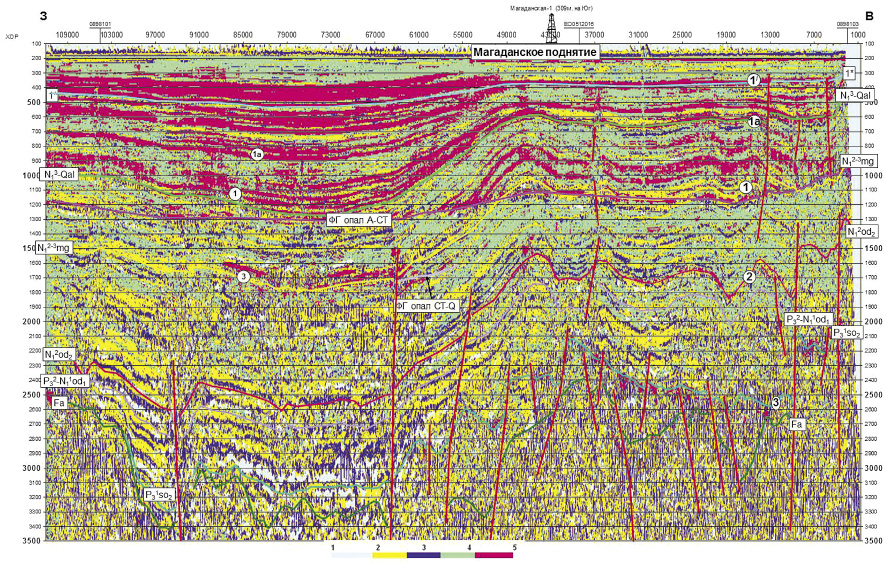

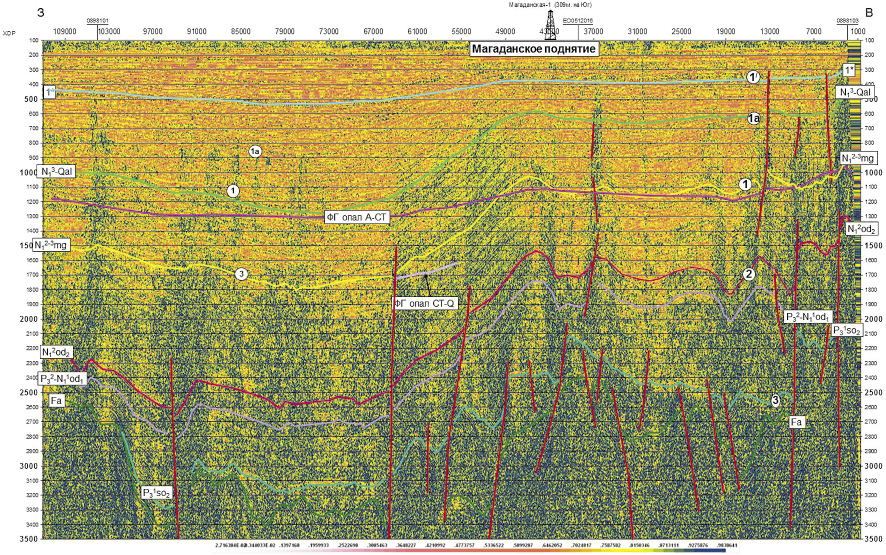

Для прогноза возможных залежей использовался временной разрез по профилю 0898103А, проходящему вблизи скважины Магаданская-1 (рис. 2), в которой в целевом потенциально продуктивном интервале неогена не было обнаружено коллекторов порового типа промышленного значения [17].

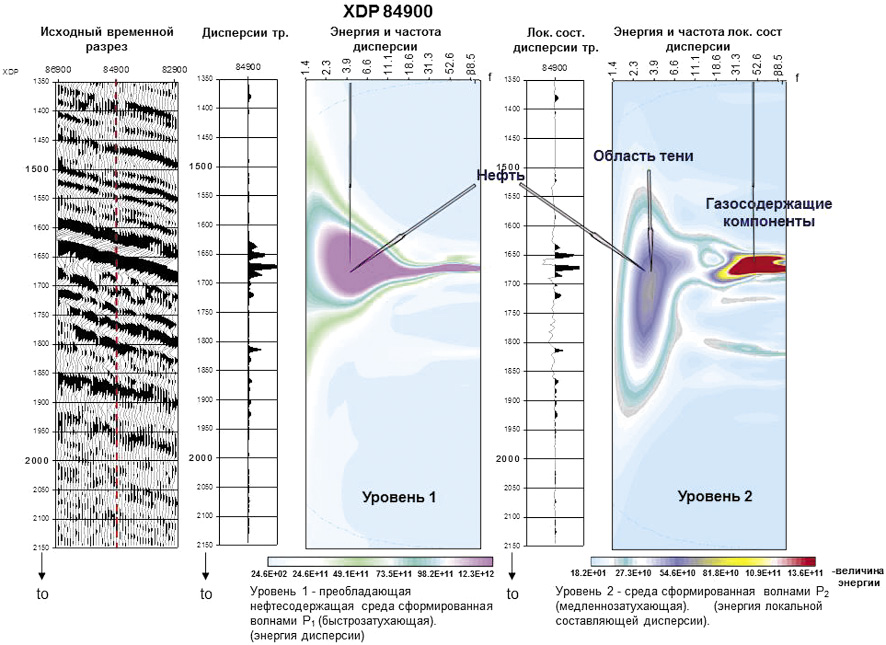

В условиях Охотского моря формирование эталона для определения образа возможной залежи использовались вертикальные сечения временных разрезов МОГТ в точках анализа геосреды (ХDP 84900, 79700 и 69650).

Процесс обнаружения нефтегазовой залежи в целевых комплексах осуществлялся в следующей последовательности:

- исходная трасса МОГТ была преобразована в вейвлет-коэффициенты, отображающие упругие свойства среды. Полученные данные трансформировались в дисперсию (уровень 1) и ее локальную составляющую (уровень 2);

- проводилась оценка частотно-энергетических доминант и локализация аномальных участков [15].

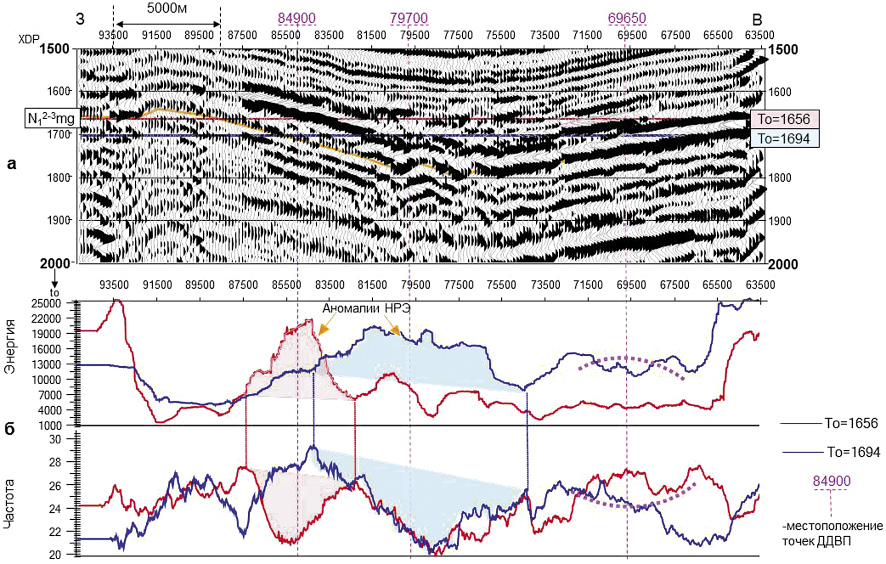

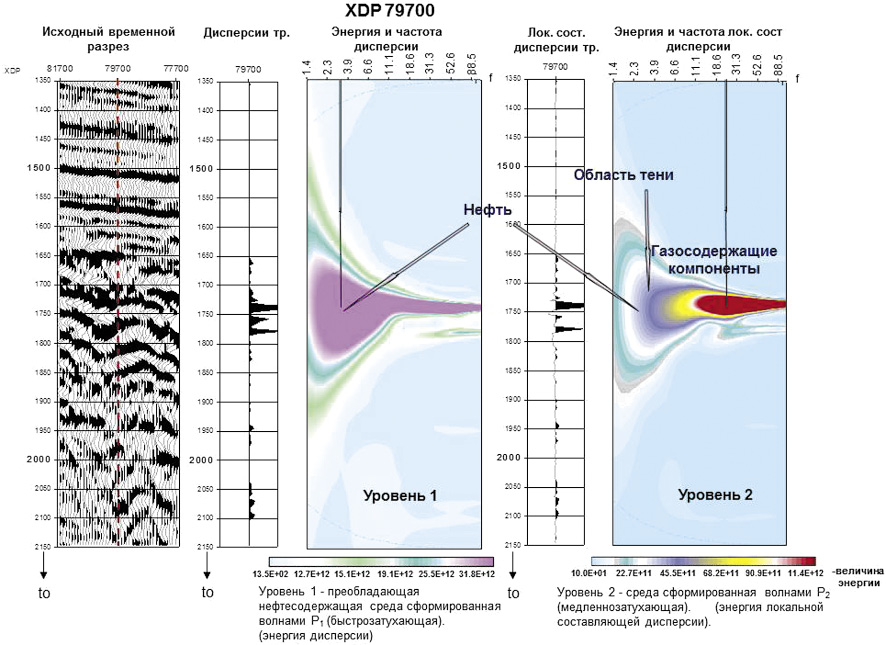

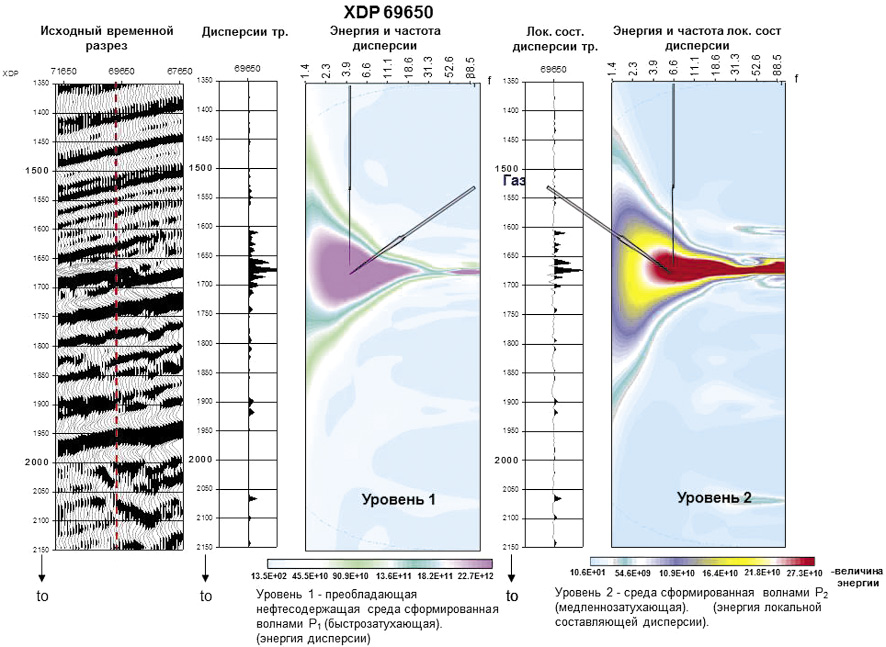

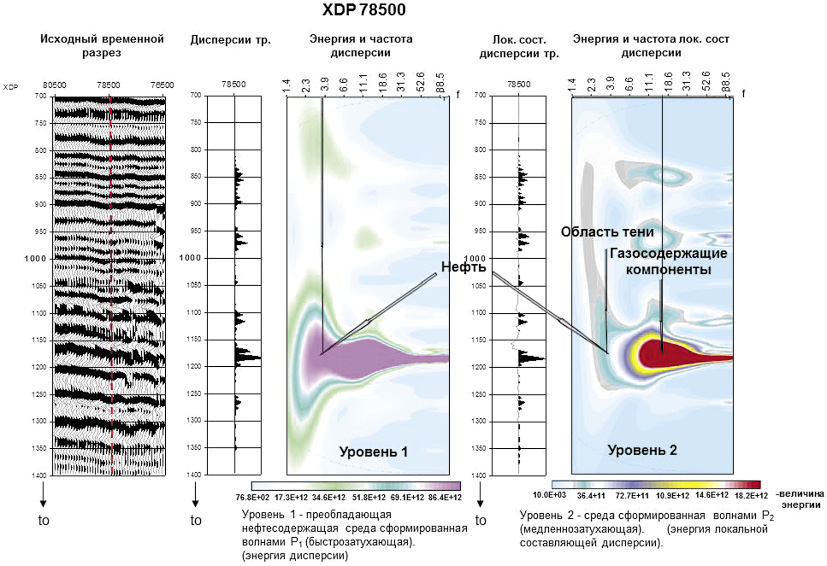

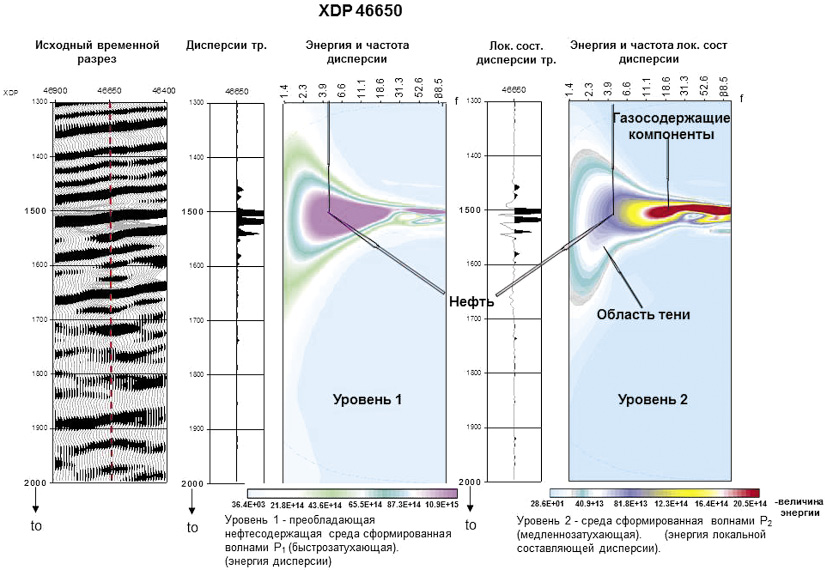

На рисунках 3—6 представлен процесс выделения нефтенасыщенных и газосодержащих пластов на основе анализа доминантных частот и энергии отраженных P1 (быстрых) и P2 (медленных) волн (пр. 0898103А) [16].

Согласно полученным данным в разрезе выделены волны P1 и P2. Уровни доминантных частот и энергии для волн P1 и P2 различны. Это позволяет локализовать нефтегазонасыщенный пласт и уточнить наличие в нем газовой компоненты [19].

На первом этапе обработки (уровень 1) четко отображается нефтяная залежь в области максимально накопленной энергии волнового поля при доминантной частоте 3—4 Гц. Указанная аномалия при последующей обработке (уровень 2) попадает в область тени, при этом усиливаются и появляются дополнительные малоразмерные средне- и высокочастотные компоненты геосреды [4].

Разнородность и мелкомасштабность геодинамики среды отчетливо проявляются во втором уровне обработки.

Критерии отображения волнового образа нефтяной залежи:

- Наличие участка повышенного градиента амплитуд на исходной трассе.

- Расположение сейсмоэнергетической и частотной аномалии в области низких частот с учетом наличия отраженной быстрозатухающей волны P1, отсутствие указанной аномалии при втором уровне обработки, попадание аномалии волны P1 в область тени.

- Появление четкой сейсмоэнергетической аномалии в области более высоких частот, свидетельствующее о развитии медленно затухающей волны P2.

- Развитие мелкомасштабных компонент в области высоких частот.

На рисунке 6 показан фрагмент временного разреза, горизонтальные линии расчета низкочастотной резонансной эмиссии и соответствующий результат выделения нефтегазосодержащих залежей на основе анализа доминантных частот и энергии волн P1 и P2.

Представленные результаты свидетельствуют о наличии резонанса на времени 1656 мс и широкой полосы резонанса на времени 1694 мс, которые отображают улучшенные коллекторские свойства [14].

Это позволило выделить образ возможной нефтяной залежи в интервале времен t0 = 1,60—1,75 с (см. рис. 7, ХDP 84900), максимальная энергия на уровне 1 — 12,312 эВ, частота — 4 Гц, на уровне 2 максимальная энергия — 13,611 эВ, частота — 50 Гц.

На рисунке 8 (ХDP 79700) максимальная энергия на уровне 1 — 31,812 эВ, частота ~ 4 Гц, на уровне 2 максимальная энергия — 11,411 эВ, частота ~ 25 Гц.

Обнадеживающий результат получен при изучении третьей «синтезированной вертикальной скважины» (рис. 9): максимальная энергия на уровне 1 — 22,712 эВ, частота ~ 4 Гц, на уровне 2 максимальная энергия — 27,310 эВ, частота ~ 6 Гц.

Практическую значимость представляет образ газовой залежи, отображенной в геодинамике среды на t0 1,60—1,75 с.

В соответствии с наблюдаемыми признаками;

- наличие градиента амплитуд в области максимальной частотно-энергетической аномалии;

- положение аномалии в интервале низких частот;

- незначительный сдвиг аномалии на втором уровне;

- сложная аномалия НРЭ, создающая резонанс, смещенный друг от друга по Х (рис. 6, ХDP 69650).

Полученная информация может быть интерпретирована как возможное развитие газоконденсатной залежи, которая представляет раствор газа и мелких фракций углеводорода и находится в однофазном состоянии. Газовый фактор таких залежей очень велик [3].

На рисунках 10 и 11 выделен образ возможной нефтяной залежи в интервале времен t0 = 1,15—1,20 с, ХDP 78500. Максимальная энергия на уровне 1 — 86,412 эВ, частота ~ 4 Гц, на уровне 2 максимальная энергия — 18,212 эВ, частота ~ 18 Гц.

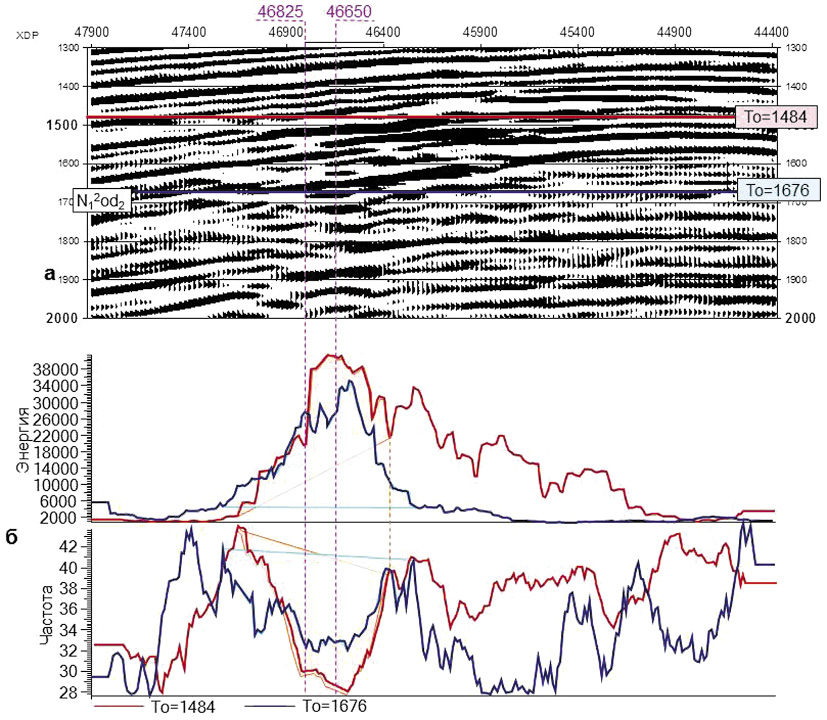

На рисунке 12 фрагмент временного разреза с линиями расчета низкочастотной резонансной эмиссии 1,484 и 1,676 с с соответствующим результатом. Представленные результаты свидетельствуют о наличии резонанса, которые отображают улучшенные коллекторские свойства [2].

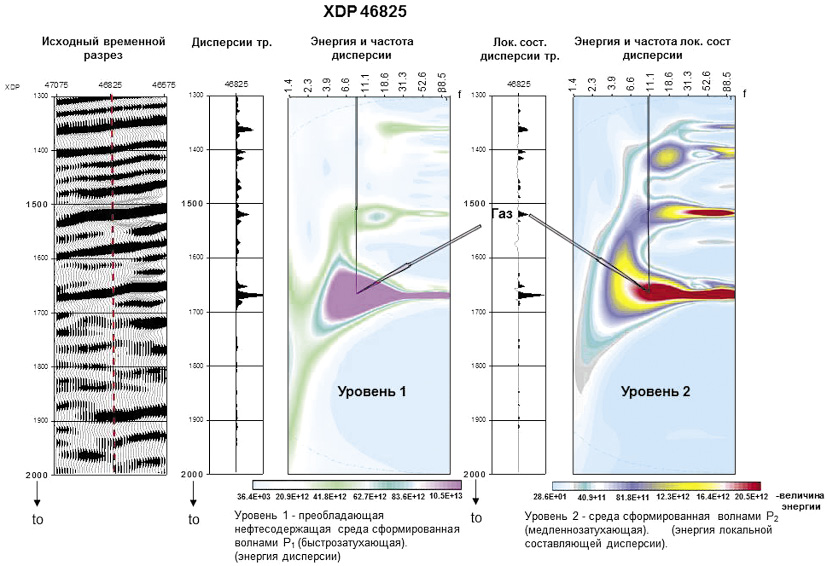

Эта информация может быть интерпретирована как возможное развитие газоконденсатной залежи в интервале времен t0 = 1,60—1,75 с (рис. 13, ХDP 46825). Максимальная энергия на уровне 1 — 10,513 эВ, частота ~ 9 Гц, на уровне 2 максимальная энергия — 20,512 эВ, частота ~ 11 Гц.

На рисунке 14 выделена, возможно, нефтяная залежь в интервале времен t0 = 1,45—1,55 с, ХDP 46650. Максимальная энергия на уровне 1 — 10,915 эВ, частота ~ 4 Гц, на уровне 2 максимальная энергия — 20,514 эВ, частота ~ 19 Гц.

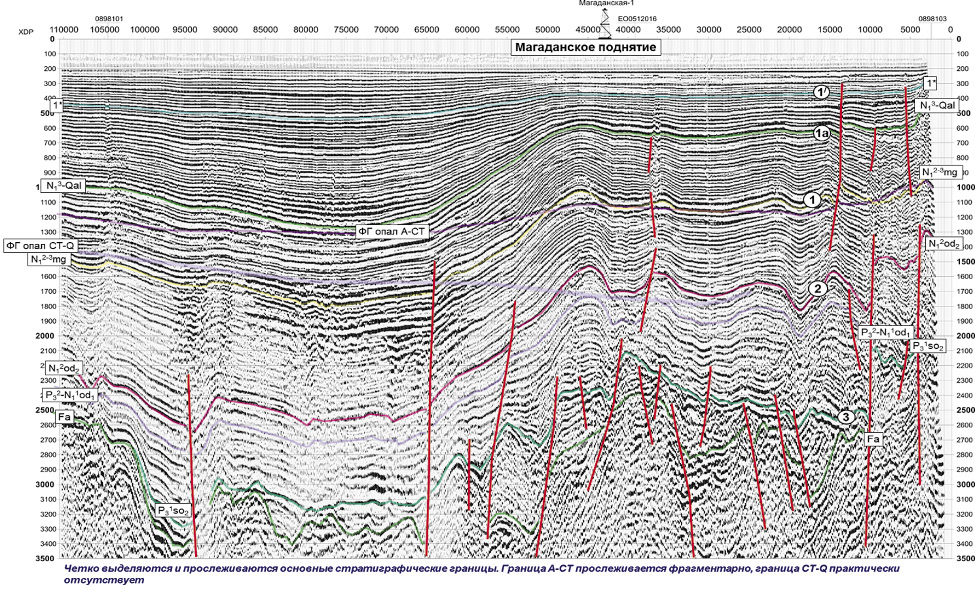

Следует отметить, что все выделенные по профилю 0898103А в районе Магаданского поднятия прогнозные аномалии, соответствующие по результатам интерпретационной обработки возможным проявлениям залежей углеводородов, в основном приурочены к склону поднятия и прогибу, выделяемому на временном разрезе (см. рис. 4). Время, на котором выделяются эти аномалии (1,5—1,7 мс), соответствует области развития фазовой границы перехода опал СТ-Q (кварц), связанной с вторичными преобразованиями кремнистых пород (силицитов), широко представленными в Охотском море [6].

Ряд специалистов отмечают, что в результате этого преобразования отложения становятся хрупкими и, по всей видимости, при последующих геодинамических процессах могут создавать зоны повышенной трещиноватости, т.е. формировать коллекторы трещинного, порово-трещинного типа, в которых могут формироваться залежи углеводородов [5].

Размеры этих залежей во многом будут зависеть от площади и объема развития силицитовых отложений, наиболее насыщенных кремнеземом, и величины геодинамического воздействия на них [7].

Вполне возможно, что аномалии волнового поля, выявленные по результатам атрибутивного анализа с помощью представленных технологий, и отражают этот процесс, что может являться поисковым признаком для выделения региональных зон повышенной трещиноватости по глубине их проявления и по площади и прогноза в них углеводородов [10].

На следующих рисунках в виде различных параметрических характеристик показано влияние процессов вторичных преобразований силицитовых толщ на частотно-динамические характеристики волнового поля. Ниже фазовой границы ФГ-2 (опал А-СТ) происходит заметное региональное уменьшение динамики поля в параметрах энергии (рис. 15) и энтропии (рис. 16). Следует отметить, что в прочих параметрах (анизотропии, частоты и др.), не представленных в отчете, наблюдается аналогичная картина разной степени выразительности [8].

Параметр динамических сгущений (рис. 17) показывает наличие в разрезе вертикальных зон его повышенных значений, которые могут указывать на повышенную трещиноватость среды, созданную в результате глубинных геодинамических процессов (процессы сжатия-растяжения, внедрения магматических тел и пр.), а также на наличие путей миграции как глубинных флюидов (ювенильные воды, обогащенные газом глубинного происхождения), так и флюидов, сформировавшихся в процессе катагенетического преобразования органического вещества силицитовых толщ палеогена-неогена [9].

Рис. 1. Структурно-технологическая схема базовой поисково-оценочной геолого-геофизической модели для выявления образов нефтегазовых залежей

Fig. 1. Structural and technological scheme of the basic prospecting and evaluation geological and geophysical model for the identification of oil and gas deposits

Рис. 2. Обзорная схема с расположением профиля 0898103А (красная линия — исходный временной разрез)

Fig. 2. Overview diagram with the location of the profile 0898103A (the red line is the original time section)

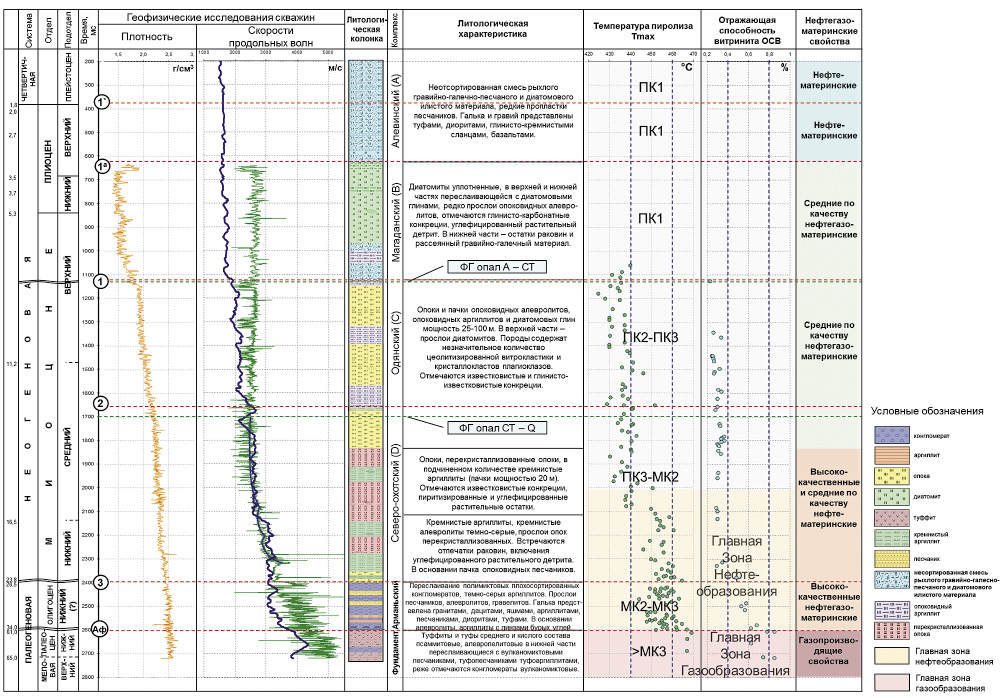

Рис. 3. Основные геолого-геофизические характеристики разреза скважины Магаданская-1

Fig. 3. Main geological and geophysical characteristics of the Magadanskaya-1 well section

Рис. 4. Исходный временной разрез по профилю 0898103А

Fig. 4. Initial time section according to profile 0898103A

Рис. 5. Декомпозиция дисперсии волнового поля по фрагменту временного разреза профиля 0898103А

Fig. 5. Decomposition of the dispersion of the wave field by a fragment of the time section of the profile 0898103A

Рис. 6. Уточнение геодинамических волновых полей, соответствующих участку временного разреза МОГТ, включающему область развития поверхности ФГ опал СТ-Q. Фрагмент 2 временного разреза (а), низкочастотной резонансной эмиссии (б), пр. 0898103А

Fig. 6. Refinement of geodynamic wave fields corresponding to the section of the time section of the MOGT, including the area of development of the surface of the opal ST-Q FG. Fragment 2 of the time section (a), low-frequency resonant emission (b), 0898103A ave

Рис. 7. Прогноз нефтегазовых залежей, трасса ХDP 84900, пр. 0898103А

Fig. 7. Forecast of oil and gas deposits, highway XDP 84900, ave. 0898103A

Рис. 8. Прогноз нефтегазовых залежей, трасса ХDP 79700, пр. 0898103А

Fig. 8. Forecast of oil and gas deposits, XDP 79700 highway, 0898103A ave

Рис. 9. Прогноз нефтегазовых залежей, трасса ХDP 69650, пр. 0898103А

Fig. 9. Forecast of oil and gas deposits, XDP 69650 highway, 0898103A ave

Рис. 10. Уточнение геодинамических волновых полей, соответствующих участку временного разреза МОГТ, включающему область развития поверхности ФГ опал СТ-Q. Фрагмент временного разреза (а), низкочастотная резонансная эмиссия (б), пр. 0898103А

Fig. 10. Refinement of geodynamic wave fields corresponding to the section of the time section of the MOGT, including the area of development of the surface of the opal ST-Q FG. Fragment of a time section (a), low-frequency resonant emission (b), 0898103A ave

Рис. 11. Прогноз нефтегазовых залежей, трасса ХDP 78500, пр. 0898103А

Fig. 11. Forecast of oil and gas deposits, XDP 78500 highway, 0898103A ave

Рис. 12. Уточнение геодинамических волновых полей, соответствующих участку исходного временного разреза МОГТ. Фрагмент временного разреза (а), низкочастотная резонансная эмиссия (б), пр. 0898103А

Fig. 12. Refinement of geodynamic wave fields corresponding to the section of the initial time section of the MOGT. Fragment of a time section (a), low-frequency resonant emission (b), 0898103A ave

Рис. 13. Прогноз нефтегазовых залежей, трасса ХDP 46825, пр. 0898103А

Fig. 13. Forecast of oil and gas deposits, highway XDP 46825, ave. 0898103A

Рис. 14. Прогноз нефтегазовых залежей, трасса ХDP 46650, пр. 0898103А

Fig. 14. Forecast of oil and gas deposits, highway XDP 46650, ave. 0898103A

Рис. 15. Параметрический разрез энергии волнового поля, пр.0898103A

Fig. 15. Parametric section of the wave field energy, 0898103A ave

Рис. 16. Параметрический разрез оценки энтропии, пр. 0898103A

Fig. 16. Parametric section of entropy estimation, 0898103A ave

Рис. 17. Параметрический разрез классификации метода динамических сгущений, пр. 0898103A

Fig. 17. Parametric section of the classification of the dynamic condensation method, 0898103A ave

Заключение

Для прогноза перспектив нефтегазоносности в районах отсутствия глубокого бурения Охотоморского региона рекомендуется использовать технологии детализации структурно-тектонического строения (ДСТС) ловушек УВ; многопризнакового прогноза залежей (МПЗ) углеводородов; декомпозиции дисперсии волнового поля (ДДВП) (патент № 142221 — 2014 г., изобретение 2015 г.); низкочастотного резонанса сейсмической эмиссии (НРЭ) геодинамического шума (патент № 2559123 — 2015 г.); селекции нефтегазосодержащих объектов (ОИС) [11].

Структурно-технологическая схема базовой поисково-оценочной геолого-геофизической модели для выявления образов нефтегазовых залежей включает выбор местоположения актуальных точек для имитирования «вертикальных скважин» с целью анализа геодинамики среды; мультиплексные параметрические преобразования волновых полей с учетом диагностически значимых атрибутов и построение многопараметрического кластера; селекцию нефтегазовых залежей, формирование образов нефтяных и газовых залежей; локальный прогноз улучшенных коллекторских свойств и УВ насыщения; уточнение геометрии целевых поверхностей с данными прогноза в актуальных точках (вертикальных скважинах); прогноз площади целевых поверхностей; пространственное отображение наиболее крупных залежей УВ [12].

Список литературы

1. Афанасенков А.П., Сенин Б.В., Леончик М.И. К уточнению модели нефтегазогеологического районирования арктического шельфа России в свете современных геолого-геофизических данных // Геология нефти и газа. 2016. № 4. С. 79—90.

2. Земцова Д.П., Иванова А.А., Никитин А.А., Пугач А.Л. патент №142221,2014.

3. Земцова Д.П., Никитин А.А., Пискун П.В. Вейвлетанализ волнового поля при решении задач сейсморазведки. Мат-лы VII междунар. науч.-практ. конф. «Геомодель». Геленджик. С. 68—69.

4. Карасевич А.М., Земцова Д.П., Никитин А.А. Новые технологии геофизических исследований при поисках и прогнозе углеводородного сырья. М.: Страховое ревю, 2010. 140 с.

5. Карасевич А.М., Земцова Д.П., Никитин А.А., Пугач. А.Л., Погосян А.Г., Дуплищева М.Р. патент № 2559123, 2015.

6. Керимов В.Ю., Бондарев А.В. Закономерности формирования, эволюция, пространственное развитие углеводородных систем и оценка перспектив нефтегазоносности Присахалинского шельфа // Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности. М.: Матлы Всеросс. науч. конф., посвященной 30-летию ИПНГ РАН, 2017. С. 83—84.

7. Керимов В.Ю., Бондарев А.В. Оценка перспектив нефтегазоносности Присахалинского шельфа по результатам анализа палеотектонических и палеогеографических критериев // Геология, поиски и разведка месторождений углеводородов на морских акваториях. М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. С. 105—113.

8. Керимов В.Ю., Бондарев А.В., Мустаев Р.Н. Генерационно-аккумуляционные углеводородные системы на Сахалинском шельфе Охотского моря // Новые идеи в науках о земле. М.: РГГУ им. Серго Орджоникидзе (филиал) (Старый Оскол), 2019. С. 246—249.

9. Керимов В.Ю., Кислер Д.А., Шатыров А.К., Идиятуллина Э.З. Палеотектонические и палеогеографические критерии прогнозирования скоплений углеводородов в акватории Присахалинского шельфа // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2022. № 6. С. 8—21.

10. Керимов В.Ю., Кузнецов Н.Б. и др. Отчет «Обосновать районы вероятного углеводородонакопления на шельфе Охортского моря на основе использования современных технологий прогноза нефтегазовых». М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. Российский Федеральный геологический фонд.

11. Керимов В.Ю., Мустаев Р.Н., Серикова У.С. Стратегия моделирования углеводородных систем на разных этапах и стадиях геолого-разведочных работ на нефть и газ // Нефтегазохимия. 2018. № 1. С. 45—49.

12. Керимов В.Ю., Синявская О.С. Оценка перспективных ресурсов акватории Охотского моря // Геология, поиски и разведка месторождений углеводородов на морских акваториях. М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. С. 244—257.

13. Керимов В.Ю., Синявская О.С., Бондарев А.В., Сизиков Е.А. Условия формирования ловушек нефти и газа в палеоген-неогеновом комплексе Присахалинского шельфа // Фундаментальный базис инновационных технологий поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа и приоритетные направления развития ресурсной базы ТЭК России. М., 2016. С. 138—140.

14. Никитин А.А., Петров А.В. Основные процедуры обработки и интерпретации нестационарных геофизических полей // Геофизика. 2007. № 3. С. 63— 70.

15. Николаевский В.Н. Изменения сейсмических волн из-за присутствия газа в пластах // Геофизика. 2014. № 3. С. 14—20.

16. Овезов Б.А., Щербакова К.О., Календарова Л.Р., Романов П.А., Кузнецова Д.А. Снижение критических последствий торсионных вибраций в результате разрушения горной породы долотами PDC // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2022. № 4. С. 91—100.

17. Петровская Н.А. Отчет о результатах работ, проведенных ФГУП «Дальморнефтегеофизика» по анализу фонда локальных нефтегазоперспективных объектов на шельфах дальневосточных морей с целью их геолого-экономической оценки. Южно-Сахалинск, 2001. Архив ОАО «Дальморнефтегеофизика», № 1-01-6м/2.

18. Сенин Б.В., Леончик М.И. Региональные геологические проблемы и риски выбора оптимальных направлений нефтегазопоисковых работ в дальневосточных морях России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2020. № 1. С. 12—22.

19. Тектоническое районирование и углеводородный потенциал Охотского моря / Отв. ред. К.Ф. Сергеев. М.: Наука, 2006. 128 с.

20. Технология низкочастотного резонанса сейсмической эмиссии НРЭ геодинамического шума. Изобретение № 2559123 — 2015 г.

Об авторе

А. К. ШатыровРоссия

Шатыров Анар Камандарович — инженер лаборатории «Моделирование углеводородных систем»

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

тел.: +7 (926) 142-77-63

Рецензия

Для цитирования:

Шатыров А.К. Прогноз нефтегазовых резервуаров Охотского моря на основе интерпретационной обработки сейсмического материала. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(4):66-80. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-66-80

For citation:

Shatyrov А.К. Forecast of oil and gas reservoirs of the Sea of Okhotsk based on interpretation processing of seismic material. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(4):66-80. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-66-80