Перейти к:

Гагаты в отложениях средней юры Крыма (г. Судак): углепетрография, палеоботаника, условия образования

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-46-65

Аннотация

Введение. Изучены угленосные отложения копсельской свиты бат-келловейского яруса средней юры вблизи г. Судака (п-ов Крым). Литолого-минералогический анализ пород, преимущественно песчаников и алевролитов, с раковинным детритом, растительными остатками и линзами углей (гагатов), позволил определить прибрежно-морские и лагунные обстановки осадконакопления. Изученные гагаты представлены структурным витринитом и относятся к гумусовой группе. Вторичные минералы в угольных пластах и вмещающих породах указывают на стадию раннего катагенеза. На основании ботанического анализа установлен состав исходных растений-углеобразователей: это группа хвойных семейства араукариевых.

Цель работы. Выявить фациально-климатические и ландшафтные условия образования гагатов копсельской свиты, их состав, структуру, вторичные изменения. Показать, что вещественный состав углей — это древесина голосеменных растений, преимущественно хвойных, а не талломы водорослей. Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются угленосные отложения средней юры бат-келловейского яруса копсельской свиты, изученные в естественных обнажениях долины р. Копсель в районе г. Судака (Крым). Интерес для исследования представляет присутствие в этих отложениях линз и прослоев бурого угля — гагата. Гагаты изучены макроскопически (формы и условия залегания в разрезе) и микроскопически (углепетрографическими методами): в двусторонне-полированных шлифах в поляризационном микроскопе, а также в сканирующем микроскопе Vega3 Tescan. Выполнен микроанализ химических элементов на приставке к микроскопу ULTM Max (ГИН). Проведены палеоботанические исследования углефицированных растительных остатков. Структура, текстура и минеральный состав пород исследованы в шлифах в микроскопе; минералогический анализ проведен с использованием рентгеновского дифрактометра D8 Advace (валовый состав в порошковой дифрактограмме и состав глин во фракции <0,001 мм) и сканирующего микроскопа Vega3 Tescan (ГИН). Результаты. На основе комплексных исследований нового уникального местонахождения гагатовых углей в копсельской свите средней юры (бат-келловейский ярус) в долине р. Копсель уточнен и дополнен палеоботанический состав растений-углеобразователей (с преобладанием хвойных типа араукариевых), реконструированы климатические и палеоландшафтные условия формирования этих углей на северной окраине Тетиса. Литолого-минералогические особенности пород, преимущественно песчаников и алевролитов, с раковинным детритом, растительными остатками и линзами углей (гагатов), позволяют определить фациальные обстановки осадконакопления как прибрежно-морские и лагунные, с фрагментами авандельтовых и пролювиальных, оползневых отложений. Установленные вторичные изменения вмещающих пород и собственно углей дают возможность судить о стадии раннего катагенеза, которому была подвержена толща на следующих этапах геологической истории. Заключение. Торфонакопление и последующее углеобразование происходило, вероятно, в мелководных лагунах. Тип торфонакопления паралический, парагенетически связан с изученным комплексом осадков. Постседиментационные преобразования пород соответствуют раннему катагенезу; установлены по наличию вторичного кальцита (по трещинам породы><0,001 мм) и сканирующего микроскопа Vega3 Tescan (ГИН).

Результаты. На основе комплексных исследований нового уникального местонахождения гагатовых углей в копсельской свите средней юры (бат-келловейский ярус) в долине р. Копсельуточнен и дополнен палеоботанический состав растений-углеобразователей (с преобладаниемхвойных типа араукариевых), реконструированы климатические и палеоландшафтные условияформирования этих углей на северной окраине Тетиса. Литолого-минералогические особенности пород, преимущественно песчаников и алевролитов, с раковинным детритом, растительными остатками и линзами углей (гагатов), позволяют определить фациальные обстановкиосадконакопления как прибрежно-морские и лагунные, с фрагментами авандельтовых и пролювиальных, оползневых отложений. Установленные вторичные изменения вмещающих породи собственно углей дают возможность судить о стадии раннего катагенеза, которому была подвержена толща на следующих этапах геологической истории.

Заключение. Торфонакопление и последующее углеобразование происходило, вероятно, в мелководных лагунах. Тип торфонакопления паралический, парагенетически связан с изученным комплексом осадков. Постседиментационные преобразования пород соответствуют раннему катагенезу; установлены по наличию вторичного кальцита (по трещинам породы и в виде конкреционных образований), обилию аутигенного гипса, и повсеместного замещения фрамбоидов пирита железооксидными минералами. Пропластки гагатов также изменены: в тех местах, где органическое вещество пропитано карбонатными растворами, угольное

Ключевые слова

Для цитирования:

Стукалова И.Е., Садчикова Т.А., Наугольных С.В., Чепалыга А.Л. Гагаты в отложениях средней юры Крыма (г. Судак): углепетрография, палеоботаника, условия образования. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(4):46-65. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-46-65

For citation:

Stukalova I.E., Sadchikova Т.А., Naugolnykh S.V., Chepalyga А.L. Gagates in Crimean middle jurassic sediments (Sudak): coal petrography, paleobotany, formation conditions. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(4):46-65. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-46-65

Введение

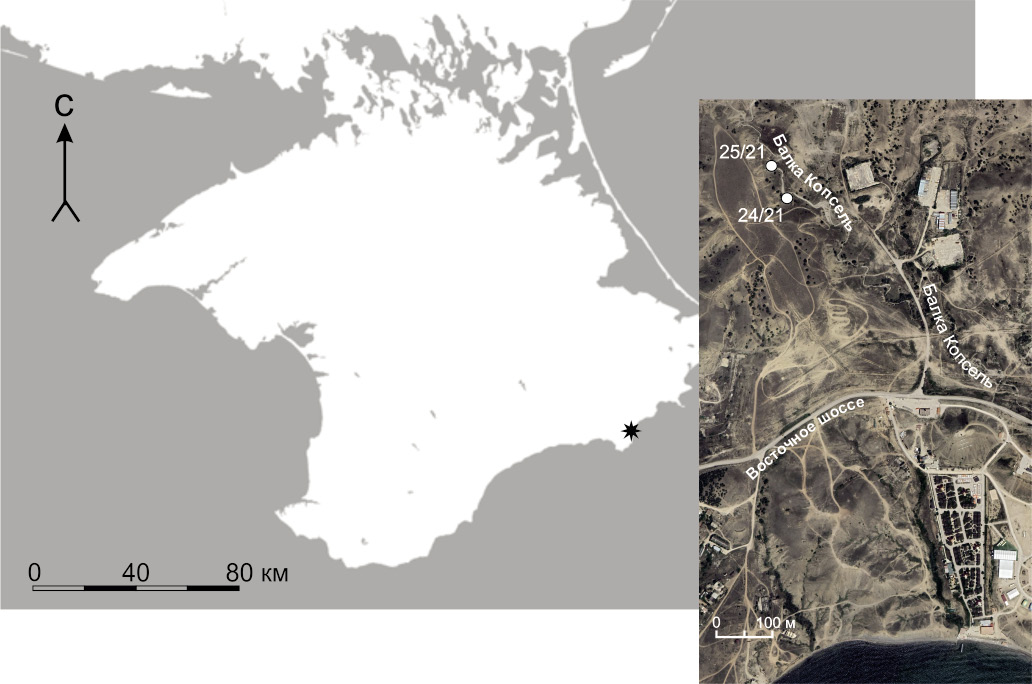

При изучении разрезов копсельской свиты бат-келловейского яруса в районе г. Судака (рис. 1) большой интерес представляют обнаруженные в песчано-глинистых терригенных осадках средней юры линзы и прослои гагатов. В Крыму известны проявления гагатов на разных стратиграфических уровнях: в бешуйской и карадагской свитах [3—5]. Бурые угли, в частности гагаты, выходы которых отмечены на Южном берегу Крыма, имеют практическое значение. На протяжении длительного времени они служили, главным образом, в качестве топлива. В последнее время их стали использовать как поделочный камень для изготовления местных сувениров.

В задачи исследования входило выявить фациально-климатические и ландшафтные условия образования гагатов копсельской свиты, их состав, структуру, вторичные изменения. Основная цель работы — показать, что вещественный состав углей — это древесина голосеменных растений, преимущественно хвойных, а не талломы водорослей, что установлено углепетрографическими и палеоботаническими методами.

Объект и методы исследования

Объектом исследования являются угленосные отложения средней юры (бат-келловейский ярус, копсельская свита), изученные в естественных обнажениях долины р. Копсель (балки Копсель) в районе г. Судака [13]. Угленосные отложения в районе г. Судака отмечались и ранее, в частности первое упоминание о находке угля встречается в работе [11]. Позже другие исследователи (Н.И. Андрусов, А.А. Борисяк, М.А. Михельсон, А.С. Моисеев, В.А. Обручев и др.) отмечали в разных районах п-ва Крым наличие ископаемых углей в отложениях средней юры [3][9]. Подробное описание гагатов и находки их на территории Крымского полуострова представлены в книге [20]. Но изучение их распространения, формы залегания, состава и условий образования часто было проведено фрагментарно, без использования современных аналитических методов. Наиболее изученным является Бешуйское месторождение гагатов в Бахчисарайском районе, где в течение длительного времени осуществлялась добыча этих углей в качестве топлива для местных нужд [3].

В ходе полевых работ в сентябре 2021 г. были описаны два обнажения (24/21 и 25/21) копсельской свиты средней юры, расположенные в 1 км выше устья р. Копсель и берега Черного моря. В сводном разрезе вскрывается терригенный комплекс, представленный чередованием слоев разнозернистых песчаников и алевролитов с линзовидными пропластками углей.

Обнажение 24/21 расположено в правом борту балки приблизительно в 1,0 км от устья (44°50’35.7’’ N, 35°0’45.5’’ E). Обнажение 25/21 находится выше по течению в левом борту (44°50’38.5’’ N, 35°0’44.2’’ E) (рис. 1).

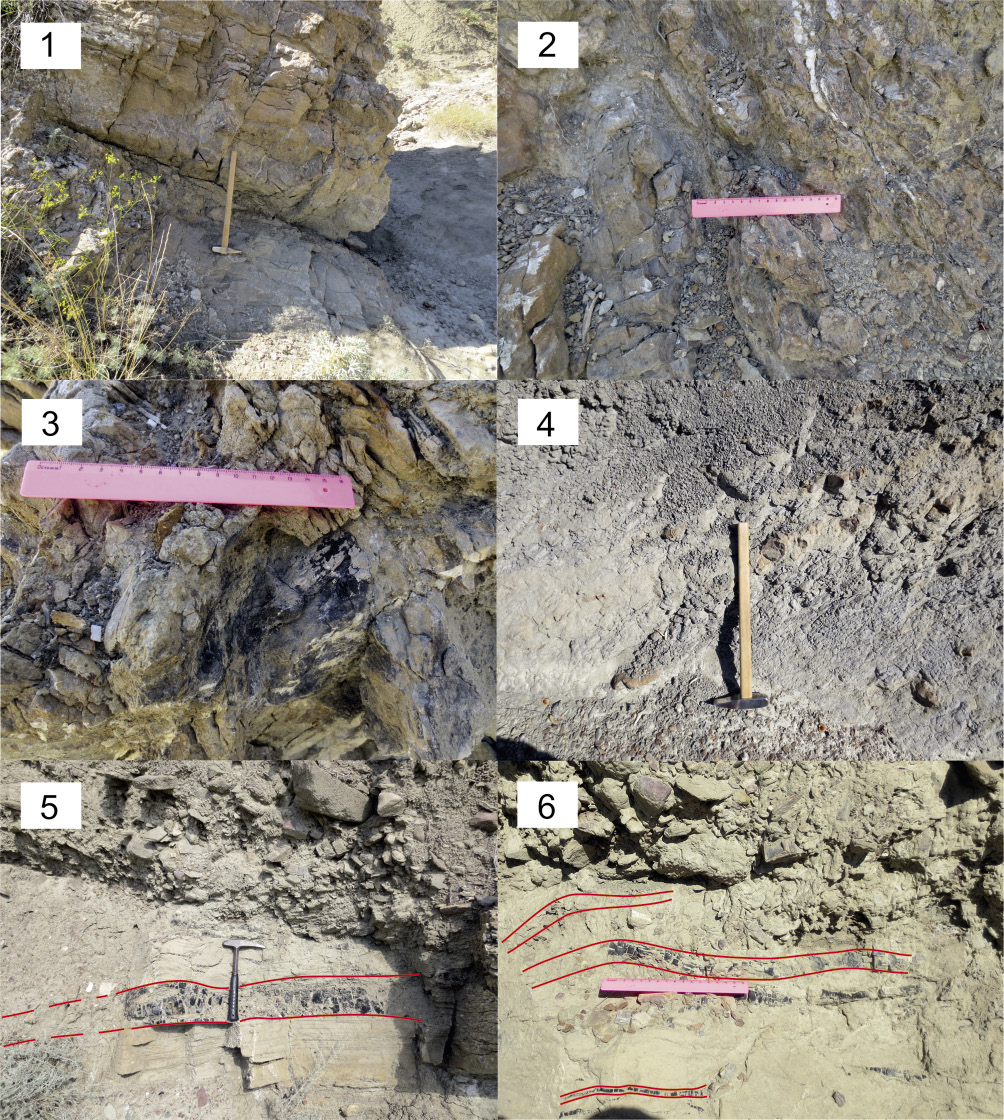

Строение разрезов детально изучено в естественных обнажениях (рис. 2); описаны породы, отобраны образцы для лабораторных исследований. Далее породы были подробно изучены комплексом литолого-минералогических, углепетрографических и палеоботанических методов. Структура, текстура и минеральный состав исследованы в шлифах в микроскопе; минералогический анализ проведен с использованием рентгеновского дифрактометра D8 Advace (валовый состав в порошковой дифрактограмме и состав глин во фракции <0,001 мм) и сканирующего микроскопа Vega3 Tescan (ГИН).

Гагаты изучены макроскопически (формы и условия залегания в разрезе) и микроскопически (углепетрографическими методами): в двусторонне-полированных шлифах, изготовленных по методике [21], в поляризационном микроскопе, а также в сканирующем микроскопе Vega3 Tescan. Выполнен микроанализ химических элементов на приставке к микроскопу ULTM Max (ГИН).

Проведены палеоботанические исследования углефицированных растительных остатков. Исследование в электронном сканирующем микроскопе фрагментов ископаемой древесины позволило изучить ее анатомическое строение.

Литологическая характеристика и фации

Полевые наблюдения. В ходе полевых работ в сентябре 2021 г. были описаны два обнажения копсельской свиты средней юры, относимой к батскому-келловейскому ярусам [10]. Это обнажения 24/21 и 25/21, стратиграфически надстраивающие одно другим. В целом в разрезе наблюдается терригенный комплекс, представленный чередованием слоев разнозернистых песчаников, алевролитов (последние — с многочисленными конкреционными образованиями) и оползневых отложений с линзовидными пропластками и линзами углей. Преимущественно это гагаты в виде отдельных пластов (20—30 см мощностью), а также, возможно, линз, так как по простиранию самый мощный прослой гагата (обнажение 25/21) прослеживается частично на протяжении 2—3 м и далее обнажение задерновано.

Обнажение 24/21. Видимая часть разреза представлена переслаиванием мелко- и среднезернистых песчаников, с беспорядочной разнонаправленной слоистостью (текстуры наподобие конуса выноса), часто ожелезненных, с горизонтами конкреций и линзовидными прослоями гагатов, часто изогнутой формы. Общая мощность видимой части разреза составляет около 5,5 м, угол падения слоев 45º.

Снизу вверх в разрезе обнажаются следующие слои.

- Песчаник мелко- и среднезернистый, буровато-серого цвета, выветрелый, с неясной косоволнистой слоистостью, с трещинами, заполненными кальцитом. Видимая мощность 1,2 м.

- Песчаник мелкозернистый, буровато-серого цвета, с ожелезнением и карбонатизацией, с прослоями линз (0,15 см толщиной) гагатов и витринитовых углей. Мощность 0,25 м.

- Песчаник разнозернистый, буровато-серой окраски, косослоистый, с включениями мелкой гальки, линз углей, фрагментами обугленной растительной ткани, раковинным детритом. Мощность 1,5 м.

- Песчаник мелкозернистый, серого цвета, горизонтально слоистый, с обугленными растительными остатками и раковинным детритом. Мощность 0,9 м.

- Песчаник мелко- и среднезернистый, серого цвета, в нижней части буровато-серый, горизонтальнослоистый, с раковинным детритом. Мощность 0,4 м

- Песчаники разнозернистые, бурые, ожелезненные, с беспорядочной разнонаправленной слоистостью, будинированные, с оползневыми текстурами типа «зеркала скольжения», с крупными линзами углей. Мощность 1,2 м.

В средней части обнажения выделяется слой гагата 15,0 см мощности, линзовидный, быстро выклинивающийся, без видимой слоистости. Угольное тело разбито многочисленными трещинами, вертикальными и наклонными, трещины заполнены кальцитом. Из этих прослоев отобраны образцы для палеоботанических исследований (рис. 3, ф. 1—3).

Обнажение 25/21. Большая часть разреза (около 5,0 м мощности) представлена алевролитами, в верхней части — переслаиванием мелкозернистых песчаников и алевролитов с линзами и прослоями гагатов.

Как уже было указано выше, обнажение 25/21 надстраивает верхнюю видимую часть обнажения 24/21:

- Алевролит темно-серого цвета, плотный, горизонтальнослоистый, с закономерно расположенными горизонтами карбонатных конкреций. Мощность около 5,0 м (рис. 3, ф. 4).

- Песчаник мелкозернистый, серого цвета, горизонтальнослоистый, с обилием углистых частиц, раковинным детритом, обрывками растительных тканей. Мощность 0,4 м.

- Слой гагатов, массивных, черного цвета, с многочисленными трещинами, заполненными кальцитом. Мощность 0,2 м.

- Переслаивание алевролитов и гагатов, представленных изогнутыми и линзовидными пропластками от 0,5 до 2,5 см толщиной. Мощность 0,3 м.

- Песчаник мелкозернистый, серого цвета. Видимая мощность около 0,2 м, выше перекрыт осыпью.

В верхней части обнажения выделяется собственно прослой гагата (слой 9) черного цвета, массивного, но разбитого многочисленными трещинами: вертикальными более крупными и мелкими разнонаправленными. Крупные вертикальные трещины залечены кальцитом и сидеритом. Прослой линзовидный, мощность 20,0 см. Слой гагатов прослеживается по простиранию на 1,5 м и выклинивается. Возможно, расщепляется на более тонкие пропластки (рис. 3, ф. 5).

Уголь (гагат) макроскопически черного цвета, с раковистым изломом и неровным ступенчатым изломом, на свежем сколе — блеск смоляной, массивный, без видимой слоистости, крепкий, утяжеленный за счет значительной минерализации кальцитом. Органогенное вещество разбито трещинами во взаимно перпендикулярных направлениях, от крупных 2×3 см до мелких 0,5×0,5 см. Трещины заполнены кальцитом.

Видимые трещины размером до 0,2–0,5 см, также заполнены карбонатным материалом, преимущественно — кальцитом. Есть более тонкие трещины, тоже заполненные кальцитом. И есть микротрещины, пронизывающие все органическое вещество, видимые только в сканирующем микроскопе при больших увеличениях (нанотрещины), они не проявляются в оптическом микроскопе. Иногда в трещинах отмечаются белые примазки гипса (немного).

На поверхности кровли прослоя наблюдаются следы ожелезнения в виде бурого налета, иногда это видно и на сколе — на поверхности отдельности. Подошва пласта представлена в основном глинистым материалом, цементирующим угольное вещество.

Надугольный слой представлен несколькими прослоями гагата изменяющейся мощности, чередующихся с прослоями алевролитов. Эти изогнутые и линзовидные пропластки гагата небольшой мощности являются спутниками основного пласта. Общая мощность слоя 30,0 см (рис. 3, ф. 6).

Литологическое описание, состав и фации осадков. Строение изученного разреза копсельской свиты показано на рисунке 2. Суммарная мощность видимой части разреза составляет немногим более 11—12 м.

В нижней части обнажения 24/21 (слой 1) установлены песчаники среднезернистые, темно-серые, с буроватым оттенком за счет слабого ожелезнения, с неясно выраженной косоволнистой слоистостью, вертикальной трещиноватостью (трещины шириной до 1,0 см и более, в отдельных случаях «залечены» кальцитом или волокнистыми агрегатами гипса), со следами выветривания. Песчаник относительно однородный по составу, зерна неокатанные, остроугольные, реже слабоокатанные, в составе преобладает кварц, цемент карбонатно-глинистый, встречены редкие зерна плагиоклаза кислого состава (альбит — олигоклаз) с признаками вторичных изменений (от почти чистых зерен с отчетливыми двойниками до интенсивно выветрелых, серицитизированных, с едва различимой спайностью). Много микроконкреций железо-оксидных минералов, повсеместно встречаются игольчатые агрегаты гипса, а также частицы углистого вещества до 3,0—5,0 мм длиной.

Непосредственно над слоем 1 с нерезким контактом залегают серые, преобладающе мелкозернистые (с незначительной примесью среднезернистых) трещиноватые песчаники слоя 2 с обилием углистого вещества (размер частиц до 12 мм) и раковинного детрита (плохой сохранности, неопределимые фрагменты), в нижней части слоя линзовидные включения гагатов (матовых) и витринитовых углей. Песчаники преобладающе кварцевого состава с обилием железооксидных включений, с глинисто-карбонатным пелитоморфным цементом, с новообразованиями прозрачного кальцита (по микротрещинам) и прожилками волокнистого гипса. Мощность слоя 0,25 м.

Выше в слое 3 залегают разнозернистые несортированные серые песчаники с галькой, рыхлые, с неясной косой слоистостью, трещиноватые, слабоожелезненные по трещинам, преобладающе кварцевого состава (неокатанные зерна), с углистыми частицами (иногда скоплениями в виде микролинз до 2 см в длину), обрывками растительной ткани плохой сохранности, раковинным детритом, микроконкрециями железо-оксидных минералов, вторичным зернистым кальцитом и волокнисто-лучистыми агрегатами гипса. По мнению авторов, этот слой может быть интерпретирован как возможный конус выноса древнего речного потока в прибрежно-мелководную зону морского бассейна. Об этом свидетельствуют грубообломочный материал, отсутствие сортировки, беспорядочная разнонаправленная косая слоистость, обилие растительных остатков, принесенных с суши (фрагменты листьев и стеблей).

Вверх по разрезу песчаники слоя 3 постепенно переходят в серые мелко-среднезернистые песчаники слоя 4, значительно более плотные в сравнении с предыдущим слоем, горизонтально слоистые (подчеркивается ориентированным расположением фрагментарных растительных остатков), кварцевого состава (зерна кварца неокатанные, остроугольные), с кальцитовым пелитоморфным цементом, с обилием раковинного детрита, микроконкреций Fe-оксидов и обугленного растительного детрита.

В расположенном выше слое 5 песчаник изменяется от серого мелкозернистого вверху до среднезернистого буроватого, насыщенного раковинным детритом и карбонатными конкрециями в нижней части; песчаник преобладающе кварцевого состава, зерна разной степени окатанности (изометричные, остроугольные и слабоокатанные); встречено обилие микроконкреций железистых минералов (оксиды железа), незначительная примесь углистых частиц.

Выше с резким неровным контактом залегают песчаники слоя 6, перемятые, беспорядочно слоистые, с текстурами наподобие «зеркала скольжения», в них обнаружены крупные линзы углей. Мощность этой зоны перемятости песчаников (по всей вероятности — это оползневая структура) до 1,2 м, верхняя часть скрыта осыпью.

Выше по течению р. Копсель, на расстоянии около 50 м от предыдущего разреза и стратиграфически выше, обнажается разрез в точке наблюдения 25/21 (левый берег).

Нижняя часть этого разреза (более 5,0 м) представлена в слое 7 тонкими глинистыми алевритами с закономерно повторяющимися горизонтами карбонатных уплощенных конкреций, с незначительной примесью мелкого песка, состоящего преимущественно из кварца и сильно выветрелого плагиоклаза (песчаные зерна меньше 0,5 мм, неокатанные, остроугольные), с обилием углистых частиц (в виде стеблевидных фрагментов и листоватых пластин, вероятно, древесного и растительного происхождения). Слоистость едва прослеживается на отдельных участках по ориентировке вытянутых углистых частиц.

Выше по разрезу в слое 8 песчаник буровато-серый, мелкозернистый, горизонтально слоистый, массивный, плотный, преобладающе кварцевого состава (зерна кварца преимущественно неокатанные, остроугольные, но встречаются и слабосглаженные), с обломками створок раковин и фрагментами известковых организмов типа мшанок (фауна не определима). Отмечено обилие углистых частиц размером> 5,0 мм, интенсивно трещиноватых, с кальцитовыми прожилками, заполняющими трещины, также много обрывков растительных тканей по напластованию.

Этот слой прослеживается выше по течению р. Копсель на расстояние около 15,0 м, т.е. видимая мощность его может быть значительно больше.

Далее вверх по разрезу — слой 9, представленный собственно гагатом черного цвета, массивным, с многочисленными трещинами (более крупными вертикальными и мелкими разнонаправленными), залеченными кальцитом. Мощность слоя (от 0,2 м) невыдержанная по простиранию, на протяжении 1,5 м слой выклинивается. Возможно, он расщепляется на более тонкие пропластки.

Надугольный слой 10 представляет собой несколько прослоев гагата изменяющейся мощности, чередующихся с прослоями алевролитов. Эти изогнутые и линзовидные пропластки гагата небольшой мощности являются спутниками основного пласта. Насчитывается порядка 3—4 прослоев, их мощность варьирует от 0,5 до 2,5 см, максимум 5 см (преобладают 1,0—1,5 см).

Завершается эта часть разреза песчаником (слой 11), прослеживаемым только на небольшой мощности — около 0,2 м и закрытым осыпью более 1,5—2,0 м.

Рис. 1. Схема расположения района работ на Ю-В берегу Крыма (район г. Судак, долина Копсель)

Fig. 1. The layout of the area of work on the south-east coast of the Crimea (the area of the city of Sudak, the valley of Kopsel)

Рис. 2. Литологическая колонка разреза копсельской свиты средней юры в долине Копсель. 1 — алевролиты; 2 — песчаники мелкозернистые; 3 — песчаники: а — среднезернистые, б — разнозернистые с галькой; 4 — песчаники перемятые с «зеркалами скольжения»; 5 — осыпь; 6 — гагаты: а — линзовидные, обломочные, б — массивные пластовые; 7 — включения: а — раковинный детрит, б — фрагменты растительной ткани; 8 — слоистость: а — горизонтальная, б — косая, в — волнистая; 9 — конкреции карбонатов

Fig. 2. Lithological column of the section of the Kopsel Formation of the Middle Jurassic in the Kopsel Valley. 1 — siltstones; 2 — fine-grained sandstones; 3 — sandstones: a — medium-grained, b — heterogeneous with pebbles; 4 — crumpled sandstones with “sliding mirrors”; 5 — scree; 6 — jets: a — lenticular and clastic, b — massive coal seam; 7 — inclusions: a — shell detritus, b — fragments of plant tissue; 8 — layering: a — horizontal, b — oblique, c — wavy; 9 — carbonate nodules .

Рис. 3. Фотографии обнажений копсельской свиты средней юры в долине р. Копсель. 1 — ритмично построенные слоистые среднезернистые песчаники (обн. 24/21, слой 1); 2 — песчаники мелкозернистые с конкрециями и линзовидными прослоями углей (обн. 24/21, слой 2); 3 — отложения конуса выноса временных потоков (обн. 24/21, слой 3); 4 — прослой алевролита с редкими закономерно расположенными карбонатными конкрециями (обн. 25/21, слой 7); 5 — гагат массивный, основной пласт (обн. 25/21, слой 9); 6 — песчаники с линзовидными прослоями гагата (спутники основного пласта) (обн. 25/21, слой 10)

Fig. 3. Photographs of outcrops of the Kopsel Formation of the Middle Jurassic in the valley of the Kopsel valley. 1 — rhythmically layered medium-grained sandstones (24/21, layer 1); 2 — fine-grained sandstones with nodules and lenticular interlayers of coals (24/21, layer 2); 3 — deposits of the cone of the removal flows (24/21, layer 3); 4 — siltstone interlayer with rare naturally arranged carbonate nodules (25/21, layer 7; 5 — massive jet, main stratum (25/21, layer 9); 6 — sandstones with lenticular interlayers of jet (satellites of the main layer) (25/21, layer 10)

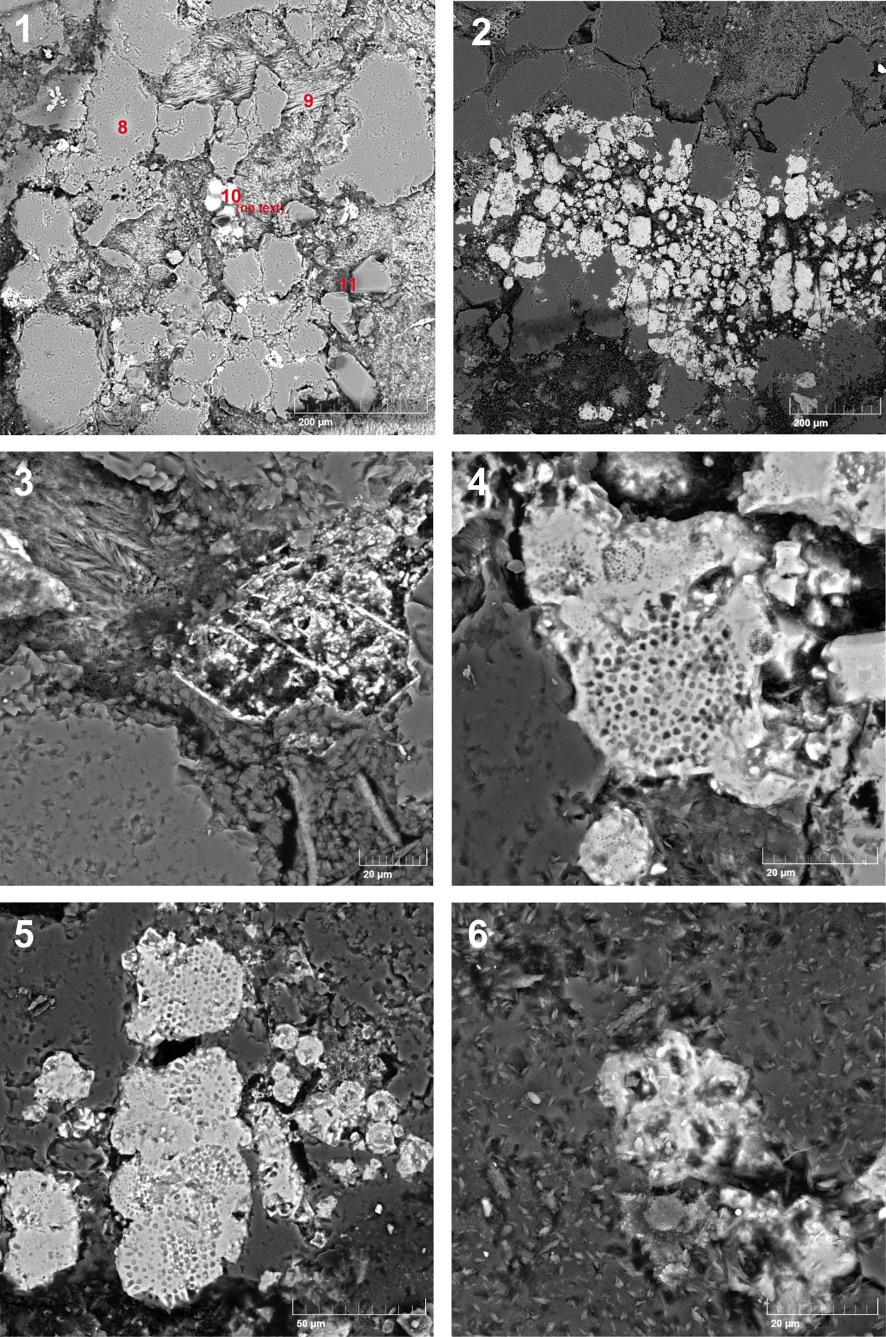

Состав пород. Как уже отмечено при описании разреза, основными слагающими породами являются песчаники и алевролиты. В составе зернистых пород преобладает кварц, как терригенный, переотложенный из песчаников (окатанные зерна), так и вулканогенного генезиса (угловатые неокатанные зерна), привнесенный в составе вулканических андезито-дацитовых пород. Прослои туфов и лав андезитового состава в районе Карадага отмечались ранее в работах [4][10]. Редко встречен плагиоклаз (кислого-среднего состава), в большом количестве присутствуют микроконкреции железооксидных минералов, среди темноцветных обнаружены биотит, роговая обманка, пироксен, повсеместно распространены вторичный кальцит и гипс. По данным расшифровки порошковых дифрактограмм природных неориентированных образцов, главными породообразующими минералами являются кварц, гипс, кальцит, а в глинистой, фракции <0,001 мм (в ориентированных препаратах, нанесенных на стекла) преобладают слюда и смешаннослойный минерал слюда-смектит, в значительно меньшем количестве присутствуют хлорит и каолинит. Просмотр препаратов в электронном сканирующем микроскопе позволил изучить основные слагающие породу минералы (рис. 4, ф. 1) и отметить следующую закономерность: железооксидные минералы (по количественному соотношению Fe и O — это Fe2O3) замещают повсеместно сульфиды во фрамбоидах пирита, имеющих биогенное происхождение, а также темноцветные минералы, вероятно, оливины либо пироксены, судя по форме первичного минерального каркаса зерна (рис. 4, ф. 2—5). Встречены также ископаемые остатки микроорганизмов со структурой, замещенной оксидами железа (рис. 4, ф. 6). Известно, что пирит (FeS2) образуется и существует в аноксидных условиях заболачивающихся водоемов [18], в которых и происходило угленакопление. Окисление железа и серы и вынос серы с образованием гипса происходили в процессе литогенеза (возможно, на стадии раннего катагенеза) осадков [8, 19]. Гипс известен в парагенезе минералов раннего и среднего катагенеза. Сера, высвобождающаяся в ходе процесса замещения сульфидов оксидом железа, связывается в сульфат-ион, используемый в образовании гипса. Нередко при этом указывается на возможность образования гипса, ангидрита и других сульфатов на стадии раннего катагенеза [19].

Фации осадков определяют изменение структурно-текстурных особенностей пород и их состава в изучаемом разрезе. В нижней части изучаемого разреза в обнажении 24/21 можно предполагать наличие следующих фаций осадков: 1) морские прибрежно-мелководные мелкозернистые песчаники с горизонтальной и слабоволнистой либо слабокосой слоистостью, с фауной разной степени сохранности (слои 1, 4, 5); 2) мелкозернистые песчаники с линзами гагата и обилием фрагментов растительных тканей, вероятно, соответствуют застойным условиям мелководной лагуны (слой 2); 3) разнозернистые рыхлые песчаники с беспорядочной косой слоистостью, грубой галькой и обилием растительных остатков, по всей видимости, авандельтовые, принадлежат конусу выноса водного потока (слой 3); наконец, 4) зона перемятых беспорядочно слоистых песчаников с текстурами, похожими на «зеркала скольжения», определяет оползневую склоновую фацию (слой 6). Не исключена возможность постседиментационной тектонической переработки пород слоя 3 и слоя 6.

Верхняя часть изучаемого разреза в обнажении 25/21 представлена почти на всем протяжении (>5 м мощности), фацией морских мелководных осадков, состоящих преимущественно из горизонтально слоистых алевритов (слой 7) и мелкозернистых песчаников (слой 8) с включениями углистых частиц и битой ракушки (вероятно, еще более мелководные осадки, возможно, прибрежно-пляжевого типа). Верхняя часть разреза представлена углесодержащей фацией изолированной лагуны, в которой происходило накопление сносимой с берега растительности, с последующим углеобразованием в условиях малоподвижного водного режима застойного бассейна (собственно гагатовый слой 9 и алеврит с линзами гагатов слоя 10).

М.В. Муратов в «Кратком очерке геологического строения Крымского полуострова» [10] описывает отложения келловейского яруса как осадки трансгрессирующего моря. На восточном побережье в районе Судакского антиклинория осадки келловея согласно без перерыва залегают на батских отложениях, а кверху также согласно переходят в оксфордский ярус, что свидетельствует о непрерывном существовании морского бассейна в этом регионе.

В более поздних публикациях [1][2] отложения келловейского яруса средней юры в районе Судака (авторы публикации выделяют территорию в качестве Судакской сдвиговой пластины) также интерпретируются как морские, в которых выделяются прибрежная (песчано-алевритовые осадки более крупнозернистые с однонаправленной косой и горизонтальной слоистостью, накапливавшиеся в пределах открытого мелководного шельфа, в приливно-отливном режиме) и пелагическая (более тонкие, сортированные, с мелкой косоволнистой, горизонтальной и косой слоистостью, формировавшиеся в некотором удалении от береговой линии, в более спокойных условиях) зоны.

В изученных разрезах наблюдаем преобладание алевритового и песчаного материала, местами разнонаправленную слоистость, встречаем в большом количестве фрагменты тканей ископаемых растений, что может свидетельствовать о достаточно мелководной прибрежной фации шельфовых осадков. А обнаруженные линзы и прослои углей — не что иное, как переработанные торфяники, образовавшиеся в мелководной изолированной или полуизолированной лагуне, что также свидетельствует о прибрежно-морском типе отложений. Помимо этого, как уже упоминалось ранее, в изученных разрезах на фоне морских мелководных отложений фрагментарно выделены авандельтовая (конуса выноса) и оползневая склоновая фации.

Петрография углей

Из угольных прослоев были отобраны образцы для петрографических исследований в оптическом и сканирующем микроскопах.

Углепетрографические исследования позволили определить микрокомпонентный состав юрских углей и отнести их к гумусовой группе. Палеоботанические исследования подтвердили отнесение исследованных углей к разновидности гагатов, так как в основном они сложены остатками растений семейства Араукариевых или близких к ним таксонов.

При исследовании шлифов в проходящем свете (увел. ×100—200) видно, что уголь состоит из крупных фрагментов структурного витринита и гелефицированной основной массы. Структурный витринит красно-коричневого цвета, с сохранившимися проводящими каналами растительной ткани, более темными, чем основная масса. Гелефицированное вещество красно-коричневого цвета, полуразложенное, иногда в нем наблюдаются сохранившиеся годичные кольца древесины.

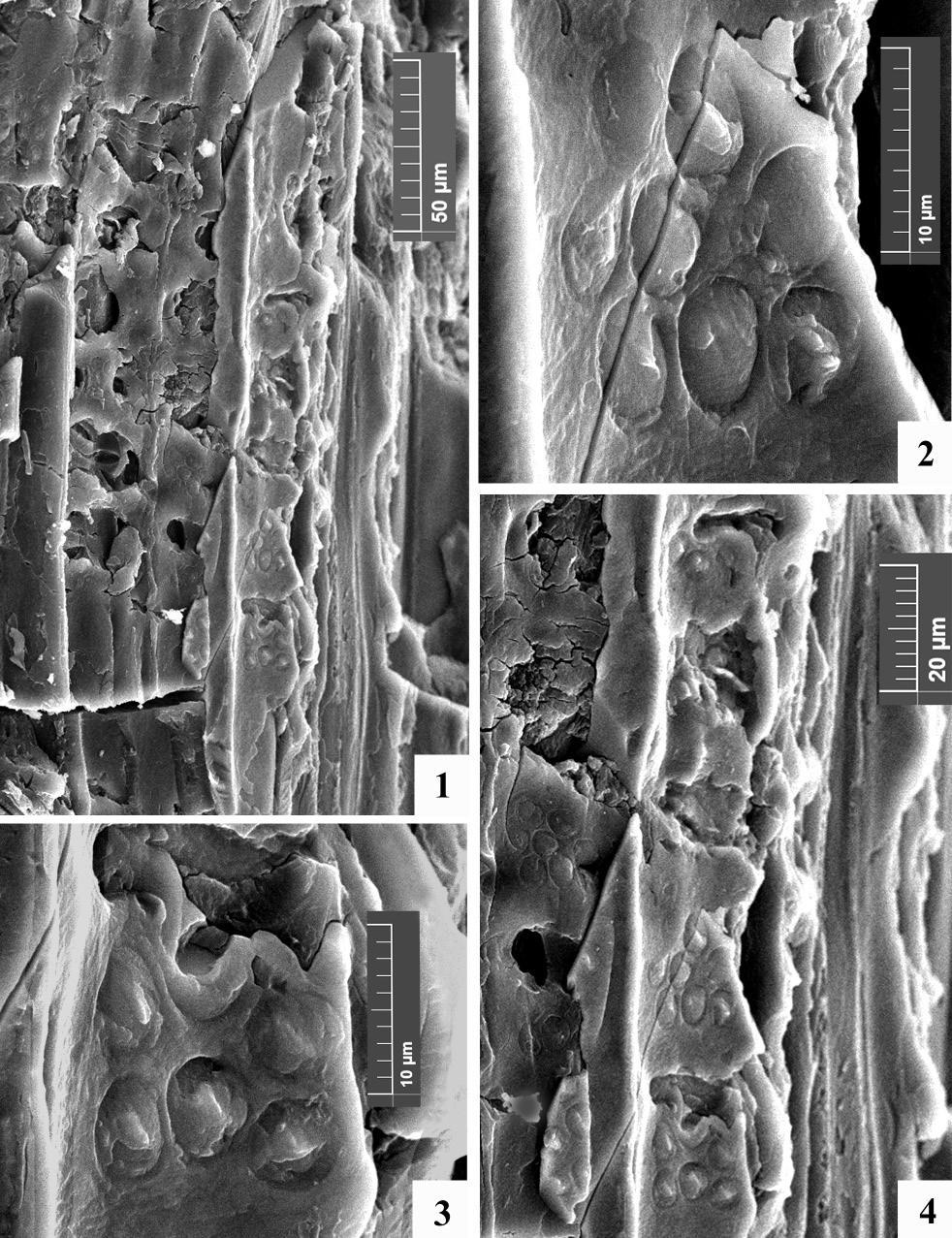

Образцы для просмотра и изучения в сканирующем микроскопе Vega3 Tescan были отобраны из слоя 9 обнажения 25/21, микроанализы химических элементов выполнены на приставке к микроскопу ULTM Max, для определения содержания углерода проводилось напыление золотом (этот элемент присутствует на диаграммах химических анализов). На фотографиях (рис. 5) представлены взаимоотношения органического вещества углей и минерального вещества терригенной примеси и новообразованных минералов вторичных изменений (при диагенезе и катагенезе).

В сканирующем микроскопе при увеличениях от ×200 до ×2000 отчетливо проявляется блоковая структура гагата в прослое 9 обнажения 25/21, обр. 25/21-3. В образце наблюдается угольное углеродистое вещество (темное поле) и крупные трещины (светлое поле), заполненные кальцитом (рис. 5, ф. 1). На снимке проявляется мелко блоковое строение гагата в образце 25/21-3. Наблюдается характерное для однородного витринитового вещества строение с внутренними трещинами усыхания (рис. 5, ф. 2). Точки замеров химических анализов на темном поле показывают преобладающее содержание углерода, на светлом поле — кальция.

В сканирующем микроскопе мы наблюдаем однородное вещество гагата с микротрещинами, заполненными кальцитом (рис. 5, ф. 3). Карбонатное вещество практически пронизывает древесную ткань. При большом увеличении проявляется примесь в виде редких мелких зерен кварца и пирита (рис. 5, ф. 4).

Минеральное вещество терригенной примеси представлено не окатанными зернами кварца и мелкими зернами пирита. Вторичные изменения выражаются в пропитке органической массы гагатов карбонатными растворами, возможно, при повышенной температуре, так как вещество становится оптически непрозрачным. Мы также наблюдаем большое количество трещин, по которым развит кальцит, это макротрещины, мелкие трещины и нанотрещины (различаемые в сканирующем микроскопе).

В результате вторичных постседиментационных изменений в пропластках гагатов в местах, где органическое вещество пропитано карбонатными растворами, угольное вещество становится оптически непрозрачным. Отмечаются многочисленные трещины усыхания, залеченные карбонатами и гипсом, иногда до 0,5 см мощностью.

Ископаемая древесина и общие данные о палеоэкологии среднеюрской растительности разреза Копсель

- Характеристика среднеюрской ископаемой древесины разреза Копсель

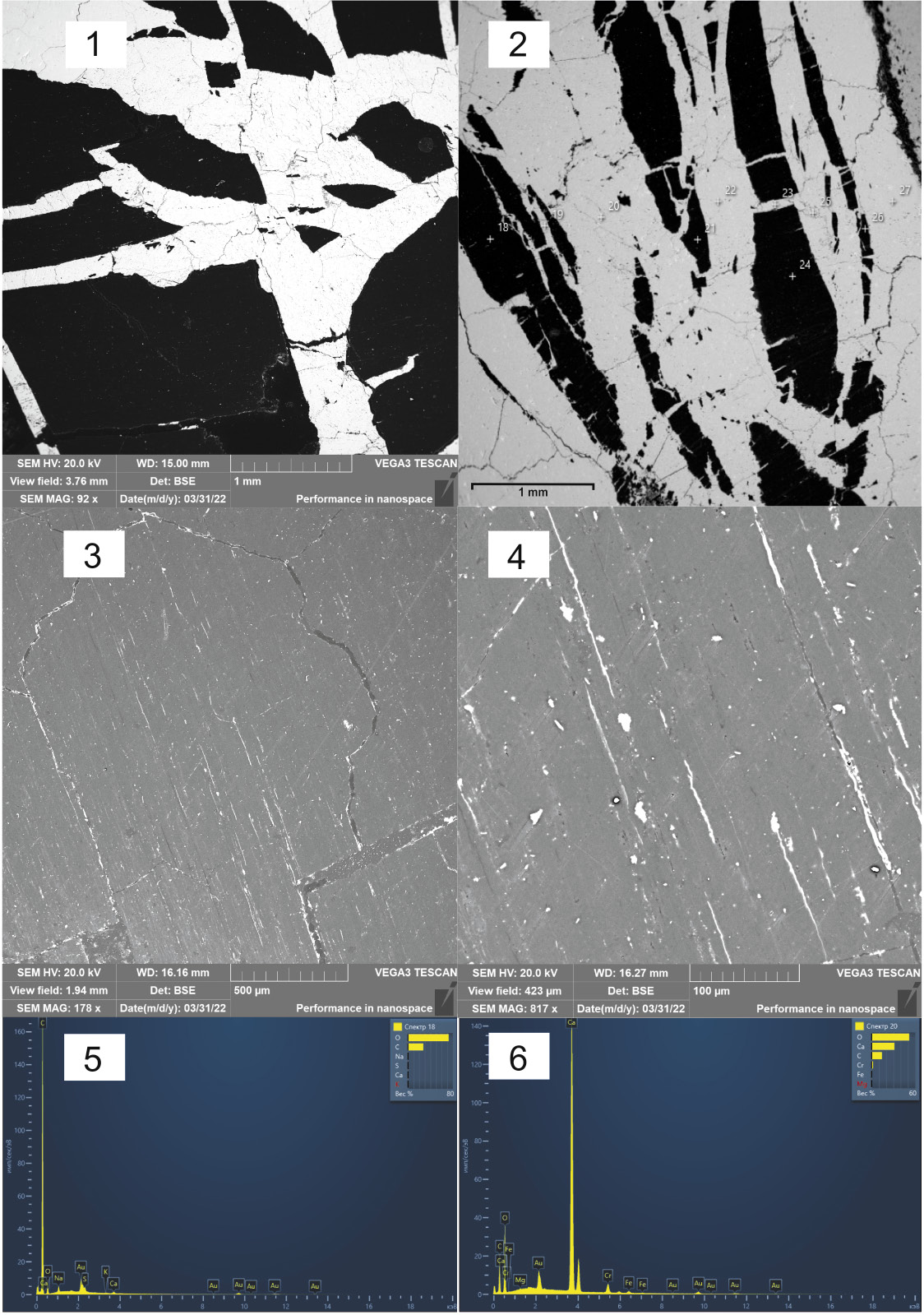

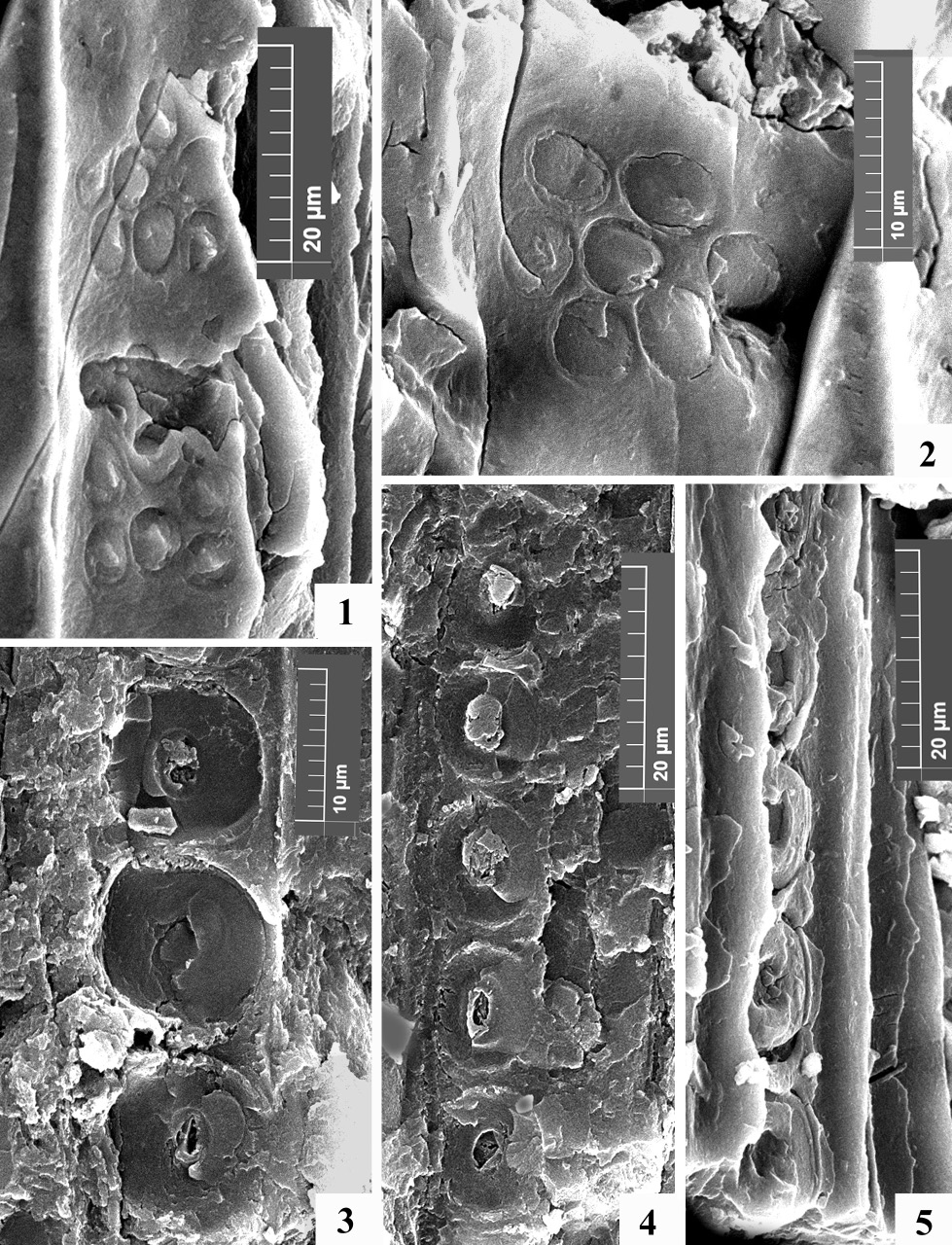

В ходе исследований разреза Копсель был изучен фрагмент углефицированной древесины, извлеченный из песчаников копсельской свиты среднеюрского возраста. Фрагмент был разделен на два сегмента, каждый около 7 мм по наибольшему измерению, которые были изучены в электронном сканирующем микроскопе.

В результате проведенного изучения были получены данные об анатомическом строении этой древесины (рис. 6, 7), которые кратко резюмируются ниже.

Древесина пикноксильная, сложенная трахеидами с однорядной поровостью. Наблюдаются поля перекреста с многочисленными порами круглых и овальных очертаний. Средний диаметр трахеид меняется в пределах от 20 до 30 мкм. Наблюдается слаборазвитая паренхимная ткань. Поры на стенках трахеид окаймленные, обычно округлых или продольно-вытянутых овальных очертаний. Средний диаметр пор вместе с окаймлением составляет от 8 до 10 мкм. Диаметр апертуры поры обычно равен 2 мкм. Изредка наблюдаются поры с апертурами до 2,5 мкм по наибольшему измерению. Ширина каймы варьирует от 3,5 до 4,5 мкм с небольшими отклонениями от средних значений. Поры располагаются близко друг к другу. Расстояние между соседними порами в среднем равно 1—2 мкм. Крассулы отсутствуют. Древесинные (сердцевинные) лучи, насколько об этом можно судить по изученным фрагментам, относительно редкие, состоящие из пяти или шести вертикальных слоев клеток. Клеточные стенки сердцевинных лучей тонкие.

Поры, расположенные на полях перекреста трахеид и сердцевинных лучей, образуют компактные группы из 7—8 пор. Поры на полях перекреста обычно овальных очертаний, вытянуты вдоль трахеид или иногда располагаются под небольшим наклоном. Реже встречаются поры округлых очертаний. Диаметр пор на полях перекреста варьирует от 3,5 до 5 мкм.

Наблюдается довольно большое сходство изученных древесин с древесинами рода Araucarioxylon Kraus 1870, emend. Maheshwari 1972. Несмотря на то что таксономический статус и валидность рода Araucarioxylon нередко оспариваются [22—24], этот род широко использовался и продолжает использоваться в палеоботанической литературе при характеристике мезозойских ископаемых древесин, а также для древесин этого же анатомического типа из верхнего палеозоя [7].

- Таксономический состав среднеюрской флоры Южного берега Крыма

Исходя из опубликованных ранее данных [14—17], среднеюрская флора Горного Крыма, включая флористические комплексы, известные из средней юры Южного берега Крыма, обладала вполне типичным мезозойским обликом, характерным для Индо-Европейской (Евро-Синийской) палеофлористической провинции. В состав этой флоры входили хвощевидные Neocalamites sp., Equisetites sp.; папоротники Gleichenia sp., Coniopteris spp., Phlebopteris phillipsii (Zigno) Srebrodolskaya, Ph. polypodioides Brongniart, Dictyophyllum rugozum Lindley et Hutton, Cladophlebis williamsonii (Brongniart) Brongniart; кейтониевые Sagenopteris phillipsii (Brongniart) Presl., беннеттиты Otozamites graphicus (Leckenby) Harris, O. cf. beanii (Lindley et Hutton) Brongniart, Pterophyllum margaritae Teslenko, Ptilophyllum acutifolium Morris, Zamites femeonis (Pomel) Ettingshausen, Cycadolepis hypene Harris, цикадовые Nilssonia orientalis Heer, и др.; гинкгофиты Ginkgo digitata (Brongniart) Heer, Sphenobaiera sp., Pseudotorellia sp. и др.; хвойные Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper, Araucarites cutchensis Feistmantel, Brachiphyllum mamillare Brongniart, Pagiophyllum setosum (Phillips) Seward и др. [17].

- Палеоэкологический облик среднеюрской растительности Южного берега Крыма

Исходя из общегеологических данных [12], среднеюрская растительность Крыма занимала преимущественно низменные участки морского побережья, возможно, сезонно подтопляемые, в полуизолированных лагунах, за счет изменения динамики и объема поступления поверхностных вод, что создало благоприятные условия для формирования залежей торфа, позднее преобразовавшегося в каменный уголь. Наличие в составе флоры многочисленных термофильных элементов (глейхениевые и матониевые папоротники) со всей определенностью свидетельствует в пользу жаркого и влажного гумидного климата. Вместе с тем значительное количество остатков цикадофитов, разнообразных беннеттитов и хвойных, хорошо адаптированных к относительно сухим и хорошо дренируемым ландшафтам, указывает на то, что в непосредственной близости от мест формировавшихся танатоценозов располагались возвышенности, на которых произрастали палеофитоценозы с доминировавшими хвойными и цикадофитами. Возможно, именно остатки хвойных, включая араукариевые, и давали основную массу для образования торфяников.

Рис. 4. Структуры и основные породообразующие минералы песчаников копсельской свиты в сканирующем микроскопе. 1 — основные породообразующие минералы: точки 8 — кварц; 9, 11 — гипс; 10 — оксид железа (Fe2O3 — вероятно, гематит); 2, 4, 5 — фрамбоиды пирита (структуры биогенного происхождения), замещенные оксидом железа; 3 — зерно силикатного минерала (возможно, оливина или пироксена), полностью замещенного оксидом железа (в центре), и игольчатые «колосовидные» агрегаты гипса (слева вверху); 6 — фрагмент известкового микроорганизма (вероятно, поперечный срез стебля Crinoidea), замещенного оксидом железа

Fig. 4. Structures and main rock-forming minerals of sandstones of the Kopsel Formation in a scanning microscope. 1 — main rock-forming minerals: points 8 — quartz; 9, 11 — gypsum; 10 — iron oxide (Fe2O3 — probably hematite); 2, 4, 5 — pyrite framboids (structures of biogenic origin), replaced by iron oxide; 3 — a grain of a silicate mineral (possibly olivine or pyroxene), completely replaced by iron oxide (in the center) and needle-like “spike-shaped” gypsum aggregates (top left); 6 — a fragment of a calcareous microorganism (probably a cross-section of the stem of Crinoidea), replaced with iron oxide

Рис. 5. Микрофотографии структуры гагатов (обн. 25/21, слой 9) в сканирующем микроскопе и результаты химического анализа. 1 — блоковая структура гагата: крупные трещины, заполненные кальцитом (светлое), и угольное вещество (темное); 2 — то же, мелкоблоковое строение: характерное для однородного колломорфного витринитового вещества строение с внутренними трещинами усыхания (точка 18 на темном поле — углерод, точка 20 на светлом поле — кальцит); 3 — однородное вещество гагата с микротрещинами, заполненными кальцитом; 4 — то же, при большом увеличении: видна терригенная примесь в виде редких мелких зерен кварца и пирита; 5 — элементный состав в точке 18; 6 — элементный состав в точке 20, соответствующий кальциту

Fig. 5. Micrographs of the structure of gagates (25/21, layer 9) in a scanning microscope and the results of chemical analysis. 1 — block structure of jet: large cracks filled with calcite (light) and coal substance (dark); 2 — the same, small-block structure: a structure characteristic of a homogeneous collomorphic vitrinite substance with internal drying cracks (point 18 on a dark field — carbon, point 20 on a light field — calcite); 3 — homogeneous substance of jet with microcracks filled with calcite; 4 — the same, at high magnification: a terrigenous impurity is visible in the form of rare small grains of quartz and pyrite; 5 — elemental composition at point 18; 6 is the elemental composition at point 20 corresponding to calcite

Рис. 6. Araucarioxylon sp. Строение пор на полях перекреста (обн. 24/2, слой 2). 1 — общий вид; 2 — поле перекреста с восемью порами; 3 — поле перекреста с семью в различной степени сохранившимися порами; 4 — положение полей перекреста, изображенных на фигурах 2 и 3, относительно друг друга. Длина масштабной линейки указана на фигурах

Fig. 6. Araucarioxylon sp. p. Structure of pores in the fields of the crossover (24/2, layer 2). 1 — general view; 2 — crossover field with eight pores; 3 — the field of the cross with seven preserved pores to varying degrees; 4 is the position of the fields of the cross, depicted in figures 2 and 3, relative to each other. The length of the scale bar is indicated on the shapes

Рис. 7. Araucarioxylon sp. (обн. 24/2, слой 2). 1 — два соседних поля перекреста; 2 — поле перекреста с семью порами; 3—5 — трахеиды с окаймленными порами. Длина масштабной линейки указана на фигурах

Fig. 7. Araucarioxylon sp. (24/2, layer 2). 1 — two adjacent fields of the crossroads; 2 — crossover field with seven pores; 3—5 — tracheids with fringed pores. The length of the scale bar is indicated on the shapes

Заключение

На основе комплексных исследований нового уникального местонахождения гагатовых углей в копсельской свите средней юры (бат-келловейский ярус) в долине р. Копсель уточнен и дополнен палеоботанический состав растений-углеобразователей (с преобладанием хвойных типа араукариевых), реконструированы климатические и палеоландшафтные условия формирования этих углей на северной окраине Тетиса.

Литолого-минералогические особенности пород, преимущественно песчаников и алевролитов, с раковинным детритом, растительными остатками и линзами углей (гагатов) позволяют определить фациальные обстановки осадконакопления как прибрежно-морские и лагунные с фрагментами авандельтовых и пролювиальных оползневых отложений.

Установленные вторичные изменения вмещающих пород и собственно углей дают возможность судить о стадии раннего катагенеза, которому была подвержена толща на следующих этапах геологической истории, что могло быть связано с влиянием эндогенных процессов (гидротерм, углеводородных газов). В последнее время в Крымско-Кавказском регионе, в том числе в Горном Крыму, многие исследователи [6] обнаруживают влияние современных глубинных горячих растворов и углеводородных газов, изменяющих первоначальный состав осадков. Подобные потоки могли существовать и ранее, вне связи с синхронными извержениями вулканов, но имеющие глубинное происхождение.

Выводы

В изученной части разреза юрских отложений выделяются следующие фации: 1) морские прибрежно-мелководные — мелкозернистые песчаники с горизонтальной и слабоволнистой либо слабокосой слоистостью, с фауной разной степени сохранности; 2) застойные условия мелководной лагуны — мелкозернистые песчаники с линзами гагата и обилием фрагментов растительных тканей; 3) авандельтовые (или конус выноса) — разнозернистые рыхлые песчаники с беспорядочной косой слоистостью, грубой галькой и обилием растительных остатков; 4) пролювиальные (оползневые склоновые и отложения временных потоков) — зона перемятых, несортированных, беспорядочно слоистых песчаников с текстурами, подобными «зеркалам скольжения».

Торфонакопление и последующее углеобразование происходило, вероятно, в мелководных лагунах. Тип торфонакопления паралический, парагенетически связан с изученным комплексом осадков. Ископаемые угли представлены структурным витринитом и относятся к гумусовой группе.

Среднеюрская растительность Крыма занимала преимущественно низменные участки морского побережья, возможно, сезонно подтопляемые, что создало благоприятные условия для формирования залежей торфа, позднее преобразовавшегося в уголь. Наличие в составе флоры многочисленных термофильных элементов (глейхениевые и матониевые папоротники) со всей определенностью свидетельствует в пользу жаркого и влажного гумидного климата.

Постседиментационные преобразования пород соответствуют раннему катагенезу. Установлены по наличию вторичного кальцита (по трещинам породы и в виде конкреционных образований), обилию аутигенного гипса и повсеместного замещения фрамбоидов пирита железооксидными минералами. Пирит образовывался в аноксидных условиях заболачивающихся водоемов параллельно с угленакоплением. Затем на ранней стадии катагенеза происходило окисление железа и серы и вынос серы с образованием гипса.

Пропластки гагатов также изменены: в тех местах, где органическое вещество пропитано карбонатными растворами, угольное вещество подвергается тепловому воздействию, становится оптически непрозрачным. Вещество углей хрупкое и разбито на кубики. Отмечаются многочисленные трещины усыхания, залеченные карбонатами и гипсом.

Список литературы

1. Вознесенский А.И. Седиментологические и геодинамические условия формирования позднемезозойских осадочных комплексов в бассейнах северной периферии Тетиса: автореф. дисс. … д-ра геол.-мин. наук. М., 2003. 55 с.

2. Вознесенский А.И., Книппер А.Л., Перфильев А.С., Успенская Е.А., Арешин А.В. История восточной части террейна Горного Крыма в средней-поздней юре // Геотектоника. 1998. № 1. С. 27—44.

3. Геология СССР. Т. VIII. Крым. Полезные ископаемые. 1974. М.: Недра, 1974. 205 с.

4. Геология СССР. Т. VIII. Крым. Ч. 1. Геологическое описание. М.: Недра, 1969. 576 с.

5. Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и побережье Черного моря) / отв. ред. Ю.В. Тесленко. Киев: Наукова Думка, 1984. 184 с.

6. Лаврушин В.Ю., Айдаркожина А.С., Э.В. Соколь, Челноков Г.А., Петров О.Л. Грязевулканические флюиды Керченско-Таманской области: геохимические реконструкции и региональные тренды. Сообщение 1. Геохимические особенности и генезис грязевулканических вод // Литология и полезные ископаемые. 2021. № 6. С. 485—512.

7. Лепехина В.Г. Палеоксилологическая характеристика верхнепалеозойских угленосных отложений Кузнецкого бассейна // Биостратиграфический сборник. 1969. Вып. 4. С. 126—153.

8. Логвиненко Н.В., Орлова Л.В. Образование и изменение осадочных пород на континенте и в океане. Л.: Недра, 1987. 237 с.

9. Моисеев А.С. О Бешуйском каменноугольном месторождении в Крыму. Материалы по общей и приклад. геологии. 1929. Вып. 100. С. 1—38.

10. Муратов М.В. Краткий очерк геологического строения Крымского полуострова. М.: Госгеолтехиздат, 1960. 208 с.

11. Паллас П.С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства / Пер. с нем.; Отв. ред. Б.В. Левшин; Сост. Н.К. Ткачева. М.: Наука, 1999. 246 с.

12. Пчелинцев В.Ф. Киммериды Крыма. Л.: Наука, 1966. 127 с.

13. Стукалова И.Е., Садчикова Т.А., Чепалыга А.Л., Наугольных С.В., Латышева И. В. Угли (гагаты) в отложениях плейстоценовых Черноморских террас Юго-Восточного Крыма // Литология и полезные ископаемые. 2021. № 6. С. 553—564.

14. Тесленко Ю.В. Байосская флора Горного Крыма / В кн.: Палеонтологические и биостратиграфические исследования на территории Украины / отв. ред. Вялов О.С. Киев: Наук. думка, 1991. С. 93—96.

15. Тесленко Ю.В. О слое с хейролепидиевыми в вещество подвергается тепловому воздействию, становится оптически непрозрачным. ааленских угленосных отложениях Горного Крыма / В кн.: Проблеми стратиграфii фанерозою України / Вiдп. ред. П.Ф. Гожик. Киев: Наук. думка, 2004. С. 84—85.

16. Тесленко Ю.В., Астахова Т.В., Горак С.В., Краева Е.Я., Пермяков В.В., Плотникова Л.Ф., Дегельнюк П.Д., Воронова М.А., Яновская Г.Г. О создании новых региональных стратиграфических схем юга Украины / В кн.: Новые данные по стратиграфии и фауне фанерозоя Украины. Сб. научных трудов. Киев: Наук. думка, 1982. С. 146—150.

17. Тесленко Ю.В., Яновская Г.Г. Среднеюрская флора Горного Крыма. Киев: Наукова думка, 1990. 160 с.

18. Тимофеев. П.П., Боголюбова Л.И. Геохимия органического вещества голоценовых отложений в областях приморского торфонакопления (Колхида, Южная Прибалтика, Западная Куба, Флорида) // Труды ГИН, вып. 520. М.: Наука, 1999. 220 с.

19. Фролов В.Т. Литология. Кн. 1: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1992. 336 с.

20. Шнюков Е.Ф., Кутний В.А., Рыбак Е.Н. Камень ночи. Изд. 2-е, допол. Киев: ОМГОР НАНУ, 2009. 64 с.

21. Штах Э., Маковски М.-Т., Тейхмюллер М., Тейлор Г., Чандра Д., Тейхмюллер Р. Петрология углей. М.: Мир, 1978. 554 с.

22. Brea M. Una nueva especie del genero Araucarioxylon Kraus 1870, emend. Maheshwari 1972 del Triasico de Agua de la Zorra, Uspallata, Mendoza, Argentina // Ameghiniana (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.). 1997. Vol. 34. No. 4. P. 485—496.

23. Savidge R.A. Wood anatomy of Late Triassic trees in Petrified Forest National Park, Arizona, USA, in relation to Araucarioxylon arizonicum Knowlton, 1889 // Bulletin of Geosciences. 2007. Vol. 82 (1). P. 301— 328.

24. Stewart W.N., Rothwell G.W. Paleobotany and the evolution of plants. Second edition. Cambridge: Cambridge University press. 1993. 521 p.

Об авторах

И. Е. СтукаловаРоссия

Стукалова Ирина Евгеньевна — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории седиментологии и геохимии осадочных бассейнов

7, Пыжевский пер., г. Москва 119017

тел.: +7 (495) 953-66-18

Т. А. Садчикова

Россия

Садчикова Тамара Александровна — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории седиментологии и геохимии осадочных бассейнов

7, Пыжевский пер., г. Москва 119017

тел.: +7 (495) 959-34-97

С. В. Наугольных

Россия

Наугольных Сергей Владимирович — доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории палеофлористики

7, Пыжевский пер., г. Москва 119017

тел.: +7 (495) 959-35-01

А. Л. Чепалыга

Россия

Чепалыга Андрей Леонидович — доктор географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гидрологии

29/4, Старомонетный пер., г. Москва 119017

тел.: +7 (477) 129-04-74

Рецензия

Для цитирования:

Стукалова И.Е., Садчикова Т.А., Наугольных С.В., Чепалыга А.Л. Гагаты в отложениях средней юры Крыма (г. Судак): углепетрография, палеоботаника, условия образования. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(4):46-65. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-46-65

For citation:

Stukalova I.E., Sadchikova Т.А., Naugolnykh S.V., Chepalyga А.L. Gagates in Crimean middle jurassic sediments (Sudak): coal petrography, paleobotany, formation conditions. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(4):46-65. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-46-65