Перейти к:

Сухоложское золоторудное месторождение и возможные поиски руд на его флангах

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-2-21-34

Аннотация

Введение. Опытная эксплуатация руд из недр месторождения Сухой Лог показала, что геология и структура месторождения изучены недостаточно полно.

Цель работы. Более детально изучить геологию и структуру месторождения и определить основные закономерности размещения оруденения в плане, на флангах и на глубину, которые будут полезными при добыче руд на месторождении и при поисках фланговых продолжений оруденения.

Материалы и методы. Авторы в полной мере использовали имеющиеся карты, схемы, зарисовки и блок-диаграммы, фиксирующие рудные тела и их поведение в плане и на глубину, и построили новую схему оруденения на месторождении Сухой Лог, на его флангах и на глубину. Результаты. Показано, что золотое оруденение на Сухоложской и Вернинско-Невской рудоносных площадях контролируются различными элементами трещинной структуры. При этом на Сухоложской площади оруденение приурочено к мощной зоне субширотного надвига чешуйчатого типа, местами приспосабливающегося к неширокой полосе мелких разломов, плоскостей скольжения и трещиноватости северо-западного направления. Эта полоса трещиноватости пересекает вытягивающиеся субширотно рифейские глинисто-сланцевые породы Хомолхинской свиты примерно в средней части месторождения. Здесь чешуйчатый надвиг приспосабливается к приоткрывающимся в период оруденения трещинным нарушениям северо-западного простирания и выполаживается, его мощность местами возрастает до 130 м. В изогнутом и выположенном интервале надвига локализуется рудное золото-арсенопирит-пирит-кварцевое образование мощностью в 130 м. Оно, склоняясь, полого погружается в север-северо-восточном направлении. Основная доля запасов золота оказалась заключенной в этом рудном образовании. Руды прожилково-вкрапленного типа, прожилковые и жильные образования являются наиболее богатыми рудами. Между ними всегда проявлена вкрапленность золотосодержащих пирита и подчиненного ему арсенопирита. «Густота», плотность межпрожилковой вкрапленности определяет рубеж промышленного оруденения.

На западном фланге месторождения, в пределах другого — Угаханского месторождения, развились прожилковые и жильные золото-кварц-пирротиновые руды более глубокого уровня образования. Здесь поиски сухоложских пирит-кварцевых руд (если они даже и существовали) неперспективны, так как они были давно эродированы, а освободившееся золото сконцентрировалось в россыпях. Поиски перспективны только вдоль Безымянного рудоконтролирующего разлома, непосредственно ограничивающего западный фланг Сухоложского месторождения. Оруденение Вернинско-Невской площади контролируется Вернинским разломом восток — северо-восточного простирания и отделяющейся от него серией одиночных оперяющих рудоносных надвиговых зон субширотного направления. К востоку оно постепенно сходит на нет. Поиск руд сухоложского типа здесь более перспективен на восточном борту р. Нырли, в 2 км к востоку от одноименного разлома и в 7 км севернее Вернинского месторождения вблизи небольшого слабоизученного участка с промышленным оруденением золота, отмеченным на схеме месторождения знаком ТМ.

Заключение. В статье определены основные геолого-структурные закономерности локализации золотых руд, которые будут полезны при проведении геолого-разведочных работ на флангах месторождения.

Для цитирования:

Некрасов Е.М., Дорожкина Л.А. Сухоложское золоторудное месторождение и возможные поиски руд на его флангах. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2020;63(2):21-34. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-2-21-34

For citation:

Nekrasov E.M., Dorozhkina L.A. Sukhoy log gold deposit and possible prospecting for ores on its flanks. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2020;63(2):21-34. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-2-21-34

Лидер отечественных золоторудных месторождений — Сухоложское месторождение — размещается в пределах Ленской золоторудной провинции. В самом начале нашего столетия на западном фланге месторождения-гиганта была начата пробная карьерная добыча руд. Они подтвердили гидротермальную природу Сухоложского месторождения и развитие промышленных руд в зоне пологопадающих субширотных разрывов — надвигах. Вместе с тем не удалось в должной мере расшифровать геологическую позицию местами последовательно смещенных и исчезающих рудных тел, а также структуру самого месторождения в целом, позицию аналогичных по типу, но рядовых месторождений, локализованных к юго-востоку от Сухого Лога — Вернинского и Невского и к северо-западу — Угаханского. Эти обстоятельства побудили авторов составить новую рудно-структурную схему Сухоложской рудоносной площади и помочь выявить на ней участки, наиболее перспективные для поиска продолжений «сухоложских» рудных тел.

Представленная в статье новая рудно-структурная схема месторождения и примыкающей территории рассматривается как пример структурной ловушки рудных тел, формирующихся в пологом надвиге чешуйчатого типа, подвергающегося оруденению под нависающей поверхностью полосы трещиноватости северо-западного направления. Схема составлена авторами на основе геологических схем и карт, ранее опубликованных В.А. Буряком и Н.М. Хмелевской [3], Б.Л. Вудоллом и Н.П. Поповым [6], авторами статьи [13], а также на основании имеющихся многочисленных и разнообразных изданных и фондовых материалов, собранных такими известными геологами, как С.Д. Шер, А.И. Иванов, Ю.П. Казакевич, Т.П. Жаднова, С.В. Яблокова, В.Б. Аминев, Д.А. Дорофеев, Ю.И. Новожилов, А.М. Гаврилов,. Е.А. Зверева, И.А. Карпенко, И.Ф. Мигачев, и многими другими. При этом, как правило, материалы названных выше и не упомянутых здесь геологов обычно принимались за геологическую и структурную основу изучаемого участка и использовались в работе после небольших корректировок. Кроме того, при составлении рудно-структурной схемы были в полной мере использованы принципы составления подобных схем, разработанные одним из ведущих мировых геологов рудно-структурного направления Е.Ш. Хиллсом [14], в частности необходимые для выделения структурных связок — ловушек рудных тел.

Одной из таких связок-ловушек, по Е.Ш. Хиллсу, служат блоки пород, проявленные на рудоносных участках и месторождениях между двумя смыкающимися тектоническими плоскостями. Перемещения таких блоков, способствующие раскрытию трещинных полостей и локализации в них руд, возможны только в направлении, противоположном смыканию плоскостей, в сторону открытого угла, как показано на рисунке 1. Локализация руд в этом случае осуществляется под нависающей плоскостью третьего — рудоконтролирующего разрыва. По представлениям Е.Ш. Хиллса [14], поддержанным Ф.И. Вольфсоном и Л.И. Лукиным [4][5], М.В. Гзовским [7] и другими тектонофизиками [15][16][17], именно в этом направлении при тектонических перемещениях происходит разуплотнение проявленных здесь пород. Собственно, это и обусловливает возможность не только движения тектонических блоков, но и поступление в них рудоносных растворов, флюидов и газов. Именно в результате наличия перекрывающей плоскости над «верхушкой» рудовмещающего нарушения поднимающиеся золотосодержащие растворы, газы и флюиды застаиваются, охлаждаются, теряют свое высокое внутреннее давление и в результате проявления экранирующего эффекта и других причин раскристаллизовываются, образуя руды.

Рис. 1. Структурная связка-ловушка рудных тел, возникающая на сочленении бокового скола с главным разрывом под нависающей поверхностью экранирующего нарушения (в объемном изображении). 1 —рудовмещающие рифейские глинисто-сланцевые породы с прослоями и пачками карбонат и углеродсодержащих песчаников; 2 — главный разрыв; 3 — боковой оперяющий скол с рудными телами; 4 — нависающий экранирующий разрыв; 5 — линия сочленения рудоносного оперяющего скола (надвига) с главным разрывом; 6 — главный разрыв и его поверхность (плоскость); 7 — оперяющий скол и его пологопадающая поверхность (плоскость); 8 — поверхность (плоскость) нависающего экранирующего нарушения; 9 — направления относительных перемещений пород вдоль разрывов в период оруденения; 10 — направления погружения (падения) поверхностей (плоскостей) разрывов

Fig. 1. Structural bundle-trap of ore bodies that occurs at junction of lateral chip with the main break under overhanging surface of the screening fault (three-dimensional image). 1 — ore-bearing Riphean clay-shale rocks with interlayers and bundles of carbonate and carbonaceous sandstones; 2 — the main break; 3 — side feathering chip with ore bodies; 4 — overhanging shielding break; 5 — junction line of the ore-bearing feathering chip (shift) with the main break; 6 — the main break and its surface (plane); 7 — feathering chip and its gently falling surface (plane); 8 — surface (plane) of the overhanging shielding fault; 9 — direction of relative rocks displacement along breaks during mineralization; 10 — directions of faults surfaces (planes) sinking (falling)

Вместе с тем на Сухом Логе наибольшая рудолокализующая роль оказалась принадлежащей другой структурной связке — связке «парных субпараллельных разрывов», расшифрованной применительно для золоторудных месторождений Н.И. Бородаевским и другими геологами [2][12][13]. Именно указанные связки «парных субпараллельных разрывов» наиболее благоприятны для локализации рудных тел в интенсивно деформирующихся породах. Интенсивная рудолокализация особенно энергично проявляется при возрастании, «сгущении» субпараллельных нарушений, увеличении плотности таких разрывов в пределах зон трещиноватости, как правило, заключающих между собой рудовмещающие разрывы, зоны раздробленных, рассланцованных и будинированных пород, в которых и размещаются рудные тела. Все изложенные условия локализации руд были использованы при составлении новой предлагаемой рудно-структурной схемы. При этом авторы в первую очередь учитывали и опирались на уже имеющиеся карты и схемы основных месторождений, постепенно пополняя их фланги и выполняя приведенные выше условия размещения «структурных связок», благоприятных для локализации руд.

Как хорошо известно, Сухоложское месторождение-гигант локализовано в пределах мощной Хомолхинской свиты верхнерифейского возраста (предполагаемой толщиной (мощностью) более 10 тыс. м, которая, видимо, сильно завышена из-за неучета надвиговых явлений и вызванной этим неоднократной повторяемости разреза в районе месторождения). Свита представлена переслаивающимися углеродсодержащими алевролитовыми, аргиллитовыми, глинистыми сланцами и филлитами с чередующимися прослоями и горизонтами углеродсодержащих песчаников, особенно часто развитых в средней части свиты. Месторождения к юго-востоку от Сухого Лога (Вернинское и Невское), как известно [9], локализованы в горизонтах карбонатсодержащих песчаников Ауникской свиты (чередующихся с кварцсодержащими), также верхнерифейского возраста. Считается [3][9][10][13], что основной рудовмещающей структурой Сухоложского месторождения служит зона протяженного (более 3 км) надвига, использовавшего пластовые трещины, согласные со слоистостью рудовмещающей свиты.

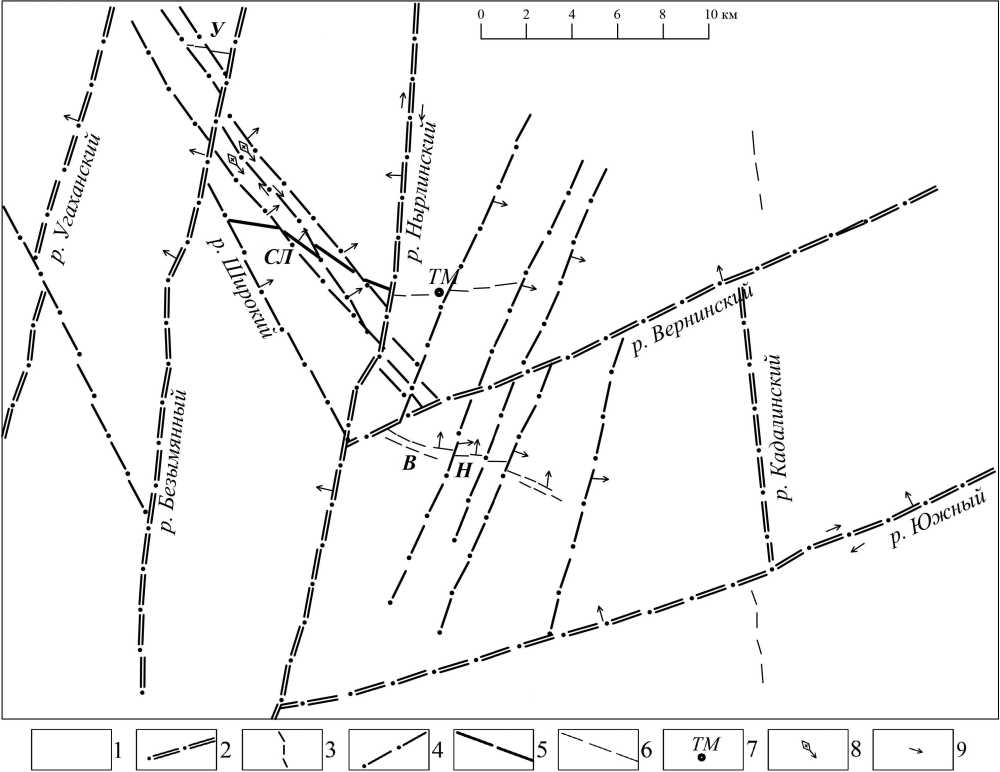

Составленная авторами схема (рис. 2) показывает, что на западном и восточном флангах Сухоложского месторождения два сравнительно мощных (около 100—200 м) разлома субмеридионального направления — Угаханский и Нырлинский — соединены системой дорудных разрывов северо-западного направления. Такой вывод можно сделать исходя из материалов, перечисленных ниже. На детально разработанной геолого-геоморфологической схеме Сухоложской рудоносной площади ([10], рис. 4), в настоящей статье — рисунок 3, показаны удивительно прямолинейные субмеридиональные долины современных водотоков, которые, по представлению известных геологов-россыпников и геоморфологов, таких как Ю.П. Казакевич, Т.П. Жаднова [8][10] и др., могут лишь свидетельствовать об использовании ими выдержанных зон, названных разломов древнего заложения. При этом Т.П. Жадновой было установлено [8], что в узлах пересечения меридиональными нарушениями разломов других направлений золотоносность возрастает в разы.

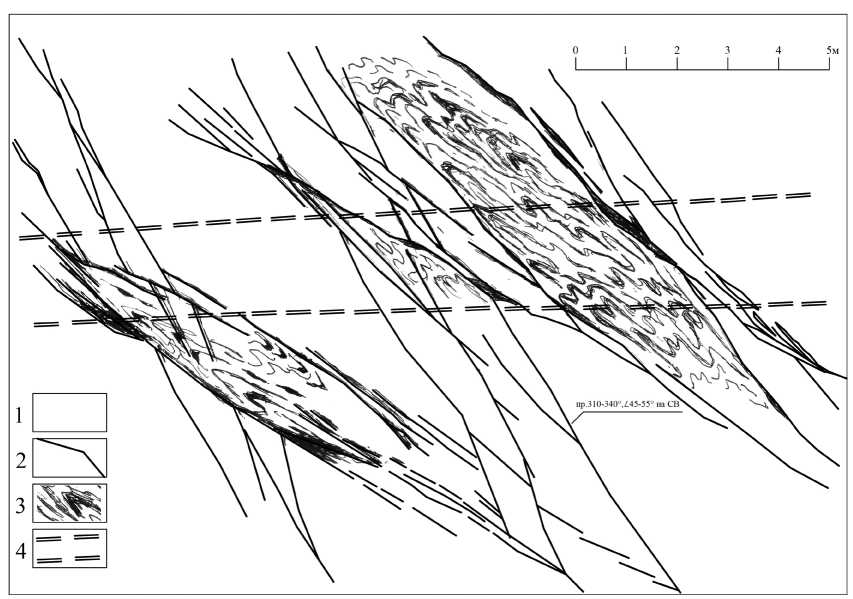

Между Угаханским и Нырлинским субмеридиональными разломами, скорее всего, развилась неширокая полоса соединяющих их маломощных (около 1—5 м), но многочисленных, чередующихся и сближенных (как показано на детальной зарисовке Ю.И. Новожилова, рис. 4), субпараллельных разломов и плоскостей скольжения северо-западного направления. Они преимущественно падают на северо-восток под углами от 40 до 60°. Промежутки между такими разрывами составляют от 5—7 до 30 м. Развиты они в пределах всей мощной полосы рудоносного надвига. Протяженность выделенной узкой северо-западной зоны, начиная от Угаханского разлома до Нырлинского и далее до Вернинского, составляет примерно 20 км при ширине не более 1—1,5 км. Магнитной съемкой в районе подтверждено проявление подобных зон трещиноватости.

Сухоложское месторождение сформировалось в том участке указанной полосы трещиноватости [9][10][13], где надвиг развивается в средней части разреза Хомолхинской свиты, наиболее насыщенной пачками, слоями и горизонтами благоприятных для образования руд алевролитовых, аргиллитовых, глинистых сланцев и филлитов. Именно в этом узле проявились перемещения по типу чешуйчатых надвигов, подмеченные Ю.И. Новожиловым и А.М. Гавриловым (рис. 4). Надвигами использовались чередующиеся субпараллельные пластовые трещины между «кровлей и почвой» зоны золотоносного нарушения. Произошло образование многочисленных сравнительно тонких пластин пород, «наброшенных» одна на другую. Чешуи надвига приспособились здесь к местному перегибу пород, простирающихся не в широтном, как обычно, а в северо-западном направлении. В результате сформировалась в целом золоторудная зона трещинного субширотного нарушения. В ее кровле обособились два наиболее богатых пластовых рудных тела.

Рис. 2. Рудно-структурная схема, иллюстрирующая размещение золотого промышленного оруденения на Угахан-Сухоложской и Вернинско-Невской рудоносных площадях. Буквами обозначены главные разломы «р» — золоторудные месторождения: У — Угаханское, СЛ — гигантское Сухоложское, В и Н — рядовые Вернинское и Невское месторождения, ТМ — небольшой участок с промышленной минерализацией золота: 1 — сланцевые породы — алевролитовые, аргиллитовые, глинистые сланцы, филлиты, переслаивающиеся с углерод- и карбонатсодержащими песчаниками Хомолхинской свиты верхнего рифея на Угахан-Сухоложской площади и углеродсодержащие и кварцевые песчаники Ауникской свиты того же возраста на Вернинско-Невской площади; 2 — главные рудоконтролирующие разломы (р), и их наименования, стрелками показано направление падения нарушений; 3 — предполагаемое положение разломов; 4 — прочие рудоконтролирующие разломы меньшего масштаба; 5 — мощные золоторудные зоны, прослеженные; 6 — золоторудные зоны слабо прослеженные или предполагаемые; 7 — точка оруденения (ТМ) с промышленными содержаниями золота; 8 — направления перемещений крупномасштабных блоков пород как единой массы, плюс — вздымание, минус — погружение блоков пород; 9 — относительные направления перемещений пород, примыкающих к плоскостям разрывов

Fig. 2. Ore structural diagram illustrating location of industrial gold mineralization at Ugakhan-Sukholozhskaya and Verninsko-Nevskaya ore-bearing areas. The main breaks (“р") — gold deposits are marked by letters: У — Ugakhanskoye deposit, СЛ — giant Sukholozhskoye deposit, В and Н — ordinary Verninskoye and Nevskoye deposits, ТМ — a small a small area with industrial mineralization of gold; 1 — shale rocks — siltstone, mudstone, clay shales, phyllites, overlapping with carbon — and carbonate-bearing sandstones of Khomolkhinskaya suite of the upper Riphean at Ukgahan-Sukholozhskaya area and carbonaceous and quartz sandstones of Aunikskaya suite of the same age at Verninsko-Nevskaya area; 2 — main ore-controlling faults (p), and their names, arrows show the direction of fall; 3 — estimated position of faults; 4 — other ore-controlling faults of a smaller scale; 5 — major traced gold ore bearing zones; 6 — poorly traced or estimated gold ore bearing zones; 7 — mineralization point (ТМ) with industrial gold content; 8 — directions of movement of large-scale blocks of rocks as a single mass, plus — rising, minus — descending blocks of rocks; 9 — relative directions of movement of rocks adjacent to the break planes

Рис. 3. Геолого-геоморфологичесная схема Угахан-Сухоложской рудоносной площади (По Иванову А.И., 2008, [10], см. с. 46, рис. 3). Серыми тонами и, в том числе, сплошными и штриховыми линиями помазаны слои и согласные с ними зоны рассланцевания в пределах Хомолхинсной свиты; полосой носых штрихов отмечены гидротермально измененные надрудные породы кровли золоторудной залежи; полосой белых кубиков — Сухоложская золоторудная залежь и рудные образования ее подошвы; белыми полями и полосами показаны рыхлые отложения в долинах современных водотоков, отмеченные индексами Qal и Qds, подписаны основные реки (р.) и ручьи (руч.)

Fig. 3. Geological and geomorphological scheme of Ugakhan-Sukholozhskaya ore-bearing area (according to Ivanov A.I., 2008 [10], p. 46, fig 3). Gray tones and, in particular, solid and dashed lines show the layers and corresponding cleavage zones within Khomolkhinskaya suite; a band of oblique strokes marks hydrothermally altered supra-ore rocks of the roof of the gold deposit; a band of white cubes — Sukholozhskaya gold deposit and ore formations of its bottom; white fields and stripes show loose deposits in the valleys of modern watercourses, marked with Qal and Qds indices, the main rivers (p.) and streams (руч.) are indicated

Рис. 4. Зарисовка участка «кровли» пологопадающей золоторудной залежи Сухоложского месторождения в штольне 2 (западная стенка) и интерпретация геологических элементов за ее пределами (по Новожилову Ю.И. и Гаврилову А.М.). 1 —рассланцованные, будинированные и местами тектонически раздробленные рудовмещающие алевролитовые, аргиллитовые и глинистые сланцы, филлиты верхнего рифея; 2 — изогнутые плоскости разрывов; 3 — сравнительно прямолинейные и S-образно изогнутые, подобные друг другу прожилки золото-арсенопирит-пирит-кварцевых руд в зонках волочения; 4 — границы кровли и почвы штольни 2

Fig. 4. Drawing of “roof" section of gently falling gold ore lode ofSukholozhskoe Deposit in tunnel 2 (Western wall) and interpretation of geological elements beyond it (according to Novozhilov Yu.I. and Gavrilov A.M.) 1 — cleavaged, boudinaged and sometimes tectonically fragmented ore-containing siltstone, mudstone and clay shales, phyllites of the upper Riphean; 2 — curved break planes; 3 — relatively straight and S-shaped curved, similar to each other small lodes ofgold-arsenopyrite-pyrite-guartz ores in drawing areas; 4 — borders of tunnel 2 roof and bottom

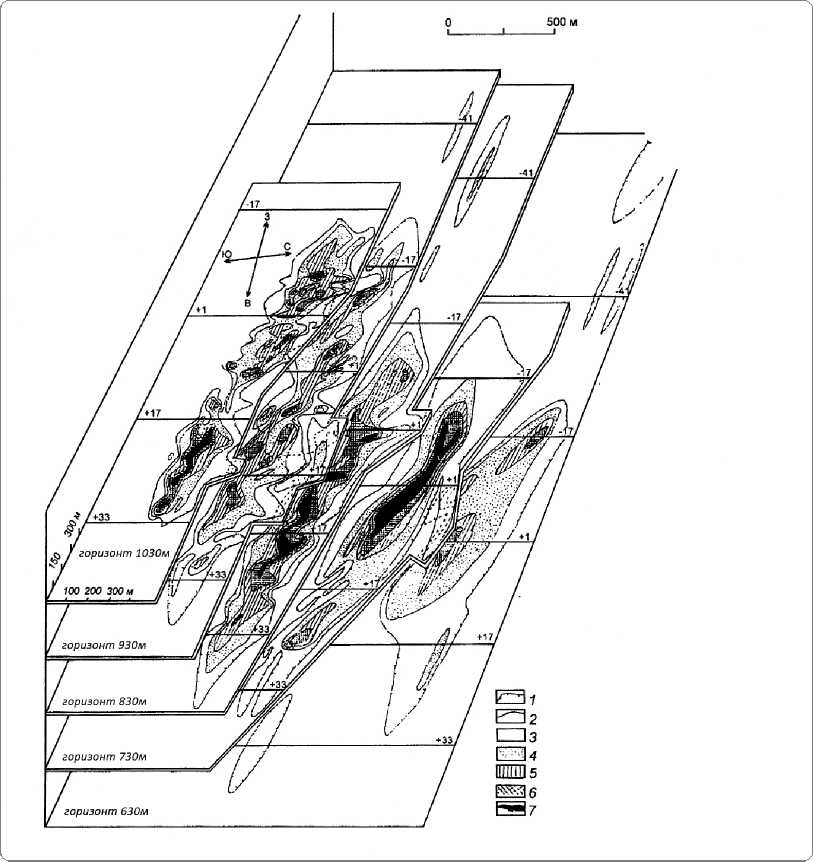

Они расположены друг над другом в 8—12 м одно от другого ([10] и рис. 4). Это жильно-прожилковые образования, в том числе полосы зигзагообразных прожилков, залечивших приоткрывшиеся S-образные полости в зонках волочения. Морфологически они повторяют друг друга. Содержание золота в обоих телах почти повсеместно достигает и местами даже превышает 10 г/т. Поскольку всюду между прожилками развиты «межпрожилковая» вкрапленность золотосодержащего пирита, резко подчиненного арсенопирита и отдельные мельчайшие золотинки, содержание золота в пределах всей мощности золоторудной зоны достигает не менее 2,5—3 г/т. Максимальные мощности, среднее содержание золота (до 5, местами 6 и более г/т) и основная доля запасов золота в рудном теле приурочены к его наиболее выположенной части, похожей на мощнейшую (толщиной до 130 м) «подушку», полого склоняющуюся и погружающуюся в северо-восточном направлении между абсолютными вертикальными отметками 730 и 930 м (см. [12], стр. 59, рис. 16). Этот единственный пример в мире для золоторудных месторождений эндогенного класса был установлен при детальном анализе горизонтальных срезов (планов золоторудной залежи месторождения), составленных Д.А Дорофеевым и изображенных в виде системы горизонтальных срезов залежи, расположенных один под другим.

Система горизонтальных срезов Д.А. Дорофеева начинается с горизонта с абсолютной вертикальной отметкой 1030 м и следует далее вниз с шагом 100 м вплоть до горизонта, обозначенного отметкой 630 м. Этот горизонт расположен в 400 м ниже поверхности первого горизонтального среза с отметкой 1030 м.

Золоторудная залежь на блок-диаграмме прослежена по простиранию более чем на 1800 м. Как промышленное рудное образование Сухоложская золоторудная залежь установлена непрерывно в субширотном направлении на протяжении не более 1500 м (рис. 5). Залежь как единое рудное тело наиболее компактно проявилась на горизонте с отметкой 730 м. Среднее содержание золота здесь на протяжении около 900 м колеблется от 3 до 5 и более г/т. При этом только на своем западном фланге, вблизи Безымянного рудоконтролирующего разлома, залежь распадается на две мощные (до 50—70 м) ветви. Именно на горизонтальном срезе с отметкой 730 м (см. рис. 5) наиболее четко устанавливается рудоконтролирующая роль Безымянного разлома субмеридионального направления, обладающего почти вертикальным падением.

Рис. 5. Блок-диаграмма золоторудной залежи Сухоложского месторождения (по Д.А. Дорофееву). Условными знаками показаны возрастающее среднее содержание золота в залежи: 1 — 0,5 г/т и ниже; 2 — более 0,5 г/т, в том числе: 3 — от 0,5 до 1 г/т; 4 — от 1 до 2 г/т; 5 — от 2 до 3 г/т; 6 — от 3 до 4 г/т; 7 — более 4—5 г/т

Fig. 5. Block diagram of gold lode at Sukholozhskoye Deposit (according to D.A. Dorofeev). Legend signs show the increasing average gold content in the deposit: 1 — 0,5 g/t and below; 2 — more than 0,5 g/t, including: 3 — from 0,5 to 1 g/t, 4 — from 1 to 2 g/t, 5 — from 2 to 3 g/t, 6 — from 3 to 4 g/t, 7 — more than 4—5 g/t

Но наиболее интересная ситуация складывается на горизонтальном срезе, расположенном в 200 м ниже верхнего, на горизонте с отметкой 830 м. Именно здесь, примерно в 400 м восточнее Безымянного разлома, надвиг и Сухоложская золоторудная залежь проникают в полосу разрывов секущей Северо-Западной зоны трещиноватости (см. рис. 2). На приводимой блок-диаграмме (рис. 5, горизонт 830 м) четко видно, что залежь расчленяется секущими разрывами северо-западного простирания на серию оруденелых отрезков. При этом секущие разрывы сами оказались рудоносными образованиями. Особенно многочисленны они в восточной части залежи. Здесь субширотный надвиг приспосабливается к секущим разрывам полосы трещиноватости, выполаживается (для сравнения можно рассмотреть положение

залежи на горизонтах с отметками 830 и 930 м), мощность его существенно возрастает за счет дополнительных надвиговых плоскостей, и локализованные в нем достаточно богатые золото-пирит-кварцевые жильные и прожилковые руды в совокупности с рудной вкрапленностью слагают на всем протяжении залежи уникальное рудное образование мощностью до 130 м, полого склоняющееся и погружающееся на северо-восток. Сама залежь, как видно из рисунка 5, трансформируется в серию связанных между собой и как бы непрерывно перетекающих друг в друга рудоносных отрезков. Рудоносные боковые «апофизы» северо-западных разрывов, погружаясь на северо-восток, выполняют роль нависающих экранирующих нарушений.

Таким образом, можно считать, что Сухоложское месторождение возникло в зоне мощного надвига, использовавшего в центральной части участок глинистых сланцев разных видов протяженностью около 800—1000 м [13], содержащих редкие прослои углеродистого песчаника. Надвиг на этом участке приспособился к полосе секущих разрывов северо-западного направления, использовал их приоткрытые трещинные полости и трансформировался в мощнейшее уникальное нарушение сложного строения. Надвигообразование, видимо, происходило сосредоточенно, скученно, особенно в пределах упомянутого центрального, изогнутого в северо-западном направлении сравнительно непротяженного интервала пород под нависающими тектоническими плоскостями северо-западной зоны трещиноватости. В результате рудоносное надвиговое нарушение оформилось в рудное образование со сложным внутренним «чешуйчатым» строением.

По наблюдениям Ю.И. Новожилова и А.М. Гаврилова (рис. 4), а также сведениям М.М. Константинова [9], мощность Сухоложской золотоносной залежи в выположенной зоне надвига достигает местами 130 м, считая ее от кровли до подошвы рудного образования. Залежь полого, под углом 25—30°, погружается в северном направлении. Протяженность ее в плане от субмеридионального Нырлинского разлома (на востоке) до Безымянного разлома — сателлита мощного Угаханского нарушения на западе (рис. 2, 3, 5) составляет не менее 3 км. Вблизи Безымянного разлома в зоне залечивающих нарушение пирит-кварцевых прожилков С.В. Яблоковой, помимо золотинок размером около 0,01 мм, в кварце был обнаружен самородок золота весом примерно 10 г. Таким образом, Безымянный разлом, скорее всего, служит западной границей золоторудной залежи и выполняет здесь рудоконтролирующие функции.

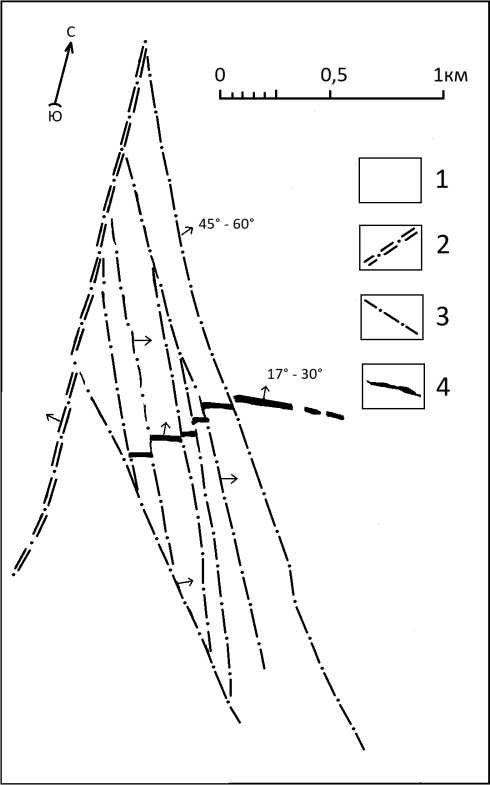

В кровле залежи, в пределах рудоносной зоны рассланцевания, трещиноватости и волочения пород, развившейся в надвиге, локализована зона прямолинейных прожилков (рис. 4). Мощность прожилковой зоны (которую можно назвать Верхней), колеблется от 1—2 до 5—7 м. Нередко под зоной линейных прожилков проявлены упоминавшиеся полосы подобных друг другу зигзагообразных прожилков. Мощность этих полос составляет 0,5—2 м. Прожилки приурочены к зонкам волочения, также согласным со слоистостью рудовмещающих сланцев. В целом от содержания («густоты») межпрожилковой вкрапленности золотосодержащих пирита, отчасти арсенопирита и собственно тонкого золота зависит промышленная золотоносность залежи. По мере приближения к Безымянному разлому ее структура усложняется. Здесь она постепенно, уступами, смещается оперяющими сколами в южном направлении левосторонне в плане (рис. 6). Судя по оправдавшим себя структурным схемам (рис. 2, 4, 5), экспериментальным карьером, скорее всего, добывались не сухоложские руды, а перекрывающие их надрудные породы висячего бока чешуйчатого надвига. Эти породы заключают обильную вкрапленность пирита и арсенопирита, но убоги по содержанию золота. Как было выше показано, оно существенно возрастает только в прожилковых и жильных образованиях.

Месторождение Угахан расположено примерно в 10 км на север-северо-запад от Сухого Лога. Приурочено оно к ядерной части и крыльям Верхне-Угаханской антиклинали, которая на юге ограничена Гохтачинско-Угаханской, а на севере — Хомолхинской синклиналями. Рудовмещающее нарушение представлено взбросо-надвигом c углом падения около 30° на северо-восток и развито в запрокинутом крыле антиклинали. В ее северо-западном крыле проявлена продольная флексура, которая и фиксирует рудоносную зону рассланцевания с надвиговыми перемещениями. В пределах рудовмещающей зоны рассланцевания выделен рудоносный участок, границы которого устанавливаются только по данным опробования. Мощность минерализованной зоны составляет 30—60 м, промышленно-рудной части — от 2 м, местами до 24 м, общей протяженностью около 3,7 км. На месторождении выделено три участка с пятью рудными залежами, залегающими в нижних горизонтах Верхнебужуихтинской и в первой пачке Нижнебужуихтинской подсвит. По мнению авторов, они подстилают породы Хомолхинской свиты. Рудные залежи имеют пластообразную форму, субсогласное, с вмещающими породами, залегание, полого падают на север-северо-восток под углами 7—30°. Наиболее мощная и выдержанная рудная «Залежь 2» на Юго-Восточном участке выходит на дневную поверхность. Азимут ее простирания 314°, падение на северо-восток под углом 17°. Мощность залежи от первых метров до 24 м, содержание золота — от десятых долей грамма до 26,6 г/т. Руда представлена пирротином (от единиц до 10%) [1] вкрапленно-прожилково-линзовидного облика. Пирит имеет резко подчиненное значение, развит, как правило, в виде монокристаллов или катаклазированных брекчированных обломков в пирротиновой массе. Встречаются также единичные зерна халькопирита и золота. Форма выделений золота — неправильная ксеноморфная, подчиняющаяся очертаниям выполняющих цемент минералов [1]. Совершенно очевидно, что угаханские пирротиновые руды образовались на значительно большей глубине по сравнению с сухоложскими кварц-арсенопирит-пиритовыми. Там, где на поверхности обнажаются угаханские пирротиновые руды, сухоложские кварц-арсенопирит-пиритовые руды, если они формировались, уже давно уничтожены эрозией, а освободившееся золото сконцентрировалось в россыпях.

Рис. 6. Предполагаемая принципиальная схема трещинной структуры западного фланга Сухоложской золотоносной залежи. План. 1 — рудовмещающие песчанико-глинистосланцевые породы Хомолхинской свиты; 2 — зона Безымянного разлома; 3 — его боковые оперяющие сколы; 4 — смещенные отрезки золоторудной Сухоложской залежи

Fig. 6. Estimated schematic diagram of fracture structure at the Western flank of Sukholozhskaya gold-bearing area. Plane. 1 — ore-bearing sandstone-clay shale rocks of Khomolkhinskaya suite; 2 — Bezymianniy fault zone; 3 — its side feathering chips; 4 — shifted portions of Sukholozhskoe gold deposit

Таким образом, Сухоложское и, видимо, Угаханское месторождения размещаются в зоне разрывов и трещиноватости северо-западного направления, в пределах которой вдоль широтных перегибов пластовых надвигов образовывались руды различного состава и генезиса.

Совершенно иная структурная обстановка сложилась на восточном фланге Сухоложского месторождения — на участке Вернинского и Невского месторождений. Здесь, как показал М.М. Константинов [9], а также по сведениям А.Д. Баранова и В.К. Черепанова, главным рудоконтролирующим элементом оказался Вернинский разлом восток-северо-восточного простирания, круто падающий на северо-запад. Оруденению подверглись широтные пологопадающие зоны, отделившиеся от разлома как оперяющие сколы. В восточном направлении падение их постепенно становится все круче, промышленная минерализация ослабевает и сходит на нет.

Поиск восточного фланга Сухоложского месторождения наиболее рационален только в районе пункта ТМ (рис. 2) — небольшого участка с промышленной минерализацией, расположенного в 7 км севернее Вернинского месторождения и в 2 км восточнее Нырлинского разлома.

Выводы

Из материала статьи убедительно следует, что рудоносные зоны Сухоложского и Вернинского месторождений пространственно разобщены. Образование и развитие их происходило в результате проявления различных, не связанных между собой рудоконтролирующих нарушений неодинакового направлений и типа.

На рудоносном участке Сухого Лога в период оруденения проявились мощные надвиги чешуйчатого типа. Они развивались между системой (зоной трещиноватости) соединительных разрывов северо-западного направления, связывающих три субмеридиональных разлома — Угаханский, его разлом-сателлит Безымянный и Нырлинский. Оживление согласных со слоистостью разрывов происходило между сближенными субпараллельными нарушениями, было чрезвычайно энергичным, заключалось в надвигании, как бы «набрасывании» многочисленных тонких пластин пород одну на другую. В результате возникло оруденение многоярусного типа в мощной (местами до 130 м) рудной зоне. При этом в разрезе рудной зоны сформировалось несколько повторяющихся, расположенных друг над другом субпластовых разрывов и рудных прожилко-во-жильных тел с увеличенными содержаниями золота. Большое (если не главное) значение принадлежит межжильной сульфидной вкрапленности, «густота», обильность которой определяет промышленный рубеж оруденения. Возникновение многочисленных рудных зонок волочения, прожилков и жил привело к появлению рудной зоны сложного внутреннего строения. В результате на Сухоложском участке развился жильно-прожилковый тип сравнительно богатых руд, расположенных как бы «пластами» друг над другом. Подтверждено, что в средней части золоторудной залежи проявлено мощнейшее образование, представляющее «подушку» руды толщиной (мощностью) до 130 м, полого погружающуюся на северсеверо-восток.

На флангах участка преимущественно преобладают рудные тела существенно вкрапленных сравнительно убогих руд. Они формировались в зонах одиночных разрывов, что и привело к образованию прожилково-вкрапленных руд.

На Угаханском месторождении локализованы золото-кварц-пирротиновые руды, образовавшиеся на более глубоком уровне от палеоповерхности по сравнению с сухоложскими. Поэтому поиски руд сухоложского типа к западу от месторождения Угахан представляются малоперспективными, так как, по всей видимости, «сухоложские» руды (если они и существовали) уничтожены эрозией, а освободившееся золото давно сконцентрировалось в россыпях. Поиск руд сухоложского типа перспективен в интервале от месторождения Сухой Лог до месторождения Угахан вдоль возможно рудоконтролирующего Безымянного разлома, а на восточном фланге — в районе пункта ТМ.

Список литературы

1. Бабяк В.Н. Геоинформационные технологии в горнодобывающей промышленности на примере золоторудного месторождения Угахан // Молодой ученый. 2017. № 28 (162). С. 42—52.

2. Бородаевский Н.И. Материалы по методам изучения структур и геологической перспективной оценке месторождений золота. М.: Труды ЦНИГРИ, 1960. Вып. 35. 417 с.

3. Буряк В.А., Хмелевская Н.М. Сухой Лог — одно из крупнейших золоторудных месторождений мира. Владивосток: Дальнаука, 1997. 156 с.

4. Вольфсон Ф.И. Проблемы изучения гидротермальных месторождений. М.: Госгеолтехиздат, 1953. Переиздан М.: Изд. АН СССР, 1962. 305 с.

5. Вольфсон Ф.И., Лукин Л.И. Особенности локализации гидротермального оруденения цветных и редких металлов // Особенности структур гидротермальных рудных месторождений в различных структурных ярусах и этажах. М.: Наука, 1968. 295 с.

6. Вудолл Б.Л., Попов Н.П. Гигантское месторождение золота Сухой Лог (Сибирь). Новосибирск: Издательство СО РАН. Геология и геофизика. 2006. Т. 47. № 3. C. 315—341.

7. Гзовский М.В. Основы тектонофизики. М.: Наука, 1975. 535 с.

8. Жаднова Т.П. К вопросу о некоторых закономерностях распределения золотых россыпей и различных видов минерализации в районе северо-восточной части Бодайбинского синклинория. М.: Труды ЦНИГРИ, 1958. Вып. 25. Кн. 1. C. 175—186.

9. Константинов М.М. Золоторудные месторождения России. М.: ООО Акварель, 2010. 349 с.

10. Иванов А.И. Основные черты геологического строения и золотоносность Бодайбинского рудного района // Руды и металлы. 2008. № 3. С. 43—61.

11. Казакевич Ю.П., Шер С.Д., Жаднова Т.П., Стороженко А.А., Кондратенко А.К. и др. Ленский золотоносный район: стратиграфия, тектоника, магматизм и проявления коренной золотоносности. М.: Недра, 1971. 164 с.

12. Константинов М.М., Некрасов Е.М., Сидоров А.А., Стружков С.Ф. Золоторудные гиганты России и мира. М.: Научный мир, 2000. 270 с.

13. Некрасов Е.М., Дорожкина Л.А., Дудкин Н.В. Сухой Лог // Особенности геологии и структуры крупнейших золоторудных месторождений эндогенного класса. М.: Астрея-Центр, 2015. 191 с.

14. Хиллс Е.Ш. Элементы структурной геологии. М.: Недра, 1967. 478 с.

15. Шерман С.И., Семинский К.Ж., Борняков С.А., Адамович А.Н. и др. Разломообразование в литосфере. Зоны сжатия. Новосибирск: Наука, 1994. 263 с.

16. Шерман С.И., Семинский К.Ж., Борняков С.А., Адамович А.Н. и др. Теоретические и практические следствия развития идей М.В. Гзовского в исследованиях Института земной коры СО РАН // М.В. Гзовский и развитие тектонофизики (отв. ред. Ю.Г. Леонов, В.Н. Страхов). М.: Наука, 2000. C. 245—265.

17. Шерман С.И., Семинский К.Ж. Тектонофизические исследования в Институте земной коры СО РАН: принципиальные достижения и актуальные задачи. Геодинамика и тектонофизика, 2010. Т. 1. № 1. С. 4—23.

Об авторах

Е. М. НекрасовРоссия

Некрасов Евгений Михайлович — доктор геологоминералогических наук, профессор, ведущий специалист

8, стр. 2, ул. Академика Волгина, г. Москва 117485

тел.: +7 (495) 610-73-53, +7 (915) 231-12-86

Л. А. Дорожкина

Россия

Дорожкина Людмила Алексеевна — кандидат геолого-минералогических наук, доцент, ведущий специалист

31, Старомонетный пер., г. Москва 119017

тел.: +7 (499) 157-21-27, +7 (916) 116-00-57

Рецензия

Для цитирования:

Некрасов Е.М., Дорожкина Л.А. Сухоложское золоторудное месторождение и возможные поиски руд на его флангах. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2020;63(2):21-34. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-2-21-34

For citation:

Nekrasov E.M., Dorozhkina L.A. Sukhoy log gold deposit and possible prospecting for ores on its flanks. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2020;63(2):21-34. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-2-21-34