Перейти к:

Геологическое строение острова Итуруп и его промышленное освоение

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-41-48

EDN: EUFPXO

Аннотация

Введение. Изложена история открытия Курильского архипелага и основные геологические особенности его строения с позиции развития палеовулканических сооружений; особенности магматического строения острова Итуруп. Изложены перспективы промышленной рудной минерализации и индустриального развития. Цель. Привлечь внимание инвесторов к проблеме развития промышленной инфраструктуры острова Итуруп, занимающего выгодное положение в этой экономической зоне. Материалы и методы. Проведен анализ существующих материалов по истории освоения, геологическому строению и перспективам развития энергетической и горнодобывающей отраслей промышленности. Результаты. Стратиформные месторождения свинца и цинка являются одновозрастными (олигоцен) независимо от возраста вмещающих карбонатных пород. Заключение. Остров Итуруп является перспективным и надежным местом для развития энергетической отрасли на базе геотермальной деятельности, широко представленной в вулканических структурах острова. Это даст толчок к развитию добычи минеральных ресурсов.

Для цитирования:

Наравас А.К., Дьяконов В.В., Погребс Н.А. Геологическое строение острова Итуруп и его промышленное освоение. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):41-48. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-41-48. EDN: EUFPXO

For citation:

Naravas A.K., Dyakonov V.V., Pogrebs N.A. Geological structure and industrial development of Iturup Island. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):41-48. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-41-48. EDN: EUFPXO

История открытий, изучения и заселения

Курильские острова долгое время не были известны и объединялись в довольно неопределенное понятие Эзо (северные земли). На японской карте, датируемой 1730 г., Курил еще нет вообще. Видимо, к середине XVIII столетия японцы продвинулись только по побережью Матмая. Судя по японским источникам, приводимым в книге А. Позднеева (1909), о существовании островов Кунашир и Итуруп в Японии стало известно после 1750 г. По описанию сотника И. Чёрного, незадолго до его путешествия в середине 60-х годов XVIII столетия японцы стали посещать о-в Кунашир. Остров Итуруп (ОИ), по-видимому, был одновременно посещен И. Чёрным и японцами. На о-ве Уруп первый японец-чиновник Могами Токунаи побывал в 1786 г., а более северные острова были посещены позже, только в XIX столетии. В 1799 г. японцы начали колонизировать Итуруп (Эторофу — яп.). Наконец, между Японией и Россией была установлена граница по проливу, разделяющему острова Уруп и Итуруп. По Симодскому трактату от 26.01.1855 эта граница была признана юридически.

После итогам окончания Второй мировой войны в 1945 г. все Курильские острова были включены в состав СССР. Оспариваемая японцами территория на сегодня составляет 5 тыс. кв. км, а с учетом 200-мильной экономической зоны — уже 200 тыс. кв. км.

Геология Курило-Камчатской зоны

Проблема происхождения и развития островных дуг в последние десятилетия привлекает к себе пристальное внимание ученых. После изучения Курильских островов постепенно появилась концепция о «сквозькоровом» характере вулканизма, о его связи непосредственно с большими глубинами — с верхней мантией Земли.

В районе Курило-Камчатской зоны наблюдаются многие геологические аномалии: мощные колебательные движения земной коры; наивысшая сейсмическая активность из всей территории России; аномально высокие значения силы тяжести и магнитного поля, а также самое разнообразное и сложное строение недр [4].

Детали строения подводной части Курильской гряды островов, дна Охотского моря и прилегающих частей Тихого океана были изучены главным образом экспедициями Института океанологии АН СССР на э/с «Витязь» в 1949—1959 гг. (Безруков, Удинцев, 1954; Удинцев, 1954, 1955, 1957; Канаев и Ларина, 1959; Затонский и др., 1961; Горшков, 1967).

Цепь Курильских островов протягивается от южной оконечности Камчатки до о-ва Хоккайдо, как бы объединяя эти две области и в то же время отделяя внутреннее Охотское море от Тихого океана. В целом гряда островов образует слегка выпуклую к Ю-В дугу, которая входит в систему островных дуг, опоясывающих с востока материк Азии. Наблюдается разделение на внутреннюю Большую и внешнюю Малую Курильские гряды. Гряда Малых Курильских островов опирается на хребет Витязя, также сложенного вулканическими породами мезо-кайнозойского возраста. Все острова Курильской гряды по существу являются только вершинами крупного магматического сооружения, скрытого ниже уровня моря.

Малая Курильская гряда является продолжением п-ова Немуро (о-ва Хоккайдо) и тянется в С-В направлении на 105 км. Сюда входит 8 небольших островков (Танфильева, Анучина, Юрий, Дёмина, Зелёный, Полонского, Лисьи и Шишки) высотой не более 30—40 м и о-в Шикотан, имеющий довольно значительные размеры (9×28 км) и высоту 413 м. Далее к С-В от о-ва Шикотан тянется подводный хребет Витязя.

Большая Курильская гряда протягивается на 1150 км от мыса Лопатки на Камчатке до п-ва Сиретоко на Хоккайдо; сюда входит 16 более или менее крупных островов и ряд скал, из которых скалы Каменные Ловушки обычно также прибавляют к числу островов. Особенности подводного рельефа, строение земной коры и морфология островов позволяют разбить Большую Курильскую гряду на три части: северную, центральную и южную. В свою очередь, Северные Курильские острова широким Четвертым Курильским проливом делятся на две части — северную и южную.

Ряд островов, лежащих к западу от основной цепи (Алаид, Ширинки, Маканруши, скалы Авось, Экарма, Чиринкотан и Броутона), обычно также относят к Большой Курильской гряде, однако детали подводного рельефа и петрохимические отличия их позволяют выделить эту группу островов как самостоятельную — Западную зону Большой Курильской гряды.

Самые крупные российские острова Курильского архипелага — Итуруп, Парамушир и Кунашир.

Вулканизм в пределах Курило-Камчатской области выступает как важнейший рельефообразующий фактор наряду с тектоникой, создающей аккумулятивные вулканические горы [1].

У берегов большинства островов Большой Курильской гряды отчетливо выражена береговая отмель, край которой расположен на глубине в среднем 130—140 м.

Со стороны Охотского моря хребет Витязь чётко ограничен глубоководной Курильской котловиной. Склоны хребта имеют сравнительно крутой уклон (до 10—20°). Местами переход ко дну котловины выражен довольно резким переломом, но в большинстве случаев склоны хребта в нижней части выхолаживаются и постепенно переходят в дно котловины. Магматические породы хребта Витязь в целом представлены базальтами и андезитами.

Плоское дно котловины имеет очертания сильно вытянутой плоскости С-В простирания шириной около 70 км и длиной около 1500 км. Максимальной глубины Курильская котловина достигает в месте к Ю-В от пролива Буссоль, глубиной до 9717 м (рис. 1).

Рис. 1. Элементы строения Курильской островной дуги

Fig. 1. Structural elements of the Kuril Island arc

Превышение вулканов в этой части дуги над дном желоба составляет более 10 км.

Курило-Камчатский жёлоб имеет пологий V-образный поперечный профиль. Средняя глубина дна желоба 7,5—8 км. Северо-западный склон достигает высоты 6—8 км, а юго-восточный — всего 2—3 км. Крутизна склонов хребта Витязь в верхней части не превышает 5—6°. С глубины ниже 2000 м. склоны повсеместно разбиты тектоническими уступами и ступенями. Склоны уступов достигают уклонов в 45° и более, а на поверхности ступеней уклон составляет всего несколько минут. Почти повсюду дно жёлоба представляет узкую ровную поверхность аккумулятивного выравнивания. Самое глубокое место представляет собой локальную конусообразную котловину С-В простирания, с плоским дном, шириной до 1 км и в средней части не превышает 5 км, лишь к поверхности расширяясь до 8—10 км.

Подводная вулканическая деятельность в пределах Охотоморского склона Курильского архипелага представлена 126 подводными вулканическими сооружениями. В пределах Охотского моря (за пределами Курильской котловины) действующих вулканов пока не выявлено. Но магматическая деятельность в Охотском море носит непрерывный характер с позднего мела до сегодняшнего дня. Чётко устанавливаются два этапа вулканизма — с раннемелового базальт-андезитового состава, сменившегося в конце позднего мела — дацит-риолитовым.

В Тихоокеанской акватории, прилегающей к Курильскому архипелагу, вулканических сооружений не меньше, чем в акватории Охотского моря. Как отмечали американские подводники — многочисленные вулканические сооружения мешают безопасному передвижению подводных лодок и уже зафиксированы несколько столкновений. Это подстегнуло к проведению детальных радарных исследований в этом регионе. Все острова, выходящие на поверхность сложены магматическими породами (Апродов, 1982). Кстати, действующие подводные вулканы обнаружены сегодня даже на дне Марианской впадины. Так, действующий вулкан Дайкоку расположился в самом глубоком месте, и он там не одинок (Global Volcanism Program, Daikoku 2024).

Остров Итуруп (ОИ) самый большой на архипелаге, располагается в южной оконечности Курильской островной гряды, вытянут на 200 км, при ширине 7—27 км [5]. Покрыт геологической съемкой 1:200 000 1950-х годов и частично 1:50 000.

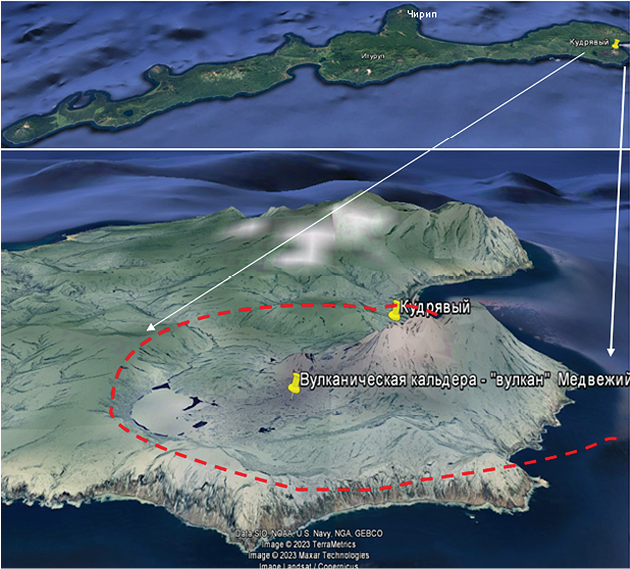

На берегу Курильского залива в центральной его части расположен г. Курильск — единственный городской населённый пункт и административный центр района, где проживает около 10 тысяч жителей. Кроме этого, имеется десяток мелких жилых посёлков. ОИ из космоса имеет отчётливо вытянутый облик в С-В направлении (Рис. 2), с хорошо различимыми вулканическими конусами, вытянутых в С-В направлении. Всего насчитывается 20 конусов, из них 9 являются действующими (Чирип, Кудрявый и др.). Высота их от поверхности океана колеблется от 500 до 1600 м.

Рис. 2. Остров Итуруп. Вулканическая кальдера — «вулкан» Медвежий. Вулканический конус — Кудрявый. Красный пунктир — сомма вулканической кальдеры — «вулкан» Медвежий

Fig. 2. Iturup Island. The volcanic caldera is the «volcano» of the Bear. The volcanic cone is Curly. The red dotted line is the somme of the volcanic caldera — the «volcano» of the Bear

Всего насчитывается 20 конусов, из них 9 являются действующими (Чирип, Кудрявый и др.). Высота их от поверхности океана колеблется от 500 до 1600 м.

В геологическом разрезе развиты преимущественно нижнеплиоценовые и четвертичные вулканиты кислого риолит-дацитового состава, базальтовые породы и в меньшей степени лавы базальт-андезитового состава. Экструзивные купола и часть даек представлены риолитами. В петрохимическом отношении все магматические образования относятся к известково-щелочной магматической серии.

Купол сооружение ОИ в начале четвертичного периода был в основном выведен выше уровня моря и четвертичные излияния эффузивов сформировали практически всю дневную поверхность вулканического острова [3].

Важное вулканическое сооружение на ОИ — «вулкан» Медвежий [7], расположен в крайней С-В части острова (Рис. 2).

Морфология и строение вулкана Медвежий достаточно подробно рассмотрены В.Ф. Остапенко [7], проводившим полевые исследования на вулкане в 1964-1967 годах. В целом вулканическое сооружение имеет сложное строение. В состав его входят: обширная кальдера, окруженная ярко выраженной соммой, в пределах которой располагаются экструзивные купола и вулканические конусы — Кудрявый, гора Медвежья и др.

Вулканический конус Кудрявый характеризуется общим андезитовым составом и двумя мощными голоценовыми потоками базальтов. Его вершинная часть вытянута в широтном направлении. В его вершинной части различают по меньшей мере пять кратеров с разной степенью разрушенности. Лучше всех сохранился кратер с высокотемпературными полями, что дало повод некоторым исследователям выделить его как отдельный вулкан с названием Тукап.

Все проявления фумарольной активности вулканического конуса Кудрявый делятся по температуре на несколько групп. Наиболее высокотемпературные относятся к экструзии пузырчатых андезитов в С-В кратере («Главное» поле) на площади в 7,7 тыс. кв. м. Эти фумаролы характеризуются преимущественно сернисто-хлоридно-водородно-углекислым составом. «Низкотемпературные» фумарольные поля включают отдельные прогретые площадки размером 4—11 тыс. кв. м, где парогазовые струи имеют температуру 145—210 °С. «Среднее» (рениевое) фумарольное поле занимает площадь около 1,2 тыс. кв. м. Его паро-газовые струи имеют температуру 500—620 °С. Возгонам «средних» фумарол в целом присуща наибольшая металлоносность. При этом скорость истечения газов составляет от нескольких метров до 50 м/сек.

Богатая рениевая минерализация обнаруживается там, где максимальные температуры фумарольных струй предположительно указывают на зону разлома, трассирующуюся в С-З направлении. Содержание рения местами превышает 0,1%. Минеральный состав сублиматов весьма разнообразен и пока определён недостаточно. Установлено наличие также самородного рения, обнаруженного микрозондовым анализом М.Б. Рафальсоном в 1975 г. в виде микровключений (10—25 мкм) в вольфрамите.

На острове Итуруп обнаружены масса проявлений и месторождений других полезных ископаемых: самородной серы (на месторождении Медвежье разрабатывалось ещё до второй мировой войны), пространственно совпадающее с редкометалльным рудопроявлением Кудрявое; крупная Ручарская россыпь титаномагнетитовых песков; повсеместно стройматериалов (строительный камень, пески и др.); геотермальных ресурсов (на вулкане Баранского и др.), руд цветных и драгоценных металлов.

В настоящее время сохранились остатки старой обогатительной фабрики, канатной дороги от месторождения Медвежье к причалам (5,5 км) бывшего пос. Мойро (урочище Медвежье) в бухту Медвежья и вьючной тропы — к заброшенному посёлку в истоке ручья бухты Зевок. По словам старожилов ОИ, минеральное сырьё добывалось примитивно с применением трубчатых сосудов — «вёдер», вставляемых в устья действующих фумарол и периодически (в 1,5—2 месяца) заменявшихся новыми по мере наполнения их сублиматами.

Электроэнергия

При освоении ОИ немногочисленное население столкнулось с недостатком электроэнергии, при цене более 60 руб./кВт (дизель-электростанции). С другой стороны, есть мировой опыт использования геотермальной энергии. Геотермальные источники возобновляемые и требуют оборудования по двухконтурной схеме для получения электроэнергии. Например, в Исландии 80% электроэнергии получают посредством геотермии, не считая горячую воду для обогрева жилищ и даже тротуаров. В России также есть практический положительный опыт использования геотермальной энергии на Камчатке (Мутновская ГеоЭС, 1997 г., в 116 км от г. Петропавловск-Камчатский, ОАО «Геотерм») [2], где 30% потребности в электричестве на полуострове покрывается за счёт геотермии, при себестоимости 3,36 руб./кВт [10].

На ОИ ранее уже были попытки использования геотермальной энергии, однако одноконтурная схема оборудования привела к быстрому обрастанию его минеральными образованиями и выходу из строя. В настоящее время опять формируется попытка освоить геотермию по причине потенциально высокой её эффективности. При этом встаёт вопрос, где бурить скважины на горячую природную воду? Так, для установки Мутновской ГеоЭС потребовалось бурение 90 дорогостоящих глубоких разведочных скважин, пока не попали в оптимальные условия. То есть бурили часто на авось. При этом затраты составили 506 млн руб., при глубине скважин от 600 до 2500 м. На сегодня рабочая вода имеет температуру 150 °С, при количестве 1 000 т/час. Общие запасы горячей воды оцениваются в 300 МВт с возможностью увеличения ресурсов.

В 1990-е годы на ОИ в районе «Океанского» гидротермального месторождения пробурена опорная скважина глубиной 1 600 м при участии Института вулканологии ДВО РАН и других научных организаций [8][9]. В результате на глубоких горизонтах обнаружена горячая вода с температурой 180—200 °С. На сегодня ведётся строительство «Океанская» ГеоТЭС мощностью 34,55 МВт.

Нами дистанционно обследован район вблизи г. Курильска на склоне близлежащего вулкана Чирип (высота 1 589 м) на одноименном полуострове [6]. Эта вулканическая постройка разбита радиальными разломами, которые перекрыты четвертичными лавами. Указанные разломы несут горячие воды с температурой в зависимости от глубины и местоположения. Так, в северном направлении на расстоянии 2,5 км от г. Курильска в тектоническом разломе на склоне вулкана, на глубине всего 60 м ожидается температура воды около 150 °С, а на глубине 150 м — около 200 °С. При подтверждении этого прогноза специализированным бурением создается благоприятная ситуация для освоения геотермальных вод в достаточном количестве. В районе вулканического конуса Кудрявый с учётом высоких температур фумарол энергетический потенциал ОИ становится просто колоссальный.

Полезные ископаемые

Геотермальные источники, позволяющие неограниченно извлекать электроэнергию из горячей воды и пара в районах действующих и потухших вулканов.

Питьевая вода обнаружена в достаточном количестве и даже впадает открытыми водопадами в Тихий океан.

Строительные материалы находятся повсеместно в виде неограниченных запасов песка, скальных базальтов и риолитов.

Самородная сера в виде большого числа месторождений широко распространена на острове, эти месторождения в совокупности считаются крупнейшими в России. Так, самое известное месторождение «Новое» расположено на западном склоне хребта Богатырь в 23 км от п. Буревестник. По результатам предварительной разведки планировалось создание предприятия мощностью до З00 000 т серы в год. На месторождении «Океанское» вблизи от г. Курильска изучены 4 участка с наличием серных руд: Кратерный, Верхнее фумарольное поле, Кипящая речка и Старозаводское. Наибольший интерес представляют последние два.

Рений открыт в 1992 г. на вулкане Кудрявый, который выделяется из действующих фумарол [9]. Ежегодный выброс рения, крупнейший в России, достигает около 20 т в год, что составляет половину мировой добычи в год при цене 3,5 тыс. долл. США за 1 кг. Применяется в качестве катализатора, для создания покрытий от агрессивных сред и т.д. Так, потребность только США в год составляет более 30 т. Перспективны также титаномагнетитовые пески, проявления висмута, скандия, германия, серебра, золота и селена.

Выводы

- Остров Итуруп, как самый крупный из островов современной островной дуги Курило-Камчатской зоны образован сложным комплексом вулканогенных пород мел-четвертичного возраста в основном базальт-риолитового состава с гомадромной последовательностью извержения продуктов магматизма.

- В части полезных ископаемых остров Итуруп представляет большой практический интерес, в том числе сера и рений. При этом, что важно, многие природные ресурсы, включая гидротермальные ресурсы, пресную воду, серу и рений, возобновляемые.

- В отношении энергетических возможностей налицо колоссальные запасы гидротермальных ресурсов.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Наравас А.К.— разработал концепцию и подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Дьяконов В.В — разработал концепцию и подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Погребс Н.А. — разработала концепцию и подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Anton K. Naravas — collected material, developed the concept and prepared text of the article, finally approved the published version of the article and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Viktor B. Dyakonov — collected material, developed the concept and prepared text of the article, finally approved the published version of the article and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Natalia A. Pogrebs — collected material, developed the concept and prepared text of the article, finally approved the published version of the article and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Бондоренко В.И. и др. Подводная вулканическая активность в пределах Охотоморского склона Курильской островной дуги. Актуальные проблемы нефти и газа. 2018. № 4(23). С. 51. — DOI 10.29222/ipng.2078-5712.2018-23.art51. — EDN YTHIVN.

2. Бритвин О.В., Поваров О.А., Клочков Е.Ф., Томаров Г.В., Кошкин Н.Л., Лузин В.Е. Мутновский геотермальный энергетический комплекс на Камчатке. Теплоэнергетика. 2001. № 2. С. 4-10. EDN WWXZED.

3. Горшков Г.С. Вулканизм Курильской островной дуги. М.: Наука, 1967.

4. Горячев А.В. Основные закономерности тектонического развития Курило-Камчатской зоны. М.: Наука, 1966. 235 с.

5. Корсунская Г.В. Курильская островная дуга. М.: Географгиз, 1958.

6. Наравас А.К. Дистанционный поиск месторождений. М.: Изд-во «Ким Л.А.», 2019. 120 с.

7. Остапенко В.Ф. Морфология и строение кальдерного вулкана Медвежий (остров Итуруп, Курильские острова). Известия Сахалинского отдела Географического общества СССР. Ю.-Сахалинск: ДВ книжное изд-во, 1970. Вып. 1. С. 99—108.

8. Рычагов С.Н., Главатских С.Ф., Гончаренко О.П. и др. Температурная и минералого-геохимическая характеристика геотермального месторождения Океанское (о-в Итуруп). Геология рудных месторождений. 1993, том 33, № 5, с.405—417.

9. Соматоин Н.Д., Магазина Л.О., Знаменский В.С. Структурно-морфологические характеристики природного дисульфида рения из фумарол вулкана Кудрявый. Докл. РАН. 1995. Т. 345. №4. с. 518-522

10. Мутновская ГеоГЭС на Камчатке: особенности использования энергии гейзеров [Электронный ресурс]. 2011. URL: https://kamchatkaland.ru/note/mutnovskaja-geotermalnaja-stancija (дата обраще ния 18.03.2025)

Об авторах

А. К. НаравасРоссия

Наравас Антон Казимирович — кандидат геолого-минералогических наук, доцент

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

В. В. Дьяконов

Россия

Дьяконов Виктор Васильевич — доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой Общей геологии и геологического картирования

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

Н. А. Погребс

Россия

Погребс Наталья Анатольевна — кандидат геолого-минералогических наук, доцент

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

Конфликт интересов:

Natalia A. Pogrebs — Cand. Sci. (Geol.-Min.), Associate Professor

23, Miklukho-Maklaya St., Moscow 117997

Рецензия

Для цитирования:

Наравас А.К., Дьяконов В.В., Погребс Н.А. Геологическое строение острова Итуруп и его промышленное освоение. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):41-48. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-41-48. EDN: EUFPXO

For citation:

Naravas A.K., Dyakonov V.V., Pogrebs N.A. Geological structure and industrial development of Iturup Island. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):41-48. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-41-48. EDN: EUFPXO