Перейти к:

Геоморфометрический анализ цифровой модели рельефа Зимбабве и вопросы экзогенной металлогении

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-89-100

Аннотация

Введение. Основу минерально-сырьевой базы Республики Зимбабве составляют многочисленные эндогенные месторождения хрома, никеля, меди, платины, золота, алмазов и других полезных ископаемых. Экзогенные месторождения имеют меньшее значение. Большинство экзогенных месторождений никеля в коре выветривания и золоторудных россыпей уже отработано. Однако перспективы выявления новых объектов далеко не исчерпаны. Актуален вопрос прогнозирования и поисков скрытых экзогенных месторождений.

Цель. Проведение геоморфометрического анализа цифровой модели рельефа Зимбабве с целью прогнозирования и поисков скрытых экзогенных месторождений полезных ископаемых.

Материалы и методы исследования. Для построения цифровой модели рельефа (ЦМР) территории Республики Зимбабве были использованы 120 сцен глобальной ЦМР SRTM Void Filled (версия SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) с заполненными областями отсутствующих данных) с пространственным разрешением 3 угловые секунды (~90 метров в пикселе). Данные были получены посредством сервиса EarthExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov) от USGS (Служба геологической съемки США). Все операции осуществлялись в свободно распространяемом программном обеспечении SAGA GIS (http://www.saga-gis.org).

Результаты. В основе оценки перспектив выявления экзогенных месторождений, формировавшихся в неоген-четвертичное время, может лежать расчет геоморфометрических параметров рельефа. Авторами проведен такой анализ цифровой модели рельефа Зимбабве. Установлено, что в рельефе отчетливо выражены региональные элементы геологического строения: выходы архейского фундамента, Великая дайка, протерозойские образования складчатого обрамления фундамента, породы мезозойского и кайнозойского чехла. В крупных сегментах рельефа отражены металлогенические таксоны, включая Зимбабвийский архейский эндогенный рудный пояс. Главный водораздел делит территорию на две геоморфологически разные части: северо-западную и юго-восточную.

Заключение. Показано, что в крупных сегментах рельефа отражены и металлогенические таксоны, включая Зимбабвийский архейский рудный пояс. Предположено, что северо-западнее главного водораздела должны быть широко распространены погребенные россыпи золота и платины, а также переотложенные месторождения кобальта, никеля и скандия в латеритной коре выветривания.

Для цитирования:

Игнатов П.А., Полякова Е.В., Минеев А.Л., Малютин С.А. Геоморфометрический анализ цифровой модели рельефа Зимбабве и вопросы экзогенной металлогении. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(4):89-100. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-89-100

For citation:

Ignatov P.A., Polyakova E.V., Mineev A.L., Malyutin S.A. Geomorphometric analysis of Zimbabwe’ digital elevation model and issues of exogenic metallogeny. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(4):89-100. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-89-100

В Республике Зимбабве выявлены и отрабатываются многочисленные эндогенные месторождения золота, платиноидов, хромитов, меди, никеля, бериллия, лития, вольфрама, олова и других металлов, которые составляют основу ее минерально-сырьевой базы. Кроме них имеется множество экзогенных месторождений, представленных, главным образом, россыпями золота и платины, а также латеритной корой выветривания с промышленными концентрациями никеля и кобальта. Большинство месторождений выходит на поверхность и к настоящему времени частично или полностью отработаны.

Следует отметить, что экзогенная металлогения Зимбабве практически не изучена, какие-либо публикации на эту тему отсутствуют. Вместе с тем перспективы выявления новых экзогенных месторождений далеко не исчерпаны. Актуальность выделения новых площадей для поиска экзогенных месторождений, особенно тех, которые не выходят на поверхность, очевидна.

Основой выделения и оценки таких перспективных площадей может являться цифровое моделирование рельефа (ЦМР) и его детальный геоморфометрический анализ. Цифровое моделирование и геоморфометрический анализ рельефа широко применяются в различных сферах человеческой деятельности, в том числе и науках о Земле. Несомненными достоинствами цифрового моделирования являются доступность исходного материала, объективность количественных методов расчета и единовременный охват больших территорий [5].

Интерес представляет отражение в цифровой модели рельефа главных элементов геологического строения территории и соответствующих им металлогенических таксонов. Кроме того, геоморфометрический анализ рельефа может помочь в выделении перспективных площадей для обнаружения погребенных на неоген-четвертичном этапе месторождений, в том числе россыпей и переотложенной рудоносной коры выветривания.

Статья подготовлена в рамках исследований, выполняемых по гранту Минобрнауки РФ «Создание цифровой прогнозно-минерагенической основы Республики Зимбабве с использованием данных дистанционного зондирования и последующего выявления тектонических и флюидоразрывных признаков структур, контролирующих распределение месторождений минерального сырья». Разработка ЦМР территории Зимбабве проведена в рамках государственного задания Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук (проект № 122011300380-5).

Материалы и методы

Для построения цифровой модели рельефа территории республики Зимбабве были использованы 120 сцен глобальной ЦМР SRTM Void Filled (версия SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) с заполненными областями отсутствующих данных) с пространственным разрешением 3 угловые секунды (~90 метров в пикселе). Данные были получены посредством сервиса EarthExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov) от USGS (Служба геологической съемки США). Все операции осуществлялись в свободно распространяемом программном обеспечении SAGA GIS (http://www.saga-gis.org).

Цифровые модели рельефа, получаемые с помощью радарного дистанционного зондирования, в своем исходном виде зачастую содержат зернистый (высокочастотный) шум, или спекл-шум, который снижает качество изображения [9]. Поэтому после объединения сцен в мозаику с помощью модуля Grid/Grid System/Mosaicking производилось устранение спекл-шума с применением модуля Grid/Filter/Mesh Denoise [10][11]. Таким образом, была построена и подготовлена к дальнейшему геоморфометрическому анализу однородная ЦМР территории Зимбабве.

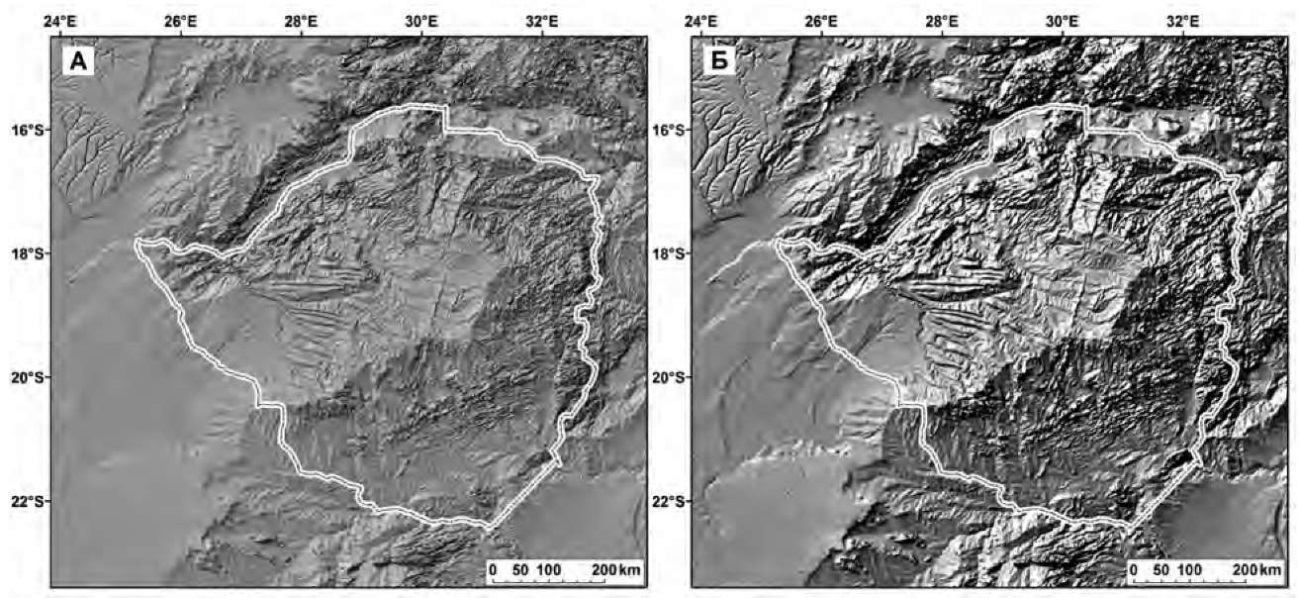

ЦМР с исходным разрешением порядка 90 м относится к категории данных дистанционного зондирования среднего пространственного разрешения. Такое разрешение позволяет выделять локальные морфоструктуры на относительно небольших участках местности. Однако, учитывая площадь территории Зимбабве (около 400 тыс. км²), затрудняется анализ более крупных структур протяженностью в несколько десятков и сотен километров. Одним из распространенных приемов решения данной проблемы является апскейлинг (upscaling) — масштабирование растровых данных до более грубого пространственного разрешения. При этом данные из нескольких ячеек растра с высоким пространственным разрешением объединяются в ячейки растра с более низким разрешением [6]. Основным требованием к выбору оптимального разрешения модели является соблюдение геометрической точности с сохранением подобия качественного и количественного состава геообъектов на единицу площади [4]. В данном исследовании ЦМР приведена к пространственному разрешению 1000 м с помощью модуля Grid/Grid System/Resampling. Визуально отличительные особенности моделей с исходным разрешением и полученным с применением процедуры апскейлинга продемонстрированы на рисунке 1. Такая генерализация позволила снять локальные аномалии и при последующем анализе выделить региональные структуры.

Рис. 1. Теневая отмывка рельефа: А — на ЦМР с исходным разрешением (90 м), Б — на ЦМР с разрешением 1000 м

Fig. 1. Shaded relief: A — on the DEM with the initial resolution (90 m), Б — on the DEM with a resolution of 1000 m

Результаты

Зимбабве расположена на юге Африки между реками Замбези и Лимпопо. Административно граничит на северо-западе с Замбией, на востоке — с Мозамбиком, на юге с Южно-Африканской Рес-публикой (ЮАР), на юго-западе — с Ботсваной. Столица Зимбабве — город Хараре.

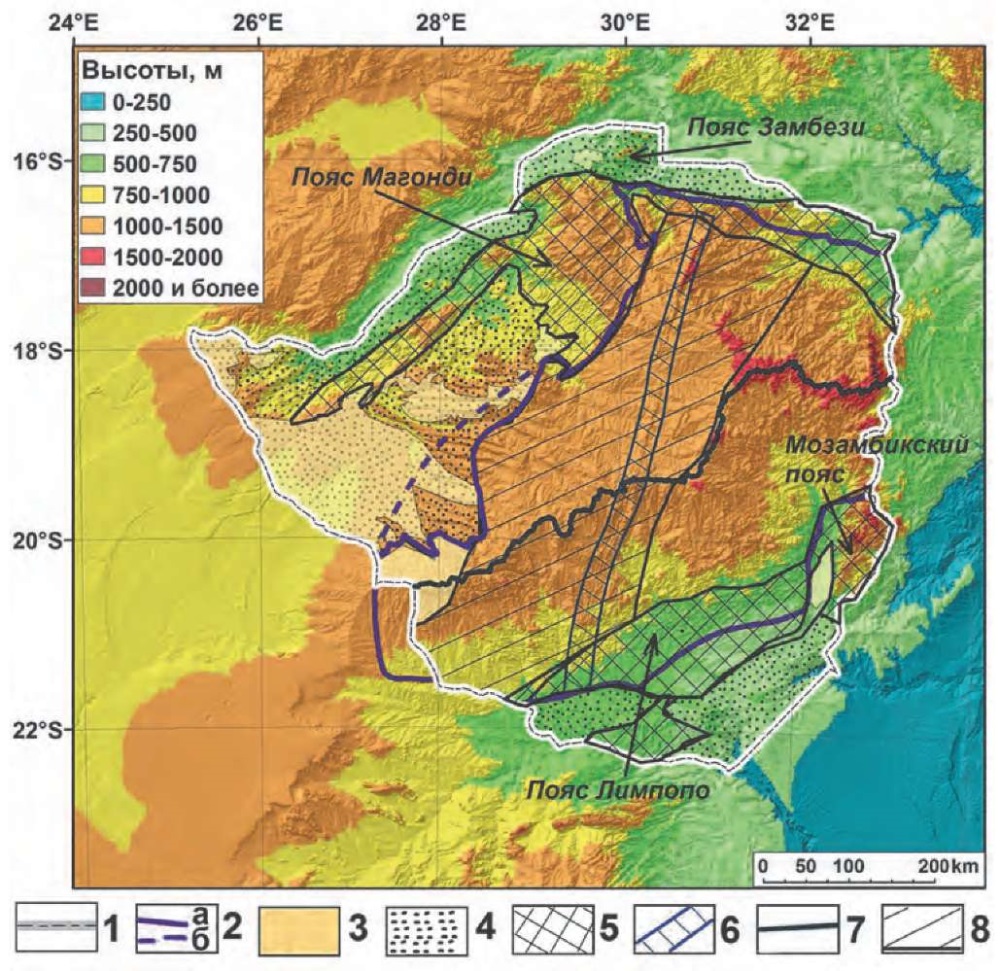

Более половины территории Зимбабве располагается на высотах от 1000 до 1500 м (рис. 2). С северо-востока на юго-запад республику рассекают докембрийские цокольные слабоволнистые плато Машона и Матабеле, совместно формирующие золоторудный пояс, который ступенчато понижается к песчаным равнинам реки Замбези на севере и междуречьям Лимпопо и Саве на юге. Самая высокая точка Зимбабве — гора Иньянгани (2592 м) находится на востоке республики в горах Иньянга. Широкая холмистая возвышенность, ориентированная с юго-запада на северо-восток, образует крупный водораздел между водосборными бассейнами реки Замбези на севере и реками Лимпопо и Саве на юге. На западе формируется водосборный бассейн реки Ната, которая течет в направлении пустыни Калахари в Ботсване.

Рис. 2. Зимбабве на цифровой модели рельефа: 1—4 — водосборные бассейны рек: 1 — Лимпопо, 2 — Замбези, 3 — Саве, 4 — Ната; 5 — основные города, 6 — Хараре (столица)

Fig. 2. Zimbabwe on a digital terrain model: 1—4 — catchment basins of rivers: 1 — Limpopo, 2 — Zambezi, 3 — Sava, 4 — Nata; 5 — main cities, 6 — Harare (capital)

Главным элементом геологического строения территории Зимбабве, расположенной в южной части докембрийской Африканской платформы, является архейский кратон Зимбабве, занимающий большую восточную часть страны площадью 0,25 млн км². Он представляет собой крупный блок архейской континентальной коры, окруженный со всех сторон протерозойскими мобильными поясами. На юге это пояс Лимпопо, на востоке — Мозамбикский, на севере — пояс Замбези, а на западе — пояс Магонди.

Внутри кратона выделяют ядро, сложенное мезоархейскими гранито-гнейсами и зеленокаменными образованиями (блок Родесдейл-Токве) и остальную часть, представленную неоархейскими зеленокаменными поясами с интрузивными массивами гранитоидов. Все региональные структуры хорошо выражены в ЦМР (рис. 3).

Рис. 3. Интервалы высот (м) и геологическая схема территории Зимбабве: 1 — административная граница республики; 2 — граница архейского кратона Зимбабве: а — основная, б — перекрытая; 3 — четвертичные отложения; 4 — мезозойские отложения группы Кару; 5 — протерозойские мобильные пояса; 6 — Великая дайка; 7 — главный водораздел; 8 — территория зимбабвийского рудного пояса, сложенная гранито-гнейсами мезоархея и неоархейскими гранит-зеленокаменными образованиями

Fig. 3. Elevation ranges (m) and geological map of Zimbabwe territory: 1 — the administrative border of the republic; 2 — the border of the Archean craton of Zimbabwe: a — main, б — overlain; 3 — Quaternary deposits; 4 — Mesozoic deposits of the Karoo group; 5 — Proterozoic mobile belts; 6 — Great Dyke; 7 — main watershed; 8 — the territory of the Zimbabwean ore belt, composed of granite-gneiss Mesoarchean and Neoarchean granite-greenstone formations

В пределах протерозойских мобильных поясов в западной, северной и южной частях территории Зимбабве выделяются внутренние впадины, выполненные мезозойскими осадочными и вулканогенными отложениями супергруппы Кару, прорванными позднеюрскими гранитоидами. Эти впадины являются частями обширного бассейна рифтогенного происхождения, образовавшегося во время формирования и распада Пангеи. В западной части Зимбабве комплекс Кару перекрыт кайнозойскими континентальными отложениями группы Калахари. В центральной части кратон с севера на юг рассекает расслоенный магматический массив неоархейского возраста Великая дайка протяженностью более 500 км и максимальной шириной до 12 км.

В пределах республики Зимбабве выделен рудный пояс (Cu, Ni, Pt, Au, Sb, Fe, Cr, W, Sn, Li, Be), протягивающийся с северо-востока на юго-запад через весь кратон (рис. 3). Этот пояс соответствует распространению наиболее продуктивных неоархейских зеленокаменных поясов. Внутри центральной части пояса выделено 5 металлогенических областей овальной формы: Маунт Дарвин, Хараре-Шамва, Мидлендс, Булавайо и Гванда. Кроме того, выделяются семь металлогенических зон линейной ориентации, соответствующих отдельным зеленокаменным поясам [2].

Главный водораздел Зимбабве, протягивающийся в северо-восточном направлении через всю территорию страны, делит рудный пояс на две части: бóльшую северо-западную и меньшую юго-восточную. В первой располагаются основные металлогенические области с многочисленными месторождениями, а во второй — лишь металлогеническая область Гванда и ряд металлогенических зон.

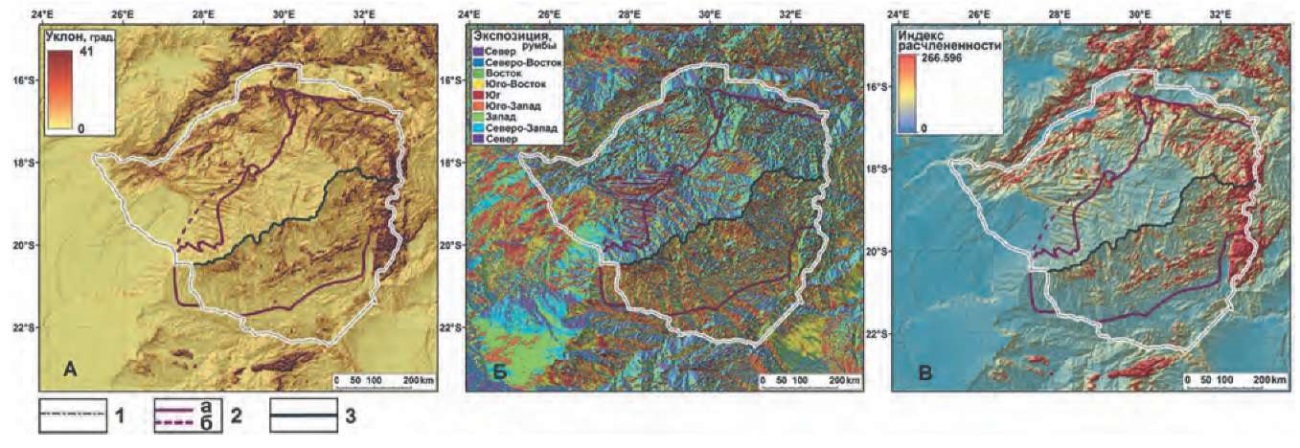

Рельеф большей части территории страны обусловлен влиянием двух основных циклов эрозии: африканского и постафриканского, произошедших после распада Гондваны. Цикл африканской эрозии начался с разрушения Гондваны, а последующий (постафриканский) был инициирован позднепалеогеновым поднятием вдоль линии современного центрального водораздела. Центральный водораздел Зимбабве представляет собой асимметричную эпейрогенную флексуру позднего палеогена [7]. Дренажная система к северу от водораздела (водосборный бассейн реки Замбези) и связанный с ней морфологический облик этой территории существенно отличаются от таковых к югу (водосборные бассейны Лимпопо и Саве). Это отражается и в основных геоморфометрических параметрах рельефа (рис. 4).

Рис. 4. Геоморфометрические параметры рельефа: А — уклон поверхности, Б — экспозиция склонов, В — индекс расчлененности рельефа; 1 — административная граница республики; 2 — граница архейского кратона Зимбабве: а — основная, б — перекрытая; 3 — главный водораздел

Fig. 4. Geomorphometric relief parameters: A — surface slope, Б — aspect, В — terrain ruggedness index; 1 — administrative border of the republic; 2 — boundary of the Archean craton of Zimbabwe: a — main, б — overlapped; 3 — main watershed

Территория, расположенная к северо-западу от главного водораздела, характеризуется развитой дренажной сетью с извилистыми реками, текущими в широких неглубоких и длинных выработанных долинах. Это плоская слабохолмистая равнина с общим уклоном, не превышающим 10°. Превалируют северные экспозиции склонов и направлений потоков. Высоты варьируют в интервале от 1000 до 1500 м.

С продвижением на север-северо-восток высоты главного водораздела увеличиваются от 1700 м (хребет Умвукве, центральный Машоналенд на севере) до 2500 м (горы Иньянга на востоке). По краю плато формируется откос Замбези с уклоном порядка 30 градусов. Долина реки Замбези представляет собой равнину с низким рельефом и высотами, не превышающими 500 м.

Территория, расположенная к юго-востоку от главного водораздела, характеризуется более молодой дренажной системой. Реки в большинстве своем имеют крутые уклоны (до 30—40°), более глубоко врезанные и прямолинейные долины. Преобладающие направления потоков и ориентации склонов — южные и юго-западные.

Современный ландшафт юго-восточной территории — это плосковершинная равнина с многочисленными одновершинными останцами. Подобные останцовые элементы называются инзельбергами и интерпретируются как денудационные остатки некогда более обширных возвышенностей, образовавшиеся в результате глубокого выветривания и устойчивых тектонических условий с последующим тектоническим поднятием [8]. В геологическом отношении территория развития подобных морфоэлементов охватывает часть сочленения гранит-зеленокаменного рельефа кратона Зимбабве и метаморфических пород северной окраины Подвижного пояса Лимпопо. Для этой зоны характерна значительная расчлененность рельефа, она вытянута параллельно главному водоразделу, высоты порядка 750—1000 м. Плато Матабеле постепенно понижается к югу и юго-востоку до 500—250 м. Здесь нет крутых уступов и уклонов. И только к востоку от района Масвинго и р. Саби (приток р. Саве) формируется горный отрог с высотами до 2000 м и выше. Это зона сочленения кратона и протерозойского Мозамбикского пояса. Ориентация склонов отрога становится западной и северо-западной, а углы наклона поверхностей достигают 35—40°.

Великая дайка под острым углом (порядка 30°) рассекает главный водораздел. Одновременно по обе стороны главного тела дайки развивались трещины-сателлиты, по которым внедрялись маломощные дайки сходного возраста и состава [1]. С внедрением данного протяженного ультрамафитового массива завершается архейская история развития кратона Зимбабве и начинается протерозойская.

Великая дайка отчетливо отражается в современном рельефе. Главный водораздельный хребет делит ее на две части — северную и южную. В северной части плато Машона дайка выражена наиболее ярко. Здесь она формирует хребет Умвукве с высотами до 2000 м, имеет крутые уклоны, склоны ориентированы на юго-запад и северо-восток соответственно. Далее, с продвижением в центральную часть и на юг дайка несколько теряет свою высоту, сохраняя ее на всем остальном протяжении в интервалах от 1000 до 1500 м. В центральной части дайка перпендикулярно сечет длинные пологие долины рек водосборного бассейна Замбези, выдаваясь в виде стены в равнинном рельефе территории. К югу от главного водораздела дайка становится более раздробленной, расчлененной и постепенно теряется в останцовом рельефе в зоне сочленения кратона Зимбабве и подвижного пояса Лимпопо. Северо-западную и юго-восточную экспозицию склонов своих стен Великая дайка сохраняет на всем протяжении.

Таким образом, современный рельеф территории Зимбабве представляет собой плоскогорную равнину с денудационными низко- и средневысотными горами и ступенчатостью, обусловленной цикличным развитием денудационных поверхностей [3][10]. Главные возвышенности, понижения поверхности и крупные линейные формы соответствуют региональным геологическим элементам: архейскому кратону Зимбабве с гранит-зеленокаменными поясами; неоархейской Великой дайке; обрамляющим кратон складчатым поясам; синеклизам, выполненным вулканогенно-осадочными породами Карру, меловыми угленосными отложениями и кайнозойскими песками Калахари. Этим региональным элементам соответствуют крупные металлогенические таксоны: металлогенические и рудные пояса, металлогенические области и зоны с эндогенными месторождениями.

В этой связи интерес представляет оценка экзогенной металлогении неоген-четвертичного этапа развития региона. Длительное устойчивое поднятие центральной части кратона Зимбабве, в том числе и в кайнозое, предопределяет значительный эрозионный срез архейских образований, включающих многочисленные эндогенные месторождения важных россыпеобразующих компонентов — золота и платиноидов. Соответственно, во время формирования главного водораздела в континентальные бассейны промежуточной аккумуляции поступало много разрушенного материала первичных рудных тел и формировались многочисленные россыпи благородных металлов.

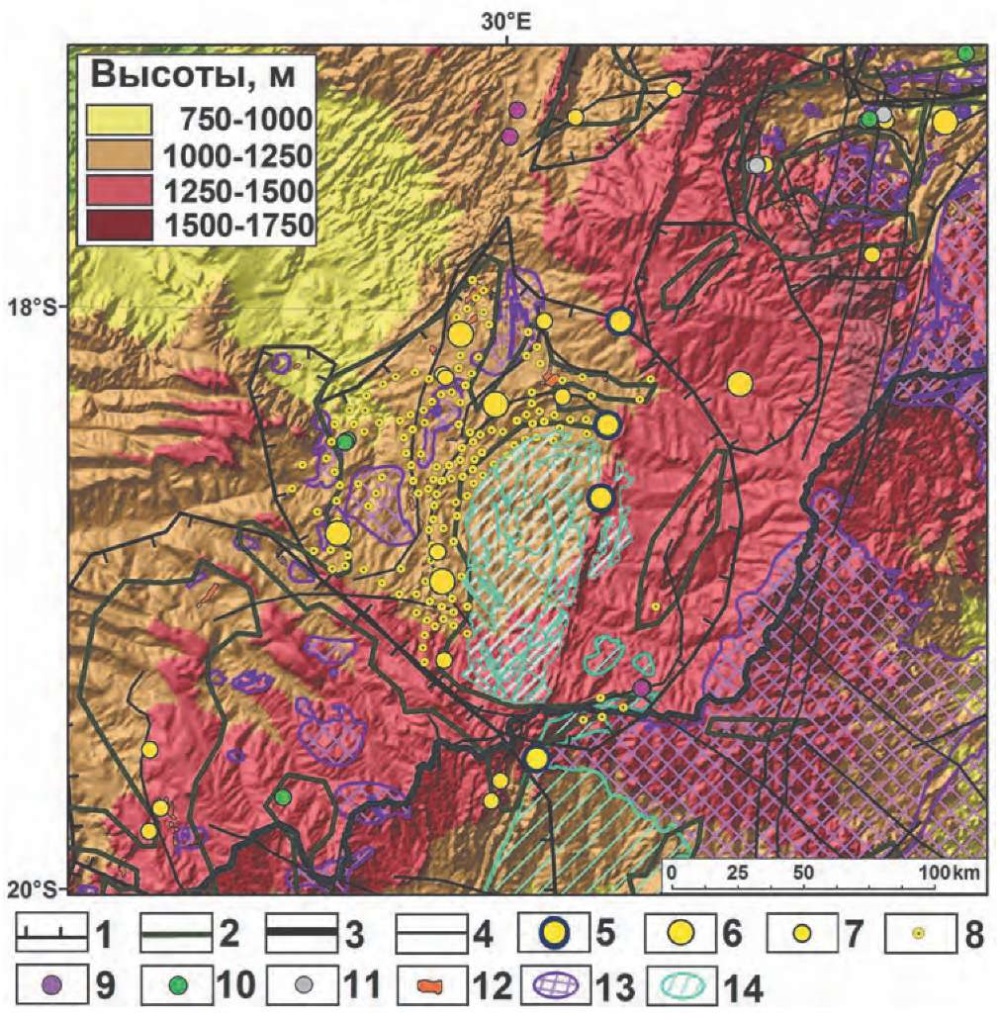

Исходя из отмеченных существенно отличающихся форм аллювиальных равнин севернее и южнее главного водораздела следует рассматривать и разные типы россыпей. На севере должно быть много погребенных россыпей ближнего и дальнего сноса. На юге должны преобладать современные россыпи. Необходимо иметь в виду, что коренные источники россыпей золота, включающие крупные месторождения Кэм энд Мотор, Глоб энд Феникс, ряд средних по запасам и сотни мелких месторождений в своем большинстве сосредоточены в двух металлогенических областях Мидлендс и Булавайо. Они входят в северо-западные равнины; соответственно, потенциал погребенных россыпей золота в них гораздо больший по сравнению с юго-восточными равнинами (рис. 5).

Рис. 5. Интервалы высот и металлогенические золоторудные области рудного пояса Зимбабве: 1 — граница золоторудного района; 2 — границы зеленокаменных поясов; 3 — главный водораздел; 4 — основные разломы; 5—10 — месторождения: 5 — платины, 6 — золота крупные, 7 — золота средние, 8 — золотоносные проявления (жилы), 9 — меди, 10 — никеля, 11 — вольфрама; 12 — тела порфировидных гранитов; 13 — неоархейские граниты; 14 — мезоархейские граниты блока Родесдейл-Токве

Fig. 5. Height ranges and metallogenic gold ore regions of the Zimbabwe ore belt: 1 — the border of the gold mining region; 2 — the borders of the greenstone belts; 3 — the main watershed; 4 — the main faults; 5—10 — deposits: 5 — platinum, 6 — large gold, 7 — medium gold, 8 — gold-bearing occurrences (veins), 9 — copper, 10 — nickel, 11 — tungsten; 12 — bodies of porphyritic granites; 13 — Neoarchean granites; 14 — Mesoarchean granites of the Rodesdale-Tokwe block

Примером вероятного наличия погребенных россыпей может служить район долины реки Мупфуре, примыкающий с востока к Великой дайке и расположенный в 10 км на северо-запад от г. Мубйяра. Восточнее по этой субширотной долине в 40 км расположено рудное поле, включающее три месторождения золота: Беатрис, Лдойс и Рома с запасами от 1 до 10 т. Очевидно, что вертикально залегающая мощная дайка служила громадной плотиной, вблизи которой должны были накапливаться золотые россыпи, перекрытые впоследствии четвертичными отложениями.

Необходимо отметить, что источниками россыпей золота и платиноидов могли служить и магматические месторождения Великой дайки (Хартли, Зинка и Нгези), которые также расположены на северо-западных склонах главного водораздела. Здесь можно ожидать большие ресурсы комплексных золото-платиновых россыпей. В область юго-восточных долин золото могло поступать из нескольких средних и мелких месторождений, расположенных на юге области Мидлендс и юго-востоке области Булавайо (рис. 5).

Очевидно, что за более чем двухсотлетний период освоения месторождений золота Зимбабве современные россыпи практически отработаны. Однако ресурсы погребенных на десятки метров россыпей могут быть значительными и представлять промышленный интерес.

Помимо погребенных россыпей, районы долинных равнин на северо-западе являются предпочтительными для формирования крупных месторождений кобальта, никеля и скандия в переотложенной коре выветривания по ультраосновным породам древних зеленокаменных поясов. Известно, что роль таких месторождений в мировой добыче этих металлов весьма значительна [12][13].

Также надо отметить, что именно для геоморфологических условий северо-западных равнин характерно развитие на сульфидных золоторудных месторождениях мощных в десятки метров площадных и чаще линейных зон окисления с подзонами вторичного сульфидного обогащения, характеризующимися высокими концентрациями золота. Этот факт следует учитывать при интерпретации геолого-геофизических материалов и оценке перспектив территории на выявление погребенных россыпей.

Заключение

С использованием современных методов обработки данных дистанционного зондирования Земли построена цифровая модель рельефа Зимбабве, являющаяся исходным материалом для геоморфометрического анализа, основанного на объективных количественных методах расчета.

Установлено, что в рельефе хорошо выражены региональные элементы геологического строения: породы архейского кратона Зимбабве, Великая дайка, протерозойские образования складчатого обрамления фундамента, породы мезозойского и кайнозойского чехла.

Показано, что в крупных сегментах рельефа отражены и металлогенические таксоны, включая Зимбабвийский архейский рудный пояс.

В центральной части Зимбабве обосновано наличие двух типов аллювиально-денудационных равнин, разделенных главным водоразделом северо-восточного простирания. На северо-западе это пологое плато с широкими протяженными долинами и небольшим в 10° уклоном. На юго-востоке плато с контрастным рельефом, узкими долинами, эрозионными останцами типа столовых гор и значительным уклонами в 30°.

Предположено, что северо-западнее главного водораздела должны быть широко распространены погребенные золото-платиновые россыпи и месторождения кобальта, никеля и скандия в переотложенной латеритной коре выветривания.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Игнатов П.А. — разработал концепцию, методологию, проведение исследования, провел редактирование рукописи, утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Полякова Е.В. — провела исследования, верифицировала данные, утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Минеев А.Л. — провел исследования, верифицировал данные, утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Малютин С.А. — провел исследования, верифицировал данные, утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Petr A. Ignatov — development of the concept, methodology, research, editing of the manuscript, approved the published version of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Elena V. Polyakova — methodology, research, approved the published version of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Alexander L. Mineev — methodology, research, approved the published version of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Sergey A. Malyutin — methodology, research, approved the published version of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Белов С.В. Великая дайка Зимбабве. Природа. 2011. №. 7. С. 47—51.

2. Игнатов П.А., Малютин С.А., Ланчак М.М. Основные черты исторической и региональной металлогении кратона Зимбабве. Горный журнал. 2024. № 5. C. 28—37.

3. Лебедева Е.В. Поверхности выравнивания Южной Африки: эволюция и сохранность. Геоморфология. 2011. № 1. С. 48—58.

4. Никишин Д.А. Процессы генерализации в аналоговой и цифровой картографии. Системы и средства информатики. 2018. Т. 28. № 3. С. 204—216.

5. Полякова Е.В. Геоморфометрический подход в геоэкологических исследованиях северных территорий страны. Успехи современного естествознания. 2018. № 3. С. 117—122.

6. Gann D. Quantitative spatial upscaling of categorical information: The multi‐dimensional grid‐point scaling algorithm. Methods in Ecology and Evolution. 2019. Т. 10. No. 12. P. 2090—2104.

7. Moore A.E., Cotterill F. P. D., Broderick T., Plowes D. Landscape evolution in Zimbabwe from the Permian to present, with implications for kimberlite prospecting. South African Journal of Geology. 2009. Т. 112. No. 1. P. 65—88.

8. Römer W. The distribution of inselbergs and their relationship to geomorphological, structural and lithological controls in Southern Zimbabwe. Geomorphology. 2005. Т. 72. No. 1—4. P. 156—176.

9. Stevenson J.A., Sun X., Mitchell N.C. Despeckling SRTM and other topographic data with a denoising algorithm. Geomorphology. 2010. Т. 114. No. 3. P. 238—252.

10. Schoenberg R., Nagler Th.F., Gnos E., Kramers J.D., Kamber B.S. The Source of the Great Dyke, Zimbabwe, and Its Tectonic Significance: Evidence from Re-Os Isotopes. The Journal of Geology. 2003. Vol. 111, P. 565—578.

11. Sun X., Rosin P. L., Martin R., Langbein F. Fast and effective feature-preserving mesh denoising. IEEE transactions on visualization and computer graphics. 2007. Vol. 13. No. 5. P. 925—938. https://doi.org/10.1109/TVCG.2007.1065

12. Teitler Y., Cathelineau M., Ulrich M., Ambrosi J.P., Munoz M., Sevin B. Petrology and geochemistry of scandium in New Caledonian Ni-Co laterites. Journal of Geochemical Exploration. 2019. Т. 196. P. 131—155. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2018.10.009

13. Wang Z., Li M.Y. H., Liu Z.R., Zhou M. Scandium: Ore deposits, the pivotal role of magmatic enrichment and future exploration. Ore Geology Reviews. 2021. Vol. 128. 103906pp. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103906

Об авторах

П. А. ИгнатовРоссия

Игнатов Петр Алексеевич — доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой геологии месторождений полезных ископаемых

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

Е. В. Полякова

Россия

Полякова Елена Викторовна — доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник

20, Никольский проспект, г. Архангельск 163020

А. Л. Минеев

Россия

Минеев Александр Леонидович — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник

20, Никольский проспект, г. Архангельск 163020

С. А. Малютин

Россия

Малютин Сергей Александрович — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии месторождений полезных ископаемых

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

Рецензия

Для цитирования:

Игнатов П.А., Полякова Е.В., Минеев А.Л., Малютин С.А. Геоморфометрический анализ цифровой модели рельефа Зимбабве и вопросы экзогенной металлогении. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(4):89-100. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-89-100

For citation:

Ignatov P.A., Polyakova E.V., Mineev A.L., Malyutin S.A. Geomorphometric analysis of Zimbabwe’ digital elevation model and issues of exogenic metallogeny. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(4):89-100. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-89-100