Перейти к:

Особенности обстановок осадконакопления и направление переноса обломочного материала в период формирования осадочных палеобассейнов севера Иркутской области и особенности формирования речной сети

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-81-89

Аннотация

Введение. Любое изменение состава обломочного материала отражает смену палеогеографической обстановки, перемену направлений источников сноса, что указывает на изменение условий развития региона. Актуальность исследования заключена в разной направленности изучения наук о Земле: палеогеографии, неотектоники, стратиграфии, гидрологии, рельефо-образовании и др.

Цель. Определение генезиса речных долин и террасового комплекса северных районов Иркутской области.

Материалы и методы. Проведено исследование обломочного материала, входящего в состав верхнепалеозой-мезозойских осадочных отложений в северных районах Иркутской области. Работа направлена на реконструкцию контуров палеобассейнов осадконакопления каменноугольного, пермского и юрского возраста и условий формирования осадочных толщ. Проведена современная интерпретация результатов маршрутных и буровых работ, выполненных в 60—70-х гг. прошлого века.

Результаты. Определен характер развития речной сети и современный перенос обломочного материала. Установлено направление и источники сноса, а также условия переотложения обломочного материала на различных этапах геологического развития территории.

Заключение. Современная речная сеть северных районов Иркутской области наследует долины, сформированные под действием потоков катастрофического сброса ледниковых вод.

Ключевые слова

Для цитирования:

Орлова Н.А., Орлов М.В. Особенности обстановок осадконакопления и направление переноса обломочного материала в период формирования осадочных палеобассейнов севера Иркутской области и особенности формирования речной сети. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(5):81-89. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-81-89

For citation:

Orlova N.A., Orlov M.V. Sedimentation conditions and clast transport during the formation of sedimentary paleobasins in the north of Irkutsk Oblast and river network formation. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(5):81-89. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-81-89

Введение

При изучении вещественного и гранулометрического состава осадочных комплексов позднего палеозоя и мезозоя обращает на себя внимание большое количество грубообломочного материала, состав которого не характерен для данного региона. Это свидетельствует о дальнем переносе обломочного материала в формирующиеся осадочные бассейны. Любое изменение состава обломочного материала отражает смену палеогеографической обстановки, перемену направлений источников сноса, что указывает на изменение условий развития региона. Актуальность исследования заключена в разной направленности изучения наук о Земле: палеогеографии, неотектоники, стратиграфии, гидрологии, рельефообразовании и др.

Представленная работа выполнена в 2023 г. в рамках оценки территории на потенциальное наличие ряда полезных ископаемых. В работе использовались материалы геологических съемок различного масштаба, проведенные в разные годы. Современные представления о закономерностях формирования ледниковых отложений и форм рельефа позволили пересмотреть некоторые взгляды на историю развития речных долин данного региона. Развитые на площади породные комплексы характеризуются сильной изменчивостью как по разрезу, так и по латерали, что проявляется в изменениях литологического состава и мощности слоев. Неоднородность литологического состава связана с вариативностью условий осадконакопления.

Несмотря на собранный массив данных [2][4][8], источник сноса не рассматривался до настоящего времени, хотя подобная работа может дать представление о развитии территории и наметить дальнейшие перспективы в направлении ее изучения. Сведения об источниках обломочного материала играют важную роль для проведения палеогеографических реконструкций, дают анализ для определения последовательности осадочного седиментоза, помогают в построении тектонических и геодинамических моделей.

Также представляется интересным формирование основных водных артерий в четвертичное время, изменение систем стока и конфигураций водосборных бассейнов в ледниковую эпоху. Для условий накопления осадков как признаков изменения различных обстановок во времени обращено внимание на изменение литологического, гранулометрического состава и цвета в бортах речных долин.

Характеристика района исследований

Рассматриваемая территория расположена на севере Иркутской области. Основные водные артерии Нижняя Тунгуска, Чона, Лена имеют субмеридиональное или северо-восточное направление, доминирующее направление притоков — субширотное (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения участка

Fig. 1. Plot layout

По геоморфологической схеме районирования [8] территорию относят к области центрально-тунгусского туфогенно-траппового ступенчато-ярусного плато с преобладанием расчлененного структурно-денудационного рельефа.

При проведении исследований основным методом являлся литолого-фациальный анализ, который позволил определить условия накопления. Проведено литологическое изучение пород с выделением генетических признаков, при котором сопоставлялся состав гальки, степень ее окатанности и тяжелая фракция. От литогенетических признаков осуществлялся переход к палеогеографическим построениям. Характерной особенностью изучаемой территории является наличие привносного (экзотического) состава галечного материала, не характерного для данной местности, но обнаруженного при проведении буровых работ, которое подробно описано в геологическом строении территории.

Платформенный чехол в северных районах Иркутской области представлен отложениями кембрия, ордовика, силура (в меньшей степени), карбона, перми, триаса и юры, а также четвертичными отложениями, преимущественно аллювиальными. Отложения раннего палеозоя характеризуются выдержанностью состава по латерали, который характерен для глубоководных морских условий осадконакопления. Более того, естественное залегание отложений кембрия в периферийных частях Сибирской платформы нарушено влиянием байкальской складчатости. Все это делает раннепалеозойские отложения малоинформативными для палеореконструкций и установления границ палеобассейнов. При описании состава отложений карбона, перми и юры выявлена высокая фациальная изменчивость, по которой были установлены границы морских бассейнов соответствующих возрастов, а анализ литологического состава грубообломочного материала и минералогического состава тяжелой фракции позволил установить источники сноса обломочного материала. Отложения триаса формировались в континентальных условиях, они связаны с вулканизмом соответствующего возраста и на описываемой территории развиты локально, формируясь вокруг вулканических очагов.

Каменноугольная система. Представлена отложениями тушамской и катской свит [1], которые сложены туфогенно-терригенными породами: песчаниками, алевролитами, аргиллитами, туфопесчаниками, туфоалевролитами, прослоями туфов, гравелитов и конгломератов. Грубообломочный материал представлен гравием и галькой подстилающих раннепалеозойских карбонатных пород разной степени окатанности, а также хорошо окатанным дальнеприносным материалом: кварцитами, кислыми эффузивами, гранитоидами, сланцами. Для тушамской свиты характерно наличие тонких прослоев известняков. В катской свите наблюдается уменьшение количества вулканогенных и грубообломочных разностей и появление в разрезе прослоев углей [3]. Минералогический состав тяжелой фракции обоих свит включает в себя циркон, гранат, магнетит, ильменит, сфен, эпидот, турмалин, пироксен, глауконит, апатит. Подобная ассоциация связана с разрушением кислых интрузивных и изверженных пород, а также интрузивных пород щелочного состава. Условия седиментации мелководно-морские и прибрежно-морские.

Минералогический состав тяжелой фракции и петрографический состав грубообломочного материала в каменноугольных отложениях, а также степень окатанности обломков говорят о дальнем переносе и переотложении гранитов, кислых вулканитов и метаморфических пород (кварциты, кристаллические сланцы).

Пермская система представлена отложениями бургуклинской, пеляткинской и дегалинской свит. По строению и литологическому составу свиты схожи, основные различия заключаются в преобладании мелко- или крупнообломочного материала. Породы представлены переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов, местами углистых, с прослоями конгломератов, галечников и углей. В нижней части разреза (бургуклинская и пеляткинская свиты) в подчиненном количестве встречаются тонкие линзы и прослои туфопесчаников и туфоалевролитов. В составе этих отложений присутствует грубообломочный дальнеприносной материал, представленный галькой кварца, гранита, кислых и средних эффузивов, кварцитов, кристаллических сланцев. Минералогический состав тяжелой фракции: магнетит, ильменит, циркон, гранат, пироксен, эпидот, турмалин, рутил, апатит. Состав тяжелой фракции указывает на то, что в питании данных осадочных толщ принимали участие кислые, щелочные и метаморфические породы. По условиям седиментации отложения относятся к прибрежно-морским и континентальным.

Минералогический состав тяжелой фракции и петрографический состав грубообломочного материала в пермских отложениях говорят о дальнеприносном характере этих осадков.

Триасовая система сложена вулканогенно-осадочными отложениями тутончанской и корвучанской свит. Нижняя часть разреза (тутончанская свита) сложена переслаиванием туфопесчаников, туфоалевролитов, туфоаргиллитов и мелкообломочных туфов. Грубообломочный материал присутствует только фрагментарно в базальном горизонте, представлен реликтово-переотложенными породами дегалинской и пеляткинской свит. Состав тяжелой фракции: магнетит-ильменит, гранат, циркон, эпидот. Условия седиментации толщи озерно-континентальные, о чем говорит отсутствие дальнеприносного «экзотического» материала.

Юрская система характеризуются самой большой площадью осадочного бассейна и при этом самой маленькой мощностью отложений. Выделяются три свиты: укугутская, вакулинская и чайкинская, но вопрос их положения в разрезе и распределения по площади остается дискуссионным. Свиты развиты фрагментарно, и различия в литологическом составе могут быть обусловлены фациальными изменениями внутри одновозрастной толщи. Породы представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, песками с прослоями и линзами глин и углей, конгломератами. Петрографический состав грубообломочных дальнеприносных пород разнообразен: кварциты, кислые эффузивы, граниты, сиениты, яшмы, кристаллические сланцы. В составе тяжелой фракции преобладают магнетит, ильменит, гранат, пироксен, циркон, турмалин, сфен, апатит, эпидот. Все это указывает на дальнеприносной характер осадков.

Юрские отложения характеризуются сильной фациальной изменчивостью по латерали, поэтому говорить о единых условиях седиментации для всего региона нельзя. Они изменяются от мелководно-морских до прибрежно-морских и континентальных. Составление единой палеогеографической схемы для Иркутской области затруднено в связи с недостаточной изученностью.

Четвертичная система представлена аллювиальными и элювиально-делювиальными отложениями, содержит обломки «экзотических» пород.

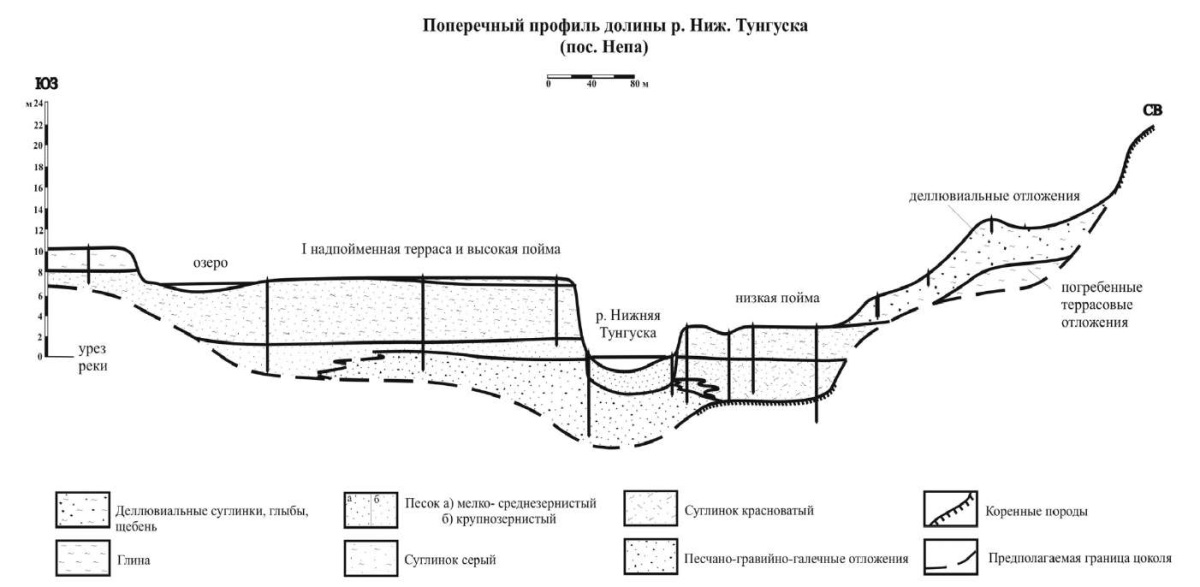

Река Нижняя Тунгуска насчитывает шесть надпойменных террас, I и II надпойменные террасы развиты практически повсеместно, террасы с III по VI имеют фрагментарное развитие. Форма речных долин зависит от состава дренируемых пород. В местах, где присутствуют триасовые траппы, долины имеют типичную V-образную форму с крутыми берегами. На участках, где развиты терригенные осадочные породы, форма долин преимущественно корытообразная, асимметричная. Перед входом в зону траппов долины значительно расширяются с образованием меандров, стариц и озер, что связано с потерей динамики потока воды перед препятствием и приводит к изменению состава аллювия. Более мелкие притоки основных рек не имеют террасового комплекса и характеризуются на всем протяжении V-образной формой долин [6][8].

Состав террасового аллювия по площади примерно одинаков — это песчано- глинистые отложения, в основании разреза преимущественно гравийно-галечные (рис. 3). Пойменные отложения — суглинки и супеси с включениями редкой гальки и щебня. Русловые отложения песчано-гравийно-галечные. Галька «экзотических» пород представлена кварцитами, яшмой, халцедоном, гранитами, кислыми эффузивами. Минералогический состав тяжелой фракции включает магнетит, ильменит, гранат, пироксен, лимонит, циркон, эпидот, сфен, что в целом соответствует составу подстилающих коренных пород.

Результаты исследований

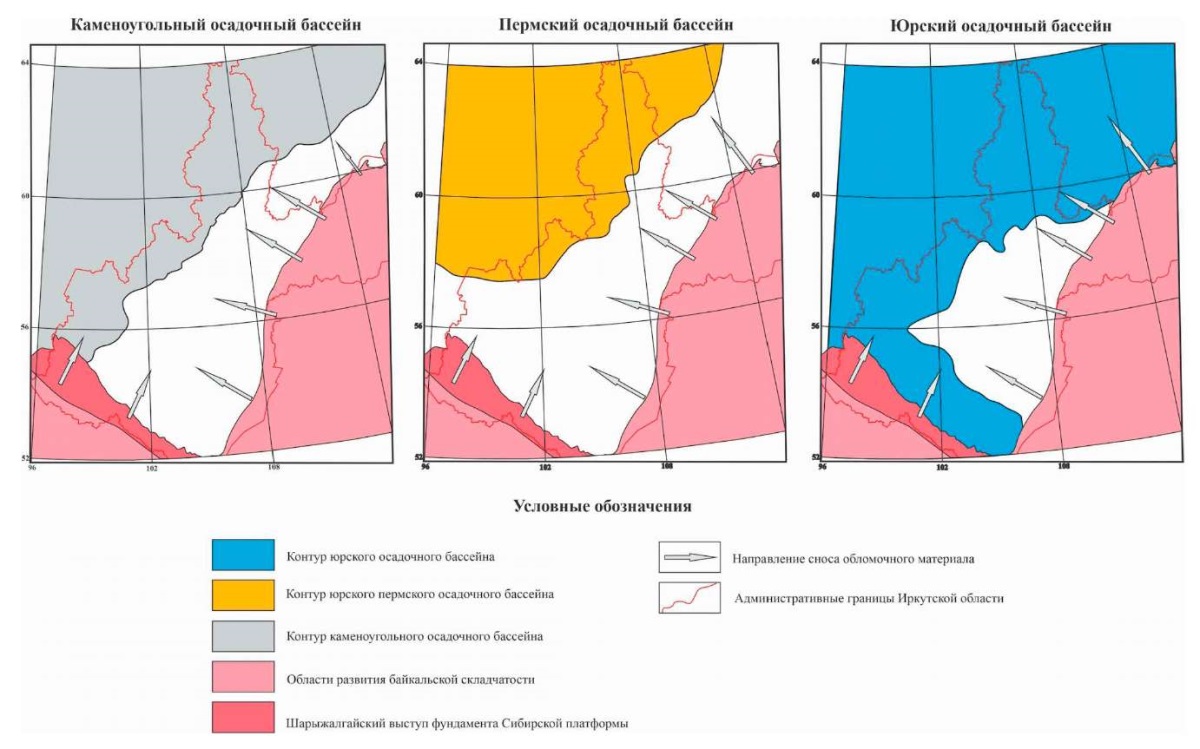

Минералогический состав тяжелой фракции и петрографический состав грубообломочного материала в каменноугольных, пермских и юрских отложениях, а также современных речных осадках говорит о размыве, дальнем переносе и переотложении гранитов, кислых и средних вулканитов, сиенитов и метаморфических пород (кварциты, яшмы, кристаллические сланцы и т.д.). Данные породные комплексы имеют широкое развитие в областях байкальской складчатости, развитой на востоке-юго-востоке Иркутской области и представленной Патомским нагорьем, Аткинским и Байкальским хребтами. Структуры байкальской складчатости, сформировавшиеся в рифее — раннем кембрии, образуют горную систему с относительными превышениями над ложем иркутского амфитеатра 1500—2000 м. Подобный перепад высот предполагает высокую скорость потока и дальность переноса обломочного материала. Таким образом, генеральное направление сноса обломочного материала в позднепалеозой-мезозойское время — с восток-юго-востока на запад-северо-запад. Данное направление являлось преобладающим только для северных районов Иркутской области.

В юго-западных районах Иркутской области (Братск, Тайшет) преобладал снос материала с Шарыжалгайского выступа фундамента Сибирской платформы, о чем говорит изменение состава грубообломочного материала и тяжелой фракции. В первую очередь это проявляется в появлении галек пегматитов и кристаллических сланцев высокой стадии метаморфизма, а в составе тяжелой фракции — дистена и силлиманита, которые отсутствуют в северных районах.

На основе анализа особенностей строения и состава отложений, определения дальности и направления транспортировки были построены контуры палеобассейнов осадконакопления в разное геологическое время с направлением сноса обломочного материала (рис. 2). В областях с большим уровнем эрозионного среза контуры палеобассейнов восстанавливались по наличию останцов пород соответствующего возраста. Для этого использовались геологические карты М 1:200 000 и более крупного масштаба. На площадях, перекрытых более молодыми отложениями, граница палеобассейна устанавливалась по наличию естественных обнажений в эрозионных окнах, врезах современного рельефа, а также по данным структурно-картировочного и поискового бурения. Направление переноса обломочного материала и источники сноса определялись на основании анализа петрографического состава грубообломочного материала и минералогического состава тяжелой фракции, подобными методами широко пользуются отечественные и зарубежные специалисты [7][9].

Рис. 2. Реконструкция контуров палеобассейнов и источников сноса

в каменноугольный, пермский и юрский периоды

Fig. 2. Reconstruction of contours of paleobasins and sources of demolition

in the Carboniferous, Permian and Jurassic periods

При изучении результатов буровых работ в долине Нижняя Тунгуска в районе п. Непа установлено, что в основании разреза четвертичных пород вскрыты песчано-гравийно-галечные отложения, связанные с высокоинтенсивными потоками, не свойственными современной гидросети (рис. 3). Гранулометрический состав, высокая степень сортировки обломочного материала и цвет отложений характерны для водно-ледниковых образований [Лаврушин Ю.А., Гептнер А.Р., Голубев Ю.К., (1986)].

Рис. 3. Поперечный профиль долины реки Нижняя Тунгуска

Fig. 3. Transverse profile of the Lower Tunguska River valley

Также характерной особенностью является изменение окраски пород террасового комплекса с бурой, желтовато-бурой, вишнево-бурой у более древних отложений на серую и зеленовато-серую у более молодых, отмечается уменьшение количества дальнеприносного «экзотического» материала вверх по разрезу. Исходя из этого можно предположить, что формирование наиболее древних террас происходило за счет размыва и переотложения ледниковых и водно-ледниковых отложений.

Таким образом, можно сделать вывод, что современная речная сеть наследует долины, сформированные под действием потоков катастрофического сброса ледниковых вод.

Заключение

Анализ состава и строения терригенных комплексов, развитых в северных районах Иркутской области позволяет сделать следующие выводы:

- Литолого-текстурные особенности каменноугольных, пермских и юрских отложений, а также наличие в составе тяжелой фракции глауконита свидетельствуют о морских условиях осадконакопления. Наличие в составе пород прослоев углей и большое количество углистого детрита говорит о жарком субтропическом климате и близости береговой линии.

- Минеральный состав тяжелой фракции и петрографический состав грубообломочного материала свидетельствуют о наличии разных по составу размываемых пород источника сноса: интрузивных и эффузивных пород кислого и щелочного состава, метаморфических пород. Основным источником сноса обломочного материала в позднепалеозой-мезозойские осадочные бассейны являлись структуры байкальской складчатости, представленные Патомским нагорьем и Байкальским хребтом.

- Заложение основных современных речных долин произошло в раннечетвертичное время в результате таяния ледника.

Список литературы

1. Акулов Н.И., Мащук И.М. Межбассейновая корреляция континентальных отложений девона и нижнего карбона Ангариды // Геология и геофизика. 2009. Т. 50, № 5. С. 550—565.

2. Воскресенский̆ С.С. Геоморфология Сибири. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962. C. 352.

3. Горшенина В.В., Коссовая О.Л., Ошуркова М.В., Збукова Д.В. Опыт создания Схемы межсерийной корреляции каменноугольных отложений Сибирской платформы // Региональная геология и металлогения. 2023. № 93. С. 28—51.

4. Думитрашко Н.В. Геоморфологический очерк долины верхней Лены // Труды Ин-та географии АН СССР. 1055. Т. 65, вып. 14. С. 196—222.

5. Лаврушин Ю.А., Гептнер А.Р., Голубев Ю.К. Ледовый тип седименто- и литогенеза. М.: Наука, 1986.

6. Макаров С.А. Строение речных долин Лено-Катангского плато // География и природные ресурсы. 2012. № 2. С. 62—67. 7. Малиновский А.И., Маркевич П.В. Тяжелые обломочные минералы островодужных комплексов Дальнего Востока // Тихоокеанская геология. 2007. Т. 26. № 1. С. 81—93.

7. Рыбаков В.Г., Алексеев С.П., Малых А.В. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые листов Р-48-ХХIII, P-48-XXIV, O-49-1, O-49-II. Отчет по опытно-производственной групповой геологической съемке м-ба 1:200 000 в 3-х томах. 1978.

8. Morton A.C., Hallsworth C.R. Processes controlling the composition of heavy mineral assemblages in sandstones // Sediment. Geology. 1999. Vol. 124. Р. 3—29.

Об авторах

Н. А. ОрловаРоссия

Орлова Надежда Александровна — младший научный сотрудник

13, У6ланский пер., г. Москва 101000

+7 (926) 603-09-46

М. В. Орлов

Россия

Орлов Михаил Викторович — ведущий инженер

129, корп. 1, Варшавское шоссе, г. Москва 117545

+7 (916) 701-99-30

Рецензия

Для цитирования:

Орлова Н.А., Орлов М.В. Особенности обстановок осадконакопления и направление переноса обломочного материала в период формирования осадочных палеобассейнов севера Иркутской области и особенности формирования речной сети. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(5):81-89. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-81-89

For citation:

Orlova N.A., Orlov M.V. Sedimentation conditions and clast transport during the formation of sedimentary paleobasins in the north of Irkutsk Oblast and river network formation. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(5):81-89. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-81-89