Перейти к:

Особенности разработки ТРИЗ Ачимовской толщи на месторождении «N»

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-81-88

Аннотация

Введение. Разработка сложных с геологической точки зрения объектов характеризуется низкой эффективностью традиционных методов увеличения нефтеотдачи, отсутствием или высокой стоимостью технологического обеспечения добычи альтернативными методами. В данной работе будут рассмотрены особенности разработки на примере существующего объекта, относящегося к Ачимовским толщам Западной Сибири.

Цель. Ретроспективный анализ динамики разработки эксплуатационного объекта, дополнительное изучение возможных причин высокой обводненности продукции.

Материалы и методы. Для написания работы были использованы проектные документы, содержащие данные о геолого-физических характеристиках и динамике добычи по эксплуатационному объекту, а также графические приложения (геологические разрезы, каротажные диаграммы, выкопировки из карт). Проводилось изучение материалов, графических приложений и построение графиков в Excel.

Результаты. Изучены возможные причины высокой обводненности продукции.

Заключение. Определен вектор дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности в рамках заданной темы.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мажренова Т.Т. Особенности разработки ТРИЗ Ачимовской толщи на месторождении «N». Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(4):81-88. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-81-88

For citation:

Mazhrenova Т.Т. Features of the development of hard to recovery reserves of the Achimovskaya site of the “N” deposit. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(4):81-88. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-81-88

Теория

Ачимовский комплекс представляет собой песчано-глинистые отложения подводных конусов выноса глубоководного генезиса, приуроченные к фондоформенной части клиноциклита неокомского возраста [1, 3, 6, 7]. Необходимо обратить особое внимание на характер генезиса Ачимовских пластов. Согласно многочисленным исследованиям в меловой период бóльшая часть Западной Сибири находилась под толщей воды. В течение миллионов лет происходила регрессия и трансгрессия моря, в результате которой образовались настоящие толщи осадочных отложений [1]. Подвергаясь эрозии, органические вещества позднее сформировали Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию. Освоение ресурсного потенциала Ачимовского комплекса осложняют условия залегания углеводородов. От участка к участку глубина залегания пластов варьируется от 2500 до 4000 метров. Местами среднее пластовое давление достигает величины 60 МПа, средняя температура колеблется в районе 80—85 °C. Учитывая вышеперечисленные факторы, ачимовские горизонты можно отнести к промежуточным между традиционными и трудноизвлекаемыми запасами.

В данной работе в качестве объекта исследования рассматривалось месторождение «N» углеводородов (далее «месторождение») в Западной Сибири. По данным проектных документов в геологическом строении месторождения принимают участие метаморфические и изверженные породы палеозойского возраста, эффузивно-осадочные породы нерасчлененного пермо-триасового возраста и осадочные отложения мезозойско-кайнозойского возрастов.

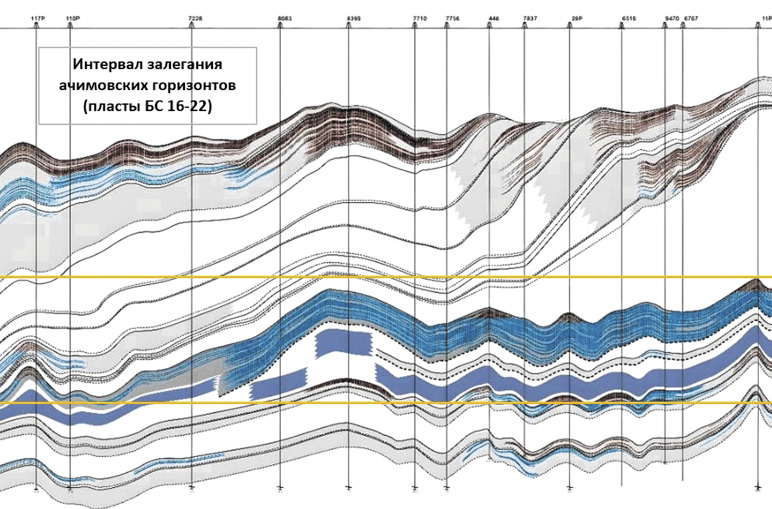

Далее стоит подробнее остановиться на меловой системе, представленной мегакосослоистым комплексом пород клиноформного строения. Сортымская свита залегает в основании нижнемелового разреза и представлена четырьмя толщами. Вторая толща этой свиты относится к Ачимовским залежам, представленным по данным исследований: «…переслаивающимися песчано-алеврито-глинистыми породами, имеющими сложное строение. Ачимовская толща не выдержана по площади и разрезу. Нижняя граница толщи прослеживается почти четко, а верхняя определяется степенью развития песчаной фации». Общая толщина пачки измеряется в диапазоне от 5 до 163 м. К этой части разреза приурочены отложения продуктивных пластов группы БС16—22. Эти пласты неоднородны по разрезу и не выдержаны по простиранию, также характеризуются довольно низкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). Ниже представлен условный разрез месторождения в интервале продуктивных отложений (рис. 1).

В пласте БС18—19 было обнаружено на стадии разведки 17 залежей нефти. Ниже (табл. 1) представлены ФЕС параметры разрабатываемого объекта по данным исследований керна, ГИС и ГДИ.

По данным ГИС проницаемость нефтенасыщенного коллектора пласта изменяется от 0,43×10–3 до 35,4×10–3 мкм2, среднее значение 5,0×10–3 мкм2. Среднее значение коэффициента открытой пористости составляет 0,178 доли ед. при диапазоне 0,123—0,225 доли ед.

Фильтрационно-емкостные свойства пласта изучены на образцах керна из 38 скважин. Всего было выполнено 1344 определения открытой пористости, 1238 — проницаемости. Коэффициент пористости в пласте БС18—19 изменяется от 0,138 до 0,217 доли ед. при среднем значении 0,172 доли ед., проницаемость изменяется в интервале от 0,5 до 113,0×10–3 мкм2 при среднем значении 5,3×10–3 мкм2.

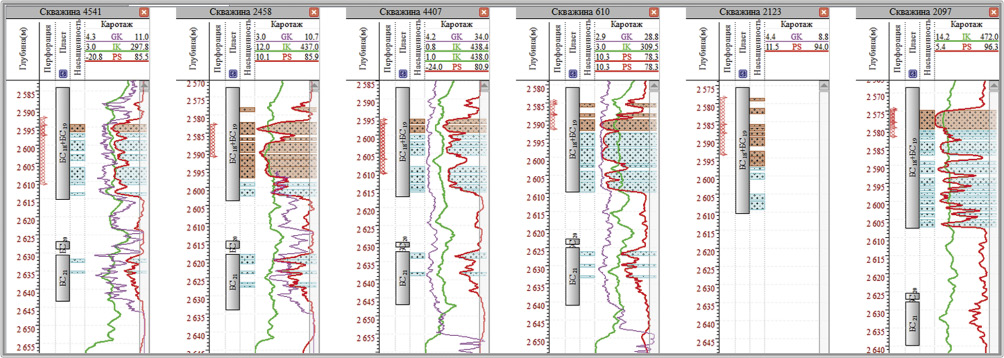

На каротажных диаграммах (рис. 2) представлены кривые, полученные следующими методами: ПС — потенциал собственной поляризации, ГК — гамма-каротаж, ИК — индукционный каротаж. С помощью интерпретации кривых каротажа было произведено литологическое расчленение разреза и выделены интервалы насыщения нефтью и водой.

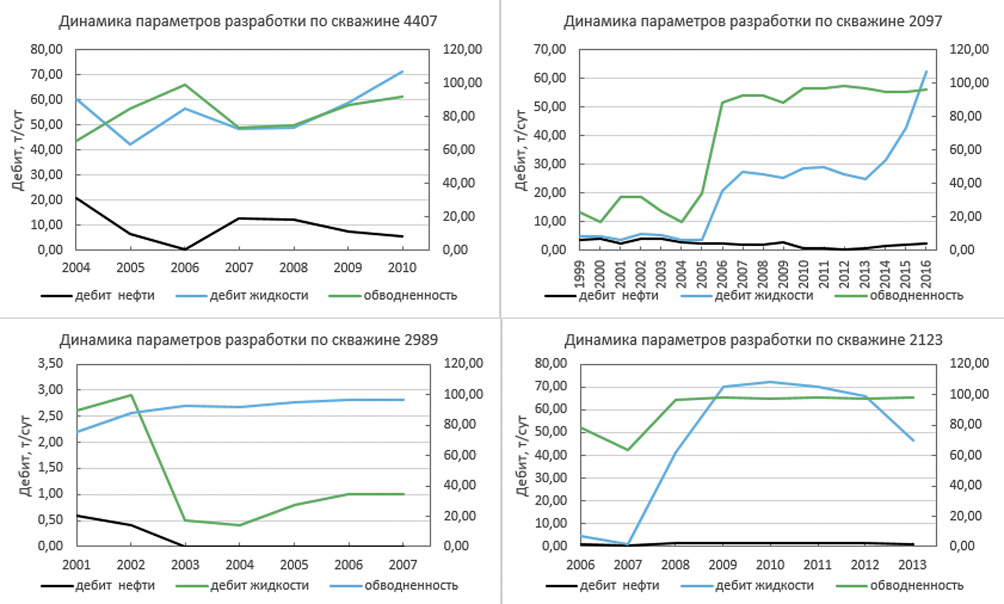

По проектным данным промышленная добыча нефти производилась из залежей 5 и 6+7+16+17, относящихся к продуктивному пласту БС18—19. Также на объекте предпринимались попытки промышленной разработки залежи 15. Далее будут приведены и рассмотрены динамические параметры разработки скважин, относящихся к залежи 15, которая так и не была введена в промышленную эксплуатацию по причине низких показателей по дебиту нефти и высокой обводненности скважинной продукции. Залежь 15 разрабатывалась с 1987 года, но из-за недостатков технологического обеспечения и высокой начальной обводненности (около 97%) объект с 1999 года разрабатывается единичными скважинами и в промышленную разработку не введен. В 1987 году в южной части залежи была пробурена первая скважина 4407. Входной дебит жидкости составил 3,0 т/сут, обводненность — 96,3%. За три месяца работы скважины дебит жидкости не превысил 4,8 т/сут, обводненность также осталась на уровне 96%, после чего разработка этой залежи была приостановлена до 1999 года.

В 1999—2001 годах в других частях залежи были пробурены скважины 2097 и 2989. Скважина 2097 пробурена в центральной части залежи, скважина 2989 расположена в 190 м от границы актуального контура ВНК залежи, но дебиты жидкости по этим скважинам также оказались незначительными: максимальный по скважине 2097 — 7,8 т/сут, по скважине 2989 — 3,5 т/сут, входная обводненность по скважине 2097 — 22,4%, по скважине 2989 — 96,2%; до 2006—2007 гг. обе скважины эксплуатировались на ШГН. По скважине 2097 за период 1999—2006 гг. средний дебит жидкости составил 4,4 т/сут с обводненностью 25,9%; в мае 2006 года был выполнен ГРП с массой пропанта 34,4 т, после которого дебит жидкости увеличился до 23,0 т/сут с обводненностью 82,8%. За период июнь 2006 — декабрь 2016 года дебит жидкости увеличился до 61,6 т/сут при обводненности 97,6%.

Были построены графики динамики разработки залежи 15 по скважинам 4407, 2097, 2989, 2123 (рис. 3). По трем из четырех представленных скважин конечная обводненность составила от 80 до 97%.

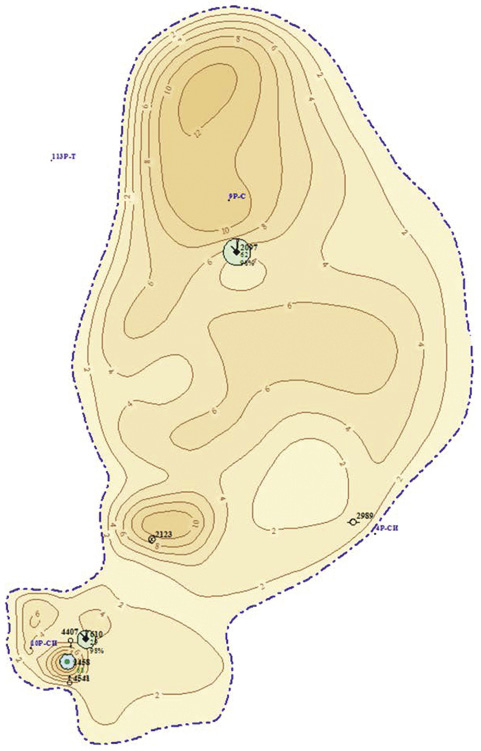

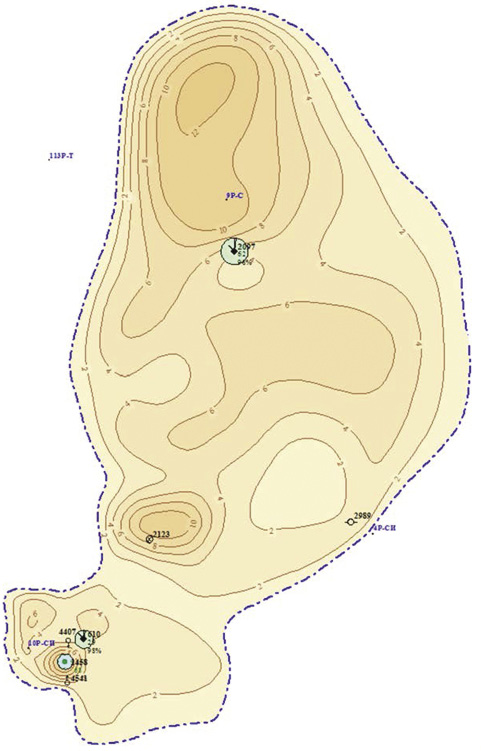

Как видно из полученных графиков, при незначительных дебитах нефти обводненность колебалась в диапазоне значений от 16,7 до 98,2%. По скважине 2097 наблюдался резкий скачок обводненности после проведения ГРП в 2006 году. Скважина 2989 остановлена в 2007 году из-за низкого дебита и высокой обводненности и находится в консервации. Почти на всех скважинах в разное время проводился гидроразрыв пласта, что приводило к резкому увеличению значений обводненности при наличии незначительного роста показателей отбора нефти. КИН на 2017 год равен 0,007 при утвержденном значении 0,221, в действующем фонде находятся две скважины, залежь не введена в промышленную разработку. На выкопировках карт по залежи можно проследить изменения за период эксплуатации (рис. 4, 5).

Довольно неоднозначные показатели разработки можно объяснить сложностями геологического строения. Такого же мнения придерживается компания-недропользователь. Залежи объекта БС18—19 характеризуются достаточно высокими показателями начальной водонасыщенности, характерной особенностью залежи 15 является подстилание подошвенной водой пласта, что ведет к быстрому обводнению продукции после проведения ГРП. Также добыча в значительной мере осложняется низкими ФЕС коллекторов и геологической неоднородностью пластов.

Еще одной причиной низких показателей разработки может являться ошибка при геометризации залежи и определении водонефтяного контакта (ВНК). Если обратить внимание на каротажные диаграммы, представленные выше (рис. 2), можно заметить одну характерную черту: интервалы перфорации охватывают не только зону нефтенасыщения, но также зоны смешанного и водонасыщения. Ситуация с некорректной перфорацией продуктивных интервалов является типичной для многих месторождений Западной Сибири.

Третья причина больших скачков обводненности может заключаться в недостаточно обоснованном подходе к выбору геолого-технологических мероприятий (ГТМ), к которым также относится гидроразрыв пласта. Стоит отметить, что на объекте также проводилась соляно-кислотная обработка и обновление механизированного фонда скважины. Данные меры принимались уже после получения неудовлетворительных показателей и скачков обводненности. Таким образом, возникают сомнения в целесообразности принятых мер по увеличению нефтеотдачи и интенсификации притока [2][4][8]. ГРП направлен на быстрое увеличение притока нефти, но в рассмотренных выше ситуациях не является оптимальным решением для долгосрочной разработки. Возникает необходимость в выявлении других способов влияния на пласт с целью прироста КИН.

Рис. 1. Условный разрез в интервале продуктивных отложений

Fig. 1. Conditional section in the interval of productive deposits

Таблица 1. ФЕС параметры пласта БС18—19

Table 1. Filtration and capacitance parameters of the BS18—19 formation

|

Параметр/Метод |

Керн |

ГИС |

ГДИ |

Величина |

|

Коэффициент пористости (ср.з) |

0,172 |

0,178 |

- |

Доли единиц |

|

Коэффициент проницаемости (ср. з.) |

5,3 |

5,0 |

8,9 |

10–3×мкм2 |

Рис. 2. Каротажные диаграммы по скважинам 4541, 2458, 4407, 610, 2123, 2097

Fig. 2. Logging diagrams for wells 4541, 2458, 4407, 610, 2123, 2097

Рис. 3. Динамика разработки по скважинам 4407, 2097, 2989, 2123

Fig. 3. Development dynamics for wells 4407, 2097, 2989, 2123

Рис. 4. Выкопировка из карты по залежи 15 на начало разработки

Fig. 4. A copy of the map for deposit 15 at the beginning of development

Рис. 5. Выкопировка из карты по залежи 15 на 2017 год

Fig. 5. A copy of the map for deposit 15 for 2017

Выводы

Суммируя вышесказанное, можно сформулировать один общий вывод: при разработке объектов разного масштаба, отличающихся сложным геологическим строением, низкими ФЕС породы-коллектора и высокой начальной водонасыщенностью, применение ГРП может быть неэффективно в долгосрочной перспективе. Остаточные запасы нефти в высокообводненных пластах, а также углеводороды в недонасыщенных коллекторах могут в будущем в совокупности с другими категориями трудноизвлекаемых и нетрадиционных источников углеводородного сырья поддерживать необходимые темпы добычи [10—12][17][18]. Для реализации концепции рационального природопользования необходимо исследовать, разрабатывать и внедрять новые технологии, направленные на наиболее полное и безопасное извлечение углеводородного сырья [9][13—16].

Список литературы

1. Вайнштейн А.Л. Обоснование выбора параметров работы добывающей скважины при выводе на режим после гидроразрыва пласта для сохранения долгосрочной проводимости трещины // PROНЕФТЬ. 2022. № 1. С. 3040.

2. Галеев Р.Г. Повышение выработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. М.: КУбК-а, 1997. 352с.

3. Гурари Ф.Г. Строение и условия образования клиноформ неокома Западно-Сибирской плиты. Новосибирск: СНИИГГиМС, 2003. 141 c.

4. Мандрик И.Э., Панахов Г.М., Шахвердиев А.Х. Научно-методические и технологические основы оптимизации процесса повышения нефтеотдачи пластов. Москва: Издательство «Нефтяное хозяйство», 2010. 288 c.

5. Мирзаджанзаде А.Х., Шахвердиев А.Х. Динамические процессы в нефтегазодобыче: системный анализ, диагноз, прогноз. М.: Наука, 1997. 254 c.

6. Севастьянов А.А. Оценка кондиционности запасов ачимовских отложений на территории ХМАО-Югры // Академический журнал Западной Сибири. 2016. Т. 12, № 1(62). С. 24.

7. Севастьянов А.А., Коровин К.В., Зотова О.П., Зубарев Д.И. Особенности геологического строения ачимовских отложений на территории ХМАОЮГРЫ // Успехи современного естествознания. 2016. № 8. С. 195—199.

8. Шахвердиев А.Х.О., Арефьев С.В. Влияние фактора времени на показатели процесса разработки нефтяных месторождений // Вестник РАЕН. 2021. Т. 21. № 4. С. 45—52.

9. Шахвердиев А.Х., Арефьев С.В., Давыдов А.В. Проблемы трансформации запасов углеводородного сырья в нерентабельную техногенную категорию трудноизвлекаемых // Нефтяное хозяйство. 2022. № 4. С. 38—43.

10. Шахвердиев А.Х., Денисов А.В. Проблемы рационального использования попутного нефтяного газа // Вестник РАЕН. 2011. № 5. С. 55.

11. Шахвердиев А.Х.О., Денисов А.В., Собаев А.Г., Шахвердиев Э.А. Оптимизация нестационарного заводнения нефтяных залежей с использованием модели роста // Вестник РАЕН. 2019. Т. 19. № 1. С. 21—25.

12. Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Аббасов Г.М., Омрани А. Газодинамическая десорбция газа в условиях внутрипластовой генерации диоксида углерода // Вестник РАЕН. 2010. Т. 10. № 1. С. 25—28.

13. О возможности регулирования вязкостной аномалии в гетерогенных смесях / Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Аббасов Э.М., Расулова С.Р.Г. // Вестник РАЕН. 2014. Т. 14. № 1. С. 28—33.

14. Шахвердиев А.Х., Панахов Г.М., Ренки Ц., Аббасов Э.М., Денисов А.В. Эффективность реогазохимической технологии ПНП на основе внутрипластовой генерации СО2 опыт применения на месторождениях КНР // Вестник РАЕН. 2012. Т. 12. № 4. С. 73-81.

15. Шахвердиев А.Х. Системная оптимизация нестационарного заводнения с целью повышения нефтеотдачи пластов // Нефтяное хозяйство. 2019. № 1. С. 44—49.

16. Шахвердиев А.Х. Системная оптимизация процесса разработки нефтяных месторождений. М.: Недра. 2004. 452 с.

17. Шахвердиев А.Х. О включении высокообводненных запасов недонасыщенных нефтью коллекторов в категорию трудноизвлекаемых // Нефтяное хозяйство. 2023. № 4. С. 34—39.

18. Gizzatullina А.A., Minnivaleev T.N., Mingulov I.Sh. Modeling the production of hard-to-recover oil reserves using thermal methods // MEACS, 2020. P. 1—8.

Об авторе

Т. Т. МажреноваРоссия

Мажренова Томила Темировна - студентка 3-го курса бакалавриата по направлению «Нефтегазовое дело», сотрудник кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

Рецензия

Для цитирования:

Мажренова Т.Т. Особенности разработки ТРИЗ Ачимовской толщи на месторождении «N». Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(4):81-88. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-81-88

For citation:

Mazhrenova Т.Т. Features of the development of hard to recovery reserves of the Achimovskaya site of the “N” deposit. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(4):81-88. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-4-81-88