Перейти к:

Перспективы поисков месторождений нефти и газа в глубокозалегающих отложениях акватории Южного Каспия

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-2-33-46

Аннотация

Введение. В статье представлены результаты геолого-геофизических работ и анализ проделанного моделирования Южно-Каспийского бассейна.

Цель. Моделирование углеводородных систем туркменского сектора Южно-Каспийского бассейна.

Материалы и методы. Статистическое обобщение и систематизация данных и материалов, частично заимствованных из справочной литературы, фондовых источников, промысловых данных и опубликованных работ Ш.Ф. Мехтиева, И.С. Гулиева, М.З. Рачинского, С.С. Джибути, С.А. Алиева, В.Ю. Керимова, В.В. Колодия и др. Моделирование данных в программном обеспечении PetroMod.

Результаты. По результатам моделирования были сделаны выводы, что к настоящему времени вся промышленная нефтегазоносность в регионе позиционирована в основном за внешним периметром глубоководной области акватории в виде приближенной по конфигурации к кольцевой полосе, ширина которой достигает 20–50 км. Также определено, что все месторождения генетически и пространственно сопряжены с зонами проявлений высокой макро- и микросейсмичности трещин отдельности, заполненных гидротермальными агрегатами.

Ключевые слова

Для цитирования:

Серикова У.С., Алланазарова М.А. Перспективы поисков месторождений нефти и газа в глубокозалегающих отложениях акватории Южного Каспия. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(2):33-46. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-2-33-46

For citation:

Serikova U.S., Allanazarova M.A. Oil and gas prospects in deep deposits of the South Caspian water area. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(2):33-46. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-2-33-46

Введение

Опыт и результаты геолого-разведочных работ в большинстве нефтегазоносных бассейнов мира показывают, что углеводородный (УВ) потенциал диапазона глубин до 5—7 км к настоящему времени в достаточной степени изучен и дальнейшие основные перспективы добычи нефти и газа связаны с более глубоко погруженными (8—12 км) комплексами, находящимися в специфической геологической обстановке, позволяющей реализовывать генерацию, миграцию флюидов и аккумулировать УВ в природных резервуарах.

Современные техника и технология буровых работ уже позволяют без особо больших сложностей проводить сверхглубокие скважины до глубины 8—12 км. Убедительными примерами могут служить проведенные продуктивные поисково-оценочные скважины: скв. 1 пл. Ralph Lowe — 8692 м (Пермский бассейн); скв. 1 — SL-5407 — 7803 м (шт. Луизиана); скв. 1 — ЕЕ пл. University — 8686 м; скв. 1 пл. Baden Unit — 9159 м; скв. 1 пл. Bertha Rogers — 9583 м; (все — бассейн Анадарко, США); скв. Jacobs-1 — 7554 м; скв. 1 пл. Tiber, открывшая в акватории Мексиканского залива на глубине 10 685 м в палеоцен-эоценовых отложениях (серия Lower Tertiary) крупнейшее месторождение нефти с запасами в 640—950 млн м3 (обе — бассейн Gulf Coast) (все — США); скв. BD-04A пл. Al Shaheen — 12 289 м (длина горизонтального ствола 10 902 м (Месопотамский бассейн, Персидский залив, Катар)); скв. OP-11 пл. Одопту — 12 345 м (длина горизонтальной части ствола 11 475 м (шельф о. Сахалин, РФ)). [15]

В этом плане значительный интерес представляет и Южно-Каспийский бассейн (ЮКб), (рис. 1, 2), оншорная часть которого до глубины порядка 5 км, шельф и пришельфовая акватория в пределах изобат до 200 м и глубин порядка 6—7 км, отвечающих гипсометрии подошвы мощной (до 5 км) терригенной глинисто-песчаной нижнеплиоценовой продуктивной (красноцветной) толщи (ПК, КТ) до 6,5—7 км, практически достаточно полно изучены, и дальнейшие основные перспективы региона могут быть связаны главным образом с центральной глубокопогруженной зоной Южного Каспия с гораздо большей батиметрией морского дна (до 900—1000 м) и глубинами залегания (до 8,5 км) потенциально нефтегазонасыщенных объектов (ПТ, КТ) — основного УВ содержащего интервала, а также отложениями юрского, мел-эоценового и олигоцен-миоценового возрастов с глубиной залегания кровли комплекса свыше 9 км мезокайнозойского осадочного разреза бассейна толщиной 30—32 км (рис. 3).

Рис. 1. Обзорная схема фонда структур нефтегазоносности и региональной тектоники Южно-Каспийской впадины Условные обозначения: 1 — месторождения нефти, газа и конденсата; 2 — неопоискованные структуры, 3 — площади, не давшие положительных результатов при разведке; 4 — региональные разломы и разрывы; 5 — неперспективные земли. Глубинные разломы: I—I — Дербент-Красноводский; II—II — Северо-Апшеронский; III—III — Апшероно-Прибалханский; IV—IV — Сангачал-Огурчинский; V—V — Мильско-Чикишлярский; VI—VI — Предмалокавказский; VII—VII — Предэльбрусский; VIII—VIII — Западно-Каспийский; IX—IX — Восточно-Азербайджанский (Яшминский); X—X — Шахово-Азизбековский; XI—XI — Сефидруд-Карабогазский; XII—XII — Центрально-Каспийский; XIII—XIII — Огурчино-Чикишлярский; XIV—XIV — Западно-Туркменский; XV—XV — Аладаг-Месерианский; XVI—XVI — Аджикабул-Мардакянский; XVII—XVII — вала Абиха

Fig. 1. Overview diagram of the fund of structures of oil and gas potential and regional tectonics of the South Caspian depression Symbols: 1 — oil, gas and condensate fields; 2 — undiscovered structures, 3 — areas that did not give positive results during exploration; 4 — regional faults and ruptures; 5 — unpromising lands. Deep faults: I—I — Derbent-Krasnovodsk; II—II — North-Absheron; III—III — Absheron-Balkhansky; IV—IV — Sangachal-Ogurchinsky; V—V — Milsko-Chikishlyar; VI—VI — Pre-Caucasian; VII—VII — Pre-Elbursian; VIII—VIII — Western-Caspian; IX—IX — East Azerbaijan (Yashmin); X—X — Shakhovo-Azizbekov; XI—XI — Sefidrud-Karabogaz; XII—XII — Central Caspian; XIII—XIII — Ogurchino-Chikishlyar; XIV—XIV — West Turkmen; XV—XV — Aladag-Meserian; XVI—XVI — Adjikabul-Mardakian; XVII—XVII — Vala Abiha

Рис. 2. Южно-Каспийский бассейн. Образование осадочного чехла огромной мощности в центральной части бассейна (по последним данным, до 30 км)

Fig. 2. The South Caspian basin. The formation of a sedimentary cover of enormous capacity in the central part of the basin (according to recent data up to 30 km)

Рис. 3. Ареалы распространения глубоких углеводородных систем в акватории Каспийского моря с залеганием кровли углеводородной системы на глубине свыше 7 км : а — юрского возраста ; б — мел - эоценового возраста ; в — олигоцен - миоценового возраста с глубиной залегания кровли комплекса свыше 9 км

Fig. 3. Distribution areas of deep hydrocarbon systems in the Caspian Sea with the occurrence of the roof of the hydrocarbon system at a depth of more than 7 km: a — Jurassic age; б — Cretaceous-Eocene age; в — Oligocene-Miocene age with a depth of the roof of the complex over 9 km

Южно-Каспийский бассейн характеризуются ступенчато-блоковой тектоноархитектурой; доминированием мощных субвертикальных межформационных и межрезервуарных пульсационно-инъекционных флюидомассоперетоков; лавинным осадконакоплением в верхний плиоцен-четвертичное время (скорость седиментации на отдельных участках и в некоторых временных интервалах — до 1000—1200 м/млн лет); вполне удовлетворительными коллекторскими и фильтрационными свойствами; весьма низкой прогретостью (температуры — до 150 ºС), препятствуюшей термодеструкции жидких и газообразных УВ; активным подводным грязевым вулканизмом; высокой сейсмичностью; многочисленными космодистанционно фиксируемыми проявлениями на поверхности водной среды разнофазных природных УВ; другими геофизическими признаками турбулентности глубокозалегающей геологической среды [3].

Результаты исследований

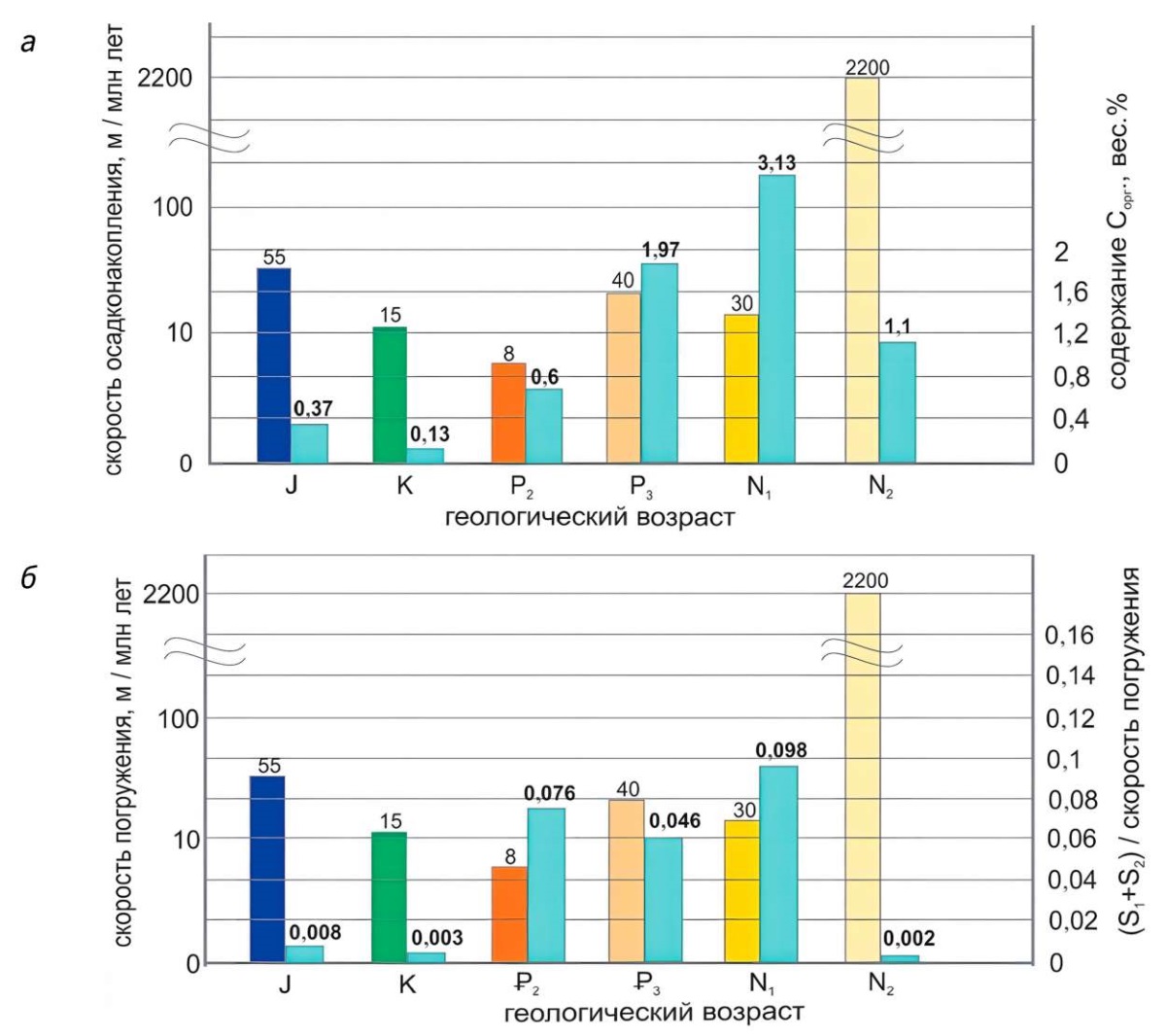

С целью исследования и анализа процессов генерации, миграции и аккумуляции УВ на больших глубинах Южно-Каспийского бассейна была проведена реконструкция условий развития этих процессов в течение всей геологической истории путем моделирования углеводородных систем [1]. Результаты исследований были интегрированы в двух- и трехмерных моделях УВ систем (рис. 4) больших глубин с учетом геодинамики и геофлюидодинамики исследуемых регионов. Результаты моделирования позволяют сделать вывод: наряду с другими факторами, важное значение для генерации ОВ в нефть и расположения главной зоны нефтегазообразования (ГЗН) имеют скорость осадконакопления и погружения бассейна. Накопление осадочного чехла характеризуется различными скоростями и связано с темпом прогибания и объемом осадочного заполнения бассейна [10].

Рис. 4. Модель Южно-Каспийского бассейна (использованы материалы В.Ю. Керимова, Б.В. Сенина, Е.Н. Торопова, Conoco Philips и др.)

Fig. 4. Model of the South Caspian basin (materials of V.Yu. Kerimov, B.V. Senin, E.N. Toropov, Conoco Philips, etc. were used)

Влияние скоростей прогибания и осадконакопления на кинетику процессов генерации УВ показано на примере Южно-Каспийской впадины (ЮКв), которая характеризуется высокими и сверхвысокими скоростями осадконакопления, что было выявлено в результате моделирования история погружения. Согласно модели скоростей седиментации Южно-Каспийской впадины (рис. 5) выявлена следующая картина погружения бассейна: в средне-позднеюрскую эпоху — 50—60 м/млн лет; в меловом периоде — 10—20 м/млн лет; к началу олигоцена — 5—8 м/млн лет; в олигоцен — раннем миоцене 30—40 м/млн лет, в плиоцене скорость тектонического прогибания превысила 2000 м/млн лет. Большие мощности осадочного комплекса, накопленные в особенности в плиоцен-четвертичное время (5,3 млн лет), были связаны с пониженным базисом эрозии бассейна, устойчивым погружением, с высокими скоростями седиментации, а также с деятельностью Палео-Волги, Палео-Куры, Палео-Узбоя и Палео-Аму-Дарьи, т.е. привносом громадного объема осадочного накопления. Вышеназванные условия развития бассейна оказали весьма серьезное влияние на физико-химическую скорость процессов генерации УВ в ЮКв [2].

Рис. 5. График зависимости Сорг от скорости осадконакопления (а) и генерационного потенциала отложений от скорости погружения (б) для ЮКб

Fig. 5. Graph of the dependence of the Sorg on the sedimentation rate (a) and the generation potential of sediments on the immersion rate (б) for the SCb

Установленный различными видами геолого-геофизических и буровых работ фонд локальных структур ПТ (КТ) акватории региона (148,6 тыс. км2) насчитывает 275 поднятий, из которых пребывало в разведке, открыто месторождений и площадей с притоками УВ различной интенсивности, соответственно, 41 и 26; текущие коэффициенты разведанности и успешности составляют 0,316 и 0,149.

Общее количество неопоискованных структур — 188 (68,4%) [7]. Из приведенных цифр следует, что в глубокопогруженной, практически абсолютно неопоискованной и неразведанной центральной части ванны Южного Каспия при соблюдении всех необходимых и достаточных условий (см. ниже) открытие новых месторождений нефти, газа и конденсата наиболее вероятно [11].

В азербайджанском секторе Южного Каспия геолого-геофизическими и буровыми работами, по состоянию на настоящее время, установлен общий фонд локальных поднятий в количестве 149, в числе которых опоискованных и разведанных площадей 68 (в т.ч. 28 открытых месторождений различного фазового состояния); коэффициенты разведанности и успешности составляют, соответственно, 0,456 и 0,188. Неопоискованных структур — 81 (54,3%). Столь высокая вели чина разведанности обусловлена тем обстоятельством, что основной объем ГРР в акватории сектора был реализован в относительно узкой шельфовой и материкового склона полосе, не превышающей по ширине 15—25 км, в то время как во много раз превышающей ее по площади глубоководной впадине Каспия (площадь около 43 тыс. км2) величина коэффициента разведанности этой части акватории существенно меньше — 0,186. Для района характерен весьма широкий диапазон экспертных оценок начального геологического УВ потенциала — 5,76—30 млрд т н.э., что отражает влияние как очевидных погрешностей геолого-методологического плана, так и геополитических компонент [5].

До настоящего времени наиболее глубокими поисково-оценочными скважинами в азербайджанской акватории являются: скв. 4 пл. Умид — 6755 м (глубина моря 50—200 м); скв. 2 пл. Абшерон — 6875 м (глубина моря 250—650 м); скв. 1 пл. Нахчыван — 6746 м (глубина моря 200— 300 м); скв. 2 пл. Зафар-Машад — 7087 м (глубина моря 450—950 м); скв. SDX-4 пл. Шахдениз — 7301 м (глубина моря 70—650 м) [17]. Первые четыре скважины при тестировании коммерчески привлекательных в отношении промышленной нефтегазоносности объектов пока не установили; на месторождении Шахдениз разведанные запасы природного газа составляют 1,2 трлн м3, конденсата 240 млн т (1,44 млрд т н. э.). В последнее время операторами Абшерон и Умид заявлено об обнаружении в ПТ этих площадей на глубинах, не превышающих 6500 м, значительных объемов газа и конденсата. Помимо всех вышеназванных поднятий, весьма перспективными, по оценкам местных геологов, представляются также неопоискованные структуры Бабек (глубина моря 100—300 м), Шафаг Асиман (глубина моря 650—800 м). Суммарно только по всем указанным первоочередным для постановки поисково-разведочных работ площадям ими прогнозируются ресурсы в объеме 2,05 трлн м3 газа и 310 млн т конденсата (2,36 млрд т н. э.) [6].

В туркменской акватории Южного Каспия комплексом геолого-геофизических работ бурения выявлено 76 локальных структур, в том числе 14 опоискованных и разведанных, (в т.ч. 9 нефтегазовых, газонефтяных и газоконденсатно-нефтяных месторождений), что определяет значение коэффициентов разведанности и успешности, соответственно, 0,184 и 0,118. Фонд неопоискованных поднятий — 62, или 82%. Самой глубокой скважиной являлась скв. 2 пл. Огурджы (Туркменская структурная терраса) с забоем 5732 м в верхнем отделе КТ, не показавшая в своем разрезе признаков реального промышленного УВ насыщения. Непродуктивными оказались и все другие 5 скважин пл. Огурджы. Западный Ордекли этого же района; скв. 1 пл. Туркменабат (бывш. пл. Ферсмана) — восточный сегмент субширотного Сары Чекичлерского прогиба, все не дошедшие до низов КТ и даже не вскрывшие основные регионально нефтегазоносные объекты — VIII горизонт КТ (стратиграфический аналог свиты «перерыва» ПТ), IX, X горизонты, расположенные примерно на 800—1000 м вверх от подошвы КТ. Изученный во всех скважинах разрез верхнего отдела КТ представлен пологими малоамплитудными (до 300—350 м) поднятиями с весьма частым неоднородным линзовидным пространственно невыдержанным чередованием песчаных, алевролитовых и глинистых пластов толщинами не более 10 м (гызылгумская фация КТ, фация Палео-Аму-Дарьи и Палео-Узбоя), что явно не может обеспечить наличия в нем высокоамплитудных резервуаров и аккумуляцию в них сколько-нибудь значительных объемов УВ [8]. Что касается перспектив невскрытого нижнего отдела КТ в первых двух районах, то их также следует оценивать не особо благоприятными исходя из аналогичного качества коллекторов и их относительно пониженной нефтегазонасыщенности на сопредельных месторождениях соседней к востоку оншорной Гогерендаг-Чекичлерской зоны поднятий, выполненной в своей южной части малопривлекательной в отношении крупномасштабной нефтегазоносности горгано-атрекской фацией. Современное состояние сырьевой базы КТ туркменского сектора Южного Каспия характеризуется весьма широким диапазоном экспертных оценок начального извлекаемого УВ потенциала — 0,4—18,4 млрд т н. э. (максимальные величины потенциала 16,5—18,4 млрд т н. э., естественно, декларируются государственными структурами), что порождает значительные неопределенности в оценке перспектив его нефтегазоносности, ориентации и последовательности ГРР, максимизирует геологические, технологические и экономические риски [4].

В иранской части акватории Южного Каспия к настоящему времени геолого-геофизическими и различного рода буровыми работами установлено наличие 50 локальных поднятий (в т.ч. блоки Мехр, Анаран, Моган), из которых пребывало в процессе поисков и разведки 5; неопоисковано 45 структур — 90%. Иранской стороной, по неподтвержденным данным, утверждается открытие 4 месторождений УВ; коэффициент успешности в этом случае составляет 0,08%, общее число пробуренных скважин — 13. Характерной особенностью района являются весьма высокие узкость шельфа и крутизна континентального склона [9]. В пределах иранской части глубоководной ванны Южного Каспия широким распространением пользуется южнокаспийская фация ПТ, характеризующаяся мелкозернистостью осадков, повышенной глинистостью, пространственной неоднородностью (невыдержанностью по площади и разрезу). На участках субширотных Сары-Чекичлерского и Лянкярано-Горганского структурных поясов в связи с возрастанием роли местных источников сноса терригенного материала (горные сооружения Талыша, Эльбруса, Копетдага) литофациальный облик ПТ (КТ) претерпевает значительные негативные трансформации, выражающиеся в развитии здесь специфических талышской, решт-сефидрудской, предэльбрусской, горганской, атрекской ее подфаций, характеризующихся слабой отсортированностью осадков, резким сокращением их мощности, весьма высокой глинистостью (до 95%), ухудшением фильтрационно-емкостных показателей [14].

Наиболее глубокой (5570 м) до последнего времени считалась проведенная еще в конце 1960-х годов азербайджанскими организациями непродуктивная скв. Хазар-1 пл. Энзели-море. По наиболее авторитетным экспертным оценкам (Energy Information Administration of US Department of Energy, 1996; U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment, 2000; BP Statistical Review of World Energy, 2005; Российский центр ГЕОН, 2004; Министерство природных ресурсов РФ, 2010), углеводородный потенциал региона составляет от 1,00 до 3,09 млрд т н. э. [18]. Следует подчеркнуть, что информация по Ирану носит почти полностью закрытый характер, и известно лишь, что ГРР в его части Южного Каспия проводили иранская национальная компания ИННК (NIOC) с участием британской фирмы Lasmo и англо-голландской Royal Dutch/Shell, а также консорциум LUKoil Overseas — Norsk Hydro (блок Анаран — пл. Азар, Дехлоран, Шангуле — Вест, Мусиан). Несмотря на известные отдельные отрицательные результаты опробования ряда скважин, тем не менее, по нуждающимся в уточнении заявлениям Министерства нефти: «В последние горды в иранских территориальных водах Южного Каспия в ходе ГРР, охвативших площадь 10 тыс. км2, обнаружены богатые месторождения нефти и газа, геологические запасы которых оцениваются ИННК в 10 млрд бар нефти (1,35 млрд т) и 560 млрд м3 газа» [ интернет-изд. IRAN.ru 2005].

Обсуждение результатов

Анализ распределения УВ насыщения в акватории Южного Каспия показывает, что:

- практически вся выявленная к настоящему времени промышленная нефтегазоносность в регионе позиционирована в основном за внешним периметром глубоководной области акватории в виде приближенной по конфигурации к кольцевой полосе шириной 20—50 км, охватывающей как оншорную зону, бортовых обрамлений бассейна, так и непосредственно прилегающих шельфа и материкового склона с батиметрией до 200—220 м;

- разведанные «пустые» структуры бассейна окаймляют внешний периметр центральной глубоководной впадины Южного Каспия;

- в пределах бассейна все выявленные месторождения и площади с установленной нефтегазоносностью всегда обязательно пространственно ассоциируются с зонами (ареалами, участками, пунктами, очагами) дренажа гидродинамических субсистем, осуществляемого в ходе мощной вертикальной миграции флюидов по плоскостям проводящих дизъюнктивов, эруптивам грязевых вулканов, контактам диапировых внедрений с вмещающими породами, литофациальными несогласиями («гидрогеологического окна»), зонами повышенной трещиноватости и другим нарушениям сплошности пород;

- все месторождения генетически и пространственно сопряжены с зонами проявлений высокой макро- и микросейсмичности трещин отдельности, заполненных гидротермальными агрегатами, кварцитами, вторичными цементами порово-трещинного пространства; крупномасштабного грязевого вулканизма, гидрогеохимических, положительных геотемпературных, палинологических, изотопных свкозных субвертикальных переточно-инъекционных аномалий и гидродинамических дренажных пьезоминимумов, вещественно выражающихся в виде присутствия на дневной поверхности почти каждой структуры субмаринных выходов нефти, газа и подземных вод; соленых озер глубинного питания, зон резко повышенных против фоновых геотемператур, пятен несингенетичных разрезу подземных вод, восходящих минерализованных термальных источников, некков, натеков травертинов, кира, асфальта, озокерита, солончаков;

- в направлении от бортовых обрамлений бассейна к его центральной глубоководной котловине (по мере роста толщин перекрывающего верхний плиоцен-четвертичного комплекса и соответствующего погружения поверхности ПТ (КТ)) нефтегазоносность локальных структур закономерно уменьшается до практически полного отсутствия УВ насыщения;

- в акваториальной части бассейна до настоящего времени не выявлено ни одно месторождение, где поверхность ПТ (КТ) на своде поднятия залегала бы на глубинах, превышающих 1700—1750 м (Кровля ПТ (КТ) на непродуктивных пл. Сейяр — 2980, Нахчыван — 2000, Зафар-Машал — 3200, Абшерон — 2400, Огурджы — 3000, Западно-Ордекли — 2800, Туркменабат — 3800, Энзели-море — 2400 м). (Единственным исключением является осложненное крупномасштабными дизъюнктивами и грязевым вулканизмом месторождение Шахдениз с глубиной залегания кровли ПТ 1875 м на своде поднятия, расположенного непосредственно на региональном Шахово-Азизбековском глубинном линеаменте, секущем весь осадочный чехол Южного Каспия.)

Оценка указанных объективных геологических условий нефтегазоносности ЮКб приводит к заключению, что она подчиняется общебассейновому принципу доминирования флюидодинамических механизмов в формировании и размещении УВ скоплений. Теоретическую основу флюидодинамической концепции формирования и размещения нефтегазоносности составляют следующие имманентные принципы:

- основным условием, обеспечивающим формирование скоплений нефти/газа в природном резервуаре, является обязательное предварительное освобождение его пустотного пространства (порового/трещинного) от ранее заполнявших сингенетичных седиментогенных подземных вод и создания, таким образом, свободных аккумулирующих объемов, способных к насыщению мигрирующими из зон и очагов генерации УВ — «без предварительной эмиграции подземных вод нет последующей миграции и аккумуляции углеводородов»;

- в любой тектоно-структурной, стратиграфической, литофациальной обстановке геологические тела приобретают способность природных резервуаров (ловушек) УВ исключительно при реализации их гидродинамического дренажа;

- нефтегазоносность локальных поднятий (антиклинальных зон, тектонических поясов, района, регионов, бассейна) всегда является многокритериальной интегральной функцией сложного сочетания многочисленных количественных аргументов, характеризующих структурно-тектонические условия ловушек, историю их геологического развития, литофациальные и фильтрационно-емкостные особенности разрезов, гидродинамические и гидрохимические обстановки аккумулирующих УВ геологических тел, геотермический и барический режимы осадочной толщи.

В этой связи обязательно необходимым и исключительно важным является понимание того обстоятельства, что в поисково-разведочном процессе основными критериями являются не только облигатный квартет общегеологических качественных показателей — потенциально нефтегазопроизводящие породы, коллекторы, ловушки, экраны, характеризующие лишь гипотетическую вероятность присутствия промышленных УВ, но главным образом строгие, индивидуальные для каждого региона (района, тектонической зоны) количественные взаимосоотношения структурно-тектонических, литофациальных, фильтрационно-емкостных, гидродинамических, гидрохимических и геотермобарических параметров природных резервуаров, определяющие реальную по времени возможность их заполнения нефтью или газом. Региональное нефтегазонасыщение каких-либо свит и горизонтов, наличие удовлетворительных порово-трещинных емкостей — коллекторов, ловушек, мощных покрышек, присутствие в разрезе УВ генерирующих интервалов является сочетанием лишь необходимых, но отнюдь не достаточных факторов для формирования промышленной нефтегазоносности; первый из названных факторов определяет только вероятность события, второй — его возможность.

Приведенные выше объективные геологические факты однозначно свидетельствуют об обязательности учета присутствия или отсутствия в разрезах, оцениваемых как перспективные площади (зон, участков, тектонических блоков-ступеней) ЮКб каналов миграции флюидов от глубокопогруженных очагов их генерации до зон нефтегазоаккумуляции. В регионе такими каналами, очевидно, являются зоны повышенной трещиноватости, контактов диапировых внедрений, эруптивы грязевых вулканов, литофациальные несогласия («гидрогеологические окна»), зоны разуплотнения пород и другие нарушения сплошности геологической среды, которые могут фиксироваться в геофизических полях в виде явной турбулентности этих участков локальной и региональной складчатости. В этом случае энергичная миграция флюидов сама формирует в осадочном чехле субвертикальные каналы гидравлической связи иногда достаточно причудливой формы, заполненные разуплотненным пластичным (иногда даже квазиожиженным) осадочным материалом, способным в благоприятных условиях обеспечить мощный глубинный природный гидроразрыв. В зависимости от интенсивности и продолжительности импульсов миграции степень разуплотнения и консистенция осадочного материала меняются. Эти особенности отражаются на сейсмопрофилях различным «сейсмическим имиджем», что в определенной степени позволяет выявлять и даже картировать каналы миграции УВ (так называемые “gas chimney”) (рис. 6).

Рис. 6. Сейсмопрофили, отражающие «сейсмический имидж», позволяющий выявлять и картировать канал миграции УВ (“gas chimney”)

Fig. 6. Seismic profiles reflecting the “seismic image”, which allows to identify and map the HC migration channel (“gas chimney”)

Общий анализ совокупности всех геологических условий, касающихся пространственного размещения промышленных запасов УВ на суше и в прилегающей офшорной зоне за внешним периметром глубоководной части Южного Каспия (батиметрия до 200—220 м), как функции флюидодинамических процессов и условий дренажа разрезов отдельных локальных структур, тектонических блоков и региональных зон нефтегазонакопления приводит к заключению, что оно в самой значительной степени является производным четвертичной (плейстоцен-современной) фазы субвертикальной миграции водопарогазонефтяной флюидальной субстанции, генерированной глубокопогруженными нижними интервалами осадочной толщи (возможно, даже с участием коровых и подкоровых эманаций), на синхронном инверсионном этапе геологической истории бортовых обрамлений бассейна [13].

Оценивая с позиций современной геофлюидодинамики перспективы нефтегазоносности неопоискованных локальных структур глубокопогруженной котловины Южного Каспия с батиметрией 250—1000 м и погружением в их пределах кровли ПТ (КТ) в интервал гипсометрических отметок (-2000)—(-4500) м, обязательно необходимым является также учет того чрезвычайно важного момента, что все «пустые» структуры, окаймляющие по внешнему периметру ступенчато-блоково построенную глубоководную зону акватории и наиболее приближенные к ее центру, объективно являются индикаторами осуществления в ПТ (КТ) генерации УВ и механизмов реализации последующих миграционно-аккумуляционных процессов [19]. В этом аспекте роль центральной ванны Южного Каспия, характеризующейся резкой глинизацией разреза ПТ (КТ) (вследствие максимальной удаленности района от областей сноса терригенного материала) и сочленяющейся с бортовыми обрамлениями бассейна посредством высокоамплитудных латерально экранирующих тектонических, стратиграфических и литофациальных несогласий, предстает достаточно ограниченной, лимитируя тем самым как перспективы выявления в ее наиболее погруженных ловушках крупных скоплений нефти/газа, так и реальность их накопления в вышезалегающих поднятиях в рамках концепции автохтонности УВ вмещающим отложениям и доминирования их перемещения по модели дифференциального улавливания («траппирования»). Подтверждением последнего является последовательный рост в направлении от бортов к центральной части бассейна напряженности гидродинамической системы ПТ (КТ) — ограничения миграционных процессов, констатируемой развитием в ней кульминационных сверхгидростатических пластовых (АВПД) и приближенных к геостатическим поровых (АВПоД) давлений. Учитывая вышеизложенное, перспективы связаны с открытием газоконденсатных месторождений, в локальных структурах глубокопогруженной котловины Южного Каспия приуроченных к достаточной степени сильно дислоцированным дизъюнктивами и грязевым вулканизмом структурным ловушкам и гидродинамически привязанных к крупным региональным разломам, обеспечивающим необходимую степень дренажа природных резервуаров, и таким образом компенсирующих негативное влияние фактора весьма глубокого залегания поверхности ПТ (КТ).

Перспективы нефтегазоносности ПТ (КТ) глубоководной ванны Южного Каспия могут быть увеличены, если при прогнозе ее УВ насыщения принять во внимание вероятность принципиально иной геологической ситуации с временем формирования ловушек и залежей. В соответствии с ней глубокопогруженные природные резервуары центральной части акватории ЮКб имеют достаточные шансы оказаться заполненными УВ при облигатном условии, что их аккумуляция была реализована до временного интервала активной иммерсии района, т.е. до лавинной седиментации верхней апшерон-четвертичной толщи мощностью на отдельных поднятиях до 6,4 км (например, пл. Научная — 2,55, пл. Сейяр — 2,98, пл. им. Мушвига — 3,5, пл. Туркменабат — 3,8, пл. им. А. Абида — 5,6, пл. им. Натаван — 6,0, пл. им. М. Санани — 6,4 км и др.), т.е. тогда, когда поверхность ПТ (КТ) залегала на глубинах до 1700—1800 м, обеспечивающих эффективный дренажный флюидомассообмен. При таком варианте геологической обстановки необходимым элементом является завершение к этому времени становления общего тектонического плана зоны (блока, ступени), структурного и дизъюнктивного оформлений локальных поднятий. По времени все это синхронно кооперируют с главной фазой миграции УВ в масштабах всего бассейна Южного Каспия, приходящейся на плиоценовый- акчагыл-нижнеабшеронский стратиграфический диапазон.

Положительными факторами при этом могут служить вполне удовлетворительные коллекторские свойства возможно продуктивных пластов на глубинах до 8,5—9 км (если они в этом районе вообще могут присутствовать вследствие резкой глинизации разреза ПТ (КТ) в направлении от бортовой периферии бассейна к его центральной части и надежные экранирующие свойства мощной вышезалегающей осадочной серии, консервирующей скопления УВ [16].

В рамках развиваемых представлений теоретически мыслимым представляется также вариант геологической ситуации, когда ловушка еще не окончила свое структурное оформление в качестве природного резервуара до начала главной и завершающей фаз миграции УВ и движущиеся флюиды «проскакивали» мимо нее «без задержки» выше по региональному восстанию пластов; естественно, в этом случае ловушка окажется «пустой» даже при наличии всех других необходимых и достаточных факторов формирования УВ скоплений.

Совершенно очевидным представляется и тот случай, когда ловушка в результате явлений эрозии оказывается размытой на значительную глубину и ранее находившиеся в ней залежи оказыва ются полностью деградированными (место рождения Гирмаку, Фатьмаи, Хамамдагдениз, Гарасу, Санги-Мугань, Ульфат и др.).

Заключение

Наиболее привлекательными для постановки ГРР представляются отдельные полосообразно ориентированные поднятия, непосредственно тяготеющие в Шахово-Азизбековскому, Центрально-Каспийскому, Сефидруд-Карабогазскому, Западно-Туркменскому меридиональным, Сангачал-Огурджынскому, Мильско-Чекичлерскому, Предмалокавказскому субширотным, диагональным вала Абиха разломам, особенно к участкам их пересечения. К таким структурам, в частности, могут быть отнесены: в зоне складчатости вала Абиха — пл. им. М. Азизбекова, пл. Шафаг, пл. Асиман, пл. им. Дж. Джабарды, пл. им. Мушвига, где глубины кровли ПТ составляют 3000—3400 м; в Сары-Чекичлерской зоне — Западно-Чекичлерская и, не исключено, пл. им. Ханлара (глубины кровли КТ — 3000— 4400 м). В отношении возможной газонефтеносности наиболее предпочтительными для поисков представляются сопряженные с региональным диагональным разломом вала Абиха, разделенные крупноамплитудными поперечными разрывами и осложненные интенсивным грязевым вулканизмом площади контрактного блока Алов — Шарг — Араз, где кровля ПТ залегает на глубинах 2200—3200 м, а толща воды — 450—700 м. Естественно, все эти ожидания не предлагают структурной «молодости» ловушек и подразумевают завершение цикла их формирования к началу основной фазы внедрения в ПТ (КТ) УВ из подстилающих отложений.

На современной стадии изученности, чтобы давать более или менее надежную количественную оценку запасов, ресурсов и геологического потенциала глубоководной акватории Южного Каспия, необходимо предварительное проведение в ней полного комплекса региональных космодистанционных рекогносцировочных работ, полномасштабной морской газогеохимической съемки, опорно-параметрического бурения, региональной высокоразрешающей геофизики, на базе которой следует осуществить интеграцию палеотектонической, палеоструктурной, палеспастической реконструкций в нефтегеологическую бассейновую модель, которую необходимо дополнить моделированием углеводородных систем и формализовать цифровыми методами на основе изложенных выше концептуальных флюидодинамических положений.

Список литературы

1. Алиева Е. Модель углеводородной генерации и аккумуляции и ее применение в геологической разведке в глубоководной части Каспия. 65 th. EAGE, Stavanger, 2003. С. 54—60.

2. Всеволожский В.А., Дюнин В.И. Анализ закономерностей гидродинамики глубоких пластовых систем // Вестник МГУ. Серия геология. 1996. С. 78—80.

3. Гулиев И.С., Керимов В.Ю., Мустаев Р.Н. Фундаментальные проблемы нефтегазоносности Южно-Каспийского бассейна // Доклады Академии наук. 2016. Т. 471. № 1. С. 62—65.

4. Гулиев И.С., Федоров Д.А., Кулаков С.И. Нефтегазоносность Каспийского региона. Баку: «Nafta — Press», 2009. С. 101—106.

5. Керимов В.Ю., Рачинский М.З. Геофлюидодинамические факторы формирования, размещения и прогноза нефтегазоносности // Советская геология. 1990. № 11. С. 115—125.

6. Керимов В.Ю., Рачинский М.З. Геофлюидодинамика нефтегазоносности подвижных поясов. М.: Недра, 2011. C. 202—207.

7. Керимов В.Ю., Серикова У.С., Мустаев Р.Н., Гулиев И.С. Нефтегазоносность глубокозалегающих отложений Южно-Каспийской впадины // Нефтяное хозяйство. 2014. № 5. С. 50—54.

8. Линдтроп Н.Т., Анфилатова Э.А., Дмитриева Е.А. Геологические закономерности распространения крупных месторождений нефти и газа за рубежом. Л.: Недра, 1970. С. 198—203.

9. Рачинский М.З. Консолидационные процессы в глинистых образованиях, их роль, место и значение в формировании нефтегазоносности и гидродинамического режима глубоких недр // Геология горючих ископаемых. 1982. Вып. 59. С. 98—100.

10. Серикова У.С., Алланазарова М.А., Нюренберг Е.С. Условия формирования ловушек и залежей нефти и газа в Западной Туркмении // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2022. № 3. С. 47—58.

11. Серикова У.С., Романов П.А. Оценка условий формирования и распределение ловушек и залежей в Каспийском регионе // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2022. № 4. С. 64—80.

12. Серикова У.С. Системно-исторический подход и методы исследований объектов нефтегазового комплекса Каспийского региона // В сб.: Новые идеи в науках о Земле: мат-лы XIV Междунар. науч.-практ. конф. В 7 т. 2019. С. 193—196.

13. Серикова У.С., Исмаилов Д.Д. Сырьевая база нефтегазового комплекса Каспийского региона и прогноз добычи углеводородов // В сб.: Новые идеи в науках о Земле: мат-лы XIV Междунар. науч.-практ. конф. В 7 т. 2019. С. 201—206.

14. Dodson C.R., Standing M.B. Pressure-volumetemperature and solubility relations for natural gas-water mixtures. Drilling and Production Practice. American Petroleum Institute, 1944. P. 79—90.

15. Guliyev I.S., Kerimov V.Yu., Osipov A.V. Hydrocarbon potential of great depths. Oil, gas and business. 2011. № 5. С. 9-1.

16. Kerimov V., Rachinsky M., Mustaev R., Serikova U. Geothermal conditions of hydrocarbon formation in the south caspian basin Iranian // Journal of Earth Sciences. 2018. Т. 10. No. 1. P. 78—89.

17. Rachinsky M.Z., Kerimov V.Yu. Fluid dynamics of oil and gas reservoirs. New Jersey, 2015. P. 95—110.

18. Rachinsky M.Z., Chilingar G.V. Oil and Gas Potential of South-Caspian Basin // Energy Sources Jornal / 2007. Part A, vol. 29, issue 15. P. 34—50.

19. Rachinsky M.Z., Chilingar G.V. Evaluation of oil and gas fields in deeply-buried sediments of South Caspian Depression // Geosciences. 2013. No. 3. P. 140—153.

Об авторах

У. С. СериковаРоссия

Серикова Ульяна Сергеевна – кандидат технических наук, доцент, преподаватель кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (965) 429-39-79

М. А. Алланазарова

Россия

Алланазарова Мехрибан Айдыновна – аспирант 1-го курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (968) 385-97-91

Рецензия

Для цитирования:

Серикова У.С., Алланазарова М.А. Перспективы поисков месторождений нефти и газа в глубокозалегающих отложениях акватории Южного Каспия. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(2):33-46. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-2-33-46

For citation:

Serikova U.S., Allanazarova M.A. Oil and gas prospects in deep deposits of the South Caspian water area. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(2):33-46. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-2-33-46