Перейти к:

Условия формирования и эволюция нефтегазоматеринских толщ Восточно-Сибирской потенциально нефтегазоносной провинции

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2022-64-1-38-49

Аннотация

Введение. Шельф Восточно-Сибирского моря относится к Новосибирско-Чукотской потенциально нефтегазоносной провинции. Основанием для определения Восточно-Сибирского шельфа в качестве потенциально нефтегазоносной провинции и его разделения на области стало, наряду со структурно-геологическими предпосылками, выявление на Новосибирских островах многочисленных битумопроявлений в палеозойских, триасовых и юрских отложениях.

Цель исследования. Целью являлось построение пространственно-временных цифровых моделей осадочных бассейнов и углеводородных (УВ) систем для основных горизонтов нефтематеринских пород, а также детальный анализ информации о нефтегазоносности, газохимическом изучении осадков, характеристики компонентного состава и эволюции нефтегазоматеринских толщ в пределах изучаемой перспективной нефтегазоносной провинции. Проведенные исследования позволили изучить региональные тренды нефтегазоносности, особенности формирования осадочного чехла и развития углеводородных систем изучаемого района.

Материалы и выводы. Источником информации являются материалы производственных отчетов, полученных по отдельным крупным объектам в районе акватории. В качестве основы для бассейнового анализа использована модель, разработанная специалистами Equinor (Somme et al., 2018) [8, 9], которая охватывает временной период с триаса по палеоген включительно и учитывает плито-тектонические реконструкции, выполненные Dor´e и соавт. в 2015 г. Построенная модель включает четыре основных осадочных комплекса: доаптский, апт-верхнемеловой, палеогеновый, неоген-четвертичный.

Результаты. Расчет численных моделей выполнен в двух вариантах с разными типами керогена нефтегазоматеринских толщ (НГМТ), соответствующими гумусовому и сапропелевому органическому веществу (ОВ). Результаты проведенных исследований показали, что ключевым фактором, контролирующим развитие углеводородных систем, является скорость погружения бассейнов и мощность формируемых комплексов перекрывающих пород.

Заключение. Анализ полученных результатов позволил выделить наиболее перспективные объекты исследования. Выделены основные очаги генерации УВ апт-позднемелового и палеогенового комплексов и области наиболее вероятной аккумуляции. Значительный углеводородный потенциал ожидается в клиноформах палеогена Восточной Арктики. В настоящее время этот комплекс недооценен, и для проведения ресурсной оценки требуется дополнительное изучение, включая детальное картирование его внутреннего строения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мамедов Р.А., Алланазарова М.А., Сагдеев Р.Р., Суюнбаев Т.Н. Условия формирования и эволюция нефтегазоматеринских толщ Восточно-Сибирской потенциально нефтегазоносной провинции. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2022;(1):38-49. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2022-64-1-38-49

For citation:

Mamedov R.A., Allanazarova M.A., Sagdeev R.R., Suyunbaev T.N. Formation conditions and evolution of the oil and gas strata of the prospective East Siberian oil and gas province. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2022;(1):38-49. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2022-64-1-38-49

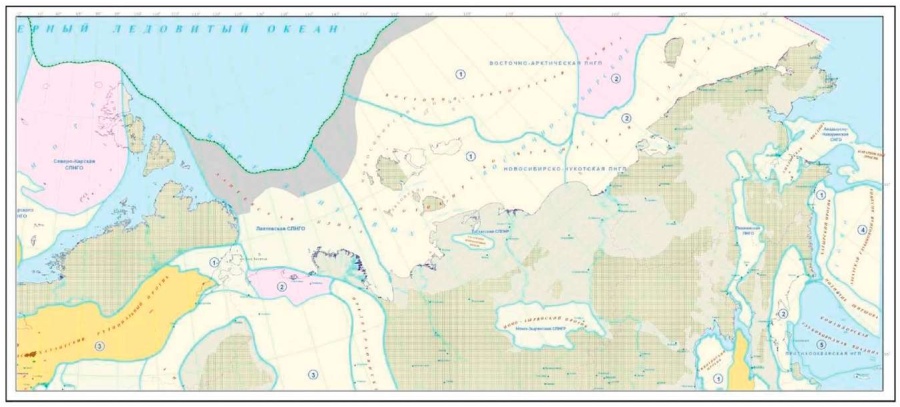

Шельфовая область Восточно-Сибирского моря принадлежит Новосибирско-Чукотской (она же Новосибирская или Восточно-Сибирская) потенциально нефтегазоносной провинции, очертания которой однозначно не установлены (рис. 1). Существует вариант ее продолжения в северную область Чукотского моря вплоть до северного склона Аляски и вариант ее ограничения на востоке посредством поперечной структуры, связанной с зоной сопряжения Медвежинско-Шелагской зоны поднятий и Дремхедским прогибом. Каждый из вариантов, очевидно, может рассматриваться в качестве рабочей гипотезы. В данном обзоре принят последний вариант как наиболее соответствующий природному делению Восточно-Арктического шельфа на отдельные моря как по внешним географическим и геоморфологическим признакам, так и по структуре подошвы осадочного чехла в той мере, в которой она на сегодня изучена [8][9].

Рис. 1. Карта нефтегазаносности Восточно-Сибирской потенциально нефтегазоносной провинции (выкопировка из карты нефтегазоносности РФ и сопредельных стран СНГ [5])

Fig. 1. Map of oil andf gas potential of the East Siberian potentially oil andf gas province (extracted from the map of oil andf gas potential of the Russian Federation andf neighboring CIS countries [5])

В принятых очертаниях в составе провинции может быть выделено до пяти потенциально нефтегазоносных областей: Усть-Индигирская, Медвежинско-Шелагская, Новосибирско-Благовещенская, Восточно-Сибирская и Де Лонга. Среди них наибольшими мощностями разреза от 2,0 до 12,0 км и более и, возможно, его наибольшим стратиграфическом интервалом, а также ожидаемой перспективностью выделяются две последних области.

В карбонатно-терригенных отложениях кембрия-силура отмечены находки «метаморфокеритов» — органического вещества, потерявшего подвижность и способность к растворению в органических растворителях.

В карбонатных породах девонского возраста зафиксированы признаки миграции УВ в виде локальных скоплений битумов по трещинам и остаткам раковин. Высокое содержание ОВ и битумов отмечаются также на некоторых участках развития каменноугольных и пермских пород в терригенных отложениях юры и мела.

Кроме того, в мелких картировочных скважинах, вскрывших отложения от юры до антропогена, на Земле Бунге (о-в Котельный), на островах Фаддеевском и Новая Сибирь, а также в проливах Санникова и Дм. Лаптева обнаружены проявления газа [13], содержащие метан и его тяжелые гомологи.

Выделение нефтегазоносных комплексов в этой провинции, как считает подавляющее большинство исследователей, пока преждевременно, поэтому в качестве потенциально нефтегазоносных выделяют комплексы, отвечающие крупным стратиграфическим подразделениям: палеозою, мезозою и кайнозою. При этом на севере провинции, в зонах развития древнего фундамента, предполагается развитие с разной полнотой всех трех комплексов, а на юге — только верхов мезозойского и кайнозойского комплекса.

В палеозойской части разреза в качестве возможных нефтегенерирующих толщ рассматриваются, по аналогии с Новосибирскими островами, битуминозные отложения нижнего-среднего девона. Породы верхнего девона имеют низкое содержание ОВ, но в связи с преобладанием глинистой составляющей рассматриваются как потенциальные флюидоупоры.

В качестве нефтематеринских толщ, по результатам исследований на островах и экстраполяции этих результатов на акваторию [9], рассматриваются, в частности, терригенно-карбонатные отложения карбона, где содержание Сорг. составляет 1,0—3,9 % и преобладает преимущественно сапропелевый тип ОВ.

Генерационный потенциал отложений перми связан с ОВ гумусового состава (Сорг. 1,3—3,7 %), что при низкой битуминозности позволяет относить эти отложения к газоматеринским.

Триасовые отложения, по данным указанных исследований, могут рассматриваться как основные нефтегазоматеринские толщи Восточно-Сибирского моря. Они характеризуются высоким содержанием Сорг — до 10 %, морским генезисом, большой мощностью отложений и смешанным составом ОВ. Глинистые отложения триаса выступают также в качестве хороших флюидоупоров [1—4].

Геохимические данные по юрским отложениям отсутствуют, однако по аналогии с прилегающим регионом Чукотского моря предполагается, что они также могут принимать участие в формировании УВ потенциала акватории [8][13].

Угленосная толща мела с содержанием Сорг. до 20% и ОВ гумусового типа выступает в качестве газогенерирующей толщи.

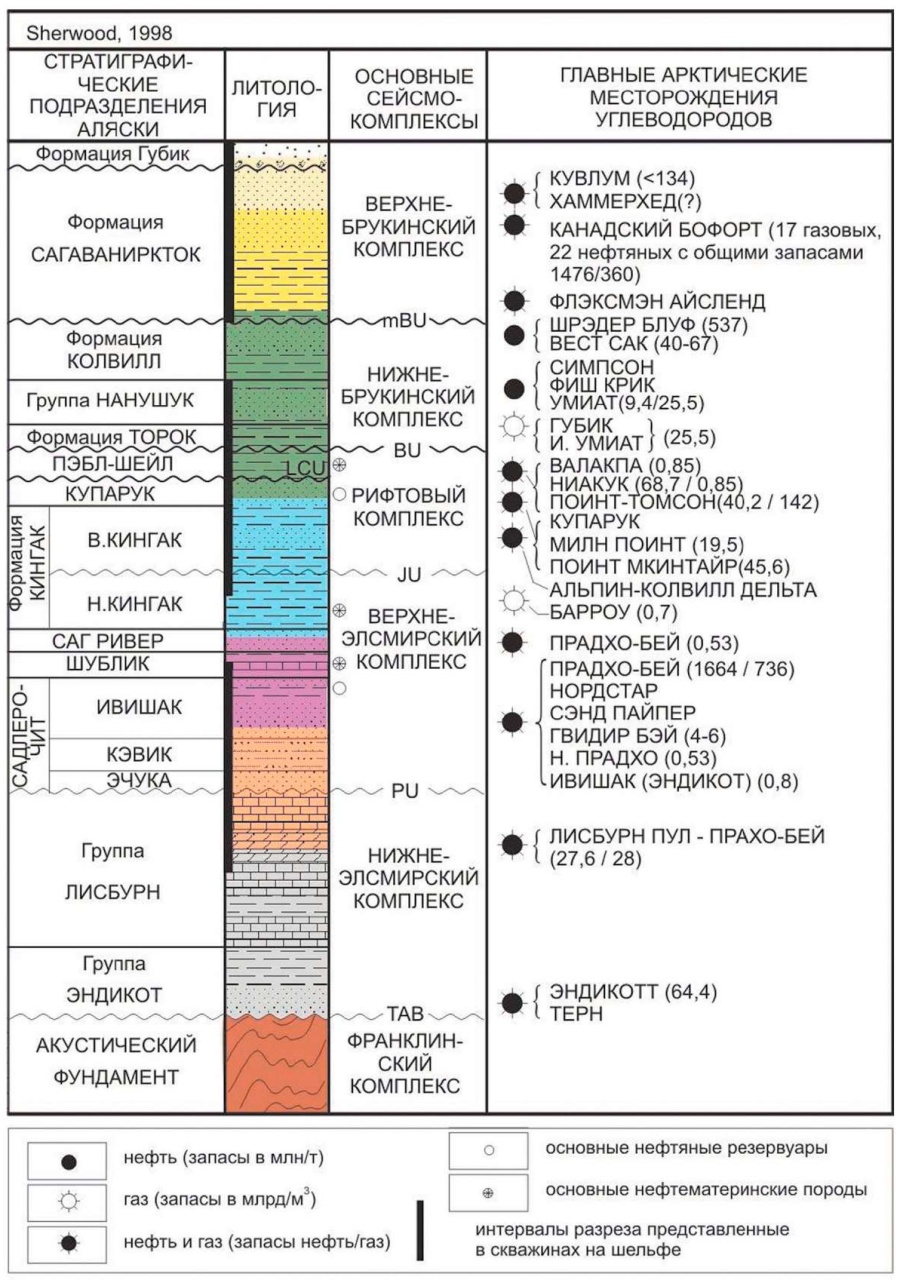

При оценке нефтегазоносности и ресурсов Восточно-Сибирского моря в качестве аналога все исследователи рассматривают провинции бассейнов Северного склона Аляски и моря Бофорта [6—8], имеющих заметное сходство в истории геологического развития. Мегабассейн Северного склона Аляски охватывает синнадвиговый бассейн Колвилл с мощной мел-кайнозойской молассой и расположенный на шельфе Чукотского моря трог Ханна с элсмирским и рифтовым комплексом (верхний девон-баррем) и Чукотскую платформу с нижнебрукскими (апт-верхний мел) отложениями.

В нефтегазоносной провинции Северного склона Аляски, включая прилегающую акваторию Чукотского и Бофорта морей, с 1946 по 2001 г. открыто 65 месторождений УВ [7]. Анализ информации показывает, что месторождения, открытые на Северной Аляске, находятся в различных возрастных нефтегазоносных комплексах: от среднепалеозойских (миссисипская свита каменноугольных отложений)до кайнозойских отложений. На рисунке 2 показаны нефтегазоносные формации, принятые американскими специалистами по Северной Аляске.

Рис. 2. Обобщенная стратиграфическая схема бассейнов Северной Аляски и шельфа Чукотского моря [10]

Fig. 2. Generalized stratigraphic scheme of the basins of Northern Alaska andf the shelf of the Chukchi Sea [10]

Методика исследований

Для оценки углеводородного потенциала изучаемых акваторий в рамках настоящей работы выполнено численное бассейновое моделирование. С учетом существенных неопределенностей в части вещественного состава пород в модели были выделены гипотетические углеводородные системы в основании каждого комплекса. Расчет выполнен в двух вариантах с разными типами керогена НГМТ, соответствующими гумусовому и сапропелевому ОВ [9—12].

Результаты исследований

Результаты проведенных исследований показали, что ключевым фактором, контролирующим развитие углеводородных систем, является скорость погружения бассейнов и мощность формируемых комплексов перекрывающих пород.

Анализ палеогеографических условий формирования отложений позволяет предполагать присутствие элементов углеводородных систем в составе основных комплексов осадочного чехла.

В связи с изложенным в модели были выделены гипотетические углеводородные системы в основании каждого комплекса. Расчет выполнен в двух вариантах с разными типами керогена НГМТ, соответствующими гумусовому и сапропелевому ОВ.

Результаты выполненного моделирования показали, что в настоящее время в прибортовых частях прогиба возможна генерация газа, и только апт-верхнемеловые осадочные толщи Новосибирского и Северо-Врангелевского прогибов находятся в главной зоне нефтегенерации.

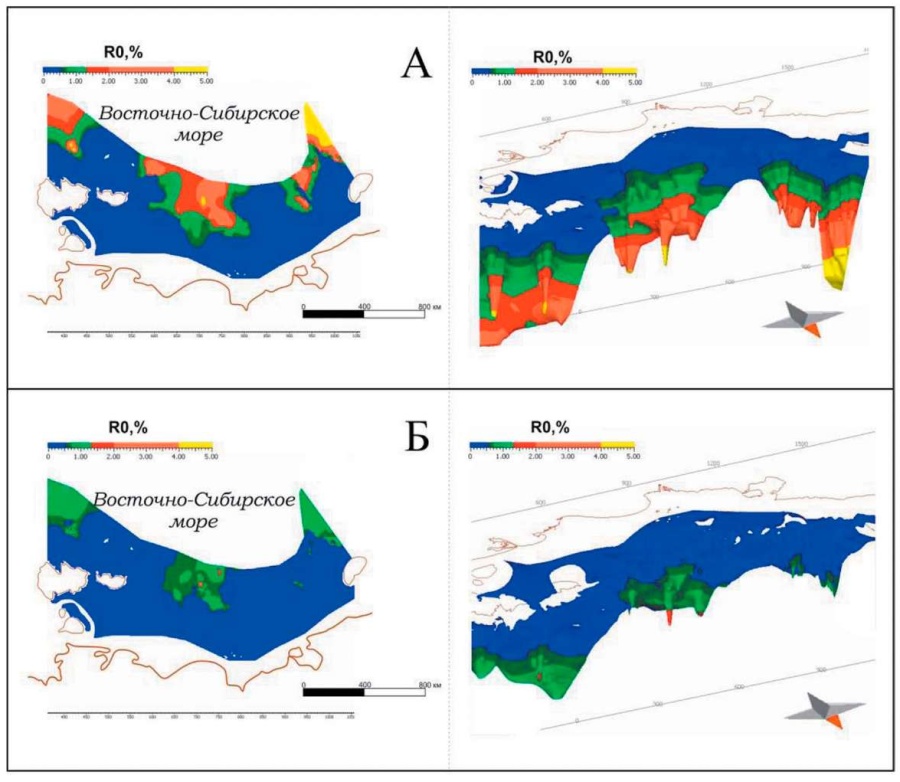

Апт-верхнемеловые отложения всех изучаемых бассейнов могли генерировать углеводороды уже к началу палеогена: газ — в нижней, нефть — в средней части разреза (рис. 3А).

Палеогеновые породы в настоящее время во всех бассейнах способны генерировать как жидкие, так и газообразные УВ. Зрелость ОВ палеогена Новосибирского бассейна соответствует главной зоне нефтеобразования (рис. 3Б).

Рис. 3. Распределение отражательной способности витринита (R0, %) на современном этапе развития НГМТ: А — апт-познемелового, Б — палеогенового

Fig. 3. Distribution of vitrinite reflectance (R0, %) at the present stage of development of OGMT: A — Aptian-Late Cretaceous, Б — Paleogene

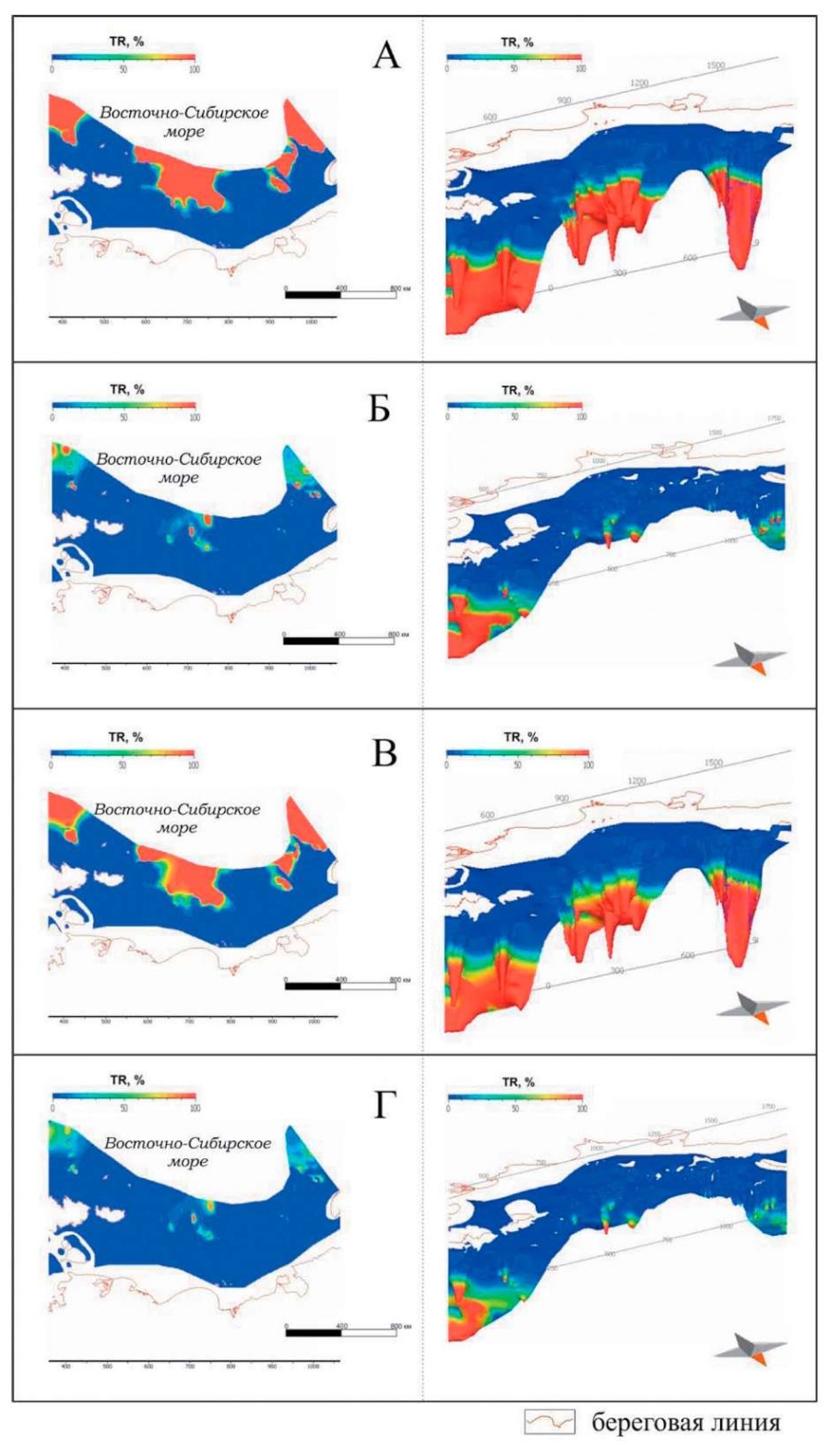

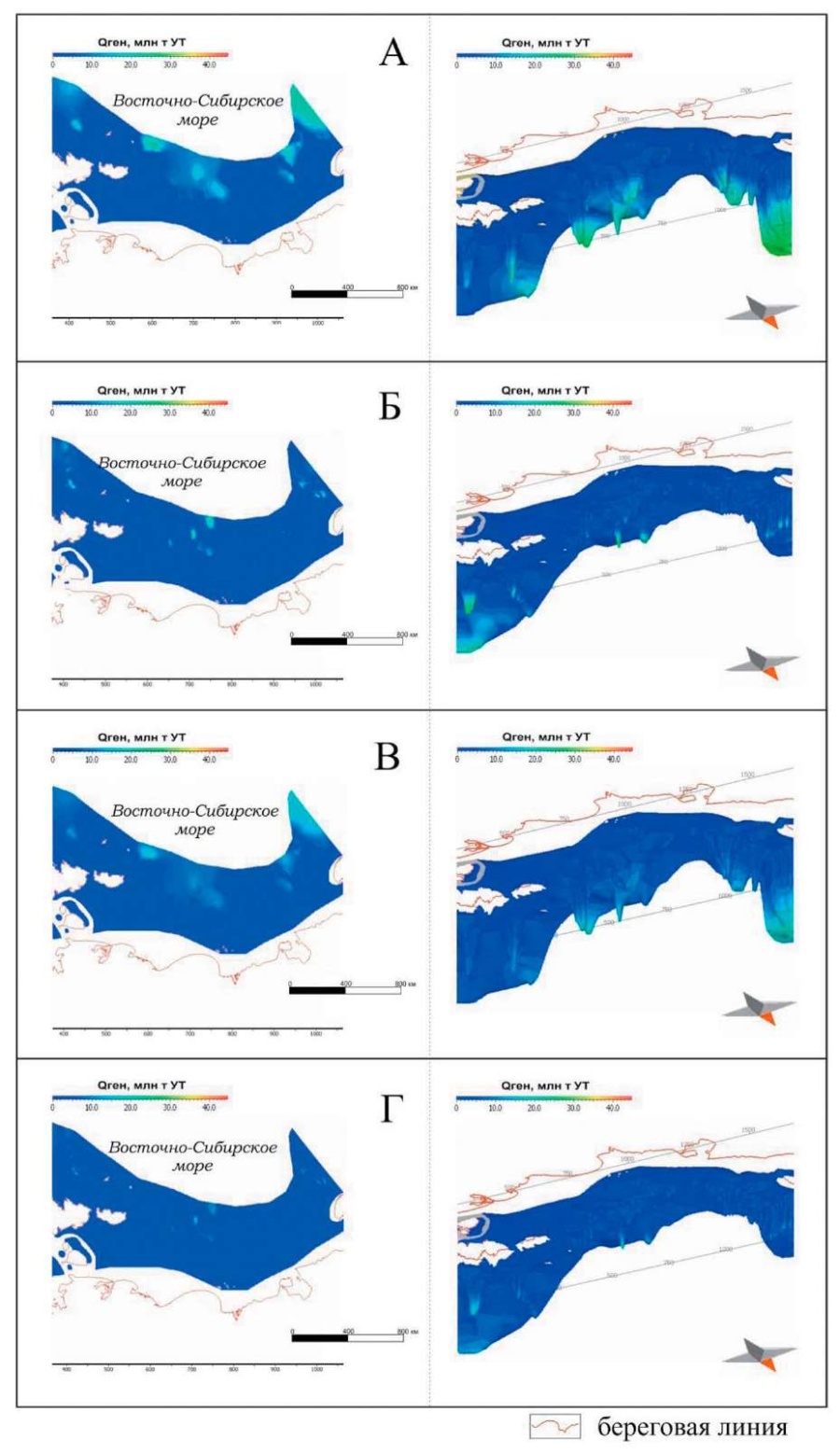

На рисунке 4 приведены карты распределения степени преобразованности меловой НГМТ для керогена второго типа (рис. 4А) и третьего типа (рис. 4В).

Видно, что к настоящему времени НГМТ полностью реализовала свой потенциал на большей части территории всех бассейнов вне зависимости от типа керогена. Незначительные отличия отмечаются вбортовых частях прогибов, где НГМТ с керогеном III типа слабее трансформирована.

Для нефтегазоматеринских пород палеогена влияние типа керогена на степень преобразованности НГМТ значительно, и оно тем больше, чем меньше глубина их залегания и, соответственно, зрелость ОВ (рис. 4Б, Г). В целом чем меньше зрелость ОВ, тем меньше реализован генерационный потенциал НГМТ, содержащей III тип керогена.

Рис. 4. Распределение степени преобразованности ОВ (TR, %) на современном этапе развития НГМТ для керогена II типа: А — мелового, Б — палеогенового; для керогена III типа: В — мелового, Г — палеогенового

Fig. 4. Distribution of the degree of OM transformation (TR, %) at the present stage of development of OGMT for kerogen type II: A — Cretaceous, Б — Paleogene; for type III kerogen: B — Cretaceous, Г — Paleogene

Следует отметить, что распределение показателя TR в пределах области моделирования отражает различия в тектонической эволюции изучаемых осадочных бассейнов и, в частности, скоростей их погружения.

В соответствии с индексом TR моделируемых НГМТ распределены удельные плотности генерации и эмиграции УВ (рис. 5). Наиболее высокие плотности генерации и эмиграции УВ в меловом комплексе прогнозируются в пределах Новосибирского прогиба. Для НГМТ, содержащей II тип керогена, эти показатели составляют порядка 20—30 млн т УТ (рис. 5А) и 10—15 млн т УТ — для III типа (рис. 5В). Впалеогеновом комплексе максимальные удельные плотности генерации и эмиграции (на уровне 25—40 и 15—25 млн т УТ для второго и третьего типов керогена соответственно) (рис. 5Б и Г).

Рис. 5. Распределение удельной плотности генерации УВ (Qген, млн т УТ/км2) на современном этапе развития НГМТ для керогена II типа: А — мелового, В — палеогенового; для керогена III типа: Б — мелового, Г — палеогенового

Fig. 5. Distribution of the specific density of hydrocarbon generation (Qgen, mln. t CC/km2) at the present stage of development of OGMT for type II kerogen: A — Cretaceous, Б — Paleogene; for type III kerogen: B — Cretaceous, Г — Paleogene

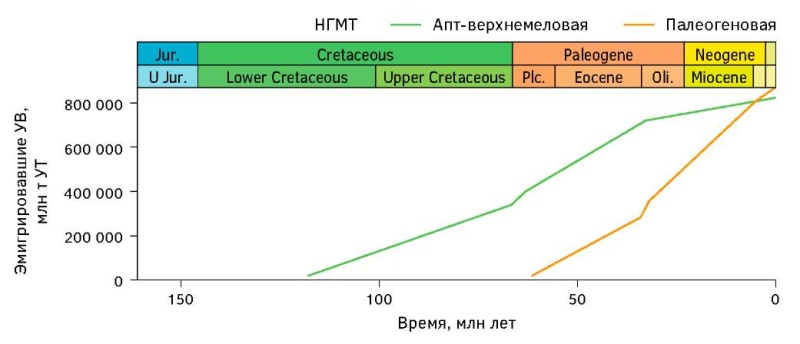

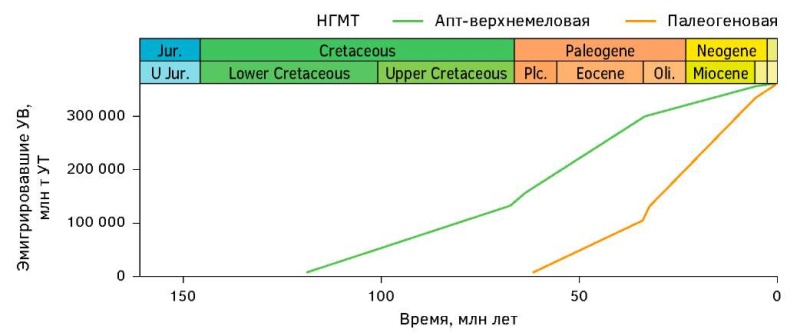

Динамика реализации генерационного и эмиграционного потенциала изученных НГМТ представлена на рисунках 6 и 7. Быстрое погружение и высокие скорости осадконакопления осадочных бассейнов во второй половине мела и палеогене привели к тому, что процессы генерации и эмиграции УВ начались практически сразу после формирования НГМТ. На рубеже мела и палеогена эти процессы в апт-верхнемеловой толще существенно активизируются, а к началу олигоцена замедляются. Для палеогеновой НГМТ отмечается последовательное нарастание генерационнно-эмиграционного потенциала. Генерация и эмиграция углеводородов из неогеновой нефтегазоматеринской толщи началась в конце миоцена.

Рис. 6. График генерации УВ НГМТ в Новосибирском бассейне. Кероген II типа

Fig. 6. Graph of hydrocarbon generation at NGMT in the Novosibirsk basin. Type II kerogen

Рис. 7. График генерации УВ НГМТ в Новосибирском бассейне. Кероген III типа

Fig. 7. Graph of generation of hydrocarbons from NGMT in the Novosibirsk basin. Type III kerogen

В модели с III типом керогена наблюдается аналогичная динамика при существенно меньших объемах сгенерированных и эмигрировавших УВ.

Заключение

В Новосибирском бассейне основные очаги генерации УВ находятся в апт-верхнемеловом и палеогеновом комплексах. Области наиболее вероятной аккумуляции углеводородов сохраняются вне зависимости от типа органического вещества. Результаты моделирования отличаются в части соотношения жидких и газообразных УВ в прогнозируемых залежах, в случае III типа керогена количество газовой составляющей увеличивается.

Наиболее вероятные области аккумуляции УВ в резервуарах апт-верхнемелового комплекса Новосибирского бассейна располагаются преимущественно в их прибортовых частях на глубинах около 5 км.

В палеогеновом комплексе скопления углеводородов прогнозируются преимущественно в центральных частях изученных бассейнов и в меньшей степени — в прибортовых. Глубины залегания перспективных объектов от 5—6 км в центральных частях до 2—3 — в прибортовых. Значительный углеводородный потенциал ожидается в клиноформах палеогена Восточной Арктики. В настоящее время этот комплекс недооценен, и для проведения ресурсной оценки требуется дополнительное изучение, включая детальное картирование его внутреннего строения.

Список литературы

1. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (Новая серия). Лист S-1,2 (Чукотское море). Объяснительная записка. — СПб., изд-во картфабрики ВСЕГЕИ, 2005.

2. Бискэ С.Ф., Якушев И.Р. Государственная геологическая карта СССР. Масштаб 1:1 000 000. Лист R-56, 57. Нижнеколымск. — М.: ГУГК, 1962.

3. Григоренко Ю.Н., Мирчинк И.М., Савченко В.И., Сенин Б.В., Супруненко О.И. Углеводородный потенциал континентального шельфа России: состояние и проблемы освоения // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. Спецвыпуск. Минеральные ресурсы российского шельфа. М., 2006. С. 14.

4. Ким Б.И. Выполнить нефтегеологическое районирование континентального шельфа ВосточноАрктических морей Российской Федерации, сравнительный анализ нефтегазоносности недр указанных акваторий с целью выделения высокоперспективных зон нефтегазонакопления и обоснования выбора объектов геолого-геофизических работ на ближайшую и среднесрочную перспективу. СанктПетербург-2005. Фонды Моргеолофонда (ф).

5. Косько М. К., Соболев Н.Н., Кораго Е.А., Проскурнин В.Ф., Столбов Н.М. Геология Новосибирских островов — основа интерпретации геофизических данных по восточно-арктическому шельфу России // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2013. Т. 8, № 2. 36 с.

6. Косько М.К., Ким Б.И., Кораго Е.А., ПискаревВасильев А.Л., Супруненко О.И., Лазуркин Д.В. Восточно-Сибирско-Чукотский седиментационный бассейн // В кн.: Геология и полезные ископаемые России. Т. 5, кн. 1. Арктические моря. СПб.: ВСЕГЕИ, 2004. С. 341—382.

7. Магун Л.Б., Лиллис П.Г., Берд К.Дж., Лампе К., Питерс К.Е. 2003. Нефтяные системы Северного склона Аляски. Геологическая служба США, Рестон, Вирджиния, Open-File Report03-324

8. Сенин Б.В., Леончик М.И. Стратегические направления развития минерально-сырьевой базы углеводородов нераспределенного фонда недр морских акваторий // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2016. № 6. С. 3—14.

9. Сенин Б.В., Шипилов Э.В., Юнов А.Ю. Тектоника арктической зоны перехода от континента к океану. Мурманск: кн. изд-во, 1989. 176 с.

10. Тектоническая карта фундамента территории СССР. М. 1:5 000 000 / Гл. ред. Д.В. Наливкин. М.: АН СССР, МГ СССР, 1974.

11. Тектоническая карта Циркумполярной Арктики. М. 1:5 000 000 / Под ред. О.В. Петрова и А.Ф. Морозова. СПб.: ВСЕГЕИ, 2014.

12. Хаин В.Е., Филатова Н.И., Полякова И.Д. (ред.). Тектоника, геодинамика и перспективы нефтегазоносности Восточно-Арктических морей и их континентальное обрамление // Труды Геологического института. Вып. 601. 2009. 227 с.

13. Яшин Д.С., Ким Б.И. Геохимические признаки нефтегазоносности Восточно-Арктического шельфа России // Геология нефти и газа. 2007. № 4. С. 25—29.

Об авторах

Р. А. МамедовРоссия

Мамедов Рустам Ахмедович* — преподаватель кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997, Россия

тел.: +7 (977) 600-93-90

SPIN-код: 1694-6435

М. А. Алланазарова

Россия

Алланазарова Мехрибан Айдыновна — студентка 5-го курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997, Россия

Тел.: +7 (968) 385-97-91

SPIN-код: 9360-8406

Р. Р. Сагдеев

Россия

Сагдеев Раиль Радикович — студент 5-го курса общей нефтегазопромысловой геологии

65, Ленинский пр., г. Москва 119296, Россия

Тел.: +7 (987) 238-81-66

SPIN-код: 7207-8575

Т. Н. Суюнбаев

Россия

Суюнбаев Темирболат Нурланулы — студент 5-го курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997, Россия

Тел.: +7 (977) 527-86-99

SPIN-код: 9086-9059

Рецензия

Для цитирования:

Мамедов Р.А., Алланазарова М.А., Сагдеев Р.Р., Суюнбаев Т.Н. Условия формирования и эволюция нефтегазоматеринских толщ Восточно-Сибирской потенциально нефтегазоносной провинции. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2022;(1):38-49. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2022-64-1-38-49

For citation:

Mamedov R.A., Allanazarova M.A., Sagdeev R.R., Suyunbaev T.N. Formation conditions and evolution of the oil and gas strata of the prospective East Siberian oil and gas province. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2022;(1):38-49. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2022-64-1-38-49