Перейти к:

Женщины в геологии. Ольга Алексеевна Денисова (1893—1972)

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-3-82-91

Аннотация

В статье рассмотрена биография О.А. Денисовой (1893—1972), одной из первых российских женщин-геологов, занимавшихся вопросами практической геологии. В 1918 г. она окончила естественное отделение физико-математического факультета Московских Высших женских курсов. Во время учебы участвовала в полевых исследованиях в Подмосковье, на Волхове и Вычегде под руководством А.Б. Миссуны. В 1923 г. она окончила Московский государственный университет по специальности «геология». С 1918 г. О.А. Денисова работала научным сотрудником в Московском отделении Геологического комитета, с 1920 г. — геологом в Геологическом отделе Особой комиссии по изучению Курской магнитной аномалии, позднее занималась изучением месторождений строительных материалов и гидрогеологическими изысканиями. Трудовую деятельность О.А. Денисова начала под руководством А.Д. Архангельского. В статье приведены ранее не публиковавшиеся ее воспоминания об этом известном геологе. О.А. Денисова преподавала геологию и гидрогеологию в вузах и техникумах Москвы. В 1936 г. О.А. Денисовой была присуждена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук без защиты диссертации, а в 1946 г. Всесоюзная аттестационная комиссия утвердила ее в ученом звании доцента по кафедре геологии. О.А. Денисова награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946) и «В память 800-летия Москвы» (1948). Коллекции горных пород и ископаемых, собранные О.А. Денисовой во время полевых работ в Курской и Белгородской областях, хранятся в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского РАН.

Ключевые слова

Для цитирования:

Стародубцева И.А., Романова В.В. Женщины в геологии. Ольга Алексеевна Денисова (1893—1972). Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2020;(3):82-91. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-3-82-91

For citation:

Starodubtseva I.A., Romanova V.V. Women in geology. Olga Alekseevna Denisova (1893—1972). Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2020;(3):82-91. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-3-82-91

Интерес к первым российским женщинам-геологам — выпускницам Высших женских курсов, занимавшимся геологической съемкой и изучением месторождений полезных ископаемых, проводившим палеонтологические и минералогические исследования, решавшим вопросы практической геологии, был инициирован благодаря работам Д.В. Наливкина «Наши первые женщины-геологи» (1979) и «Первые женщины геологи Петербурга-Ленинграда» (2003). В последнее время вышли из печати публикации, посвященные палеоботанику Марии Фридриховне Нейбург [9], палеонтологу Елизавете Дмитриевне Сошкиной [10], геологу Елене Александровне Молдавской [12]. К первым женщинам-геологам принадлежит и Ольга Алексеевна Денисова.

О.А. Денисова (рис. 1) родилась в Москве 7(19).07.1893 в семье рабочего-ремесленника скорняжного цеха. В 1903 г. она поступила в частную женскую гимназию Н.П. Щепотьевой и в 1911 г. окончила

7-й класс с серебряной медалью, а в 1912 г. — 8-й дополнительный класс этой гимназии по специальности география, история и математика. В 1912 г. О.А. Денисова прослушала курс лекций по геологии и петрографии в Народном университете им. А.Л. Шанявского, а в следующем году поступила на естественное отделение физико-математического факультета Московских Высших женских курсов (МВЖК). С этого же года она начала работать в Геологическом кабинете МВЖК, которым заведовала А.Б. Миссуна1. Летом 1914 г. вместе с А.Б. Миссуной она ездила на р. Волхов для сбора ископаемых и работала в окрестностях Батуми, а зимой в Геологическом кабинете обрабатывала собранный материал. В 1915—1917 гг. под руководством А.Б. Миссуны О.А. Денисова проводила геологические исследования в окрестностях Коломенского (Москва), а в 1918 г. участвовала в экспедиции под ее руководством в бассейне Вычегды, организованной Московским обществом испытателей природы [11, д. 64, л. 1]. Благодаря А.Б. Миссуне О.А. Денисова приобрела первый опыт полевых исследований.

Рис. 1. Ольга Алексеевна Денисова (1893—1972). Фото 1910-х гг. [11, д. 66, л. 1]

Fig. 1. Olga Alekseevna Denisova (1893—1972). Photos of the 1910s.

В 1918 г. О.А. Денисова окончила МВЖК и в октябре того же года была принята штатным научным сотрудником по полезным ископаемым в только что созданное Московское отделение Геологического комитета. Здесь ее наставником и руководителем стал А.Д. Архангельский2. В своих воспоминаниях О.А. Денисова писала, что ее работа заключалась в составлении «карточек полезных ископаемых с полной геологической характеристикой, точным местонахождением и литературой», а также в составлении карты полезных ископаемых, в связи с чем «требовалось штудирование всей геологической литературы» [11, д. 67, л. 1—2]. Но у нее, недавней выпускницы женских курсов, не было достаточного опыта работы. О.А. Денисова вспоминала: «…А.Д. Архангельский приучал нас к серьезному штудированию геологического материла, глубокому анализу и необычайно терпеливо объяснял нам непонятные для нас места, даже если мы и по нескольку раз обращались к нему с одним и тем же вопросом» [11, д. 67, л. 3]. По словам О.А. Денисовой, А.Д. Архангельский, несмотря на занятость, проявлял «к своим ученикам и сотрудникам как педагог и руководитель исключительно большое внимание и терпение. К нему совершенно спокойно обращался каждый из нас за разъяснением, и никогда никто не получал отказа в детальном объяснении» [там же, л. 3—4]. О.А. Денисова вспоминала также, что зимой 1918 г. помещение Московского отделения не отапливалось и «сотрудники работали в шубах, шапках, в перчатках, все это мало способствовало продуктивности работы. Из-за холода А.Д. Архангельский перевел всех научных сотрудников, непосредственно работавших под его руководством, к себе на квартиру» [там же, с. 4]. О.А. Денисова писала: «Работа по полезным ископаемым по различным губерниям в течение ряда лет и штудирование огромного количества геологической литературы необычайно расширили мой кругозор и дали мне глубокие знания по стратиграфии и по полезным ископаемым нашей Родины» [там же, л. 2].

В 1919 г. начала работу созданная годом ранее Особая комиссия по изучению Курской магнитной аномалии (ОК КМА). Комиссия объединила «геологические, геофизические, технические силы Геолкома, вузовской и академической науки Москвы и Петрограда, Русского географического общества, РККА, Главного гидрологического управления флота и другие» [3, с. 7—8]. А.Д. Архангельский вошел в состав президиума ОК КМА и до 1926 г. руководил Геологическим отделом комиссии и, как следствие, всеми геологическими исследованиями, проводимыми на территории КМА. Он привлек к работе молодых в то время геологов Н.С. Шатского3, В.Н. Крестовникова4, а с ноября 1920 г. по его приглашению начала работать геологом Геологического отдела ОК КМА и О.А. Денисова, оставаясь при этом научным сотрудником Московского отделения Геолкома. Она совмещала работу с учебой в Московском университете, но в связи с полевыми исследованиями была вынуждена пропускать занятия; чтобы не быть отчисленной, в университет представлялись соответствующие документы (рис. 2).

Рис. 2. Удостоверение, выданное О.А. Денисовой для представления в МГУ. 1923 г. [11, д. 64, л. 33]

Рис. 2. Удостоверение, выданное О.А. Денисовой для представления в МГУ. 1923 г. [11, д. 64, л. 33]

Fig. 2. Certificate issued by O.A. Denisova for presentation at Moscow State University. 1923

В Геологическом отделе ОК КМА О.А. Денисова занималась описанием керна буровых скважин, выезжала в Щигровский район в составе отряда, «который все время прохождения осадочных пород и верхних горизонтов кристаллических производил выемку и описание образцов и давал необходимые геологические указания производителям буровых работ» [1, с. 6]. В 1921 г. сотрудники Геологического отдела работали над составлением трехверстных геологических карт «в районах максимального напряжения магнитных аномалий в Щигровском и Старооскольском уездах» [2, с. 38]. Эти работы вначале выполнялись О.А. Денисовой и В.Н. Крестовниковым под руководством А.Д. Архангельского, совместно с которым «была разработана основная стратиграфическая схема района и установлены принципы составления карты», затем работы были продолжены О.А. Денисовой и В.Н. Крестовниковым самостоятельно [там же]. О.А. Денисова подчеркнула: «Совместные работы с А.Д. Архангельским, и камеральные, и полевые, дали мне как геологу чрезвычайно много. В полевой работе А.Д. Архангельский развивал в нас наблюдательность, приучал к детальному описанию фактического материала и к научным выводам из них» [11, д. 67, л. 5].

Районы работ различались по степени обнаженности. Так, Щигровский, в который входили Щигровский и Тимский уезды, характеризуется плохой обнаженностью, и, как отметили авторы в публикации, несмотря на то что ими «были пройдены решительно все балки и овраги», карта, составленная по результатам работ, «во многих местах является только схематичной» [2, с. 39]. Старооскольский район, где работы были сосредоточены в междуречье Оскола, Оскольца и Орлика, оказался более благоприятным для геологических наблюдений: «овраги и балки нередко начинаются здесь глубокими промоинами, и в них встречаются хорошие, непрерывные разрезы слагающих водоразделы пород; однако обнажения в горизонтальном направлении имеют обыкновенно небольшое протяжение. Кроме того, хорошие и длинные разрезы имеются местами в нижних частях склонов долин более крупных рек» [там же]. Благодаря наличию таких обнажений была составлена геологическая карта Старооскольского района, которая точнее «передает распространение геологических образований», чем геологическая карта Щигровского района. В 1922 г. О.А. Денисова и В.Н. Крестовников проводили исследования в верховьях рек Северский Донец, Псел и Ворскла, где были расположены «известные по работам проф. Лейста и его предшественников магнитные максимумы Кочетовки, Непхаева и Белгорода» [7, с. 60]. Основной задачей, стоявшей перед ними, также было составление трехверстной геологической карты. Следует подчеркнуть, что стратиграфическая схема нижней части верхнемеловых образований указанных районов, разработанная в 1921 г., не утеряла своего значения и в наше время. С небольшими уточнениями она отражена на современных геологических картах Курской и Белгородской областей.

В 1923 г. О.А. Денисова окончила естественное отделение физико-математического факультета I МГУ по специальности «геология».

В 1924 г. О.А. Денисова продолжила исследования в южной полосе магнитных аномалий в Курской и Харьковской губерниях. В полевых работах этого года принимал участие тогда еще студент Московского университета В.В. Меннер (1905—1989), по отзыву О.А. Денисовой, «человек исключительно добросовестный и преданный своему делу» [11, д. 4, л. 1]. Отметим, что В.В. Меннеру суждено было стать выдающимся геологом, ведущим стратиграфом, академиком АН СССР. В том же 1924 г. О.А. Денисова работала в Крыму (в окрестностях Симферополя и на Керченском полуострове) коллектором в партии А.Д. Архангельского.

О.А. Денисова проработала геологом ОК КМА до марта 1925 г. Ее уход был вызван тем, что собранные Геологическим отделом ОК КМА коллекции она хотела передать в МГУ, о чем была договоренность с А.Д. Архангельским, но тот передал их в Московскую горную академию (МГА), в которой был деканом геологоразведочного факультета. Эта, как отмечала сама О.А. Денисова, «детская обида» и явилась поводом для отказа от дальнейшей работы под руководством такого маститого геолога, как А.Д. Архангельский.

В 1926 г. О.А. Денисова поступила в аспирантуру I МГУ, но так и не окончила ее. Позднее она призналась, что уход от А.Д. Архангельского был большой ошибкой и ее руководители не смогли заменить ей А.Д. Архангельского [11, д. 67, л. 6]. В 1927 г. она оставила аспирантуру, увлеклась дорожным строительством, поступила геологом в Московское окружное управление местного транспорта и стала заниматься «дорожно-исследовательскими работами» [11, д. 64, л. 6].

С 1925 по 1930 г. О.А. Денисова работала секретарем секции подземных вод Московского отделения Гидрологического института. В 1926—1931 гг. она была начальником партии Московского отделения Геолкома, преобразованного в 1929 г. в Московское районное геологоразведочное управление, а затем в Московский районный геологоразведочный трест, в котором с 1931 по 1933 г. О.А. Денисова руководила группой партий.

Осенью 1927 г. О.А. Денисова проводила геологические изыскания в Орловской и Курской губерниях, основной задачей которых были поиски строительных материалов для шоссейных дорог. Ею было выяснено, что на исследованной территории пригодными для дорожного строительства являются, в основном, сеноманские фосфориты [11, д. 52].

Летом 1928 г. О.А. Денисова вместе со студентами МГУ исследовала месторождения валунов и гравия в окрестностях Дмитрова в Подмосковье, в пределах Клинско-Дмитровской возвышенности, в строении которой принимают участие ледниковые отложения. Именно поэтому здесь издавна добывали ледниковые валуны, применявшиеся для мощения дорог. О.А. Денисова писала, что этот район «представляет большие трудности при изыскании вследствие своей сильной залесенности и местами заболоченности. Несмотря на близость столицы, часто чувствуешь себя точно в тайге и только при помощи топора прорубаешь себе путь по оврагам» [5, с. 175]. На исследованной площади, которая составила 450 кв. км, по наблюдениям О.А. Денисовой, «валуны (булыжники) распространены почти повсеместно; они встречаются и в валунных песках, и в морене (валунной глине), реже в делювии и аллювии, но для разработки пригодны далеко не везде» [5, с. 178]. В результате проведенных работ О.А. Денисова пришла к выводу, что «наиболее пригодными и выгодными для разработки являются валунные пески, среди которых наблюдаются не только разбросанные как попало валуны, но и отдельные прослои валунов, причем песок и гравий отсортировывается при помощи грохотов» [5, с. 179]. В настоящее время эта работа устарела, но, безусловно, интересна с точки зрения истории освоения минеральных ресурсов Подмосковья. Так, здесь содержатся сведения, что «в закрытых карьерах добыча камня без креплений идет зимой путем постепенного замораживания стенок шурфа во избежание обвалов последнего. Весной неоднократно случались обвалы с человеческими жертвами. В огромном количестве камень (булыжник) собирается речной и по дну оврагов. Сбор речного камня не является опасной работой, а по качеству речной камень в дорожном строительстве ценится дороже, так как содержит большее количество твердых пород, чем полевой и карьерный» [там же].

В 1929 г. О.А. Денисова опубликовала статью, посвященную значению геологических исследований при строительстве шоссейных и грунтовых дорог. Она отметила, что в данном случае работа должна проводиться в двух направлениях. Во-первых, необходимо изучить геологическое строение местности и оценить вероятность возникновения оползней, карстовых провалов, заболачивания и т.д. «Чем правильнее и детальнее произведены геологические изыскания и изучены горные породы, тем больше пользы может извлечь как дорожное строительство, так и другие отрасли народного хозяйства» — констатировала О.А. Денисова [4, с. 588]. По ее мнению, необходимо организовывать поиск и разведку месторождений дорожных строительных материалов в непосредственной близости от места работ. Неслучайно, заканчивая статью, она отметила, что еще в 1903 г. на Первом Всероссийском съезде деятелей по практической геологии и разведочному делу «польза применения геологии в практике… была настолько выяснена, что, по словам одного из участников Съезда, значение геологии на основании всего выслушанного является таким, что, куда ни оглянись, везде нужен геолог» [4, с. 590]. О.А. Денисова подчеркнула, что «в результате геолого-технических исследований дорог накапливается обширный, интересный и полезный материал как чисто научного, так и практического характера. Важно, чтобы этот материал был общедоступным, т.е. напечатанным, чтобы всегда можно было бы воспользоваться опытами прежних исследований для практических целей» [4, с. 589].

В связи с индустриализацией страны, развернувшейся в 1930-х г., происходил рост гражданского и дорожного строительства, что обусловило развитие, в том числе и цементной промышленности. В 1930 г. О.А. Денисова совместно с Е.А. Ивановой5 подготовили сводку по месторождениям карбонатных пород центральной части Московской области. Работа была опубликована лишь в 1934 г., но авторы включили в нее и новые данные, полученные за четыре года, прошедшие с момента подготовки публикации. Эта сводка была составлена на основе анализа литературных данных, рукописных материалов и личных полевых наблюдений авторов, благодаря которым они смогли «обобщить нередко очень разрозненные сведения о выходах и разработках карбонатных пород и давать некоторые перспективные указания для дальнейших разведочных работ в отдельных районах» [8, с. 6].

В 1932 г. сотрудниками Московского геологоразведочного треста по заданию областных организаций Западной области6 под руководством А.Г. Завидоновой была составлена регистрационная карта полезных ископаемых региона с текстом, обобщившим огромный фактический материал по отдельным месторождениям, списком месторождений и списком литературы. Этот материал был подготовлен к печати в трех томах. В первом томе была опубликована сводка по месторождениям известняков и доломитов, составленная О.А. Денисовой и А.Э. Константинович [6]. О.А. Денисова также исследовала месторождения полезных ископаемых в Московской области, изучала геологическое строение и проводила подсчет запасов месторождений мела в Белоруссии, работала на геологической съемке в Воронежской губернии (в пределах 60-го листа).

С 1942 по 1947 г. О.А. Денисова работала старшим научным сотрудником Московского филиала ВНИГРИ, а с 1947 по 1951 г. — старшим научным сотрудником Научно-исследовательского института гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана.

О.А. Денисова вела и педагогическую деятельность. Отметим, что учительствовать она начала, еще учась в гимназии и на Высших женских курсах, и с 1906 по 1919 г. давала частные уроки. В 1921 г. от Московского отделения Геологического комитета О.А. Денисова была лектором на Постоянной промышленно-показательной выставке ВСНХ.

О.А. Денисова в 1929—1930 гг. читала лекции по «Геологии СССР» и «Полевой геологии» на курсах коллекторов при Московском геологоразведочном управлении. С полевой геологией, которой ее учили А.Б. Миссуна и А.Д. Архангельский, она была знакома хорошо. Геологию СССР она усвоила по лекциям А.Д. Архангельского, впервые разработавшего и читавшего этот курс. О.А. Денисовой посчастливилось слушать его в течение одиннадцати лет. Она писала: «В 1918 г. А.Д. Архангельский начал читать в I МГУ факультативный курс “Геология Средней России”. Этот курс привлек к себе всеобщее внимание. Этот курс слушали не только студенты, но и профессора, доценты и ассистенты, геологи и специалисты смежных дисциплин различных вузов и втузов, все геологи и научные сотрудники Моск. отд. Геологического комитета и других геологических учреждений. Приезжие в Москву геологи тоже бывали на этих лекциях» [11, д. 67, л. 7—8]. Она вспоминала, что «А.Д. Архангельский ни разу не повторял своего курса. Он читал геологию Средней России, геологию юго-востока России, геологию Кавказа, Крыма, Туркестана, то подробно палеозой, то мезозой, то кайнозой всего Союза. И так в течение одиннадцати лет, которые я его слушала, Андрей Дмитриевич каждый год читал совершенно новое или сильно перестраивал свой материал, дополняя его большим количеством нового фактического материала, и освещал его глубокими, широкими обобщениями. Все его научные работы имели свое отражение в его лекциях» [11, д. 67, л. 12—13]. О.А. Денисова отмечала, что сам А.Д. Архангельский не считал себя выдающимся лектором, к таковым он относил своего учителя профессора А.П. Павлова7 и профессора минералогии Я.В. Самойлова8. Лекции последнего О.А. Денисовой довелось слушать, и, по ее впечатлениям, «Я.В. Самойлов читал очень живо, весело, наглядно свой постоянный курс минералогии. Его лекции сопровождались различной мимикой, движениями, шуточками и т.д. Самойлов очаровывал своих слушателей своими лекциями в течение первого года. Но когда мы, группа студентов-специалистов, стали слушать его из любви к искусству второй год, что очарование его курсом постепенно исчезало. Самойлов В.Я. читал по-прежнему живо, ясно, красноречиво и талантливо, но вся мимика, движения и шуточки были приурочены к тем же самым местам, что и в предыдущий год, и для специалистов он по-прежнему хотя и оставался хорошим лектором, но лектором-актером с заранее выученными движениями и словами» [11, д. 67, л. 8—9]. По воспоминаниям О.А. Денисовой, А.Д. Архангельский, читая курс геологии СССР, «не думал специально заинтересовать аудиторию, не прибегал к красивым словам, не разбавлял свой курс водичкой, не стремился смешить слушателей, он читал ясно, толково, для не специалистов, возможно, и суховато, но для специалистов-геологов достаточно живо. Конспектировать его лекции было трудно, требовалась большая быстрота записи, так у него в лекциях не было лишних слов и лишних выражений. А.Д. Архангельский в течение 2-часовой лекции давал огромнейший фактический материал, делал глубочайший анализ этого фактического материала и на основании его делал широкие и глубокие обобщения. Лекции А.Д. Архангельского требовали от слушателя большого напряжения и внимания» [11, д. 67, л. 10].

О.А. Денисова продолжила педагогическую деятельность в Строительном комбинате, где в 1930—1931 гг. была лектором-преподавателем геологии и гидрогеологии. В 1930—1936 гг. она была доцентом в институте землеустройства, в 1930—1941 гг. — ассистентом, а затем доцентом геологии в Московском геодезическом институте (МИИГАиК). Она преподавала также в Горном институте, Московском геологоразведочном институте, читала курс лекций по геологии и гидрогеологии в Московском торфостроительном техникуме. В 1936 г. О.А. Денисовой была присвоена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук без защиты диссертации, а в 1946 г. Всесоюзная аттестационная комиссия утвердила ее в ученом звании доцента по кафедре геологии.

О.А. Денисова награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946) и «В память 800-летия Москвы» (1948). Она была действительным членом Московского общества испытателей природы.

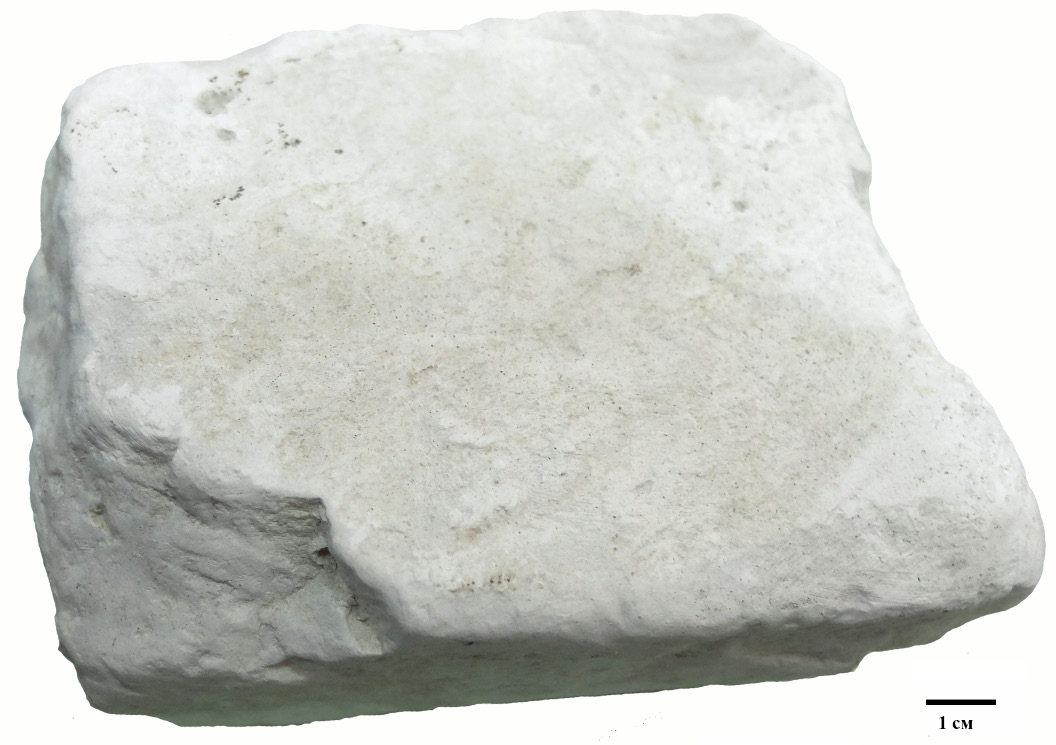

Коллекции, собранные О.А. Денисовой во время работы в Геологическом отделе ОК КМА, сохранились до наших дней. После реорганизации МГА хранившиеся там коллекции были объединены с коллекциями МГУ и переданы во вновь образованный Московский геологоразведочный институт (МГРИ). Ныне эти коллекции находятся в составе фондов Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН (ГГМ РАН), созданного в 1987 г. на базе Геолого-палеонтологического и Минералогического музеев МГРИ. В том числе здесь хранятся представительные коллекции горных пород, собранные О.А. Денисовой в 1921 и 1922 гг. в Курской и Белгородской областях. Образцы первой коллекции, преимущественно крупные, аттрактивные, хорошей сохранности, к некоторым из них сохранились полевые этикетки О.А. Денисовой. Широко в коллекции представлены сеноманские, турон-коньякские и сантонские породы. В основании сеноманского яруса этих районов залегают пески, в коллекции это характерные глауконитовые и кварцевые пески с мелкими (5—15 мм) желваками фосфоритов, а также глауконит-слюдистые пески с конкрециями песчаников. Представлены также образцы из залегающего выше фосфоритового слоя — фрагмент сплошного пласта фосфоритового песчаника — «плиты» и сростки крупных желваков (рис. 3). В коллекции присутствуют образцы из вышележащего слоя «белого и серовато-белого песчанистого, глауконитового мела с мелкими фосфоритами, называемого «суркой» [2, с. 40]. Туронский и коньякский ярусы представлены мощной толщей белого писчего мела, многочисленные крупные образцы которого составляют значительную часть коллекции (рис. 4). В Старооскольском районе в верхах разреза «мел незаметно становится более глинистым, переходит постепенно в мелоподобные мергеля до 11—12 м мощности, содержащие ископаемые» [2, с. 47]: в коллекции это мелоподобный мергель с остатками Pecten sp. (рис. 5). Сантонский ярус как в Щигровском, так и в Старооскольском районах залегает в виде мощной толщи слюдистых мергелей. В коллекции представлен мергель различных оттенков и текстуры. Присутствуют образцы органических остатков в виде обломков крупных раковин иноцерамид и мелких целых раковин рода Ostrea.

Рис. 3: а) фосфорит, агрегат желваков. 13×11×7 см. Сеноман. Курская обл., с. Щигорчик (Фонды ГГМ РАН, № ГР-05237); б) фосфорит, фрагмент плиты, 18×14×5 см. Сеноман. Курская обл., г. Щигры (Фонды ГГМ РАН, № ГР-05235)

Fig. 3: а) phosphorite, nodule aggregate/ aggregate of concretions. 13х11х7 cm. Senoman. Kursk region, the village of Shchigorchik (SGM RAS, № GR-05237); б) phosphorite, fragment of phosphorite slab, 18х14х5 cm. Senoman. Kursk region., Shchigry sity (SGM RAS, № GR-05235)

Рис. 4. Мел. 13×10×7. Турон-коньяк. Белгородская обл., г. Старый Оскол, р. Чуфичка (Фонды ГГМ РАН, № ГР-05205)

Fig. 4. Chalk 13х10х7 cm. Turon-cognac. Belgorod region, Stary Oskol sity, Chufichka river(SGM RAS, № GR-05205)

Рис. 5. Мергель с отпечатком створки Pecten sp. 10×8,5×6. Турон-коньяк. Белгородская обл., г. Старый Оскол, р. Чуфичка (Фонды ГГМ РАН, № ГР-05213)

Fig. 5. Marl with the imprint of the valve of Pecten sp. 10х8.5х6 cm. Turon-cognac. Belgorod region, Stary Oskol sity, Chufichka river (SGM RAS, № GR-05213)

Третичные (палеоген-неогеновые) отложения, распространенные в Старооскольском районе, представлены в коллекции песками, песчаниками, опокой и разноокрашенными глинами, а в Щигровском — песчаниками, глауконитовыми песчаниками с органическими остатками и песками.

Вторая коллекция менее представительная, в основном собрана в бассейне р. Липовый Донец (Белгородская обл.). Интерес вызывают песчаники с многочисленными растительными отпечатками из нижней части палеогеновой толщи, обнаруженной близ с. Вислое [7].

Проведенное исследование дополнило историю формирования коллекций, хранящихся ГГМ РАН, и позволило добавить новое имя в число наших первых женщин-геологов.

1. Миссуна Анна Болеславовна (1869—1922) — одна из первых женщин-геологов, автор работ по четвертичным ледниковым образованиям Белоруссии и Прибалтики, юрским кораллам Крыма, миоценовым диатомовым водорослям юга России, каменноугольным хрящевым рыбам Подмосковья, ассистент Московских Высших женских курсов.

2. Архангельский Андрей Дмитриевич (1879—1940) — выдающийся геолог и организатор науки, автор свыше 200 научных публикаций по стратиграфии, литологии, региональной геологии, тектонике, полезным ископаемым. Ввел в высшую школу курс лекций «Геология СССР». Академик АН СССР (1929).

3. Шатский Николай Сергеевич (1895—1960) — выдающийся российский геолог, тектонист, один из основоположников метода тектонического анализа и учения о геологических формациях. Академик АН СССР (1953).

4. Крестовников Валериан Николаевич (1888—1964) — российский геолог, автор работ по стратиграфии и литологии палеозоя и кайнозоя.

5. Иванова Елена Алексеевна (1901—2005) — палеонтолог и геолог, занималась изучением брахиопод и стратиграфией карбона. Автор более 100 публикаций, в том числе 8 монографий. Доктор биологических наук (1948 г.).

6. Западная область была образована в 1929 г., объединяла Смоленскую, Брянскую, Калужскую и часть Тверской губерний. Была упразднена в 1937 г.

7. Павлов Алексей Петрович (1854—1929) — выдающийся отечественный геолог, стратиграф и палеонтолог, заслуженный профессор Московского университета, основатель первой в стране научной геологической школы. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук по Отделению физико-математических наук (геология) (1916 г.), «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1928 г.).

8.Самойлов Яков Владимирович (1870—1925) — известный минералог, доктор геолого-минералогических наук, основатель и первый директор Научного института по удобрениям, один из основателей биогеохимии, профессор Московского университета, Московского сельскохозяйственного института и Московского коммерческого института.

Список литературы

1. Архангельский А.Д. Общий обзор работ геологического отдела за 1920—1923 годы / Труды особой комиссии по исследов. Курских магнитных аномалий при Президиуме ВСНХ. Вып. V. Труды геологич. отдела. М.: Государственное изд-во, 1924. С. 5—6.

2. Архангельский А.Д., Денисова О.А., Крестовников В.Н. Геологические исследования в области Щигровского и Старооскольского максимума Курской магнитной аномалии в 1921 г. / Труды особой комиссии по исследов. Курских магнитных аномалий при Президиуме ВСНХ. Вып. V. Труды геологич. отдела. М.: Государственное изд-во, 1924. С. 38—59.

3. Геологическая служба Центральных районов России. История. Открытия. Люди. М.: Геоинформцентр, 2003. 397 с.

4. Денисова О.А. Применение геологии в дорожном строительстве // Строительная промышленность. 1929. № 7. С. 587—590.

5. Денисова О.А. Геолого-поисковые изыскания дорожных строительных материалов в Икша-Дмитровском районе // Геология и полезные ископаемые Дмитровского края. Труды музея Дмитровского края. Дмитров, 1932. Сб. 1. Вып. 7. С. 175—186.

6. Денисова О.А., Константинович А.Э. Известняки и доломиты Западной области / Полезные ископаемы Западной области. Т. 1. Известняки и доломиты. М.—Л.: Объед. науч.-технич. изд-во НКТП СССР, 1936. 128 с.

7. Денисова О.А., Крестовников В.Н. Геологическое строение Белгородско-Кочетовского района области Курской магнитной аномалии / Труды особой комиссии по исследов. Курских магнитных аномалий при Президиуме ВСНХ. Вып. V. Труды геологич. отдела. М.: Государственное изд-во, 1924. С. 60—81.

8. Иванова Е.А., Денисова О.А. Месторождения карбонатных пород центральной части Московской области / Бюлл. Комиссии по технич. усовершенст. ИТР. М., 1934. С. 1—162.

9. Пухонто С.К. Мария Фридриховна Нейбург и ее вклад в изучение пермской флоры Ангариды // Труды Палеонт. об-ва. Т. II. М.: ПИН РАН, 2019. С. 121—131.

10. Пухонто С.К., Сорока И.Л. Ее любовь — кораллы. К 130-летию со дня рождения Елизаветы Дмитриевны Сошкиной // Материалы LXV сессии Палеонт. обва при РАН (1—5 апреля 2019 г., Санкт-Петербург). СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2019. С. 302—305.

11. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Фонд 98. Оп. 1. Денисова О.А. (1898— 1972), геолог.

12. Стародубцева И.А. Женщины в геологии. Елена Александровна Молдавская (1891—1973) // Известия ВУЗов. Геология и разведка. 2019. № 3. С. 77—85. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2019-3-77-85

Об авторах

И. А. СтародубцеваРоссия

Стародубцева Ираида Александровна — кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник, главный хранитель — заведующая отделом фондов

11, стр. 11, ул. Моховая, г. Москва 125009

SPIN-код: 3074-5398

В. В. Романова

Россия

Романова Вера Васильевна — главный специалист, ответственный хранитель инвентарной группы «Горные породы» отдела фондов

11, стр. 11, ул. Моховая, г. Москва 125009

SPIN-код: 5016-1104

Рецензия

Для цитирования:

Стародубцева И.А., Романова В.В. Женщины в геологии. Ольга Алексеевна Денисова (1893—1972). Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2020;(3):82-91. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-3-82-91

For citation:

Starodubtseva I.A., Romanova V.V. Women in geology. Olga Alekseevna Denisova (1893—1972). Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2020;(3):82-91. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-3-82-91