Перейти к:

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ САН-ФЕРНАНДО. КУБА

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-1-30-38

Аннотация

Ключевые слова

Для цитирования:

Колон Д.Д. ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ САН-ФЕРНАНДО. КУБА. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2020;1(1):30-38. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-1-30-38

For citation:

Colon D.D. VERTICAL MINERAL ZONALITY OF THE SAN FERNANDO VOLCANOGENIC MASSIVE SULPHIDE DEPOSIT, CUBA. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2020;1(1):30-38. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-1-30-38

Месторождение медно-цинковых колчеданных руд Сан-Фернандо ранее считалось гидротермально-метасоматическим [2, 8]. По современным представлениями оно относится к вулканогенно-осадочным месторождениям (VMS) [1, 5]. Такие объекты широко распространены и включают минерализацию меди, цинка, золота и серебра. Они формировались в разнообразных геологических эпохах и различаются по типу рудной минерализации, составу вмещающих пород и особенностям вулканизма, с которым связаны [4, 11].

Месторождение расположено в 13 км к северо-западу от города Маникарагуа в Центральной Кубе. Этот объект периодически эксплуатировался различными испанскими, английскими, североамериканскими и кубинскими компаниями с момента его открытия в 1827 году до окончательного закрытия в 1961 году. Общий объем добычи рудника оценивается от 100 000 до 200 000 тонн руды при среднем содержании 3,4% Cu и 6% Zn, извлеченных из подземного рудника глубиной 123 м [1].

В период 2009—2012 гг. на месторождении проведены геологоразведочные работы с использованием бурения, в результате которых его площадь была расширена. В этой связи актуальным становятся выяснение закономерностей локализации богатых руд и рудной вертикальной зональности месторождения. Этому посвящена представленная работа.

Фактический материал и методы исследования

В основу работы положены материалы недавних геологоразведочных работ, проведенных на месторождении Сан-Фернандо, в которых автор принимал непосредственное участие, изучая коренные обнажения и проводя лабораторные исследования. Изучен керн 65 скважин, описано 146 аншлифов и проведен анализ элементного состава руд по 1075 пробам [3]. Анализы выполнены методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP MS). Подготовка проб и большая часть анализов выполнена в Центральной лаборатории Хосе И. дель Коррала на Кубе.

Минералогические и геохимические пробы привязаны по площади и глубине. В каждом аншлифе определено содержание халькопирита, сфалерита, пирита и пирротина. Учтено присутствие более 5% того или иного минерала. По процентному содержанию этих минералов и концентрациям Cu, Zn, Pb, Cd, Au и Ag составлена база данных. Она использована в геоинформационном проекте, созданном в программном комплексе Quantum GIS (QGIS 3.9).

Для построения карт изоконцентраций элементов при интерполяции использован метод обратно взвешенных расстояний ОВР (IDW). По нему значения оцениваются посредством усреднения значений по точкам рядом с каждой обрабатываемой ячейкой. Чем ближе точка находится к центру ячейки, тем больше влияния или информационного веса она имеет в процессе усреднения.

Геологическое строение месторождения Сан-Фернандо

Рудоносная зона Сан-Фернандо находится в нижней части свиты Лос-Пасос, которая отнесена к готеривскому ярусу мела. Свита сложена в нижней части туфобрекчиями и лапиллиевыми туфами риолитов, сменяющимися вверх по разрезу кремнистыми породами, туфами андезитодацитов и риолитодацитов. Верхняя часть свиты Лос-Пасос представлена порфировыми риолитами, туфами риолитов и андезитобазальтов, андезитами, риолитовыми лавобрекчиями и базальтовыми покровами. Она с несогласием перекрыта базальтами и андезитами с силлами габбро свиты Матагуа (K1—K2) [5, 6, 7, 9, 10, 12].

Перекрывающие вулканические покровы Матагуа имеют запад-северо-западное простирание с азимутом 110° и север-северо-восточное падение с углами от 45° до 75°. Рудоносная толща интрудирована крутопадающими послерудными дайками и субвулканическими телами диоритов. В интрузивных породах оруденения нет.

Рудные тела сопровождаются широкими ореолами метасоматической хлоритизации и пиритизации. Присутствуют локальные зоны кварц-серицитовых с пиритом метасоматитов. Во всей рудовмещающей вулканогенной толще встречаются пластовые тела баритовой минерализации.

По большей части согласные с туфами и риолитами рудные тела залегают полого и нарушены северо-западными и северо-восточными крутопадающими разломами. Их пострудный возраст устанавливается по смещениям линзовидных сульфидных рудных тел с массивной и слоистой текстурой руд, а также резким контактам рудного штокверка и слабо измененных риодацитов [1, 12].

Вещественный состав руд

Линзовидные и штокверковые рудные тела сложены сульфидными рудами с массивными, слоистыми, брекчиевыми, вкрапленными и прожилковыми текстурами. Широко распространены пирит, сфалерит, халькопирит, галенит, тетраэдрит, теннантит, борнит, марказит и арсенопирит. В виде мелких прожилков и вкраплений отмечаются самородное золото, электрум, аргентит и гессит. Минерализация благородных металлов слагает прожилковую зону (stringer zone).

На месторождении распространены три типа руд: цинково-медные, медные и пиритовые [2, 3, 8]. Преобладают цинково-медные руды, преимущественно встречающиеся в туфах и лавобрекчиях. В них минимальное содержание цинка 0,7%, достигая 41,20%. Вторым компонентом является медь, содержание которой в рудах от 0,5 до 13,50%. В западном направлении густо вкрапленные, пятнистые и прожилковые цинково-медные руды сменяются редко вкраплениями. Структуры руд: порфировая, гипидиоморфно-зернистая, аллотриоморфно-зернистая, коррозионная и замещения. В таких рудах наиболее распространены сфалерит, халькопирит и пирит, редко встречаются галенит, тетраэдрит, арсенопирит, пирротин и борнит. Жильные минералы: кварц, серицит и хлорит.

Медные руды локализованы в порфировых андезитодацитах. Минимальное содержание меди 3%, достигая 14,4%. Характерными минералами являются халькопирит и пирит, реже тетраэдрит и сфалерит. Жильные минералы также представлены кварцем, серицитом и хлоритом. Характерными текстурами являются массивные, густо вкрапленные и пятнистые. Структурны аллотриоморфно-зернистая, коррозионная и цементная.

Пиритовые руды сосредоточены в нижних горизонтах месторождения. Пирит является компонентом руд с содержаниями от 2 до 80%, реже появляются марказит, сфалерит, халькопирит, тетраэдрит и галенит. Содержание Zn <0,5% и Cu 0,5% низкие. Преобладающими текстурами являются вкрапленная и прожилковая. Структуры идиоморфно-зернистые и аллотриоморфно-зернистые.

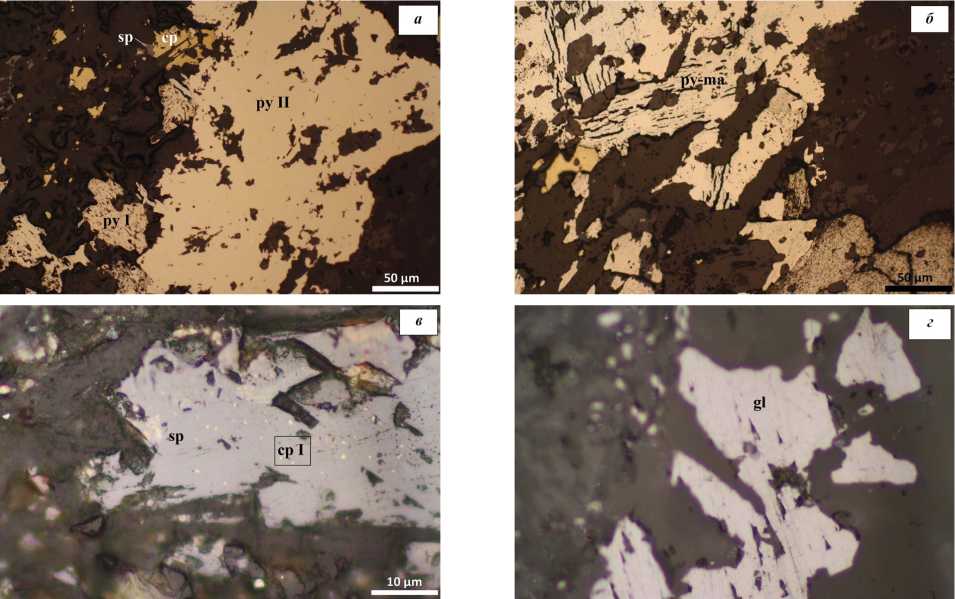

Пирит представлен различными морфологическими разновидностями в связи с большей или меньшей степенью раскристаллизации. В рудах характерны идиоморфные кристаллы, иногда таблитчатые. В некоторых случаях наблюдается колломорфный пирит-мельниковит в халькопирите. Пирротин и марказит слагают неправильные выделения и ассоциируют с пиритом. Халькопирит слагает аллотриоморфно-зернистую структуру и встречается в виде эмульсионных выделений в сфалерите. Сфалерит (марматит) цементирует пирит, контактирует с тетраэдритом и халькопиритом. Тетраэдрит находится в срастании с халькопиритом и сфалеритом; иногда он включен в последний. Галенит присутствует в виде аллотриоморфных зерен. Ковеллин замещает пирит, сфалерит и борнит. Гессит находится в небольших включениях в халькопирите и пирите.

Рис. 1. Типичные структуры и минеральные ассоциации колчеданных руд месторождения Сан-Фернандо. а — разновидности пирита с большей или меньшей степенью кристаллизации; б — таблитчатые и колломорфные выделения пирит-марказита; в — сфалерит с включениями халькопирита; г — аллотриоморфно-зернистая структура галенита; py — пирит; cp — халькопирит; py-ma — пирит-марказит; sp — сфалерит; gl — галенит

Fig. 1. Typical textures and mineral associations ofpyrite ores from the San Fernando deposit: а — pyrite varieties with a greater or lesser degree of crystallization; б — tabular and collomorphic secretions of pyrite-marcasite; в — sphalerite with inclusions of chalcopyrite; г — allotriomorphic-grained structure of galena. Abbr.: py: pyrite; cp: chalcopyrite; py-ma: pyrite-marcasite; sp: sphalerite; gl: galena

Золото, электрум и аргентит слагают мелкие включения и микропрожилки в пирите и халькопирите.

Типичные структуры руд и минеральные ассоциации показаны на микрофото (рис. 1).

На месторождении Сан-Фернандо установлены три стадии гидротермального рудообразования и гипергенная минерализация (рис. 2).

Закономерности распределению рудной минерализации

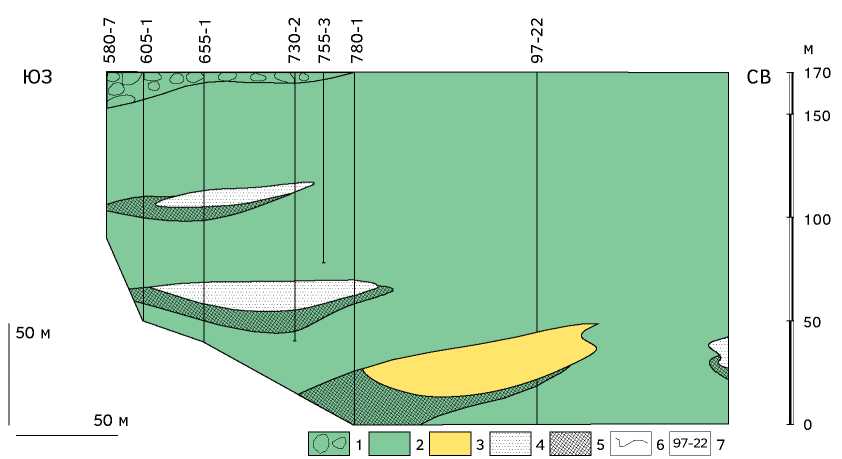

Основные запасы руд месторождения сосредоточены на трех уровнях, на которых расположены линзовидные кулисообразно залегающие залежи. На верхних уровнях преобладают цинково-медные руды, на нижнем — медные (рис. 3).

Для определения позиции минерализованных зон в разрезе составлены колонки по каждой разведочной скважине. По этим данным построен приведенный выше продольный профиль, построенный по простиранию рудных тел, пересекающий месторождение с юго-запада на северо-восток.

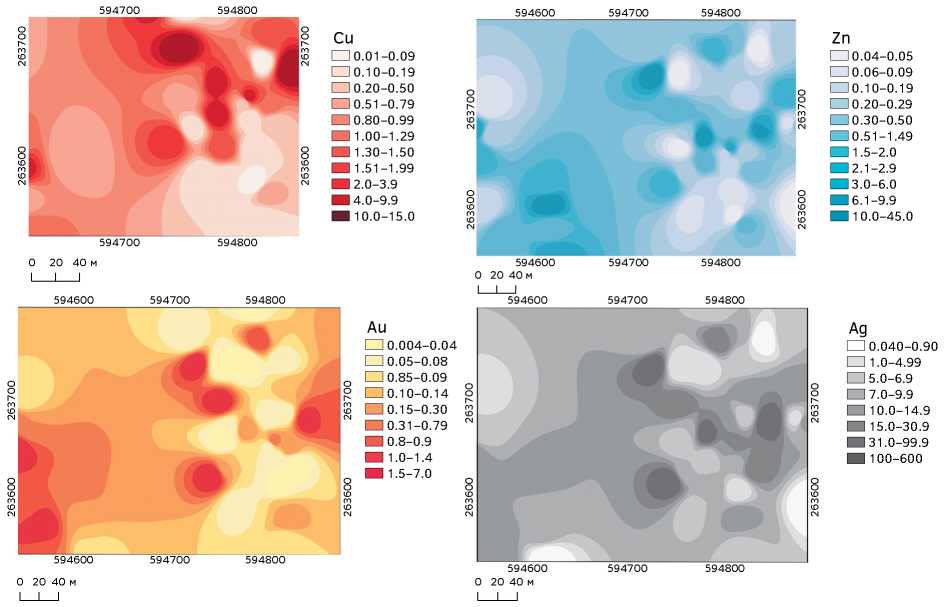

Руды Сан-Фернандо соответствуют базальтоидным субмаринным колчеданным месторождениям, для которых типоморфными являются концентрации, Pb, Zn, Cu, Cd, Ag и Au [2]. В данном случае для анализа использованы аналитические материалы по Cu, Zn, Ag и Au, которые представляют наибольший экономический интерес.

По каждой скважине составлено распределение рудных и попутных компонентов и рудных минералов, определены средние значения по рудоносной зоне. Для выделения рудно-геохимических аномалий учитывались содержания, превышающие концентрации Cu > 0,5%; Zn > 0,5%; Ag > 1 ppm; Au > 0,5 ppm.

Согласно указанной методике интерполяции по средним значениям построены карты изоконцентраций для каждого элемента (рис. 4).

Основные скопления полезных компонентов сосредоточены на северо-востоке и, в меньшей мере, на юго-западе площади. Видна конформность распределения ^ и отчасти Zn, также частично Zn, Ag Au, и относительно независимое распределение Au и Ag. По серебро и золоту совпадений больше. Возможно, это предопределено наложенными на сульфидные руды процессами благороднометалльной минерализации.

Рис. 2. Схема последовательности минералообразования месторождения Сан-Фернандо. 1 — главные минералы; 2 — сопутствующие минералы; 3 — редкие минералы

Fig. 2. The sequence of mineral formation of the San Fernando deposit. 1 — main minerals: 2 — related minerals; 3 — rare minerals

Рис. 3. Продольный разрез месторождения Сан-Фернандо. 1 — железная шляпа; 2 — вулканогенные породы свиты Лос-Пасос; 3 — медные руды; 4 — цинково-медные руды; 5 — пиритовые руды; 6 — контуры рудных тел; 7 — разведочные скважины

Fig. 3. Longitudinal section of the San Fernando deposit. 1 — iron hat; 2 — volcanic rocks of the Los Pasos Formation; 3 — copper ore; 4 — zinc-copper ore; 5 — pyrite ore; 6 — contours of ore bodies; 7 — exploratory wells

Рис. 4. Карты изоконцентраций Cu, Zn, Au и Ag по средним значениям на весь рудоносный интервал месторождения Сан-Фернандо

Fig. 4. Maps of isoconcentrations of Cu, Zn, Au and Ag according average values for the entire ore-bearing interval of the San Fernando deposit

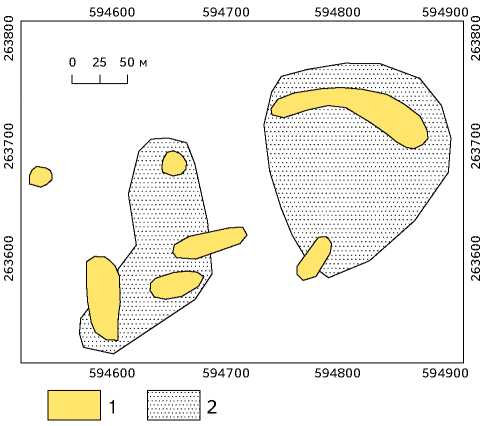

Установленные геохимические закономерности в целом подтверждаются по распространенности главных рудных минералов халькопирита и сфалерита (рис. 5).

Судя по представленной карте, самые высокие концентрации халькопирита и сфалерита, во-первых, по большей части совмещаются в плане. Во-вторых, они сосредоточены, как и по геохимическим данным, на северо-востоке и юго-западе территории.

Важно отметить, что как по геохимическим данным, так и рудной микроскопии выделились два интервала глубин концентрации руд: 60—85 и 125—160 м.

Рис. 5 Схема распределения скоплений халькопирита (1) и сфалерита (2) на месторождении Сан-Фернандо

Fig. 5. Distribution of chalcopyrite accumulations (1) and sphalerite (2) in the San Fernando deposit.

Выводы

Проведенный анализ вещественного состава колчеданных руд наиболее крупного в Центральной Кубе месторождения Сан-Фернандо, распространенности в пределах рудовмещающей вулканогенной тощи концентраций главных и попутных компонентов и главных рудных сульфидных минералов позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, известные на месторождении медные, цинково-медные и пиритовые типы руд имеют схожие минеральный состав, текстуры и структуры, но отличаются количественными параметрами рудных минералов и элементного состава.

Во-вторых, установлена вертикальная минералого-геохимическая зональность, выражающаяся в преимущественном распространении внизу пиритовых руд, выше медных и вверху цинково-медных.

В-третьих, в пределах рудовмещающей пачки туфов и лавобрекчий риолитов выделено три линзовидные рудные залежи, в основании каждой из которых распространены пиритовые руды.

В-четвертых, по составленным в ГИС-среде картам изоконцентраций рудных элементов и соотношению халькопирита и сфалерита в пределах изученной площади размером 3 км1 2 3 выявлены основные скопления Cu, Zn, Au и Ag, расположенные на ее юго-западе и северо-востоке.

В-пятых, относительно независимое распределение золота и серебра в контурах концентраций Cu и Zn указывает на возможно наложенные процессы концентрации благородных металлов.

В-шестых, установленные места скоплений полезных компонентов в плане и по глубине следует учесть при продолжении геологоразведочных работ на месторождении.

Список литературы

1. Гальардо Эупиерье Э., Родригес Г. и др. Геологическое обобщение и металлогенический прогноз свита Лос-Пасос. 2002. 148 с. (на Кубе, неопубликованный).

2. Гаспар О.К. Микроскопия и петрология руд применительно к генезу, разведке и минералургии массивных сульфидов пласта и месторождений Невес-Корво // Исследования, заметки и труды. 1996. № 38. С. 3—195.

3. Де ла Нуэс Колон Д., Санта Крус Пачеко М., Агирре Гильот Г., Толедо C. и др. Атлас металлических руд Кубы // Институт геологии и палеонтологии. Гавана, Куба. 2015. С. 20—22. ISBN 978-959-7117-64-3.

4. Дергачев А.Л. Эволюция вулканогенного колчеданообразования в истории Земли: Автореф. Дис. … д-ра геол.-минер. наук. М.: МГУ, 2010. 58 с.

5. Диас Де Вильалвильа Л., Санта Крус Пачеко М. и др. Изучение меловых магматических последовательностей Центральной Кубы и их связь с золотой минерализацией (Cu, Zn, Pb, Au и Ag) // Кубинская система классификации горных пород. 2014. С. 64—118. ISBN: 978-959-7117-209. CNDIG.IGP / SGC.

6. Итурральде-Винент (ред.). Сборник геологии Кубы и Карибского бассейна / 2-е изд. DVD-ROM. Гавана, Куба: Редакция CITMATEL, 2012.

7. Кэслэр С.Э. и др. Эпоха Камагуэйского золотосеребряного округа, Куба: тектоническая эволюция и сохранение эпитермальной минерализации в вулканических дугах // Экономическая геология. 2004. Т. 99 (5). С. 869. http://dx.doi.org/10.2113/gsecongeo.99.5.869

8. Лаверов Н.П., Бугельский Ю.Ю., Васкес О., Григоръеав И.И. и др. Рудные месторождения Кубы. М.: Наука, 1985. 245 с.

9. Рохас-Аграмонтэ Я., Крöнэр А., Гарсиа-Каско А., Сомин М., Итурральде-Винент М., Маттинсон Х. М. и др. Время и эволюция мелового островного дугового магматизма на Центральной Кубе: значение для истории дуговых систем на северо-западе Карибского бассейна// Журнал геологии. 2011. Т. 119, № 3. С. 619—640. https://doi.org/10.1086/662033

10. Станэк К.П., Марэсч W.Б., Пиндэй Х.Л. Геотектоническая история северо-западной ветви Карибской дуги: выводы из структурных и геохронологических данных Кубы // Лондон: Геологическое общество. Специальные публикации. 2009. Т. 328, № 1. С. 361—398.

11. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых: Учебник для высшей школы. М.: Академический Проект, 2004. 512 с. ISBN 5-8291-0656-6.

12. Торро Л., Проэнса Х.А., Мэльгарэхо Х.К., Альфонсо П., Фаррэ Дэ Пабло Х., Коломэр Х.М. и др. Характеристика минералогии, геохимии и изотопов серы в нижнемеловых меловых отложениях Серо-де-Кросс-Маймон (Доминиканская Республика), Сан-Фернандо и Антонио (Куба): формирование при инициации субдукции протокарибской литосферы в пределах переднего края // Обзоры руды. 2016. № 72. С. 794—817.

13. https://www.academia.edu/32613557/5_Torr%C3%B3_et_al_2016_OGR_VMS_DR_and_Cuba.pdf

Об авторе

Д. Де Ла Нуэс КолонРоссия

стажер кафедры геологии месторождений полезных ископаемых

Исследователь

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997, Россия

Via Blanca and Railroad Line. San Miguel del Padrón. Havana. Cuba

тел.: +7 (985) 647-63-68

Рецензия

Для цитирования:

Колон Д.Д. ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ КОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ САН-ФЕРНАНДО. КУБА. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2020;1(1):30-38. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-1-30-38

For citation:

Colon D.D. VERTICAL MINERAL ZONALITY OF THE SAN FERNANDO VOLCANOGENIC MASSIVE SULPHIDE DEPOSIT, CUBA. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2020;1(1):30-38. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2020-63-1-30-38