Перейти к:

Частотно-зависимая балансировка амплитуд как способ повышения качества и разрешающей способности результатов обработки данных МОВ-ОГТ 3D в сложных поверхностных и глубинных условиях

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-112-127

EDN: OERITV

Аннотация

Введение. Изложены методические принципы и продемонстрированы результаты использования частотно-зависимой балансировки амплитуд сейсмических трасс для повышения качества и разрешающей способности результатов обработки съемок МОВ-ОГТ 3D в сложных поверхностных и глубинных условиях, характерных для районов работ компании «НОВАТЭК». На конкретных примерах показан потенциал повышения информативности, выявления деталей геоморфологии и седиментологии за счет сочетания частотно-зависимого подхода к обработке амплитуд с 5D-регуляризацией данных. Приведены некоторые объективные оценки достоверности результата расширения спектра сейсмического сигнала с помощью нейросетевого подхода — в сравнении с разработанной и внедренной НОВАТЭК НТЦ технологией.

Цель. Раскрыть потенциал и перспективы применения современных углубленных подходов к спектральной и пространственной обработке сейсмических данных в контексте повышения качества и разрешающей способности результатов.

Материалы и методы. В работе использовались материалы разнородных в методическом отношении архивных и современных сейсмических съемок МОВ-ОГТ 3D, отработанных с использованием различных (взрыв, вибро, импульс) источников возбуждения волн. Обработка данных осуществлялась с использованием наиболее современных на тот момент времени программ и методических подходов.

Результаты. Публикуемые результаты представляют собой корректные, насколько это возможно, сопоставления сейсмических образов, параметров и атрибутов — по данным итоговых мигрированных кубов МОВ-ОГТ 3D.

Заключение. Применение частотно-зависимого способа балансировки амплитуд является теоретически обоснованным и необходимым в районах деятельности компании «НОВАТЭК». В сочетании с 5D-регуляризацией этот методический подход создает предпосылки для повышения достоверности геологической интерпретации сейсмических данных и увеличения точности прогноза продуктивности.

Ключевые слова

Для цитирования:

Соколовский В.В., Долгих Ю.Н., Гуляев Д.В. Частотно-зависимая балансировка амплитуд как способ повышения качества и разрешающей способности результатов обработки данных МОВ-ОГТ 3D в сложных поверхностных и глубинных условиях. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(3):112-127. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-112-127. EDN: OERITV

For citation:

Sokolovsky V.V., Dolgikh Yu.N., Gulyaev D.V. Frequency-dependent amplitude balancing as an approach to improving the quality and resolution of 3D reflection seismic survey data in severe surface and subsurface conditions. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(3):112-127. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-112-127. EDN: OERITV

Введение

В рамках настоящей статьи будут представлены некоторые результаты применения технологии обработки данных, адаптированной под характерные для районов работ «НОВАТЭК» сложные поверхностные и глубинные условия. Технология базируется на адаптивных частотно-зависимых подходах к компенсации аномалий амплитуд и спектров сейсмических данных.

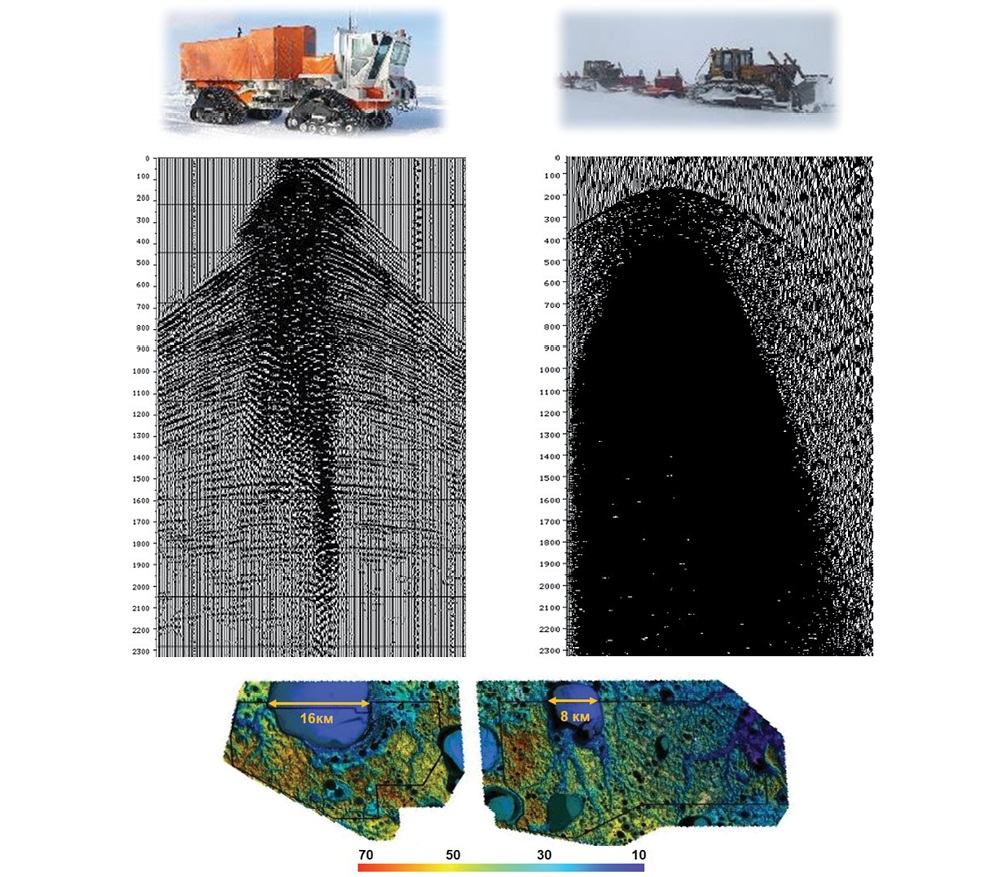

Для поверхностных условий участков работ «НОВАТЭКа» характерно наличие сложной и изменчивой верхней части разреза (ВЧР), представляющей собой сочетание факторов орогидрографии, зоны пониженных скоростей, многолетней мерзлоты, что само по себе является серьезной и многогранной проблемой [3—5][15]. При этом мерзлое состояние верхнего слоя ВЧР благоприятствует применению вибросейсмических (рис. 1а) источников [1][2][10][12]. На наших лицензионных участках встречается много крупных (до 16 км) озер, получение кондиционных данных в пределах которых является вдвойне проблематичным: из-за повышенного уровня помех и из-за необходимости размещения там источников возбуждения. Использование поверхностных импульсных источников позволяет компенсировать обусловленные упомянутыми озерами «пробелы» в сейсмических данных, пусть и с некоторыми сложностями из-за повышенного уровня помех (рис. 1б, в). Работа же на акватории крупных озер с вибрационными и взрывными источниками вообще не является реальной.

Рис. 1. Фрагмент типичной сейсмограммы ОПВ 3D: А — вибрационный источник; Б — импульсный источник; В — фрагмент совмещенной с космоснимком карты альтитуд рельефа

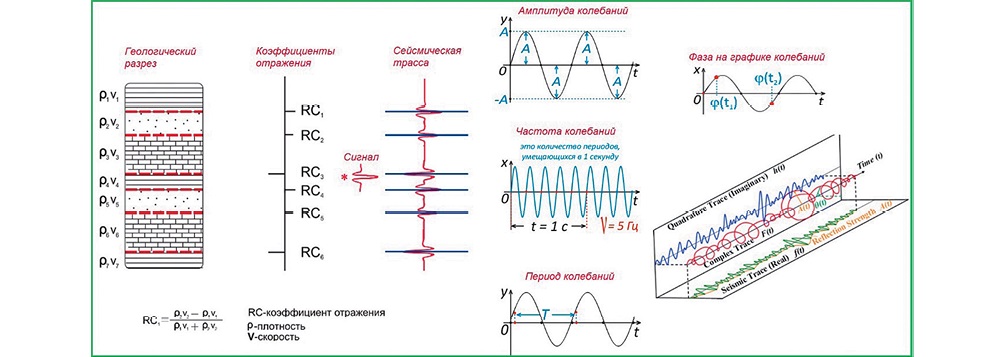

Все приемы обработки «НОВАТЭК НТЦ» реализуются в рамках классической теории, сверточного подхода (рис. 2). Основные параметры сейсмической трассы, над которыми возможны преобразования, — это амплитуда, частота (период), фаза.

Рис. 2. Основные элементы и понятия сверточного подхода

В настоящей статье мы будем говорить о преобразованиях амплитуды и частоты, проблему корректировок (доворотов) фазы оставим за рамками нашего рассмотрения. Это отдельная серьезная проблема, известная всем, кто работал в условиях мелководья и зоны транзита [11], особенно в присутствии изменчивых донных отложений и при переменных глубинах акватории. Мы владеем методическими подходами оценивания и устранения такого рода фазовых искажений, но в рамках данной статьи касаться их не будем, сосредоточившись на искажениях амплитуд и частот.

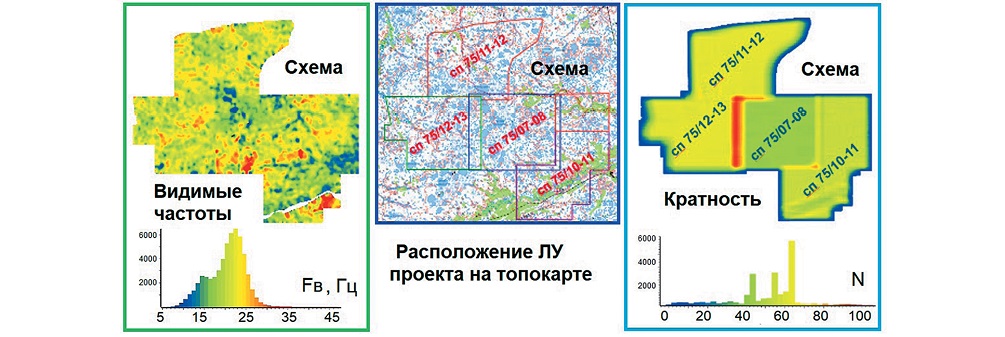

Сейсмические съемки «НОВАТЭКа», особенно если речь идет о переобработке в едином ключе материалов прошлых лет в рамках зональных проектов (рис. 3), часто являются методически разнородными и отработанными с использованием различных источников (вибро, импульс, взрыв). Некоторые участки включают в себя и уже упомянутые зоны транзита, наиболее проблемные для получения однородных с точки зрения качества и частотно-динамических характеристик результатов [8][9].

Рис. 3. Зональный проект разнородных в методическом отношении съемок: расположение участков на топокарте (в центре), общая схема кратности (справа), общая схема видимых частот исходных сейсмограмм (слева)

Отдельная проблема — внутренние неоднородности и искажающие объекты (например, залежи УВ и угольные пласты), а также зоны аномально высокого пластового давления (АВПД), обладающие повышенными поглощающими свойствами и аномально низкими пластовыми скоростями [7].

Все это оказывает существенное и труднопрогнозируемое влияние на сейсмическое волновое поле, усложняет его структуру и искажает амплитудные и частотные характеристики целевых отраженных волн.

Отметим, что учет влияния ВЧР и условий возбуждения на характеристики отраженных волн является значимой проблемой даже в гораздо более благоприятных поверхностных условиях [6].

Цель обработки в нашей ситуации — устранить, минимизировать влияние перечисленных выше поверхностных и глубинных неоднородностей на целевой сейсмический сигнал, что является совсем не тривиальной задачей, удовлетворительное решение которой возможно только за счет применения специализированных, адаптивных методических приемов обработки [14].

И именно применение адаптивных частотно-зависимых подходов позволяет приблизиться к этой цели, что далее и будет продемонстрировано.

Методические принципы разработанной нами частотно-зависимой балансировки амплитуд состоят в следующем.

- 1.Необходимо ослабить искажающее влияние факторовгеологического строения участка на амплитуду сигнала (залежей, контрастных отражений, аномальных зон и пр.) и получить фоновую волновую картину, характерную для монотонного осадконакопления.

- 2.Необходимо выбратьминимально необходимое количество частотных диапазонов, отражающих наибольшие искажающие влияния среды (как правило, достаточно 5—6 полос шириной не менее 15—20 Гц).

- 3.В каждом частотном диапазоне производится поверхностно-согласованный и соответствующийгеологическому строению расчет амплитудных коэффициентов (поправок), компенсирующих искажающее влияние среды.

Фактически речь идет о расчете и вводе амплитудных поправок в разных частотных диапазонах и в разных сортировках трасс.

Подобная поверхностно-согласованная частотно-зависимая балансировка решает задачу минимизации искажений амплитуд, связанных с ВЧР и различными глубинными неоднородностями (факторами), такими как акустически контрастные отражения (например, угли), залежи УВ, континентальные отложения, горизонт Б.

Остается фоновая волновая картина, соответствующая монотонному осадконакоплению.

Работа в отдельных частотных диапазонах позволяет проводить более глубокий анализ причин и характера искажений амплитуд, избирательно подходить к компенсации искажений.

На любом этапе можно вывести амплитудные поправки и вернуться к исходному состоянию, заменить поправки на более адекватную версию.

Критерием качества проведенной частотно-зависимой балансировки амплитуд является отсутствие корреляций амплитуд и доминантных частот с рельефом, орогидрографией, параметрами ВЧР.

Рассмотрим теперь конкретные примеры реализации описанного выше подхода.

Пример 1

Базовый (исходный) вариант — зональный проект МОВ-ОГТ 3D обработки 2013 г., состоящей из разнородных в методическом отношении съемок, отработанных с использованием одного вида источника — взрыва в скважинах.

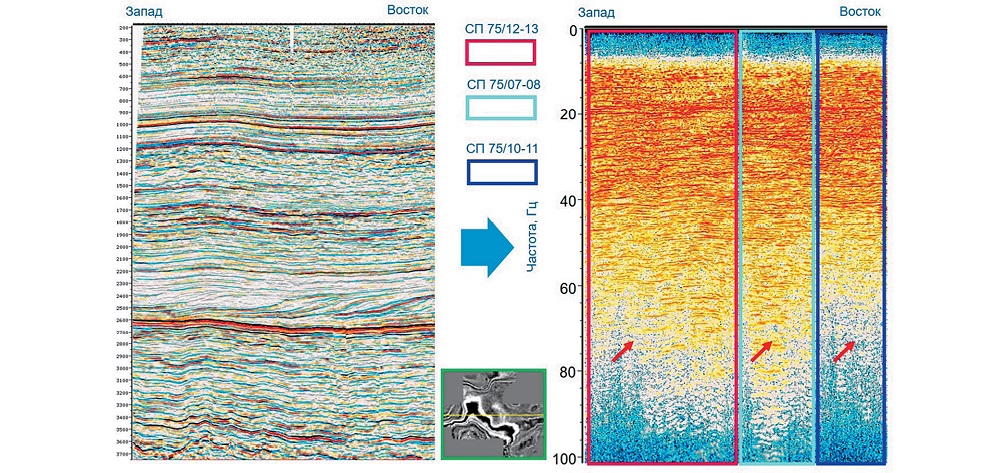

Был получен итоговый мигрированный куб с применением графа обработки, который на тот момент времени считался исполнителями наиболее эффективным и современным (рис. 4).

Рис. 4. Широтная линия куба обработки 2013 г.: временной разрез (слева), частотное разложение (справа) с выделением границ разных партий и участков, где наблюдаются остаточные аномалии в АЧХ (показаны стрелками)

Через 10 лет, в 2023 г., обработка была повторена. При этом вследствие ряда обстоятельств использовалась одна и та же система обработки (GEOVATION).

Сопоставление результатов, о которых речь пойдет ниже, является предельно корректным, поскольку отличия обусловлены примененными новыми методическими подходами, субъективный фактор — минимален.

Главные отличия версии 2023 г. от версии 2013 г. следующие:

- наличие частотно-зависимойбалансировки амплитуд,

- наличие 5D-регуляризации перед миграцией.

Постфактум-анализ качества обработки 2013 г. благодаря возможности сравнения с оптимизированной обработкой 2023 г. свидетельствует о наличии остаточных аномалий в частотах и амплитудах, особенно для частот более 45

и менее 10 Гц.

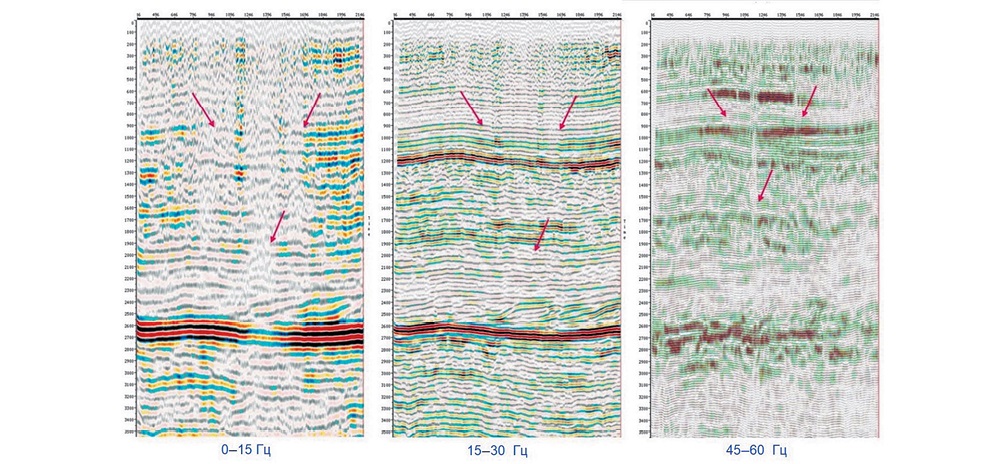

Наиболее явно эти различия видны при сравнении фильтрованных версий итоговых временных кубов в диапазонах частот 0—15, 15—30 и 45—60 Гц (рис. 5а, б).

Рис. 5. Полосовые фильтрации результата обработки: а — 2013 г.; б — 2023 г.

В обработке 2013 г. четко видны сквозные амплитудные аномалии и зоны потери когерентности (показаны стрелками), которых нет в версии 2023 г. Особенно «эффектными» являются различия результатов в низкочастотной (до 15 Гц) области. Полагаем, специалисты хорошо понимают, к каким негативным последствиям для прогноза по результатам инверсионных преобразований это может привести.

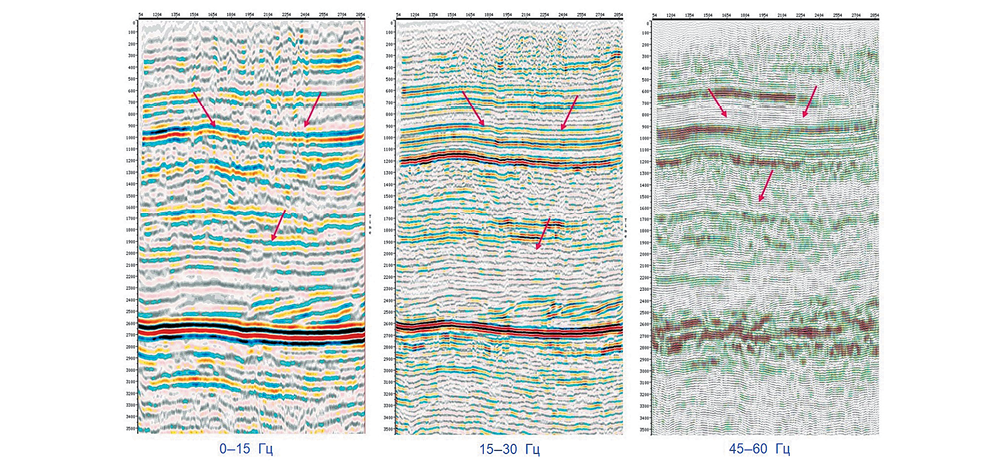

В версии обработки 2013 г. присутствует явная корреляция между доминантными частотами в широком окне (1,5—3,5 с) и альтитудами рельефа, а именно увеличение частоты на возвышенностях и снижение в низинах (рис. 6).

Рис. 6. Иллюстрация корреляции доминантных частот с рельефом версий обработки 2013 г. (слева) и 2023 г. (справа)

Такие корреляции характерны для северной геокриологической зоны, объясняются усилением криогенных свойств многолетнемерзлых пород (ММП) на открытых возвышенностях и ослаблением этих свойств в низинах, в зонах водоразделов.

В версии обработки 2023 г. подобная корреляция в явном виде отсутствует, само распределение доминантных частот в пределах площади работ становится гораздо более стабильным.

Полагаем, специалисты по динамической интерпретации поймут и оценят значимость минимизации подобных искажений АЧХ, обусловленных влиянием многолетней мерзлоты в ВЧР.

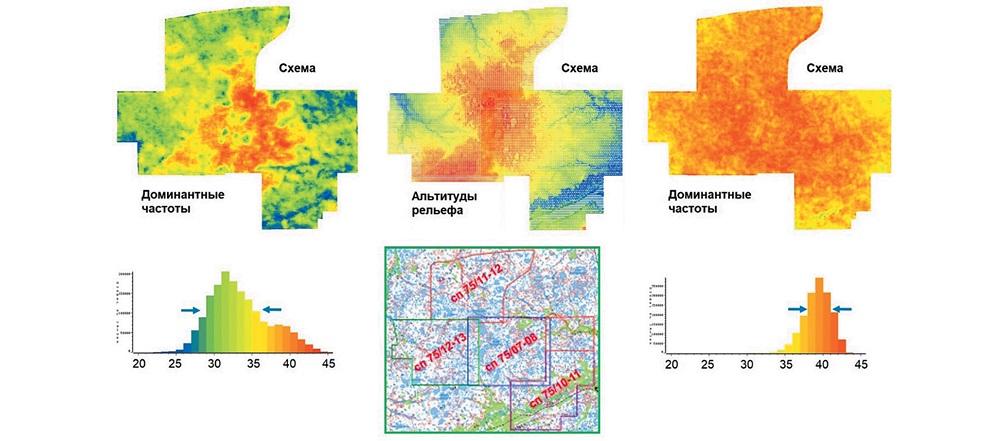

На рисунке 7 показано сопоставление результатов 2013 г. (1) и 2023 г. (2) на уровне укрупненных (интервал 2,1—2,8 с) фрагментов временных разрезов, соответствующих им спектров, итоговых частотных разложений.

Рис. 7. Сопоставление результатов обработки 2013 г. (1) и 2023 г. (2)

На временных разрезах стрелками указана область явного повышения разрешенности сейсмической записи в ачимовке, стрелками на частотных разложениях показаны области восстановления и стабилизации АЧХ, причем как на низких (менее 10 Гц), так и на высоких (более 60 Гц) частотах. Графики спектров дают возможность сравнить, оценить их форму и стабильность при переходе от разреза в целом (черный график) к фрагменту 2,1—2,8 с (красный график). После переобработки спектральный состав сейсмической записи более стабильный по площади работ и не отражает изменчивое влияние ВЧР.

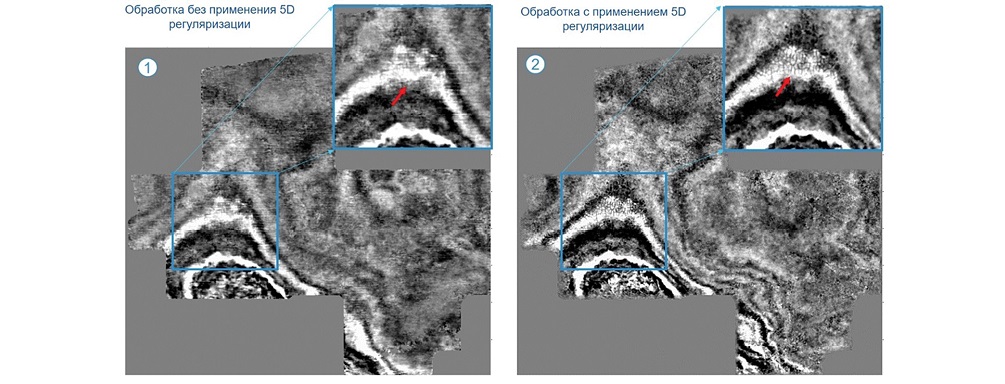

Рисунок 8 позволяет оценить эффект применения такого современного приема обработки, как 5D-регуляризация. Показано сопоставление горизонтальных слайсов итоговых кубов 2013 и 2023 гг. в сеноманском интервале разреза. Видим, что в обработке 2013 г. не удалось сохранить тонкие детали, обусловленные особенностью геоморфологии. Эти детали практически не видны из-за влияния размытого отпечатка, футпринта системы наблюдений. На слайсе куба 2023 г. образ футпринта и какая-либо размытость отсутствуют, четко видна такая особенность геологического строения сеномана, как сеть «такыров» (указана стрелкой).

О позитивных эффектах применения 5D-регуляризации свидетельствуют и другие исследователи [13].

Рис. 8. Сопоставление результатов обработки 2013 г. (1) и 2023 г. (2) на уровне горизонтального слайса в сеноманском интервале

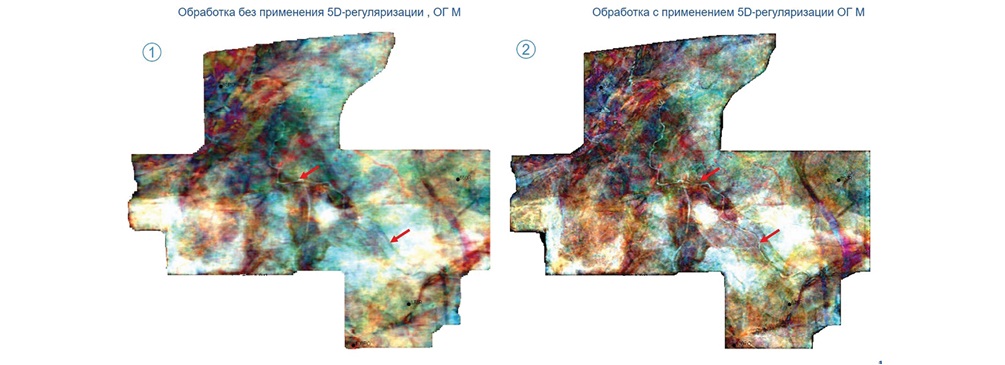

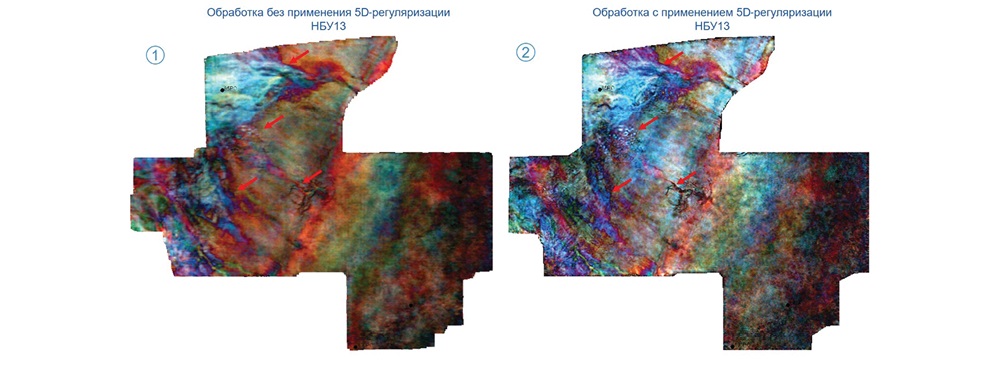

В нашем случае сочетание повышения разрешающей способности за счет поверхностно-согласованной частотно-зависимой балансировки амплитуд и удаления футпринтов за счет 5D-регуляризации позволяет сохранить в образах волнового поля целевых интервалов седиментологические особенности: русла, зоны разгрузки, подводящие каналы (рис. 9а, б).

Рис. 9. Сопоставление результатов обработки 2013 г. (1) и 2023 г. (2) на уровне горизонтального слайса RGB: а — в интервале M’; б — в интервале НБУ13

Резюмируя данный пример, укажем на полученные в итоге геологические результаты и позитивные эффекты:

- удалось детализироватьгеологическоестроение ачимовского интервала;

- для целевых пластов ачимовского интервала путем инверсиирассчитаны карты эффективныхгазонасыщенных толщин и карты эффективной пористости;

- получена уточненная оценка запасов и ресурсов продуктивных пластов ачимовского интервала.

Пример 2

В следующем примере продемонстрируем эффективность разработанного подхода в отношении юрского интервала разреза. Особенность состоит в том, что источник здесь был не взрывным, а вибрационным, что усугубляло проблему влияния изменчивости верхнего слоя ВЧР на условия возбуждения волн и качество исходных данных.

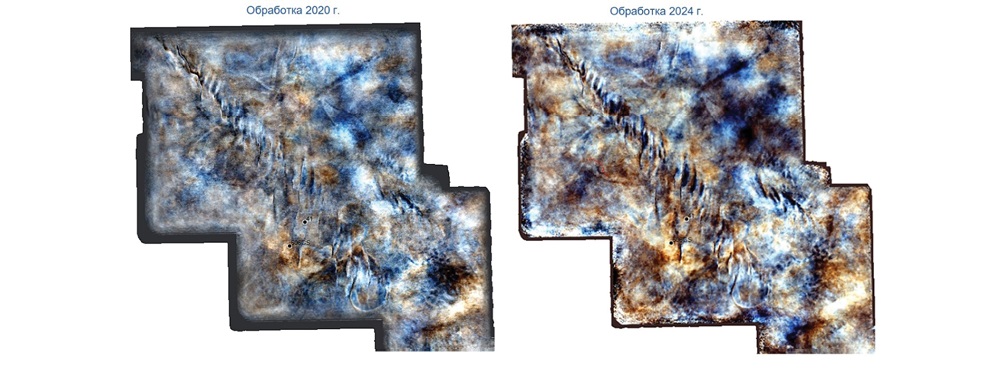

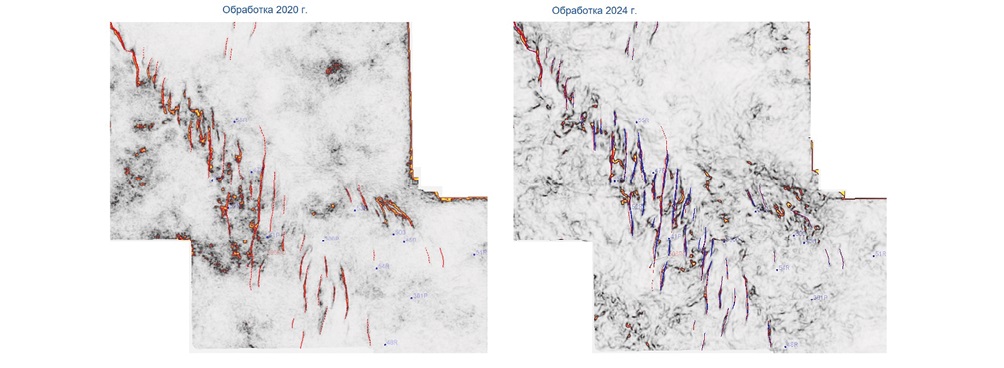

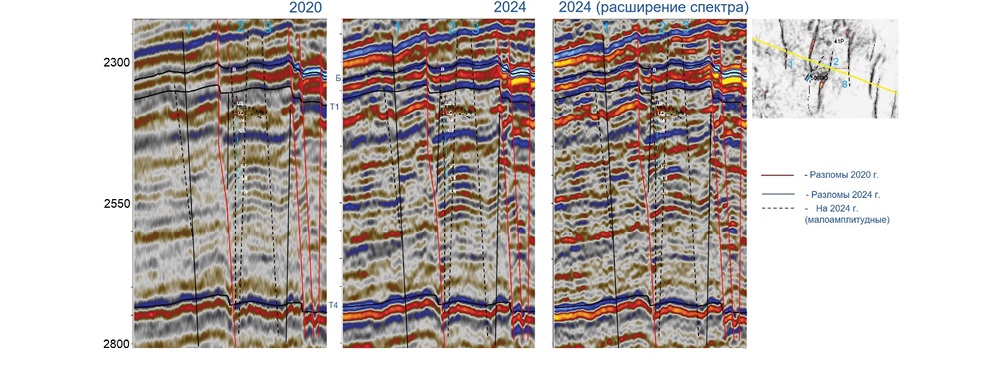

Базовым (для сравнения) был результат обработки 2020 г., при получении которого частотно-зависимый подход к балансировке амплитуд не применялся. В ходе выполненной в 2024 г. переобработки частотно-зависимый подход уже был применен, а в остальном за основу был принят граф 2020 г., т.е. обеспечена полная корректность сопоставления результатов.

Постфактум-анализ качества обработки 2020 г. юрского интервала разреза благодаря возможности сравнения с оптимизированной обработкой 2024 г. свидетельствует о том, что проблема поглощающего влияния интервала залегания пластов ТП на ВЧ-компоненту нижележащих целевых интервалов в ходе обработки 2020 г. не была решена должным образом.

На рисунке 10 показаны фрагменты разрезов 2020 и 2024 гг., соответствующие им амплитудно-частотные спектры, прямоугольными рамками выделены области с наиболее заметными различиями в разрешающей способности и качестве прослеживания.

Рис. 10. Сопоставление результатов обработки юрского интервала разреза в 2020 и 2024 гг.

За счет применения частотно-зависимого подхода в 2024 г. в юрском интервале получилось добиться расширения спектра как в область средних, так и в область высоких частот, как следствие — произошло увеличение вертикальной и горизонтальной разрешающей способности, повысилась контрастность и динамическая выразительность отображения локальных особенностей геоморфологии и седиментологии (рис. 11), детализировалась площадная картина тектонических нарушений (рис. 12).

Рис. 11. Сравнение срезов RGB в интервале пласта Ю3 (ОГ Т1) без использования (слева) и с использованием (справа) частотно-зависимой балансировки амплитуд

Рис. 12. Сравнение картин отображения тектонических нарушений в интервале пласта Ю3 (ОГ Т1) без использования (слева) и с использованием (справа) частотно-зависимой балансировки амплитуд

Заложенный в сейсмограммах с частотно-зависимой балансировкой амплитуд повышенный потенциал информативности в отношении высоких частот позволил осуществить на итоговых стадиях получения и обработки итогового куба дополнительную итерацию расширения частотного спектра, что дало возможность выявить малоамплитудные разломы, выделение которых по менее разрешенным версиям обработки 2020 и 2024 гг. не представлялось возможным (рис. 13).

Рис. 13. Волновая картина и выделенные тектонические нарушения в юрском интервале разреза в версиях обработки 2020 г. (слева), 2024 г. (в центре), 2024 г. с расширением спектра (справа)

Резюмируя пример с юрским интервалом, укажем на полученные в итоге геологические результаты и позитивные эффекты:

- удалось детализироватьгеологическоестроение юрского интервала;

- порезультатам выполнения синхронной инверсии для целевых пластов Ю2,Ю3, Ю4, Ю7, Ю8 рассчитаны карты песчанистости и газонасыщенных толщин;

- получена оценка запасов и ресурсов для каждого пласта Ю2,Ю3,Ю4 (ранее оценка ресурсной базы для интервала Ю2—Ю4 представлялась суммарно).

Пример 3

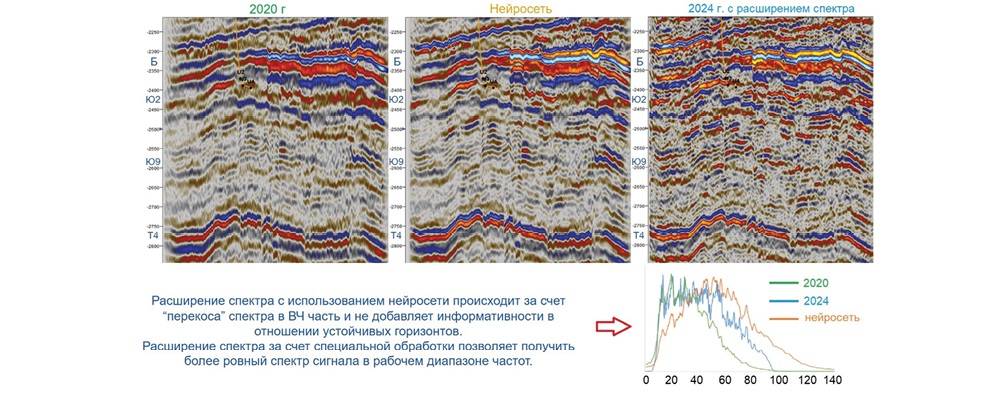

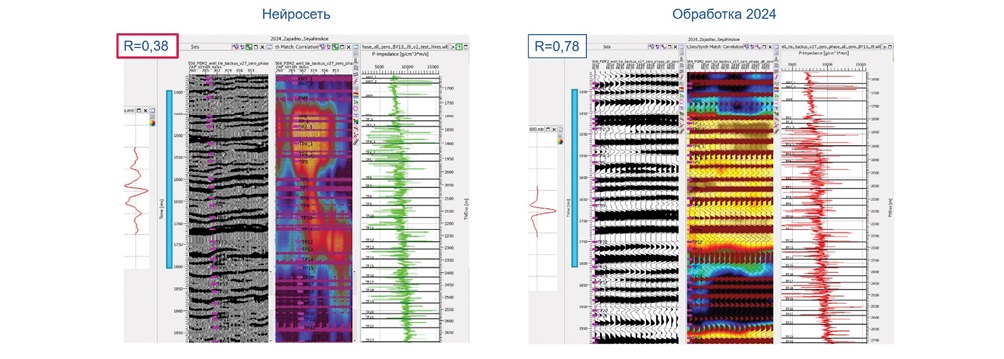

Последний пример, который будет здесь

рассмотрен, не имеет прямого отношения к методическим разработкам «НОВАТЭК НТЦ» и не является рекомендуемым к использованию подходом. Скорее это попытка разобраться с «модной» темой применения нейросетей для расширения спектра сейсмического сигнала: не с точки зрения математической реализуемости такого преобразования (как раз в этом нет никаких сомнений), а из соображений достоверности и наличия хоть каких-то физических предпосылок для подобных манипуляций с сейсмическими данными.

Подробности этого теста оставим за рамками настоящей публикации: достаточно будет сказать, что с предложением попробовать на наших данных свой продукт (расширяющую спектр нейросеть) в «НОВАТЭК НТЦ» обратилась известная сервисная компания, которой нами была предоставлена необходимая исходная информация из версии обработки 2020 г. примера № 2.

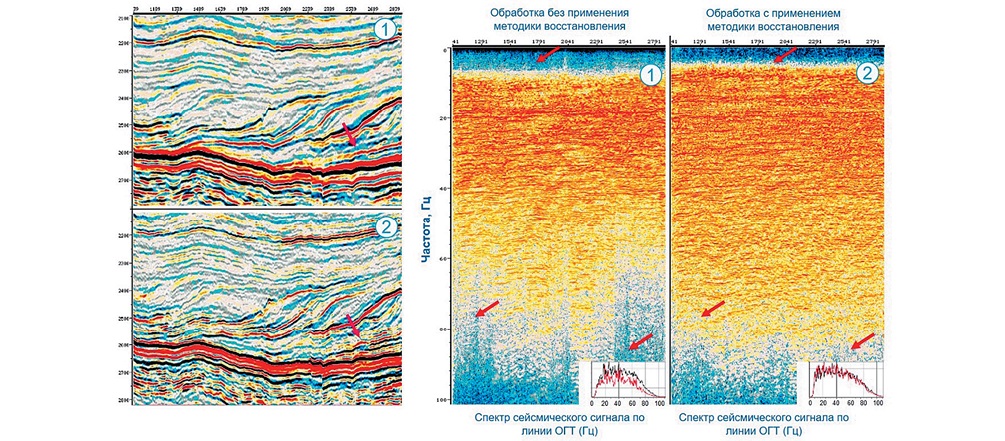

Затем мы сравнили переданный нам результат работы нейросети с версиями обработки 2020 г. и 2024 гг. (с расширением спектра) из примера № 2 (рис. 14).

Рис. 14. Сравнение временных разрезов и спектров в юрском интервале разреза версий обработки 2020 г. (слева), 2024 г. (в центре) и результата работы нейросети (справа)

Как видим из сравнения разрезов и спектров: преобразование нейросетью привело к увеличению видимой частоты и существенному расширению спектра, вне устойчивых горизонтов появились дополнительные оси синфазности. Существенно поменялась форма спектра: если в низкочастотно-среднечастотной области спектры 2020 и 2024 гг. были близки к равномерному распределению, то нейросеть придала АЧХ колокольную форму, т.е. создала «перекос» спектра в его высокочастотную часть. Если сравнивать версию 2024 г. и нейросеть в интервале устойчивых горизонтов, то сложно обнаружить какой-то прирост информативности у результата применения нейросети. А то, что спектр в интервале до 60 Гц у версии 2024 г. более ровный, — аргумент в пользу эффективности расширения спектра именно за счет примененной методики обработки, т.е. частотно-зависимого подхода.

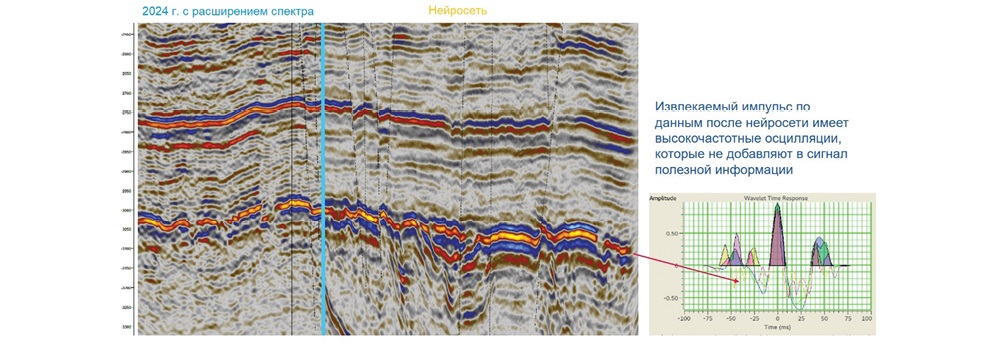

Анализ формы извлекаемого импульса (рис. 15) и результат привязки с использованием статистического импульса (рис. 16) свидетельствуют в пользу более высокой информативности частотно-зависимого подхода, примененного в 2024 г.

В импульсе, извлеченном из данных нейросети, присутствуют явные паразитические высокочастотные осцилляции, которые не добавляют полезной информации в сигнал.

Рис. 15. Сопоставление форм извлеченного импульса «2024 г. — нейросеть»

Рис. 16. Сопоставление результатов привязки со статистическим импульсом «2024 г. — нейросеть»

Коэффициент корреляции при использовании для скважинной привязки данных нейросети получился в 2 раза ниже, чем при использовании для привязки результатов обработки 2024 г., — 0,38 против 0,76.

Выводы

- Разработанный и внедренный «НОВАТЭК НТЦ» частотно-зависимый способбалансировки амплитуд являетсятеоретически обоснованным и «законным» приемом сигнальной обработки, без применения которого не представляется возможным получать достоверные результаты геологической интерпретации и прогнозы продуктивности в районах деятельности группы компаний «НОВАТЭК»;

- Существует потенциал повышения информативности, выявления деталейгеоморфологии и седиментологии за счет сочетания частотно-зависимого способабалансировки амплитуд с 5D-регуляризацией данных;

- Применение частотно-зависимого подхода обеспечивает повышение информативности и создает предпосылки для обоснованного и «законного» расширения спектра конечныхрезультатов обработки в область высоких частот, что позволяет исключить использование сомнительных, с точки зрения их физической обоснованности, способоврасширения спектра.

Список литературы

1. Долгих Ю.Н., Гуляев Д.В., Соколовский В.В., Кузнецов В.И. Обработка виброграмм как способ повышения качества результатов высокопроизводительной вибросейсморазведки. Георесурсы. 2024. № 26(3), С. 27—32.

2. Долгих Ю.Н., Гуляев Д.В., Кузнецов В.И., Санин С.С., Соколовский В.В., Кайгородов Е.П. Повышение качества и технико-экономической эффективности высокопроизводительной вибрационной сейсморазведки на основе применения технологии многозональной адаптивной обработки виброграмм (МАОВ). Управление недрами как кросс-функциональный процесс: материалы 7-й научно-практической конференции по разведке нефти и газа. 2021. Тюмень, 22—26 марта 2021 г. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202150059

3. Долгих Ю.Н., Кузнецов В.И., Туренко С.К. Комплексная адаптивная технология кинематической инверсии данных сейсморазведки в условиях неоднородной верхней части геологического разреза. Нефтяное хозяйство. 2017. № 8. С. 58—63.

4. Долгих Ю.Н. Проблемы кинематической инверсии данных МОВ-ОГТ в северных районах Западной Сибири. Технологии сейсморазведки. 2012. № 4, С. 40—50.

5. Долгих Ю.Н. Многоуровневая сейсморазведка и кинематическая инверсия данных МОВ-ОГТ в условиях неоднородной ВЧР. 2014. Москва: ЕАГЕ Геомодель, 212 с.

6. Завьялов В.А. Особенности работ по учету верхней части разреза в условиях Среднего Приобья по работам МОГТ. Наука и ТЭК. 2012. № 4, С. 34—37.

7. Загоровский Ю.А. Связь флюидодинамических процессов с нефтегазоносностью глубоких горизонтов на севере Западной Сибири. Экспозиция Нефть Газ. 2016. № 6(52). С. 48—50.

8. Кузнецов В.И., Долгих Ю.Н. Реализация технологии сейсморазведочных работ в транзитных зонах севера Западной Сибири. Известия ВУЗов. Нефть и газ. 2017. № 6. С. 11—20.

9. Кузнецов В.И., Долгих Ю.Н. Технологии сейсмических исследований в транзитных зонах арктических районов (на примере севера Западной Сибири): учебное пособие ISBN 978-5-9961-1826-7. 2017. Тюмень: ТИУ, 199 с.

10. Кузнецов В.И., Долгих Ю.Н., Скачков Д.В., Соколовский В.В., Писарчук С.В., Глебов А.А. Опыт проведения полевых сейсморазведочных работ по высокопроизводительной технологии «слипсвип». Георесурсы. 2024. №26(3). С. 20—26. https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.3

11. Мясоедов Н.К., Твердохлебов Д.Н., Поздняков А.С., Гончаров А.В. (2021). Эффективность применения технологии широкополосной обработки на мелководных акваториях. Нефтяное хозяйство. 2021. № 3. С. 46—49.

12. Смирнов В.Н., Бондарев Е.Б. Современное состояние, возможности и недостатки комплекса вибросейс NOMAD по сравнению с взрывным источником сейсмических колебаний в зимних условиях ЯНАО. Технологии сейсморазведки. 2017. № 2. С. 108—122.

13. Ушаков Л.А., Дмитрачков Д.К., Мерецкий А.А., Иванов Г.В. Разработка и применение графа азимутальной обработки сейсмических данных на примере одного из участков ПАО «НК «Роснефть». Нефтяное хозяйство. 2023. № 7. С. 10—15.

14. Чистякова П.И., Арутюнянц И.В., Клешнин А.Б., Кушнеров Н.Н., Масюков А.В. Использование математического анализа метода главных компонент в обработке сейсмических данных. Геофизика. 2022. № 6, С. 91—95. https://doi.org/10.34926/geo.2022.17.24.012

15. Язьков А.В., Долгих Ю.Н., Куркин А.А., Насибуллин А.З., Кадочникова Л.М., Кузнецова Я.В., Елисеев П.И., Кудрин П.А., Григорьев М.С. Методические и технологические вызовы при освоении месторождений севера Западной Сибири: геологоразведка и разработка. Экспозиция Нефть Газ. 2019. № 4(71). С. 15—20.

Об авторах

В. В. СоколовскийРоссия

Соколовский Владимир Владиславович — начальник управления обработки сейсмических данных

7, ул. Пожарных и спасателей, г. Тюмень, 625031

тел.: +7 (3452) 680-437

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Ю. Н. Долгих

Россия

Долгих Юрий Николаевич — доктор геол.-мин. наук, ученый секретарь

7, ул. Пожарных и спасателей, г. Тюмень, 625031

тел.: +7 (3452) 680-431

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Д. В. Гуляев

Россия

Гуляев Денис Владимирович — заместитель начальника отдела стандартной и специализированной обработки

7, ул. Пожарных и спасателей, г. Тюмень, 625031

тел.: +7 (3452) 680-438

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Соколовский В.В., Долгих Ю.Н., Гуляев Д.В. Частотно-зависимая балансировка амплитуд как способ повышения качества и разрешающей способности результатов обработки данных МОВ-ОГТ 3D в сложных поверхностных и глубинных условиях. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(3):112-127. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-112-127. EDN: OERITV

For citation:

Sokolovsky V.V., Dolgikh Yu.N., Gulyaev D.V. Frequency-dependent amplitude balancing as an approach to improving the quality and resolution of 3D reflection seismic survey data in severe surface and subsurface conditions. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(3):112-127. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-112-127. EDN: OERITV