Перейти к:

Геотоксикология как вектор санитарно-эпидемиологического благополучия регионов

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-126-135

EDN: YZPQSS

Аннотация

Введение. Выполнено исследование, основанное на авторских материалах, по разделению факторов геотоксикологического риска на природные и техногенные, что является важным элементом обеспечения экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Цель. Изучение факторов геотоксикологического риска и обоснование разделения их на природные и техногенные. Материалы и методы. Для исследования были использованы материалы полевых, химико-аналитических и биологических исследований в среднем течении р. Печора и Опольском воеводстве, Польша. Работа сочетает методы нового наблюдения и эксперимента и теоретического анализа, основанного на обобщении полученного материала. Результаты. В результате разработан подход и продолжена разработка метода, который позволяет определить сходство и различия геотоксикологической обстановки различных регионов и их изменения во времени. Становится возможно определить ключевые антропогенные или природные процессы, увеличивающие геоэкологические риски. Заключение. Предложенный подход позволяет определить не только сходство и различия геотоксикологической обстановки различных регионов и их изменения во времени, но и определить ключевые антропогенные или природные процессы, переводящие потенциально токсичные элементы в активную фазу, увеличивающие риски воздействия на население и на окружающую среду.

Ключевые слова

Для цитирования:

Якуцени С.П., Аскаров Р.А. Геотоксикология как вектор санитарно-эпидемиологического благополучия регионов. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):126-135. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-126-135. EDN: YZPQSS

For citation:

Yakutseni S.P., Askarov R.A. Geotoxicology as a vector of sanitary and epidemiological wellbeing of regions. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):126-135. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-126-135. EDN: YZPQSS

Обеспечение глобальной и региональной безопасности в ключевых районах проживания человечества как задача не нуждается в обосновании. Необходимо не только нормативно-правовое обеспечение такого рода стратегий, в РФ это уже выполнено через Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», но и разделение на ключевые элементы ее обеспечения. Важнейшим элементом обеспечения страновой геоэкологической безопасности являются вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Однако геоэкологическая безопасность оценивается, объединяя природные и антропогенные воздействия на биосферу. Ни в нашей стране, ни за рубежом нет устоявшейся системы разделения факторов геоэкологического риска на природные, геотоксикологические и техногенные. Игнорируется природное наполнение геохимических провинций ПТЭ (потенциально токсичными элементами) и воздействие на них антропогенных факторов. Например, кислотных дождей, привнесенных извне и выпадающих в полиметаллических геохимических провинциях, в результате чего связанные в горной породе ПТЭ становятся миграционно подвижными и опасными для биосферы, включая население.

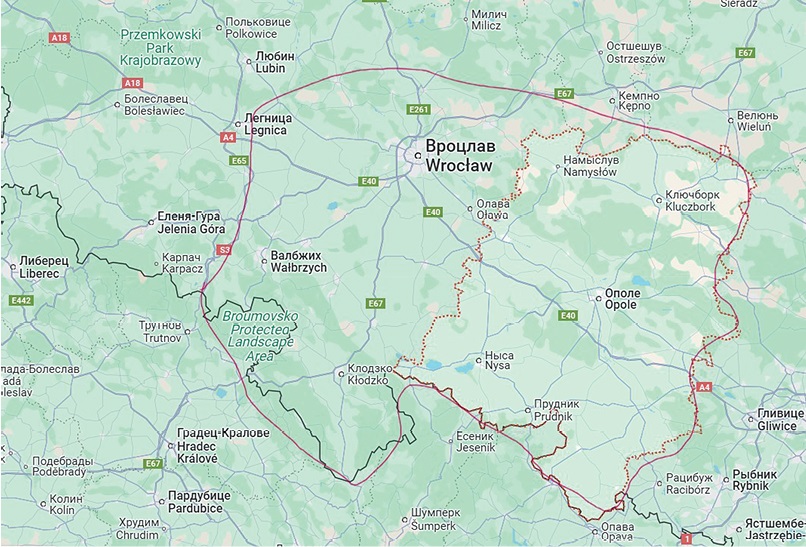

Пример из нашей исследовательской практики. Нижнесилезское и Опольское воеводства Польши (рис. 1). Эти регионы Юго-Западной Польши отличает развитая горнодобывающая, металлургическая и топливно-энергетическая промышленность, интенсивная сельскохозяйственная деятельность, широко развитая и загруженная транспортная сеть.

Рис. 1. Район полигонных исследований выделен красной линией: Нижнесилезское и Опольское воеводства Польши

Fig. 1. The area of landfill research is marked by a red line: the Lower Silesian and Opole voivodeships of Poland

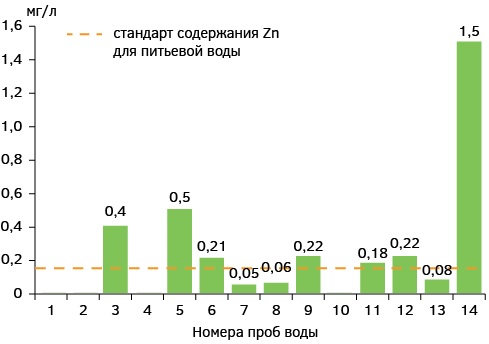

Выявлялись причины ряда распространенных заболеваний, связанных с техногенным воздействием на окружающую среду. Спектр возможных загрязнителей очень широк. Их конкретное выявление затруднительно. Оценивать результаты этих взаимодействий только химико-аналитическим путем практически нереально, так как они подвержены различным, в том числе погодным изменениям. Возникает слишком много неопределенностей в оценке реального состояния конкретной экологической системы в зависимости от оптимизма или пессимизма исследователя, что нередко формирует недоверие к их результатам и в ряде случаев характеризуется административным пренебрежением к действительно опасным для населения, но плохо обоснованным ситуациям. Для выполнения такого рода работ была разработана и опробована методика, сочетающая геохимические и медико-биологические региональные исследования, полностью оправдавшая наши ожидания [7][10—13]. Результаты во многом оказались неожиданными, но крайне важными для формирования направления «геотоксикология», в том числе при оценке санитарно-эпидемиологического благополучия регионов и рисков индустриального воздействия. Так, максимальную степень опасности представляла вода, взятая из ручья лесного массива Западных Судет (Чешско-Моравская возвышенность, район горного массива Крконоше (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Горный массив Крконоше. Ручей. Место отбора пробы № 14 в лесном массиве Западных Судет

Fig. 2. Krkonoše mountain range. Creek. The sampling site № 14 is in the Western Sudetenland

Рис. 3. Содержание цинка в пробах воды (мг/л). Пунктир — стандарт содержания Zn для питьевой воды (№ 14 — горный массив Крконоше, ручей)

Fig. 3. Zinc content in water samples (mg/l). The dotted line is the standard of Zn content for drinking water (no. 14 is the Krkonoše mountain range, the stream)

Дальнейшее изучение причин, которые привели к высокой токсичности природной воды в обширном лесном массиве, выявило, что причиной оказались горные породы с высоким содержанием полиметаллов. Однако в естественном состоянии геохимические связи в отобранных горных породах не позволяли металлокомпонентам перейти в биологически активное состояние, но кислотные дожди, выпадающие в Западных Судетах, формирующиеся в результате работы металлургических предприятий Германии, обеспечили переход этих токсоопасных элементов в подвижное и усвояемое биотой состояние [10]. Таким образом, мы видим, как сочетание естественного фактора, обогащенности геохимических провинций потенциально опасными элементами, и техногенное воздействие на них обеспечивают освобождение токсокомпонентов и формируют существенные санитарно-эпидемиологические риски для населения. Разработанная многоуровневая система биотестов в совокупности с использованием аналитических методов позволяет не только определять содержание загрязняющих веществ любого происхождения, но, что еще более важно, оценивать их влияние на разные системы организма человека.

Геотоксикология как система анализа рисков санитарно-эпидемиологической обстановки регионов позволяет доказательно разделить угрозы, формируемые природной геохимической обстановкой и привнесенные антропогенными факторами. Геотоксикология, как это показано в целом ряде исследований, раскрывает ряд механизмов глобальной эволюции Земли. В начале 1980-х гг. С.Г. Неручев обратил внимание на то, что повторявшиеся в фанерозое с цикличностью ~30 млн лет биосферные кризисы и эпохи активизации геодинамических процессов сопровождались заражением вод Мирового океана ураном и другими редкими химическими элементами. В результате Сергей Германович сформулировал тезис, о том, что массовые вымирания биоты и последующие обновления ее видового разнообразия вызваны действием на живые организмы радиоактивных и других мутагенных элементов [6][9]. Эти элементы циклически поступают из недр на поверхность в результате эндогенной активности Земли (рис. 4).

Рис. 4. Тихоокеанский вулканический пояс. Камчатский полуостров. Фотография Сергея Якуцени

Fig. 4. Pacific volcanic belt. Kamchatka Peninsula. Photo by Sergey Yakutseni

По соотношению эндогенных, экзогенных и космогенных факторов каждое массовое вымирание было абсолютно индивидуально и уникально. При каждом периоде массового вымирания существенно менялась геохимия биосферы, т.е. геотоксикологические признаки исчезновения видов на планете Земля очевидны. Развивая направление, одним из авторов ранее было выполнено исследование показавшее, что тяжелые элементы-примеси, основная часть которых токсична для биоты, накапливаются в надкларковых количествах в осадочных бассейнах, формируя, при определенных условиях, залежи углеводородов, сланцев, угля насыщенными потенциально токсичными элементами [5]. На базе обширного фактического материала мы можем утверждать наличие генетической связи живого вещества при накоплении им токсичных элементов в ключевых точках известной нам истории развития Земли и последующего вымирания живого вещества в соответствии с геотоксикологическими факторами, как минимум в фанерозое.

Это органическое вещество депонировало в себе токсичные компоненты, послужившие причиной геотоксикологических катастроф. За геологически ничтожный срок существования технической цивилизации человечество переместило и изменило такое количество планетарного вещества, что поставило под угрозу свое существование как биологического вида. Либо мы вырабатываем механизмы по самоспасению, либо сформулированный Стругацкими принцип: «Будущее создается тобой, но не для тебя» и являющийся в эволюции биосферы фундаментальным, проверим на себе уже в XXI веке.

Одним из сценариев дальнейшего развития биосферы Земли в зависимости от дальнейших изменений в геохимическом составе биосферы может быть сценарий ползучего отравления биосферы за счет массового и одномоментного, в рамках геологического времени, освобождения токсических компонентов. Фактически мы стоим перед очередным коренным изменением геохимического состава биосферы Земли. В настоящее время активное освоение человечеством депонированных в минеральных ресурсах, в том числе и органическом веществе, токсикантов приводит к проявлению негативной биологической активности продуктов рассеяния токсоэлементов в окружающей среде. Меняется геохимический облик целых регионов планеты.

Таким образом, в наших руках оказывается доказательный исследовательский механизм, позволяющий выполнить оценку пространственно-временного влияния экологических и социально-экономических факторов риска. Важно внедрить кластерную модель обеспечения комплексной безопасности, где исследуются два вектора геотоксикологического влияния — антропогенный и природный, а также их взаимодействие. Приведем два примера техногенного воздействия: в Башкирии и Свердловской области.

Первый пример. Суммарный неканцерогенный риск здоровью населения г. Учалы, Башкирия (рис. 5). Близ города находится Учалинский горно-обогатительный комбинат (Учалинский ГОК). ГОК является градообразующим предприятием. Ведется добыча медных и цинковых руд, дообогащаемых до концентрата. Тип добычи — карьерный и шахтный (рис. 6 и 7). При хроническом аэрогенном воздействии токсических веществ на границе санитарно-защитной суммарный неканцерогенный риск здоровью населения зоны равен 8,8 и оценивается как высокий. Величина индивидуального канцерогенного риска находится в диапазоне среднего риска здоровью (2,68×10-4), что приемлемо для профессиональных групп и неприемлемо для населения в целом [1][3].

Рис. 5. Панорамная фотография г. Учалы. Фотография Вячеслава Сысоева

Fig. 5. Panoramic photo of Uchaly. Photo by Vyacheslav Sysoev

Рис. 6. Учалинский горно-обогатительный комбинат. Фотография Вячеслава Сысоева

Fig. 6. Uchalinsky mining and processing plant. Photo by Vyacheslav Sysoev

Рис. 7. Карьер Учалинского горно-обогатительного комбината. Фотография «Alex Lee»

Fig. 7. The quarry of the Uchalinsky mining and Processing plant. Photo of “Alex Lee”

На исследуемой территории заболеваемость у взрослых, подростков и детей по многим классам болезней превышает заболеваемость населения Башкирии. Экологическая обусловленность этих заболеваний по этиологической доле в их развитии оценивается в диапазоне от малого до высокого уровня, составляя для населения Учалинского района (г. Учалы) — EF = 7,01÷78,17%, для населения г. Сибай — EF = 8,89÷82,54%. По уровню вероятностного эпидемиологического риска возникновения злокачественных новообразований приоритетными локализациями являются рак слизистой носа, среднего уха, придаточных пазух [4].

Второй пример. Новокузнецк, бывший пос. Абагур, Абагурская аглофабрика (рис. 8).

Хвостохранилище № 2 Абагурского филиала Евразруды, предназначенное для складирования отходов обогащения руд черных металлов (хвостов), было введено в эксплуатацию в 1973 году. Постоянное использование объекта прекращено в 1993 г., когда для складирования отходов обогащения Абагурского филиала было построено хвостохранилище № 3 у поселка Елань г. Новокузнецка (рис. 9).

Рис. 8. Абагурская аглофабрика. Новокузнецк. Фотография Ильи Дорохина

Fig. 8. Abagura sinter plant. Novokuznetsk. Photo by Ilya Dorokhin

Рис. 9. Хвостохранилище № 3 у поселка Елань г. Новокузнецка для складирования отходов обогащения Абагурского филиала ЕВРАЗ (Картографический сервис Google)

Fig. 9. Tailings storage facility No. 3 near the village of Yelan, Novokuznetsk, for the storage of enrichment waste from the Abagura branch of EVRAZ (Google Mapping service)

В районе поселка Елань, примыкающего непосредственно к хвостохранилищу, годовое выпадение взвешенных веществ составляет 409 г/м², что более чем в 200 раз превышает фоновый показатель для лесостепной зоны (2 мг/м²). В радиусе 8 км вокруг Абагурской аглофабрики отмечено загрязнение почв токсичными веществами, входящими в состав хвостов, в том числе железом в 3—3,5 раза выше фона. Оценка риска для здоровья населения от загрязнения окружающей среды проводилась по взвешенным веществам, находящимся в атмосферном воздухе. Расчет содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе от хвостохранилища показал, что для площади отвала 300 га выброс пыли составляет 300 г/сек, при этом максимальная концентрация складывается на расстоянии 567 м от края отвала и составляет 0,85 мг/м³.

На основании полученных результатов с учетом розы ветров рассчитаны индивидуальный и популяционный пожизненный (неканцерогенный) риски смерти от вдыхания взвешенных веществ. Самый высокий групповой риск дополнительных случаев смерти при ингаляционном воздействии взвешенных веществ отмечается в поселке Елань, он составляет 3,85 случая на 10 000 населения, на втором месте находятся бывший поселок Абагур и Советская площадь (Новокузнецк), уровень риска уменьшается в 18 раз в центральной части города, это Левый берег и Комсомольская площадка, и самый низкий — в радиусе 10 км в поселке Редаково. По данным статистической отчетности анализа состояния здоровья и расчетным данным индивидуального и группового популяционного риска отмечается достоверное превышение уровня заболеваемости всех групп населения по сравнению с другими районами города в 10-километровой зоне влияния хвостохранилища Абагурской аглофабрики [2].

Это только два конкретных примера техногенного изменения геохимического облика значительных территорий, приводящего к существенному негативному изменению санитарно-эпидемиологической обстановки и уменьшению продолжительности жизни людей и возрастании расходов на здравоохранение.

Предложенный подход позволяет определить сходства и различия геотоксикологической обстановки для крупных геохимических провинций; определить время и темп формирования ключевых изменений геохимического облика территорий; определить основные ПТЭ, воздействующие на окружающую природную среду.

Методика геотоксикологических исследований позволяет определить основные геохимические процессы, влияющие на биосферу, в том числе и на качество и продолжительность жизни людей; разделить их на антропогенные и природные; установить механизмы перевода ПТЭ в активную для биосферы форму и выполнить оценку рисков такого рода геохимических изменений как для населения, так и для окружающей природной среды.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Якуцени С.П. — разработал концепцию статьи, выполнил анализ, обобщение и систематизацию материалов для статьи, подготовил текст статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Аскаров Р.А. — принимал участие в обобщении систематизации материалов для статьи, подготовил текст статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Sergey P. Yakutseni — developed the concept of the article, performed the analysis, generalization and systematization of materials for the article, prepared the text of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Rasul A. Askarov — participated in the generalization and systematization of materials for the article, prepared the text of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Аскарова З.Ф., Аскаров Р.А. Показатели заболеваемости работников горнодобывающих предприятий Южного Урала. Медицина труда и промышленная экология. 2009. № 10. С. 22—27.

2. Аскарова З.Ф., Аскаров Р.А., Терегулова З.С. Оценка риска влияния условий труда на состояние здоровья работников горнодобывающего предприятия. Мат-лы Всероссийской науч.-практ. конференции «Нефть и здоровье». Уфа, май 2009. С. 114—117.

3. Жукова Г.Ф., Савчик С.А., Хотимченко С.А. Йоддефицитные заболевания и их распространенность. Микроэлементы в медицине. 2004. № 2. С. 1—9.

4. Захаренков В.В., Олещенко А.М., Суржиков Д.В., Кислицына В.В., Корсакова Т.Г. Влияние загряз нения атмосферного воздуха промышленными отвалами на состояние здоровья населения. Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 1—2. С. 156—157.

5. Неручев С.Г. Преобразование планеты Земля живым веществом биосферы. Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2013. T. 8. № 1. С. 14.

6. Неручев С.Г. Уран и жизнь в истории Земли. Л.: Недра, 1982. 208 c.

7. Терегулова З.С., Белан Л.Н., Аскаров Р.А., Терегулова З.Ф., Алтынбаева А.И. Особенности загрязнения среды обитания и заболеваемость населения в горнодобывающем регионе Республики Башкортостан. Медицинский вестник Башкортостана. 2009. № 6. С. 20—25.

8. Якуцени С.П. Геотоксикологическая оценка состояния природных ресурсов Крымского полуострова: монография. М. — Берлин: Директ-Медиа, 2017. 155 с.

9. Якуцени С.П. Геотоксикология как фактор глобальнойэволюции. Эволюция: срезы, правила, прогнозы: альманах. Под ред. Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева. Волгоград: Учитель, 2016. С. 44—52.

10. Якуцени С.П. Якуцени П.П. Методы региональной оценки качества окружающей среды. Международный научный семинар «Экологическая гидрогеология стран Балтийского моря». СПб.: СПбГУ, 1993. С. 53—54.

11. Якуцени С.П. Якуцени П.П. Прогноз токсико-экологического риска при освоении нефтегазовых месторождений. Сборник статей Первой всероссийской конференции «Поиски нефти, нефтяная индустрия и охрана окружающей среды». СПб.: ВНИГРИ, 1995. С. 93—96.

12. Якуцени С.П. Распространенность углеводородного сырья, обогащенного тяжелыми элементами — примесями. Оценка экологических рисков. СПб.: «Недра», 2005. 372 с.

13. Yakutseni S.P., Yakutseni P.P. Complex multi-level system of ground/surface water biotesting. Second International conference on ground water ecology. USA, Atlanta, AWRA, US EPA, 1994.

Об авторах

С. П. ЯкуцениРоссия

Якуцени Сергей Павлович — кандидат геолого-минералогических наук, генеральный директор; доцент кафедры геоэкологии

13/3, ул. Садовая-Черногрязская, Москва 117342

65, Ленинский пр-т, Москва, 119991

Р. А. Аскаров

Россия

Аскаров Расул Аскарович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры техносферной безопасности

23, ул. Миклухо-Маклая, 23, Москва, 117485

Рецензия

Для цитирования:

Якуцени С.П., Аскаров Р.А. Геотоксикология как вектор санитарно-эпидемиологического благополучия регионов. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):126-135. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-126-135. EDN: YZPQSS

For citation:

Yakutseni S.P., Askarov R.A. Geotoxicology as a vector of sanitary and epidemiological wellbeing of regions. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):126-135. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-126-135. EDN: YZPQSS