Перейти к:

Выявление уровня эродированности медно-порфировых месторождений по количественным содержаниям элементов на примере месторождений Актогайского рудного поля и месторождения Сунгун

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-67-75

EDN: KBIMBS

Аннотация

Введение. В настоящее время все большую актуальность приобретает исследование мед но-порфировых месторождений, что включает изучение закономерностей их геохимических особенностей, результаты которого могут обеспечить бóльшую эффективность геологического прогнозирования их поисков. Цель. При сопоставлении геохимических особенностей первичных ореолов на современном уровне эрозионного среза медно-порфирового Актогайского рудного поля (Казахстан) и результатов геохимического опробования скважин Сунгунского медно-порфирового месторождения (Иран) выявить закономерность распределения геохимических ассоциаций элементов медно-порфировых месторождений, приуроченную к различным уровням эрозии. Материалы и методы. Было проведено комплексное геолого-геохимическое исследование крупного рудного поля — Колдарского массива в период с 1982 по 1991 г. с проведением полевых работ партией кафедры геологии Научно-исследовательской части Университета дружбы народов (НИЧ УДН) по южной краевой части Баканасской впадины, рассматриваемой в качестве северо-восточного сегмента Балхашско-Илийского вулкано-плутонического пояса в Центральном Казахстане. Было проведено литогеохимическое опробование коренных пород кровли Колдарского гранитоидного массива, включающего три медно-порфировых месторождения (Актогай, Айдарлы и Кызылкия). Огромная масса полученного материала подверглась компьютерной обработке, что сделало возможным сопоставление геохимических данных Актогайского рудного поля с данными глубинного опробования месторождения Сунгун (Иран). Данные литогеохимического опробования Актогайского рудного поля, получены в результате проведения спектральных, пламенно-фотометрического (K, Na, Li, Rb, Cs) и атомно-абсорбционного анализов при изучении около 1500 проб на содержание 17 элементов (Pb, Cr, Ni, Co, V, Mo, Sn, Zn, Bi, Cu, Ag, Au, Li, Rb, Cs, Na, K). Результаты. Получены выводы о том, что надрудный, верхнерудный и подрудный уровни эрозионного среза медно-порфировых месторождений Колдарского массива четко фиксируются по количественным содержаниям элементов в первичных литохимических ореолах и тенденциям изменения отношений: Cu × Mo/Pb × Zn, Mo/Co, Cu/Mo, Cu × Mo/Cr, Ni/Co, наиболее характерных для проявлений медно-порфировой минерализации. Первые два эрозионных уровня месторождений Колдарского рудного поля хорошо сопоставимы с аналогичными глубинными уровнями месторождения Сунгун. Заключение. Геохимическая аномалия рудопроявления Кызылкия отвечает подрудному уровню рудной минерализации

Ключевые слова

Для цитирования:

Морозова Т.П., Дьяконов В.В. Выявление уровня эродированности медно-порфировых месторождений по количественным содержаниям элементов на примере месторождений Актогайского рудного поля и месторождения Сунгун. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):67-75. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-67-75. EDN: KBIMBS

For citation:

Morozova T.P., Dyakonov V.V. Erosion of porphyry copper deposits estimated by quantitative elemental content analysis on the example of Aktogay and Sungun ore fields. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):67-75. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-67-75. EDN: KBIMBS

Калдарский гранитоидный массив (Актогай-ское рудное поле), находящийся в Восточном Прибалхашье на юго-востоке Центрального Казахстана, относится к гранодиоритовой петрографической группе гранитоидов трехфазного строения [2]. Он принадлежит к высоко и весьма высокоглиноземистому интрузивному комплексу субвулканических гранитоидов калиевой и калиево-натриевой серии. Фазы внедрения характеризуются низкой степенью дифференциации [3]. Первая фаза внедрения составляет 90% от общей площади поверхности массива и представлена в основном биотит-роговообманковыми кварцевыми диоритами и кварцевыми монцодиоритами. Состав их изменяется от меланократовых диоритов до гранодиоритов, связанных между собой постепенными переходами. Вторая фаза внедрения сложена аплитовидными, биотитовыми гранитами — 8% от общей площади массива. Третья фаза внедрения представлена гранит-порфирами, гранодиорит-порфирами, составляющими 2% от общей площади массива.

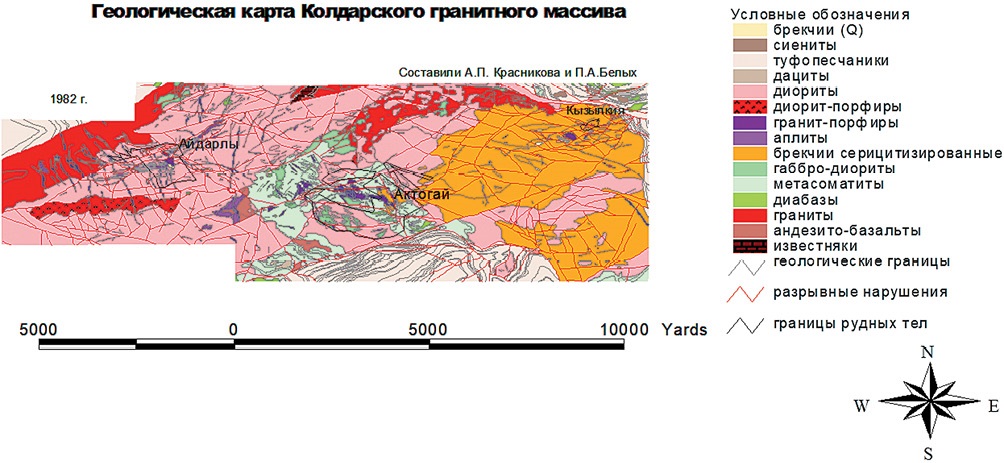

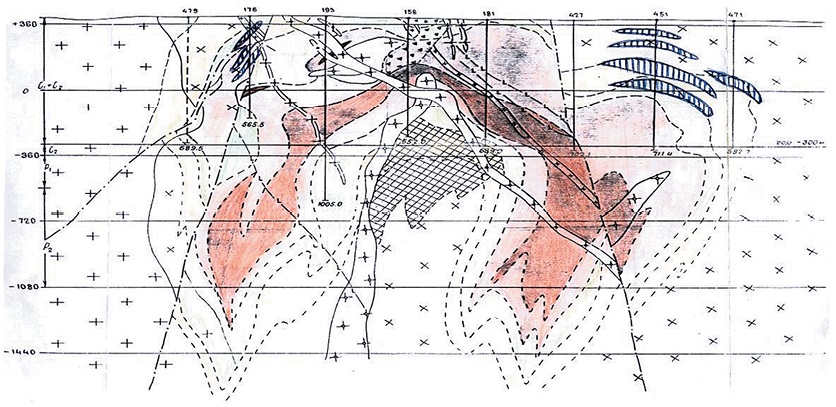

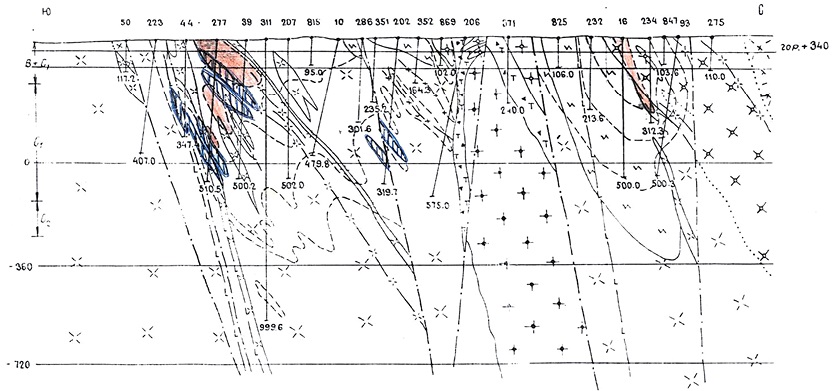

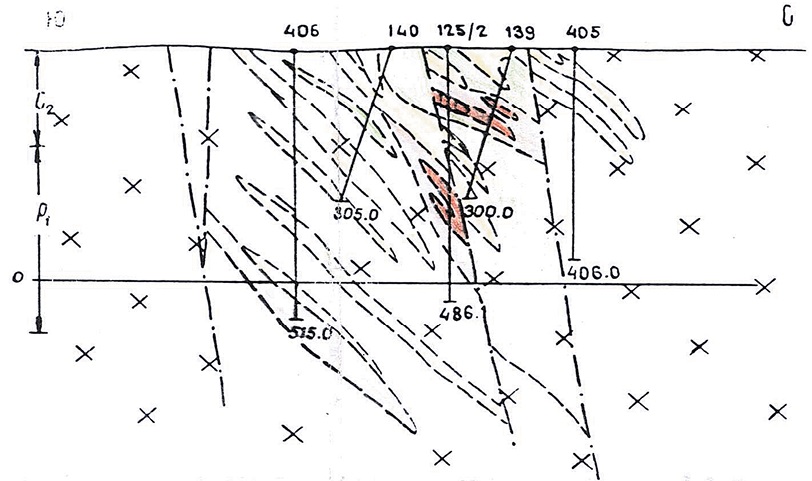

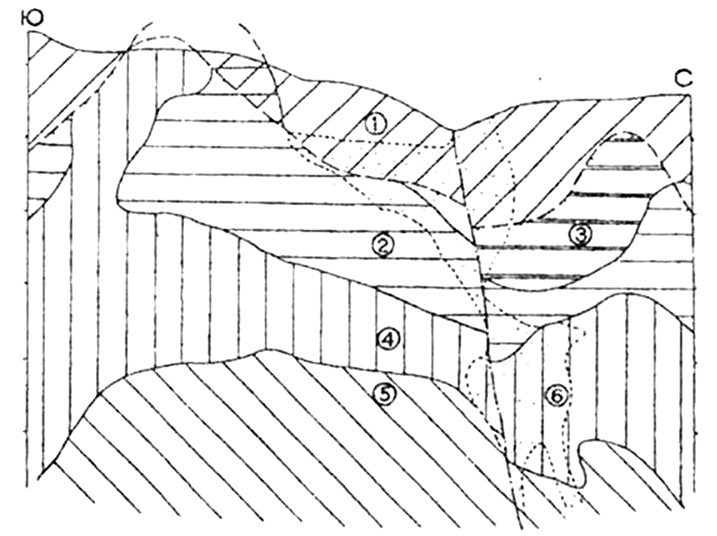

В пределах обнаженной части Колдарского массива расположено Актогайское рудное поле, в пределах которого разведаны два медно-порфировых месторождения, Актогай и Айдарлы, и рудопроявление Кызылкия (рис. 1). Рассматриваемые объекты в пределах Колдарского массива представлены различными уровнями эрозионного среза [4][7]. Месторождение Актогай на современном уровне рельефа выходит среднерудной зоной (рис. 2), Айдарлы — верхнерудной зоной (рис. 3), Кызылкия — не установленной зоной (рис. 4, 5), предположительно — подрудной или нижнерудной.

Рис. 1. Геологическая карта Колдарского гранитного массива с контурами рудных тел месторождений Айдарлы, Актогай и Кызылкия

Fig. 1. Geological map of the Koldar granite massif with contours of ore bodies of the Aidarly, Aktogay and Kyzylkiya deposits

Рис. 2. Разрез по профилю 1:7 через штокверк Актогай (по материалам Сергийко Ю.А.)

Fig. 2. 1:7 profile section through Aktogay stockwork (based on materials by Sergiyko Yu.A.)

Рис. 3. Разрез по профилю К — К через штокверк Айдарлы (по материалам Сергийко Ю.А. )

Fig. 3. Section along the K — K profile through the Aidarly stockwork (based on materials by Sergiyko Yu.A.)

Рис. 4. Разрез по линии Ю — С через штокверк Кызылкия (по материалам Сергийко Ю.А.)

Fig. 4. The section along the line U — S through the Kyzylkiya stockwork (based on the materials of Sergiyko Yu.A.)

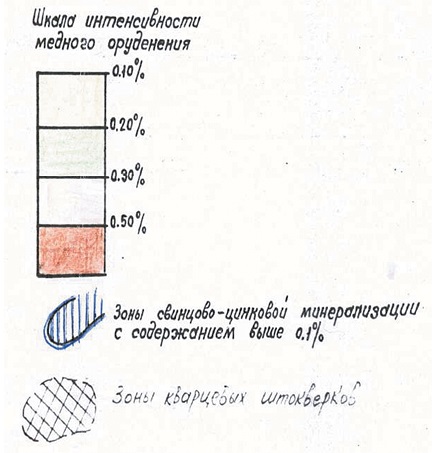

Рис. 5. Условные обозначения

Fig. 5. Symbols

Подрудный, верхнерудный и среднерудный уровни эрозионного среза медно-порфировых месторождений Колдарского массива четко фиксируется по количественным содержаниям элементов в литохимических ореолах и тенденциям изменения отношений: Cu × Mo/Pb × Zn, Cu × Mo/Cr, Cu/Mo, Mo/Co, Ni/Co (табл. 1). Выявленные закономерности распределения элементов в первичных ореолах над рудными объектами разной степени эродированности сопоставимы с характером поведения этих элементов в вертикальном разрезе поисковой модели медно-порфировых месторождений Сунгун (табл. 1, рис. 6).

Таблица. Изменения значений средних содержаний основных элементов и их отношений в зависимости от вертикального уровня

Table. Changes in the values of the average contents of the main elements and their relationships depending on the vertical level

Элементы и их отношения | Содержания: ×10⁻⁴ % | ||||||||

Колдарский массив (по рудным и полиметаллическому кластерам) | Медно-порфировое месторождение Сунгун (Григорян С.В.) | ||||||||

Айдарлы | Актогай | Кызылкия | Надрудная зона | Верхнерудная зона | Зона предпологаемого смешанного оруденения | Верхне-среднерудная зона | Среднерудная зона | Зона преобразованного оруденения | |

Cu | 231,1 | 717,2 | 410,5 | 10 | 90 | 46 | 90 | 94 | 56 |

Mo | 3,9 | 10,4 | 2,5 | 4,2 | 20 | 8,3 | 34 | 47 | 8,3 |

Pb | 27 | 17 | 29 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 2,2 |

Zn | 131,2 | 90,4 | 109,4 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 1,9 | 1,5 | 2,1 |

Ni | 13,9 | 9,0 | 7,1 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Co | 15 | 12,3 | 9,2 | 0,4 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |

Sn | 2,7 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 2,0 |

Bi | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |

Ag | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 1,9 | 2,5 | 1,5 | 3,4 | 3,8 | 2,5 |

Cr | 28 | 33 | 39 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |

Mo x Cu/Pb x Zn | 0,71 | 6,64 | 0,68 | 4,8 | 4,33 | 70,7 | 566,7 | 1732,5 | 100,6 |

Mo x Cu/Cr | 50 | 435 | 37 | 38,2 | 1500 | 477,25 | 3060 | 4016,36 | 422,6 |

Cu/Mo | 59 | 69 | 162 | 24 | 45 | 56 | 26 | 22 | 68 |

Mo/Co | 0,28 | 1,2 | 0,35 | 3,0 | 3,9 | 3,5 | 12,8 | 20,0 | 3,2 |

Ni/Co | 0,93 | 0,73 | 0,78 | 1,75 | 1 | 1,43 | 1,13 | 1,29 | 1,13 |

Рис. 6. Поисковая модель медно-порфирового месторождения сунгунского типа. 1 — надрудная зона; 2 — верхнерудная зона; 3 — зона предполагаемого смешанного оруденения; 4 — верхне-среднерудная зона; 5 — среднерудная зона; 6 — зона преобразованного оруденения

Fig. 6. Prospecting model of the Sungunsky type porphyry copper deposit. 1 — above-ore zone; 2 — upper-ore zone; 3 — zone of proposed mixed mineralization; 4 — upper-middle-ore zone; 5 — middle-ore zone; 6 — zone of transformed mineralization

Материалы и методы

Было проведено комплексное геолого-геохимическое исследование Колдарского массива в период с 1982 по 1991 г. с проведением партией НИЧа кафедры геологии УДН научно-исследовательских работ по южной краевой части Баканасской впадины, рассматриваемой в качестве северо-восточного сегмента Балхашско-Илийского вулкано-плутонического пояса. Было проведено литогеохимическое опробование массива. Огромная масса полученного материала подверглась компьютерной обработке, что сделало возможным сопоставление геохимических данных Актогайского рудного поля с данными опробования глубоких горизонтов месторождения Сунгун.

Результаты и обсуждение

Геохимические особенности позволяют выделить в пределах рудно-магматической системы также участки предполагаемого смешанного оруденения, где распространены минерализованные ксенолиты сканированных пород, и зону преобразованного оруденения, которое прослеживается вдоль Сунгунского разлома и связывается с наложением более поздних гидротермальных процессов.

Приведенные геохимические характеристики показывают, что для всех выделенных уровней и разновидностей минерализации может быть уверенно диагностирован ожидаемый тип оруденения (Mo-Cu-порфировый). По величине содержания Мо занимает второе место после Cu, и сразу за ним следуют Pb, Zn и Ag — наиболее обычные индикаторы надрудной зоны.

Система выбранных элементов — индикаторов уровней минерализации создает весьма надежную основу для их опознания, хотя устанавливаемые тенденции их монотонного изменения и испытывают отклонения от стандартной схемы на участках смешанного оруденения и в зонах наложения поздних гидротермалитов. Значения отношения Pb × Zn/Cu × Mo, как и на большей части других рудно-магматических систем, от верхних горизонтов к нижним изменяются наиболее контрастно (от 3,27×10–4 до 0,002×10–4%). Отношение Мо/Со увеличивается почти в 7 раз, от 3,0×10–4% до 20,0×10–4%). Как и на других штокверках, отношение Cu/Mo изменяется незначительно, от 22,0×10–4% до 68,0×10–4%). От верхнерудного к среднерудному уровню оно уменьшается от 45 до 22, а на надрудном и вскрытом среднерудном уровнях практически одинаково: меняется от 24,0×10–4% до 22,0×10–4% (табл. 1).

От верхнерудной зоны верхне-среднерудная отделяется по градиентной зоне изменения концентраций Ni и Co. Для месторождения Сунгун показания по Ni уменьшаются от верхнерудной до верхне-среднерудной от 1,5×10–4% до 0,9×10–4%, а по Со — от 1,5×10–4% до 0,8×10–4%. Для месторождений Актогайского рудного поля показания по Ni уменьшается от месторождения Айдарлы до рудопроявления Кызылкия от 13,9×10–4% до 7,1×10–4%, а по Со — от 15,0×10–4% до 9,2×10–4%.

Надрудная зона Сунгунского месторождения выделяется по концентрации Cu, Mo, Pb, Zn и ряда сидерофилов. Концентрации Cu увеличиваются от надрудной зоны до среднерудной от 10,0×10–4% до 94,0×10–4%. Концентрации Mo увеличиваются от надрудной зоны до среднерудной от 4,2×10–4% до 47,0×10–4%. Концентрации Pb уменьшаются от надрудной зоны до среднерудной от 3,5×10–4% до 1,7×10–4%. Концентрации Zn уменьшаются от надрудной зоны до среднерудной от 2,5×10–4% до 1,5×10–4%.

Изменение концентраций Cu на месторождениях Актогайского рудного поля повышается от месторождения Айдарлы до месторождения Актогай от 231,1×10–4% до 717,2×10–4% и понижается на рудопроявлении Кызылкия до 410,5×10–4%. Концентрации Мо повышаются от месторождения Айдарлы до месторождения Актогай от 3,9×10–4% до 10,4×10–4% и понижается на рудопроявлении Кызылкия до 2,5×10–4%.

Концентрации Pb понижаются от месторождения Айдарлы до месторождения Актогай от 27,0×10–4% до 17,0×10–4% и повышаются на рудопроявлении Кызылкия до 29,0×10–4%. Схожие изменения происходят с концентрациями Zn, которые понижаются от месторождения Айдарлы до месторождения Актогай от 131,2×10–4% до 90,4×10–4% и повышаются на рудопроявлении Кызылкия до 109,4×10–4%.

Анализ деталей геохимической зональности Сунгунского месторождения позволяет прогнозировать промышленные концентрации как Cu, так и Мо в оруденениях каджаранского типа, в которых концентрации Cu и Мо с глубиной (от надрудного уровня к среднерудному) увеличиваются, а концентрации полиметаллов (Pb, Zn) — уменьшаются [5] (табл. 1).

Конечным итогом изучения геохимической зональности медно-порфирового месторождения Сунгун явилось установление показателей зональности: Pb × Zn/Cu × Mo, Pb × Bi/Mo2, Pb × Zn/Mo2, Ag × Pb/Cu × Mo, Ag × Zn/Cu × Mo, характеризующихся заметным уменьшением с глубиной в вертикальном разрезе штокверка [1][6]. Эти сунгунские показатели зональности мы сравнили с подобными показателями зональности месторождений Колдарского массива: Айдарлы, Актогай и рудопроявления Кызылкия, что помогло установить уровень их эрозионного среза.

Заключение

В ореоле над рудопроявлением Кызылкия — с невыясненной перспективой, на наш взгляд, мы имеем дело с глубоко эродированным рудным телом. На это указывает присутствие группы элементов, отсутствующих на месторождении Сунгун и в ореолах месторождений Актогай и Айдарлы, костяк которой составляют Co, Ni и Cr с весьма высокой степенью коррелируемости. Пространственно к этой группе присоединяется целая группа других элементов — Mo, Zn, Pb, образующих устойчивые корреляционные связи (средние) с основными элементами.

Исходя их вышеприведенных фактов и существующих геологических представлений месторождение Актогай представлено среднерудным уровнем минерализации, Айдарлы — надрудно-верхнерудной зоной. Геохимическая аномалия рудопроявления Кызылкия отвечает глубоко эродированной зоне рудной минерализации. Скорее всего, на месторождении Кызылкия вскрывается подводящий канал для рудной минерализации, он пространственно компактен и характеризуется высокими содержаниями подрудных и собственно рудных элементов, с хорошими корреляционными связями.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Морозова Татьяна Петровна — разработала концепцию статьи, подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Дьяконов Виктор Васильевич — проводя геологическую съемку данной территории, собрал полевой каменный материал для статьи, разработал концепцию статьи, подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Tatiana P. Morozova — has developed the concept of the article, prepared the text of the article, finally approved the published version of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Victor V. Dyakonov — conducting a geological survey of this territory, collected field stone material for the article, developed the concept of the article, prepared the text of the article, finally approved the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Голамреза Р. Геохимическая характеристика и прогнозная оценка медно-порфирового оруденения северо-западного Ирана: автореф. дисс. … канд. геол.-мин. наук. М., 2000. 23 с.

2. Дьяконов В.В. Фанерозойские палеовулканические сооружения и рудная минерализация медно-молибден-порфирового типа: дисс. ... д-ра геол.-мин. наук: 25.00.11. М., 2011. 322 с

3. Дьяконов В.В., Наравас А.К., Погребс Н.А. Новые представления о геологическом строении неопротерозойской тектоно-магматической системы Казахстана в палеозойский этап ее развития. Тезисы XIV научных чтений, посвященных памяти профессора М.В. Муратова «Проблемы региональной геологии Северной Евразии». М.: МГРИ, 2024. С. 47—51.

4. Звездов В.С. Модели медно-порфировых рудномагматических систем и месторождений для прогноза, поисков и оценки: дисс. ... д-ра геол. мин. наук: 30.1.001.01. М., 2022. 553 с.

5. Кудрявцев Ю.К., Сальников А.Е., Рахимипур Г. Аномальные геохимические поля Мо-Си порфировых рудообразных систем и критерии их оценки. Прикладная геохимия. 2002. Вып. 3. С. 13—15.

6. Морозова Т.П. Геологические факторы оценки потенциальной медно-молибденовой рудоносности Колдарского и Тайсойганского гранитоидных массивов: Вост. Прибалхашье: дисс. ... канд. геол.-мин. наук: 25.00.11. М., 2004, 191 с.

7. Сергийко Ю.А., Вольхина Т.М. и др. Отчет о детальных поисках молибденово-медного оруденения по площади Актогайского рудного поля. ПГО «Южгеология». Алма-Ата, 1982. 179 с

Об авторах

Т. П. МорозоваРоссия

Морозова Татьяна Петровна — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры общей геологии и геологического картирования

23 ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117485

В. В. Дьяконов

Россия

Дьяконов Виктор Васильевич — доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой общей геологии и геологического картирования

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

Рецензия

Для цитирования:

Морозова Т.П., Дьяконов В.В. Выявление уровня эродированности медно-порфировых месторождений по количественным содержаниям элементов на примере месторождений Актогайского рудного поля и месторождения Сунгун. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):67-75. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-67-75. EDN: KBIMBS

For citation:

Morozova T.P., Dyakonov V.V. Erosion of porphyry copper deposits estimated by quantitative elemental content analysis on the example of Aktogay and Sungun ore fields. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):67-75. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-67-75. EDN: KBIMBS