Перейти к:

Анализ процесса переформирования нефтяных оторочек на примере Горючкинского и Южно-Генеральского месторождений Саратовской области

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-8-20

EDN: BJMEEB

Аннотация

Введение. Газонефтяные и нефтегазоконденсатные залежи представляют собой сложные для изучения и освоения объекты, а запасы нефтяных оторочек, как правило, являются трудноизвлекаемыми. При опережающей выработке газовой шапки происходит техногенное переформирование нефтяных запасов, что существенно осложняет их извлечение и ставит неординарные задачи по геолого-промысловому мониторингу и обоснованию эффективных геолого-технологических мероприятий на таких объектах. Основное количество залежей с опережающей разработкой газовой шапки сосредоточено в пределах Западно-Сибирской, Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций, причем величина остаточных извлекаемых запасов в таких залежах превышает 1 млрд т. Цель. Анализ процесса переформирования нефтяных оторочек на залежах бобриковского горизонта двух месторождений Саратовской области (Горючкинского и Южно-Генеральского) и определение основных факторов, влияющих на техногенное преобразование подгазовых запасов. Материалы и методы. В качестве исходных материалов использовались результаты геолого-промысловых исследований, данные по разработке, существующие геологические и фильтрационные модели. В качестве основного метода использован геолого-промысловый анализ с учетом результатов моделирования залежей. Результаты. Рассматриваемые залежи бобриковских отложений Горючкинского и Южно-Генеральского месторождений вступили в интенсивную стадию переформирования нефтяных оторочек. Разработка этих залежей уже на начальном этапе характеризовалась активным образованием конусов воды, а позднее — перемещением нефти в ранее занимаемые газом части залежей. Залежи вступили в стадию интенсивного переформирования уже через 5—7 лет после начала разработки. Высокие фильтрационно-емкостные свойства и активность водонапорной системы способствовали достаточно эффективной выработке нефтяных запасов, причем даже без применения методов поддержания пластового давления не произошло значительной дегазации пластовой нефти. Заключение. Понимание описанных процессов позволяет обосновать эффективные подходы по регулированию разработки, а также по извлечению нефти из переформированных залежей. Особенно это актуально для объектов, когда геологические условия не столь благоприятны, а процесс переформирования влечет необратимые негативные изменения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Федосеева Е.Н., Потемкин Г.Н. Анализ процесса переформирования нефтяных оторочек на примере Горючкинского и Южно-Генеральского месторождений Саратовской области. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):8-20. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-8-20. EDN: BJMEEB

For citation:

Fedoseeva E.N., Potemkin G.N. Analysis of oil rim transformation: Cases of Goryuchkinskoye and Yuzhno-Generalskoye oil fields in Saratov oblast. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):8-20. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-8-20. EDN: BJMEEB

Газонефтяные и нефтегазоконденсатные залежи являются сложными геологическими объектами с точки зрения их изучения и оценки промышленной значимости каждой фазы (нефтяной оторочки и газовой шапки), включая особенности подсчета начальных геологических запасов и обоснования извлекаемых запасов в рамках проектирования разработки эксплуатационных объектов. Особую важность приобретают вопросы выбора стратегии разработки таких объектов, а также необходимость более тщательного мониторинга разработки по сравнению с однофазными залежами углеводородов, поскольку процессы техногенного переформирования двухфазной залежи являются более сложными и труднорегулируемыми, а их понимание критически важно для повышения степени извлечения углеводородов.

В той или иной степени процессы переформирования отмечаются практически на каждой двухфазной залежи. В зависимости от интенсивности внедрения нефтяной оторочки в объемы, ранее занимаемые газовой шапкой, и синхронности процесса разработки авторы выделяют три стадии: начальная, умеренная и стадия интенсивного переформирования оторочки.

Прямыми признаками такого переформирования являются:

- появление нефти в продукции газовых скважин, первоначально работавших чистым газом (газоконденсатом);

- получение притока нефти при испытаниях газовых скважин, ранее остановленных по причине выработки запасов газа или по другим причинам (на зрелой стадии выработки газовой шапки);

- зафиксированное по промыслово-геофизическим исследованиям перемещение газонефтяного контакта (ГНК) и водонефтяного контакта (ВНК) вверх;

- изменение характеристик нефтенасыщенной части пласта по результатам замеров пластового давления и промыслово-геофизических исследований в том числе снижение пластового давления и нефтенасыщенности, а также сокращение площади нефтеносности при отсутствии добычи нефти.

Также можно выделить и косвенные признаки:

- достаточно интенсивная и длительная выработка запасов газовой шапки;

- установленное по результатам бурения или повторных сейсмических исследований (сейсмомониторинг) перемещение нефтенасыщенных объемов;

- значительное изменение характеристик нефтяной оторочки, установленное по результатам фильтрационного моделирования.

В данной статье основное внимание уделено именно нефтяным оторочкам, подвергшимся существенным преобразованиям в результате опережающей выработки газовой шапки, то есть подвергшимся интенсивному переформированию.

Залежи на стадии интенсивного переформирования были выделены для нескольких месторождений Саратовской области (Горючкинское, Южно-Генеральское, Фурмановское и др.).

Рассматриваемые Горючкинское и Южно-Генеральское месторождения объединяет то, что газонефтяные залежи приурочены к бобриковскому горизонту и представлены антиклинальными складками с высокими фильтрационно-емкостными характеристиками. Залежи разрабатывались с 1950—1960-х годов, и через два-три десятилетия разработка была остановлена, запасы считались выработанными.

К настоящему времени технологии геологического изучения и разработки нефтегазовых залежей претерпели существенное развитие, что позволяет недропользователям возвращаться к таким объектам.

Актуальность рассматриваемого вопроса состоит еще и в том, что понимание процессов переформирования позволит оценить возможность выработки остаточных запасов нефти в техногенно измененных оторочках.

Особенности разработки залежей с нефтяными оторочками

Проблемы изучения и освоения залежей с нефтяными оторочками освещаются в научных публикациях с середины прошлого века, включая вопросы классификации как двухфазных залежей [1][4][7][13], так и собственно нефтяных оторочек [5][8][9], особенности разведки и разработки оторочек [6][10][12], а также способы оценки их промышленной значимости и выбора оптимальной стратегии освоения [2][3].

Сложность разработки таких запасов определяется их «контактной» структурой, которая создает условия для конусообразования в газовой шапке и водонасыщенной части, а при длительной разработке — для перемещения ВНК и ГНК в объеме залежи или крупных ее частей, что может приводить к защемлению нефти. Кроме того, как правило, такие залежи характеризуются близостью значений начального пластового давления и давления насыщения, а в ряде случаев — повышенной вязкостью нефти и низкой удельной плотностью запасов.

Для того чтобы преодолеть проблемы конусообразования, т.е. преждевременных прорывов газовой шапки и подошвенной воды, а также проблему разгазирования нефти, необходимо снижать депрессию на пласт, другими словами, применять более щадящие режимы работы скважин.

По этой причине, а также из-за большей удельной продуктивности и более уместной геометрии для условий ограниченной сверху и снизу оторочки, наиболее широко для этих целей применяются горизонтальные, в том числе многозабойные скважины, которые более эффективны и для условий повышенной вязкости нефти. При этом основным противовесом с точки зрения рентабельности является фактор удельной плотности запасов нефтяной оторочки.

Если рассматривать вопрос комплексно, не только с позиции конструкции скважин и технологий их эксплуатации, а с позиции системы разработки в целом, то рациональные стратегии обычно связывают с первоочередной выработкой нефтяной оторочки, а затем газовой шапки либо с одновременной разработкой нефтяной и газовой частей залежей. Оба подхода могут реализовываться как без дополнительного воздействия, так и с применением поддержания пластового давления, включая методики внутрипластового разделения нефтяной и газовой частей залежи, то есть барьерное заводнение.

На практике нередко применяется стратегия опережающего отбора газовой шапки (либо разработка только газовой шапки), что может быть обусловлено нерентабельностью оторочки, подчиненным значением залежи при преобладании запасов свободного газа на месторождении. Также в качестве экспериментальных предлагаются методы по управляемому переформированию маломощных нефтяных оторочек для повышения плотности запасов нефти путем создания направленного градиента пластовых вод с помощью нагнетательных скважин [15].

Наибольший негативный эффект при выработке нефтяных запасов проявляется, когда эксплуатируется только газовая шапка без какого-либо дополнительного воздействия либо темпы отбора оторочки значительно отстают, а применяемые методы воздействия (поддержание пластового давления или барьерные методы) неуместны или малоэффективны.

Если обратиться к данным государственного баланса РФ, из более чем 1200 залежей с нефтяными оторочками, выявленных на 327 месторождениях, признаки опережающей разработки газовых шапок имеют около 160 залежей на 63 месторождениях.

Для оценки отобраны залежи разрабатываемых месторождений с отбором от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) газа более 25% и соотношением отборов от НИЗ газовой шапки и нефтяной оторочки более 1,25, а также залежи с полностью выработанными запасами газовой шапки при отборе от НИЗ нефти менее 90% (исключены залежи с полностью выработанными запасами нефти, залежи с запасами нефти менее 100 тыс. т или газа менее 100 млн м³ — доля настолько мелких залежей не превышает 5%).

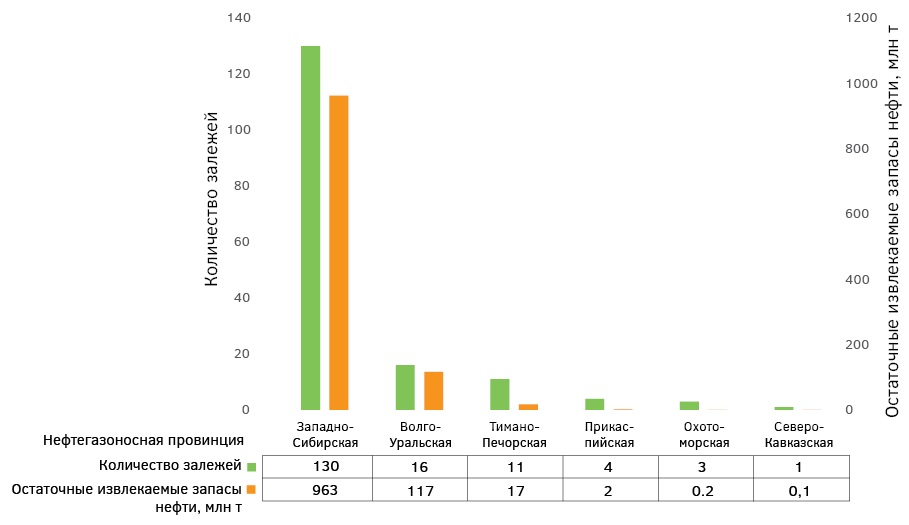

Подавляющее количество таких залежей находится в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, суммарные остаточные извлекаемые запасы нефти (ОИЗ) превышают 960 млн т (рис. 1). К Волго-Уральской провинции относится 16 залежей с ОИЗ 117 млн т, причем около 90 млн т приурочено к Восточному участку Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

Рис. 1. Распределение остаточных извлекаемых запасов нефти и количества залежей с признаками опережающей разработки газовых шапок по нефтегазоносным провинциям России

Fig. 1. Distribution of residual recoverable oil reserves and the number of deposits with signs of advancing development of gas caps in the oil and gas provinces of Russia

Таким образом, на сегодняшний день вопрос изучения процесса переформирования нефтяных оторочек особенно важен для трех провинций: Западно-Сибирской, Волго-Уральской и Тимано-Печорской. Это не означает, что для других провинций проблема не актуальна, особенно для месторождений Восточной Сибири, содержащих значительные объемы подгазовых запасов [14].

Далее будет рассмотрена геолого-геофизическая характеристика и история разработки бобриковских отложений Горючкинского и Южно-Генеральского месторождений Саратовской области.

Горючкинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Гагаринском районе Саратовской области.

Месторождение открыто в 1953 г. получением фонтана газа в скважине № 4 из бобриковских отложений (пласт C1bb), где была открыта нефтегазоконденсатная залежь.

Пласт C1bb представлен песчаниками мелко- и среднезернистыми, кварцево-слюдистыми неравномерно-глинистыми. Покрышкой для залежи углеводородов в пласте C1bb являются плотные глинистые разности бобриковского горизонта и карбонатные и глинистые отложения нижней части тульского горизонта.

По результатам анализа кернового материала пористость песчаников изменяется от 12,0 до 29,0%. Среднее значение пористости составляет 20,5%. Численные значения коэффициента проницаемости образцов колеблются от 106 до 2660 мД при среднем значении 234 мД.

Залежь пласта C1bb вскрыта 13-ю скважинами, глубина залегания кровли коллектора пласта C1bb составляет от 1853,0 м (абс. отм. -1616,9 м) до 1988,9 м (абс. отм. — 1624,8 м).

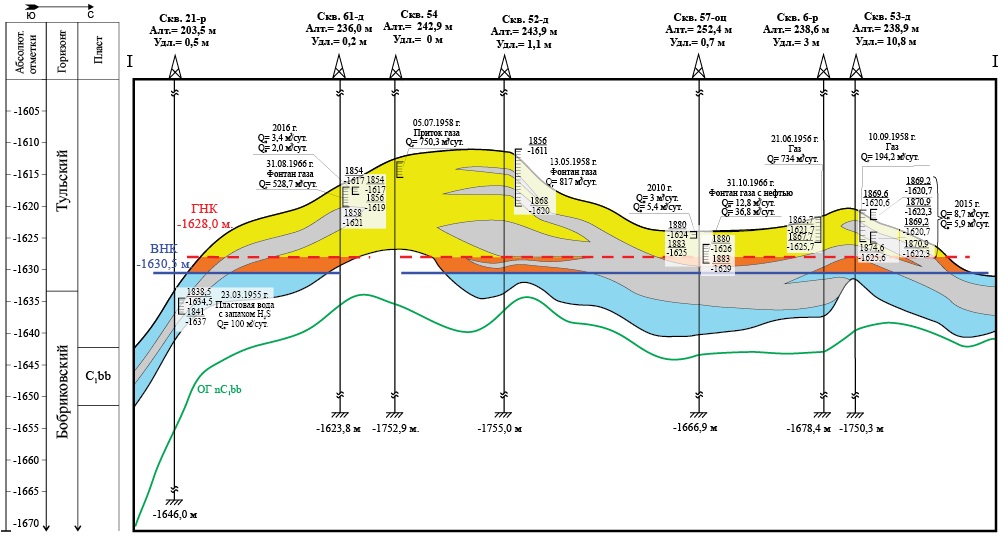

Уровень ГНК был принят по результатам интерпретации данных ГИС с учетом данных опробования на отметке -1628 м, уровень ВНК принят по результатам интерпретации данных ГИС с учетом данных опробования в скважинах № 12-р и 51-д на абс. отм. -1630,5 м.

Нефтяная оторочка относится к подстилающему типу (массивная полностью подстилаемая водой по классификации В.Е. Киченко [5], тип «А» по Н.М. Николаевскому и соавторам [8]), и, несмотря на относительно высокую неоднородность пласта, имеет хорошую гидродинамическую связь как с газовой шапкой, так и с подошвенной водой (рис. 2).

Рис. 2. Геологический профиль залежи бобриковского горизонта Горючкинского месторождения

Fig. 2. Geological section of the Bobrikov horizon deposit of the Goryuchkinskoye field

При опробовании в 1953 г. отложений бобриковского горизонта в скв. № 51-д в интервале глубин 1877—1880 м (абс. отм. -1628…-1631 м) был получен приток нефти дебитом 62 м³/сут. Максимальный первоначальный дебит нефти был получен при опробовании скв. № 12-р в 1955 г. — 64,4 м³/сут.

При опробовании в 1956 г. отложений бобриковского горизонта в скв. № 6-р в интервале глубин 1863,7—1867,7 м (абс. отм. -1621,7…-1625,7 м) был получен приток газа с большим количеством распыленного конденсата (дебит газа — 734 тыс. м³/сут). Максимальный первоначальный дебит газа был получен при опробовании скв. № 4-р в 1963 г. — 867 тыс. м³/сут.

Запасы газа газовой шапки и конденсата бобриковского горизонта были списаны с госбаланса в 1973 году, запасы нефти — в 1991 году.

В 2010 г. была восстановлена и испытана скважина № 57-оц. Начальный дебит нефти по скважине изменялся в пределах 4,3—6,4 т/сут, обводненность достигала 61,8%.

В 2011 г. были подсчитаны и поставлены на государственный баланс ранее списанные запасы нефти и растворенного газа бобриковского горизонта. При площади нефтяной оторочки 8950 тыс. м² средневзвешенная по площади залежи нефтенасыщенная толщина составляет 1,6 м.

Разработка нефтяной части бобриковской нефтегазоконденсатной залежи была начата в июне 1956 г. вводом в эксплуатацию скважины № 12-р. В процессе эксплуатации скважины среднесуточный дебит нефти изменялся от 7,8 до 30,6 т/сут и наблюдался быстрый рост газового фактора с 300 до 1200 м³/т, что свидетельствует о прорыве газом газовой шапки в нефтяные скважины и начале процесса расформирования нефтяной оторочки. В связи с высоким газовым фактором в октябре 1956 г. скважина была остановлена и переведена на вышележащий горизонт.

До 1958 г. залежь находилась в консервации. В апреле 1958 г. началась эксплуатация газовой шапки с попутным извлечением нефти. Скважина № 51-д проработала два года с дебитами нефти 10—15 т/сут. В процессе эксплуатации газовый фактор увеличился с 246,5 до 1400—2000 м³/т. Скважина работала с пластовой водой и в октябре 1960 г. полностью обводнилась, что характеризует этап интенсивного переформирования нефтяной оторочки.

Разработка газовой шапки велась четырьмя скважинами (№ 4-р, 52-д, 53-д, 54-д). Суточный отбор газа в период постоянной добычи составлял в среднем 1,2 млн м³. Проявление газового режима отмечалось только в начальный период эксплуатации. В дальнейшем было зафиксировано продвижение пластовой воды в залежь, что привело к обводнению скважин. Скважины № 54-д и 4-р сразу после появления пластовой воды прекратили фонтанировать, скважины № 52-д и 53-д продолжали работать с пластовой водой. Продвижение воды было неравномерным, о чем свидетельствует порядок обводнения скважин — первой обводнилась сводовая скважина № 54-д, затем к ноябрю 1961 г. поочередно обводнились все скважины.

В 1962 г. были пробурены три оценочные скважины на газовую шапку. Скважина № 62-д, расположенная на восточном крыле, вскрыла кровлю коллектора на отметке ниже ВНК (абсолютная отметка -1631,5 м), и при опробовании была получена пластовая вода. В скважине № 57-д, расположенной в северной части залежи, был получен приток газа с нефтью. В скважине № 61-д, расположенной в присводовой части южной структуры, был получен фонтан газа.

Скважина № 57-оц работала нефтью с водой до 1986 г., затем в 1987 г. была ликвидирована. Скважина № 61-д эксплуатировалась с газовой части залежи до 1968 г.

С 1986 г. залежь бобриковского горизонта Горючкинского месторождения находилась в консервации. Накопленная добыча из залежи за рассматриваемый период составила: 120 тыс. т нефти, 672 млн. м³ газа и 18,3 тыс. т конденсата.

В 2010 г. была восстановлена и испытана скважина №57-оц. Начальный дебит нефти по скважине изменялся в пределах 4,3—6,4 т/сут, обводненность достигала 61,8%. Испытание скважины свидетельствует о миграции нефтяной части залежи вверх по структуре антиклинальной складки вследствие интенсивного переформирования нефтяной оторочки.

В 2011 г. был выполнен оперативный подсчет запасов и составлен проект пробной эксплуатации залежи. В соответствии с утвержденным вариантом проектного документа разработку залежи предусматривалось осуществлять на естественном режиме вытеснения скважинами: № 57-оц, находящейся в эксплуатации, и скважиной № 51-д, подлежащей восстановлению из ликвидированного фонда. В 2014 г. скважина № 51-д была выведена из ликвидации и опробована в продуктивной части бобриковской залежи, из скважины № 51-д была получена пластовая вода.

В 2021 году в эксплуатации находилось пять скважин 6, 54, 57, 53, 61, выведенных из ликвидации, со средним дебитом 13,5 т/сут по нефти и 36 т/сут по жидкости. Было извлечено 13,1 тыс. т нефти и 65,7 тыс. т жидкости.

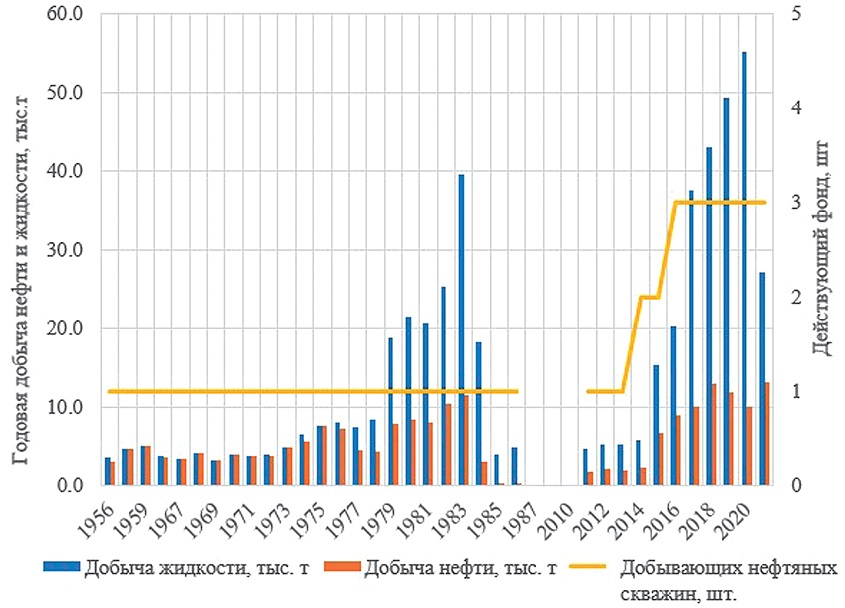

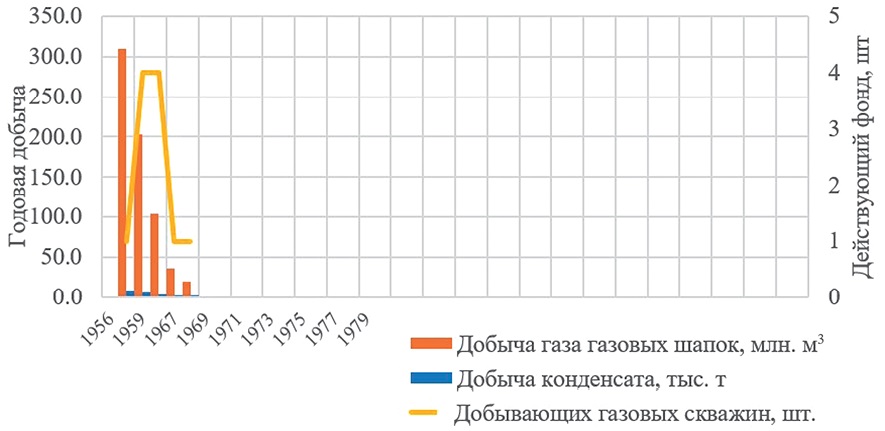

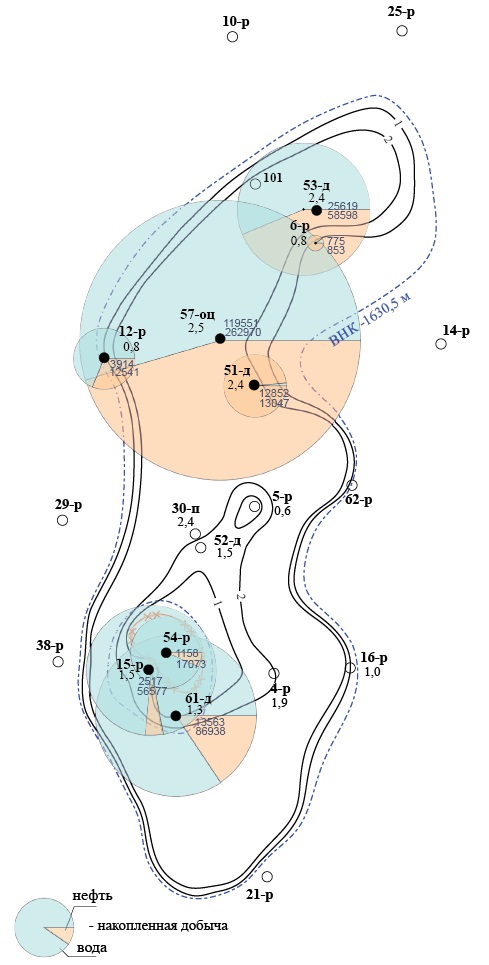

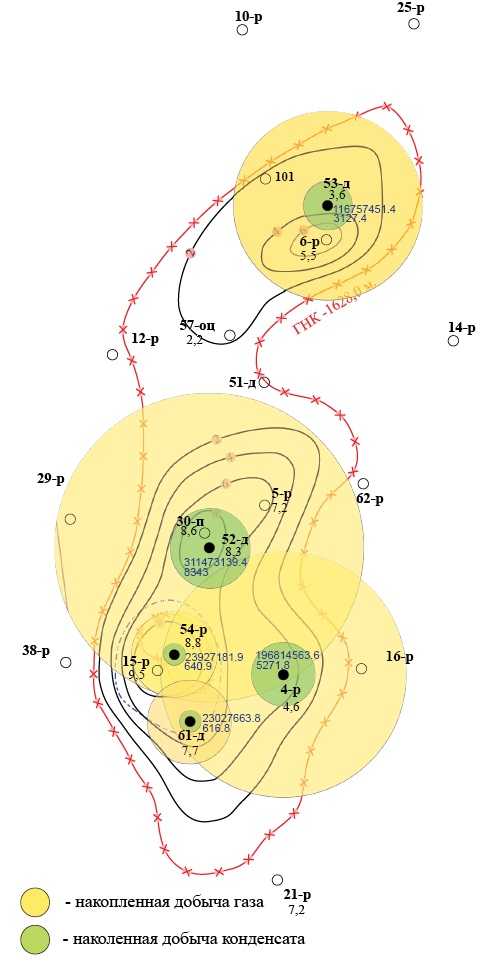

Динамика показателей разработки показана на рисунках 3 и 4, карты накопленных отборов — на рисунках 5 и 6.

Рис. 3. Динамика основных технологических показателей разработки нефти пласта C1bb Горючкинского месторождения

Fig. 3. The dynamics of the main technological parameters of the oil development of the C1bb reservoir of the Goryuchkinskoye field

Рис. 4. Динамика основных технологических показателей разработки газа пласта C1bb Горючкинского месторождения

Fig. 4. The dynamics of the main technological parameters of the gas development of the C1bb reservoir of the Goryuchkinskoye field

Рис. 5. Карта накопленных отборов нефти пласта C1bb Горючкинского месторождения

Fig. 5. Cumulative oil production map of C1bb reservoir of the Goryuchkinskoye field

Рис. 6. Карта накопленных отборов газа пласта C1bb Горючкинского месторождения

Fig. 6. Cumulative gas production map of C1bb reservoir of the Goryuchkinskoye field

Интенсивный отбор газа до полной выработки газовой шапки на начальной стадии разработки залежи инициировал процесс перемещения нефтяных объемов в купольную часть складки. При этом особенности строения залежи (оторочка подстилающего типа) вкупе с активным природным энергетическим режимом позволили достаточно долго сохранять удовлетворительные темпы отбора нефти. Возобновление разработки нефти после периода консервации (1987—2011 гг.) указывает на существенную степень трансформации исходной нефтяной оторочки с существенным сокращением площади газоносности. Этот факт также подтверждается в работе [11], в которой освещены особенности моделирования и подсчета запасов переформированной залежи на Горючкинском месторождении.

Южно-Генеральское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Энгельсском районе Саратовской области.

Месторождение открыто в 1963 г. получением фонтана газа в скважине № 3 из бобриковских отложений (пласт C1bb), была открыта газовая залежь с нефтяной оторочкой (восточный купол). В 1972 г. на западном куполе в отложениях бобриковского горизонта была открыта газонефтяная залежь.

Пласт C1bb представлен кварцевыми песчаниками с прослоями аргиллитов. Покрышкой для залежи углеводородов в пласте C1bb являются плотные глинистые разности бобриковского горизонта.

По данным интерпретации методов ГИС средневзвешенное значение коэффициента пористости нефтенасыщенных пропластов-коллекторов составляет 0,21 д. ед., а величина коэффициента нефтенасыщенности равна 0,77 д. ед. Коэффициент песчанистости — 0,83 д. ед.; коэффициент расчлененности — 3,8 д. ед.

В 1963 г. при опробовании скважины № 3 была выявлена газовая шапка бобриковской залежи и получен дебит газа 96,9 тыс. м³/сут на 7-мм штуцере. При опробовании из скважины наблюдался вынос большого количества конденсата.

При опробовании бобриковских отложений в скважине № 5 в интервале перфорации 1371—1377 м (абс. отм. -1328,2…-1334,2 м) был получен приток газа дебитом 78,4 тыс. м³/сут с содержанием большого количества конденсатно-нефтяной смеси.

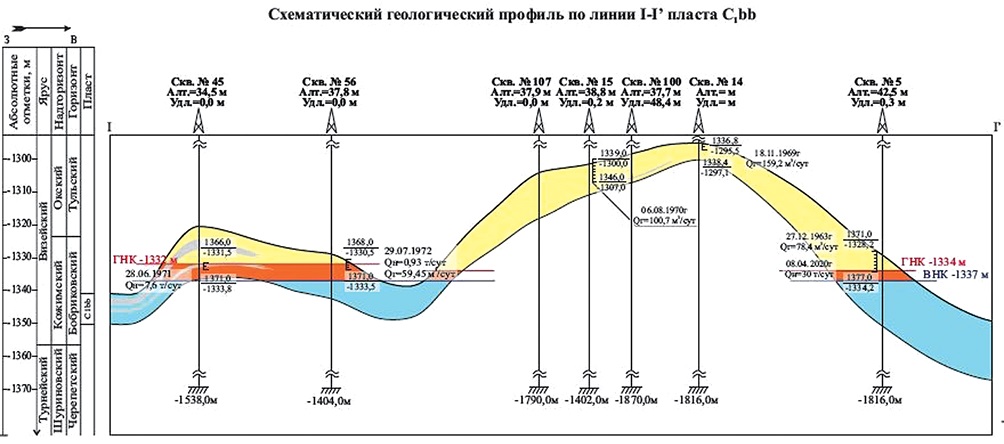

Уровень ГНК был принят на абс. отметке -1334 м, ВНК — -1337 м по результатам интерпретации данных ГИС с учетом данных опробования скважин.

Нефтяная оторочка залежи западного купола относится к подстилающему типу (массивная полностью подстилаемая водой по классификации В.Е. Киченко [5], тип «А» по Н.М. Николаевскому и соавторам [8]), на восточном куполе установлена кольцевая оторочка [5], тип «А» [8] (рис. 7). Пласт на Южно-Генеральском месторождении достаточно однороден, оторочки имеют хорошую гидродинамическую связь как с газовой шапкой, так и с подошвенной водой.

Рис. 7. Геологический профиль по залежи бобриковского горизонта Южно-Генеральского месторождения

Fig. 7. Geological section of the Bobrikov horizon deposit of the Yuzhno-Generalskoye field

В период 1969—1970 г. при опробовании скважин № 14 и 15 были получены промышленные притоки свободного газа из терригенных отложений бобриковского горизонта.

В 1965 г. опробованием скважины № 11 была установлена нефтяная оторочка залежи восточного купола бобриковского горизонта. В интервале перфорации 1371—1373 (абс. отм. -1334,4…-1336,4) из отложений бобриковского горизонта был получен приток нефти дебитом 21,7 м³/сут.

Разработка нефтяной оторочки залежи восточного купола бобриковского горизонта проводилась с марта 1971 г. скважиной 11. Начальный среднесуточный дебит скважины по нефти составлял 24,2 т/сут. В октябре 1971 г. скважину 11 остановили по причине высокой обводненности добываемой продукции и вывели в консервацию. За время эксплуатации скважиной отобрано 3,2 тыс. т нефти, 3,5 тыс. т жидкости.

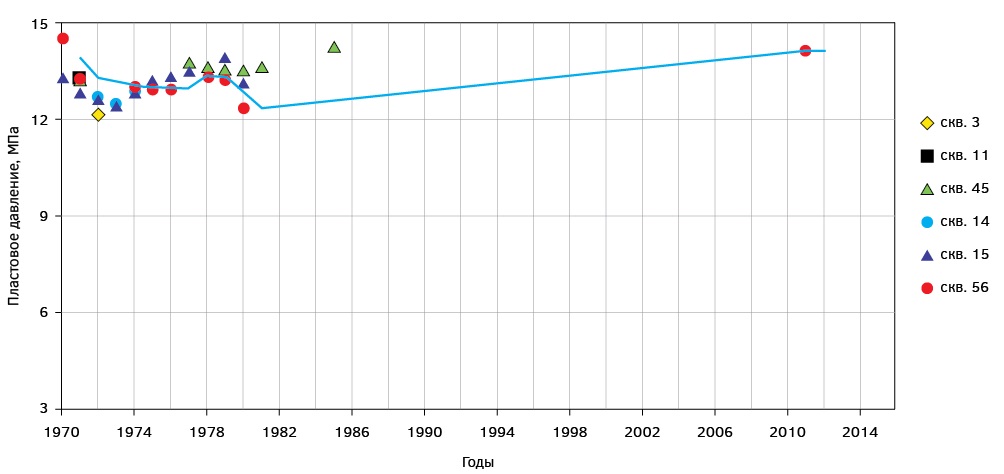

Разработка залежи осуществлялась при проявлении газового режима. Величина начального пластового давления, замеренного в скважине 3 в 1963 г. до ввода залежи в разработку, составляла 14,9 МПа. В период с 1969 по 1973 г. наблюдалось снижение пластового давления с 13,5 до 12,6 МПа. В период 1975—1977 г. скважины эксплуатировались периодически, в связи с чем наблюдалось восстановление пластового давления до 13,2—13,3 МПа. В период 1978—1980 гг. величина пластового давления стабилизировалась и в среднем по залежи составила 13,6 МПа.

Последние замеры пластового давления, выполненные в скважине № 3 в 1985 г., показали его частичное восстановление до величины 14,1 МПа (рис. 8).

Рис. 8. Динамика пластового давления по скважинам залежи бобриковского горизонта Южно-Генеральского месторождения

Fig. 8. The reservoir pressure dynamics in the wells of the Bobrikov horizon of the Yuzhno-Generalskoye field

В 1987 г. залежь восточного купола бобриковского горизонта была закончена разработкой. Запасы газа, конденсата и нефти были полностью списаны с государственного баланса в 1989 году.

В апреле 2020 г. была восстановлена и испытана скважина № 5 Южно-Генеральская. В процессе освоения из интервала реперфорации 1371—1377 м (абс. отм. -1328,2…-1334,2 м) отложений бобриковского горизонта был получен приток нефти дебитом 30 м³/сут, однако ранее, в 1963 году, в этом же интервале был получен приток газа с большим количеством нефти и конденсата, дебитом 78,4 тыс. м³/сут. Результаты опробования, проведенного в апреле 2020 года, подтверждают наличие лишь нефтяной залежи в пласте C1bb бобриковского горизонта (восточный купол), что свидетельствует о стадии интенсивного переформирования нефтяной оторочки.

Замеры пластового давления, выполненные в период 1983—1985 гг. в скважине № 45, показывают на его восстановление до значения, в среднем составляющего 14,3 МПа.

Из-за отсутствия замеров по скважинам проследить динамику пластового давления за период разработки залежи с 1986 по 1997 г. не представляется возможным. Далее, с 1998 по 2010 г., месторождение было законсервировано, а в 2011 г. пластовое давление, замеренное в скважине № 56, составило 14,2 МПа. По сравнению с первоначальным значением пластовое давление ниже всего на 0,4 МПа, или 2,7%.

Анализ динамики пластового давления и технологических показателей разработки залежи бобриковского горизонта показывает на проявление водонапорного режима работы залежи при высокой активности законтурных вод, внедрение которых предотвратило резкое падение пластового давления в зоне отбора и наряду с высокими значениями фильтрационно-емкостных свойств коллекторов привело к интенсивному переформированию нефтяной оторочки и миграции нефтяной части залежи в купол антиклинальной структуры.

Выводы

В пределах Западно-Сибирской, Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций значительное количество двухфазных залежей подверглись опережающей разработке газовой шапки, что с высокой вероятностью указывает на ту или иную степень переформирования нефтяных оторочек. Величина остаточных извлекаемых запасов в таких залежах превышает 1 млрд т.

В рассматриваемых залежах бобриковских отложений Горючкинского и Южно-Генеральского месторождений Саратовской области за счет опережающей выработки газовых шапок произошло существенное переформирование нефтяных оторочек, стадию которого можно оценить как интенсивную.

Разработка этих залежей уже на начальном этапе характеризовалась активным образованием конусов воды, а позднее — перемещением нефти в ранее занимаемые газом части залежей. По нашей оценке, залежи вступили в стадию интенсивного переформирования уже через 5—7 лет после начала разработки.

Особенности строения конкретных залежей, а именно высокие коллекторские свойства и хорошая энергетика водонапорной системы, позволили достаточно эффективно вести разработку нефтяных запасов, в том числе после периода консервации. Кроме того, активность водонапорной системы предотвратила экстремальную дегазацию пластовой нефти даже без применения поддержания пластового давления.

В большинстве случаев, когда геологические условия не столь благоприятны, процесс переформирования влечет необратимые изменения, негативно влияющие на величину конечного нефтеизвлечения. Понимание этих процессов позволяет обосновать эффективные подходы по регулированию разработки, а также по извлечению нефти из переформированных залежей.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Федосеева Е.Н. — собрала исходные данные и провела геолого-промысловый анализ для подготовки статьи, разработала концепцию статьи, подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Потемкин Г.Н. — разработал концепцию статьи, определил научно-методологические подходы к подготовке статьи, подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Elena N. Fedoseeva — collected data and conducted reservoir analysis for the preparation of the article, developed the concept of the article, prepared the text of the article, finally approved the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Grigory N. Potemkin — developed the concept of the article, defined scientific and methodological approaches to the preparation of the article, prepared the text of the article, finally approved the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Аяганова А.И. Классификация двухфазных углеводородных залежей в связи с их промышленной разведкой на примере месторождений Мангышлака. Вестник Казахстанско-Британского технического университета. 2023. № 20(4). С. 118—126.

2. Баженов Д.Ю., Архипов В.Н., Полковников Ф.И., Логинова Д.С. Оптимизация технологии разработки нефтяных оторочек. Недропользование XXI век. 2016. № 4(61). С. 60—67.

3. Буракова С.В., Изюмченко Д.В., Минаков И.И., Истомин В.А., Кумейко Е.Л. Проблемы освоения тонких нефтяных оторочек газоконденсатных залежей Восточной Сибири. Вести газовой науки. 2013. № 16. С. 124—133.

4. Дурмишьян А.Г. Газоконденсатные месторождения. М.: Недра, 1979, 335 с.

5. Киченко В.Е. Нефтеносность нижне-среднеюрских отложений севера Западной Сибири: дисс. … канд. геол.-минерал. наук. М.: ООО «ВНИИГАЗ», 2004. С. 134—140.

6. Козлов Н.Ф. Разработка технологии эксплуатации скважин, дренирующих нефтяные оторочки (на примере Оренбургского и Олейниковского месторождений): дисс. … канд. техн. наук. М., 1984. 207 с.

7. Мустафинов А.Н. Классификация залежей угле водородов по фазовому состоянию и соотношению объемов газообразной и жидкой фаз в пласте. Геология нефти и газа. 1962. № 12. С. 47—50.

8. Николаевский Н.М., Розенберг М.Д., Шейн П.Н. Принципы промышленной оценки и разработки нефтяной оторочки газовых месторождений. М.: ГОСИНТИ, 1960. 139 с.

9. Плотников А.А., Подгорнов А.В., Виноградов В.Л., Шурова М.Я. Геологическое моделирование газоконденсатных залежей нижнего мела Уренгойского месторождения. Газовая промышленность. Обзор. инф. Сер. Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений. Вып. 10. М.: ИРЦ Газпром, 1989. 31 с.

10. Плотников А.А., Царев В.В., Шурова М.Я. Методы ускоренной промышленной разведки и освоения газовых залежей с нефтяной оторочкой. Газовая промышленность. Обзор. инф. Сер. Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений. Вып. 1 М.: ИРЦ Газпром, 1990. 28 с.

11. Пороскун В.И., Френкель С.М., Шик Н.С. и др. Особенности оценки запасов переформировавшихся нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных залежей (на примере Горючкинского месторождения). Недропользование XXI век. 2012. № 5(36). С. 40—43.

12. Савченко В.П., Зыкин М.Я. О методике разведки газовых залежей с нефтяной оторочкой. Геология нефти и газа. 1966. № 12. С. 7—10.

13. Самарцев В.Н. К вопросу классификации залежей, содержащих нефть и свободный газ. Труды ВНИИ, вып. 33. М.: Недра, 1968. С. 10—14.

14. Федосеева Е.Н., Потемкин Г.Н., Дронова К.П. Анализ распределения запасов и параметров нефтяных оторочек на месторождениях России. Молодые — наукам о Земле: в 5 т. Материалы XI Международной научной конференции. М.: Изд-во МГРИ, 2024. Т. 3. С. 51—54.

15. Яковлев Ю.И. Гидрогеологические механизмы искусственного переформирования газовых залежей. Георесурсы, геоэнергетика, геополитика. 2011. № 2(4). С. 7.

Об авторах

Е. Н. ФедосееваРоссия

Федосеева Елена Николаевна — начальник

управления извлекаемых запасов ФБУ «ГКЗ».

54, стр. 1, ул. Большая Полянка, г. Москва, 119180

Г. Н. Потемкин

Россия

Потемкин Григорий Николаевич — кандидат геолого-минералогических наук, заместитель генерального директора по геологии ООО «ИПНЭ»; доцент МГРИ.

13а, ул. Ярославская, г. Москва, 129366

23 ул. Миклухо-Маклая, г. Москва, 117997

Рецензия

Для цитирования:

Федосеева Е.Н., Потемкин Г.Н. Анализ процесса переформирования нефтяных оторочек на примере Горючкинского и Южно-Генеральского месторождений Саратовской области. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):8-20. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-8-20. EDN: BJMEEB

For citation:

Fedoseeva E.N., Potemkin G.N. Analysis of oil rim transformation: Cases of Goryuchkinskoye and Yuzhno-Generalskoye oil fields in Saratov oblast. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):8-20. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-8-20. EDN: BJMEEB