Перейти к:

Условия формирования осадочных бассейнов зоны сочленения Предуральского прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-44-54

Аннотация

Введение. Зона сочленения Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости традиционно рассматривается как структура с высоким углеводородным потенциалом. Однако сложность геологического строения рассматриваемой территории, неоднозначность интерпретации геолого-геофизических материалов и, как следствие, отсутствие достоверных геологических моделей являются сдерживающими факторами к освоению ее ресурсной базы.

Цель. Изучить условия формирования осадочных бассейнов зоны сочленения Предуральского прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости, дать характеристику элементам углеводородных систем.

Материалы и методы. Использованы фондовые и опубликованные геолого-геофизические и геохимические материалы по территории исследования, которые послужили исходными данными для бассейнового анализа и анализа углеводородных систем.

Результаты. Выделены три суббассейна: Южно-Предуральский, Средне-Предуральский и Северо-Предуральский. Для каждого суббассейна рассчитаны средние скорости осадконакопления, мощности осадочного чехла, площади, изучены и охарактеризованы элементы углеводородных систем.

Заключение. По итогам работы изучены условия формирования осадочных бассейнов, выделены и описаны генерационно-аккумуляционные углеводородные системы, которые предопределяют перспективы нефтегазоносности рассматриваемой территории.

Ключевые слова

Для цитирования:

Бондарева Л.И., Осипов А.В. Условия формирования осадочных бассейнов зоны сочленения Предуральского прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(4):44-54. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-44-54

For citation:

Bondareva L.I., Osipov A.V. Formation conditions for sedimentary basins of the junction zone of Pre-Ural trough and West Ural outer folding. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(4):44-54. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-44-54

Введение

Объектом настоящего исследования является Уральская складчатая система, представленная складчато-надвиговыми структурами Западно-Уральской внешней зоны складчатости и сопряженной с ней территорией Предуральского краевого прогиба.

Эти элементы традиционно рассматриваются как структуры с высоким углеводородным потенциалом [12][20][23][29 и др.]. Однако сложность геологического строения рассматриваемой территории, неоднозначность интерпретации геолого-геофизических материалов и, как следствие, отсутствие достоверных геологических моделей являются сдерживающими факторами к освоению ее ресурсной базы.

Структурно-тектонические особенности зоны сочленения Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости, а также сопряженные с этим вопросы условий формирования и типизации ловушек нефти и газа были описаны в работе авторов [5].

В данной статье на основе комплексного анализа геолого-геофизических и геохимических материалов с использованием технологий компьютерного моделирования предпринята попытка восстановить историю и условия формирования осадочного чехла рассматриваемого объекта и дать характеристику элементам углеводородных систем.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели были применены бассейновый анализ — метод, позволяющий изучить осадочные бассейны как целостные природные системы, типизировать бассейны, определить структуры, состав, генезис и этапы развития [9], а также анализ углеводородных систем — метод, позволяющий идентифицировать в разрезе осадочного бассейна, охарактеризовать и исследовать пространственную локализацию и временную привязку нефтегазоматеринских пород (НГМП), пород-коллекторов и пород-покрышек [30].

Материалами послужили серия сейсмогеологических профильных разрезов в интерпретации различных авторов, структурные карты [8][10][11][15][16][21][22][24], тектонические схемы [1][6][7], палеогеографические и литолого-фациальные карты [16][22][25], карты распространения нефтегазоматеринских толщ [14][25][26], схемы мощностей отложений [13][17], атласы распространения тепловых потоков [2][3].

Результаты и их обсуждение

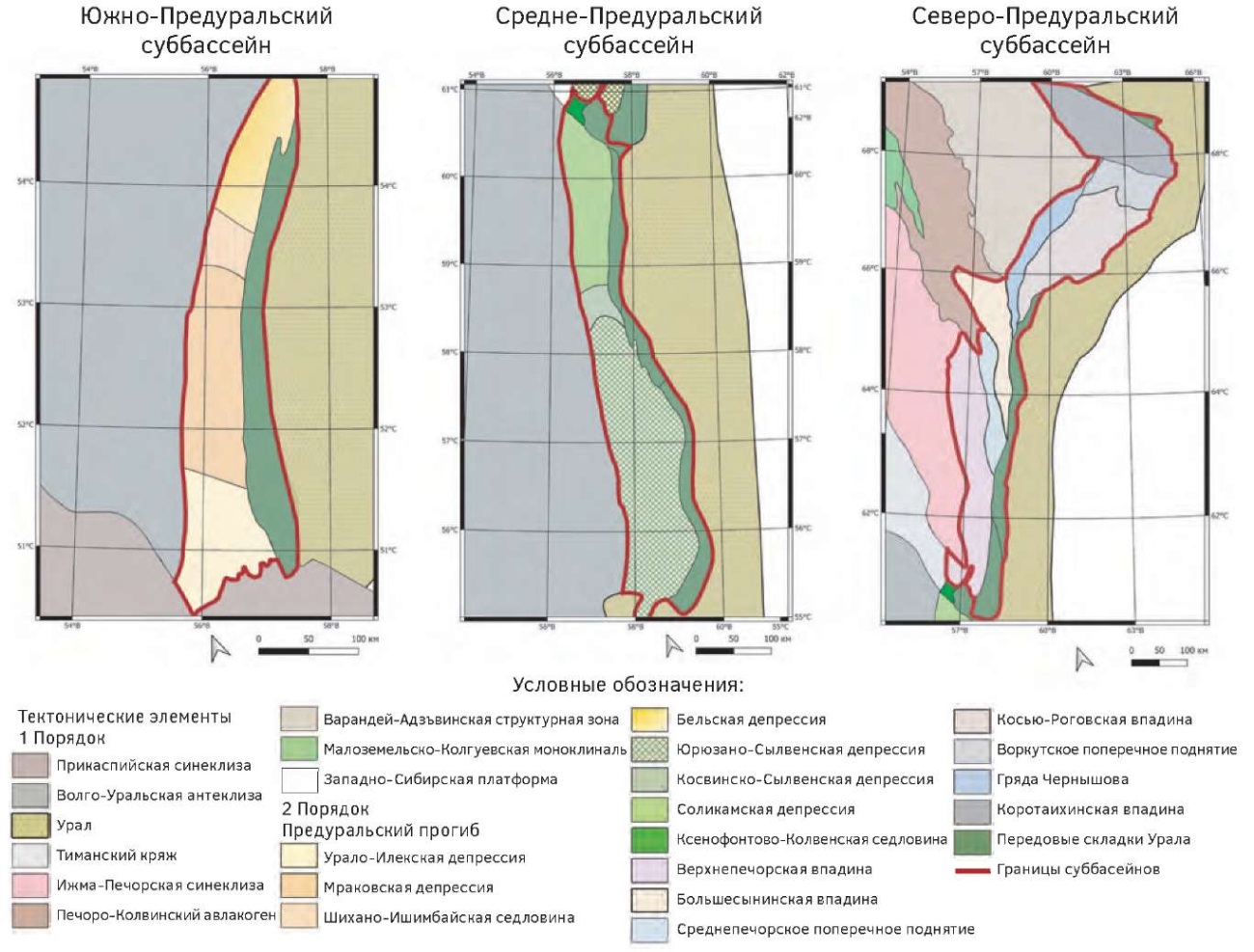

Анализ геодинамической эволюции, особенности условий осадконакопления позволили проследить историю формирования и развития трех суббассейнов, выделяемых в пределах зоны сочленения Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости: Южно-Предуральского (Бельско-Башкирского), Средне-Предуральского (Юрюзано-Соликамского) и Северо-Предуральского (Предуральско-Коротаихинского) (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. Границы осадочных суббассейнов в пределах зоны сочленения Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости

Fig. 1. Boundaries of sedimentary sub-basins in the junction zone of the Pre-Ural trough and the West Ural fold zone

Таблица 1. Характеристики осадочных суббассейнов в пределах зоны сочленения Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости

Table 1. Characteristics of sedimentary sub-basins in the junction zone of the Pre-Ural trough and the West Ural fold zone

Суббассейн | Мощность осадочного чехла, м | Площадь, кв. км | |

минимум | максимум | ||

Северо-Предуральский | 2500 | 12 000 | 80,1 |

Средне-Предуральский | 1000 | 10 000 | 34,7 |

Южно-Предуральский | 2000 | 11 000 | 24,3 |

В средне- и позднеордовикскую эпоху ввиду раскрытия Уральского палеоокеана на всей рассматриваемой территории существовал окраинный бассейн растяжения. На западном склоне Урала распространялись глубоководные кремнисто-глинистые отложения. Тепловой поток в этот период достигал 80—100 мВт/м².

В раннюю эпоху силурийского периода геодинамический тип бассейна сменился на окраинный бассейн сжатия — преддуговой, за счет субдукции была заложена Уральская островодужная система. В пределах Тагило-Магнитогорской зоны, а также в Щучьинском синклинории распространялись силурийские вулканиты. Тепловой поток варьировал в пределах 35—120 мВт/м².

В раннедевонскую эпоху произошло столкновение островной дуги с глыбами и микро-континентом, геодинамический тип бассейна сменился на задуговой. В начале среднего девона была сформирована новая островодужная система. Высокометаморфизованные породы островодужной системы известны в пределах Южно-Предуральского суббассейна, также встречаются локально в пределах Средне-Предуральского и Северо-Предуральского суббассейнов. До раннефранского века происходила смена островных дуг на Магнитогорскую и Тагильскую.

В среднюю эпоху каменноугольного периода геодинамический тип бассейна сменился на орогенный — предгорный и внешних зон складчатых систем. В это время происходили процессы «мягкой коллизии» по типу «дуга–континент» и «жесткой коллизии» по типу «континент–континент» [27][28]. В начале этапа происходило формирование флишоидных отложений с граувакками, а в конце произошла смена на грубообломочные формации [26][27][28].

В конце палеозоя происходило формирование Уральского орогена и предгорной депрессии. В Южно-Предуральском суббассейне происходило формирование мелководных отложений, которые сменились на кунгурские эвапориты. В депрессиях Южно-Предуральского и Средне-Предуральского суббассейнов формировались рифогенные постройки, а в Северо-Предуральском суббассейне формировались глубоководные отложения. Тепловой поток варьировал в пределах 50—120 мВт/м².

В пределах Южно- и Средне-Предуральского суббассейнов формирование Уральской складчатой системы завершилось в конце пермского периода, в Северо-Предуральском суббассейне — в триасовое время. Далее происходила эрозия и пенепленизация.

Анализ скоростей осадконакопления, а также результаты палеотектонических реконструкций [4][5][18][19] позволили установить депоцентры осадконакопления, области интенсивного устойчивого прогибания, а также определить границы осадочных суббассейнов на каждом этапе геологического развития рассматриваемого объекта.

Установлено, что в пределах зоны сочленения Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости вплоть до этапа «мягкой коллизии» мощность отложений и скорость осадконакопления были повсеместно сравнительно одинаковыми, что указывает на то, что Предуральский прогиб и Передовые складки были единым бассейном седиментации. После этапа «мягкой коллизии» депоцентр осадконакопления формируется в области интенсивного устойчивого прогибания — Предуральском прогибе. И наибольшие мощности осадков, и скорости седиментации прослеживаются в данной области до настоящего времени.

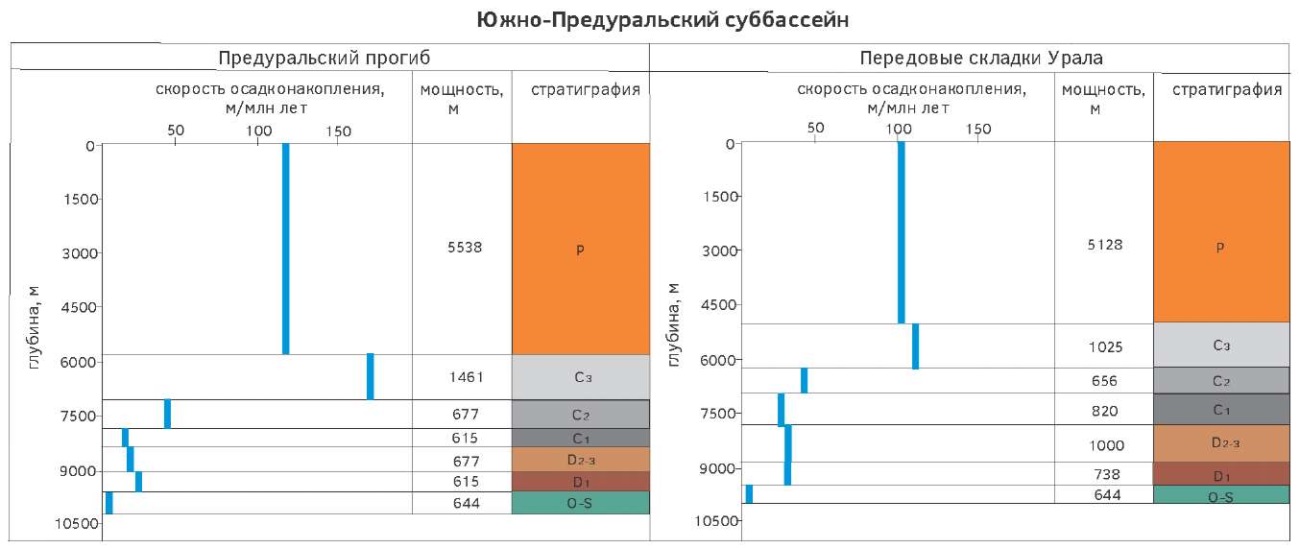

В Южно-Предуральском суббассейне (рис. 2) до конца силурийского периода мощность отложений была выдержанной по всей территории, и осадконакопление происходило равномерно. В девонско-раннекаменноугольное время в центральной части суббассейна сформировался депоцентр осадконакопления с максимальной мощностью отложений до 3 км. В среднекаменноугольную эпоху во время «мягкой коллизии» депоцентр осадконакопления сформировался в северной части суббассейна, а также там, где формировалась депрессия. Средние рассчитанные скорости осадконакопления достигали до 162 м/млн лет в позднекаменноугольную эпоху и до 145 м/млн лет в пермский период.

Рис. 2. Скорости осадконакопления в Южно-Предуральском суббассейне

Fig. 2. Sedimentation rates in the South Pre-Ural sub-basin

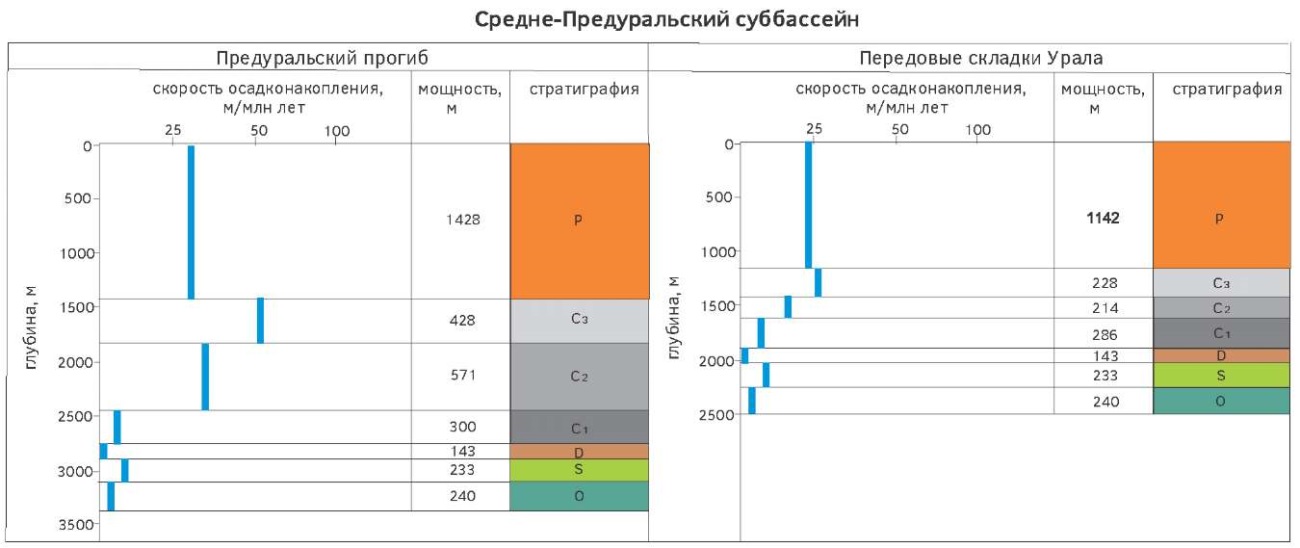

В Средне-Предуральском суббассейне (рис. 3) до конца раннекаменноугольной эпохи происходило накопление в основном выдержанных по мощности отложений. Средняя мощность отложений составила до 1000 м, скорости осадконакопления до 10 м/млн лет. Депоцентр осадконакопления был сформирован в центральной части Юрюзано-Сылвенской депрессии. В среднекаменноугольную эпоху депоцентр осадконакопления сместился в западную часть, в область Юрюзано-Сылвенской и Соликамской депрессии. Максимальная мощность отложений в наиболее погруженной части к концу пермского периода составляла 4000 м, средние скорости осадконакопления для среднекаменноугольных отложений составляют 35 м/млн лет, для верхнекаменноугольных — 52 м/млн лет, для пермских — 31 м/млн лет.

Рис. 3. Скорости осадконакопления в Средне-Предуральском суббассейне

Fig. 3. Sedimentation rates in the Middle Pre-Ural sub-basin

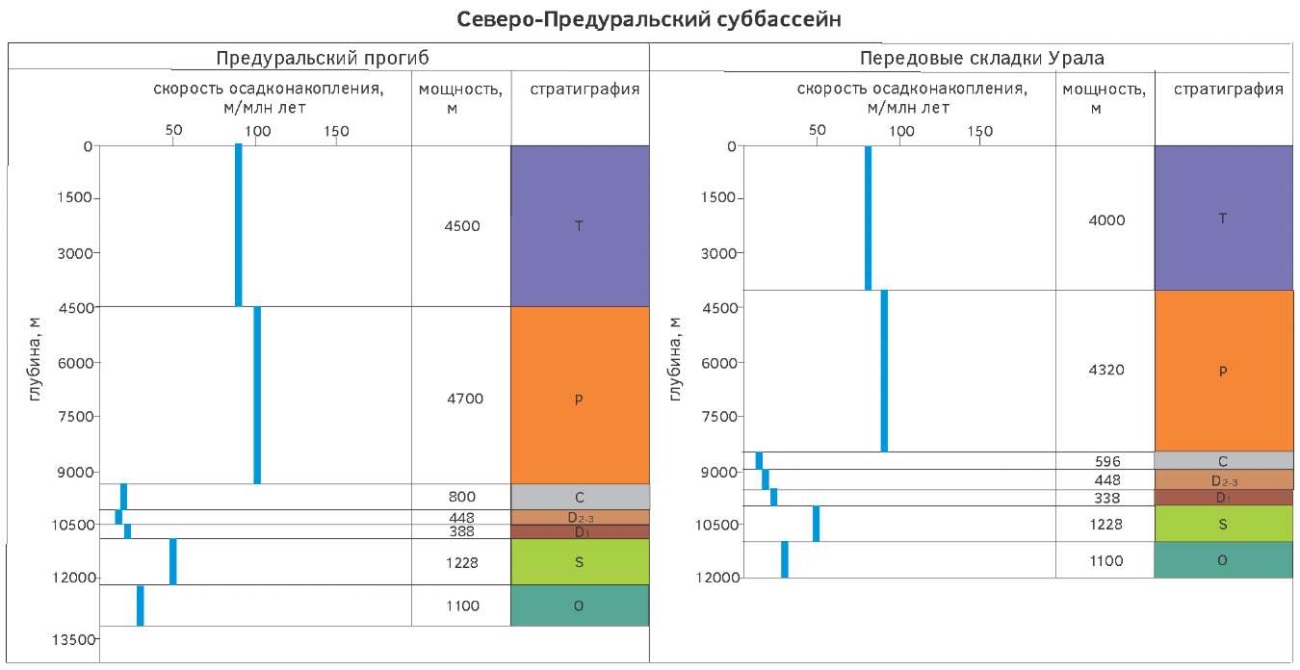

В Северо-Предуральском суббассейне аналогично можно наблюдать выдержанные по всей территории мощности ордовикских, силурийских и девонских отложений. Осадконакопление происходило равномерно по всей территории. В каменноугольное время область интенсивного осадконакопления сместилась на территорию Коротаихинской впадины. Погружение ускоряется. Максимальная мощность осадков во впадине составила 12 км. Средние скорости осадконакопления для пермских отложений составили 100 м/млн лет, для триасовых — 90 м/млн лет.

Рис. 4. Скорости осадконакопления в Северо-Предуральском суббассейне

Fig. 4. Sedimentation rates in the North Pre-Ural sub-basin

На основании анализа литолого-стратиграфических особенностей разрезов рассматриваемых суббасейнов, фильтрационно-емкостных и геохимических характеристик слагающих их пород были выделены и описаны элементы углеводородных систем (табл. 2). Так, в Южно-Предуральском суббассейне выделено 5 генерационно-аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС): силурийская, нижнедевонско-франская, франско-турнейская, визейско-башкирская и нижнепермская. В Средне-Предуральском суббассейне выделено 2 ГАУС: живетско-турнейская и окско-башкирская. В Северо-Предуральском суббассейне выделено 5 ГАУС: ордовикско-нижнедевонская, среднедевонско-нижнефранская, среднефранско-турнейская, визейско-нижнепермская и верхнепермская.

Таблица 2. Элементы генерационно-аккумуляционных углеводородных систем суббассейнов в пределах зоны сочленения Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости

Table 2. Elements of hydrocarbon systems of sub-basins in the junction zone of the Pre-Ural trough and the West Ural fold zone

ГАУС | Элементы | Отложения | Литологический состав | Kп, % | ТОС, % | Тип керогена | |

Предуральский прогиб | Передовые складки | ||||||

Южно-Предуральский суббассейн | |||||||

Нижнепермская | Флюидоупор | P1k | Сульфатно-галогенные толщи | Терригенно-карбонатные | |||

Коллектор | P1ar | Песчаники, алевролиты, известняки | Песчаники, линзы гравелитов, известняков | ≤4 | |||

НГМТ | P1as | Битуминозные известняки | Прослои аргиллитов | 0,25—0,9 | II/III | ||

P1s | Органогенные битуминозные известняки | Моласса-аргиллиты, мергели, песчаники, алевролиты, известняки | 0,1—0,3 | II/III | |||

Визейско-башкирская | Флюидоупор | C2m | Плотные известняки и глинистые доломиты | Плотные известняки, доломиты | |||

Коллектор | C2b | Серые известняки, доломиты | Известняки, песчаники | 1,5—11 | |||

НГМТ | C1v | Прослои глин в песчаниках | 0,4—0,6 | II и II/III | |||

Франско-турнейская | Флюидоупор | C1v | Песчаники с примесью глин | ||||

Коллектор | D3fm, C1t | Известняки, каверно-пористые доломиты | ≤10 | ||||

НГМТ | D3f (dm) | Глинисто-кремнистые горючие сланцы, кремнистые сланцы, аргиллиты, алевролиты | 0,2—5,8 | II | |||

Нижнедевонско-франская | Флюидоупор | D2z | Кремнисто-глинистая толща | ||||

Коллектор | D2ef (bs) | Карбонатная толща кавернозных доломитов | ≤7 | ||||

НГМТ | D2ef (af, bs) | Известняки слабо битуминозные, глинистые с прослоями доломитов | 0,2—0,8 | II | |||

Силурийская | Флюидоупор | S1v2 | Аргиллиты | ||||

Коллектор | S1v1 | Песчаники, алевролиты | ≤10 | ||||

НГМТ | S1l | Битуминозные, кремнистые и глинистые сланцы, аргиллиты | 5,87—7,3 | II | |||

Средне-Предуральский суббассейн | |||||||

Окско-башкирская потенциальная | Флюидоупор | C2m | Глинисто-карбонатные породы | Глины, аргиллиты | |||

Коллектор | C1s-C2b | Известняки, доломиты | 0,2—26 | ||||

НГМТ | C1v (ok) | Алевролиты, аргиллиты | 0,4—1,0 | II и II/III | |||

Живетско-турнейская потенциальная | Флюидоупор | C1t | Алевролиты, аргиллиты, каменные угли | ||||

Живетско-турнейская потенциальная | Коллектор | D3fm | Гравелиты, алевролиты, песчаники, известняки | ≤16 | |||

НГМТ | D3f (dm) | Аргиллиты, алевролиты, кремнистые породы | 3,3—5,6 | II/III | |||

Северо-Предуральский суббасейн | |||||||

Верхнепермская | Флюидоупор | P2kz-t | Песчаники с примесью глин, глины | Песчаники с примесью глин, глины, угли | |||

Коллектор | P2u-kz | Песчаники | Песчаники с прослоями углей | ≤20 | |||

НГМТ | P1k-P2u | Терригенно-карбонатные толщи | Алевро-глинистая толща | ≤1 | II/III | ||

Визейско-нижнепермская | Флюидоупор | P1k | Сульфатные толщи | ||||

Коллектор | C1s-P1ar | Известняки, песчаники, кремнистые породы | ≤25 | ||||

НГМТ | C1v | Аргиллиты | 6,9—7,5 | II | |||

Среднефранско-турнейская | Флюидоупор | C1v | Глины, аргиллиты | ||||

Коллектор | D3f-С1t | Органогенные массивы, биогермы, известняки, мергели | ≤20 | ||||

НГМТ | D3f (dm) | Глинисто-карбонатные породы, битуминозные сланцы | 2—18 | II/III и III | |||

Среднедевонско-нижнефранская | Флюидоупор | D3 | Глинисто-карбонатная толща | ||||

Коллектор | D2zv-D3f | Известняки, песчаники | ≤10 | ||||

НГМТ | D2zv | Глины, аргиллиты | 0,25—1,5 | II и II/III | |||

Ордовикско-нижнедевонская | Флюидоупор | S2 D1l | Плотные известняки, доломиты, глины | ||||

Коллектор | S1-2 D1l | Серые, детритовые известняки | 3—17 | ||||

НГМТ | S1l-v | Глинистые, мелкокристаллические, коричневые известняки | 0,34—2,1 | II и II/III | |||

Заключение

Проведенные в настоящей работе исследования позволили выделить в пределах зоны сочленения Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчастости три суббассейна: Южно-Предуральский, Средне-Предуральский и Северо-Предуральский — установить их границы, восстановить геодинамические обстановки в ходе их эволюции и проанализировать условия и скорости осадконакопления.

По типу исследуемые суббассейны относятся к бассейнам форланда и складчатых и внешних зон складчатых систем. Установлено, что Предуральский прогиб и Передовые складки вплоть до кунгурского века включительно были единым бассейном седиментации. Далее происходило смещение депоцентра в область устойчивого погружения — Предуральский прогиб. Наиболее высокие скорости осадконакопления были отмечены в пермское и триасовое время. Наибольшие толщины осадочного чехла выделены в Южно-Предуральском и Северо-Предуральском суббассейнах, что является положительным косвенным критериям для формирования очага генерации углеводородов.

В каждом из рассмотренных суббассейнов были выделены генерационно-аккумуляционные углеводородные системы, которые предопределяют перспективы нефтегазоносности рассматриваемой территории.

Полученные в рамках настоящей работы результаты являются основой для дальнейшего изучения углеводородных систем и оценки перспектив нефтегазоносности рассматриваемой территории методом численного бассейнового моделирования.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Бондарева Л.И. — занималась построением бассейновых моделей, графических материалов, внесла вклад в подготовку текста статьи и согласна принять ответственность за все аспекты работы.

Осипов А.В. — разработал концепцию статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи, внес вклад в работу и принял участие в подготовке текста статьи, согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Liana I. Bondareva — was engaged in the construction of basin models, the construction of graphic applications, contributed to the preparation of the text of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Alexander V. Osipov — developed the concept of the article, finally approved the published version of the article, contributed to the work and took part in the preparation of the text of the article, agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Атлас нефтегазоносности субъектов Российской Федерации. М.: «ВНИГНИ», 2009, 2015, 2020, 2023 гг. 33 л.

2. Атлас МЦД по ФТЗ. Карты теплового потока. http://www.wdcb.ru/sep/heat_flow/heat_flow.ru.html (дата обращения 19.11.2024)

3. База данных глобального теплового потока (IHFC) IASPEI. https://www.ihfc-iugg.org/products/globalheat-flow-database (дата обращения 19.11.2024)

4. Бондарева Л.И., Бондарев А.В., Ермолкин В.И., Тка чева А.А. Геодинамическая эволюция формирования взбросо-надвиговых поясов Предуралья по результатам структурно-кинематического моделирования. Нефтяное хозяйство. 2021. № 5. С. 15—21.

5. Бондарева Л.И., Осипов А.В. Формирование и размещение ловушек нефти и газа в пределах зоны сочленения Предуральского прогиба и ЗападноУральской внешней зоны складчатости. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2023. № 3. С. 52—65.

6. Бузмаков С.А. Зырянов А.И., Калинин В.Г. и др. Атлас Пермского края, Пермь, 2012. 124 с.

7. Бычков С.Г., Неганов В.М., Мичурин А.В. Нефте газогеологическое районирование Пермского края. Нефтегазовое дело (электронный журнал). 2010. № 3. С. 302—317.

8. Данилова Е.А. Перспективы нефтегазоносности приразломных зон трещиноватости Оренбургского Приуралья: дисс. … канд. геол.-мин. наук: 25.00.12. Оренбург, 2020.

9. Дмитриевский А.Н. Бассейновый анализ. Геология нефти и газа. 1998. № 10. С. 18-26.

10. Ефимов А.Г., Политыкина М.А., Тюрин А.М., Багманова С.В., Побережский С.М. Флишоидный газ Оренбуржья — новый нетрадиционный источник природного газа (аналог сланцевого газа). Научно-технический сборник «Вести газовой науки». 2017. № 3(31). С. 281—291.

11. Карпушин М.Ю. Строение и перспективы нефтегазоносности доманикоидного комплекса франско-турнейского возраста центральной части Волго-Уральского бассейна: дисс. … канд. геол.-мин. наук: 1.6.11. М., 2023. 122 с.

12. Керимов В.Ю., Кузнецов Н.Б., Мустаев Р.Н., Осипов А.В., Бондарев А.В., Нефедова А.С. Условия формирования скоплений углеводородов во взбросо-надвиговых структурах восточного борта Предуральского прогиба. Нефтяное хозяйство. 2017. № 7. С. 36—41.

13. Кожевникова Е.Е., Карасева Т.В. Перспективные нефтегазоносные комплексы пермского края. Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана. XII Межрегион. науч.- практич. конф., 2018. С. 199—203.

14. Коломоец А.В., Тюрин А.М., Политыкина М.А., Багманова С.В., Петрищев В.П., Пантелеев В.С., Сначев А.В., Макаров С.Е. Силур Оренбургской области в контексте перспектив нефтегазоносности. Мат-лы III Всеросс. науч.-практ. конф. Оренбург, 2021. С. 222—229.

15. Лядова Н.А., Яковлев Ю.А., Распопов А.В. Геология и разработка нефтяных месторождений Пермского края. М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2010. С. 335.

16. Масагутов Р.Х., Илеменова О.Д., Минкаев В.Н. Геология и геохимия доманиковых фаций юго-востока Волго-Уральской провинции (на примере Башкирского Приуралья). Уфа: Башк. энцикл., 2019. 160 с.

17. Меламуд Е.Л. Тектоника и перспективы нефтегазоносности Оренбургско-Актюбинского Приуралья. М.: Наука, 1981. С. 85.

18. Минлигалиева Л.И., Керимов В.Ю. Условия формирования ловушек и залежей углеводородов в поднадвиговых зонах Предуралья. Недропользование XXI век. 2019. № 4. С. 34—45.

19. Минлигалиева Л.И., Ермолкин В.И., Осипов А.В., Бондарев А.В., Монакова А.С. Геодинамическая эволюция и условия формирования ловушек углеводородов в зоне сочленения Предуральского краевого прогиба и Передовых складок Урала на основе структурно-кинематического моделирования. Труды РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 2019. № 4(297). С. 43—59.

20. Монакова А.С., Осипов А.В. Условия формирования и перспективы поисков залежей нефти и газа в зоне передовых складок западного склона Южного Урала. Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. 2015. № 1(278). С. 17—26.

21. Монакова А.С. Условия формирования, размещения и перспективы поисков скоплений углеводородов в палеозойском комплексе юга Предуральского прогиба и зоны Передовых складок юго-западного Урала: дисс. … канд. геол.-мин. наук: 25.00.12. М., 2019. 161 с.

22. Никонов Н.И., Богацкий В.И., Мартынов А.В., Ларионова З.В., Ласкин В.М. Тимано-Печорский седиментационный бассейн, атлас геологических карт (литолого-фациальных, структурных и палеогеологических). Ухта: ООО «Региональный дом печати», 2000. 132 с.

23. Осипов А.В. Геохимические предпосылки нефтегазоносности Бельской впадины и прилегающих территорий. Нефть, газ и бизнес. 2012. № 11. С. 44—49.

24. Осипов А.В. Прогноз нефтегазоносности южной части Предуральского прогиба (Бельская впадина) на основе анализа геохронотермобарических условий нефтегазонакопления и бассейнового моделирования: автореф. дисс. … канд. геол.-мин. наук: 25.00.12. М., 2013. 118 с.

25. Проворов В.М. История геологического развития территории Пермской области. Общая и региональная геология, геология морей и океанов, геологическое картирование. М.: Геоинформцентр, 2003. 38 с.

26. Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала: монография. Уфа: ГИЛЕМ, 2000. 146 с.

27. Пучков В.Н. Тиманиды и уралиды: основные особенности важнейших структурных этажей Урала и Тимано-печорской провинции. Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий. 2008. № 7. С. 70—81.

28. Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

29. Соборнов К.О., Данилов В.Н., Приймак П.И., Никонов Н.И. Складчато-надвиговый пояс Приполярного Урала: актуализированная геологическая модель и перспективы крупных открытий. Геология нефти и газа. 2016. № 3. С. 65—77.

30. Magoon L.B., Dow W.G. The Petroleum System. In: Magoon, L.B. and Dow, W.G., Eds., The Petroleum System—From Source to Trap. AAPG Memoire 60. 1994. Р. 3—24.

Об авторах

Л. И. БондареваРоссия

Бондарева Лиана Ильясовна — ведущий инженер лаборатории нефтегазовой геофлюидодинамики

3, ул. Губкина, г. Москва 119333

А. В. Осипов

Россия

Осипов Александр Викторович — кандидат геолого-минералогических наук, доцент, член-корреспондент РАЕН, декан нефтегазового факультета

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

Рецензия

Для цитирования:

Бондарева Л.И., Осипов А.В. Условия формирования осадочных бассейнов зоны сочленения Предуральского прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(4):44-54. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-44-54

For citation:

Bondareva L.I., Osipov A.V. Formation conditions for sedimentary basins of the junction zone of Pre-Ural trough and West Ural outer folding. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(4):44-54. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-44-54