Перейти к:

Строение моктаконской свиты нижнего кембрия (Южно-Тунгусская НГО, Лено-Тунгусская НГП)

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-31-43

Аннотация

Изучено строение нижнекембрийской моктаконской свиты, распространенной на территории Южно-Тунгусской нефтегазоносной области Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции.

Цель. Разработать седиментационно-емкостную модель моктаконской свиты с целью уточнения нефтегазоносного потенциала региона и выявить связь между выделенными литологическими типами и их фильтрационно-емкостными свойствами.

Материалы и методы. Использованы геолого-геофизические данные по глубоким скважинам, пробуренным на изучаемой территории, опубликованные и фондовые материалы по геологическому строению Южно-Тунгусской нефтегазоносной области. Данные по 22 скважинам, вскрывшим отложения моктаконской свиты, включает: описание керна, шлама, результаты испытаний. Проанализированы каротажные диаграммы по 15 скважинам, вскрывшим свиту на полную мощность. Проанализированы изменения толщин и состава отложений моктаконской свиты. Проведено детальное расчленение разрезов на пачки, корреляция разрезов и анализ изменения фильтрационно-емкостных свойств пород. Методической основой послужили работы, проведенные во ФГБУ «ВНИГНИ».

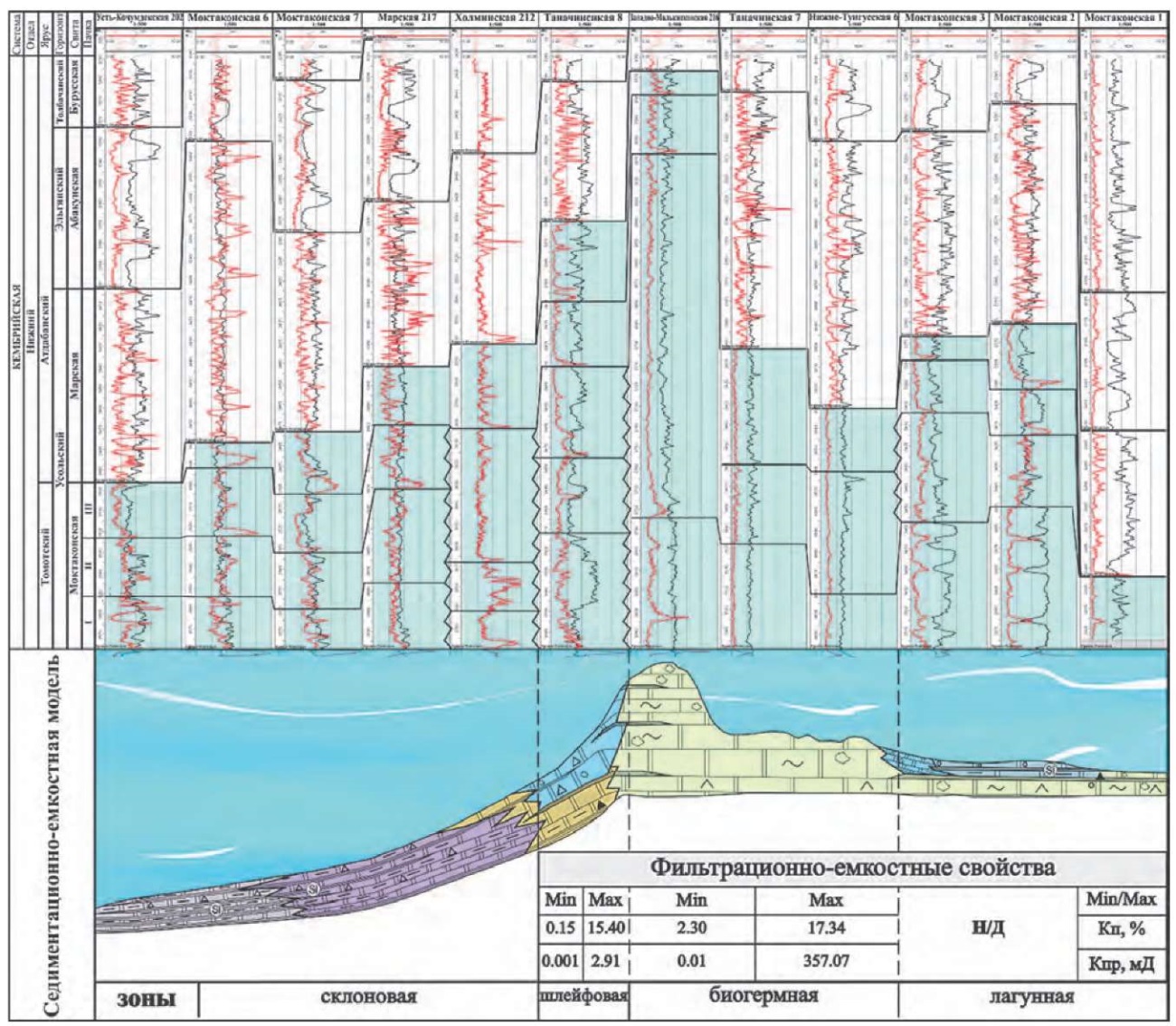

Результаты. Определены литологические типы отложений и типы разрезов. Установлены условия осадконакопления, включая литолого-фациальные зоны. Разработана седиментационноемкостная модель моктаконской свиты.

Выводы. На основе данных, полученных при анализе скважин, вскрывших моктаконскую свиту в западной части Южно-Тунгусской нефтегазоносной области, составлена седиментационно-емкостная модель изучаемой территории. Модель отражает изменения состава и толщины отложений, а также из структурно-текстурных характеристик. Выделены биогермная, лагунная, шлейфовая и склоновая литолого-фациальные зоны. Предложенная последовательность отражает профиль карбонатной седиментации от лагунных зарифовых до отложений склона. Наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами характеризуются биогермные и обломочные карбонатные отложения верхней части склона.

Для цитирования:

Рязанов А.Р., Носкова Е.С., Агафонова Г.В., Покровский Д.В. Строение моктаконской свиты нижнего кембрия (Южно-Тунгусская НГО, Лено-Тунгусская НГП). Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(4):31-43. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-31-43

For citation:

Ryazanov A.R., Noskova E.S., Agafonova G.V., Pokrovsky D.V. Structure of the moktakon formation of the lower cambrian (Yuzhno-Tungusskaya oil and gas region, Leno-Tungusskaya oil and gas province). Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(4):31-43. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-31-43

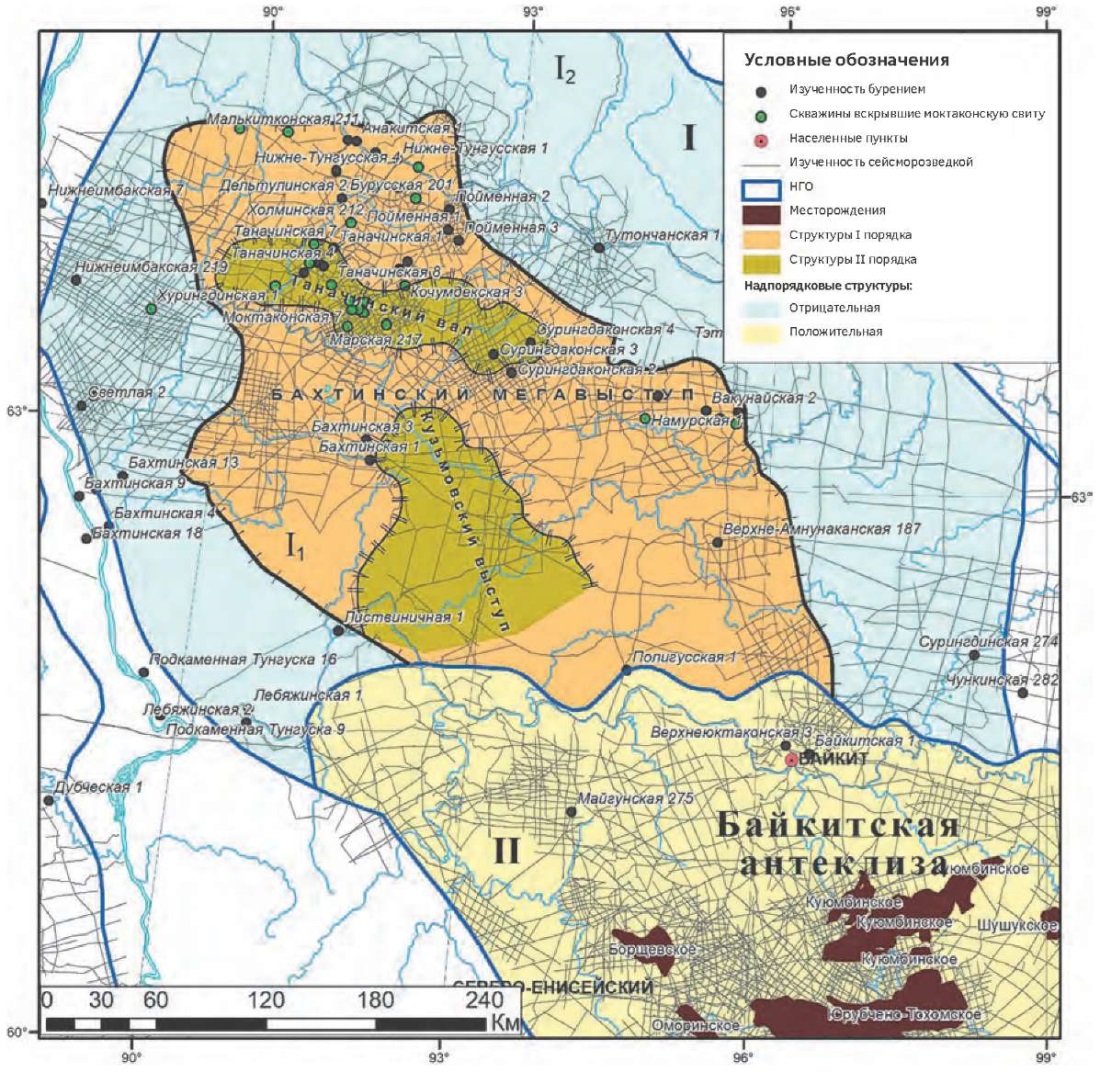

Южно-Тунгусская нефтегазоносная область расположена на северо-западе Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (Сибирская платформа). Изученность территории сейсмическими работами низкая и неравномерная и составляет порядка 0,12 пг.км/км² (рис. 1). Бурение глубоких скважин проводилось в 1960—1980-х годах, материалы по литолого-петрографическому изучению керна фрагментарны и в ряде случаев противоречивы.

В тектоническом отношении территория Южно-Тунгусской нефтегазоносной области в целом соответствует Бахтинскому мегавыступу юго-запада Курейской синеклизы, охватывая примыкающие прогибы: с запада — Приенисейский, с северо-востока — Туринская впадина, которые рассматриваются как очаги нефтегазообразования и источники углеводородов [2][3][8][9] (рис. 1).

Рис. 1. Обзорная карта Южно-Тунгусской нефтегазоносной области (ВНИГНИ, 2024. Д.В. Покровский)

Fig. 1. Overview map of the Yuzhno-Tungusskaya oil and gas region (VNIGNI, 2024. D.V. Pokrovsky)

Осадочный чехол на большей части области представлен карбонатными отложениями верхнего венда, карбонатными и соленосно-карбонатными отложениями нижнего кембрия, сульфатно-карбонатными и терригенно-карбонатными отложениями верхнего кембрия и преимущественно терригенными верхнего палеозоя [10][11].

Основные перспективы нефтегазоносности связаны с карбонатными отложениями верхневендско-нижнекембрийского и кембрийского НГК [1]. Моктаконская свита относится к верхневендско-нижнекембрийскому комплексу. В скважине Моктаконская 1 из этого уровня получены притоки нефти дебитом 93 м³/сут., в скважине Намурской 1 — незначительный приток нефти с газом, в скважине Усть-Дельтулинской 214 — газ дебитом 500 тыс. м³/сут., в Западно-Малькитконской 216 — притоки пластовой воды дебитом 497 м³/сут., отмечено газопроявление [2][3][6].

Стратиграфия и нефтегазоносность этой территории изучались рядом исследователей: Н.В. Мельников, Л.И. Килина, Т.Р. Кудрина (1985), А.П. Мельников, М.А. Маслеников, О.С. Шабанов (2017), Е.Н. Кузнецова, И.А. Губин, А.О. Гордеева, Л.Н. Константинова, С.А. Моисеев, А.Э. Конторович (2017), М.А. Маслеников, С.С. Сухов, П.Н. Соболев (2021) [4—12] и др. В моктаконской свите выделены уровни развития коллекторов и составлены литофациальные схемы, опирающиеся в значительной мере на интерпретацию сейсмических материалов. Сложное строение и недостаточная изученность региона оставляют многие вопросы нерешенными. В представленной работе выполнено детальное изучение литологических особенностей разрезов скважин и с применением методики седиментологического моделирования [13] определены условия осадконакопления различных типов отложений и оценена их связь с зонами возможного развития коллекторов.

Основой для моделирования послужили каротажные материалы с привлечением всех имеющихся данных по изучению керна скважин и испытаниям.

Таким образом, перспективы нефтегазоносности области подтверждаются полученными притоками, близостью очагов нефтегазообразования и существующими путями миграции по восстанию пластов, наличием возможных коллекторов. Сохранность залежей обеспечивается региональным флюидоупором — глинисто-карбонатной летнинской свитой и соленосными отложениями нижнего кембрия. Зоны возможного развития коллекторов в значительной мере определяются лито-фациальными особенностями кембрийских отложений.

Моктаконская свита распространена на всей территории Южно-Тунгусской нефтегазоносной области, выделена Н.В. Мельниковым [8—12]. Стратотипом свиты выбран разрез скважины Нижнетунгусская-6 (3530,00—3647,00 м). Свита согласно залегает на соленосной ясенгской свите, перекрывается сульфатно-карбонатной марской, которая является локальным флюидоупором. Представлена доломитами с прослоями известняков в нижней части. Общая мощность в стратотипе составляет 72 м и изменяется по площади от 33 до 281 м. Залежи углеводородов в моктаконской свите большинство исследователей связывают с «амплитудными рифовыми постройками» [4][5][7][10][11].

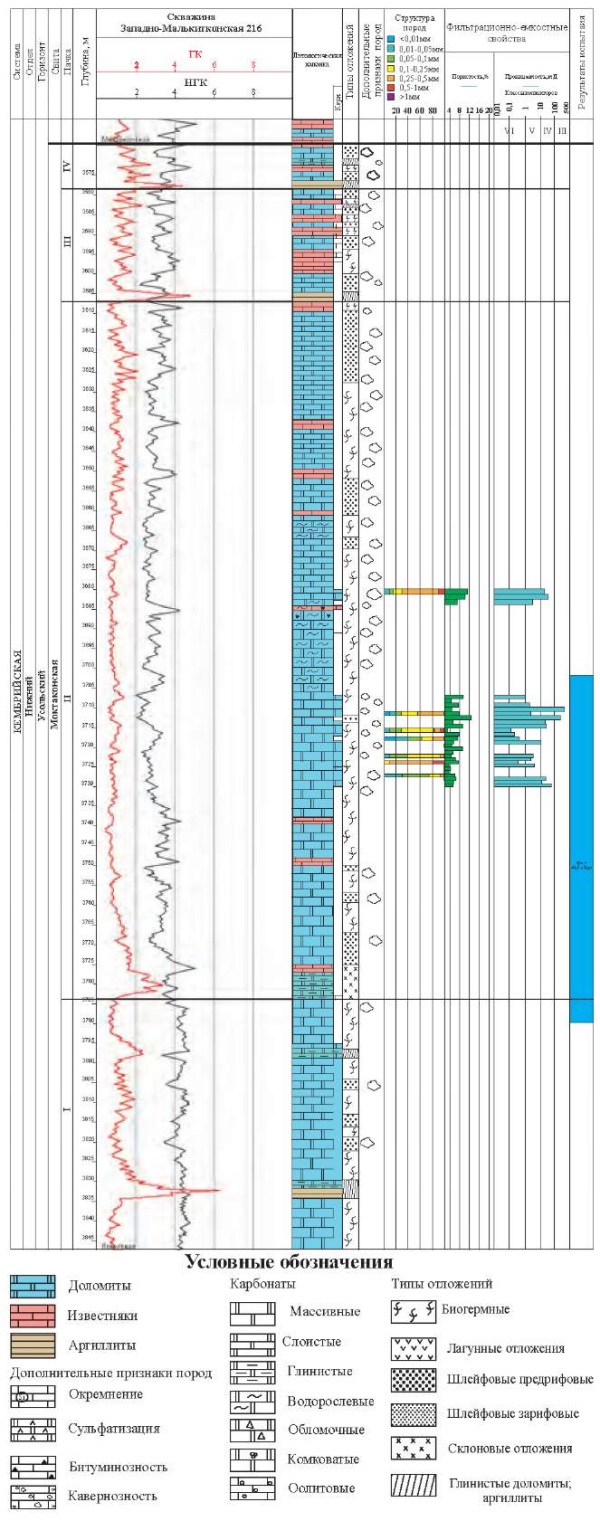

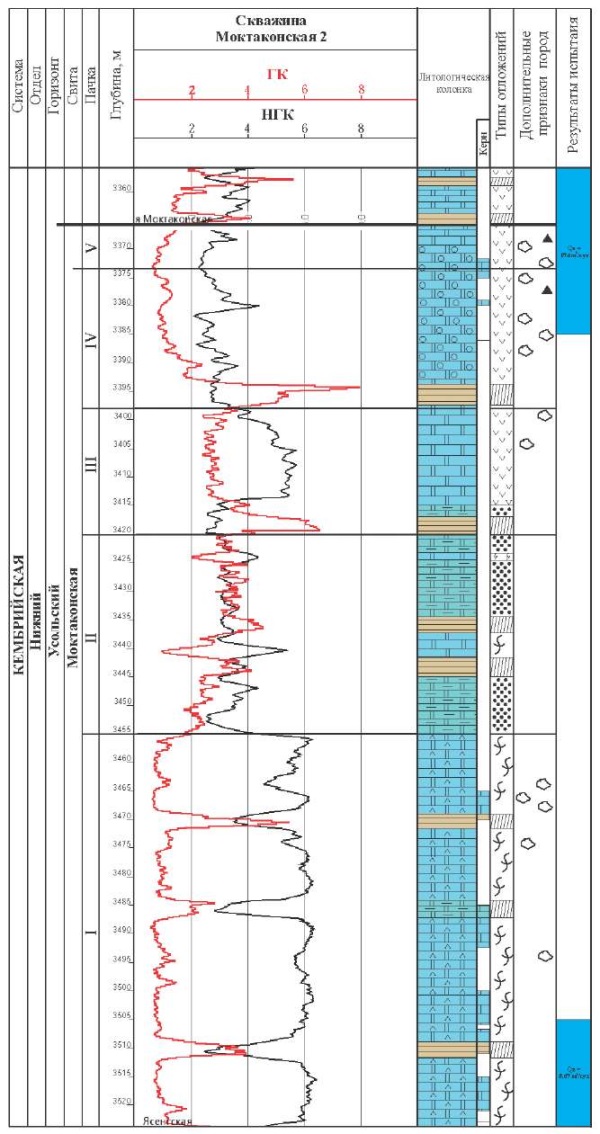

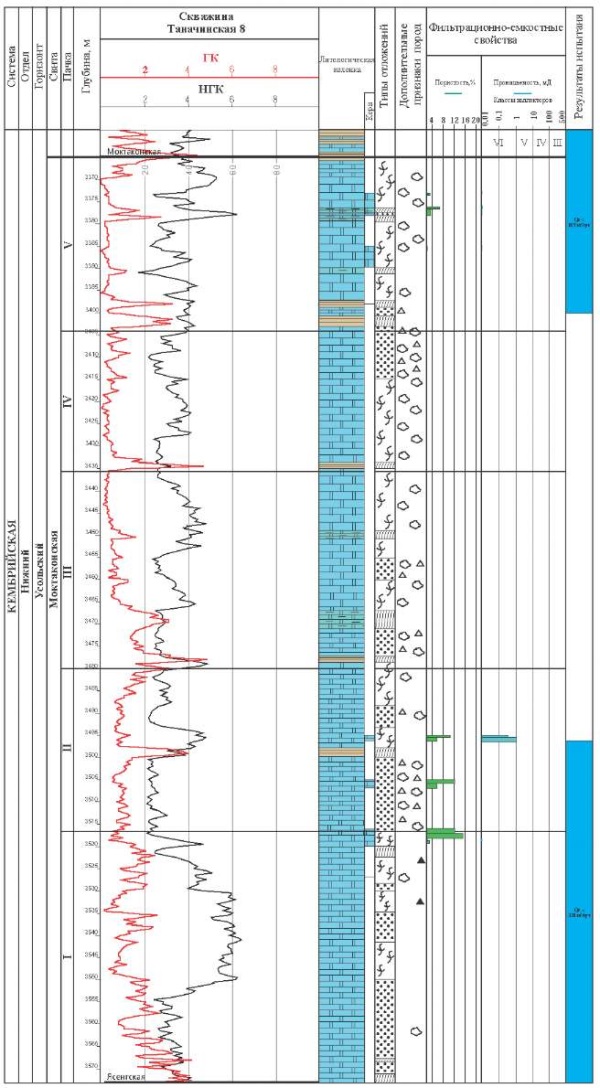

Для моктаконской свиты отмечены существенные изменения по площади и по разрезу литологического состава пород и их мощности, что свидетельствует о высокой фациальной изменчивости, характерной для рифовых систем, обусловленной изменчивой палеогеографией и скоростью формирования биогерм. Для 12 скважин, вскрывших моктаконскую свиту, построены планшеты (рис. 2—5), выделены пачки, границы между которыми установлены в местах резкой смены характера записи кривых ГК и НГК, проведена корреляция пачек (рис. 6). Для анализа строения свиты разрезы скважин выстроены в ряд по изменению строения и мощностей, что соответствует профилю карбонатной седиментации с переходом от существенно глинистых разрезов через карбонатные разрезы значительных мощностей к разрезам уменьшенных мощностей, существенно карбонатным, часто сульфатизированным. Выделены зоны осадконакопления: лагунная, биогермная, шлейфовая и склоновая.

Рис. 2. Планшет скважины Западно-Малькитсконская 216

Fig. 2. Layout of the Zapadno-Malkitskonskaya well 216

Рис. 3. Планшет скважины Моктаконская 2

Fig. 3. Layout of the Moktakonskaya 2 well.

Рис. 4. Планшет скважины Таначинская 8

Fig. 4. Layout of the Tanachinskaya 8 well

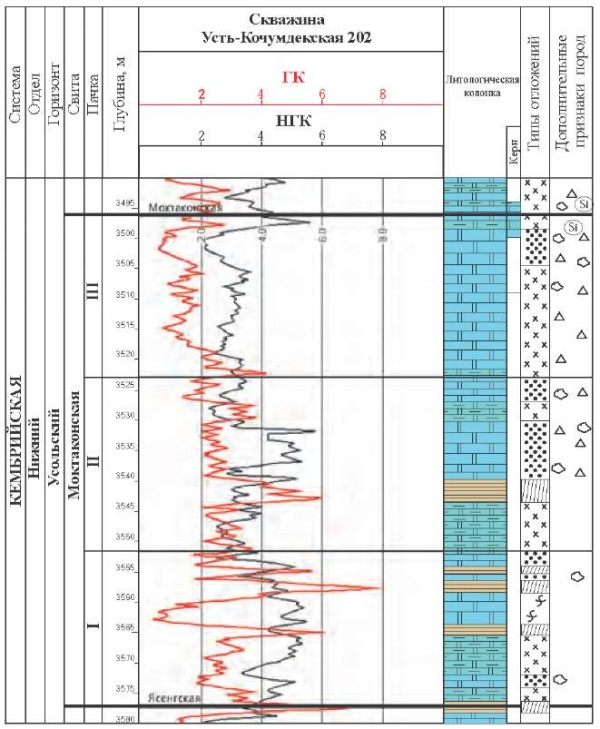

Рис. 5. Планшет скважины Усть-Кочумдекская 202

Fig. 5. Layout of Ust-Kochumdekskaya 202 well

Рис. 6. Седиментационно-емкостная модель отложений моктаконской свиты Южно-Тунгусской нефтегазоносной области

Fig. 6. Sedimentation-capacity model of sediments of the Moktakon Formation of the Yuzhno-Tungusskaya oil and gas region

Ниже приводится детальное описание разрезов скважин, характеризующих разные фациальные зоны [1][13].

Биогермная зона. В разрезе моктаконской свиты скважины Западно-Малькитконская 216 выделено 4 пачки.

1-я пачка (3784,13—3848,00 м) сложена 3 пластами доломитов (мощности 13, 29 и 11 м), разделенными глинистыми карбонатами мощностью до 1 м. Нижние два пласта отмечаются неравномерной слоистостью, верхний — более однородным массивным строением. Значения ГК прослоев доломитов изменяется от 0,45 до 1,45 мкР/ч, НГК отличается относительно слабой дифференцированностью и повышенными значениями — от 3,38 до 4,78 у.е. Верхняя часть пачки охарактеризована керном, представленным доломитами темно-серыми мелкокристаллическими, слабокавернозными, участками брекчеевидными, плотными, массивными. Мощность пачки 63,87 м.

2-я пачка (3607,06—3784,13 м) сложена доломитами серыми мелкокристаллическими, участками мелко-среднекристаллическими, сильнокавернозными, брекчеевидными, песчаникоподобными, плотными, массивными. Вверх по разрезу появляются прослои известняков серых мелкокристаллических, плотных, массивных и доломитов глинистых. Массивные биогермные, часто кавернозные части разреза мощностью от 10 до 30—35 м (ГК от 0,45 до 1,56 мкР/ч; НГК до 5,05 у.е.) чередуются с обломочными карбонатами, местами брекчеевидными, мощностью до 8—10 м с меньшими значениями НГК (от 2 у.е.). Мощность пачки 177,07 м.

По результатам испытаний в интервале 3702,00—3790,00 м получен приток пластовой воды с растворенным газом, дебитом 49,7 м³/сут. Коэффициент пористости меняется от 2,33 до 17,34%.

3-я пачка (3578,55—3607,06 м) сложена доломитами, известняками, характеризуется резкой дифференциацией кривой ГК (от 0,68 до 2,28 мкР/ч). Доломиты серые, темно-серые разнокристаллические, слоистые, пористые, кавернозные. Известняки серые, темно-серые, мелкокристаллические, слоистые, плотные. В подошве пачки выделяется прослой известковистого аргиллита мощностью около метра. Мощность пачки 27,51 м.

4-я пачка (3567,00—3578,55 м). В основании залегает прослой известковистого аргиллита. Породы отличаются от пород третьей пачки более высокими значениями данных ГК и НГК. Мощность пачки 11,55 м.

Общая мощность моктаконской свиты в скважине Западно-Малькитконская 216 составляет 281 м.

К этой же фациальной зоне отнесена скважина Таначинская 7, разрез которой представлен толщей доломитов светло-серых органогенных, местами кавернозных, в нижней части более плотных, с минимальной дифференциацией кривой ГК. В средней части выделена пачка доломитов сильно кавернозных по увеличению значений НГК. Наличие коллектора подтверждает приток пластовой воды дебитом 659,5 м³/сут. (3454,00—3505,00 м). Мощность свиты составляет 146 м.

Лагунная зона. В скважине Моктаконская 2 выделено 4 пачки (мощности 69,18 м, 34,71 м, 22,28 и 31,83 м). Нижняя сложена доломитами светло-серыми мелкокристаллическими, участками среднекристаллическими, плотными, мощностью от 12 до 23 м, разделенными прослоями аргиллитов мощностью до 2 м и менее. Для доломитов значения ГК составляют до 1,44 мкР/ч, значения НГК до 6,40 у. е. Пласты аргиллитов характеризуются ГК до 5,44 мкР/ч, НГК от 2,50 до 3,50 у. е. Вторая и третья пачки схожи по строению, разделены пластом аргиллитов (1,5 м). Вторая пачка более глинистая, что отражается резкой дифференциацией кривой ГК (от 0,96 до 4,53 мкР/ч) и весьма низкими значениями НГК, от 2,53. Третья пачка сложена доломитами массивными, плотными, со значениями ГК от 2,39 до 3,26 мкР/ч и НГК от 3,65 до 5,67 у. е. В подошве пачки выделен пласт аргиллитов мощностью 2 м. Четвертая пачка начинается аргиллитами мощностью 3 м, вверх по разрезу сменяются доломитами темно-серыми, тонко-среднекристаллическими, участками — обломочными, кавернозно-пористыми. Местами отмечены оолитовые, сульфатизированные разности с мощностью прослоев до 4—5 м. Общая мощность моктаконской свиты в скважине Моктаконская 2 составляет 158 м.

К этой же зоне отнесена скважина Моктаконская 1, отличающаяся малой мощностью (36 м), сложенная доломитами и известняками. Доломиты серые средне-крупно-грубокристаллические, массивные, участками неяснослоистые, кавернозно-пористые мощностью до 8 м (ГК отличается минимальной дифференциацией со значениями от 0,01 до 1,48 мкР/ч, НГК сильно дифференцирован и имеет значения от 2,48 до 5,00 у. е.). Известняки серы, тонкокристаллические, пятнистые, сульфатизированные. По результатам испытаний в интервале 3303,00—3325,00 м получен приток нефти, дебитом 93 м³/сут.

Шлейфовая фациальная зона представлена разрезом скважины Таначинская 8. В составе моктаконской свиты выделено 5 пачек мощностью 56,39, 36,54, 44,04, 31,5 и 39,17 м. Разрез отличается неравномерным чередованием карбонатов чистых с карбонатами в разной степени глинистыми с прослоями аргиллитов мощностью до 1 м. Среди доломитов плотных (ГК от 0,01 до 1,54 мкР/ч; НГК от 3,66 до 5,24 у. е.) отмечены прослои доломитов обломочных мощностью от 1 до 4 м, в которых значения ГК составляют от 1,54 до 4,82 мкР/ч. Кривая НГК сильно дифференцирована, отражает присутствие глинистых разностей (от 2,50 у. е.) и чистых карбонатов (до 6,37 у. е.).

1-я пачка (3516,61—3573,00 м) представлена доломитами глинистыми, слоистыми, плотными, в основании более глинистыми, до аргиллитов известковистых. В верхней части пачки доломиты серые, мелкокристаллические, массивные характеризуются меньшей плотностью. В трех пачках преобладают обломочные доломиты, участками кавернозные, переслаивающиеся с доломитами органогенными и доломитами глинистыми. По результатам испытаний в интервале 3497,00—3573,00 м первой и второй пачки получен приток пластовой воды дебитом 331 м³/сут. Первая, вторая и третья пачки начинаются прослоями аргиллитов мощностью от 1 до 3 м, сложены чередованием доломитов органогенных, плотных, прослоями пористо-кавернозных мощностью до 10 м и доломитов обломочных, в разной степени глинистых. По результатам испытаний в интервале 3361,00—3398,00 м пятой пачки получен приток пластовой воды дебитом 187 м³/сут. Общая мощность моктаконской свиты 208 м.

Склоновая зона отличается максимальной дифференциацией кривых ГК и НГК, значительной долей глинистых разностей и присутствием прослоев обломочных карбонатов в верхних частях разрезов.

В разрезе скважины Марская 217 выделено 4 пачки.

1-я пачка (3476,08—3508,00 м) сложена доломитами и известняками. Доломиты темно-серые мелко-тонкокристаллические. Известняки темно-серые до черных тонкокристаллические. В подошве пачки наблюдается слой плотных глинистых известняков мощностью 4 м. Вверх до кровли пачки отмечается чередование карбонатов в разной степени глинистых, что подчеркивается резкой дифференциацией кривой ГК и пониженными значениями кривой НГК. Мощность пачки 31,92 м.

2-я пачка (3430,43—3476,08 м) отличается от первой пачки еще более резкой дифференциацией кривой ГК (от 1,18 до 4,46 мкР/ч) и слабой дифференциацией кривой НГК (от 2,65 до 3,96 у.е.). Сложена доломитами, известняками. Доломиты серые до темных, мелкокристаллические, слоистые, плотные. Известняки серые, темно-серые до черных, мелкокристаллические. Мощность пачки 45,65 м.

3-я пачка (3399,28—3430,43 м) сложена доломитами, известняками с прослоями аргиллитов. Доломиты обломочные серые до темных, мелкокристаллические, слоистые, плотные, крепкие, местами глинистые. Известняки серые, темно-серые до черных, мелко-тонкокристаллические, глинистые, плотные. Аргиллиты бурые, плотные, тонкоплитчатые. В подошве пачки выделяются прослой аргиллита мощностью около 1 м. Кривая ГК сильно дифференцирована со значениями от 0,80 до 6,73 мкР/ч, значения НГК изменяются от 2,83 до 4,05 у. е. В подошве пачки выделяется пласт аргиллитов мощностью 3 м. Мощность пачки 31,15 м.

4-я пачка (3370,00—3399,28 м) сложена доломитами и известняками. Доломиты темно-серые мелко-тонкокристаллические, плотные, неравномерно глинистые. Известняки серые, темно-серые до черных, мелко-тонкокристаллические, плотные, частично доломитизированные, глинистые. В подошве выделен слой аргиллитов мощностью 2 м. Кривая ГК сильно дифференцирована со значениями от 0,80 до 5,28 мкР/ч, значения НГК составляют 3,00—4,40 у.е. В кровле пачки наблюдаются прослои карбонатов обломочных с уменьшенной плотностью (НГК 3,00 у. е.) Мощность пачки 29,28 м. Общая мощность свиты 138 м.

К этой же зоне отнесены скважины: Усть-Кочумдеская 202 и Моктаконская 7.

Разрез скважины Усть-Кочумдекская 202 схож по литологическому строению с разрезом скважины Марская 217, но отличается сокращенной мощностью моктаконской свиты до 81 м. В верхней части появляются прослои доломитов темно-серых среднекристаллических, окремненных, пористо-кавернозных.

Скважина Моктаконская 7 представлена чередованием доломитов темно-серых тонко-мелкокристаллических, глинистых, плотных; известняков темно-серых мелкокристаллических, слабоглинистых, плотных. Пласты аргиллитов известковистых бурых мощностью до 3 м отмечены в нижней части разреза и в основании верхних пачек. По всему разрезу наблюдается окремнение. Мощность свиты составляет 106 м.

Типизация и строение разрезов охарактеризованы в таблице.

Таблица. Сравнение значений кривых ГК и НГК в выделенных литолого-фациальных зонах

Table. Comparison of the values of the Gamma Logging and Neutron Gamma Logging curves in the selected lithologic facies zones

Литолого-фациальные зоны | Скважина | Мощность свиты, м | Пачка | Интервал | ГК | НГК | ГК | |||

От | До | Карбонаты | Аргиллиты | |||||||

Min | Max | Min | Max | Max | ||||||

Биогермная | Нижне-Тунгусская 6 | 117 | III | 3530,00 | 3560,84 | 0,48 | 1,18 | 2,46 | 3,35 | Отсутств. |

II | 3560,84 | 3620,23 | 0,43 | 1,43 | 2,39 | 5,64 | ||||

I | 3620,23 | 3647,00 | 0,48 | 1,40 | 2,21 | 3,13 | ||||

Таначинская 7 | 146 | III | 3403,00 | 3459,37 | 0,00 | 0,91 | 1,74 | 3,80 | Отсутств. | |

II | 3459,37 | 3498,02 | 0,02 | 1,23 | 2,12 | 3,66 | ||||

I | 3498,02 | 3549,00 | 0,00 | 0,46 | 1,85 | 2,75 | ||||

Западно-Малькитконская 216 | 281 | IV | 3567,00 | 3578,55 | 1,10 | 2,74 | 2,93 | 4,82 | 4,38 | |

III | 3578,55 | 3607,06 | 0,65 | 2,28 | 2,22 | 4,22 | 4,76 | |||

II | 3607,06 | 3784,13 | 0,45 | 3,39 | 2,02 | 5,02 | Отсутств. | |||

I | 3784,13 | 3848,00 | 0,45 | 2,40 | 3,36 | 4,78 | 6,32 | |||

Шлейфовая | Таначинская 8 | 208 | V | 3365,00 | 3404,17 | 0,00 | 3,25 | 1,70 | 6,15 | Отсутств. |

IV | 3404,17 | 3435,67 | 0,01 | 1,32 | 2,17 | 4,07 | 4,65 | |||

III | 3435,67 | 3480,07 | 0,09 | 3,07 | 2,38 | 4,83 | 4,82 | |||

II | 3480,07 | 3516,61 | 0,53 | 2,11 | 2,09 | 4,75 | 3,95 | |||

I | 3516,61 | 3573,00 | 0,07 | 3,25 | 2,40 | 6,38 | 4,12 | |||

Лагунная | Моктаконская 1 | 36 | Отсутств. | 3299,00 | 3334,00 | 0,00 | 1,80 | 2,48 | 5,15 | Отсутств. |

Моктаконская 2 | 158 | IV | 3366,00 | 3397,83 | 0,60 | 2,35 | 2,10 | 4,35 | 7,94 | |

III | 3397,83 | 3420,11 | 2,39 | 3,23 | 2,51 | 5,69 | 6,50 | |||

II | 3420,11 | 3454,82 | 0,96 | 3,06 | 2,53 | 5,36 | 4,53 | |||

I | 3454,82 | 3524,00 | 0,55 | 1,65 | 2,47 | 6,40 | 5,44 | |||

Моктаконская 3 | 152 | IV | 3367,00 | 3378,24 | 0,27 | 0,89 | 2,62 | 3,80 | 3,12 | |

III | 3378,24 | 3403,77 | 0,14 | 1,02 | 2,12 | 4,09 | 3,00 | |||

II | 3403,77 | 3457,07 | 0,27 | 2,24 | 2,26 | 4,80 | Отсутств. | |||

I | 3457,07 | 3518,00 | 0,00 | 0,80 | 2,00 | 6,08 | 2,44 | |||

Склоновая | Моктаконская 7 | 106 | IV | 3478,00 | 3508,35 | 1,20 | 2,40 | 2,44 | 5,48 | 7,05 |

III | 3508,35 | 3536,89 | 1,20 | 2,73 | 2,12 | 4,80 | 4,80 | |||

II | 3536,89 | 3564,38 | 1,95 | 2,91 | 2,85 | 5,24 | 4,65 | |||

I | 3564,38 | 3584,00 | 1,80 | 2,85 | 2,81 | 5,82 | 5,85 | |||

Моктаконская 6 | 101 | IV | 3479,00 | 3491,64 | 1,94 | 3,05 | 2,20 | 3,85 | 8,26 | |

III | 3491,64 | 3524,85 | 2,19 | 3,06 | 2,26 | 4,76 | 8,32 | |||

II | 3524,85 | 3554,45 | 2,32 | 2,85 | 2,60 | 4,69 | 5,55 | |||

I | 3554,45 | 3580,00 | 1,38 | 2,92 | 3,03 | 5,10 | 6,02 | |||

Марская 217 | 138 | IV | 3370,00 | 3399,28 | 0,76 | 3,76 | 2,93 | 4,41 | 5,28 | |

III | 3399,28 | 3430,43 | 0,73 | 4,74 | 2,83 | 4,05 | 6,73 | |||

II | 3430,43 | 3476,08 | 1,18 | 4,46 | 2,65 | 4,01 | Отсутств. | |||

I | 3476,08 | 3508,00 | 1,97 | 4,49 | 3,03 | 4,76 | Отсутств. | |||

Склоновая | Холминская 212 | 148 | IV | 3562,00 | 3603,09 | 2,10 | 3,82 | Н/Д | 6,57 | |

III | 3603,09 | 3667,86 | 1,65 | 3,96 | 5,51 | |||||

II | 3667,86 | 3691,94 | 2,42 | 4,30 | 8,04 | |||||

I | 3691,94 | 3710,00 | 2,19 | 3,77 | 7,65 | |||||

Усть-Кочумдекская 202 | 81 | III | 3496,00 | 3522,87 | 0,60 | 4,11 | 2,07 | 5,55 | Отсутств. | |

II | 3522,87 | 3551,56 | 1,42 | 4,11 | 2,29 | 5,75 | 5,95 | |||

I | 3551,56 | 3577,00 | 0,45 | 4,24 | 2,47 | 5,03 | 7,89 | |||

На основании полученного материала построена седиментационно-емкостная модель свиты (рис. 6). Выделены четыре литолого-фациальные зоны: биогермная, лагунная, шлейфовая, и склоновая, в которых развит соответствующий тип отложений.

Биогермный тип отложений выделен в скважинах: Нижне-Тунгусская 6, Таначинская 7 и Западно-Малькитконская 216. Биогермные отложения обладают значительной мощностью, варьирующейся от 117 м (Нижне-Тунгусская 6) до 281 м (Западно-Малькитконская 216) (рис. 2). Их отличительной особенностью является минимальная дифференциация и низкие значения кривой ГК. Показания НГК варьируются в зависимости от плотности пород. Биогермные отложения сложены доломитами светло-серыми, серыми средне- и крупнокристаллическими перекристаллизованными, массивными. Присутствие емкостного пространства отражается кривой НГК. Коэффициент пористости меняется от 2,30 до 17,34 %. Коэффициент проницаемости варьируется в пределах 0,01—357,07 мД (скв. Западно-Малькитконская 216) (Определено в ходе лабораторного эксперимента по керну сотрудниками лаборатории физики пласта ПГО «Енисейнефте-газгеология», 1989 г.).

Лагунные отложения сложены карбонатными породами, обладают выдержанной мощностью, которая изменяется от 152 м (в скв. Моктаконская 2) до 158 м (в скв. Моктаконская 3) (рис. 3). В скважине Моктаконская 1 наблюдается сокращение мощности до 36 м, что объясняется положением разреза на приподнятой части дна бассейна. В разрезах наблюдается меньшая дифференциация и меньшие значения кривой ГК, более высокие значения кривой НГК, что указывает на пониженное содержание глинистого материала и увеличение плотности отложений. Разрезы представлены доломитами светло-серыми, серыми и темно-серыми с преимущественно тонко-среднекристаллической структурой, встречаются оолитовые разности. Присутствуют прослои ангидритов мощностью до 40 см, а также прослои аргиллитов зеленовато-темно-серых аналогичной мощности. Присутствие емкостного пространства отражается значениями кривой. Данные по фильтрационно-емкостным свойствам отсутствуют.

Шлейфовые отложения образованы при разрушении органогенных построек. Мощность отложений достигает 208 м (Таначинская 8) (рис. 4). Показания кривых ГК и НГК в разрезе скважины изменчивы, от максимальных показаний и дифференциации до относительно низких показаний и выдержанной минимальной дифференциации кривых ГК и НГК. Отложения представлены доломитами светло-серыми, серыми, коричневато-серыми и темно-серыми. Структура пород разнокристаллическая, обломочная, текстура слоистая. Емкостное пространство отличается слабой пористостью и кавернозностью, с кавернами размером до 8 мм. Коэффициент пористости меняется от 0,15 до 15,40 %. Коэффициент проницаемости варьирует в пределах 0,001—2,91 мД (определено в ходе лабораторного эксперимента по керну сотрудниками лаборатории физики пласта ПГО «Енисейнефтегазгеология», 1989 г.).

Склоновые отложения выделены в скважинах: Моктаконская 6, Моктаконская 7, Марская 217, Холминская 212 и Усть-Кочумдекская 202 (рис. 5). Склоновые отложения характеризуется сокращенной мощностью разрезов от 81 м (скв. Усть-Кочумдекская 202) до 148 м (скв. Холминская 212) и резкой дифференциацией кривых ГК и НГК. Такая дифференциация свидетельствует о неоднородности разреза за счет появления глинистых прослоев и глинистого заполнителя в карбонатных породах. Склоновые отложения представлены преимущественно доломитами темно-серыми микрокристаллическими, прослоями обломочными, слоистыми. Частые прослои аргиллитов мощностью до 2 м. Доломиты содержат включения ангидритов, часто встречающиеся в виде гнезд, что свидетельствует об их постседиментационной природе. В скважине Моктаконская 7 обильно развито окремнение, представленное в виде включений и прослоев кварц-халцедоновых агрегатов. Данные по фильтрационно-емкостным свойствам отсутствуют.

Заключение

Седиментационно-емкостная модель построена по результатам анализа материалов скважин, вскрывших моктаконскую свиту в западной части Южно-Тунгусской нефтегазоносной области. В модели обосновано выделение биогермной, лагунной, шлейфовой и склоновой литолого-фациальных зон, дана их характеристика, показано изменение условий осадконакопления от лагунных зарифовых, биогермных и до отложений склона. Наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами характеризуются биогермные отложения и обломочные карбонатные отложения верхней части склона.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Рязанов А.Р. — разработал концепцию статьи, подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Носкова Е.С. — доработала концепцию статьи, редактировала текст, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Агафонова Г.В. — доработала концепцию статьи, редактировала текст, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Покровский Д.В. — сбор и систематизация материала, составление и оформление обзорной карты.

Aleksandr R. Ryazanov — developed the article concept, prepared the text, approved the final version of the article and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Ekaterina S. Noskova — finalized the concept of the article, edited the text, finally approved the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Galina V. Agafonova — finalized the concept of the article, edited the text, finally approved the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Dmitry V. Pokrovsky — collection and systematization of material, compilation and design of an overview map.

Список литературы

1. Агафонова Г.В., Асташкин Д.А., Варламов А.И. Методика изучения пород нефтегазоносных комплексов. Детальное макроскопическое описание керна скважин. М.: ВНИГНИ, 2015. 172 с.

2. Баженова Т.К., Дахнова М.В., Жеглова Т.П. Нефтематеринские формации, нефти и газы докембрия и нижнего-среднего кембрия Сибирской платформы. М.: ВНИГНИ, 2014. 124 с.

3. Битнер А.К., Кринин В.А., Кузнецов Л.Л., Назимков Г.Д. и др. Нефтегазоносность древних продуктивных толщ запада Сибирской платформы. Красноярск: КФ СНИИГГиМС, ПГО Енисейнефтегазгеология, 1990. 114 с.

4. Гордеева А.О. Критерии прогноза нефтегазоносности Южно-Тунгусской области с высоким развитием траппового магматизма (Лено-Тунгусская провинция): автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Новосибирск, 2011. 270 с.

5. Иванов Ю.А., Мясникова И.П. Новые аспекты перспектив нефтегазоносности северных районов Сибирской платформы. Геология нефти и газа. 2000. № 3. 39 с.

6. Кузнецова Е.Н., Губин И.А., Гордеева А.О., Конс тантинова Л.Н., Моисеев С.А., Конторович А.Э. Южно-Тунгусская нефтегазоносная область: Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности. Геология и геофизика. 2017. Т. 58, № 3—4. С. 602—613.

7. Маслеников М.А., Сухов С.С., Соболев П.Н. Перспективы нефтегазоносности кембрийских барьерных рифовых систем Сибирской платформы в свете новых геолого-геофизических данных. Геология нефти и газа. 2021. № 4. С. 29—49.

8. Мельников Н.В., Егорова Л.И., Килина Л. И. и др. Стратиграфия кембрия Бахтинского мегавыступа. Геология и геофизика. 1989. № 3. С. 9—21.

9. Мельников Н.В., Килина Л.И., Кудрина Т.Р. и др. Венд и нижний кембрий Бахтинского мегавыступа. Региональная стратиграфия нефтегазоносных провинций Сибири. Новосибирск: СНИИГГиМС, 1985. С. 3—14.

10. Мельников Н.В. Вендкембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы. (Стратиграфия, история развития). Новосибирск: СО РАН, 2009. 148 с.

11. Мельников Н.В. Вендкембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы. (Стратиграфия, история развития). Новосибирск: СНИИГГиМС, 2018. 177 с.

12. Мельников Н.В., Мельников П.Н., Смирнов Е.В. Зоны нефтегазонакопления в районах проведения геолого-разведочных работ Лено-Тунгусской провинции. Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 8. 1151—1163 с.

13. Фортунатова Н.К., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Агафо нова Г.В., Баранова А.В., Гумаров Р.К., Ильин В.Д., Михеев И.Г., Фарбирович В.П. Седиментологическое моделирование карбонатных осадочных комплексов. М.: РЭФИА, 2000. 239 с.

Об авторах

А. Р. РязановРоссия

Рязанов Александр Романович — аспирант 2-го года обучения по научной специальност 1.6.11 «Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук

36, шоссе Энтузиастов, г. Москва 105118

Е. С. Носкова

Россия

Носкова Екатерина Станиславовна — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник сектора «Перспективы нефтегазоносности Азиатской части РФ»

36, шоссе Энтузиастов, г. Москва 105118

Г. В. Агафонова

Россия

Агафонова Галина Валентиновна — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (Москва); старший научный сотрудник

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997,

36, шоссе Энтузиастов, г. Москва 105118

Д. В. Покровский

Россия

Покровский Дмитрий Вячеславович — сотрудник сектора «Перспективы нефтегазоносности Азиатской части РФ»

36, шоссе Энтузиастов, г. Москва 105118

Рецензия

Для цитирования:

Рязанов А.Р., Носкова Е.С., Агафонова Г.В., Покровский Д.В. Строение моктаконской свиты нижнего кембрия (Южно-Тунгусская НГО, Лено-Тунгусская НГП). Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(4):31-43. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-31-43

For citation:

Ryazanov A.R., Noskova E.S., Agafonova G.V., Pokrovsky D.V. Structure of the moktakon formation of the lower cambrian (Yuzhno-Tungusskaya oil and gas region, Leno-Tungusskaya oil and gas province). Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(4):31-43. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-4-31-43