Перейти к:

Особенности оптических свойств, включений и химического состава синих корундов из месторождения Стаж-2, Юго-Западный Памир

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-112-123

Аннотация

Введение. Месторождение синего корунда Стаж-2 является представительным объектом на постсоветской территории с перспективами на добычу ювелирного кристаллосырья. По своему геологическому положению оно отнесено к контактово-реакционному (биметасоматическому), сформировавшемуся в контактах гранитных жил и магнезитов, и может быть сопоставлено со всемирно известным кашмирским месторождением Сумджам. На месторождении в ходе его изучения в конце прошлого века не были выполнены минералогические исследования синего корунда с использованием прецизионных методов: не были получены данные по ИК-, КР-спектрам и спектрам поглощения, КВ-люминесценции, закономерностям в распределении окраски, твердым и газово-жидким включениям, деформациям и химическом составе. Определение этих параметров могло бы послужить основой для вовлечения кристаллосырья данного месторождения в ювелирную сферу.

Целью является исследование ИК-, КР-спектров, спектров поглощения, КВ-люминесценции, распределения окраски внутри кристаллов, твердых и газово-жидких включений, деформаций и химического состава синего корунда месторождения Стаж-2.

Объектом исследования являются синие корунды с месторождения Стаж-2, расположенного в архейских магнезитовых мраморах горанской метаморфической серии Юго-Западного Памира.

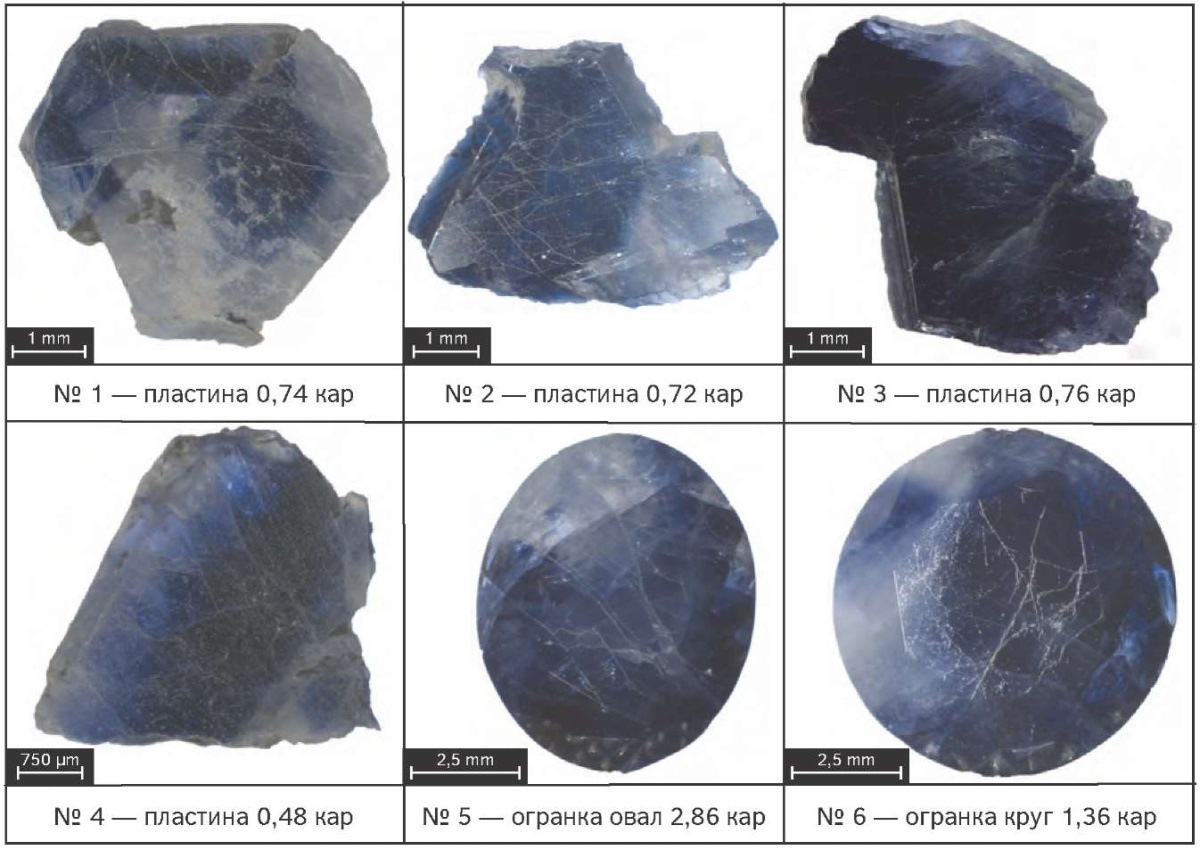

Материалы и методы. Нами были изучены 4 полированные пластины массой от 0,48 до 0,76 карата, площадью около 1 см², толщиной 1,5—2 мм и две ограненные вставки: «Овал» 2,86 карата, 9,5×7,5 мм и «Круг» 1,35 карата, 9 мм. Пластины и вставки изготовлены из образцов коллекции кафедры минералогии и геммологии МГРИ.

Исследование проводилось шестью методами: 1) оптической микроскопией на стереомикроскопе «Leica S9D»; 2) инфракрасной спектроскопией в среднем ИК-диапазоне от 400 до 4500 см-1 с ИК-Фурье спектрометром «Nicolet iS50 FT-IR Thermo Scientific», детектор DTGS KBr, диафрагма 200, разрешение 4 см-1, приставка «PIKE DRIFTS»; 3) спектроскопией комбинационного рассеяния света с помощью конфокального КР-микроспектрометра «Renishaw InVia Qontor» с возбуждающим твердотельным лазером 532 нм, номинальной мощностью 100 мВт и дифракционной решеткой 1800 линий/мм; 4) УФ-Вид-БлИК спектроскопией, зарегистрированной спектрометром «PerkinElmer Lambda 1050WB» в диапазоне 270—1200 нм, со спектральным разрешением 0,5 нм, скорость сканирования 56,7 нм/мин; 5) микрорентгенофлуоресцентным анализом на микро-РФА-спектрометре «Bruker TORNADO М4» с мощностью рентгеновской трубки 20 Вт и режимом вакуума 20 мбар, диаметром рентгеновского пучка 50 мкм; 6) люминесцентной визуализацией в коротковолновом излучении 225 нм, зафиксированной на приборе Diamond View. Инструментальное изучение проводилось в лаборатории исследования драгоценных камней Гохрана России.

Результаты. 1. Впервые были получены спектрометрические данные синих корундов из месторождения Стаж-2 методами ИК-, КР- и УФ-Вид-БлИК-спектроскопии, а также микро-РФА. 2. В синем корунде было установлено локальное (очаговое) содержание хрома — элемента, чужеродного для гранитов, по которым образовались метасоматиты с корундом. Участки с хромом имеют резкие прямолинейные границы. 3. В составе синего корунда были определены циркон, диаспор, бемит, мусковит, кальцит и газово-жидкие включения с CO2. 4. Выявлены две генерации окрасок, обусловленные новообразованными трещинами и минералами. 5. Включения диаспора, бемита, мусковита и кальцита являются результатом реакции гидратации и карбонатизации, протекавшими между корундом и анортитом на позднем этапе развития месторождения. 6. В составе синего корунда были установлены Ti и Fe с преобладанием титана над железом, что является отличительной особенностью месторождения Стаж-2 от многих других месторождений синих корундов и сапфиров.

Заключение. Полученные материалы могут быть использованы Гохраном России для идентификации сапфиров контактово-реакционного (биметасоматического) генезиса, к которому также относятся самые качественные кашмирские сапфиры, и в учебном процессе кафедры минералогии и геммологии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Литвиненко А.К., Ванданова Д.Б., Шилова О.А., Пахомова С.Б. Особенности оптических свойств, включений и химического состава синих корундов из месторождения Стаж-2, Юго-Западный Памир. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(2):112-123. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-112-123

For citation:

Litvinenko A.K., Vandanova D.B., Shilova O.A., Pakhomova S.B. Optical properties, inclusions, and chemical composition of blue corundum from the Stazh-2 deposit, South-Western Pamir. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(2):112-123. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-112-123

Геологическое положение месторождения Стаж-2

Месторождение с разной степенью интенсивности изучалось в 60—80-х годах прошлого столетия [2]. В непосредственной близости с ним известны его участки Стаж-1 и Стаж-3. Месторождение расположено в верхней части горанской серии (AR2), претерпевшей три цикла регионального метаморфизма от гранулитовой до зеленосланцевых фаций. Объект исследования представляет линзовидное тело магнезитовых мраморов 100×20 м, рассеченных 6 жилами корундовых плагиоклазитов с синим корундом и двумя согласными жилами с розовым корундом, залегающими со стороны гнейсов.

Генезис синего корунда является результатом диффузионного биметасоматического процесса, протекавшего в контактах гранитных жил с магнезитами [3]. Жилы имеют концентрически зональное строение. Вокруг них сформированы разнообразные минеральные агрегаты, образованные одним-двумя минералами, позволившие составить метасоматическую колонку из 9 зон [2]. Центральная зона представлена корунд-плагиоклазовой. Рассматриваемое месторождение отнесено к магнезиально-скарновой формации [1]. Генезис месторождения определен как контактово-реакционный, биметасоматический. При его образовании происходило движение химических элементов как в самих жилах, так и по их карбонатной (магнезитовой) периферии.

Синий корунд чаще всего наблюдается в форме гексагональной дипирамиды, осложненной пинакоидом. Реже встречаются бочонковидные и еще реже — призматические кристаллы с гексагональным сечением. Грани часто зеркальные и ровные, иногда со следами растворения. Для них характерна штриховка в двух направлениях, пересекающихся под углом близким к 90°. Максимальная длина кристаллов составляет 7 см, в поперечнике до 2,5 см.

По геологической позиции и условиям образования Стаж-2 имеет много общего с месторождением сапфира Сумджам (Кашмир). Одно из первых описаний этого месторождения и его сапфиров приведено в [7].

Идентификация корунда

Исследования проводились на 6 кристаллах синего корунда. Из четырех перпендикулярно удлинению были изготовлены отполированные пластины толщиной 1—1,5 мм и площадью около 1 см² и две вставки: кабошон и фасетная (рис. 1).

Рис. 1. Исследуемые синие корунды: пластины и вставки

Fig. 1. Investigated blue corundums: plates and inserts

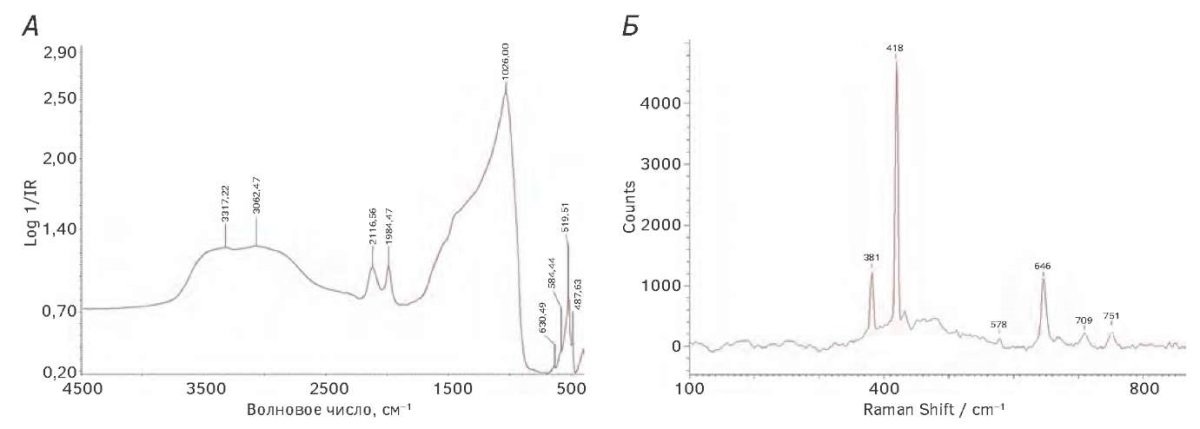

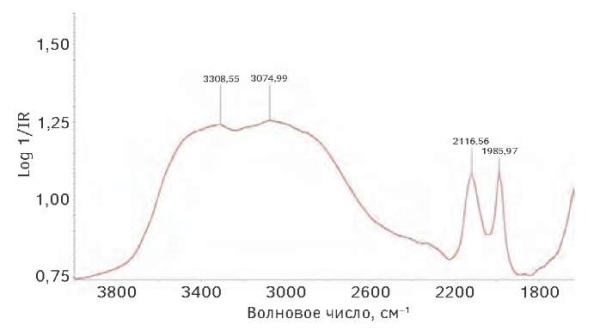

Все исследованные образцы идентифицированы с помощью ИК- и КР-спектроскопии. Со всех образцов были сняты ИК-спектры, которые имели одинаковую картину. Характерный ИК-спектр приведен на рисунке 2А. В диапазоне 400—1200 см-1 полученные ИК-спектры отражают колебания связей кристаллической структуры корунда [6] и аналогичны спектрам корундов других месторождений. Диапазон 1200—4500 см-1 в ИК-спектре (рис. 2А) относится к газово-жидким и минеральным включениям в корундах [8].

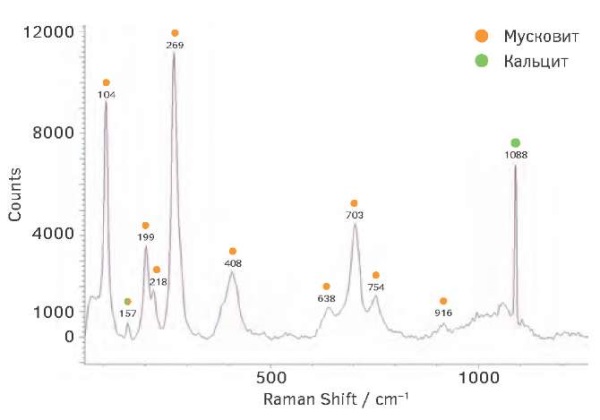

КР-спектры всех пластин дали одинаковую картину. Один из спектров приведен на рисунке 2Б. Центром спектрального диапазона выбрана точка 1010 см-1 для выявления основных фононных мод. Привязка КР-спектров исследуемых образцов к КР-спектру эталонного корунда осуществлялась путем сравнения пиков 381, 418, 578, 646, 709, 751 см-1 в минералогической базе [10].

Рис. 2. ИК- и КР-спектры синего корунда:

А — фрагмент ИК-спектра, пластина № 2;

Б — фрагмент КР-спектра, пластина № 4

Fig 2. IR and Raman spectra of blue corundum:

A — fragment of IR spectrum, plate №.2;

Б — fragment of Raman spectrum, plate №.4

Оптические особенности корунда

Нами были произведены замеры показателей преломления синих и бесцветных корундов. При этом оказалось, что показатели преломления синих и бесцветных разновидностей имеют одинаковые значения: ng = 1,770, np = 1,762 ± 0,002. Рассчитанное двупреломление составило 0,008. На этом основании можно сделать вывод, что окраска синих корундов Стаж-2 не влияет на показатель преломления, или, возможно, это не улавливается геммологическим рефрактометром с погрешностью измерения равной ±0,002.

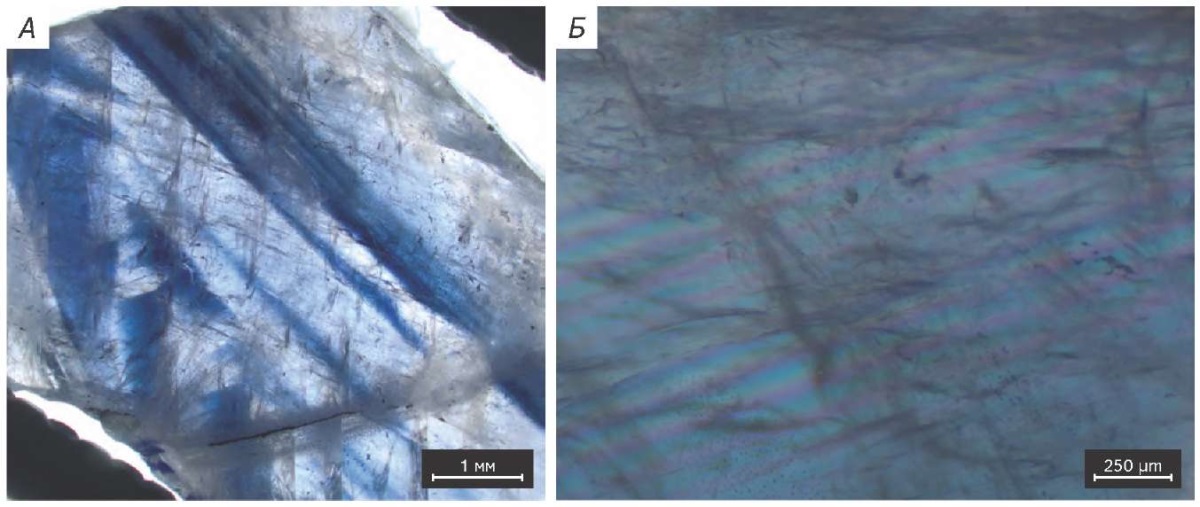

Корунд неравномерно, часто зонально, окрашен в синий цвет различных оттенков с чередующимися бесцветными зонами (рис. 1). Зональность иногда нарушается синими пятнами, пирамидками и одиночными полосами с заливообразными краями. Окрашенные участки распределяются параллельно граням (рис. 3А) и/или полисинтетическим двойникам (рис. 3Б). Полисинтетические двойники иногда наблюдаются при одном николе благодаря параллельно-полосчатой окраске (рис. 3Б). Можно отметить, что интенсивная цветовая зональность проявлена параллельно граням, двойникам, а также в форме пятен с хаотичным или неправильным геометрическим рисунком. Иногда наблюдается усиление окраски вдоль швов отдельности и трещин (рис. 3А). Это может свидетельствовать о возникновении наложенных, более поздних центров окраски и представляет ее разные генерации — генерации окраски: первичные и более поздние.

Рис. 3. Зональное распределение окраски в корунде:

А — по зонам роста, линиям отдельности и секущим трещинам;

Б — по полисинтетическим двойникам

Fig 3. Zonal distribution of colouration in corundum:

A — by growth zones, lines of separateness and secant cracks;

B — by polysynthetic twins

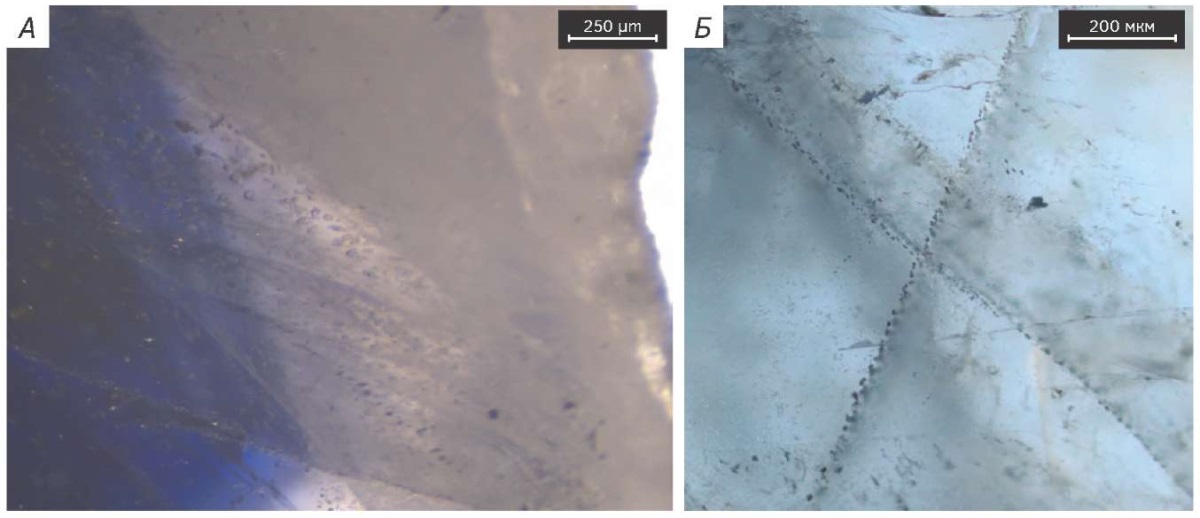

В отдельных пластинах корунда отчетливо прослеживается некая динамика окраски, проявляющаяся в постепенном ее изменении от индигово-синего к темно-синему, синему, бледно-синему голубому и бесцветному. Это можно трактовать как цветовой профиль, природа которого, вероятно, связана с геохимической неоднородностью минерала (рис. 4А), рассмотренной ниже. В бесцветной зоне выделяемых цветовых профилей наблюдаются многочисленные минеральные и газово-жидкие включения.

Рис. 4. Внутренние неоднородности в корундах.

А — цветовой профиль в кристалле с многочисленными газово-жидкими включениями;

Б — две пересекающиеся «залеченные» трещины, выполненные включениями диаспора

Fig 4. A — colour profile in a crystal with numerous gas-liquid inclusions;

Б — two intersecting «healed» cracks made by diaspore inclusions

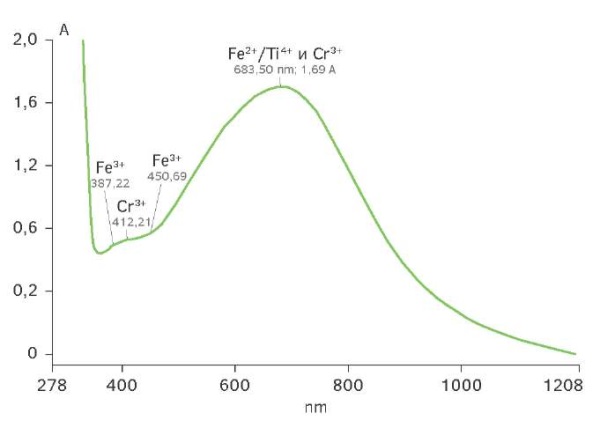

Методом спектроскопии УФ-Вид-БлИК получен спектр поглощения наиболее сильно и однородно окрашенной пластины № 3 (рис. 5). Широкий максимум 683,5 нм является результатом наложения цветообразующей полосы поглощения Fe2+/Ti4+ (580 нм) и полосы люминесценции хрома Cr3+ (693 нм). Также проявлены полосы поглощений Fe3+ (387,2 нм) и Cr3+ (412,2 нм) в виде плеч с низкой интенсивностью относительно максимума 683,5 нм.

Рис. 5. Спектр оптического поглощения с пластины № 3

Fig. 5. Optical absorption spectrum from plate No.3

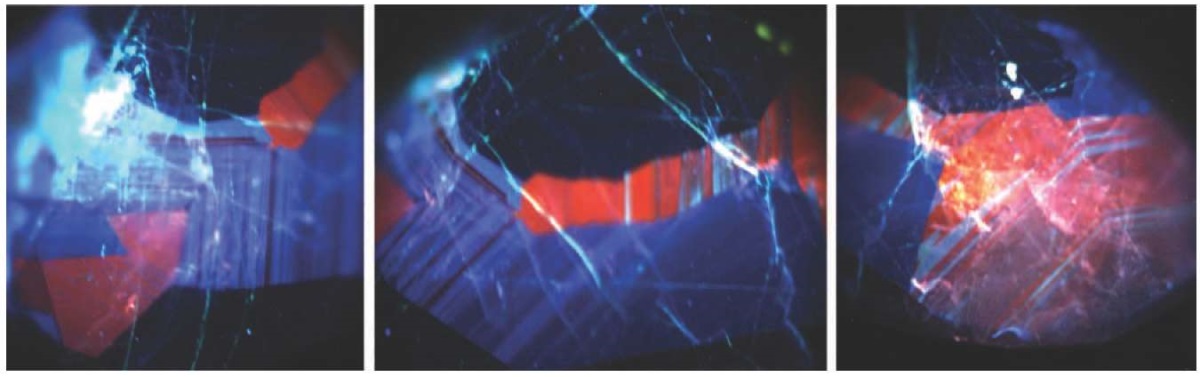

Визуально локальное (очаговое) размещение хрома в составе кристаллов синих корундов подтверждено зонами красной люминесценции в коротких волнах, установленными на приборе Diamond View. Локальные участки красного цвета имеют резкие, контрастные границы на синем фоне, где также фиксируется ростовая зональность, выраженная резкой сменой синих и бесцветных полос (рис. 6).

Рис. 6. Фрагментарная КВ-люминесценция ограненной вставки овал № 5

с красными «очаговыми» зонами, содержащими хром,

на фоне ростовой зональности синего кристалла

Fig. 6. Fragmentary DiamondView images of luminescence

of faceted insert oval No. 5 with red “focal zones containing chromium

against the background of growth zonality of the blue crystal

Твердые включения в корунде

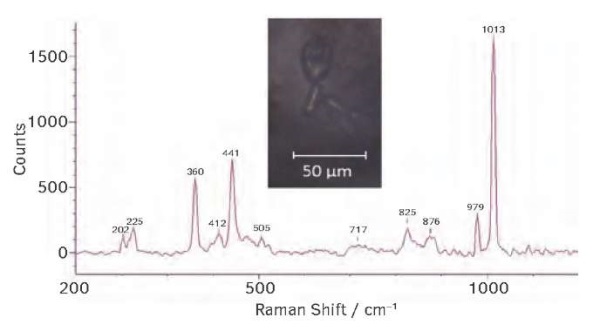

В синих корундах рассматриваемого месторождения твердые включения встречаются относительно редко. Чаще всего наблюдался рутил неправильной, округлой формы размером до 2 мм в поперечнике. Конфокальной КР-спектроскопией были установлены труднодиагностируемые в стереомикроскопе, очень мелкие кристаллы циркона (рис. 7). Эти 4 кристалла циркона с четкими кристаллографическими формами, но очень мелких размеров до 30 мкм, мы рассматриваем как эти 4 кристалла. Кристаллы образовались до возникновения корунда в жилах апогранитов, которые являлись субстратом для образования зональных плагиоклазитов с корундом.

Рис. 7. КР-спектр циркона с фотографией группы его кристаллов

Fig. 7. Raman spectrum of zircon with a photograph of a group of its crystals

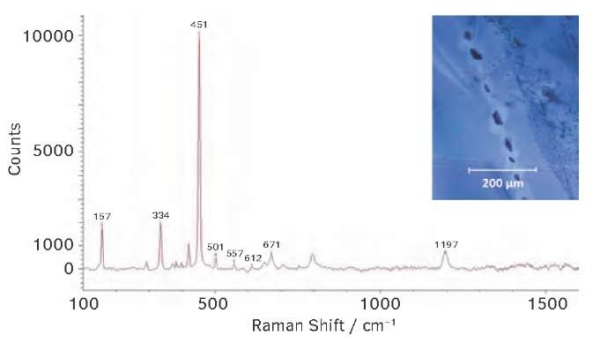

Более широко развиты поздние включения, сформировавшиеся по корунду. Например, по пересекающимся линиям трещин, часто «залеченным» и невидимым, наблюдаются многочисленные мелкие минеральные включения, формируя жилы длиной до 2 мм, мощностью до 0,4 мм (рис. 4Б). Жилки выполнены диаспором короткостолбчатой и ромбической формы размером около 16 мкм (рис. 8).

Рис. 8. КР-спектр диаспора.

На вкладке представлена его линейная группа, окруженная зонами осветления

Fig. 8. Raman spectrum of the diaspora.

In the tab its linear band surrounded by brightening zones

Диаспор AlO(OH) идентифицирован методом конфокальной КР-спектроскопии. При исследовании было установлено образование осветленных линий в корунде. Осветленные участки возникают вокруг зерен диаспора и всегда его сопровождают (рис. 8). Зерна диаспора, очевидно, образовались в результате локальной гидратации корунда, проявившейся по трещинам, где произошло падение давления, способствовавшее следующей реакции: Al2O3 + H2O = 2AlO(OH). Результатом реакции является также изменение цвета в корунде от синего к голубому (рис. 8).

При исследовании пластин № 1—4 в ИК-спектрах в области 1970—3600 см–1 при сопоставлении их с данными [8] были идентифицированы следы бемита γ-AlO(OH) (рис. 9). Визуально под увеличением включения бемита не фиксировались.

Рис. 9. ИК-спектр бемита

Fig. 9. IR spectrum of boehmite

Выявленные КР-спектроскопией (рис. 10) приповерхностные включения зерен кальцита и чешуек мусковита в трещине корунда являются одними из самых поздних минералов. Их образование обусловлено низкотемпературным метасоматическим замещением корунда, более сложным, чем простая гидратация.

Рис. 10. Общий КР-спектр мусковита и кальцита в области 100—1200 см–1

Fig. 10. Overall Raman spectrum of muscovite and calcite in the region 100—1200 cm–1

Газово-жидкие включения в корунде

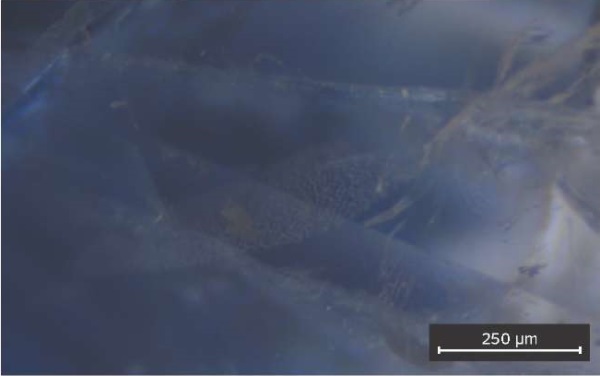

Под микроскопом в пластинах корунда наблюдаются обильные газово-жидкие включения разнообразной формы (рис. 4А). При увеличении ×100 наблюдались группы включений в форме «отпечатков пальца» — линзовидные вытянутые газово-жидкие вуали с ровными, четкими краями (рис. 11).

Рис. 11. Сгущения мелких газово-жидких включений в форме «отпечатка пальца»

Fig. 11. Clusters of small gas-liquid inclusions in the form of a “fingerprint”

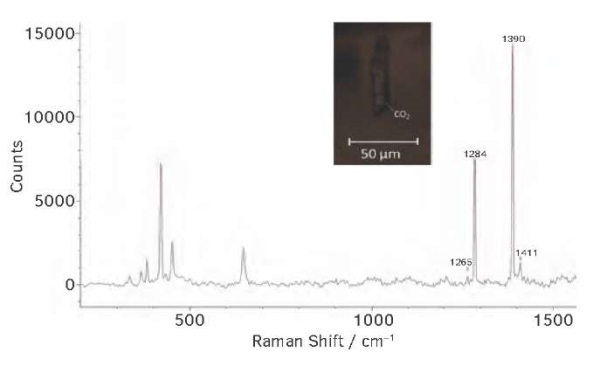

Двухфазные газово-жидкие включения занимают призматические полости со скошенными краями, которые можно рассматривать как отрицательные кристаллы до 50 мкм длиной, заполненные жидкостью и газовым пузырьком CO2 (рис. 12). Помимо КР-пиков 1265, 1284, 1390, 1411 см-1, соответствующих углекислому газу, присутствуют спектральные значения матрицы корунда.

Рис. 12. КР-спектр газовой фазы CO2 в отрицательном кристалле

Fig. 12. Raman spectrum of gas phase CO2 in the negative crystal

Некоторые особенности химического состава корунда

В составе синего корунда обнаружены незначительные содержания химических элементов Fe, Ti, V и Ga, из которых Fe и Ti являются хромофорами, V и Ga — важными геохимическими реперами. Исследование химического состава пластин и вставок корунда по разным зонам и профилям показало незначительные его изменения. Наиболее значимы содержания Ti — до 0,14, Fe — до 0,05, Ga — до 0,02 и V — до 0,002 мас.% (табл. 1).

Таблица 1. Химический состав синего корунда по пяти образцам, в мас.%

Table 1. Chemical composition of blue corundum from five samples, in wt.%

№ образца | Ti | V | Fe | Ga |

1 | 0,10 | 0,002 | 0,05 | 0,01 |

3 | 0,14 | 0,002 | 0,05 | 0,01 |

4 | 0,09 | 0,002 | 0,05 | 0,01 |

5 | 0,11 | 0,001 | 0,04 | 0,01 |

6 | 0,08 | 0,001 | 0,04 | 0,02 |

Среднее значение | 0,10 | 0,002 | 0,05 | 0,01 |

Примечание: приведены средние значения по 8 определениям.

Анализ содержаний рассматриваемых элементов демонстрирует существенное преобладание титана над железом. Отношение Ti/Fe составляет от 2 до 3. Это отношение для других месторождений мира характеризуется обратной зависимостью, с существенным преобладанием железа [8]. Возможно, отмеченная особенность является отличительным признаком синих корундов месторождения Стаж-2.

Также нами наблюдались необычные флуктуации содержаний рассматриваемых элементов от бесцветных к синим зонам (табл. 2). Было установлено, что бесцветные зоны корунда также содержат элементы-хромофоры титан и железо, как и окрашенные, но титана в бесцветных зонах несколько меньше (табл. 2). Содержание ванадия оказалось выше в бесцветных зонах, нежели в синих, что может свидетельствовать, что он не участвует в окраске синих корундов. Галлий равномерно распределен по всем зонам исследуемых пластин, а иногда отсутствует.

Таблица 2. Химический состав бесцветных и синих зон корунда в пластине № 1, в мас.%

Table 2. Chemical composition of colourless and blue corundum zones in plate No.1, in wt.%

№ зоны | Ti | V | Fe | Ga |

1 — б/ц | 0,09 | 0,002 | 0,04 | 0,01 |

2 — б/ц | 0,03 | 0,005 | 0,06 | – |

3 — б/ц | 0,07 | 0,004 | 0,04 | 0,01 |

4 — б/ц | 0,08 | 0,002 | 0,10 | 0,01 |

Среднее | 0,07 | 0,003 | 0,06 | 0,01 |

5 — синяя | 0,13 | 0,001 | 0,05 | 0,01 |

6 — синяя | 0,13 | 0,001 | 0,05 | 0,01 |

7 — синяя | 0,09 | 0,003 | 0,05 | – |

8 — синяя | 0,13 | 0,001 | 0,05 | 0,01 |

9 — синяя | 0,12 | 0,001 | 0,12 | – |

Среднее | 0,12 | 0,001 | 0,06 | 0,01 |

Примечание: б/ц — бесцветная; «–» — ниже предела определения.

В каждой зоне было произведено 5 измерений.

Химические анализы выполнены главным экспертом лаборатории

исследования драгоценных камней Гохрана России И.В. Бузиным.

Обсуждение

Прозрачные, хорошо развитые призматические кристаллы циркона (рис. 7) мы рассматриваем как протогенетические. Они образовались еще в магматическую стадию в гранитах. При их десиликации и кристаллизации корунда цирконы были «захвачены» им.

Многочисленные цепочки бесцветных кристаллических включений короткостолбчатой и ромбической форм идентифицированы как диаспор AlO(OH). Мы считаем, что зерна диаспора и мельчайшие частицы бемита возникли в корунде по трещинам на регрессивной стадии последнего кайнозойского цикла регионального метаморфизма благодаря реакции гидратации.

В вакуолях, в форме отрицательных кристаллов, установлена углекислота и, вероятно, вода.

Кальцит и мусковит являются включениями, расположенными на стенках трещин, которые, мы считаем, являются более поздними, чем корунд. Кальцит мог образоваться за счет кальция, возникшего при альбитизации анортита. При этом освободившийся оксид кальция мог вступать в реакцию с углекислотой, реликты которой мы наблюдаем в газово-жидких включениях корунда по реакции: СаО + СО2 = СаСО3 (кальцит). Мусковит также возник при замещении плагиоклазов и корундов щелочными растворами, содержащими калий.

Общеизвестно, что синяя окраска корунда обусловлена ионами железа и титана. В исследуемых образцах их среднее содержание составляет, соответственно, 0,05% и 0,10 мас.% (табл. 1). Содержание этих элементов в корунде значительно ниже кларковых: железа в 77 раз, титана — почти в 2 раза. Дополнительно к этим изоморфным элементам в корунде установлены галлий и ванадий, соответственно, 0,01% и 0,002 мас.%. Содержание галлия в 10 раз выше кларкового, а ванадия — наоборот, в три раза ниже. Для изверженных пород характерен V3+, который может изоморфно замещать Fe и Ti в их минералах [5]. В нашем случае мы наблюдаем сильно рассеянный элемент ванадий.

Красная КВ-люминесценция связана с хромом, фиксируемым в УФ-Вид-БлИК-спектре. Это подтверждается данными рентгеноспектрального локального микроанализа [4], в котором были установлены колебания Cr2O3 в синем корунде от 0 до 0,18 мас.%. Появление хрома в апогранитных синих корундах является неожиданным фактом.

В существующей классификации месторождений сапфиров [8][9] наш объект исследования не находит места. Поэтому наряду с выделенными метаморфическим и магматическим генетическими типами мы предлагаем дополнить классификацию контактово-реакционным (биметасоматическим), к которому мы также относим кашмирские сапфиры.

Заключение

- Были получены первые спектрометрические данные синих корундов с месторождения Стаж-2 методами ИК-, КР- и УФ-Вид-БлИК-спектроскопии, а также микро-РФА.

- В синем корунде было установлено локальное (очаговое) содержание хрома — элемента чужеродного для гранитов, по которым образовались исследуемые метасоматиты с корундом. Участки с хромом имеют резкие прямолинейные границы.

- В составе синего корунда были определены циркон, диаспор, бемит, мусковит, кальцит и газово-жидкие включения с CO2.

- Неравномерность окраски корунда от темно-синей до бесцветной обусловлена бедностью минералообразующих растворов этими элементами. Выявленные нами две генерации окрасок корунда обусловлены энергией, вызванной возникновением трещин и реакциями образования новых, низкотемпературных минералов (диаспора и бемита).

- Установленные в составе корунда включения диаспора, бемита, мусковита и кальцита являются результатом реакции гидратации и карбонатизации между корундом и анортитом с привносом калия и натрия на позднем этапе развития минеральных ассоциаций.

- В химическом составе исследуемых кристаллов синего корунда было установлено преобладание титана над железом в 2—3 раза, что является отличительной особенностью месторождения Стаж-2 от многих других месторождений синих корундов и сапфиров.

- Предложено расширить классификацию месторождений сапфиров [8][9] контактово-реакционным (биметасоматическим) типом.

- Полученные материалы могут быть использованы: 1 — Гохраном России для идентификации сапфиров контактово-реакционного генезиса, с которым связано образование самых высококачественных кашмирских сапфиров; 2 — в учебном процессе кафедры минералогии и геммологии.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Литвиненко А.К. — разработал концепцию и подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Ванданова Д.Б. — получила и проанализировала данные КР-спектроскопии, исследовала и описала минеральные включения, подготовила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Шилова О.А. — получила и проанализировала данные ИК-спектроскопии, исследовала образцы под стереомикроскопом, составила геммологическое описание, подготовила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Пахомова С.Б. — получила и проанализировала данные УФ-Вид-БлИК-спектроскопии, ИК-спектроскопии, проанализировала данные микроРФА, подготовила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Andrei K. Litvinenko — developed the concept and prepared the text of the article, finally approved the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Darima B. Vandanova — obtained and analysed the Raman spectroscopy data, investigated and described the mineral inclusions, prepared the published version of the paper and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Oksana A. Shilova — received and analysed the IR spectroscopy data, examined the samples under stereomicroscope, prepared the gemological description, prepared the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Svetlana B. Pakhomova — received and analysed UV-Vis-NiR spectroscopy, IR spectroscopy data, analysed microXRF data, prepared the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Киселёв В.И., Буданов В.И. Месторождения докембрийской магнезиально-скарновой формации Юго-Западного Памира. Душанбе: Дониш, 1986. 223 с.

2. Литвиненко А.К. Минерагения сапфиро- и рубиноносных метасоматитов Юго-Западного Памира. Липецк: ЛГПУ, 2006. 128 с.

3. Литвиненко Д.А., Литвиненко А.К. О биметасоматическом сапфире с месторождения Стаж-2, Юго-Западный Памир // Минерально-сырьевая база алмазов, благородных и цветных металлов — от прогноза к добыче. М.: ЦНИГРИ, 2021. С. 88—91.

4. Литвиненко Д.А., Литвиненко А.К. Особенности химического состава сапфира с месторождения Стаж 2, Юго-Западный Памир // Х Международная конференция молодых ученых «Молодые — Наукам о Земле»: тезисы докладов. 2022. Т. II. С. 157—161.

5. Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая школа, 1989. 528 с.

6. Плюснина И.И. Инфракрасные спектры минералов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. 175 с. 7. Atkinson D., Kotthavala R.Z. Kashmir sapphire // Gem & Gemmology (summer). 1983. V. 19. No. 2. P.64—76.

7. Hughes R.W., Manorotkul W., Huges E.B. Ruby and Sapphire: A Gemologist’s Guide. LOTUS new direction in Gemology. Bangkok, Thailand, 2017. 816 p.

8. Palke A.C., Saeseaw S. Renfro N.D., Sun Z., McClure F. Geographic Origin Determination of Blue Sapphire // Gem & Gemology, Winter 2019, Vol. 55, no. 4. P. 536—579.

9. Database of Raman spectroscopy [Electronic resource]. URL: https://rruff.info/ (дата обращения: 29.06.2023).

Об авторах

А. К. ЛитвиненкоРоссия

Литвиненко Андрей Кимович — доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры минералогии и геммологии

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (916) 655-08-08

Д. Б. Ванданова

Россия

Ванданова Дарима Баировна — ведущий эксперт

лаборатории исследования драгоценных камней

научно-исследовательского отдела Научно-технического управления

14, 1812 года ул., г. Москва 121170

+7 (999) 679-62-34

О. А. Шилова

Россия

Шилова Оксана Андреевна — главный эксперт

лаборатории исследования драгоценных камней

научно-исследовательского отдела

14, 1812 года ул., г. Москва 121170

+7 (903) 233-00-50

С. Б. Пахомова

Россия

Пахомова Светлана Борисовна* — главный эксперт лаборатории исследования драгоценных камней научно-исследовательского отдела Научно-технического управления

14, 1812 года ул., г. Москва 121170

+7 (910) 407-65-97

Рецензия

Для цитирования:

Литвиненко А.К., Ванданова Д.Б., Шилова О.А., Пахомова С.Б. Особенности оптических свойств, включений и химического состава синих корундов из месторождения Стаж-2, Юго-Западный Памир. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(2):112-123. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-112-123

For citation:

Litvinenko A.K., Vandanova D.B., Shilova O.A., Pakhomova S.B. Optical properties, inclusions, and chemical composition of blue corundum from the Stazh-2 deposit, South-Western Pamir. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(2):112-123. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-112-123

JATS XML