Перейти к:

Оптимальный комплекс и направления дальнейших ГРР в акватории Охотского моря

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-52-58

Аннотация

Введение. Рассматривается оптимальный комплекс и направления дальнейших геолого-разведочных работ в акватории Охотского моря. Все рекомендованные для лицензирования перспективные площади занимают значительные территории и требуют поэтапного доизучения, в том числе на региональном и зональном уровнях.

Цель. Получение новой полноценной информации путем региональных геофизических исследований с целью оценки новых перспективных участков Охотского моря.

Материалы и методы. Систематизация данных и статистическое обобщение, частичное заимствование материалов из промысловых данных, справочной литературы и опубликованных материалов.

Результаты. В результате исследований даются рекомендации для снижения геологических рисков, оценка перспективных участков, сравнительная характеристика ресурсных оценок района исследований. Значительный потенциал акватории Охотского моря может быть связан с нижним (эоценовым) структурным этажом. Однако эти оценки опираются на обнадеживающую, но далеко не полную геохимическую информацию о потенциале нефтегазоматеринской толщи (НГМТ).

Заключение. Необходимо провести ревизию существующих сейсморазведочных данных с точки зрения вертикальной разрешенности и установить актуальную сейсмическую изученность. С учетом этой информации спроектировать и выполнить дополнительные объемы 2D-сейсморазведки, достаточные для решения поставленных геологических задач, основной из которых является построение детального структурного каркаса осадочного чехла. Второй по значимости геологической задачей является масштабное изучение геохимических свойств органического вещества пород эоценовой части разреза (в обнажениях, скважинах), установление изменения этих свойств в зависимости от палеогеографической обстановки для более корректной их экстраполяции в акваториальную область.

Для цитирования:

Шатыров А.К. Оптимальный комплекс и направления дальнейших ГРР в акватории Охотского моря. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(5):52-58. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-52-58

For citation:

Shatyrov A.K. Optimal set of geological exploration works and development directions in the Sea of Okhotsk. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(5):52-58. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-52-58

Для снижения геологических рисков рекомендуется:

- выполнение региональных геофизических исследований в центральной части Охотского моря с целью получения новой, более полноценной информации о геологическом строении области Центрально-Охотских поднятий и прогибов и оценки их перспектив на поиски углеводородов (УВ);

- изучение и поиски ловушек трещинного типа и их емкостных свойств. Для этого необходима разработка методики их поиска и прогноза их фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) на основе современных методов математического анализа волновых полей, использования материалов детального изучения потенциальных полей;

- изучение на основе седиментационного, сейсмофациального моделирования и прогноза, и прочих методик, поровых коллекторов в синклинальных и бортовых зонах нефтегазоносных осадочных бассейнов возможных типов ловушек;

- изучение процессов литификации / вторичных преобразований силицитовых толщ, широко представленных во всех бассейнах Охотского моря (только в Северо-Сахалинском нефтегазоносном районе (НГР) они разбавлены терригенными отложениями палеодолины реки Амур) с целью определения их роли в формировании ловушек трещинного типа в зонах перехода опал СТ-Q (кварц) [6].

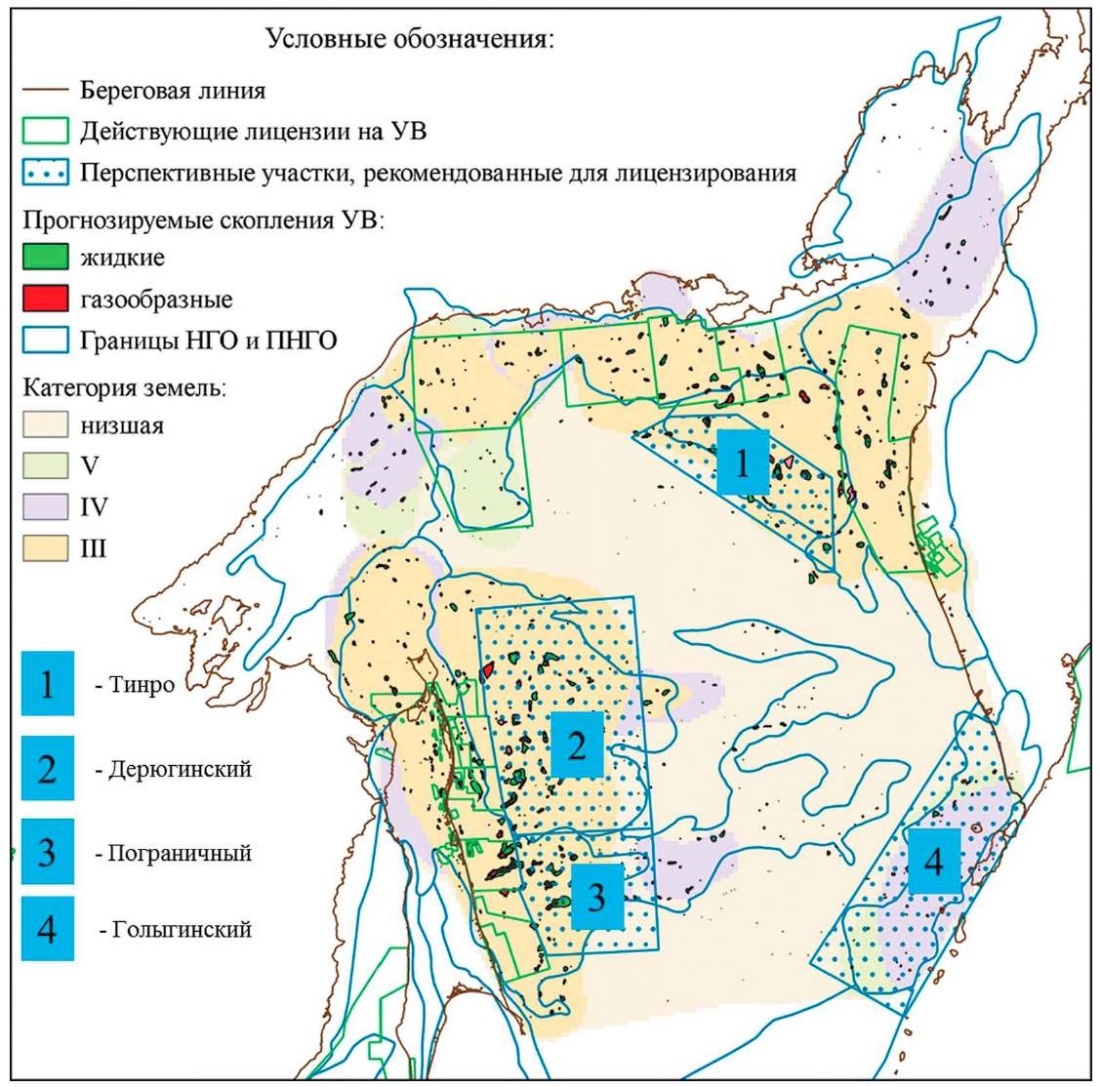

Перспективный участок «Тинро» площадью около 40 тыс. кв. км расположен на юго-западном борту одноименного прогиба в пределах областей аккумуляции изученных генерационно-аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС) и принадлежит Тинровской промышленной нефтегазовой области (ПНГО) (рис. 1). В осадочном чехле прогнозируются четыре перспективных комплекса: эоценовый, олигоцен-нижнемиоценовый, нижне-среднемиоценовый и средне-верхнемиоценовый. Наиболее перспективными являются эоценовые и средне-верхнемиоценовые отложения. Общие начальные прогнозные ресурсы площади могут составить около 4,5 млрд т условного топлива (УТ). В фазовом составе прогнозируемых скоплений преобладают жидкие углеводороды. Залежи прогнозируются на глубинах от 1500 до 3500 км [2].

Рис. 1. Схема расположения перспективных участков Охотского моря

Fig. 1. Layout of promising areas of the Sea of Okhotsk

Перспективный участок «Дерюгинский» площадью около 96 тыс. кв. км охватывает практически весь Дерюгинский прогиб, формирующий Дерюгинсккую ПНГО (см. рисунок 1). Осадочный чехол в пределах участка может содержать значительный ресурсный потенциал — почти 8.5 млрд т УТ. Половина этого объема, как показывают проведенные исследования, сосредоточена в эоценовых отложениях на значительных глубинах: от 3 до 4 км. Хорошие перспективы ожидаются также в двух верхних структурных этажах: нижне-среднемиоценовом и средне-верхнемиоценовом (табл. 1). В средне-верхнемиоценовых отложениях залежи углеводородов прогнозируются на более привлекательных глубинах: от 3 до 2 км. В составе прогнозируемых скоплений УВ, как ожидается, будет преобладать жидкая фаза [7].

Таблица 1. Характеристика перспективных участков Охотского моря

Table 1. Characteristics of promising areas of the Sea of Okhotsk

Перспективный участок | Площадь, кв. км | Начальные геологические ресурсы, млн т УТ | ||||

Эоценовый | Олигоцен-нижнемиоценовый | Нижне-среднемиоценовый | Средне-верхнемиоценовый | Итого | ||

Тинро | 39 367 | 2135 | 876 | 610 | 981 | 4601 |

Дерюгинский | 96 385 | 4368 | 903 | 1424 | 1728 | 8424 |

Пограничный | 43 202 | 3279 | 264 | 367 | 0 | 3909 |

Голыгинский | 77 896 | 1063 | 196 | 0 | 0 | 1259 |

«Пограничный» участок площадью около 43 тыс. кв. км расположен в восточной бортовой части Пограничного прогиба и принадлежит Северо-Сахалинской НГО. В пределах участка, в отличие от описанных, прогнозируется три перспективных комплекса: эоценовый, олигоцен-нижнемиоценовый и средне-верхнемиоценовый. Основной ресурсный потенциал, около 3 млрд т УТ, сосредоточен в эоценовой части разреза (табл. 1), где скопления преимущественно жидких УВ ожидаются на глубинах 2—3 км [1].

«Голыгинский» перспективный участок занимает площадь почти 78 тыс. кв. км, расположен в пределах одноименных прогиба и ПНГО. По степени перспективности земель участок уступает остальным, рекомендованным для лицензирования. Однако эта область акватории наименее изучена, и, возможно, после доизучения его перспективы будут выше. В соответствии с текущей оценкой в пределах площади прогнозируется 1,2 млрд т УТ, которые могут быть сосредоточены в нижнем (эоценовом) перспективном комплексе на глубинах 2—3 км. В составе скоплений преобладают жидкие УВ [5].

Все рекомендованные для лицензирования перспективные площади занимают значительные территории и требуют поэтапного доизучения, в том числе на региональном и зональном уровнях [8].

На первом этапе необходимо провести ревизию существующих сейсморазведочных данных с точки зрения вертикальной разрешенности и установить, таким образом, актуальную сейсмическую изученность. С учетом этой информации спроектировать и выполнить дополнительные объемы 2D-сейсморазведки, достаточные для решения поставленных геологических задач, основной из которых является построение детального структурного каркаса осадочного чехла. Детальная структурная модель необходима для тщательной реконструкции эволюции осадочного бассейна, выявления и учета всех поверхностей несогласия и тектонических событий, влияющих на образование и переформирование залежей. На основе детальной модели необходимо выполнить сиквенс-стратиграфический анализ, палеогеографические реконструкции с целью более обоснованного прогноза вещественного состава отложений [3].

Результаты выполненного нефтегазогеологического исследования показали, что значительный потенциал акватории может быть связан с нижним (эоценовым) структурным этажом. Однако эти оценки опираются на обнадеживающую, но далеко не полную геохимическую информацию о потенциале нефтегазоматеринской толщи (НГМТ). Поэтому второй по значимости геологической задачей, которую необходимо решить, является масштабное изучение геохимических свойств органического вещества пород эоценовой части разреза (в обнажениях, скважинах), установление изменения этих свойств в зависимости от палеогеографической обстановки для более корректной их экстраполяции в акваториальную область [9].

С учетом полученной информации необходима актуализация бассейновой модели и моделей углеводородных систем с детализацией в пределах перспективных участков, переоценка геологических рисков и выделение площадей для выполнения 3D-сейсморазведки [11].

Последняя оценка углеводородного потенциала выполнена авторами текущего проекта в рамках Государственного контракта в 2014 г. Сравнительная характеристика наиболее современных ресурсных оценок приведена в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная характеристика ресурсных оценок

шельфов Охотского моря

Table 2. Comparative characteristics of resource estimates

of the shelves of the Sea of Okhotsk

Район Охотского моря | Шельфы | Вся акватория | |||||

Оценка 1993 года, млрд т н.э. | Оценка 2003 года, млрд т н.э. | Оценка на 01.01.2008 года, млрд т н.э. | Оценка на 01.01.2010 года, млрд т н.э. | Оценка 2014 г. шельфы млрд т н.э. | Оценка на 01.01.2009 года, млрд т н.э. | Оценка 2014 г, акватория, млрд т н.э. | |

Северный и Камчатский шельфы | 2,11÷3,45 | 1,97÷3,56 | 1,7 | - | 1,14÷2,07 2,18 | - | - |

Сахалинский шельф | н.д. | 0,74÷1,90 | 3,6 | - | 0,44÷0,79 1,78 | - | - |

Всего | н.д. | 2,71÷5,46 | 5,3 | 6,6 | 1,58÷2,86 3,96 | 14,1 | 5,7 |

Оценки сильно отличаются у разных авторов. Например, по данным Союзморгео (Сенин. 2010 ф.) на 01.01.2010 оценка составляет 6,6 млрд т н.э., а оценка ВНИГНИ (Лождевская 2012 ф.) на 01.01.2009 составляет 14,1 млрд т н.э. [12].

В числителе — минимальные и максимальные значения локализованных ресурсов с учетом моделирования, в знаменателе — результаты бассейнового моделирования (объемно-генетический метод).

Следует учитывать, что ранее выполнялись оценки локализированных ресурсов с применением метода аналогий. Антиклинальные объекты, участвующие в оценке, как правило, одни и те же — состоящие на учете ВНИГНИ. Они, в подавляющем большинстве, сосредоточены в пределах шельфов (Сахалинсского, Камчатского, Магаданского...), т.е. в наиболее изученных областях акватории. Различия обусловлены различными подсчетными параметрами, принятыми авторами оценок [10].

Оценка, выполненная в 2014 г., отличается от предыдущих, т.к. локализованные ресурсы и подсчетные параметры оценивались с учетом результатов моделирования. При выполнении локализованной оценки учитывался возраст ловушки (принадлежность структурному этажу), принадлежность к очагу генерации, а также прогноз заполнения перспективного объекта по результатам моделирования. Также были рассмотрены несколько сценариев. Расчеты были сделаны отдельно для шельфов и для всей акватории в целом. Параллельно была выполнена оценка объемно-генетическим методом для двух структурных этажей. Из таблицы видно, что объемно-генетический метод дает более высокие значения по сравнению с локализованной оценкой. Разница в значениях показывает, какой дополнительный потенциал можно ожидать в регионе за счет поиска дополнительных объектов, например в ловушках неантиклинального типа [4].

На региональной стадии моделирования применение объемно-генетического метода является более корректным, т.к. позволяет оценивать территории в условиях слабой и/или различной сейсмической изученности, когда выявлены далеко не все перспективные объекты [14].

В рамках настоящего проекта структурный каркас был детализирован. Выполнены уточняющие палеогеографические реконструкции. Это позволило спрогнозировать потенциальные НГМТ не на 2, как ранее, а на 4 стратиграфических уровнях. Соответственно, были выделены и оценены дополнительные очаги генерации УВ. Это привело к увеличению потенциала в целом и позволило более качественно сравнивать отдельные области Охотского моря между собой, выявить наиболее перспективные из них, требующие дальнейшего дополнительного изучения, в том числе локализации перспективных объектов. Дополнительные геохимические исследования нацелены на уточнение генерационных свойств потенциальных НГМТ, которые определяют начальный углеводородный потенциал очагов ГАУС [13].

Список литературы

1. Бондарев А.В., Керимов В.Ю., Сизиков Е.А., Синявская О.С. Условия формирования ловушек нефти и газа в палеоген-неогеновом комплексе Присахалинского шельфа // Нефть, газ и бизнес. 2016. № 2. С. 50—54.

2. Керимов В.Ю., Бондарев А.В., Сизиков Е.А. и др. Условия формирования и эволюция углеводородных систем на Присахалинском шельфе Охотского моря // Нефтяное хозяйство. 2015. № 8. С. 22—27.

3. Керимов В.Ю., Кислер Д.А., Шатыров А.К., Идия-8. туллина Э.З. Палеотектонические и палеогеографические критерии прогнозирования скоплений углеводородов в акватории Присахалинского шельфа. Известия высших учебных заведений. Геология 9. и разведка. 2022. №6. С. 8—21.

4. Керимов В.Ю., Лавренова Е.А., Синявская О.С., Сизиков Е.А. Оценка углеводородного потенциала генерационно-аккумуляционных углеводородных 10. систем Охотского моря // Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. 2015. № 3(280). С. 18—30.

5. Керимов В.Ю., Сизиков Е.А., Синявская О.С., Мака-11. рова А.Ю. Условия формирования и поиски залежей УВ в турбидитовых коллекторах Охотского моря // Нефть, газ и бизнес. 2015. № 2. С. 32—37.

6. Сизиков Е.А. Основные этапы геодинамической 12. эволюции кайнозойского осадочного чехла северовосточной части присахалинского шельфа // Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. 2016. № 3(284). С. 83—93.

7. Суслов А.А., Серов С.Г. Изучение генерационно-аккумуляционных углеводородных систем Южно-Татарского прогиба // Новые идеи в науках о Земле: Мат-лы XIV Междунар. науч.-практ. конф.: в 7 т., Москва, 2—5 апреля 2019 года. Т. 5. М.: Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (филиал), 2019. С. 268—271.

8. Шатыров А.К. Особенности распределения аномальных пластовых давлений в акватории Присахалинского шельфа. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2022. №5. С. 41—53.

9. Guliyev S., Mustaev R.N., Kerimov V.Yu., Yudin M.N. Degassing of the Earth: Scale and implications // GEOLOGY OF MINERAL DEPOSITS. St. Petersburg: Mining Journal, 2018. P. 38—42.

10. Kerimov V.Yu., Bondareva A.V., Mustaev R.N. Estimation of geological risks in searching and exploration of hydrocarbon deposits // Moscow: Neftyanoe Khozyaystvo — Oil Industry, 2017. P. 36—41.

11. Kerimov V.Yu., Mustaev R.N., Osipov A.V. Peculiarities of Hydrocarbon Generation at Great Depths in the Crust. Report Earth Sciences. 2018. No. 483(1). P. 1413—1417.

12. Kerimov V.Yu., Osipov A.V., Mustaev R.N., Monakova A.S. Modeling of petroleum systems in regions with complex geological structure. 16th Science and Applied Research Conference on Oil and Gas Geological Exploration and Development, GEOMODEL-2014, 2014. P. 201.

13. Kerimov V.Yu., Rachinsky M.Z. Geofluid dynamic concept of hydrocarbon accumulation in natural reservoirs // Report Earth Sciences. 2016. No. 471(1). P. 1123—1125.

14. Lapidus A.L., Kerimov V.Yu., Mustaev R.N., Salikhova I.M., Zhagfarov F.G. Natural Bitumens: Physicochemical Properties and Production Technologies // Solid Fuel Chemistry. 2019. No. 52(6). P. 344—355.

Об авторе

А. К. ШатыровРоссия

Шатыров Анар Камандарович — инженер лаборатории «Моделирование углеводородных систем»

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

+7 (926) 142-77-63

Рецензия

Для цитирования:

Шатыров А.К. Оптимальный комплекс и направления дальнейших ГРР в акватории Охотского моря. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(5):52-58. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-52-58

For citation:

Shatyrov A.K. Optimal set of geological exploration works and development directions in the Sea of Okhotsk. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(5):52-58. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-52-58