Перейти к:

Нефтегазоматеринские толщи триасовых отложений Восточного Предкавказья

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-1-55-66

Аннотация

Введение. Триасовые отложения Восточного Предкавказья относятся к верхней части переходного комплекса, который является перспективным для поисков углеводородов. Наличие многочисленных месторождений, а также непромышленных притоков в скважинах указывает на существование генерационно-аккумуляционных систем в этой части разреза. Однако вопросы, связанные с источниками углеводородов триасовых месторождений, до сих пор остаются неразрешенными.

Цель. Выделить и изучить вероятные нефтегазоматеринские породы триасовых отложений Восточного Предкавказья, оценить вклад каждой из них в формирование углеводородного потенциала верхней части переходного комплекса.

Материалы и методы. Основу фактического материала для представленного исследования составили опубликованные и фондовые геолого-геофизические и геохимические данные, характеризующие изучаемую часть разреза. Собранные материалы анализировались в рамках проведенного бассейнового анализа. Для выделения и изучения способности вероятных НГМТ к насыщению выполнены палеогеографические реконструкции и численное моделирование.

Результаты. Изучены условия формирования нижнеи средне-верхнетриасовых отложений Восточного Предкавказья и сопредельной акватории Каспия. На основании результатов выполненного бассейнового анализа построены карты распространения вероятных НГМТ в нефтекумской, култайско-демьяновской и кизлярской свитах и оценена их способность к насыщению углеводородами нижнеи среднетриасовых резервуаров.

Заключение. На основании результатов численного моделирования выделены очаги генерации углеводородов в отложениях нефтекумской и демьяновской свит нижнего триаса, которые насыщают углеводородами карбонаты нефтекумской свиты, и терригенные отложения кизлярской свиты среднего триаса, которая насыщает углеводородами отложения среднего и верхнего триаса. Таким образом, в триасовых отложениях Восточного Предкавказья на двух стратиграфических уровнях выделены самостоятельные генерационно-аккумуляционные углеводородные системы, разделенные флюидоупором в подошве анизийского яруса среднего триаса.

Для цитирования:

Волкова П.А., Лавренова Е.А., Левицкая М.С., Суюнбаев Т.Н. Нефтегазоматеринские толщи триасовых отложений Восточного Предкавказья. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(1):55-66. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-1-55-66

For citation:

Volkova P.A., Lavrenova E.A., Levitskaya M.S., Suyunbayev T.N. Triassic source rocks of the Eastern Ciscaucasia. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(1):55-66. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-1-55-66

Триасовые отложения Восточного Предкавказья включают самостоятельную генерационно-аккумуляционную углеводородную систему (ГАУС). Это утверждение, поддерживаемое многими исследователями, основано на изучении свойств и состава нефтей многопластовых месторождений. Результаты хроматографического анализа, проведенного В.А. Чахмахчевым и С.В. Атанасян [12], показали четкую дифференциацию нефтей меловых, юрских и триасовых отложений по всем генетическим показателям. Последующие исследования Скрипнюк и Серова [8][9] согласуются с этими результатами. При этом, несмотря на длительную историю изучения нефтегазоматеринских свойств, вопрос источника углеводородов триасовых резервуаров до сих пор не решен. Информация о геохимических характеристиках пород, опубликованная в различных источниках, содержит неполные, как следствие — плохо сопоставимые между собой, а зачастую и противоречивые данные. Их критический анализ затруднен, т.к. исходный фактический материал (результаты аналитических исследований) авторами не приводится.

Низкая информативность выполненных геохимических исследований обусловлена, в том числе, применением устаревших или не подходящих, с учетом специфики изучаемых пород, методов анализа. В частности, умозаключения большинства исследователей в основном базируются на результатах химико-битуминологического анализа, возможности которого в части характеристики НГМТ ограничены, а также на результатах анализа Rock Eval, применение которого для термически высоко зрелых триасовых отложений с невысоким содержанием органического углерода фактически лишено смысла. Биомаркерные исследования флюидов и органического вещества триасовой части разреза для установления генетических связей между ними не проводились. В результате выводы о наличии НГМТ в триасовых отложениях носят расплывчатый характер. Например, Скрипнюк выделяет в разрезе мезозойских отложений «нижнюю НГМТ», подразумевая под этим стратиграфический диапазон нижнего и среднего триаса. Серов в своей диссертации приводит геохимические характеристики для пермотриасовой части разреза. Попытки выявить латеральные закономерности и охарактеризовать НГМТ в таком широком стратиграфическом диапазоне малоэффективны, учитывая существенную площадную литолого-фациальную изменчивость пород и частую смену условий осадконакопления в период с конца пермской (куманское время) до начала юрской эпох [2][11].

Целью настоящего исследования является изучение вероятных НГМТ триасовой части разреза с позиций концепции ГАУС. Для этого были проанализированы доступные результаты геохимических исследований органического вещества и флюидов, особенности латерального и вертикального УВ насыщения, а также литолого-фациальные условия формирования триасовых отложений. Одной из основных задач являлась максимально возможная дифференциация этой информации для получения характеристик каждой из свит.

Характеристика объекта исследования

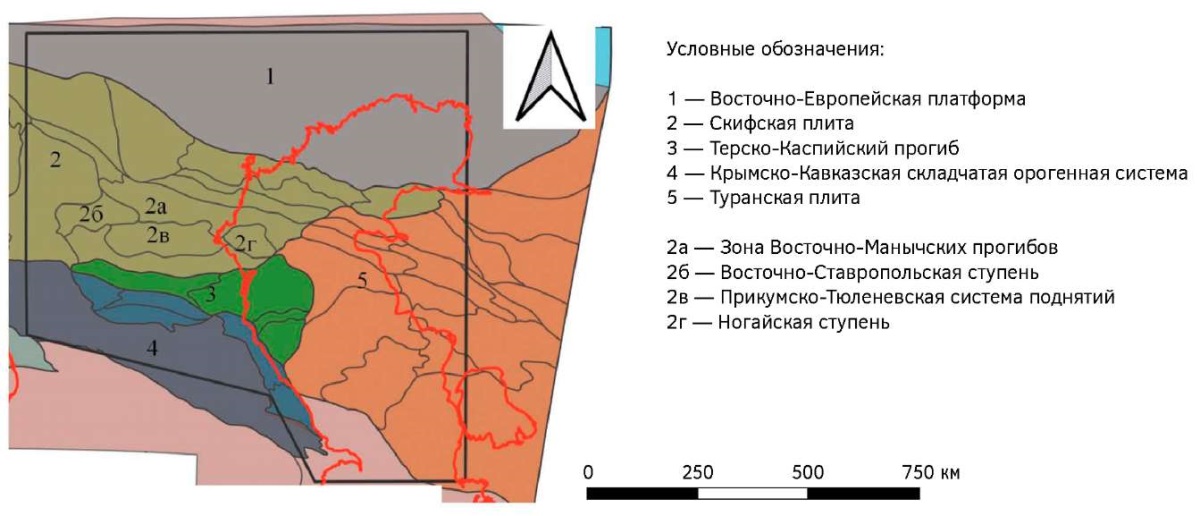

В тектоническом отношении область исследования включает южную часть Восточно-Европейской платформы, восточную часть Скифской и западную — Туранской плиты, Терско-Каспийский прогиб и восточную часть Крымско-Кавказской орогенно-складчатой зоны (рис. 1). Все выявленные к настоящему времени месторождения в триасовой части разреза компактно сгруппированы в пределах зоны Манычских прогибов, Восточно-Ставропольской впадины, Прикумско-Тюленевской зоны поднятий и Ногайской ступени.

Рис. 1. Тектоническое строение Восточного Предкавказья

Fig. 1. Tectonic settings of the studied area

Большую часть исследуемой территории занимают молодые Скифская и Туранская платформы, характеризующиеся двухчленным строением Их геологический разрез включает отложения плитного чехла, представленного отложениями от верхнего мезозоя до квартера, и переходного комплекса, сложенного породами верхнего палеозоя — нижнего-среднего мезозоя (рис. 2).

Рис. 2. Сечение трехмерной модели области исследования, отражающее строение переходного комплекса и плитного чехла Восточного Предкавказья

Fig. 2. 3D model section of the studied area, reflecting the structure of the transitional complex and sediment cover of the Eastern Ciscaucasia

Осадочный чехол в пределах Восточного Предкавказья включает терригенно-осадочные средне-верхнемезозойские (юрские и меловые) и кайнозойские отложения. Он подстилается образованиями переходного комплекса, верхняя часть которого сложена триасовыми породами. В литологическом отношении это, как правило, сильно уплотненные терригенно-карбонатные нормально-морские шельфовые образования различного состава. Нефтекумская свита нижнего триаса представлена преимущественно карбонатами рифовыми и водорослевыми известняками, а также пелитоморфными известняками и доломитами. Вышележащие отложения култайской и демьяновской свиты нижнего триаса, а также отложения среднего триаса сложены карбонатно-терригенным материалом. Ногайская свита верхнего триаса представлена в основном терригенно-вулканогенными образованиями.

Материалы и методы

Основу настоящей работы составили опубликованные и фондовые материалы: результаты геохимических исследований [3][8][9][11][13], литофациальные и палеогеографические карты [1][4], сведения о вещественном составе пород и нефтегазоносности [2][5][7][9][11][13]. Собранные из разных источников данные были оцифрованы, приведены к единым форматам, а затем использованы при проведении бассейнового анализа, по результатам которого сформирована непротиворечивая модель строения и развития триасовых отложений Восточного Предкавказья. Для последующего численного моделирования она была дополнена структурным каркасом вышезалегающего плитного чехла из региональной модели Черноморско-Кавказского региона [6][10].

Результаты

Выполненный анализ признаков нефтегазоносности переходного комплекса показал, что основной резервуарной толщей, формирующей ресурсный потенциал Восточного Предкавказья, является нефтекумская свита нижнего триаса, сложенная карбонатными породами (рис. 3а).

Второй по значимости резервуарной толщей являются отложения анизийского яруса среднего триаса, которые продуктивны на многих месторождениях, включая Кулинское, Майли-Харанское, Сайгачное, Солончаковое и др. (рис. 3б). Коллекторы среднетриасовых залежей представлены терригенные породами. Единственная залежь в верхнем триасе установлена на Совхозном месторождении в карбонатных отложениях (рис. 4).

Рис. 3. Признаки нефтегазоносности в отложениях: а — нижнего триаса; б — среднего-верхнего триаса

Fig. 3. Triassic oil and gas manifestations: a — Lower Triassic; b — Middle-Upper Triassic

Рис. 4. Распределение углеводородов различного типа в интервале триасовых образований Восточного Предкавказья. Цифрами обозначены площади разведочного бурения и месторождения: 1 — Церкетинская площадь, 2 — Колодезная площадь, 3 — Поварковское, 4 — Пушкарское, 5 — Байджановское, 6 — Величаевско-Колодезное, 7 — Восточно-Безводненское, 8 — Восточно-Сухокумское, 9 — Восточно-Юбилейное, 10 — Восход, 11 — Граничное (Дагестан), 12 — Зимне-Ставкинско-Правобережное, 13 — Казбековское, 14 — Каневско-Лебяжье, 15 — Кочетовское, 16 — Кулинское, 17 — Кумухское, 18 — Майли-Харанское, 19 — Надеждинское, 20 — Наказухское, 21 — Озерное, 22 — Октябрьское, 23 — Путиловское, 24 — Равнинное, 25 — Раздольное, 26 — Расшеватское, 27 — Рифовое, 28 — Рифовое Восточное, 29 — Русский Хутор (поле Русский Хутор Сев.), 30 — Сайгачное, 31 — Северо-Юбилейное, 32 — Северо-Шаджинское, 33 — Совхозное, 34 —Солончаковое, 35 — Сухокумское, 36 —Таловское, 37 — Тианетское, 38 — Тианетское Восточное, 39 — Урожайненское, 40 — Центральное, 41 — Южно-Кумухское, 42 — Южно-Буйнакское, 43 — Южно-Таловское, 44 — Молодежное, 45 — Величаевское, 46 — РХС, 47 — Гаруновское, 48 — Эбелекское, 49 — Ново-Колодезная, 50 — Песчаная, 51 — Северо-Кочубеевское, 52 — Бугринское, 53 — Чапаевское

Fig. 4. Vertical distribution of hydrocarbon in Triassic deposits. The figures indicate the areas of exploration drilling and deposits: 1 — Cherketinskaya Square, 2 — Kolodeznaya Square, 3 — Povarkovskoye, 4 — Pushkarskoye, 5 — Baiyanovskoye, 6 — Velichaevsko-Kolodeznoye, 7 — Vostochno-Bezvodnenskoye, 8 — Vostochno-Sukhokumskoye, 9 — Vostochno-Jubilee, 10 — Voskhod, 11 — Bordering (Dagestan), 12 — Winter-Stavkinsko-Pravoberezhnoye, 13 — Kazbekov, 14 — Kanevsko-Lebyazhye, 15 — Kochetovskoye, 16 — Kulinsky, 17 — Kumukhskoye, 18 — Maili-Kharanskoye, 19 — Nadezhdinsky, 20 — Nakazukhskoye, 21 — Ozernoye, 22 — Oktyabrskoye, 23 — Putilovskoye, 24 — Plain, 25 — Razdolnoye, 26 — Russian Russian Farm, 27 —Reef, 28 — Reef East, 29 — Russian Farm (field Russian Farm North.), 30 — Saiga, 31 — North Jubilee, 32 — North Shajinskoe, 33 — State farm, 34 — Saline, 35 — Sukhokumskoe, 36 — Talovskoe, 37 — Tianetskoe, 38 — Tianetskoye Vostochnoye, 39 — Urozhaynenskoye, 40 — Tsentralnoye, 41 —Yuzhno-Kumukhskoye, 42 — Yuzhno-Buinakskoye, 43 — Yuzhno-Talovskoye, 44 — Molodezhnoye, 45 — Velichaevskoye, 46 — RHS, 47 — Garunovskoye, 48 — Ebelekskoye, 49 — Novo-Kolodeznaya, 50 — Sandy, 51 — Severo-Kochubeyevskoye, 52 — Bugrinskoye, 53 — Chapaevskoye

На основе собранной геохимической информации с учетом изученных палеогеографических условий нефтегазоматеринские толщи (НГМТ) прогнозируются на четырех стратиграфических уровнях: в отложениях куманской свиты верхней перми, нефтекумской свиты индского яруса, култайской и демьяновской свит оленекского яруса, а также кизлярской свиты анизийского яруса триаса.

По данным исследователей, основывающихся на результатах изучения обширного кернового материала [3][11], верхняя часть куманской свиты представлена известняками и в меньшей степени аргиллитами.

Содержание органического углерода в отложениях куманской свиты низкое — значения варьируют от 0,11 до 0,8% по данным разных авторов [8][9][13]. Для этих отложений характерны также низкие (от 0,0013 до 0,08) значения ХБ, которые увеличиваются от карбонатов к аргиллитам [8][9][13]. Битумоид — маслянистого и смолисто-асфальтенового типа. Органическое вещество по данным исследования шлифов [8] — смешанное. В песчаниках и карбонатах куманской свиты выделены эпигенетичные легкие маслянистые битумоиды, что может указывать на их генетическую связь с ОВ одновозрастных отложений.

Отложения нефтекумской свиты представлены преимущественно карбонатными породами (известняками и доломитами), в которых среднее содержание органического углерода составляет 0,44%, что выше, чем в куманской свите. Относительно пониженными средними значениями содержания Сорг. от 0,1 до 0,33% характеризуется центральная часть зоны Манычских прогибов. Количество органического углерода в отложениях увеличивается в северо-западном направлении до 0,99% и до 0,62% в юго-восточном, что коррелирует с увеличением глубины нефтекумского палеобассейна в этих направлениях. Наиболее высокие значения отмечены в известняках Азргирского прогиба. По данным Серова Сорг. в карбонатах нефтекумской свиты не более 0,23%, ХБ — 0,003%. В глинистых разностях отложений нефтекумской свиты содержание органического углерода по данным Скрипнюк составляет 0,33%. Мельников приводит другие цифры для терригенных разностей свиты: в аргиллитах среднее содержание Сорг. составляет 0,44%. Повышенные значения до 0,9%, по его данным, отмечаются в Восточно-Манычском прогибе, максимальное значение (3,05%) установлено в маломощных прослоях аргиллитов скв. Кумухская-5 (инт. 4836-4846). Результаты исследования пород в шлифах показали, что в карбонатных разностях присутствует сапропелевое ОВ, а в терригенных — гумусовое [9]. Тип битумоида в карбонатных разностях — осмоленный, в терригенных — смолистый, масляный. По данным Рок Эвал, с учетом влияния минеральной матрицы определен кероген 2-го типа (сапропелево-гумусовый тип) с водородным индексом — около 200 [9].

В отложениях култайской и демьяновской свит выделяются две фациальные зоны: южная, в которой преобладают карбонатные породы (известняки), и северная, где значительную роль играют аргиллиты. По данным Мельникова, в отложениях оленекского яруса содержится значительное количество пиритного и закисного железа наряду с дефицитом окисного, что указывает на восстановительные обстановки осадконакопления, благоприятные для формирования нефтегазоматеринских толщ. Также Мельников указывает на повышенное содержание ОВ в отложениях оленекского яруса, значения Сорг. в которых следующие: 0,72% в аргиллитах, 0,92% в глинистых известняках и 0,17% в грубозернистых отложениях. Значения ХБ варьируют от 0,01 до 0,36% (среднее — 0,552%). По данным Скрипнюк, среднее содержание органического углерода в отложениях култайской и демьяновской свит несколько ниже: на уровне 0,62%, а ТОС в среднем составляет 0,42%. Параметры S1 и S2 — низкие, составляют в среднем 0,1 и 0,16 мгУВ/кг породы. Однако в отдельных скважинах, например в Бойчаровских 1, 2, отмечаются повышенные значения Сорг., которые варьируют от 0,4 до 3,35% в интервале култайской и демьяновской свит.

Аргиллиты и глинистые известняки содержат остаточный и параавтохтонный битумоид (значения битумоидного коэффициента — 5 и 8% соответственно), а песчаники и карбонаты — миграционный [5].

Кизлярская свита по литолого-петрографическим особенностям разделяется на две подсвиты: нижняя (карбонатно-терригенная) и верхняя (аргиллито-алевролитовая) [3]. Отложения нижней части анизийского яруса формировались в восстановительных и слабо-восстановительных условиях осадконакопления, что подтверждается присутствием в породе остатков пелиципод, аммонитов и водорослей, а также увеличением доли пиритного и закисного железа [5]. Отложения широко распространены по площади исследования и протягиваются полосой от Бойчаровской площади (Арзгирский прогиб) вплоть до Каспийского моря. По литолого-фациальным условиям отложения кизлярской свиты разделяются на две структурно-фациальные зоны. Первая зона располагается в южной части зоны Манычских прогибов, вторая — в северной части территории. Формирование отложений первой зоны происходило в застойных условиях, соответствующих внешней части шельфа с глубинами от первых десятков до 100—200 м, предположительно аномальной солености. Отложения представлены преимущественно карбонатно-терригенными отложениями. В направлении с юго-запада на северо-восток наблюдается снижение содержания в разрезе карбонатных пород. В северной части территории формировались монотонные аргиллито-алевролитовые отложения, которые формировались в более глубоководных условиях с застойным гидродинамическим режимом [9].

По данным Скрипнюк, Сорг. в отложениях кизлярской свиты среднего триаса варьирует в зависимости от литологического типа породы. Наиболее высокими средними содержаниями характеризуются карбонатные породы — известняки и доломиты (0,65%). В аргиллитах содержание органического углерода в среднем составляет 0,35%. Области повышенных содержаний Сорг. располагаются в центральной части (0,98%) и юго-восточной (0,65%) зоне Манычских прогибов, т.е. в области развития карбонатного осадконакопления. Отложения содержат ОВ смешанного (гумусово-сапропелевого и сапропелево-гумусового) типа [9]. Мельников отмечает, что содержания органического углерода в отложениях среднего триаса в целом невысокие — 0,33—0,40%. Однако он отмечает, что в маломощных прослоях аргиллитов содержание Сорг. может достигать 1,3—2,0%. По данным Серова, аргиллиты кизлярской свиты в скважинах Обуховской и Затеречной характеризуются высоким генетическим потенциалом (3,15 и 2,57 кг/т соответственно).

Количество ХБ положительно коррелирует с содержанием органического вещества пород, достигая в среднем 0,2%. Битумоид — смолисто-асфальтенового и смолистого типов. Данные люминесцентно-микроскопического анализа подтверждают сингенетичный характер битумоидов, который равномерно насыщает породу. Вокруг ОВ и углистого детрита выделяется спектр от непрозрачного ОВ и темно-коричневого смолисто-асфальтенового до легкого голубого, указывающего на связь битумоидов с исходным ОВ [5]. В проницаемых участках пород в условиях чередования глин и песчано-алевритовых прослоев и в трещинах наблюдается перераспределение битумоидных компонентов с выделением легких, миграционных (параавтохтонных). Эпибитумоиды, неравномерно распространенные в породах, встречаются в аргиллитах и органогенно-обломочных оолитовых известняках (в виде пятен, натеков и т.д.). Отношение Н/С составляет 1,6—1,8, что, по мнению ряда исследователей (Мельников со ссылкой на Бурштара, Мирзоева, Джапаридзе), указывает на гумусово-сапропелевый тип ОВ [5].

Таким образом, анализ опубликованных результатов геохимических исследований, несмотря на их определенную противоречивость, позволяет прогнозировать триасовой части разреза три НГМТ: нефтекумскую, оленекскую (култайско-демьяновскую) и кизлярскую. Куманскую свиту, несмотря на присутствие остаточных и параавтохтонных битумоидов в породе, указывающих на протекавшие процессы первичной миграции, по-видимому, не стоит рассматривать в качестве нефтегазоматеринской из-за крайне низкого содержания органического углерода.

Полученные невысокие характеристики органического вещества прогнозируемых НГМТ обусловлены, главным образом, их высокой текущей зрелостью и, как следствие, истощенностью. Кроме того, как показывают результаты выполненных палеогеографических реконструкций, осадконакопление отложений, изученных геохимическими методами, происходило в условиях мелководной части палеобассейна с частой сменой окислительно-восстановительных обстановок и существенным привносом ОВ континентального происхождения, что не очень благоприятно для формирования НГМТ хорошего качества.

С учетом проведенного анализа для трех вероятных НГМТ построены карты, характеризующие их области распространения и свойства (рис. 5). Как следует из этих построений: нефтегазоматеринские толщи в изучаемой части триасового палеобассейна распространены локально. Они накапливались в лагунах и впадинах мелководного залива с относительно высокими скоростями осадконакопления и благоприятными окислительно-восстановительными условиями. Области развития НГМТ имеют субширотную ориентацию, а границы разновозрастных толщ смещены относительно друг друга, что отражает активный геодинамический режим территории в триасе. Опираясь на результаты геохимических исследований и выполненные палеогеографические реконструкции, для моделирования всех прогнозируемых НГМТ содержание органического углерода принято равным 1%. Значения водородного индекса для нефтекумской, култайско-демьяновской и кизлярской свит приняты, соответственно: 200, 250, и 300 мгУВ/г породы. Учитывая литологический состав пород, для култайско-демьяновской и кизлярской НГМТ использовалась стандартная кинетическая реакция для керогена второго типа, для нефтекумской — специальная кинетическая реакция для карбонатных пород.

Рис. 5. Карты распространения нефтегазоматеринских толщ: а — нефтекумской, б — оленекской (култайско-демьяновской), в — кизлярской

Fig. 5. Triassic source rock lateral distribution: а — neftekumskaya, б — olenekskaya (kultaysko-demyanovskaya), в — kizlyarskaya

По результатам проведенного численного моделирования установлено, что все изучаемые НГМТ в настоящее время претерпели существенные температурные преобразования и полностью реализовали свой генетический потенциал. Критический момент они преодолели в основном в конце юрского — начале мелового периода за исключением северных-северо-восточных областей распространения оленекской (култайская и демьяновская свиты) и кизлярской НГМТ, где критический момент был преодолен в кайнозое. Наиболее активно генерация и эмиграция УВ из нефтекумской НГМТ происходила в период с позднего триаса до начала мела. В вышележащих оленекской и кизлярской НГМТ эти процессы протекали в два этапа. Первый — равномерного нарастания интенсивности процессов, соотносится с периодом конца юры — середины палеогена. Второй — резкого увеличения скоростей генерации и эмиграции УВ, с середины палеогена до настоящего времени.

Отложения нижнего триаса формировались в условиях мелководного морского бассейна с карбонатным осадконакоплением. Это обеспечило нефтегазоматеринскую толщу специфическими свойствами, которые выражаются в преимущественной генерации жидких УВ даже на высоких стадиях зрелости.

Таким образом, с учетом особенностей состава органического вещества и текущего уровня зрелости изученных НГМТ установлено, что карбонатные отложения нефтекумской свиты могут обеспечить резервуары жидкими углеводородами, а терригенные отложения оленекского яруса и кизлярской свиты — как жидкими, так и газообразными углеводородами (рис. 6). В составе прогнозируемых скоплений, обеспечиваемых оленекской НГМТ, наблюдается латеральная зональность: от чисто газовых скоплений на юге области ее распространения до газонефтяных — на севере (рис. 6).

Рис. 6. Прогнозные и фактические скопления углеводородов

Fig. 6. Predicted and actual accumulations of hydrocarbons

Обсуждение результатов

Проведенные исследования позволяют установить наиболее вероятные очаги генерации выявленных триасовых месторождений. В частности, большинство нефтекумских месторождений расположено в центральной части зоны Манычских прогибов и сопредельной территории Прикумско-Тюленевской зоны поднятий. Результаты проведенного моделирования показали, что они принадлежат наиболее крупному «Манычско-Прикумскому нефтекумскому очагу генерации» (МП-T1nf). Однако, как показано ранее, карбонатная нефтекумская НГМТ может обеспечить резервуары преимущественно жидкими УВ, а в составе месторождений довольно существенная доля конденсата и газа. Опираясь на результаты моделирования, можно предположить, что источником легких УВ может являться «Азгирский очаг генерации» оленекской НГМТ (Аз-T1ok), производящий газообразные УВ из-за ее высокой зрелости. К востоку от описанной группы расположены исключительно нефтяные нефтекумские месторождения: Рифовое, Раздольное, Наказухское, Таловское, Казбековские и Кумухские. Их источником, учитывая тип флюида и пути миграции по результатам моделирования, является выделенный «Прикумско-Тюленевский нефтекумский очаг» (ПT-T1nf). Следуя этой логике, расположенные севернее месторождения Песчаное и Северо-Кочубеевское принадлежат «Тюленевско-Ногайскому оленекскому очагу генерации» (ТН-T1ok). Нефтяные месторождения Озерное и Церкетинское, расположенные на удалении от основной группы, указывают на существование «Восточно-Манычского очага» нефтекумской НГМТ (ВМ-T1nf). Нефтяное месторождение Надеждинское, вероятно, принадлежит «Восточно-Манычскому оленекскому очагу» (ВМ-T1ok) генерации, который с учетом относительно невысокой зрелости может обеспечить эмиграцию жидких углеводородов.

Все средне-верхнетриасовые месторождения, за исключением Величаевского и Совхозного, принадлежат «Прикумско-Тюленевскому кизлярскому очагу генерации», (ПТ-T2kz) который, судя по результатам моделирования, обеспечивает формирование как чисто нефтяных и газовых скоплений, так и залежей смешанного состава, что согласуется с установленной фактической нефтегазоносностью.

Известно, что отложения нижнего и среднего триаса разделены региональным флюидоупором в подошве анизийского яруса, что указывает на существование двух независимых нефтегазоносных комплексов в триасовых отложениях Восточного Предкавказья. Это согласуется с установленной по результатам моделирования принадлежностью месторождений в нижнем и среднем-верхнем триасе к различным очагам генерации и подтверждается особенностями их латерального размещения, области локализации которых не совпадают.

Подавляющее большинство триасовых месторождений располагаются вдоль южной границы зоны Манычских прогибов. При этом, судя по палеогеографическим реконструкциям, вдоль северной границы прогнозируются очаги генерации всех трех прогнозируемых НГМТ. Учитывая, что северное направление миграции является основным для всех выделенных очагов, эта область представляет интерес для дальнейших поисков УВ в триасовых отложениях. Следует отметить, что к северу от цепочки выделенных очагов триасовые отложения выклиниваются, и ресурсный потенциал здесь будет связан в основном с ловушками стратиграфического типа, что следует учитывать при организации геологоразведочных работ.

Выводы

- Изучены условия формирования нижне- и средне-верхнетриасовых отложений Восточного Предкавказья и сопредельной акватории Каспия и построены карты распространения вероятных НГМТ в нефтекумской, култайско-демьяновской и кизлярской свитах.

- Выделены очаги генерации УВ изученных НГМТ и установлена их связь с фактической нефтегазоносностью разреза.

- Показано, что отложения нефтекумской свиты могут являться источником жидких, а отложения култайско-демьяновской и кизлярской свит — жидких и газообразных УВ выявленных месторождений.

- Обосновано существование двух независимых нефтегазоносных комплексов в отложениях нижней и средне-верхнетриасовой частях разреза с соответствующими одновозрастными НГМТ. Причем поставщиками УВ для большинства месторождений нефтекумской свиты являются одновременно нефтекумская и култайско-демьяновская свиты нижнего триаса.

- Рекомендована для дальнейшего изучения область вдоль северной границы зоны Манычских прогибов, где значительный углеводородный потенциал может быть связан со стратиграфическими ловушками в зоне выклинивания триасовых отложений.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Волкова П.А. — внесла основной вклад в сбор, обобщение и анализ геохимической, геолого-геофизической информации, подготовку баз данных, палеогеографических карт, анализ результатов моделирования и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Лавренова Е.А. — внесла основной вклад в разработку концепции статьи, выполняла ее редакцию, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Левицкая М.С. — подготовила структурный каркас модели и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Polina A. Volkova — made the main contribution to the collection, generalization and analysis of geochemical, geological and geophysical information, preparation of databases, paleogeographic maps, analysis of modeling results and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Elena A. Lavrenova — made the main contribution to the development of the concept of the article, carried out its editorial, finally approved the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Maria S. Levitskaya — has prepared the structural framework of the model and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Суюнбаев Т.Н. — внес вклад в сбор и обобщение исходных материалов для формирования модели и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Temirbolat N. Suyunbayev — contributed to the collection and generalization of the source materials for the formation of the model and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Атлас геологических карт России, стран СНГ и сопредельных государств м-ба 1:2 500 000. Прогнозно-минерагеническая карта на углеводородное сырье. СПб., 2008.

2. Бурштар М.С., Милешина А.Г. Нефти триасовых отложений Восточного Предкавказья // Геология нефти и газа. 1970. № 10. С. 49—52.

3. Вобликов Б.Г. Тектоника и природные резервуары глубокопогруженных отложений мезозоя и палеозоя центрального и восточного Кавказа и Предкавказья в связи с перспективами нефтегазоносности: дис. … канд. геол.-минерал. наук: 25.00.12: Ставрополь, 2006. 473 с.

4. Глумов И.Ф., Маловицкий Я.П., Новиков А.А., Сенин Б.В. Региональная геология и нефтегазоносность Каспийского моря. М.: ООО Недра — Бизнесцентр, 2004. 342 с.

5. Мельников С.А. Условия осадконакопления и особенности распространения пород-коллекторов анизийского яруса среднего триаса Восточного Предкавказья в связи с нефтегазоносностью: дис. … канд. геол.- минерал. наук: 25.00.12: Ставрополь, 2012. 110 с.

6. Мустаев Р.Н. Структурно-геодинамические и углеводородные системы Черноморско-Каспийского региона: дис. … д-ра геол.-минерал. наук: 25.00.12: Москва, 2013. 116 с.

7. Савельева Л.М. Триас Восточного Предкавказья. М.: Наука, 1978. 91 с.

8. Серов А.В. Геолого-геохимические условия нефтегазоносности пермо-триасового комплекса Восточного Предкавказья: дис. … канд. геол.-минерал. наук: 25.00.12: Ставрополь, 2000. 140 с.

9. Скрипнюк О.В. Геолого-геохимические условия нефтегазоносности мезозойских отложений зоны Манычских прогибов и южного склона кряжа Карпинского: дис. … канд. геол.-минерал. наук: 25.00.12: Краснодар, 2010. 190 с.

10. Соловьев Б.А., Подкорытов Н.Г., Левшунова С.П. Перспективы поисков залежей нефти и газа в отложениях Нефтекумской свиты Восточного Предкавказья // Геология нефти и газа. 2012. № 6. С. 4—10.

11. Туманова Е.Ю. Литолого-фациальные, палеогеографические и структурные критерии нефтегазоносности верхнепермских-нижнетриасовых отложений Восточного Предкавказья: дис. … канд. геол.-минерал. наук: 04.00.17: Ставрополь, 1998. 188 с.

12. Чахмахчев В.А., Аксенов А.А., Барс Е.А. и др. Геологогеохимические методы оценки нефтегазоносности локальных объектов. М.: ИГиРГИ, 1993. 207 с.

13. Шарафутдинов Ф.Г. Геология и нефтегазоносность доюрских образований Восточного Предкавказья. Махачкала, 1978. 124 с.

Об авторах

П. А. ВолковаРоссия

Волкова Полина Александровна — студентка 5-го курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

Е. А. Лавренова

Россия

Лавренова Елена Александровна — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»; генеральный директор ООО АСАП «Сервис», отдел нефтегазовой геологии и бассейнового моделирования

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997,

39, Красногвардейская ул., г. Геленджик 353460

SPIN-код: 1859-8634

М. С. Левицкая

Россия

Левицкая Мария Сергеевна — руководитель группы, отдел морской сейсморазведки

21, ул. Ворошилова, г. Бугульма 423236

Т. Н. Суюнбаев

Россия

Суюнбаев Темирболат Нурланулы — аспирант кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

SPIN-code: 9086-9059

Рецензия

Для цитирования:

Волкова П.А., Лавренова Е.А., Левицкая М.С., Суюнбаев Т.Н. Нефтегазоматеринские толщи триасовых отложений Восточного Предкавказья. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2023;(1):55-66. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-1-55-66

For citation:

Volkova P.A., Lavrenova E.A., Levitskaya M.S., Suyunbayev T.N. Triassic source rocks of the Eastern Ciscaucasia. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2023;(1):55-66. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-1-55-66