Перейти к:

Результаты комплексного анализа азимутальных данных имиджера плотности и сейсмических данных при геонавигации скважин

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-128-139

EDN: OSTXRS

Аннотация

Введение. Определение направления палеотечений является важнейшим этапом при геологическом моделировании. Основной задачей реконструкции является текстурный анализ слоистости, чтобы связать результаты с направлением локального потока. Направление и угол слоистости можно определить по данным имиджера плотности.

Цель. Повышение точности геологических моделей залежей нефти и газа и увеличение эффективной проводки скважин при геонавигации на основе методики, комплексного учета данных имиджеров, сейсмических данных и картографов границ

Материалы и методы. Предлагается алгоритм учета данных имиджера плотности и картографа границ при геологическом моделировании и бурении скважин, который включает структурную интерпретацию имиджера плотности, классификацию структурных элементов, интерпретацию данных картографа границ, совместный анализ результатов интерпретации имиджера плотности и картографа границ и комплексирование с сейсмическими данными.

Результаты. Применение методики позволило увеличить эффективную проходку на 499 м и вскрыть четвертый объект, который характеризуется высокими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), тем самым увеличив качество и объемы вовлекаемых запасов газа.

Заключение. Данные картографа границ позволяют оценить локальную геометрию границ геологических тел. Анализ сейсмических данных позволяет определить границы и направление простирания геологических объектов. Однако ограничения разрешающей способности сейсморазведки не дают надежного определения принадлежности выделенного объекта к исследуемому пласту. Комплексный анализ имиджеров плотности, картографов границ и сейсмических данных позволяет определить направление фациальных объектов для обновления фациальной и геологической моделей. В процессе бурения изменение азимута направления слоистости может указывать на выход из прежнего геологического тела и вход в новое.

Ключевые слова

Для цитирования:

Казанцев Г.В. Результаты комплексного анализа азимутальных данных имиджера плотности и сейсмических данных при геонавигации скважин. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(3):128-139. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-128-139. EDN: OSTXRS

For citation:

Kazantsev G.V. Results of the integrated analysis of azimuthal density imager data and seismic data for well geosteering. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(3):128-139. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-128-139. EDN: OSTXRS

Геометризация области распространения песчаного материала является одной из важнейших задач нефтегазовой геологии. Задачи решается на основе метода палеореконструкций [9], изучения керновых данных, электрофациального [10] и сейсмического анализа. По данным керна определяются слоистость и ее направление, которые являются основой для палеореконструкции территории.

Первый опыт анализа слоистости для определения направления палеотечений применил

Г.К. Сорби в Англии [26]. Первая карта палеотечений отмечается в трудах Рудеманна в 1897 г. [25]. Спустя 27 лет Руби и Басс закартировали направление слоистости русловых песчаников формации Дакота штата Канзас. В 1938 г. выполнено первое комплексное изучение направлений палеотечений в работах Г. Клоса [21]. Уже тогда под палеотечением понималось направление течения в процессе формирования осадка. Однако эти работы были единичными и не имели широкого применения. И только в 1960-х годах такие исследования широко вошли в практику. В 1962—1965 гг. Л.Н. Ботвинкиной были написаны фундаментальные труды, детально освещающие тематику слоистости [2, 3]. Анализ текстур, сформированных под действием течений, отражен в трудах симпозиума «Первичные осадочные текстуры и их гидродинамическая интерпретация» в 1965 г. [24] и в работах Аллена [19][ 20].

В современной геологии сложно переоценить необходимость реконструкции палеотечений для целей геологического моделирования. Основной задачей реконструкции является текстурный анализ слоистости, чтобы связать результаты с направлением локального потока. В зависимости от условий формирования потока распределение направлений слоистости относится к одной из четырех разновидностей: одномодальная, бимодальная, бимодальная (симметричная), полимодальная (беспорядочная).

Унимодальный (одномодальный) тип распределения характерен для русловых песчаников и песчаников эоловых отложений. Биполярный (двумодальный) тип распределения типичен для песчаников приливной зоны, как эстуариевых, так и чисто морских. Одномодальный тип распределения направлений слоистости в таких отложениях встречается реже. Модальность распределения зависит от относительной силы и направлений приливов и отливов. Полимодальное распределение направлений слоистости, вероятнее всего, указывает на влияние множества различных систем течений или может отражать беспорядочное распределение одной сильно изменчивой системы. Хорошим примером являются песчаники шельфовой зоны.

Материалы и методы

Структурная интерпретация имиджера заключается в трассировании, который является векторизацией поверхностей структурно-текстурных элементов, пересекаемых стволом скважины. В большинстве случаев структурными объектами выступают границы пластов и внутрипластовая слоистость.

После выделения границ напластования требуется их классификация. Она подразумевает логическое объединение видимых по имиджам объектов со сходными структурными или текстурными признаками в группы с использованием одного основания, позволяющего максимально точно установить критерии разделения между группами объектов. Выделенные элементы по текстурно-структурным признакам могут представлять: элементы внутрипластовой слоистости; структурно-стратиграфические элементы, выступающие границами пластов; плотные и углистые пропластки; разломы; трещины; вывалы и техногенные трещины.

Опыт применения структурной интерпретации имиджа плотности показан в работах С.З. Мутаева [11] и А.В. Ильмендеевой, Н.В. Носова [4]. Исследователи использовали интерпретацию имиджа плотности для уточнения направления тектонических нарушений и границ гидродинамического разобщения. Также данные имиджера можно использовать для уточнения модели трещиноватости и фациальной модели [8][23].

В связи с ростом популярности использования имиджера плотности при геологическом моделировании предлагается следующий порядок учета данных имиджера плотности и картографа границ при геологическом моделировании и бурении скважин.

- 1.Выполняетсяструктурная интерпретация имиджа плотности [15].

- 2.Проводятся классификация и определение

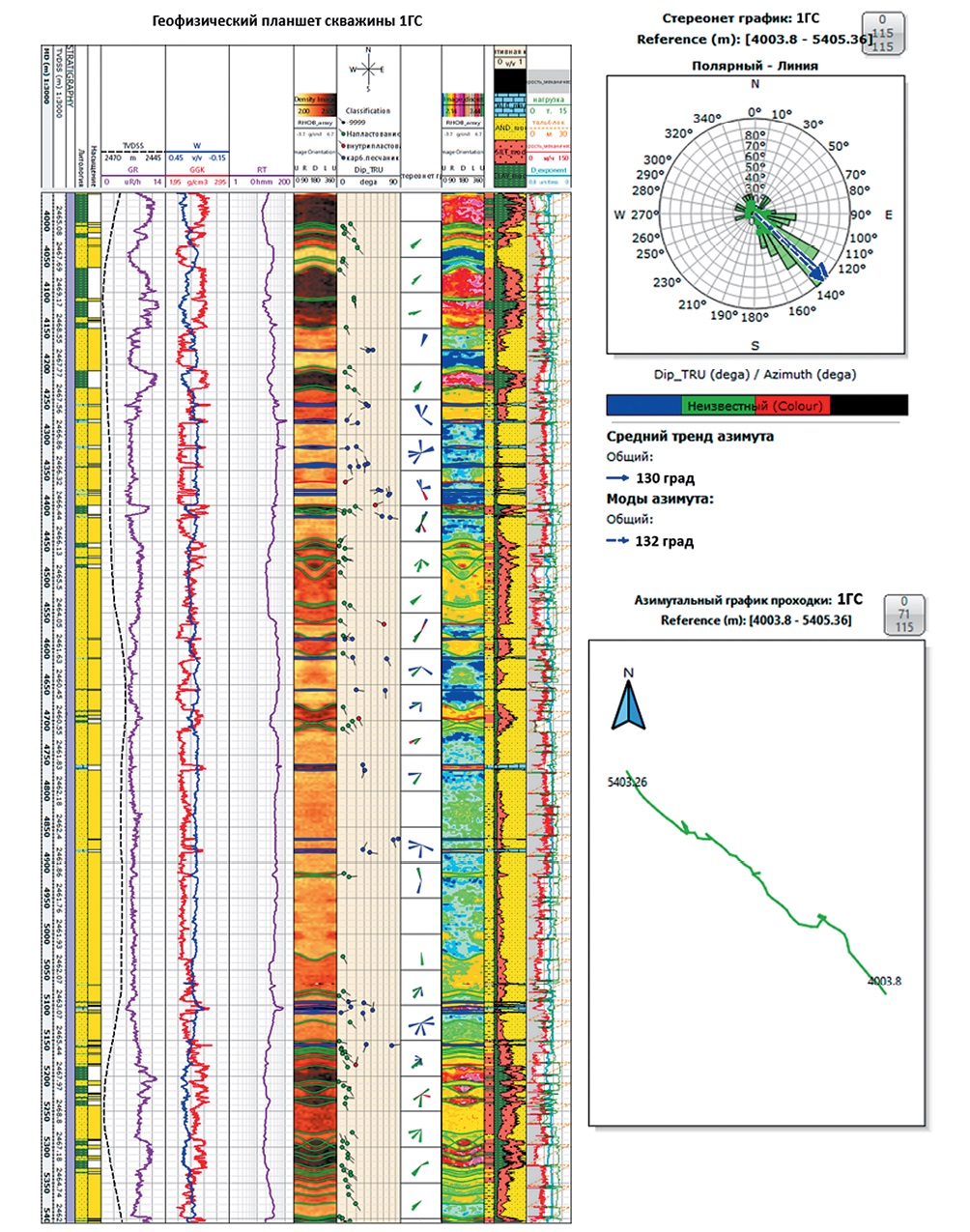

типа каждогоструктурного элемента. Для дальнейшего анализа следует исключить структурно-стратиграфические элементы, выступающие границами пластов, разломы, трещины, вывалы, углистые прослои. На рисунке 1 представлен типовой планшет результатов интерпретации имиджа плотности.

Рис. 1. Результаты структурной интерпретации имиджера плотности (Казанцев, 2021)

- 3.По характеру изменения имиджа плотности и ФЕС выделяютсяграницы раздела геологических тел.

- 4.Выполняется интерпретация картографаграниц. Выделяются четко выраженные границы контраста сопротивления, которые могут являться границами геологических объектов [12][17]. В случае отсутствия данных картографа границ указанный пункт алгоритма не выполняется.

- 5.Проводится сравнительный анализ выделенных объектов по картографуграниц с границами, выделенными по имиджу плотности. Если количество объектов и их границы не совпадают друг с другом, необходимо переинтерпретировать данные имиджа плотности или картографа границ. В случае отсутствия данных картографа границ этот этап не выполняется.

- 6.Для каждого выделенного объекта по данным имиджа плотности и картографа

границстроится роза-диаграмма, определяются тип распределения слоистости и основное направление падения слоистости. - 7.Полученныетипы распределения сопоставляются с теоретическими распределениями в зависимости от обстановки осадконакопления. В случае если полученный тип распределения не соответствует фациальной обстановке объекта исследования, необходимо вернуться к пунктам 3—6.

- 8.Выполняется сейсмический анализ в районе скважины. Строятся сейсмические атрибуты, описывающиеграницы и направления тел, полученные по данным интерпретации имиджа плотности и картографа границ [13].

- 9.По сейсмическим атрибутам выполняется картированиегеологических объектов. При этом размеры и форма выделенных объектов должны согласовываться с фациальной моделью пласта и направлениями, границами, полученными в результате интерпретации имиджа плотности и картографа границ.

- 10. Выделенные объекты учитываются при построениигеологическоймодели.

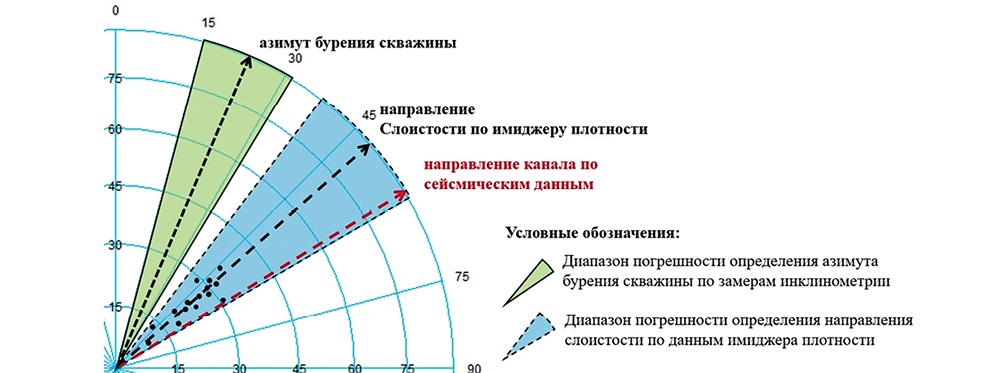

Однако у вышеописанного алгоритма есть ряд допущений, связанных с неопределенностью и качеством исходных данных. При комплексном анализе результатов интерпретации имиджа, микроимиджа и сейсмических данных необходимо принимать во внимание: погрешность определения углов и направления слоистости, определенные по имиджу плотности, и факторы, искажающие достоверность результатов; погрешность определения границ геологических объектов по картографу границ и факторы, искажающие достоверность результатов; погрешность определения границ и формы геологических объектов по сейсмическим данным и факторы, искажающие достоверность результатов; погрешность измерения инклинометрии. В качестве примера на рисунке 2 представлена роза-диаграмма, где основное направление слоистости по имиджу плотности составило 48°, по сейсмическим данным направление канала составило 59°. Также нанесены диапазоны погрешности определения направления по каждому типу данных.

Рис. 2. Роза-диаграмма с диапазонами погрешностей определения направлений (Казанцев, 2023)

Понимание погрешностей результатов интерпретации каждого типа данных позволяет комплексировать результаты в единую непротиворечивую модель [5]. Для удобства анализа необходимо категорировать результаты интерпретации каждого источника данных в формате таблицы «светофор». Каждому геологическому объекту, выделенному по имиджу плотности, каждой границе, выделенной по сейсмическим данным или по картографу границ, рекомендуется присваивать степень доверия. Наличие таблицы со степенями доверия по каждому элементу позволяет определять элементы, которые можно исключить при комплексировании разных источников данных и, наоборот, которые необходимо учесть при геологическом моделировании.

Методы геонавигации скважин разделяют на реактивные и проактивные. Реактивный метод проводки скважин предполагает изменение траектории после какого-либо геологического «события»: пересечения кровли, подошвы целевого интервала, контакта флюидов [22] или другого. Проактивный метод проводки позволяет «предвидеть» негативное событие и обозначить список корректирующих действий, которые бы не дали ему произойти. Проактивная геонавигация достигается за счет использования сейсмических данных и картографа границ в процессе бурения. Однако основной сложностью анализа сейсмических данных при геонавигации скважин является неопределенность позиционирования горизонтального ствола в прогнозном сейсмическом кубе. Связано это с тем, что сейсмические данные измеряются во времени, тогда как данные скважины — в глубинном масштабе.

Часть источников, слагающих неопределенность положения скважины в волновом поле, связаны непосредственно с сейсмическими данными. К ним относятся неопределенности, связанные с физическими ограничениями сейсмического метода (недостаточная разрешающая способность сейсморазведки и изменчивость по латерали и вертикали скоростного закона). Влияние таких ограничений можно уменьшить за счет современных методов обработки [16][6][7] и современных технологий полевых работ [18], однако полностью исключить их влияние невозможно.

Другая часть источников непосредственно связана с данными самой скважины. Для отображения скважины во временном масштабе необходим перевод скважинных данных из масштаба глубины во временной масштаб по средствам привязки [14]. В общем случае наилучшим методом привязки сейсмических данных к скважинам является вертикальное сейсмопрофилирование (ВСП), которые затем уточнялись на основе одномерного моделирования. В качестве входных данных используются кривые акустического и плотностного каротажа, после коррекции за каверны, зоны проникновения фильтрата бурового раствора, пропуски циклов и прочие искажения записи. Однако транспортные секции горизонтальных скважин характеризуются сложной траекторией, дирекционные углы которой могут достигать 84°. Высокая кривизна траектории обуславливает невозможность информативной записи ВСП и акустического каротажа, а также высокие неопределенности записи инклинометрии.

С целью снижения неопределенности позиционирования горизонтального ствола в сейсмическом кубе предлагается привлекать азимутальные данные, полученные в результате структурной интерпретации имиджа плотности. В случае когда применение разных скоростных законов приводит к равновероятностному сейсмическому прогнозу, привлечение азимутальных данных имиджера плотности позволит определить наиболее вероятный прогноз. Получение сейсмического прогноза в направлении бурения горизонтальной скважины позволит осуществлять проактивную геонавигацию.

Результаты и обсуждения

Рассмотрим пример использования данных структурной интерпретации имиджа плотности и картографа границ при геонавигации горизонтальной скважины. Объектом исследования является пласт К мелового возраста. Продуктивные отложения пласта полностью покрыты данными сейсморазведки 3D. В пределах куба выполнена детерминистическая инверсия. Пласт изучен бурением 111 разведочных и эксплуатационных скважин, отобрано 72 м керна из 15 скважин. Пласт сформировался в пределах приливно-отливной равнины, прорезанной каналами с приливно-отливным влиянием. Коэффициент песчанистости (Кпес) по скважинам равен 0,46. Средний коэффициент пористости (Кп) составляет 0,23. Средний коэффициент проницаемости (Кпр) составляет 44 мД.

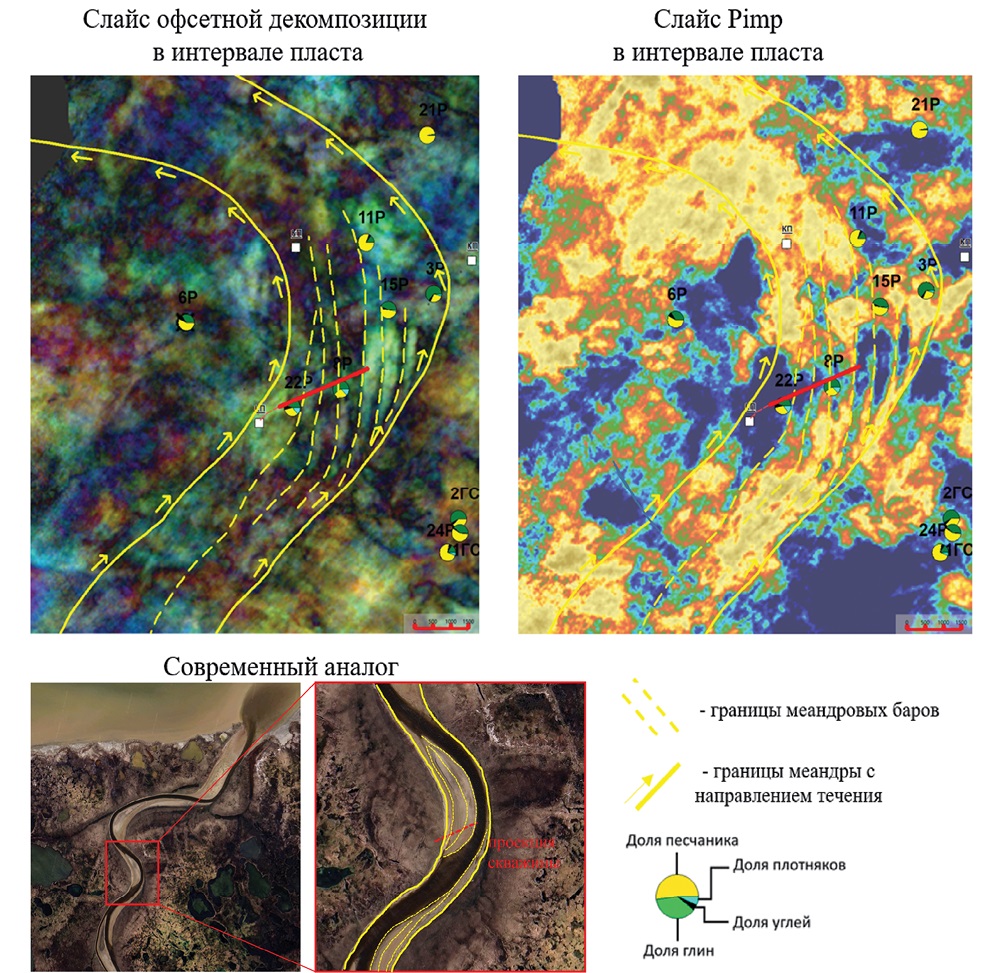

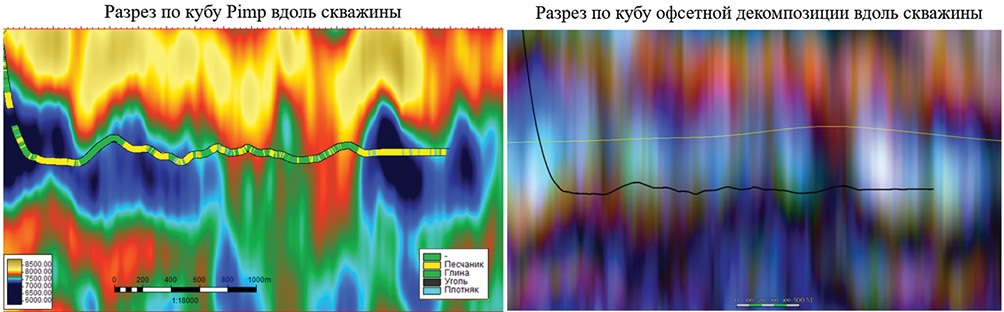

Плановая горизонтальная скважина 77ГС заложена с проектной глубиной 4444 м в области развития крупного русла, которое надежно прослеживается как по офсетной декомпозиции, так и по данным сейсмической инверсии (рис. 3). Песчаные отложения в пределах русла представлены разновозрастными прирусловыми валами — песчанистыми телами, которые формируются в результате латеральной аккреции на выпуклых берегах поворота. В типичном случае прирусловой вал имеет серповидную форму в плане и клиновидную в вертикальном сечении. В случае наложения друг на друга нескольких валов, образованных посредством развития речной системы во времени и формирования разных циклов миграции, могут образовываться крупные по вертикали (мощности) объекты. По сейсмическим данным прирусловые валы характеризуются преимущественно пониженными значениями Pimp (синий цвет) и усилением амплитуд дальних удалений по офсетной декомпозиции (яркие холодные цвета).

Рис. 3. Заложение плановой эксплуатационной скважины на сейсмических атрибутах (Казанцев, 2023)

Прирусловые валы, являющиеся целевыми для заложения плановой скважины 77ГС, вблизи области бурения плановой скважины вскрыты всего двумя скважинами 8Р и 22Р. Песчаные отложения пласта К в скважине 22Р представлены приливно-отливным каналом в подошвенной части пласта. Северо-восточнее по направлению бурения плановой скважины 77ГС находится скважина 8Р, где песчаные отложения также представлены каналами в подошвенной части пласта. Газовое насыщение подтверждено испытанием. Стоит отметить, что область заложения скважины 77ГС характеризуется неопределенностью положения коллектора по разрезу и уровня ГВК. С позиции разработки залежи и максимизации безводного периода эксплуатации горизонтальные скважины лучше проводить под кровлю коллектора пласта на максимальном отдалении от уровня ГВК или ВНК [1]. Однако не представляется возможным уверенно утверждать, что целевые каналы имеют разрез, как в опорных скважинах, которые характеризуются газовым насыщением от кровли до подошвы.

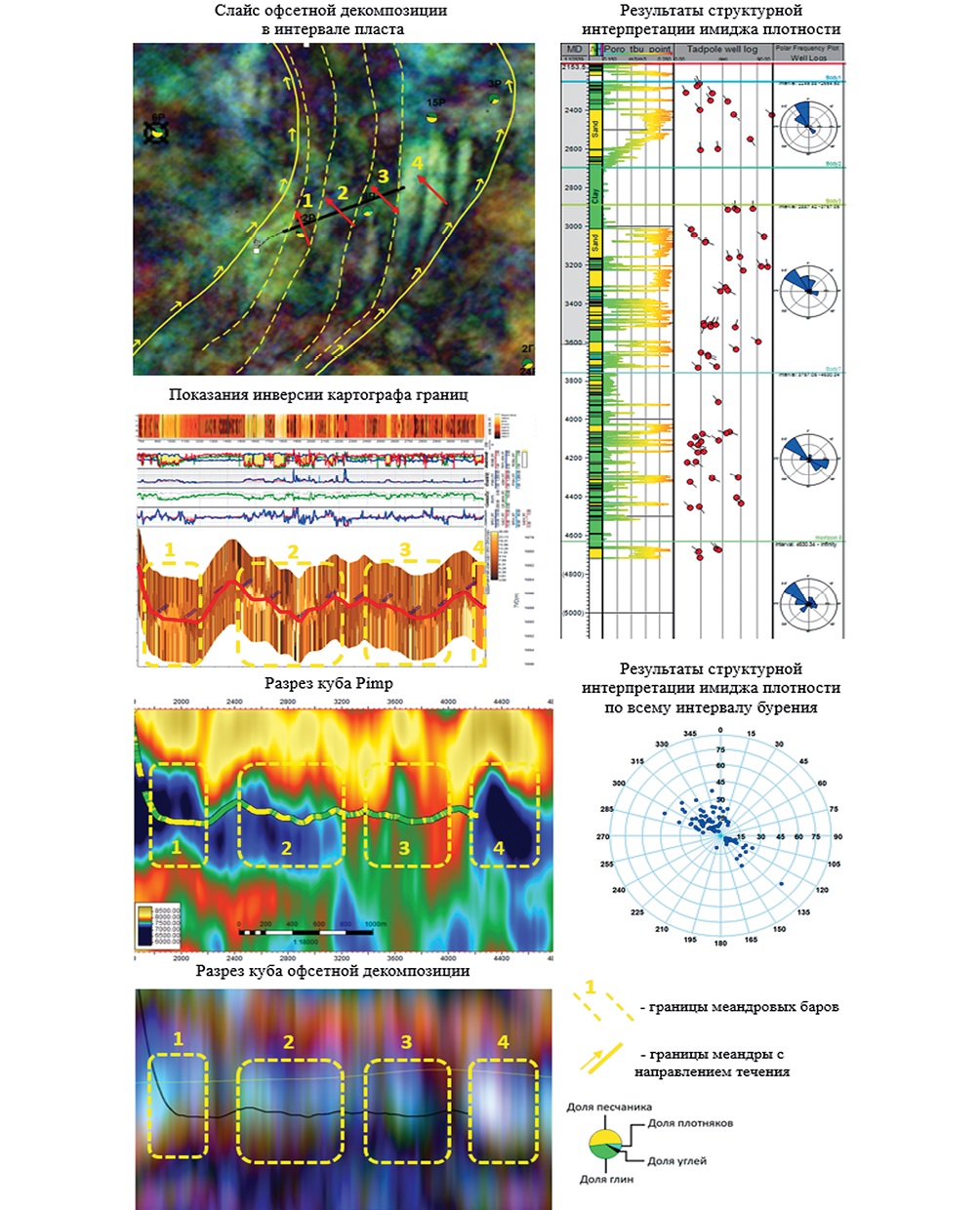

В процессе бурения скважины 77ГС на момент достижения проектной глубины 4720 м эффективная проходка по коллектору составила 1069 м. Выполнен комплексный анализ результатов бурения скважины 77ГС с сейсмическими данными, картографом границ и результатами структурной интерпретации имиджера плотности (рис. 4). В процессе бурения вскрыто 4 прирусловых вала, сформированных в процессе развития пояса меандрирования. Первый вал, вскрытый на глубинах 2390—2600 м, по сейсмическим данным представляет собой первичный сформировавшийся объект в рамках развития речной системы. Согласно структурной интерпретации имиджа плотности основой азимут слоистости совпадает с направлением течения реки и составляет 350°. Границы объекта надежно прослеживаются по данным картографа границ и сейсмическим данным. С глубины 4015 м и до забоя 4475 м вскрыты второй и третий объекты, представленные более молодыми прирусловыми валами.

Рис. 4. Результаты интерпретации имиджера плотности, спектральной декомпозиции и картографа границ скважины 77ГС (Казанцев, 2022)

Направление слоистости вскрытых объектов отличается от направления слоистости первого прируслового вала. Наблюдаемое изменение направления слоистости обусловлено увеличением кривизны русла в процессе эволюции меандрирующего потока.

В пределах меандрового пояса развитие речной системы приводит к прогрессирующему искривлению меандра по мере его старения, что, в свою очередь, вызывает систематическое изменение направления косой слоистости в прирусловых валах. На глубине 4670 м вскрыт четвертый объект, характеризующийся повышенным УЭС по картографу границ, направление слоистости которого совпадает с направлением слоистости второго и третьего объектов. Такой же азимут слоистости указывает на то, что вскрытый объект относится к тому же русловому поясу, что и ранее вскрытые бурением объекты. Более того, вскрытый на забое объект характеризуется пониженными значениями Pimp и усилением дальних удалений. Исходя из выполненного анализа было принято решение продолжить бурение скважины. На рисунке 5 представлены результаты с учетом удлинения скважины. Результаты бурения хорошо описываются сейсмическим прогнозом. За счет удлинения скважины удалось увеличить эффективную проходку на 499 м и вскрыть четвертый объект, который характеризуется высокими ФЕС (Кп = 0,24 и Кпр = 230 мД), тем самым увеличив качество и объемы вовлекаемых запасов газа.

Рис. 5. Результаты бурения скважины 77ГС на сейсмических разрезах (Казанцев, 2022)

Заключение

Предлагается алгоритм учета данных имиджера плотности и картографа границ при геологическом моделировании и бурении скважин, который включает структурную интерпретацию имиджера плотности, классификацию структурных элементов, интерпретацию данных картографа границ, совместный анализ результатов интерпретации имиджера плотности и картографа границ и комплексирование с сейсмическими данными. Данные картографа границ позволяют оценить локальную геометрию границ геологических тел. Анализ сейсмических данных позволяет определить границы и направление простирания геологических объектов.

Применение методики позволило увеличить эффективную проходку на 499 м и вскрыть четвертый объект, который характеризуется высокими ФЕС, тем самым увеличив качество и объемы вовлекаемых запасов газа.

Список литературы

1. Батлер Р.М. Горизонтальные скважины для добычи нефти, газа и битумов. М. — Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2010. 536 с.

2. Ботвинкина Л.Н. Методическое руководство по изучению слоистости. М.: Наука, 1965. 390 с.

3. Ботвинкина Л.Н. Слоистость осадочных пород. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 542 с.

4. Ильмендеева А.В., Носов Н.В. Выявление границ гидродинамического разобщения коллекторов по результатам бурения горизонтальных скважин для уточнения геологических моделей. Известия высших учебных заведений, нефть и газ. 2023. № 5. С. 21—33.

5. Карамурзаева А.Б. Анализ достоверности скважинных данных, заложенных в геологическую модель месторождениий Бузачинского свода. Yessenov science journal. 2022. № 2(43). С. 95—100.

6. Коробкин В.С. Повышение качества сейсмического изображения за счет использования широкополосной обработки с сохранением энергии низких частот на примере одного из месторождений Восточной Сибири. Геофизика. 2018. № 6. С. 42—51.

7. Коробкин В.С. Разработка комплексной методики повышения качества сейсмических изображений на основе компенсации влияния верхней части разреза для условий Восточной Сибири: дис. … канд. технич. наук: 25.00.10. М., 2020. 200 с.

8. Куприн Д.Ю., Изюмова Е.А., Алтухов Е.Е. Использование скважинных имиджеров для уточнения модели трещиноватости коллекторов Юрубчено-Тохомской зоны // Молодые — Наукам о Земле : Тезисы докладов X Международной научной конференции молодых ученых. В 7-ми томах, Москва, 31 марта — 01 апреля 2022 года / Том 4. — Москва: Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, 2022. — С. 108-112. — EDN GXNGQX.

9. Марковский, Н.И. Палеогеографический прогноз нефтегазоносности. М.: Недра, 1981. 224 с.

10. Муромцев В.С. Электрометрическая геология песчаных тел — литологических ловушек нефти и газа. М.: Недра, 1984. 260 с.

11. Мутаев С.З. Повышение достоверности геологической модели объекта со сложной разломной тектоникой на основе привлечения горизонтальных скважин. Экспозиция Нефть Газ. 2017. № 2(55). С. 41—44.

12. Назипов Д.А., Шпаков П.В. Решение задач по геонавигации с применением картографа границ на примере месторождений ПАО «НОВАТЭК». Российская отраслевая энергетическая конференция: сборник материалов конференции, Москва, 3—5 октября 2023 года. М.: ООО «Геомодель», 2023. С. 1201— 1207.

13. Романов Р.С., Юркина Т.А., Власенко В.С. Комплексирование глубинного картографа границ, многопластовой инверсии и 3D сейсмических данных в реальном времени для геонавигации на месторождении Российской Федерации. BalticPetroModel-2022. Петрофизическое моделирование осадочных пород: труды VI Балтийской научно-практической конференции, Петергоф, 19—21 сентября 2022 года. ООО «ГеоЕвразия». Тверь: ПолиПРЕСС, 2022. С. 112—116.

14. Санатова Ж.А., Калиев Д.Т. Обзор методов сейсмостратиграфической привязки в условиях ограниченного или некондиционного набора исходных скважинных данных. Вестник нефтегазовой отрасли Казахстана. 2023. Т. 5, № 2. С. 5—16. DOI: 10.54859/kjogi108643

15. Сребродольская М.А. Алгоритмическое обеспечение интерпретации данных азимутального плотностного гамма-гамма метода в процессе бурения горизонтальных скважин: дис. … канд. геол.- минерал. наук: 1.6.9. М., 2024. 193 с.

16. Твердохлебов Д.Н., Коробкин В.С., Данько Е.А. и др. Возможность подавления кратных волн на основе алгоритмов моделирования в условиях высокоскоростного разреза Сибирской платформы / Геофизика. 2018. № 1. С. 2—14.

17. Шарифуллин И.Ф., Нагорная И.А., Габбасов Д.М. и др. Первое применение технологий многопластового картирования высокого разрешения при бурении на газовом проекте Семаковского месторождения / Бурение и нефть. 2022. № 4. С. 22—25.

18. Шнеерсон М.Б. Современные полевые технологии наземной сейсморазведки. Экспозиция Нефть Газ. 2019. № 4(71). С. 39—42. DOI: 10.24411/2076-6785-2019-10032

19. Allen J.R.L. Studies in fluviatile sedimentation: a comparison of fining-upwards cyciothems, with special reference to coarse member composition and interpretations. Jour. Sed. Petrology. 1970. Vol. 40. Р. 298—323.

20. Allen J.R.L. Bed forms due to mass transfer in turbulent flows: a kaleidoscope of phenomena. Jour. Fluid Mechanics. 1971. Vol. 79. Р. 49—63.

21. Cloos H. Primare Richtungen in Sediment der rheinischen Geosynkline. Geol. Rundschau. 1938. Vol. 29. Р. 357—367.

22. Chemali R., Bittar M., Hveding F. et al. Integrating Images From Multiple Depth of investigation and Quantitative Signal Inversion in Real Time For Accurate Well Placement / Halliburton — Sperry Drilling Services. Paper IPTC 12547, International Petroleum Technology Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 3—5 December 2008.

23. Kazantsev G.V., Ivanov A.I. Lithofacial Interpretation of the Section in the Core Absence Intervals Using Microimager Data. SPE. 2021. № 206593. URL: https://onepetro.org/SPERPTC/proceedings-abstract/21RPTC/D031S015R002/470479.

24. Middleton G.V. (ed.). Primary sedimentary structures and their hydrodynamic interpretation. Soc. Econ. Paleont. Min. Spec. Publ. 1965. No. 12. 265 p.

25. Ruedemann R. Evidance of current action in the Ordovician of New York. Am. Geologist. 1897. No. 19. Р. 367—391.

26. Sorby H.C. On the Oscillation of the Currents drifting the Sandstone Beds of the South-East of Northumberland, and on their general direction in the Coal-Field in the Neighbourhood of Edinburgh. Proc. Yorks. Geol. and Poly. Sac. 1853. Р. 232—240.

Об авторе

Г. В. КазанцевРоссия

Казанцев Глеб Владимирович — начальник отдела геологического моделирования

7, ул. Пожарных и спасателей, г. Тюмень 625000

Конфликт интересов:

автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Казанцев Г.В. Результаты комплексного анализа азимутальных данных имиджера плотности и сейсмических данных при геонавигации скважин. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(3):128-139. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-128-139. EDN: OSTXRS

For citation:

Kazantsev G.V. Results of the integrated analysis of azimuthal density imager data and seismic data for well geosteering. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(3):128-139. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-128-139. EDN: OSTXRS