Перейти к:

Планирование режимов освоения и эксплуатации скважин с многостадийным гидроразрывом пласта

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-24-35

EDN: EMFRLW

Аннотация

Введение. Распространенной проблемой освоения скважин в условиях трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) является контроль призабойной зоны скважины, а именно подбор режимов эксплуатации, при которых будет обеспечиваться достаточный вынос жидкости гидравлического разрыва пласта (ГРП), проппанта, углеводородной смеси (УВС) без разрушения породы. Разрушение породы является наиболее непредсказуемым фактором на текущий момент в связи с низким уровнем изученности процессов, происходящих в призабойной зоне ствола скважины. Разрушение породы приводит к образованию обломков разной величины, которые, проникая в скважинное пространство и заполняя его, приводят к ухудшению либо потере продуктивности скважины. Кроме того, поступление обломков горных пород в скважину может сопровождаться их выносом на устье скважины, что вызывает риск повреждения устьевого оборудования и забивание скважинных линий. Важно выявить, при каких режимах испытания скважины возникают наибольшее напряжение на поровое пространство около стенки ствола скважины. После этого сформировать рекомендации по эксплуатации скважины.

Цель. Выявить, при каких условиях возникают наибольшие напряжения в поровом пространстве около стенки ствола скважины, приводящие к его обрушению. После этого сформировать рекомендации по безопасной эксплуатации скважины.

Материалы. В работе использованы результаты специальных исследований керна, построенных геомеханических моделей, фактических замеров дебитов и давлений при освоении и эксплуатации скважин. Произведены расчеты давления обрушения порового пространства вдоль ствола скважины. Проведены расчеты по выносу обломков.

Результаты. Предлагаемый подход обеспечивает контроль за давлением обрушения породы при любых темпах снижения забойного давления, что позволяет минимизировать риски обрушения породы. Это позволяет снизить количество аварийных ситуаций и осложнений при освоении и эксплуатации скважин.

Заключение. В процессе работы проанализирован массив данных освоения и эксплуатации скважин, проанализированы причины образования обломков. Произведены расчеты допустимых забойных давлений и режимов эксплуатации скважин. По результатам контроля за забойным давлением случаев обрушения породы и выноса ее на поверхность более не наблюдалось. Разработана программа дальнейшего уточнения и масштабирования расчетов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гатауллин Т.И., Смирнов А.Ю., Крючкова Е.В. Планирование режимов освоения и эксплуатации скважин с многостадийным гидроразрывом пласта. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(3):24-35. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-24-35. EDN: EMFRLW

For citation:

Gataullin T.I., Smirnov A.Yu., Kryuchkova E.V. Organization of well development with multistage hydraulic fracturing. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(3):24-35. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-24-35. EDN: EMFRLW

Является общеизвестным фактом то, что доля традиционных запасов в структуре добычи нефтяных и газовых компаний с течением времени неуклонно снижается. Это обусловлено не только истощением зрелых месторождений, но и развитием технологий бурения и добычи, которые делают возможными разработку месторождений, которые ранее считались экономически нерентабельными. Вовлечение в работу таких месторождений не только позволяет повысить общую валовую добычу углеводородов, но и повысить их качество, например путем вовлечения залежей с более высоким содержанием конденсата, что характерно для юрских и ачимовских отложений.

Однако, как уже упоминалось выше, вовлечение подобных залежей сопряжено с большим количеством технологических трудностей, поскольку в подавляющем числе случаев такие залежи характеризуются сложными геологическими условиями, такими как:

- аномально высокие температура и давление;

- крайне низкая проницаемость;

- наличие тектонических нарушений;

- смешанный характер насыщения.

Такие условия требуют целого комплекса технологических решений для обеспечения рациональной и эффективной выработки, которые, однако, не могут гарантировать стопроцентной надежности всех этапов технологического процесса.

Одним из ярких примеров решения подобного рода задач является месторождение «Т» на полуострове Ямал, где в настоящее время ведется освоение залежей юрского периода.

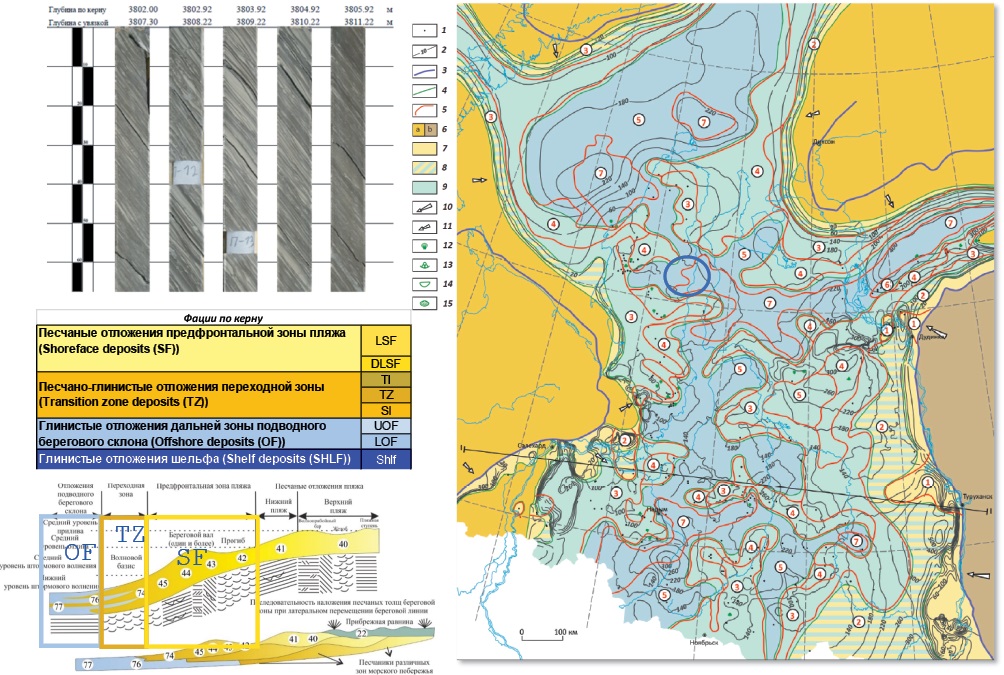

Среднеюрские отложения площади месторождения «Т» сформированы в прибрежно-морских и мелководно-морских условиях. Коллектор вымской свиты представлен песчаными отложениями эстуария и русел с влиянием приливно-отливных процессов, средняя песчанистость которых составляет 37%. Малышевская свита представлена преимущественно глинистыми отложениями продельты и дальней зоны подводного берегового склона, коллектор связан с песчаниками фронта дельты, предфронтальной зоны пляжа и распределительных каналов. Средняя песчанистость интервала малышевской свиты составляет 25%. Также на ФЕС рассматриваемых пластов влияет глубина их залегания, которая достигает 3700 м (рис. 1).

Рис. 1. Среднеюрские отложения месторождения «Т»

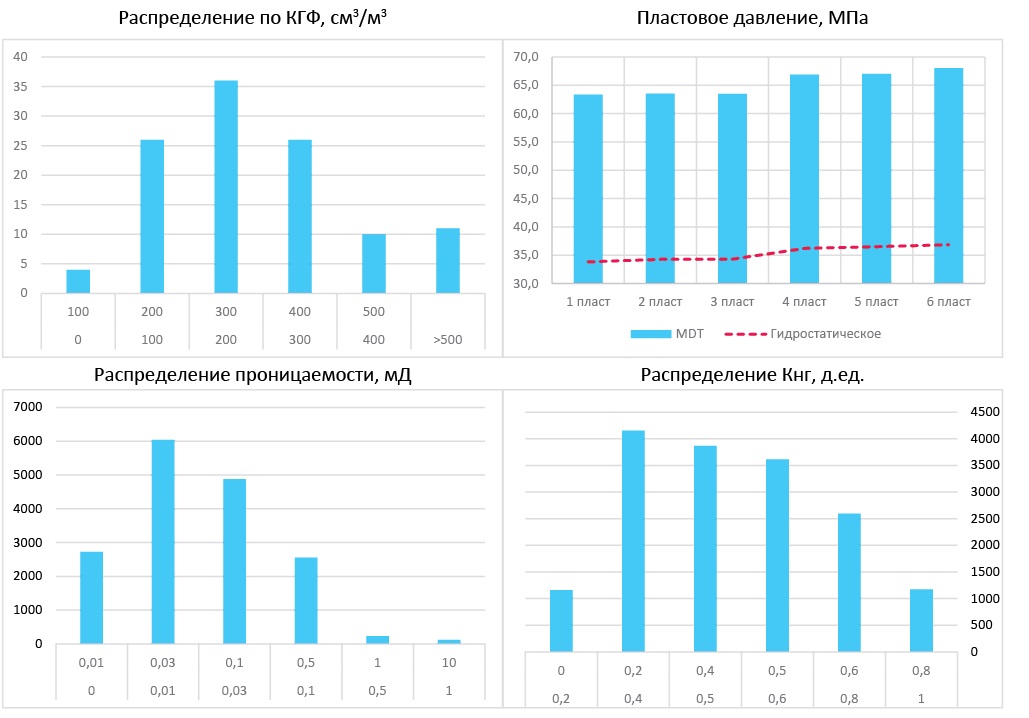

При этом условия осадконакопления обуславливают те самые характеристики, которые ранее делали разработку таких пластов технологически невозможной. Так, проницаемость рассматриваемых пластов составляет от 0,01 до 0,1 мД, коэффициент начальной газонасыщенности изменяется от 0,35 до 0,55 д. ед. Коэффициент аномальности пластового давления равен 1,8 д. ед., а пластовая температура равна 110 °С. Сами залежи при этом осложнены как активной тектоникой, так и значительной фациальной изменчивостью. Содержание конденсата в газе рассматриваемых пластов также варьируется в диапазоне от 100 до 600 г/м3, изменяясь при этом как по площади, так и по разрезу. При этом данные залежи обладают значительными запасами как газа, так и конденсата, поэтому, несмотря ни на что, их освоение является технически и экономически оправданным (рис. 2).

Рис. 2. Характеристика среднеюрских отложения месторождения «Т»

Очевидно, что единственно возможным способом эксплуатации таких залежей является бурение горизонтальных скважин с последующим проведением многостадийного ГРП, что и реализуется на рассматриваемом активе.

Первые работы по опытно-промышленному освоению юрских отложений месторождения «Т» были начаты в 2019 году. В процессе опытно-промышленной разработки (ОПР) планировалось решить следующие задачи:

- определить оптимальную систему вскрытия эксплуатационных объектов, оптимальный азимут бурения горизонтального ствола (ГС);

- определить оптимальную длину ГС;

- уточнить истинные добычные характеристики пласта с целью уточнения параметров гидравлического разрыва пласта (ГРП);

- определить оптимальный тоннаж и оптимальное количество стадий ГРП на скважину;

- детализировать характер насыщения и флюидальную характеристику по пластам.

В качестве одного из решений по достижению целей уточнения схемы заканчивания и флюидальной характеристики было предложено поэтапное освоение скважин, которое включает в себя:

- Освоение скважины без ГРП, оценочный замер, отбор проб. Цель — получение собственной продуктивности пласта, без влияния ГРП, что было бы невозможно в вертикальной скважине при освоении в колонне, геофизических исследований скважин (ГИС) или гидродинамического каротажа (ГДК)/ опробования пластов (ОПК). Кроме этого, освоение без ГРП позволит оценить истинный характер притока и истинный конденсатогазовый фактор (КГФ) конкретного пласта (рис. 3).

- Освоение скважины после одной стадии ГРП. Цель — оценить удельную продуктивность одной трещины ГРП, прирост относительно скважины без ГРП (рис. 3).

- Освоение скважины после 50% стадий ГРП. Цель — оценка влияния стадийности на продуктивность, выявление пропорции прироста продуктивности и стадийности, выбор оптимального количества стадий (рис. 3).

- Освоение после всех стадий ГРП, длительные газоконденсатные исследования (ГКИ) и эксплуатация на различных режимах. Цель — отслеживание параметров работы в динамике, в том числе дебитов газа и конденсата, воды, забойного давления и пр. (рис. 3) [2][4][11].

Рис. 3. Этапы освоения скважины

Необходимо отметить, что для обеспечения контроля за разработкой все скважины оборудованы перманентными забойными и устьевыми манометрами с телеметрией, а также ультразвуковыми расходомерами [3].

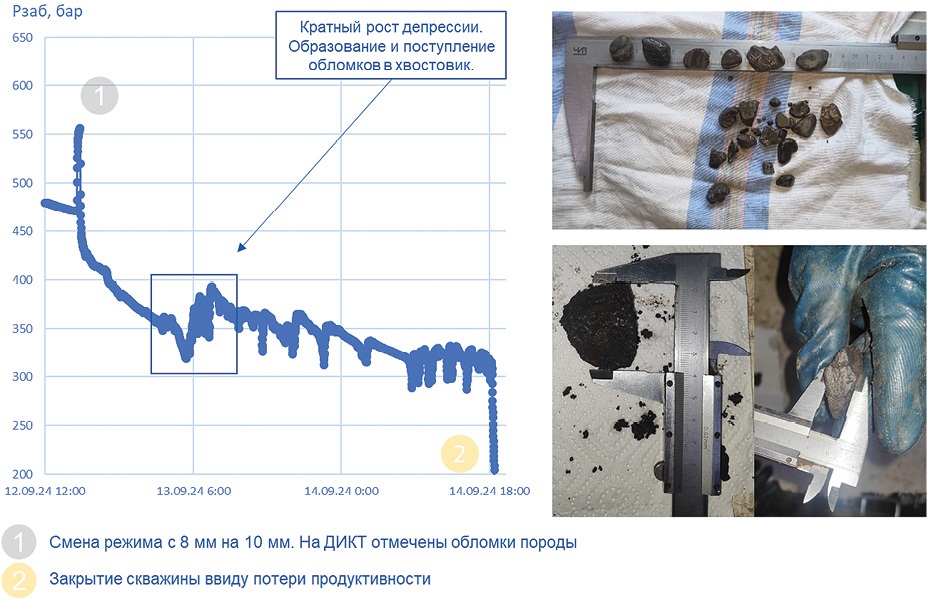

Однако во время проведения промысловых исследований, а также в процессе эксплуатации скважин были встречены осложнения в виде выноса на поверхность вместе с продукцией обломков породы [8][9].

Так, например, в скважине № 34 вынос обломков начался после освоения до ГРП, что осложнило проведение дальнейших работ. В скважине проведено восемь стадий ГРП, из них успешно только четыре, далее ввиду отсутствия связи с пластом работы были приостановлены и принято решение провести нормализацию забоя с помощью гибкой насосно-компрессорной трубки (ГНКТ). После чего были проведены оставшиеся 7 стадий, однако прироста продуктивности не получено. После этого при финальном освоении получено падение устьевых параметров по причине забития насосно-компрессорной трубки (НКТ) и ствола скважины обломками породы с проппантом до полной непроходимости, что также потребовало привлечения флота ГНКТ (рис. 4).

Рис. 4. Инцидент на скважине 34

Скважина № 5 была успешно освоена после 15 стадий ГРП, запущена в шлейф на режиме 12 мм, на котором проработала 9 суток, после чего была переведена на режим 22 мм. По истечении 15 часов работы на режиме в скважине также было получено падение устьевых параметров. На скважине также был мобилизован флот ГНКТ, при работе которого был определен непроход хвостовика на уровне 9-й муфты. Нормализовать ствол не удалось, скважина остановлена в ожидании бурения бокового ствола скважины (ЗБС).

Всего при освоении и эксплуатации вынос породы был зафиксирован примерно на 40% скважин, в связи с чем стала очевидна необходимость проведения работ по анализу причин и предотвращения дальнейших осложнений и связанных с ними аварий (рис. 5).

Рис. 5. Депрессии на скважинах

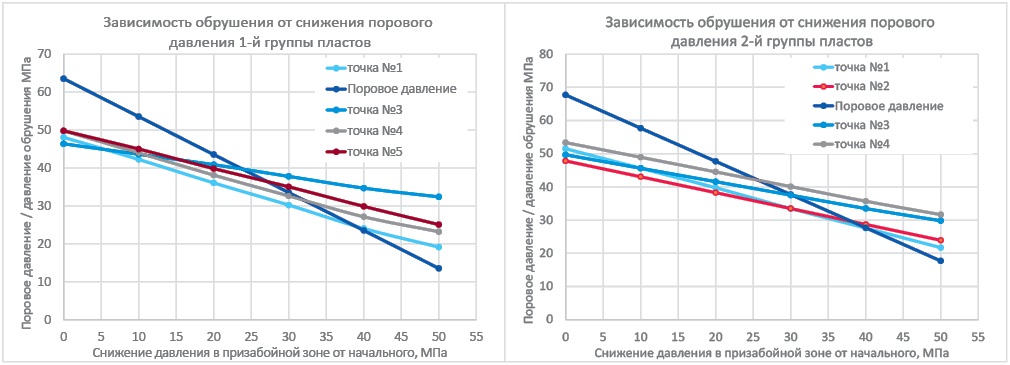

В процессе работы анализировались имеющие геомеханические модели скважины в увязке с режимами их эксплуатации. На первом этапе были построены зависимости давления обрушения от порового давления, однако выявить взаимосвязь давления обрушения и режимов эксплуатации не удалось. Сложность заключалась в том, что все скважины эксплуатировались с высокими депрессиями, достигающими в отдельные моменты 80% от начального пластового давления, однако обрушение ствола и вынос породы наблюдался не всегда. Важно упомянуть при этом, что для расчета депрессии в качестве пластового и, соответственно, порового давления традиционно использовалось значение начального пластового давления, поскольку регулярная сетка еще не была сформирована и границы области дренирования скважин не достигли ни границ залежей, ни других скважин. Для того чтобы проверить корректность этого допущения, были построены эпюры распределения давления в породе от ствола скважины до контура питания (рис. 6) [1].

Рис. 6. Геомеханические расчеты

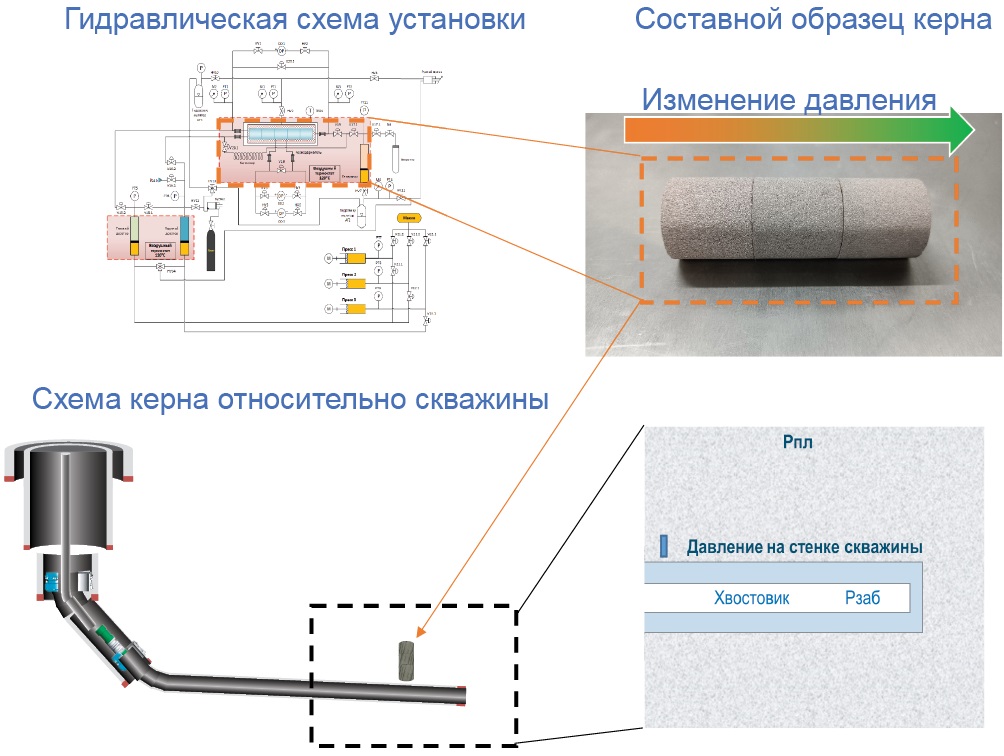

Стало очевидно, что область, наиболее подверженная рискам обрушения, расположена в непосредственной близости от ствола скважины (первые единицы или десятки сантиметров), поскольку эта область характеризуется наибольшим перепадом порового давления на единицу расстояния. Поровое давление в этой зоне, очевидно, будет отличаться как от пластового давления, согласно его классическому определению, так и от забойного. Для целей исследования это значение определено как давление на стенке скважины (рис. 7).

Рис. 7. Специальные исследования керна

Соответственно одной из важных задач выполняемой работы стало определение порового давления в призабойной зоне скважины, а также закономерностей его изменения в процессе эксплуатации скважины. Для решения этой задачи было принято решение использовать результаты специальных исследований керна по определению фазовых проницаемостей в системе «вода — газ» на первой ступени (фильтрация газа в образце с остаточной водонасыщенностью). Во-первых, образцы керна, используемые в таких исследованиях, имеют масштаб схожий с зоной интереса, а во-вторых, процессы, протекающие при этом, схожи с процессами в призабойной зоне скважины. Как известно, при проведении исследований на составном образце моделируется фильтрация путем прокачивания нескольких объемов газа, с фиксированием давлений на обоих его сторонах. Давление газа при этом сначала возрастает, а затем начинает снижаться по мере фильтрации газа через образец, что принципиально схоже с пластовыми процессами, поскольку в пласте также газ движется из зоны с высоким давлением в зону с низким [5][6].

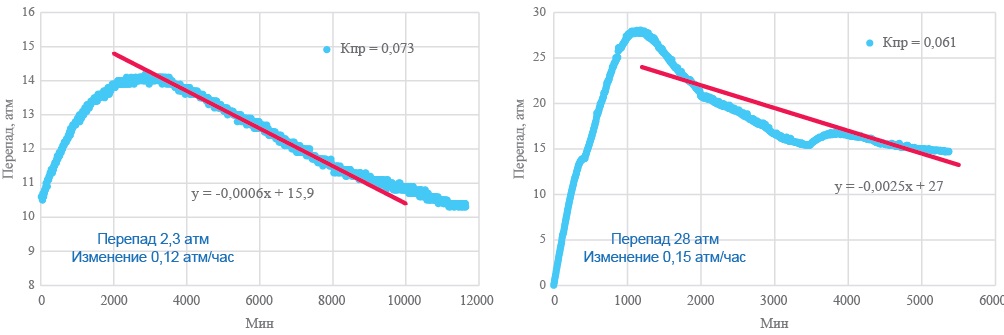

В результате обобщения данных была выбрана коллекция экспериментов, удовлетворяющая запросам, основным из которых была длительность эксперимента, достаточная для того, чтобы давление после стабилизации начало снижаться. Необходимо сказать, что далеко не все эксперименты удовлетворяли этому требованию, поскольку при таких низких фильтрационно-емкостных свойствах (ФЕС) это требует длительного времени, и зачастую эксперимент останавливался сразу после стабилизации. Полученная коллекция охватывала также необходимый диапазон свойств и давлений [7][10].

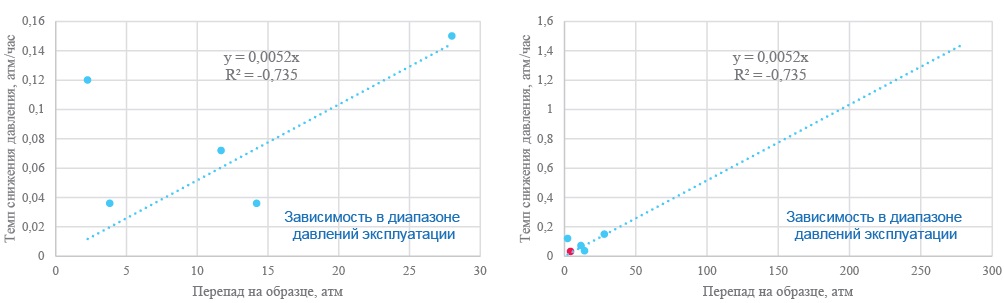

Далее по всем отобранным образцам была аппроксимирована скорость снижения давления (в атм./час) и построена зависимость скорости изменения давления от созданного перепада. Поскольку собственных точек было получено не слишком много, были привлечены данные аналогичных отложений соседнего месторождения, которые эту зависимость подтвердили.

Таким образом, скорость изменения давления в породе составила 0,52% от созданного перепада давления в час (рис. 8).

Рис. 8. Расчет давления на стенке по керновым данным

Следующим этапом было применить полученную зависимость к фактическим замерам давления на скважинах. Было определено, что поскольку достоверно известно только начальное поровое давление, то все последующие расчеты должны производиться от него. Таким образом, для полноценного анализа необходима вся история замеров давления на скважине. Далее принято, что в качестве перепада будет приниматься разница между давлением на стенке скважины и ее забойным давлением. Соответственно, зная это, с шагом в 1 час определяется давление на стенке скважины по следующей формуле:

Рстi = Рстi – 1 – 0,052 ∙ (Рстi – 1 – Рзабi – 1).

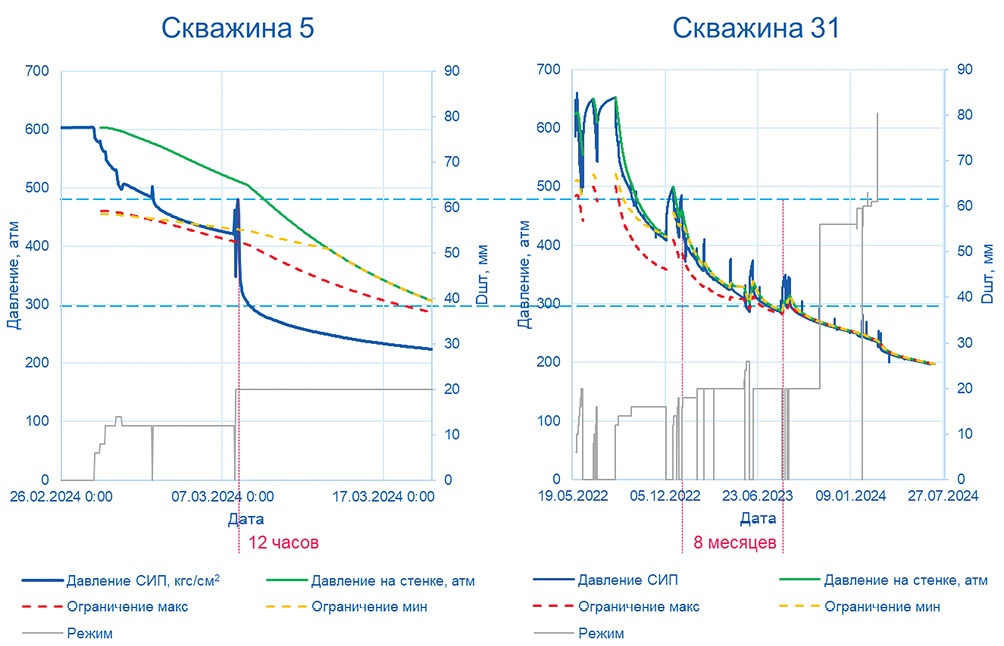

Далее из графика давления на стенке скважины по зависимостям, полученным из геомеханической модели, были рассчитаны давления обрушения для разных типов коллекторов и сопоставлены с историческими графиками забойных давлений. Из сопоставлений стало очевидно, что обрушение породы и вынос ее на устье скважины наблюдался как раз на тех скважинах, где забойное давление было снижено ниже давления обрушения. При этом с учетом полученной зависимости становится очевидно, что на риск обрушения породы влияет не столько величина созданной депрессии, столько скорость, с которой эта величина была достигнута (рис. 9).

Рис. 9. Результаты применения предлагаемой методики

Поскольку полученные результаты удовлетворительно согласуется с фактическими данными, полученными на скважинах, было принято решение о проведении аналогичных расчетов для всех скважин с многостадийным гидравлическим разрывом пласта (МСГРП) на рассматриваемом активе. Для этого при составлении программы освоения по каждой скважине строится индивидуальная геомеханическая модель и далее в процессе освоения производится постоянный мониторинг давления на стенке скважины и сопоставление его с забойным давлением, как с фактически полученным, так и с планируемым, при переходе с режима на режим. При этом после начала работ по контролю за забойным давлением случаи выноса породы полностью прекратились.

Ввиду новизны и относительно малого количества пригодных данных был составлен план уточнения расчетов, который включает в себя следующие работы:

- изменение программы исследований керна с учетом их необходимой длительности;

- уточнение зависимости скорости изменения давления на стенке скважины от перепада по мере получения новых керновых данных.

- апробация на других активах компании;

- дальнейшее подтверждение зависимости на месторождении Т.

Выводы

В процессе работы был проанализирован массив данных освоения и эксплуатации скважин, проанализированы причины образования обломков. Были проведены расчеты допустимых забойных давлений и режимов эксплуатации скважин. После проведения расчетов случаев обрушения породы и выноса ее на поверхность более не наблюдалось. Была разработана программа дальнейшего уточнения и масштабирования разработанной зависимости.

Список литературы

1. Баклашов И.В. Геомеханика. М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2004. Т. 1. Основы геомеханики. 208 с.

2. Басниев К.С., Кочина И.Н., Максимов В.М. Подземная гидродинамика. М.: Недра, 1993. 416 с.

3. Басниев К.С. Энциклопедия газовой промышленности. 4-е изд. Пер. с франц. М.: АО «ТВАНТ», 1994. 684 с., ил.

4. Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. М.: «Грааль», 2002, 575 с.

5. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. М.: Недра, 1991. 368 с.

6. Макфи К., Рид Дж., Зубизаретта И. Лабораторные исследования керна: гид по лучшим практикам. М. — Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2018. 924 с.

7. Николаевский В.Н. Геомеханика и флюидодинамика. М.: Недра, 1996. 447 с.: ил. ISBN 5-247- 03675-1.

8. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. Изд. 3-е, испр. и доп. М. — Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2016. 686 с.

9. Лейбензон Л.С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде. М. — Л.: ОГИЗ. Гос. изд-во технико-теорет. лит., 1947. 244 с.

10. Тиаб Дж., Доналдсон Эрл Ч. Петрофизика: теория и практика изучения коллекторских свойств. М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2009. 868 с.

11. Хасанов М.М., Булгакова Г.Т. Нелинейные и неравновесные эффекты в реологически сложных средах. М. — Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003, 288 с.

Об авторах

Т. И. ГатауллинРоссия

Гатауллин Тимур Ильгизович — заместитель главного геолога

7, ул. Пожарных и спасателей, г. Тюмень 625031

тел.: +7 (3452) 680-876

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. Ю. Смирнов

Россия

Смирнов Артем Юрьевич — начальник управления разработки «ЯМАЛ»

7, ул. Пожарных и спасателей, г. Тюмень 625031

тел.: +7 (3452) 680-470

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Е. В. Крючкова

Россия

Крючкова Екатерина Витальевна — главный специалист

7, ул. Пожарных и спасателей, г. Тюмень 625031

тел.: +7 (3452) 680-432

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Гатауллин Т.И., Смирнов А.Ю., Крючкова Е.В. Планирование режимов освоения и эксплуатации скважин с многостадийным гидроразрывом пласта. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(3):24-35. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-24-35. EDN: EMFRLW

For citation:

Gataullin T.I., Smirnov A.Yu., Kryuchkova E.V. Organization of well development with multistage hydraulic fracturing. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(3):24-35. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-3-24-35. EDN: EMFRLW