Перейти к:

Грависейсмическое строение земной коры и её пятиокеаническая геострофа

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-60-75

EDN: JROFTS

Аннотация

Введение. Приоритетные позиции Российской геологии-геофизики в прошлом и в будущем надежно обеспечены огромным объёмом минерально-сырьевых ресурсов Евразийского протоокеана (ЕАО) от древней Арктики до Среднего Востока, который со всех четырёх сторон граничил до своего закрытия с другими в различной степени раскрытыми протоокеанами между Гондваной, Европой и Азией с Сибирью (G-E-A).

Цель исследования. Построение актуальной грависейсмической модели земной коры как основы для выделения 4 тектонических режимов R-T-O-E (рифтогенного, талассогенного, орогенного, эпейрогенного) и пятиокеанической геострофы Земли с двумя циркумполярными (ПЦО-ВЦО) и тремя межматериковыми протоокеанами (ЕАО-ГАО-ЕГО).

Материалы и методы. Сбор и объединение современных геолого-геофизических данных по нефтегазоносным и минерагеническим провинциям мира для 4-сегментного (RT-TO-OE-ER) районирования и сейсмостратиграфического расчленения осадочных комплексов на UST-MST-DST-LST-формации с учетом глобальных колебаний (растущего, максимального, падающего и низкого) уровня моря.

Результаты. Выделение 8 геострофических плит современной земной коры с её четырёхсегментным (RT-TO-OE-ER) районированием и сиквенс-стратиграфическим расчленением на 12 глобальных сиквенсов (осадочных комплексов).

Заключение. На основе актуальных грависейсмических данных с выделением 4 типов геодинамических обстановок и 4 типов осадочных формаций разработана новая концепция пятиокеанической геострофы земной коры, способная с момента образования Мирового океана объяснить как прошлые, так и будущие этапы тектоно-стратиграфического развития осадочных бассейнов, нефтегазоносных и минерагенических провинций.

Ключевые слова

Для цитирования:

Глебов А.Ф. Грависейсмическое строение земной коры и её пятиокеаническая геострофа. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(2):60-75. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-60-75. EDN: JROFTS

For citation:

Glebov A.F. Graviseismic structure of the earth’s crust and its five-oceanic geostrophe. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(2):60-75. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-60-75. EDN: JROFTS

Введение

В данной статье на основе фундаментальных грависейсмических и нефтегазогеологических исследований Э.Э. Фотиади, Н.Н. Пузырёва, А.С. Алексеева, С.В. Гольдина, И.С. Чичинина, Е.Б. Груниса и многих других российских и зарубежных геологов [1—20], а также классических определений Н.А. Беляевского [2] четырёх тектонических режимов земной коры (Р-Т-О-Э) и производственных геолого-геофизических материалов свыше 390 добычных и 90 поисковых проектов Срединной Евразии, Среднего Востока и остального мира [3—9] впервые представляется новая геодинамическая концепция пятиокеанической геострофы земной коры исходя из наличия 8 современных геострофических плит (рис. 1, 2) с их четырёхсегментным районированием (табл. 1—3) и четырёхформационной структурой 12 глобальных осадочных комплексов, известных как сиквенсы Л.Л. Слосса [14—17].

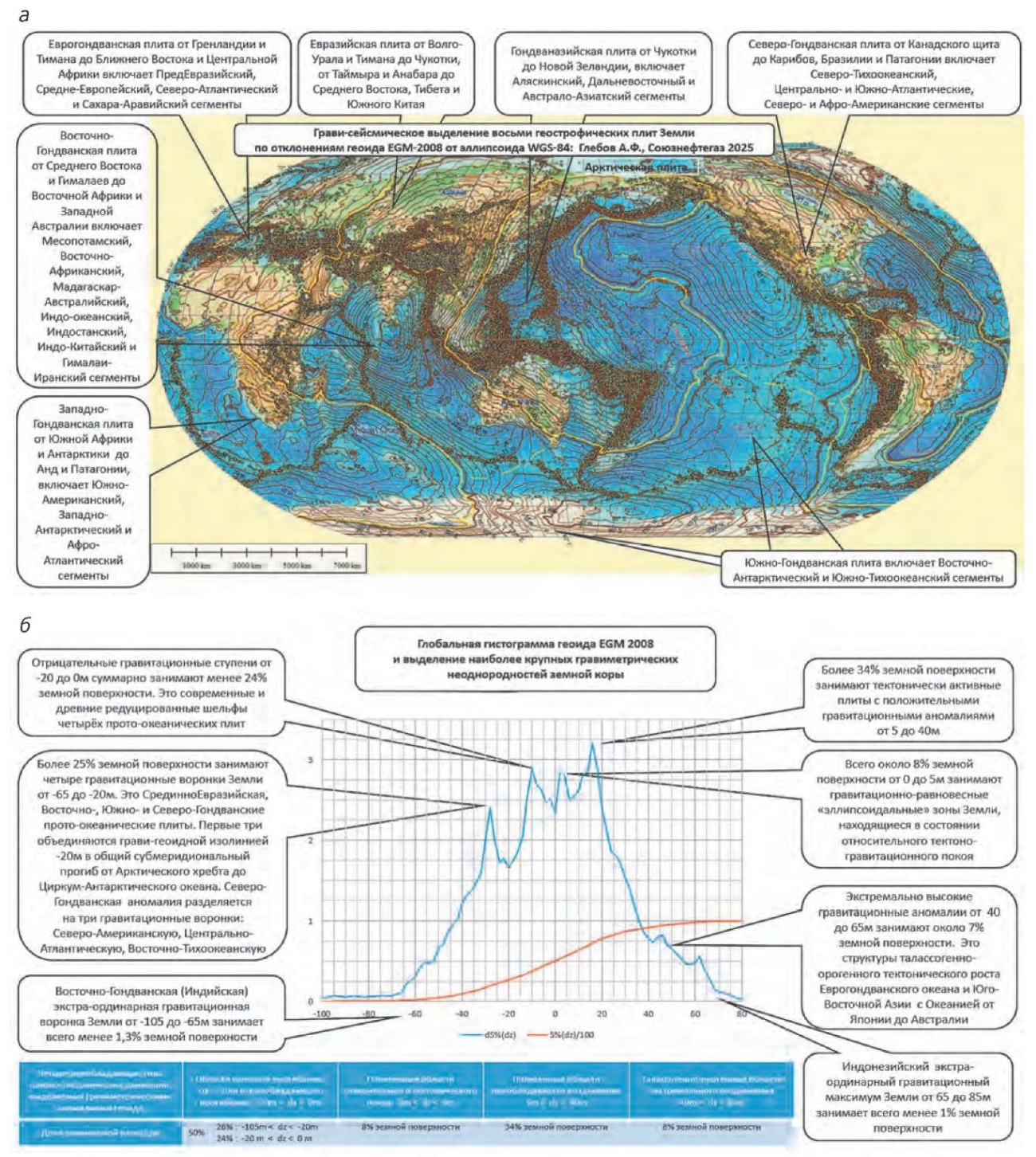

Рис. 1. Грависейсмическое выделение: (a) 8 геострофических плит земной коры по изогипсам геоида EGM 2008 с сейсмическими событиями 1970—2025 годов более 4 баллов; (б) основных геодинамических сегментов земной коры по гистограмме геоида.

https://svs.gsfc.nasa.gov/11234/

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/

Fig. 1. Gravi-seismic identification — (а) of 8 geostrophic plates of the earth’s crust on the base EGM 2008 geoid isohypses and 1970—2025 seismic events with Richter magnitude more than 4; and (б) of the largest lithospheric segments of the earth’s crust on the base EGM 2008 geoid histogram.

https://svs.gsfc.nasa.gov/11234/

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/

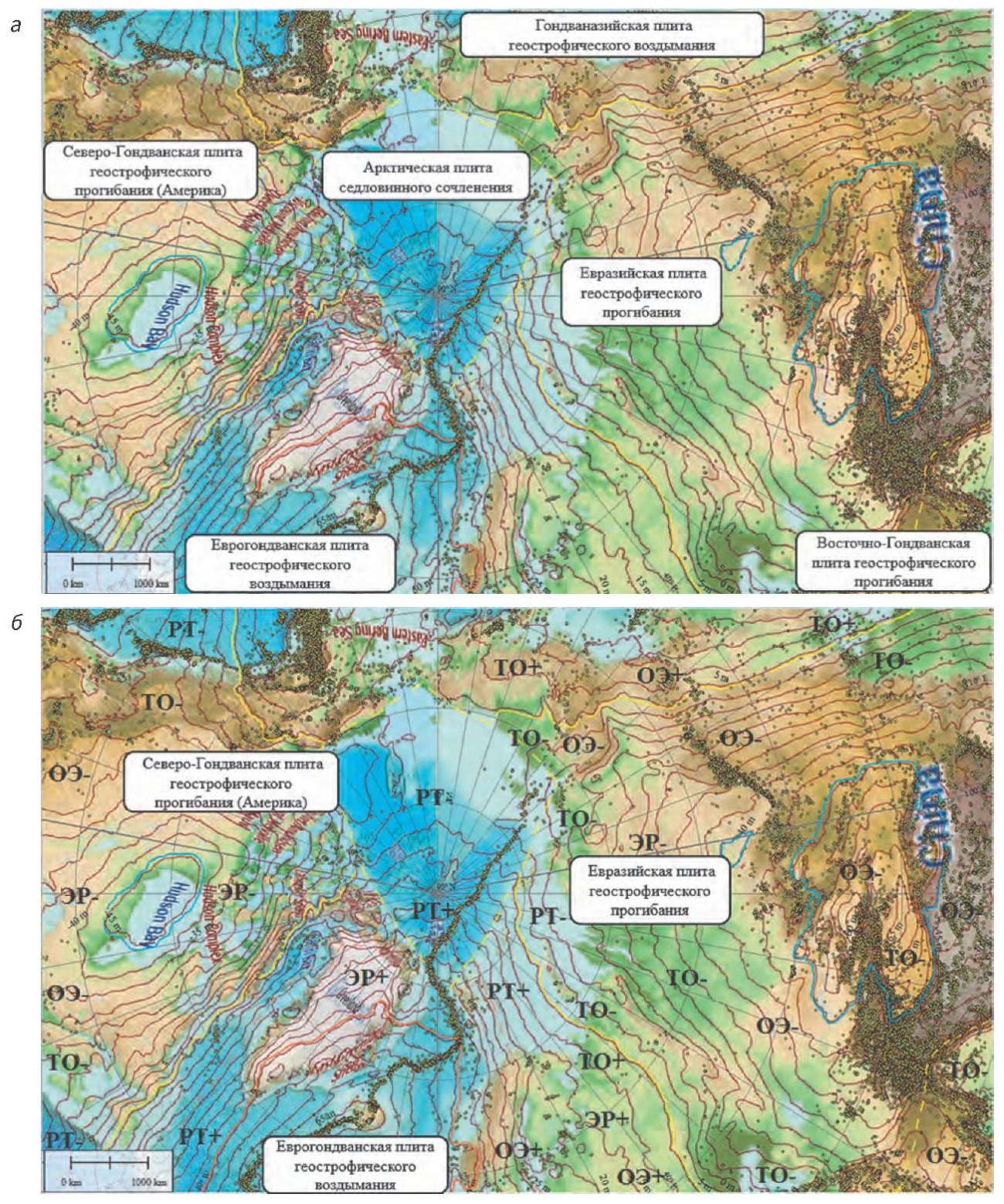

Рис. 2. Грависейсмическое выделение: (а) 6 геострофических плит северного полушария Земли по изогипсам геоида EGM-2008 с сейсмическими событиями 1970—2025 годов более 4 баллов; (б) выделение 8 геодинамических обстановок прогибания (RT-, TO-, OE-, ER-) и воздымания (RT+, TO+, OE+, ER+) для разных литосферных сегментов северного полушария

Fig. 2. Gravi-seismic identification — (а) of 6 geostrophic plates of the Northern Hemisphere on the base EGM 2008 geoid isohypses and 1970—2025 seismic events with Richter magnitude more than 4; and (б) of the 8 geodynamic settings of subsidence (RT-,TO-,OE-,ER-) and uplift (RT+,TO+,OE+,ER+) for different lithospheric segments

Таблица 1. Четыре типа осадочных формаций (системных трактов) по линейным коэффициентам (y = a × x + b) кросс-плотов «кровля/подошва» [3][7]

Table 1. Four types of sedimentary formations (system tracts) according to linear coefficients (y = a × x + b) of “Top Versus Bottom” cross-plots [3][7]

TVB (Top Versus Bottom) | a < 1 | a > 1 |

b > 0 | UST (уровень моря растет) | LST (уровень моря низкий) |

b < 0 | DST (уровень моря падает) | MST (уровень максимальный) |

Таблица 2. Четыре типа геодинамической обстановки, соседствующих друг с другом в границах каждой отдельной плиты геострофического воздымания/прогибания [7][8]

Table 2. Four types of geodynamic environment adjacent to each other within the boundaries of each individual plate of geostrophic uplift/subsidence [7][8]

Мощность земной коры | Увеличенная | Уменьшенная |

Уменьшается | ЭР/ER | РТ/RT |

Увеличивается | ОЭ/OE | ТО/TO |

Таблица 3. Двенадцать осадочных комплексов Центральной Евразии, Ближнего Востока, США и остального мира [8][10][11][14—17], сверху и снизу ограниченных глобальными несогласиями от Л.Л. Слосса (1963, 1988), Стратиграфия Канзаса GS (1968) С. Хагена, Л. Хензика до А.Ф. Глебова (2013)

Table 3. Twelve sedimentary complexes of Central Eurasia, Middle East, USA and the rest of the world [8][10][11][14—17], in top & bottom limited by global unconformities from L.L. Sloss (1963, 1988), Stratigraphy of Kansas GS (1968) by S. Hagen, L. Hensiek to A.F. Glebov (2013)

1. Ar-Pr1: Биполярный ВР (ПЦО/PCO & ВЦО/SCO) или Sauk/Саук 1 (после Гуронский — до Эдиакарский 2400—635 млн лет) |

2. Pr-Cm1: Гондвана-Евразийский GEA (ПротоГея) или Sauk/Саук 2 (Рифей-Вендский, Юрубчено-Тохомский, Непско-Ботуобинский) |

3. Cm-О1: Еврогондванский EG или Sauk/Саук 3 (Балтийский, Сахара-Аравийский, Северо-Гондванский) |

4. О-D1: Тимано-Печорский TP или Типпеканоэ/Tippecanoe |

5. D-С1: Волго-Уральский VU или Каскаския/Kaskaskia (D-Миссиссипий) |

6. С-Р1: Прикаспийский PC или Абсарока/Absaroka (Пенсильваний-Р1) |

7. Р-Т1: Северо-Каспийский NC или Зуни/Zuni-1 |

8. Т-J1: Скифско-Туранский ST или Зуни/Zuni-2 |

9. J-K1: Западно-Сибирский WS или Зуни/Zuni-3 |

10. K-Pg1: Средне-Каспийский MC или Месопотамский, Зуни/Zuni-4 |

11. Pg-Ng1: Терско-Каспийский TC или Левантийский, Тэджас/Tejas-1 |

12. Ng-Q1: Южно-Каспийский SC или Тэджас/Tejas-2 |

На основе анализа морфологии геоида, сейсмоактивных и магматических поясов, аномалий Буге и глубин Мохо [2], а также межрегионального сопоставления крупных нефтегазоносных провинций [7—17] была выработана простая тектоническая концепция рифтогенного раскола Протогеи (Proto-GEA) в позднем протерозое на три протоматерика (Гондвану, Европу и Азию с Сибирью) с образованием между ними 5 протоокеанов, изначально раскрытых в различной степени, но последовательно закрывающихся после достижения своего максимального раскрытия: 1. ПЦО — 2. ЕАО — 3. ГАО — 4. ЕГО — 5. ВЦО. Такая концепция пятиокеанической геострофы позволяет:

1) дать неожиданную расшифровку древнего названия нашей планеты GEA и признать «квартер» тектонически верным названием современной эпохи с грядущим максимальным раскрытием ЕГО как четвертого протоокеана, а также спрогнозировать наступление «квинтуса», геофизически определяемого в будущем по финально широкому раскрытию евро-гондванской Северной Атлантики и последующему геострофически быстрому раскрытию Арктики как Второго Циркумполярного протоокеана Земли (ВЦО);

2) признать вхождение в состав Гондваназийского (ГАО) — Индийского и Тихого океанов, разделенных в настоящее время Индо-Китайским полуостровом, а в ближайшем будущем и растущим Западно-Тихоокеанским талассогенно-орогенным поясом;

3) признать существование не Уральского или Палеоазиатского, а именно Евразийского протоокеана как второго после ПЦО широко раскрытого с протерозоя до пермо-триаса океана между Европой и Азией и от Анабарского щита до Аравийского; затем с середины триаса до неогена ЕАО представлял собой два крупных медленно мелеющих моря (Западно-Сибирское и Скифско-Туранское), связанные Ямал-Тургай-Каспийским прогибом от Карского моря до Месопотамского; в квартере ЕАО от Каспия до Карского побережья практически закрылся и пересох, но и сегодня сохранил внутри своей Центрально-Азиатской части — первопричину образования современного супер-континента Евразия в виде отрицательных аномалий поверхности геоида как остатков двух крупных гравитационных воронок прошлого (рис. 2);

4) признать биостратиграфически и геофизически не установленным точное расположение на современной геологической карте Евразии Первого Циркумполярного океана (ПЦО), давшего начало до-Эдиакарским предшественникам современных форм жизни; возможно лишь сузить площадь таких поисков зоной слияния ЕАО-ГАО-ЕГО, вероятно, от Месопотамии до Тибета.

С тектоно-структурных позиций нефтегазогеологического районирования развиваемая в данной статье грависейсмическая концепция пятиокеанической геострофы дает новое понимание плитной геодинамики с «неколлизионной» равновесно-сдвиговой природой межплитных границ, эпицентральными областями воздымания/прогибания и циклической сменой тектонических режимов на соседствующих друг с другом разных плитных сегментах.

Каждая из 8 современных геострофических плит Земли содержит уникально различный ресурсный потенциал шести основных первичных источников энергии для 7 существующих цивилизаций, заинтересованных в развитии добычи полезных ископаемых в Антарктиде и освоении восьмого энергетического региона в Арктике.

Определение гравитации, 4 тектонических режимов и 4 геодинамических обстановок как главного источника и механизма геолого-энергетической эволюции нашей планеты

В физике различают всего четыре фундаментальных типа взаимодействий. Это электромагнитные, упруго-плотностные, ядерные сильные и слабые взаимодействия. Электромагнитные свойства описывают способность физических тел пропускать электрический ток и обладать магнитной поляризуемостью. А упруго-плотностные свойства определяют способность физических тел сохранять свои внешние формы и внутренний вес по дифференциальным законам волновых уравнений Ньютона — Гука, которые в большинстве случаев не имеют явного аналитического решения. Но именно из них следует: гравитация — это сейсмическое поле нулевой (инфранизкой) частоты от сильно различных по массе движущихся тел (AG0).

Силы земного притяжения также подчиняются этому определению, а их физическое измерение на поверхности земной коры и эквипотенциальной поверхности геоида (рис. 1, 2) в комплексе с сейсмологическими, электромагнитными, геодезическими и тектоно-стратиграфическими исследованиями дает геологам-геофизикам ясное понимание того, что:

1) внутреннее вещество Земли не находится в полностью жидко-расплавленном состоянии, так как в ином случае её внешняя поверхность давно бы приобрела правильные эллипсоидальные очертания;

2) существует много разных типов земной коры, но два из них: континентальный и океанический — максимально различаются своими мощностными и упруго-плотностными характеристиками, а два других обеспечивают циклический переход от одного к другому;

3) по геофизическим данным аномалий Буге и поверхности Мохо в земной коре достоверно выделяются её по-разному деформированные сегменты с различной геодинамической обстановкой и закономерно стадийным переходом от рифтогенного и талассогенного режимов к орогенному и эпейрогенному (Р-Т-О-Э).

При этом собственно сам горообразовательный процесс не является результатом дрейфа материков или их плитных коллизий, а постоянно протекает при всех четырёх режимах гравитационной деформации земной коры от минимальной до максимальной мощности из-за её стремления занять максимально равновесные эллипсоидальные формы внешней твёрдой поверхности.

По этой третьей ключевой позиции мировая геофизика сегодня должна быть благодарна малоизвестной советской монографии 1981 года Николая Андреевича Беляевского [2] из ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского, который, в отличие от большинства советских «фиксистов» и «мобилистов» того времени, был критически настроен к евро-американским концепциям как «инверсионных геосинклиналей», так и «дрейфа континентов с коллизионной тектоникой плит». А поэтому и смог воодушевить свой талантливый коллектив, чтобы по аномалиям Буге и редким профилям ГСЗ выполнить обобщающие построения поверхности Мохо для всех континентов Земли. Но это была последняя работа Н.А. Беляевского, которая, изданная его учениками и соратниками, не получила должной оценки ни в России, ни за рубежом.

Конечно, это никак не умаляет его научного вклада, а, напротив, позволяет сегодняшнему поколению геологов-геофизиков твёрдо отстаивать российские приоритеты в мировой геологии и геофизике. А в те застойные годы сдачи передовых позиций советской геологии, её технологического отставания и полного переписывания в модных терминах «тектоники плит» Н.А. Беляевский, так же как В.В. Белоусов и некоторые другие советские геологи, никак не мог согласиться с тем, что «геофизически доказанный горизонтальный спрединг океанического дна автоматически означает дрейф жестких материковых плит с их обдукцией и субдукцией». Для того чтобы обосновать ведущую роль гравитации в деформировании земной коры, Н.А. Беляевский определил 5 типов тектонических режимов, из которых мы выбрали лишь 4, минимально необходимых для достаточно полного понимания всех историко-геологических особенностей земной коры на основе грависейсмических и тектоно-стратиграфических данных.

Итак, для максимально достоверного изучения 12 глобальных осадочных комплексов — сиквенсов (табл. 3) минимально необходимо всего четыре типа тектонических режимов квадроциклического развития земной коры. Это рифтогенный (Р) — талассогенный (Т) — орогенный (О) — эпейрогенный (Э) режимы, последовательная смена которых приводит к парагенетическому соседству 4 разных геодинамических обстановок: (ЭР)-(РТ)-(ТО)-(ОЭ) в границах каждой отдельной геострофической плиты воздымания или прогибания земной коры. В таком виде закон смены тектонических режимов осадконакопления (табл. 1—3), вытекающий из линейно-дифференциального уравнения эволюции земного рельефа [3][7], окончательно был сформулирован в 2013 году при подготовке статьи [8] по запросу Л.П. Бовта и Е.Б. Груниса. По своему содержанию этот закон тектоно-сегментного районирования земной коры дополняет ранее известный закон Головкинского — Вальтера формационно-фациального соседства в плане и разрезе, а также известные сиквенс-стратиграфические подходы Слосса, Вейла, Хака и других геологов по выделению глобальных несогласий и трех системных трактов: низкого, трансгрессирующего и высокого уровня моря.

Геолого-геофизические парадоксы евро-американских концепций геосинклиналей и дрейфа континентов от Меркатора до наших дней

Чтобы их объяснить, сначала нужно понять: почему «мобилистские» тектонисты для Северной Америки так активно используют термин Лаврентия и что такое в их понимании Лавразия или Лавруссия? Может, потому что физиографические объекты с именем Святого Лаврентия широко распространены как на востоке, так и на западе Северной Америки? Но ведь примерно так же обстоят дела и с именем Гудзон и некоторыми другими. И вообще двойных-тройных имен в англоязычных культурах очень много. Так, может быть, для того, чтобы геологически отделить Южную Америку от Северной? Или потому, что Амеразия и Амеруссия звучат неблагозвучно? А Гудазия и Гудруссия сильно не прагматично? Нет, не поэтому.

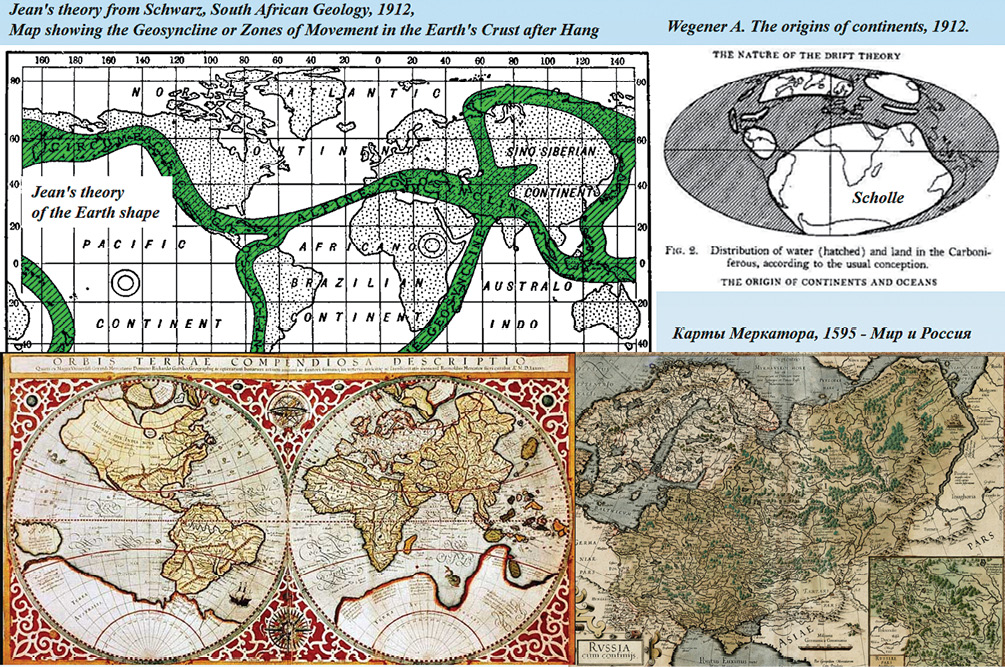

А потому, что большинство геологов-тектонистов ясно понимают, что все вышеперечисленные названия Америки не настоящие. Действительно, ведь в 1492 году Христофор Колумб открыл Ост-Индию, а десять лет спустя Америго Веспуччи определил её отдельное континентальное расположение. Материку сменили имя, а местное население продолжили называть индейским. Уже к 1595 году Меркатор составляет достаточно близкие к современным карты Америки, Африки, Европы, Азии и даже России от Прибалтики до Сибири. Сравните, например, контуры Балтийского и Черного морей по Меркатору (рис. 3, внизу) с плитно-тектоническими картами России 2008—2025 годов (рис. 4, слева).

Рис. 3. Историко-геологические карты Меркатора (1595, внизу) и Шварца, Вегенера (1912, сверху)

https://archive.org/details/southafricangeol00schwrich/page/36/mode/2up

Bibcode:1912GeoRu...3..276W. doi: 10.1007/BF02202896. S2CID 129316588.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mercator_World_Map.jpg

https://portulan.ru/wp-content/uploads/2025/01/Russia_Mercator_1595—1536×1142.jpg

Fig. 3. Historical maps from Mercator (1595, bottom) to Schwarz and Wegener (1912, top)

https://archive.org/details/southafricangeol00schwrich/page/36/mode/2up

Bibcode:1912GeoRu...3..276W. doi: 10.1007/BF02202896. S2CID 129316588.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mercator_World_Map.jpg

https://portulan.ru/wp-content/uploads/2025/01/Russia_Mercator_1595—1536×1142.jpg

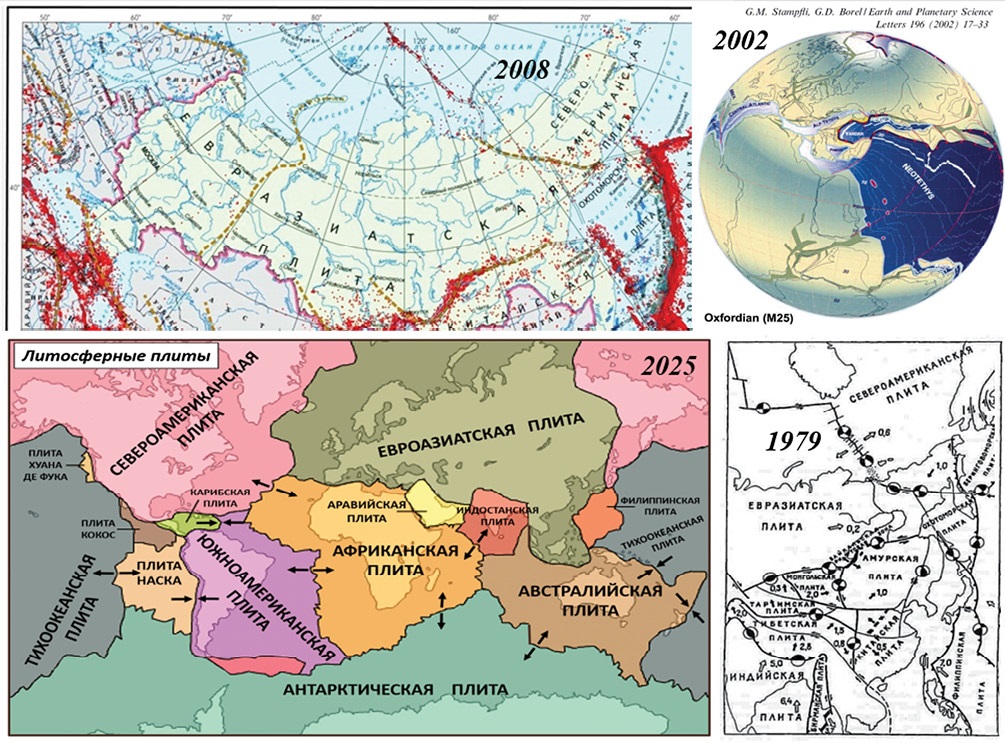

Рис. 4. Схемы плитно-тектонического строения Евразии разных авторов. Обратите внимание на глобальную реконструкцию 2002 года Г.М. Стэмпфлая и Г.Д. Бореля оксфордской Лавразии и Гондваны [18], а также на положение западной границы Северо-Американской плиты на северо-востоке России по данным тектоники плит 1979, 2008 и 2025 годов

https://www.mindat.org/reference.php?id=375706

Fig. 4. Global plate tectonics reconstruction of Oxfordian`s Laurasia and Gondwana (Stempfli, Borel, 2002) and various positions of the western borderline of the North American plate at northeastern Russia based on plate tectonics versions in 1979, 2008, 2025

https://www.mindat.org/reference.php?id=375706

Также на картах Меркатора конца XVI века достаточно точно изображены береговые линии востока Америки и запада Африки (рис. 3, внизу), согласованные изгибы которых не оставляют малейших сомнений об их исторической принадлежности одному общему расколотому Афро-Американскому материку, позднее названному Зюссом Гондваной. К 1912 году этот древний суперматерик исторически объединили с Европой (рис. 3, вверху) и в современном виде представляли его как два частично затопленных палеоконтинента: Северо-Атлантический и Афро-Бразильский, а по дну океана между ними проводили границу в виде молодой Альпийской геосинклинали. Но Альфред Вегенер [19], не признавший этой границы, в 1912 году обосновал плитно-тектоническую принадлежность обеих Америк к Африке и прогнозировал более молодой возраст океана между ними. Это вызвало такую бурю негодований и насмешек на 50 лет вперед, что она до сих пор не находит никакого разумного объяснения в среде евро-американских геологов, хотя вполне понятна за пределами этого круга.

Только в 1960—1970-е годы, после прямого получения молодых датировок океанического дна, доказавших отсутствие разделительной Альпийской геосинклинали на дне Центральной Атлантики: (1) идеи Вегенера были спешно признаны как «тектоника плит с дрейфом материков, распадом Пангеи и образованием супер-Евразии», (2) прежняя теория геосинклинального развития, разработанная на примере Аппалачей и Альп, была решительно отвергнута как «фиксистская» и противоречащая «мобилизму» плит, (3) для Северной Америки в рамках новой тектоники плит с понятной старой целью стали использовать её третье имя — Лаврентия.

Сегодня благодаря Эдуарду Зюссу — австрийцу и почетному члену Санкт-Петербургской академии наук, установившему в 1860—1880-х годах тектоническую принадлежность Индии и Африки к суперконтиненту Гондвана (санскрит. gondavana — «лес гондов»), пришло время признать геологически верным колумбовское название коренного населения Америки — индейцами/гондванцами, а северной и южным частям Америки вернуть тектонически точные названия — Гондвана Северная и Гондвана Западная. Так же как Индия с Индокитаем и Аравия с Мадагаскаром — это Гондвана Восточная, Африка — Гондвана Центральная, а Антарктида с Австралией — Гондвана Южная.

Западную и Среднюю Европу вместе с Северной Африкой тектонически следует определить как Еврогондвану, разделенную Тетисом в границах Средиземного моря по Э. Зюссу. Россию и её ближнее зарубежье выделить как Срединную Евразию в границах закрывшегося Евразийского протоокеана. А группу стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с их западно-тихоокеанскими и восточно-индийскими побережьями тектонически определить как растущую Гондвазию с закрывающимся Гондваназийским протоокеаном от Аляски и Чукотки через Сахалин и Корею до Полинезии и Австралии (рис. 1).

В этой связи становится понятным, что собственно Лавразии и Лавруссии в тектонической истории Земли после раскола Протогеи никогда не могло существовать, потому что между Европой и древней Сибирью с многочисленными Азиатскими террейнами с позднего протерозоя до кунгурского кризиса середины перми существовал крупный Евразийский протоокеан [4][8], который широко был раскрыт до середины девона, а в карбоне стал мелеть и к пермо-триасу разделился на два крупных мезозойских моря: Западно-Сибирское и Скифско-Туранское.

К неогену оба этих моря сильно обмелели, сохранившись как Карское море на севере и Каспий с Аралом на юге. Но на широко известных евро-американских реконструкциях палеозоя-мезозоя Евразийский протоокеан увидеть, как правило, невозможно. Например, из публикации 2002 года Г.М. Стэмпфлая и Г.Д. Бореля [18] с глобальной реконструкцией оксфорда видно, как в это время развивались рифтовые системы Северной Атлантики и Восточной Африки, как широко был раскрыт НеоТетис, а Индия с Мадагаскаром и Антарктида с Австралией начали откалываться от Африки. Но при этом отсутствуют такие всем хорошо известные морские нефтегазоносные провинции юрского периода, как Западно-Сибирская — от Томска до Урала и Ямала, а также Скифско-Туранская, включающая Средний Каспий, Бузачи, Мангышлак и другие западно-азиатские бассейны (рис. 4, сверху справа).

Вытекающие отсюда недостоверные плитно-тектонические выводы о том, что российский сектор Среднего Каспия абсолютно бесперспективен на мезозойскую нефть, а в оксфорде Срединно-Евразийские морские бассейны от Енисей-Хатангского прогиба до Предкавказья и Среднего Каспия все целиком представляли собой субконтинентальную сушу, абсолютно не верны и они не соответствуют успешному развитию нефтедобычи из триас-нижнеюрских и юрско-нижнемеловых резервуаров на Среднем Каспии и Западной Сибири. С пермо-триаса до средней юры огромный Западно-Сибирский регион [3—9] развивался как межостровное море ЕАО с высокими вулканическими островами типа Кузнецкого Алатау с извилистыми побережьями и песчаниками вогулкинской толщи, а с баженовского времени до неогена здесь развивался широкий мелководный шельф Западно-Сибирского моря со всеми известными колебаниями уровня Мирового океана и глобальными сиквенсами мезозоя.

Также на сейсмоструктурных картах современной Европы с выделением четырёх тектонических обстановок по изогипсам горизонта Мохо (2016) отчетливо видно, что вместо классически изометричного Балтийского щита на севере Средней и Восточной Европы существует древний субмеридиональный орогенно-эпейрогенный сегмент повышенной мощности земной коры от Северной Швеции и Южной Финляндии через Латвию и Белоруссию до Украины и Молдавии (рис. 5б). По данным геологического изучения нефтегазовых месторождений Калининграда, Восточной Польши и Западной Украины явно видно, что эта древняя структура существовала в протерозой-палеозойское время как региональный мегавал, отделявший Евразийский протоокеан (ЕАО) от Еврогондванского (ЕГО).

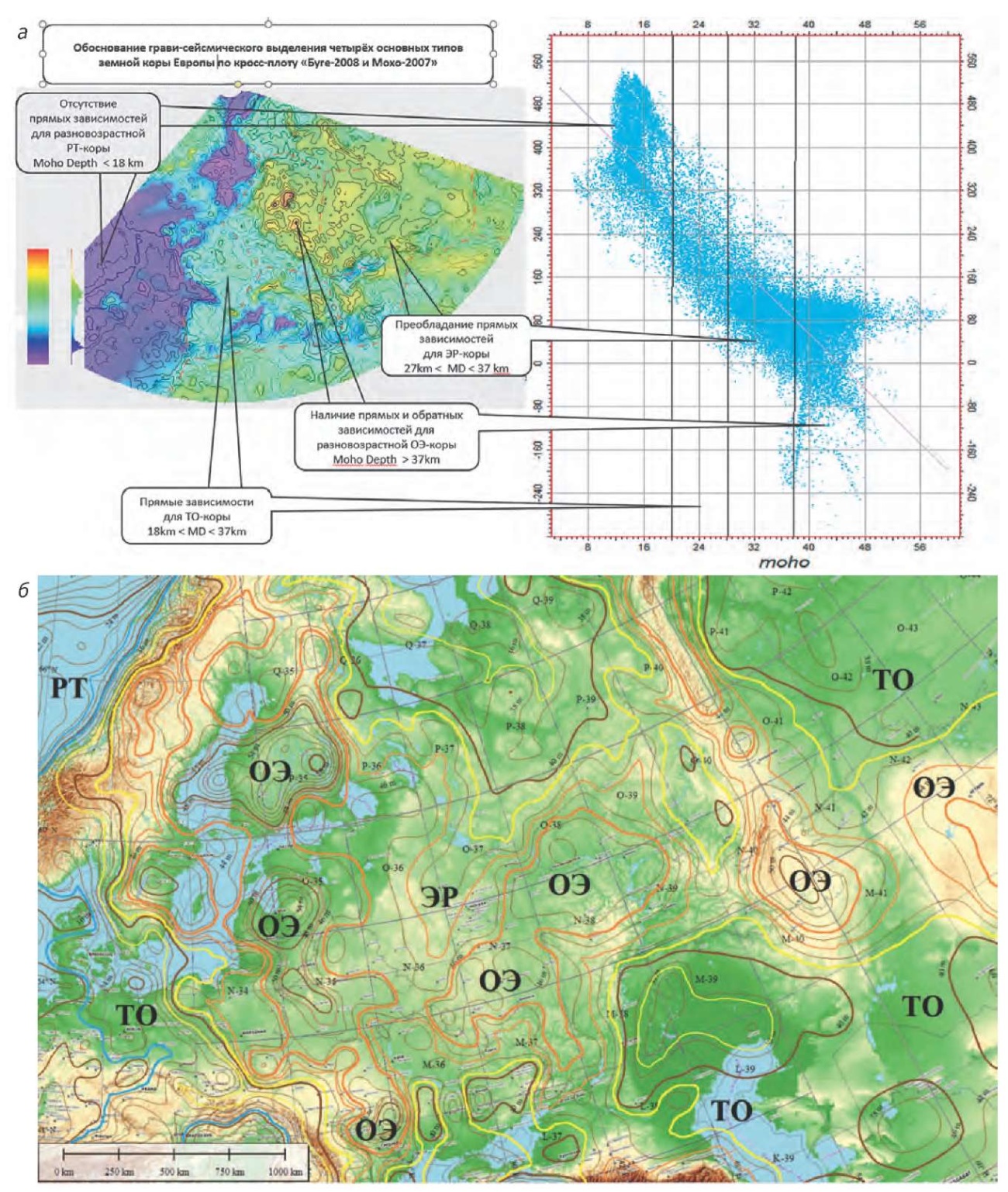

Рис. 5. Грависейсмическое выделение: (а) четырёх основных типов земной коры Европы по кросс-плоту «Буге-2008 / Мохо-2007»; (б) четырёх геодинамических обстановок Восточной Европы по карте глубин Мохо 2016 года

https://www.seismo.helsinki.fi/mohomap/

Fig. 5. Gravi-seismic identification — (а) of 4 main types of the European crust according to the cross-plot Bouguer-2008 versus Moho-2007; and (б) of the 4 geodynamic settings of the East Europe on the base 2016 map of Moho depth

https://www.seismo.helsinki.fi/mohomap/

Восточнее Балтийско-Молдавского мегавала расположены Воронежский и Токмовский своды Русской плиты, которые не полностью разделяли верхнепалеозойские нефтегазовые провинции Тимано-Печоры и Волго-Урала от Прикаспийской, Скифско-Туранской и Западно-Сибирской, сохраняя свободное морское сообщение между ними. Но к середине перми после воздымания Южного Урала и Кокчетавского массива их морская связь в результате кунгурского кризиса частично прекратилась, хотя уже к началу среднего триаса она полностью восстановилась через Тургайский пролив между Скифско-Туранским и Западно-Сибирским морями мезозоя.

На основании вышеизложенного становится ясным, что Россия в границах Меркатора от Тимано-Печоры до Каспия и Сибири, покрытая обширными морями ЕАО, не могла быть ни в палеозое, ни в мезозое сухопутным мостом из Европы в Восточную Сибирь и тем более в Азию. Поэтому не могло существовать никакой Лавруссии или Лавразии, сухопутно связанных в палеозое с северо-гондванской Лаврентией. При этом в границах прото-Средиземного моря (Тетиса) и прото-Атлантики (Япетуса) ЕГО, конечно, существовал на протяжении всего палеозоя, но в недораскрывшемся состоянии. Южные и Центрально-Атлантические ветви этого океана начали развиваться с середины карбона — ранней перми, затем соединившись на юге с индо-океанскими ветвями ГАО, достигли в кунгурское время локального максимума рифтогенного раскрытия. В активную фазу талассогенного раскрытия они вступили только в конце пермо-триаса, которая и продолжается до настоящего времени. Но Северная Атлантика по сравнению с ними до сих пор находится в недоразвитой рифтогенно-талассогенной обстановке.

Также необходимо отметить, что еще до всеобщего признания «мобилистской» концепции Вегенера один из самых выдающихся знатоков геологии Северной Америки от Кордильер до Аппалачей Л.Л.Слосс [16] в 1948—1963 годах успешно применял межрегиональную схему сиквенс-стратиграфического расчленения осадочного чехла Северной Америки от докембрия до неогена на 6 глобальных сиквенсов (табл. 3). В качестве их названий он использовал имена шести крупных индейских племен «Indian-tribe sequences», которые в кровле и подошве ограничены глобальными несогласиями. Последующее бурение глубокого дна океанов и сиквенс-интерпретация данных глубоководной сейсморазведки в «Эксоне» и других американских компаниях 1960—1970-х годов не только принципиально подтвердили концепцию Вегенера в части раздвига и более молодого возраста океанического дна (по сравнению с прибрежными бассейнами), но и однозначно доказали существование сиквенсов Слосса с унда-, клино-, фондоформными обстановками в глубоких морских бассейнах.

В 1977 году глобальные кривые Вейла — Хака с относительными колебаниями уровня моря были опубликованы в «Seismic stratigraphy: Applications to hydrocarbon exploration». Но уже в 1988 году Слосс [17] настаивает, что его шесть сиквенсов не ограничиваются одной Северной Америкой и отражают больше, чем колебания уровня моря «Indian-tribe sequences were not limited to the North America» & «reflect more than sea-level change». А в 1997 году Альшархан и Найрн в объемном «Справочнике осадочных комплексов Среднего Востока» [14] раскрывают формационную структуру и площадное развитие Северо-Американских сиквенсов по всему Месопотамскому нефтегазоносному региону.

В заключение этого перечня плитно-тектонических парадоксов отметим, что в евро-американских публикациях существование ЕАО, так же как Америки, обычно не отрицают, но, видимо, намеренно скрывают под тремя разными названиями: Уральский, Палеоазиатский или Туркестанский. По результатам анализа геологических карт Срединной Евразии становится очевидным, что в рифей-венде этот океан имел обширные морские шельфы, а с конца протерозоя граничил с четырьмя другими океанами, почти синхронно с ним образовавшимися, но с разной степенью рифтогенно-талассогенного раскрытия. К югу от ЕАО располагался ПЦО, на востоке — ГАО, на западе — ЕГО, а на севере — ВЦО. Именно этой тектонической обстановкой объясняется уникально высокий минерально-сырьевой потенциал Срединной Евразии, поскольку все пять протоокеанов, возникших в протерозое, имели разную ширину и глубину своего спредингового раскрытия. Сильное влияние океанов друг на друга и их суммарное воздействие на более древние материки отмечалось на протяжении всего фанерозоя и продолжается в настоящее время.

Таков пятиокеанический пульс Земли. Но не горизонтальный дрейф литосферных плит, а процессы гравитационного выравнивания твёрдой внешней поверхности Земли, стремящиеся привести её к эквипотенциально-равновесному устойчивому состоянию, являются главным движущим механизмом как горизонтальных, так и вертикальных деформаций земной коры с разными осадочными бассейнами. Ведущую роль в геофизическом понимании этих сложных процессов принадлежит гравиметрическим методам выявления эпицентров прогибания/воздымания разных геострофических плит и их равновесно-сдвиговых трансформных дислокаций, но никак не «коллизионных фронтов литосферных плит». Убедительным доказательством тому является, как правило, морфологически более сложный характер дислокаций на мощной коре орогенного типа, чем на более тонкой молодой базальтовой коре талассогенного типа с квазиравновесным спредингом океанического дна.

Конечно, древних океанических бассейнов в истории Земли можно было бы выделить очень много, но пять — это их минимальное количество, которое образуется при глобальном расколе земной коры трехлучевым рифтом. А судя по современному океанографическому расположению сейсмоактивных поясов (рис. 1), таких трехлучевых рифтов было и есть довольно много. Но именно первый из них, трехматериковый проторифт, определил актуальную 5-океаническую геострофу земной коры, находящуюся ныне в ожидании перехода из квартера в квинтус — эру широкого раскрытия в Арктике последнего пятого протоокеана ВЦО. Как быстро и с какими энерго-экономическими последствиями для человечества будет протекать эта пятая протоокеаническая геострофа Земли? Каким из 7 существующих региональных цивилизаций грозят наибольшие климатические угрозы при неминуемом широком раскрытии Арктики и квинтус-геострофических изменениях? В каких новых направлениях и методах геолого-геофизического прогнозирования нам следует двигаться, чтобы получить достоверно устойчивый прогноз глобального энергетического развития? Таков далеко не полный перечень актуальных вопросов современной физики земной коры и её геоэкономического освоения.

Заключение

На основе известных результатов грави-магнитометрических (Э.Э. Фотиади, А.В. Ладынин и др.) и сейсмологических исследований земной коры (Н.Н. Пузырёв, С.В. Крылов, С.В. Гольдин, А.С. Алексеев, И.С. Чичинин и др.), а также нефтегазопоисковых работ в Прикаспии, Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре и Волго-Урале, Центральной Азии и Среднем Востоке (А.А. Трофимук, Н.Н. Лисовский, В.Ю. Керимов, Е.Б. Грунис, В.С. Сурков, О.Г. Жеро, Ф.Г. Гурари, А.Э. Конторович, В.П. Мангазеев, В.И. Биджаков, Р.С. Хисамов и др.), а также личного участия автора в производственных работах «Сибнефтегеофизики» и инжиниринговых центров разных нефтяных компаний («ТомскНефть ВНК», ЮКОС, ЛУКОЙЛ, «Союзнефтегаз») было собрано и проанализировано с единых позиций свыше 480 инвестиционных проектов в нефтедобыче и геологоразведке. В 2006—2010 годах методика и результаты геолого-математического моделирования и сейсмоформационного анализа были частично изложены в трех монографиях, а в 2013—2015 годах количественные оценки геолого-технологической успешности нефтегазопоисковых проектов в России 1992—2011 гг. были опубликованы в пяти отраслевых журналах.

Но наиболее важным источником этих работ была четырёхформационная модель осадочного комплекса [3][7], которая планомерно апробировалась для разных нефтегазопоисковых и добычных проектов. Так, по мере накопления фактических материалов постепенно стало понятно, что вместо трех популярных на Западе унда-, клино-, фондоформных обстановок Рича и «системных трактов низкого, трансгрессивного и высокого уровня моря» в сиквенсах Слосса, Вейла, Хака и др. существует не 3, а 4 обязательных к вычленению типа осадочных формаций.

Затем вычленение шести глобальных сиквенсов Слосса (на основе сейсмогеологических материалов по Срединной Евразии и Среднему Востоку [8]) было увеличено до минимально необходимого числа 12, а в каждом из них было выделено не менее 4 формаций UST-MST-DST-LST (растущего, максимального, падающего и низкого) уровня моря. К настоящему времени данная методика успешно апробирована не только почти во всех нефтегазоносных провинциях России, но также была применена для разрезов Пенсильвании и Канзаса, где их высокодетальную стратиграфическую колонку 1968 года, используемую до настоящего времени Геологической службой США, удалось унифицировать в однотипные 4-формационные осадочные комплексы, а затем произвести тотальное вычленение всех пачек нефтегазоматеринских пород (НГМП) в составе так называемых «сланцевых сэндвичей»: UST-MST-DST. Так, в частности, выяснилось, что в составе только одного Прикаспийского (PC/пенсильваний-нижнепермского) сиквенса Абрасока штата Канзас существует всего 87 НГМП, геологически пригодных для добычи сланцевых УВ. Исходя из чего и во всех регионах России следует провести единообразный аудит нефтегазогенерационного потенциала всех выявленных MST-формаций.

Но все же до самого последнего времени нам оставалось не до конца понятным — почему такой 4-формационный анализ удается проводить в самых разных частях света. С этим вопросом мы обратились к трудам Н.А. Беляевского и других российских геологов-геофизиков, не являющихся преданными сторонниками коллизионной тектоники плит. По выводам большинства из них ошибочность многих выводов евро-американской версии тектоники плит кроется в убежденности её сторонников в том, что не гравитация, а восходящие и нисходящие потоки мантийного вещества являются главной силой, движущей литосферные плиты, «как льдины по воде». В России же, наоборот, например Е.Б. Грунис [11] утверждал, что «магматизм полностью подвластен законам термодинамики» и потому не может быть первопричиной контрастных деформаций её литосферы. Мы с такой оценкой согласны и безусловно считаем магматизм важным, но частным проявлением гравитационного сжатия Земли, приводящим к плавлению её внутреннего вещества. Крупные осадочные провинции и гигантские по площади океаны, высокие горы и глубокие желоба образуются на её внешней поверхности не в результате межплитных коллизий, вызванных мантийными потоками, а в результате стремления внешней поверхности под действием гравитационного вращения принять максимально равновесную форму, близкую к эллипсоидальной поверхности.

Среди западноевропейских геологов сходной концепции ведущей роли силы тяжести сначала придерживался Рейн Ван Беммелен (Bemmelen). Однако в яростной борьбе плитной тектоники с геосинклиналями он занял промежуточную позицию, и, чтобы субдукцировать его гравитационную концепцию под плитную тектонику, в США был издан даже целый сборник статей 1973 года, посвященный Ван Беммелену [10], но в котором американские геологи: Джонг из Пенсильвании, Шолтен из Огайо и другие — без достаточных оснований (и в явном противоречии Ньютону и Лейбницу) объявили гравитацию в тектонике «одной из многих причин деформации земной коры», «меняющейся от места к месту» и «зависящей в основном от масштаба наблюдений». К сожалению, такая геофизически абсурдная точка зрения сегодня господствует не только у евро-американских, но и у многих российских геологов.

Но все же после предметных обсуждений со старшим поколением российских геологов-тектонистов ведущей роли силы тяжести в циклической смене четырёх тектонических режимов с разными упруго-плотностными характеристиками земной коры нам в итоге удалось выработать новую концепцию 5-океанической геострофы, включающую: 1) первоначально трехлучевой эпейрогенно-рифтогенный (ЭР) распад Протогеи на Гондвану, Европу и Азию с Сибирью; 2) последующую рифтогенно-талассогенную (РТ) обстановку поочередно спредингового раскрытия пяти протоокеанов до максимального размера; 3) талассогенно-орогенные (ТО) и орогенно-эпейрогенные (ОЭ) деформации земной коры, приведшие в итоге к циклической (гравитационно-детерминированной) смене четырёх тектонических режимов и современному образованию восьми геострофических плит, однозначно выделяемых по грависейсмическим данным.

Так, на основе грависейсмического оконтуривания геострофических плит и литосферных сегментов с последующим четырёхформационным расчленением 12 глобальных сиквенсов в разных регионах мира сформировалась наша новая геофизически детерминированная концепция ProtoGEA глобальной протерозой-кайнозойской эволюции трех протоматериков и пяти протоокеанов, согласно которой наиболее раскрытыми в докембрии и раннем палеозое были ПЦО и ЕАО (AG1).

К настоящему времени оба этих протоокеана почти полностью закрылись, превратившись в сухопутные равнинные и горные осадочные бассейны с бессточными озерами. Но именно в базальных осадках ПЦО, ЕАО и, вероятно, ГАО сохранились фоссилии наиболее древних форм бесскелетной (эдиакарской, рифей-вендской и др.) жизни. Важным последствием существования этих трех протоокеанов является современный суперконтинент Евразия, в границах которого сохранились остатки двух древних гравитационных воронок (рис. 2): Южно-Сибирская и Центрально-Азиатская, достоверно выделяемые на современной поверхности геоида (AG2).

Наиболее контрастная третья гравитационная воронка расположена на южном шельфе Индии и Шри-Ланки. Именно она в геологическом масштабе времени обеспечивает режим дальнейшего укрупнения Евразии с закрытием ГАО в составе Индийского и Тихого океанов с окружающими их талассогенно-орогенными поясами и глубоководными желобами (AG3).

Четвертый океан, ЕГО, в исторической тектоно-стратиграфии известен как недоразвитый или циклически закрывающийся/раскрывающийся Япетус с Тетисом, которые в позднем докембрии отделили Северную и Центральную Гондвану от Европы с образованием прото-Атлантики и прото-Средиземноморья (AG4).

Пятый наименее раскрытый древний океан ВЦО — это Северный Ледовитый океан. Сегодня он представляет самую малую восьмую геострофическую плиту (рис. 2) — Арктику трапециевидной формы с седловинно-сдвиговыми границами (AG5).

В целом земная кора сегодня (рис. 1) представляет собой два равновесных полушария, содержащих четыре плиты геострофического прогибания (Евразийская, Восточно-, Северо- и Южно-Гондванские), три плиты геострофического воздымания (Западно-Гондванская, Гондваназийская и Еврогондванская) и одну Арктическую плиту седловинного сочленения 4 геострофических плит северного полушария (AG6).

На 7 геострофических плитах из 8 за последние 200 лет отмечается бурный рост 7 разных энергетических цивилизаций, а восьмая цивилизация в Арктике лишь ожидает своего развития.

ВКЛАД АВТОРА / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Глебов А.Ф. — свыше 40 лет участвовал в научно-производственных работах инжиниринговых центров разных компаний («Сибнефтегеофизика», «ТомскНИПИнефть ВНК», ЮКОС, ЛУКОЙЛ, «Союзнефтегаз»), что позволило: 1) собрать и с единых грависейсмических позиций обобщить геолого-геофизические материалы свыше 480 нефтедобычных и поисковых проектов в России и разных регионах мира; 2) обосновать современное существование 8 плит геострофического прогибания/воздымания земной коры по данным геоида и 4 типов литосферных сегментов по структурным построениям горизонта Мохо; 3) подготовить статью и кратко изложить ключевые понятия и выводы, вытекающие из ведущей роли гравитации в тектонической эволюции земной коры с поэтапным раскрытием 5 протоокеанов между 3 протоматериками; 4) утвердить итоговый текст для публикации новой тектонической концепции пятиокеанической геострофы и согласиться с ответственностью за все этапы работы.

Alexey F. Glebov — participated for over 40 years R&D activity at Engineering Centers of various companies (Sibneftegeofizika, TomskNIPIneft, YUKOS, LUKOIL, Soyuzneftegaz) which allowed to: 1) from a unified gravi-seismic concept, collect and summarize G&G data from over 480 oil production and exploration projects in Russia and various regions of the world; 2) justify the modern existence of 8 plates of geostrophic subsidence/uplift of the earth’s crust based on geoid data and 4 types of lithospheric segments based on the Moho depth; 3) prepared the text of the article and briefly outline the key conclusions arising from gravity-determined concept in the tectonic evolution of the earth’s crust as a result of the gradual disclosure of 5 oceans between 3 proto-continent; 4) approve the final version for publication of a new tectonic concept of five-oceanic geostrophe and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Амон А.Э., Алексеев В.П., Глебов А.Ф., Савенко В.А., Федоров Ю.Н. Стратиграфия и палеография мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Шаимского нефтегазоносного района (Западная Сибирь). Екатеринбург, 2010. 257 с.

2. Беляевский Н.А. Строение земной коры континентов по геолого-геофизическим данным. М.: Недра, 1981. 432 с.

3. Глебов А.Ф., Кужелев В.Г., Максимов В.П. Методика и результаты сейсморазведочного изучения геологической истории развития нефтеносных площадей на основе линейной теории однородных тектоно-седиментационных процессов. Актуальные вопросы геологии и географии Сибири. Томск: ТГУ, 1998. Т. 2. С. 47—51.

4. Глебов А.Ф., Карапузов Н.И., Кривошеев Э.В. и др. Новые 3Д-сейсморазведочные данные о доюрском фундаменте юго-восточной части Западной Сибири. Геофизика. 1999. № 2. С. 27—40.

5. Глебов А.Ф., Кошовкин И.Н., Мангазеев В.П. и др. Эффективность трехмерной сейсморазведки 3Д-МОГТ на этапе уточнения запасов и оптимизации эксплуатационного бурения. Нефтяное хозяйство. 1999. № 5. С. 22—26.

6. Глебов А.Ф., Кошовкин И.Н., Кривошеев Э.В. и др. Уточнение геологического строения Томских месторождений. Вестник Инжинирингового Центра ЮКОС. 2001. № 1. С. 27—32.

7. Глебов А.Ф. Геолого-математическое моделирование нефтяного резервуара: от сейсмики до геофлюидодинамики. М.: Научный мир, 2006. 344 с.

8. Глебов А.Ф. Нефтегазовая сейсмостратиграфия Восточного Средиземноморья, Северной Аравии, российского Прикаспия с целью выявления крупных ловушек инверсионного типа. Технологии сейсморазведки. 2013. № 2. С. 80—97.

9. Глебов А.Ф. Количественная оценка геолого-технологической успешности и рисков нефтегазо-поисковых работ в России в 1992—2011 гг. и прогноз до 2021 г. Нефтяное хозяйство. 2013. № 1. С. 9—13.

10. Гравитация / Сила тяжести и тектоника. Сборник статей «Gravity and tectonics», 1973 / Под ред. К.А. Де Джонга, Р. Шолтена. М.: «Мир», 1976. 504 с.

11. Грунис Е.Б. Новые представления теории геологических процессов и перспектив нефтегазоносности Русской платформы. Георесурсы. 2012. № 6(48). С. 63—71.

12. Нестеров В.Н., Харахинов В.В., Семянов А.А., Шленкин С.И., Глебов А.Ф. Геологическая доразведка нефтяных месторождений Нижневартовского Приобья. М.: Научный мир, 2006. 192 с.

13. Пузырёв Н.Н. Методы и объекты сейсмических исследований. Введение в общую сейсмологию. Новосибирск: СО РАН: ОИГГМ, 1999. 299 с. ISBN 5-7692-0033-2.

14. Alsharhan A.S., Nairn A.E.M. Sedimentary basins and petroleum geology of the Middle East. Library of Congress USA. 1997/2003. 843 р.

15. Peterson J.A., Wilson J.L. Petroleum Stratigraphy of the Northeast Africa-Middle East Region. Department of the interior U.S. geological survey. Open-File Report 87-85. 43 р.

16. Sloss L.L. Sequences in the cratonic interior of North America. 1963. Vol. 74. P. 93—114.

17. Sloss L.L. Forty years of sequence stratigraphy. GSAB. 1988. Vol. 100, No. 11. P. 1661—1665.

18. Stempfli G.M., Borel G.D. Earth and Planetary Science Letters, 2002. P. 17—33.

19. Wegener A. The origins of continents. Int Journ Earth Sciences 91 (Suppl 1). 2002. P. s4–s17.

20. Zonenshain L.P., Kuzmin M.I., Natapov L.M. Geology of the USSR: A Plate-Tectonic Synthesis. Geodynamics Series of American Geophysical Union, Vol. 21, Washington D.C. 1990. 242 p.

Об авторе

А. Ф. ГлебовРоссия

Глебов Алексей Фёдорович — директор по разведке и разработке МГНК «Союзнефтегаз», почетный нефтяник (Минэнерго РФ, 2011), доктор геолого-минералогических наук (2006), кандидат технических наук (1992), золотая медаль Академии наук СССР (1985), автор 3 монографий и свыше 60 статей.

9, Дегтярный переулок, Москва 125009

тел.: +7 (495) 411-53-33

Конфликт интересов:

Нет

Рецензия

Для цитирования:

Глебов А.Ф. Грависейсмическое строение земной коры и её пятиокеаническая геострофа. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(2):60-75. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-60-75. EDN: JROFTS

For citation:

Glebov A.F. Graviseismic structure of the earth’s crust and its five-oceanic geostrophe. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(2):60-75. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-2-60-75. EDN: JROFTS