Перейти к:

Петрохимическая характеристика верхнеюрских отложений Юго-Восточного Кавказа (Азербайджан)

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-114-125

EDN: VGLMEY

Аннотация

Введение. Проведен сравнительный анализ петрохимических характеристик разнофациальных верхнеюрских комплексов юго-восточного погружения Большого Кавказа в Азербайджане. Цель. Определение особенностей формирования верхнеюрских карбонатно-терригенных комплексов пород Юго-Восточного Кавказа, включая палеоклимат, геохимический режим бассейна и петрофонд прилегающих зон размыва. Материалы и методы. Материалы были получены в ходе полевых работ, проведенных в течение нескольких лет (2015—2023 гг.) в Шахдаг-Хызынской и Гутон-Гонагкендской фациальных зонах Бокового хребта. Образцы были исследованы на предмет содержания основных породообразующих оксидов и микроэлементов. Химический состав образцов исследовался с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра с волновой дисперсией S8-Tiger. Минералогический анализ проводился методом рентгеновской дифракции с использованием дифрактометра Miniflex 600. На основании интенсивности дифракционных пиков была проведена количественная оценка содержания минералов в образцах. Для изучения структурных и текстурных особенностей горных пород использовался электронный микроскоп Carl ZEISS. Результаты. Полученные данные использованы для выявления петрохимической характеристики верхнеюрских песчаных, глинистых и песчано-алевролитовых образований Юго-Восточного Кавказа. Заключение. Впервые на основе силикатного анализа были рассчитаны литохимические модули и проведена петрохимическая характеристика верхнеюрского осадочного комплекса Юго-Восточного Кавказа. Химический состав верхнеюрских пород в целом однороден, и распределение микроэлементов в этих породах не показывает заметных отклонений. Литохимические параметры песчаников свидетельствуют об умеренном уровне зрелости, что указывает на их образование в результате механического разрушения пород.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мехтиева З.Н. Петрохимическая характеристика верхнеюрских отложений Юго-Восточного Кавказа (Азербайджан). Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):114-125. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-114-125. EDN: VGLMEY

For citation:

Mehdiyeva Z.N. Petrochemical features of upper jurassic deposits in Southeastern Caucasus (Azerbaijan). Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):114-125. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-114-125. EDN: VGLMEY

Объектом нашего исследования является верхнеюрский осадочный комплекс, который обнажается на северном склоне Большого Кавказа в пределах Азербайджана. Несмотря на обширные тематические и геологические изыскания, проведенные в этом регионе за последние 150 лет [3][8][14][16] все еще есть неопределенности, которые требуют дальнейшего детального анализа. Много вопросов остаются без ответа в отношении более детального возрастного расчленения, генезиса и классификации ритмично сложенных карбонатно-терригенных верхнеюрских комплексов, а также выявления внутренних и внешних источников кластического материала. Много нерешенных вопросов в контексте более детального возрастного расчленения, генезиса и классификации ритмично сложенных карбонатно-терригенных комплексов верхнеюрского возраста. Не до конца выяснены также характер прилегающих участков, которые обеспечивали юрские осадочные бассейны обломочным материалом. Сложное строение региона, фрагментарное обнажение отложений, наличие тектонических покровов, внутриформационных перерывов и меланжевых конгломератов значительно затрудняют изучение верхнеюрских отложений, характеризующихся палеонтологической скудостью или полным отсутствием ископаемых. Эти особенности обуславливают необходимость применения комплексного подхода для реконструкции геологической истории региона и изучения условий формирования верхнеюрских отложений.

Материалы и методика работ

Образцы пород были собраны автором в ходе полевых работ, которые проводились периодически в течение нескольких лет (2015—2023 гг.). Общее количество собранных образцов из указанных разрезов составило 125. Химический и минеральный состав отложений был изучен в Аналитическом центре Института геологии и геофизики Министерства науки и образования Азербайджана. Анализ проводился на содержание основных породообразующих оксидов и микроэлементов с использованием волнодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра S8-Tiger. Для подготовки каждый образец весом около 10 г измельчался в агатовой ступке до состояния мелкого порошка, после чего использовался метод пробоподготовки прессованным порошком. Аналитическая точность составляла более ±0,5 для SiO2 и Al2O3, выше ±0,17 для Fe2O3 и Na2O, и более ±0,8 для MgO, K2O, MnO, TiO2 и P2O5. Минералогический анализ проводился с использованием рентгеновской дифракции на рентгеновском дифрактометре Miniflex 600. На основе интенсивности дифракционных пиков была выполнена количественная оценка содержания минералов в образцах.

Геологическое строение

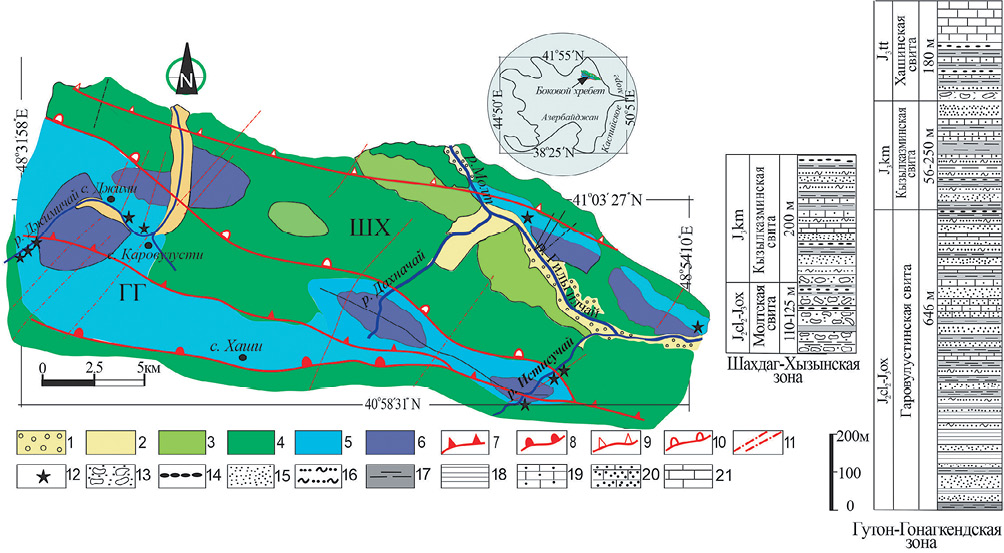

Вскрытые эрозией опорные стратиграфические разрезы верхней юры Юго-Восточного Кавказа расположены в пределах Судур, Шахаг-Хызынской и Гутон-Гонагкендской структурно-фациальных зон Бокового Хребта. Фациальная изменчивость верхнеюрских пород региона, которая проявляется в переходе от мелководно-лагунных осадков на севере к более глубоководным грубообломочным флишевым отложениям на юге, обусловлена как структурно-морфологическими особенностями палеобассейна, так и нестабильностью палеогеодинамических условий. Проведенные на сегодняшний день исследования подтверждают участие здесь всех стратиграфических ярусов [1][2][3][5][7][17][18][23].

Верхнеюрский комплекс Судурской зоны представлен лагунными отложениями в нижней части и шельфовыми в верхней. В основании разреза обнажается толща чередующихся кирпично-красных песчанистых глин, песчаников и прослоев гипса (75 м), трансгрессивно залегающая на различных горизонтах верхнего аалена. Вверх по разрезу толща приобретает все более выраженный лилово-красный оттенок и в кровле пронизана гипс-ангидритовыми прожилками, несогласно перекрываясь гипсоносной глинисто-песчаной свитой верхнего оксфорда [7][23]. Породы кимeриджского яруса представлены известняками, аргиллитами и песчаниками, с маломощными базальными слоями мелкогалечных конгломератов и гравелитов в основании. Общая мощность их варьируется от 60 до 80 м. Титонский ярус состоит преимущественно из известняков и доломитов, при этом мощность этой свиты увеличивается в южном направлении, к центральной части Судурской зоны, от 50 м на севере до 450—500 м на юге.

Верхнеюрские отложения Шaхдаг-Хызынской зоны характеризуются рифовыми и склоновыми фациями. Образования рифовой фации (шахдагская свита) в нижней части сложены серыми грубослоисто-массивными доломитизированными известняками (около 260 м), а вверху розовыми брекчиевидными известняками и доломитами с пластами красных известняковых брекчий и конгломератов (550 м). На основании многочисленных фаунистических находок возраст рифовых известняков сегодня признан верхнеоксфордско-титонским [1][5][7][23]. Верхнеюрские отложения зоны, наряду с нижнемеловыми, играют ведущую роль в формировании структуры южной окраинной части карбонатной платформы Северо-Восточного Кавказа [4].

Отложения склоновой фации верхней юры входят в состав автохтонного комплекса Шахдаг-Хызынской зоны и выходят на поверхность в ее юго-восточной части, вдоль реки Гильгильчай. Базальная грубообломочная толща верхней юры, обнажающаяся только в долине реки Гильгильчай, выделена как молтская свита и датируется поздним келловеем — ранним оксфордом. [6][7]. Свита состоит из чередования мощных мелко- и среднегалечных конгломератов и пачек буровато-черных аргиллитов, переходящих в чередование глинистых песчаников, гравелитов и конгломератов общей мощностью 130 м. Молтская свита согласно переходит в зеленоцветную толщу флишевого чередования песчаников и алевролитов (200 м), относящуюся к кызылгазминской свите [24].

В Гутон-Гонагкендской зоне можно наблюдать две полосы выходов верхнеюрского комплекса на дневную поверхность (рис. 1). На левом берегу реки Джимичай, на южной окраине села Гонагкенд, верхнеюрские отложения, участвующие в строении Каровулустинской синклинали, были отнесены к оксфордскому ярусу на основе их литологического состава и стратиграфического положения. Гаровулустинская свита состоит из чередования темно-серых до черных, местами зеленовато-серых аргиллитов и массивных (до 1,0 м) мелко- и среднезернистых известковых песчаников с гальками темных аргиллитов и редкими прослоями мергелистых известняков (60 м) [7][24]. В верхней половине свиты наблюдается увеличение мощности песчаных слоев, где преобладают массивные песчаники толщиной 1—1,5 м. По реке Джимичай мощность гаровулустинской свиты достигает 646 м, тогда как на севере, вблизи реки Истисучай (приток реки Гильгильчай), она сокращается до 270 м.

Рис. 1. Схематическая геологическая карта и стратиграфические колонки верхнеюрских пород Шахдаг-Хызынской и Гутон-Гонагкендской зон: ШХ — Шахдаг-Хызынская, ГГ — Гутон-Гонагкендская; 1 — плейстоцен-голоцен, 2 — неоген-палеоген, 3 — верхний мел; 4 — нижний мел, 5 — верхняя юра, 6 — средняя юра; разломы (7—11): 7 — Главный Кавказский надвиг, 8 — Гамарванский надвиг, 9 — Сиязанский надвиг, 10 — Шахдаг-Гонагкендский разлом, 11 — поперечные разломы; 12 — место отбора проб. Для колонок: 13 — конгломераты, 14— гравелиты, 15 — песчаники, 16 — алевропесчаники, 17 — аргиллиты и глины песчаные, 18 — аргиллиты и глины кремнистые, 19 — известковые песчаники, 20 — известняки песчанистые, 21 — известняки

Fig. 1. Schematic geological map and stratigraphic columns of the Upper Jurassic rocks of the Shahdag-Khyzy and Guton-Gonagkend zones: 1 — Pleistocene-Holocene, 2 — Neogene-Paleogene, 3 — Upper Cretaceous, 4 — Lower Cretaceous, 5 — Upper Jurassic, 6 — Middle Jurassic; Faults (7—11): 7 — Major Caucasus overthrust, 8 — Gamarvan overthrust, 9 — Siyazan overthrust, 10 — Shahdagh-Gonagkend fault, 11 — other dislocations; 12 — sampling location. For columns: 13 — conglomerates, 14 — gravelites, 15 — sandstones, 16 — siltstone-sandstones, 17 — mudstones and sandy clays, 18 — mudstones and siliceous clays, 19 — calcareous sandstones, 20 — sandy limestones, 21 — imestones

Гаровулустинская свита перекрывается кызылгазминской свитой по тектоническому контакту; последняя относится к кимериджскому возрасту. Свита состоит из ритмично чередующихся средне- и толстослоистых светло- и пепельно-серых известковистых песчаников (0,2—0,5 м), редких песчанистых известняков, а также зеленовато-серых, местами буровато-коричневых известковистых аргиллитов и алевролитов. В восходящем разрезе ритм чередования становится более грубым: мощность крупнозернистых песчаников и гравелитов увеличивается до 20—25 и 20—30 см. Мощность свиты колеблется от 56 до 390 м. Несмотря на выраженную литологическую изменчивость кызылказминской свиты, в ее составе выделяют три подсвиты [24][25].

Титонские отложения представлены хашинской свитой (170 м), в основании которой залегает 7-метровый пласт крупногравийных базальных конгломератов. Нижняя часть свиты состоит из чередования песчанистых аргиллитов, глинистых песчаников, известковых гравелитов и песчанистых известняков. В верхних слоях разреза чаше встречаются сильноизвестковистые песчаники и песчанистые известняки (мощность прослоев 5—30 см) с прослоями зеленовато-серых известковистых аргиллитов и мергелей.

Вещественный состав и геохимия верхнеюрских отложений

Песчаники плотные, тонкослоистые, средне- и крупнозернистые, слабо отсортированы и обогащены алевролитовым материалом. Все они в той или иной степени обогащены глинистым и алевритовым материалом. Наиболее крупнозернистые разности песчаных пород обнаружены в верхнекызылказминской подсвите разреза Джимичай. Они также плохо отсортированы. По составу являются полимиктовыми, слагающимися кварцем (20—50%), полевыми шпатами (15—25%), кальцитом (2—62%), глинистыми минералами (11—23%), гематитом (1—9%) и обломками глинистых, кремнистых, карбонатных и эффузивных пород. Песчаники с карбонатным цементом отмечаются почти во всех разрезах. Мощность отдельных прослоев колеблется от 5 до 50 см и более. Алевропесчаники представлены средне- и мелкозернистыми полимиктовыми разностями с кремнисто-карбонатным цементом. В составе пород основное место занимают кварц (35—65%), полевые шпаты (15—30%) и глинистые минералы (21—30%). Глинистые породы представлены очень плотными, не размокающими, заметно известковыми кремнистыми сланцами и аргиллитами. Они залегают в виде тонких слоев толщиной от 1 до 5 см, чередующихся со среднезернистыми песчаниками и мелкозернистыми конгломератами.

В общем комплексе верхнеюрских отложений Юго-Восточного Кавказа карбонатные породы достигают наибольшего развития в титонском ярусе [1][2]. Представлены они в основном обломочными, оолитовыми, песчанистыми массивными и толстослоистыми известняками. Известняки оксфорда-кимериджа серые, светло-серые, желтовато- и зеленовато-серые, а титонские розовые. Среди известняков выделяются обломочные, оолитовые, песчанистые, кристаллические и пелитоморфные разновидности.

Анализ основных литогенных компонентов в образцах верхнеюрских пород показал, что их химический состав более или менее сходен. Количество основных породообразующих элементов находится в пределах их кларков. Наиболее распространенными элементами являются кремний, алюминий и кальций. Более высокие концентрации SiO2 были обнаружены в песчаниках гаровулустинской и кызылказминской свит (табл. 1). Содержание Al2O3 колеблется от 2,23 до 19,39% в песчаниках, от 7 до 8% в алевролитах и от 12,89 до 19,53% в аргиллитах. В кимеридж (кызылказминская свита) и титоновых (хашинская свита) отложениях наблюдается увеличение содержания кальция, уменьшение общей щелочности и Fe2O3.

Таблица 1. Минимальные, максимальные и средние значения содержании основных элементов (%) в составе верхнеюрских пород Юго-Восточного Кавказа

Table 1. The minimum, maximum, and average values of the content of the main elements (%) in the composition of the Upper Jurassic rocks of the Southeastern Caucasus

Компоненты | Каровулустинская свита | Кызылказминская свита | Хашинская свита |

SiO2 | 38,65—65,82 | 29,91—63,00 | 26,13—61,00 |

TiO2 | 0,64—0,84 | 0,15—0,69 | 0,19—0,69 |

Al2O3 | 8,11—16,65 | 3,44—15,27 | 5,98—14,22 |

Fe2O3 | 5,14—7,09 | 1,96—9,96 | 1,60—9,05 |

MnO | 0,03—0,14 | 0,04—0,52 | 0,06—0,15 |

MgO | 0,87—1,76 | 0,56—2,21 | 1,15—1,99 |

CaO | 1,55—13,4 | 2,88—44,78 | 18,80—44,24 |

K2O | 2,15—4,14 | 0,58—3,75 | 0,83—2,76 |

Na2O | 0,64—1,59 | 0,33—2,16 | 0,52—0,86 |

P2O5 | 0,20—2,36 | 0,05—0,74 | 0,07—0,12 |

П.п.п. | 3,02—8,92 | 4,89—35,74 | 11,91—27,41 |

Примечание: в числителе — минимальное и максимальное значения, в знаменателе — среднее арифметическое значение.

Note: numerator contains the minimum and maximum values, and the denominator contains the arithmetic mean.

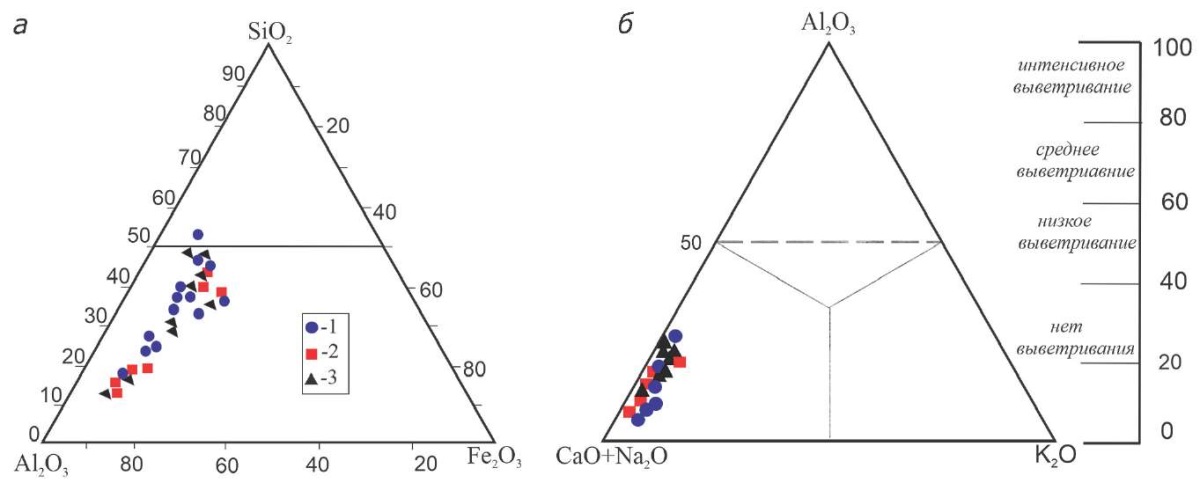

Более высокое содержание Fe2O3 (9,96% в образце № 711) было зафиксировано в образцах из кызылказминской свиты. Отношение Fe2O3/K2O колеблется от 1,73 до 6,93, а Al2O3/Fe2O3 — от 0,81 до 2,87. Тройная диаграмма SiO2—Al2O3—Fe2O3 также иллюстрирует преобладающий глиноземистый состав верхнеюрских пород (рис. 2).

Рис. 2. Треугольные диаграммы, составленные на основе химического состава верхнеюрских отложений: а — диаграмма соотношений SiO2—Al2O3—Fe2O3; б — диаграмма, иллюстрирующая степень химического выветривания по соотношению Al2O3— (CaO + Na2O)—K2O. 1 — каровулустинская свита, 2 — кызылказминская свита, 3 — хашинская свита

Fig. 2. Triangular diagrams based on the chemical composition of Upper Jurassic deposits: a — a diagram of the SiO₂—Al₂O₃—Fe₂O₃ ratio; б — a diagram illustrating the degree of chemical weathering based on the Al2O3—(CaO + Na2O)—K2O ratio. 1 — Garovulusty suite, 2 — Gyzylkazma suite, 3 — Khashy suite

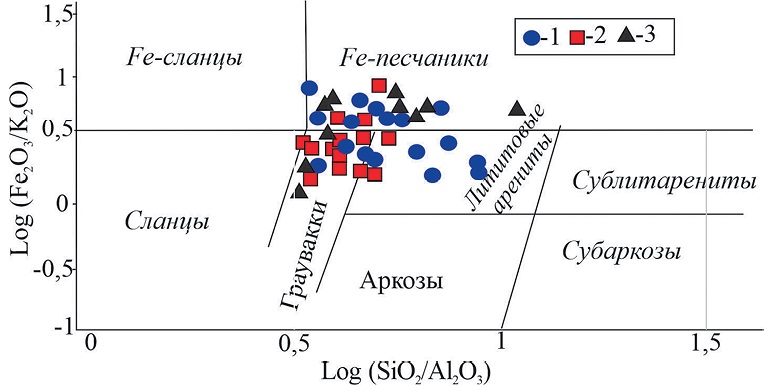

Рис. 3. Расположение вехнеюрских отложений на диаграмме Fe2O3/K2O — SiO2/Al2O3 [23]: 1 — каровулустинская свита, 2 — кызылказминская свита, 3 — хашинская свита

Fig. 3: The position of the Upper Jurassic deposits on the Fe2O3/K2O — SiO2/Al2O3 diagram [23]: 1 — Garovulusty suite, 2 — Gyzylgazma suite, 3 — Khashy suite

Согласно [22] соотношение оксидов железа и калия (Fe2O3/K2O) является показателем стабильности ферромагнезиальных минералов, тогда как соотношение кремнезема и оксида алюминия варьирует в зависимости от количества кварца, глинистых минералов и полевого шпата. Предположительно источники терригенного материала, формирующие эти отложения, имели глиноземно-кремнеземный состав. На диаграмме, построенной для верхнеюрских отложений на основе этих соотношений, большинство образцов отнесены к грауваккам, лититовым аренитам и железистым песчаникам.

В верхнеюрских отложениях выявлено 16 микроэлементов (Cr, Ni, Co, Ti, V, Pb, Zn, Cu, Sr, Mo, Ge, Ga, Sn, Be, Yb, Y), распределение которых не демонстрирует явной закономерности. Только в нижней части кызылказминской свиты наблюдается незначительное увеличение содержания некоторых элементов (As, Cd, Rb, V, Br и Mo), концентрации которых превышают их кларковые значения. Этот рост, вероятно, связан с локальными геохимическими процессами.

По мнению исследователей [4][10][12][23], окислительно-восстановительное состояние среды оказывает значительное влияние на содержание соответствующих элементов в осадочных породах. В частности, соотношения молибдена и марганца, а также вольфрама и хрома являются информативными индикаторами, позволяющими оценить уровень окислительно-восстановительных условий, преобладавших в палеобассейне. Изучение соотношений V/Cr и Mo/Mn в верхнеюрских отложениях свидетельствует о преобладании окислительных условий в оксфорд-титонском интервале. Однако вблизи границы киммериджа и титона зафиксированы отдельные случаи аноксических условий, что может указывать на локальные изменения химического режима палеобассейна. Эти эпизодические проявления аноксии, вероятно, связаны с изменением глубины, циркуляции водных масс, колебаниями уровня морской воды. Индекс Са/Mg биогермов свидетельствует о том, что температура воды в верхнеюрском бассейне варьировала в пределах 23—27 °C.

Петрохимические модули для верхнеюрских отложений.

Петрохимические модули — это коэффициенты, оценивающие состав и преобразование осадочных пород, их источники, выветривание и диагенез. Геологическая литература содержит множество примеров использования петрохимических модулей для исследования осадочных пород [9][11][12][13][14].

По величине гидролизатного модуля (ГM) большинство исследуемых верхнеюрских образцов относятся к гипо- и нормосиаллитам (ГМ = 0,34—0,48). Исключение составляют пять образцов из кызылказминской свиты, которые классифицируются как миосилиты (ГМ = 0,21—0,30). Во всех изученных образцах ГМ <0,55, что указывает на аридный тип выветривания [19][20][21].

Алюмокремниевый модуль (АМ) в верхнеюрских отложениях варьирует в пределах 0,18—0,28 и хорошо коррелирует с ГМ. В интенсивно дифференцированных породах AM имеет более низкие значения. Почти все образцы относятся к группе нормоглиноземистых. Только три образца из гаровулустинской и шесть образцов из кызылказминских песчаников классифицируются как гипоглиноземистые (АМ < 0,20).

Фемический модуль (ФМ) в верхнеюрских отложениях колеблется от 0,08 до 0,25 в кызылказминской свите, от 0,11 до 0,23 в гаровулустинской свите и от 0,12 до 0,24 в хашинской свите. По значениям ФМ большое число изученных образцов попадает в область нормофемических (ФМ = 0,1—0,2). Однако есть также некоторые образцы, которые относятся к категории гипо- и суперфемических. В первом случае ФМ < 0,1, а во втором ФМ = 0,21—0,25 [19].

Титановый модуль (TM = TiO2/Al2O3) является показателем динамической сортировки терригенного материала. В породах, образовавшихся в мелководных бассейнах и в гумидном типе литогенеза, титановый модуль выше [19]. Количество TiO2 в верхнеюрских породах Юго-Восточного Кавказа меняется от 0,19 до 0,70%, от 0,29 до 1,01% и от 0,12 до 0,92% соответственно в хашинской, гаровулустинской и кызылказминской свитах, а значения ТМ находятся, соответственно, в пределах 0,047—0,065, 0,049—0,069 и 0,041—0,061. Все образцы относятся к группе нормотитанистых. Титанистость верхнеюрских песчаников ниже (табл. 2), чем у алевролитов и аргиллитов, что позволяет классифицировать эти породы как петрогенные.

Таблица 2. Рассчитанные петрохимические модули для верхнеюрских пород

Table 2. Petrochemical modules calculated for Upper Jurassic rocks

Литохимические параметры | Хашинская свита | Кызылказминская свита | Каровулустинская свита | |||

песчаник | алевролит | песчаник | алевролит | песчаник | алевролит | |

ГМ | 0,35 | 0,40 | 0,32 | 0,40 | 0,35 | 0,42 |

TM | 0,051 | 0,055 | 0,049 | 0,056 | 0,050 | 0,052 |

ЖМ | 0,46 | 0,66 | 0,56 | 0,63 | 0,42 | 0,51 |

ФМ | 0,13 | 0,19 | 0,14 | 0,20 | 0,12 | 0,19 |

НКМ | 0,26 | 0,33 | 0,27 | 0,34 | 0,31 | 0,31 |

ШМ | 0,46 | 0,51 | 0,78 | 0,55 | 0,46 | 0,32 |

АМ | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,26 |

CIA | 73 | 69 | 69 | 68 | 73 | 72 |

IVC | 1,71 | 4,69 | 1,85 | 4,72 | 1,26 | 5,64 |

Примечание: формулы для расчета петрохимических модулей:

ГM = (TiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + MnO)/SiO2; TM = TiO2/Al2O3; НКМ = (Na2O + K2O)/Al2O3; ФМ = (Fe2O3 + FeO + MnO + MgO)/SiO2; АМ = Al2O3/SiO2; ШМ = Na2O/K2O.

Note: formulas for calculating petrochemical modules:

Hydrolysate Module («ГМ») = (TiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + MnO)/SiO2; Titanium Module («TM») = TiO2/Al2O3; Normalized Alkalinity («НКМ») = (Na2O + K2O)/Al2O3; Femic Module («ФМ») = (Fe2O3 + FeO + MnO + MgO)/SiO2; Aluminum-Silicon Module («AM») = Al2O3/SiO2; Alkaline module (SM) = Na2O/K2O.

Практически во всех образцах содержание калия превышает содержание натрия, при этом значение щелочного модуля варьирует в пределах от 0,27 до 1,67. Эти данные свидетельствуют о существенном воздействии кислых пород на образование отложений. Они также указывают на наличие продуктов выщелачивания кислых пород.

Общая щелочность в верхнеюрских отложениях составляет от 0,78 до 6,5 при среднем значении 2,74. По значению нормированной щелочности (НКМ) все верхнеюрские отложения классифицируются как нормощелочные [19], а величина ШМ соответствует типичному диапазону для нормальных сиаллитов и псевдосиаллитов (0,3—1,0), что также указывает на отсутствие вулканических и терригенных пирокластических материалов в этих породах.

Петрогенным породам свойственна положительная корреляция между титанистостью (ТМ) и железистостью (ЖМ), а также отрицательная корреляция между щелочностью (НКМ) и гидролизатностью (ГМ) [19]. Умеренно выраженная положительная корреляция между ТМ и ЖМ (r = 0,68), и ФМ и ЖМ (r = 0,62) позволяет отнести верхнеюрские отложения к петрогенным. В то же время положительная корреляция между НКМ и ГМ (r = 0,65), и ТМ и НМ (r = 0,14) указывает на участие процессов рециклизации древних осадочных пород в их формировании.

Согласно [2][3][15] в составе среднеюрских отложений Северного Кавказа преобладают тонкозернистые глинистые осадки с однообразным гидрослюдистым составом и незначительным количеством смешаннослоистых минералов, таких как монтмориллонит-гидрослюда и хлорит-гидрослюда, а также мелкозернистые песчаники с повышенным содержанием кварца. Микроэлементы обнаруживаются в небольших количествах (0,0001—0,003%), при этом большинство из них в несколько раз превышают свои кларковые значения. Верхнеюрский комплекс Юго-Восточного Кавказа характеризуется распространением средне- и крупнозернистых песчаников, обогащенных крупными обломками кварца, а также крупногалечными конгломератами и гравелитами полимиктового состава. Таким образом, в образовании этих пород предполагается также участие продуктов выветривания более древних кристаллических пород внутренних областей денудации. Источником этих материалов был палеозойский фундамент, который был поднят вдоль глубинных разломов в результате предбатских тектонических движений [8][16].

С увеличением содержания титана в породах наблюдается также рост содержания железа. Это свойственно породам, формирующимся в условиях низкой химической дифференциации, где железо и титан связаны с кремнисто-алевритовым составом [21]. На модульных диаграммах верхнеюрские отложения демонстрируют весьма слабую химическую дифференциацию литологических типов. Существенных различий в расположении фигуративных точек, отражающих составы песчаников, песчано-алевролитовых и глинистых отложений нет. Слабое разрешение литотипов на модульных диаграммах может быть обусловлено недостаточной дифференциацией обломочного материала в условиях аридного литогенеза.

Для количественной оценки и определения характеристик выветривания пород было предложено несколько индексов выветривания, основанных на молекулярном составе мобильных (Na, Ca, Ka) и немобильных (Al) элементов. Это индекс химического изменения [ CIA = (Al2O3/{Al2O3 + СаО* + Na2O + K2O})×100], предложенный Несбиттом и Янгом [26], и индекс изменчивости состава [ ICV = (Fe2O3 + Na2O + K2O + CaO + MgO + MnO + TiO2)/Al2O3] Кокса и Лоу [28]. СаО* — здесь CaO в силикатной фракции. В силикатах содержание СаО эквивалентно молярному содержанию Na2O.

Значение CIA, рассчитанного на основе химического состава верхнеюрских пород, колеблется от 60,83 до74,19, в среднем равняясь 69,23, что свидетельствует об умеренном химическом воздействии. На треугольной диаграмме Al2O3 — (CaO + Na2O) — K2O [26] верхнеюрские породы демонстрируют очень низкую степень выветривания. Величина IVC колеблется в интервалах 1,01—7,35 в породах гаровулустинской свиты, 1,26—21,07 в породах кызылказминской свиты и 0,98—2,13 в хашинской свите. Значения CIA и IVC, рассчитанные для верхнеюрских пород, свидетельствуют о низком уровне химического выветривания.

Палеоклимат

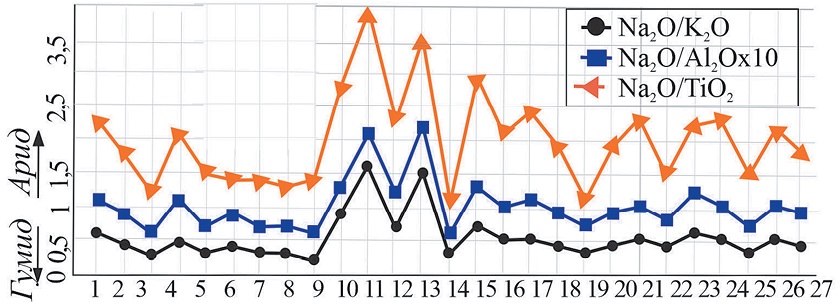

В. Смикач-Клосс и Д. Рой [27] установили, что различие соотношений Na2O/Al2O3, Na2O/TiO2 и Na2O/Ka2O меняются в зависимости от климатических условий, в которых формировались породы. Таким образом, разница между этими значениями уменьшается с увеличением влажности, и, наоборот, с увеличением засухи разница между ними увеличивается. Вычисление этих соотношений для разрезов верхней юры указывает на то, что формирование пород происходило в основном в засушливых климатических условиях. На графике (рис. 4) распределения этих соотношений видны два отчетливых перехода (примеры 11 и 13) к очень засушливым условиям.

Рис. 4. График распределения соотношений Na2O/Al2O3, Na2O/TiO2 и Na2O/K2O и их различия для верхнеюрских отложений [27]

Fig. 4. Distribution graph of Na2O/Al2O3, Na2O/TiO2, and Na2O/K2O ratios and their differences for Upper Jurassic deposits [27]

Заключение

Впервые на основе силикатного анализа вычислены литохимические модули и выполнена петрохимическая характеристика верхнеюрского осадочного комплекса Юго-Восточного Кавказа. Изучение вещественного состава и сравнение петрохимических отложений позволило сделать выводы о сложной многокомпонентной природе этих пород. Химический состав разнофациальных верхнеюрских пород в целом однороден, также распределение микроэлементов в этих породах не демонстрирует значительных отклонений. Более повышенные значения Al2O3, Fe2O3, К2О и TiO2 были обнаружены в глинистых породах кызылказминской свиты.

Рассчитанные индексы химического изменения (CIA) и изменчивости состава (ICV) для верхнеюрских пород свидетельствуют о сравнительно низком уровне химического выветривания в питающих провинциях. Литохимические параметры песчаников свидетельствуют об умеренном уровне зрелости, что указывает на их образование в результате механического разрушения пород.

По значению ГМ верхнеюрские отложения аттестуются как гипо- и нормосиаллиты. По значению НКМ все верхнеюрские отложения относятся к нормощелочным. Песчаники характеризуются относительно высокими значениями НКМ (в среднем 0,33), что связано с присутствием калиевого полевого шпата. Низкие значения НКМ в глинистых отложениях (0,28) объясняются значительным содержанием бесщелочных алюмосиликатов, таких как хлорит, каолинит и монтмориллонит. Основная часть песчаников состоит из граувакков и лититовых аренитов, при этом K2O преобладает над Na2O. Только небольшую долю песчаников составляют железистые песчаники. Значение титанового модуля в отложениях (ТМ = 0,040—0,063) указывает на преобладание кислой природы их петрофонда.

Анализ соотношений V/Cr и Mo/Mn в верхнеюрских отложениях указывает на доминирование окислительных условий в оксфордско-титонском интервале. В позднеюрское время на территории всего Юго-Восточного Кавказа существовал аридный тип климата.

ВКЛАД АВТОРА / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Мехтиева З.Н. — в ходе полевых исследований собрала каменный материал, разработала основу статьи, написала ее текст, утвердила окончательный вариант для публикации и согласна принять ответственность за все этапы работы.

Zabita N. Mehdiyeva — collected rock samples, developed the article’s basis, wrote its text, approved the final version for publication, and agreed to take responsibility for all stages of the work.

Список литературы

1. Агаев В.Б. Стратиграфия юрских отложений Азербайджана. Баку: Элм, 1990. 160 с.

2. Алиев А.Г., Акаева В.Б. Петрография юрских отложений Юго-Восточного Кавказа. Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1957. 209 с.

3. Большой Кавказ в альпийскую эпоху. Под ред. Ю.Г. Леонова. М.: ГЕОС, 2007. 368 с.

4. Гаврилов Ю.О., Щепетова Е.В., Барабошкин Е.Ю., Щербина Е.А. Аноксический раннемеловой бассейн Русской плиты: Седиментология и геохимия. Литология и полезные ископаемые. 2002. № 4. С. 359—380.

5. Геология Азербайджана. Т. 1, Стратиграфия. Ч. 2. Мезокайнозой. Под ред. А.А. Ализаде. Баку: Nafta Press, 2007. 580 с.

6. Геология Азербайджана. Т. IV. Тектоника. Под ред. А.А. Ализаде. Баку: Nafta Press, 2005. 506 с.

7. Кенгерли Т.Н. Баламедов Ш.Р., Садыхов Э.А., Мехтиева З.Н. Седиментационные и геодинамические обстановки формирования верхнеюрского комплекса Юго-Восточного Кавказа. Малье зоны Бокового хребта. Известия НАН Азербайджана. 2013. № 3. С. 3—15.

8. Кенгерли Т.Н., Алиев Ф.А., Алиев А.М. и др. Современная структура и активная тектоника Южного Склона Большого Кавказа в пределах Азербайджана (междуречье рр. Мазымчай и Пирсаат). Геолого-тектоническая обстановка. Известия. Науки о Земле. 2018. № 2. С. 19—38. DOI: 10.33677/ggianas20180200013

9. Маслов А.В. Вулканические туфы, красноцветные и обычно окрашенные глинистые породы в раз резах верхнего рифея и венда Среднего, и Южного Урала: сравнение литохимических характеристик. Литология и полезные ископаемые. 2021, № 2. С. 122—143. DOI: 10.31857/S0024497X2102004X

10. Маслов А.В., Алексеев В.П. Осадочные формации и осадочные бассейны: учебное пособие. Екатеринбург: изд-во УГГА, 2003. 203 с.

11. Малиновский А.И. Палеогеодинамическая реконструкция обстановок кайнозойской седиментации Западно-Сахалинского террейна по вещественному составу терригенных пород. Литология и полезные ископаемые. 2021, № 1. С. 28—53. DOI: 10.31857/S0024497X21021006

12. Страхов Н.М. Методы изучения осадочных пород. Химическое изучение осадочных пород в генетических и корреляционных целях. Т. II. Ч. 3. М.: Госгеолтехиздат, 1957. С. 157—188.

13. Старцев И.Д. Применение петрохимических мо дулей к верхнедевонским отложениям юго-восточной части Нюрольской мегавпадины (Томская область). Азимут геонаук. Вып. 2 Материалы Междисциплинарной молодежной научной конференции. Томск. 2022. С. 11—15.

14. Фейзуллаев А.А., Бабазаде А.Н. Палеореконструкция условий формирования продуктивной и красно цветной толщ по геохимическим критериям (на примере Абшерон-Прибалханской зоны). Известия. Науки о Земле. 2016. № 1. С. 28—33.

15. Халифа-заде Ч.М., Магомедов А.М. Среднеюрские отложения восточной части Большого Кавказа. М.: Наука, 1982.

16. Халифазаде Ч.М., Мехтиева З.Н. Фациальная зональность и палеогеографические критерии верхнеюрских отложений Юго-Восточного Кавказа. Евразийский Союз Ученых. Серия: междисциплинарный. 2024. № 7(115). С. 4—10.

17. Хаин В.Е., Шихалибейли Э.Ш., Гроссгейм В.А. К истории Азербайджанской части Большого Кавказа в верхнеюрское время. Известия АН Азерб. ССР. 1951. № 10. С. 19—43.

18. Хаин В.Е., Шарданов А.Н. Геологическое строение северного склона Юго-Восточного Кавказа. Материалы по геологии Северо-Восточного Азербайджана. Баку, Изд-во АН Аз.ССР, 1957. С. 5—179.

19. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.

20. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Геохимические индикаторы литогенеза (Литологическая геохимия). Сыктывкар: Геопринт, 2011.742 с.

21. Юдович Я.Э., Кетрис М.П., Рыбина Н.В. Геохимия титана. Сыктывкар: Геопринт. 2018. 432 с.

22. Herron M.M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. J. Sediment. Petrolology. 1988. No. 58. P. 820—829.

23. Jones B., Manning D.A.C. Comparison of Geochemical Indices Used for the Interpretation of Palaeoredox Conditions in Ancient Mudstones. Chemical Geology. 1994. No. 111. P. 111—129.

24. Kangarli T.N., Mehdiyeva Z.N. Upper Jurassic Complex of Greater Caucasus side range: Litofacies and sedimentation (Azerbaijan). Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins. 2017. Vol. 2. P. 28—53.

25. Mehdiyeva Z.N. Characteristics and conditions of ac cumulation of the Upper Jurassic sediments in the South-Eastern Caucasus. Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins. 2022. Vol. 1. P. 56—65.

26. Nesbitt H.W., Young G.M. Prediction of some weathering trends of plutonic and volcanic rocks based on thermodynamic and kinetic considerations. Geochimica et Cosmochimica Acta. 1984. No. 48(7). P. 1523—1534.

27. Smykatzkloss W., Priyadarsi D. Roy. Evaporite miner alogy and major element geochemistry as tools for palaeoclimatic investigations in arid regions: A synthesis. Bulletin of the Mexican Geological Society. 2010. Vol. 62. No. 3. P. 379—390.

28. Cox R., Lowe D., Cullers R.L. The influence of sediment recycling and basement composition on the evolution of mudrock chemistry in the southwestern United States. Geochimica of Cosmochimica Acta. 1995. Vol. 59. No. 14. P. 2919—2940.

Об авторе

З. Н. МехтиеваАзербайджан

Мехтиева Забита Намазовна — диссертант, научный сотрудник отдела «Радиоактивное поле Земли»

119, пр-т Г. Джавида, г. Баку АZ1143

Рецензия

Для цитирования:

Мехтиева З.Н. Петрохимическая характеристика верхнеюрских отложений Юго-Восточного Кавказа (Азербайджан). Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):114-125. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-114-125. EDN: VGLMEY

For citation:

Mehdiyeva Z.N. Petrochemical features of upper jurassic deposits in Southeastern Caucasus (Azerbaijan). Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):114-125. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-114-125. EDN: VGLMEY