Перейти к:

Применение методов дистанционного зондирования для оценки мутности вод Авачинской бухты

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-95-104

EDN: SERDOM

Аннотация

Введение. Оценка пространственного распределения взвешенных веществ является одной из ключевых задач для мониторинга экологического состояния акваторий. Избыточное содержание органических частиц, минералов и мелкой взвеси, находящихся в толще воды, может оказать негативное воздействие на экосистемы, снижая прозрачность воды и тем самым ухудшая условия для процесса фотосинтеза. Цель исследования. Определение мутности морских вод и пространственного распределения взвешенных веществ в прибрежной части акватории Авачинской бухты с помощью дистанционных методов исследования. Материалы и методы. Для мониторинга морской среды активно используются методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Методы дистанционного зондирования позволяют эффективно определять ключевые параметры, такие как уровень мутности, содержание хлорофилла, температура воды на поверхности и т.п. Современные спутниковые системы, такие как Sentinel-2, дают возможность получать мультиспектральные изображения, на основе которых рассчитываются спектральные индексы. В данной работе для оценки качества вод будет использован нормализованный разностный индекс мутности (NDTI). Результаты. Особую роль в формировании зон с повышенной мутностью играет не только антропогенное воздействие, но и геологическое строение территории. Для Авачинской бухты это также зона влияния Авачинско-Корякской и других групп вулканов. В весенне-летний период, во время активного таяния снегов и дождей, происходит повышенный сток рек Авача и Паратунка, которые несут с собой продукты вулканизма, что увеличивает содержание взвешенных веществ в воде. Проанализировано пространственное распределение нормализованного разностного индекса мутности NDTI и составлены карты, отражающие качество морской воды. Заключение. Карты пространственного распределения индекса NDTI, построенные за некоторые годы, показали, что основная область повышенной мутности возникает в дельте рек Авача и Паратунка и прибрежных частях Авачинской бухты.

Ключевые слова

Для цитирования:

Королькова А.И., Иванов А.А. Применение методов дистанционного зондирования для оценки мутности вод Авачинской бухты. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):95-104. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-95-104. EDN: SERDOM

For citation:

Korolkova A.I., Ivanov А.A. Remote sensing methods for water quality analysis in Avachа bay. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):95-104. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-95-104. EDN: SERDOM

Мутность воды — это показатель, отражающий степень ее прозрачности и количество взвешенных частиц, таких как органические и неорганические вещества, планктон, микроорганизмы и другие загрязнители. Высокая мутность может иметь значительное влияние на экосистемы водоемов [13].

Мутные воды поглощают и рассеивают солнечный свет, что приводит к уменьшению его проникновения на глубину. Это ограничивает доступ света для фотосинтетических организмов, таких как фитопланктон, который является основным производителем в водных экосистемах.

Объектом исследования в данной работе выступает Авачинская бухта, расположенная в юго-восточной части полуострова Камчатка и являющаяся уникальным природным объектом, который подвергается влиянию различных природных и антропогенных факторов.

Авачинская бухта представляет собой область площадью 238 квадратных километров с глубиной до 28 метров [4]. Бухта практически не замерзает зимой. Основное течение в бухте движется по часовой стрелке и проходит вдоль ее берегов. Однако в некоторых частях, особенно в северных и западных, оно ослабевает. В результате вода перемешивается слабо, и обновление водных масс происходит медленно. Мутность воды в Авачинской бухте меняется в зависимости от сезона и погодных условий. В весенне-летний период, во время активного таяния снегов и дождей, происходит повышенный сток рек Авача и Паратунка, что увеличивает содержание взвешенных веществ в воде [11]. На рисунке 1 отображена многолетняя динамика поступления взвешенных веществ со стоком рек по данным ежегодников о гидрохимическом состоянии морей, представляемых Государственным океанографическим институтом им. Зубова (ГОИН). За последние 20 лет среднее значение поступающей взвеси вместе с реками в Авачинскую бухту составило 98,62 тыс. тонн.

Рис. 1. График многолетней динамики поступления в Авачинскую бухту взвешенных веществ со стоком рек с 2003 по 2022 год

Fig. 1. Graph of long-term dynamics of suspended solids inflow with river runoff from 2003 to 2022 into Avacha Bay, thousand tons

Помимо всего прочего, особую роль в формировании зон с повышенной мутностью играет геологическое строение и влияние Авачинско-Корякской группы вулканов. В районе прилегающей к бухте территории суши широко распространены разновозрастные (от мела до голоцена) эффузивно-пирокластические отложения [12].

Также стоит отметить влияние рельефа на мутность воды. Горные районы, резкие перепады рельефа способствуют выносу большего количества рыхлого вулканогенного материала со склонов, особенно во время обильных осадков.

Современный рельеф, окружающий Авачинскую губу, имеет резкие перепады высот. Например, в южной части — гряда с высотными отметками примерно 300—400 м над уровнем моря, в западной части — горный массив Вачкажец с максимальной высотной отметкой 1556 м. Рельеф примыкающего к Авачинской губе города Петропавловска-Камчатского в Северо-Западной имеет форму увалов высотой до 200—250 м, которые сложены взрывными (глыбово-щебнисто-пепловыми) отложениями среднего и верхнего плейстоцена, а в низинах находятся озерно-болотные голоценовые осадки, сумммарная мощность которых достигают 50—100 м. Переходная субмеридиональная зона включает останцы меловых метаморфизованных пород (например, сопки Зеркальная и Синичкино), а также экструзии плейстоценовых андезитов (сопка Мишенная). В линейных понижениях между сопками наблюдается резкое увеличение мощностей пролювиально-делювиальных отложений до 100—200 м и более, а также увеличение мощности озерно-болотных голоценовых осадков в изометричных впадинах. Юго-восточная часть представлена водораздельным плато высотой до 500 м со ступенчатыми склонами, обращенными к Авачинской бухте. Водораздел и склоны сформированы из меловых метаморфизованных пород и диабазов, покрытых тонким слоем элювиально-делювиальных отложений. На склонах, выходящих к океану, расположены миоцен-плиоценовые вулканиты, а также низкие морские аккумулятивные террасы на высотах 10—20 м [1][2][10].

Формирование вулканической группы началось по меньшей мере со среднего плейстоцена. В историческое время известны извержения Корякского и Авачинского вулканов. Последнее извержение Корякского вулкана произошло в 1956—1957 гг., когда из радиальной прикратерной трещины на северо-западном склоне наблюдались выбросы газов и пепла. Авачинский вулкан извергался в 1945 г. Извержение было эксплозивным, выпало большое количество пепла. В настоящее время оба вулкана находятся в стадии фумарольной деятельности [8].

Авачинская группа вулканов находится на окраине Налачевского вулканического центра и представляет собой его юго-восточный участок. Вулканический центр начал формироваться с миоцена, и некоторые аспекты его структурной истории можно проследить с мел-палеогенового периода. На юге Авачинская группа вулканов соседствует со сложной купольно-кольцевой структурой Авачинской бухты, которая в основном развивалась в плиоцене. В пределах этой группы располагаются голоценовые вулканы. В настоящее время эта структура характеризуется повышенной сейсмической активностью [8].

В большинстве рек, расположенных на описанных выше вулканических территориях, во время половодья и паводков наблюдаются уровни мутности, превышающие 20 мг/л. В притоках реки Авача на левом берегу средняя годовая мутность достигает 100 мг/л [3].

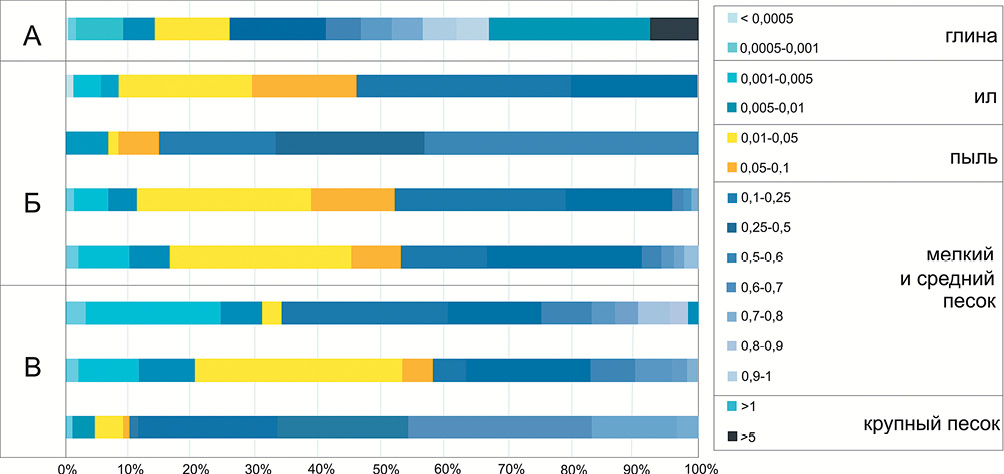

На рисунке 2 показано соотношение гранулометрического состава взвешенных веществ, которые поступают в реку Авача.

Рис. 2. Гранулометрический состав взвеси гиперконцентрированных потоков (А), а также рек с повышенной (Б) и малой (В) мутностью в бассейне р. Авача (Авачинско-Корякская группа вулканов) [3]

Fig. 2. Granulometric composition of suspended matter of hyperconcentrated flows (A), as well as rivers with increased (Б) and low (В) turbidity in the Avacha River basin (Avacha-Koryak group of volcanoes) [3]

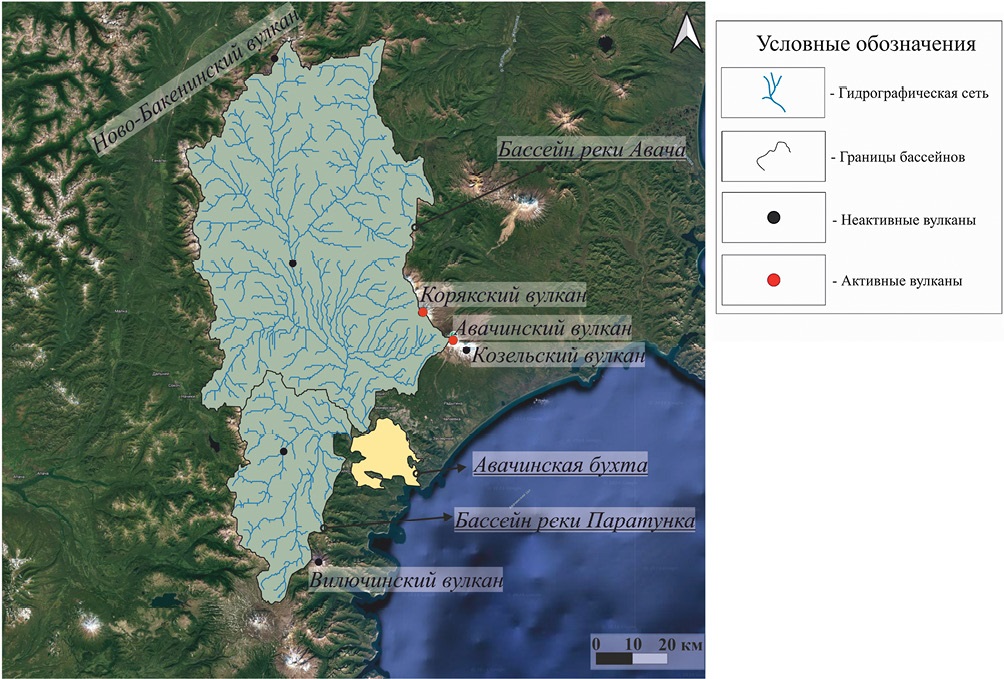

Бассейн реки Авача составляет 5090 км², протяженность самой реки — 122 км. Река Паратунка берет свое начало в предгорьях Вилючинской сопки и имеет дину 81 км, площадь бассейна значительно меньше и равна 1500 км². На рисунке 3 отображены карта-схема расположения бассейнов рек Авача и Паратунка и их положение относительно некоторых вулканов.

Рис. 3. Карта-схема расположения бассейнов рек Авача и Паратунка и их расположение относительно некоторых вулканов, в том числе Авачинско-Корякской группы вулканов; красным цветом показаны активные вулканы; черным цветом показаны неактивные вулканы

Fig. 3. Map-scheme of the location of the Avacha and Paratunka river basins and their location relative to some volcanoes, including the Avachinsky-Koryaksky group of volcanoes; active volcanoes are shown in red; inactive volcanoes are shown in black

Спектральные индексы (СИ) — это количественные показатели, рассчитанные на основе отражательной способности объектов в различных спектральных диапазонах. Эти индексы используются для выявления, анализа и классификации характеристик поверхности Земли, водоемов, атмосферы и других объектов. Расчет спектральных индексов осуществляется с использованием данных, полученных дистанционными методами, чаще всего со спутников или БПЛА, оснащенных спектральными датчиками.

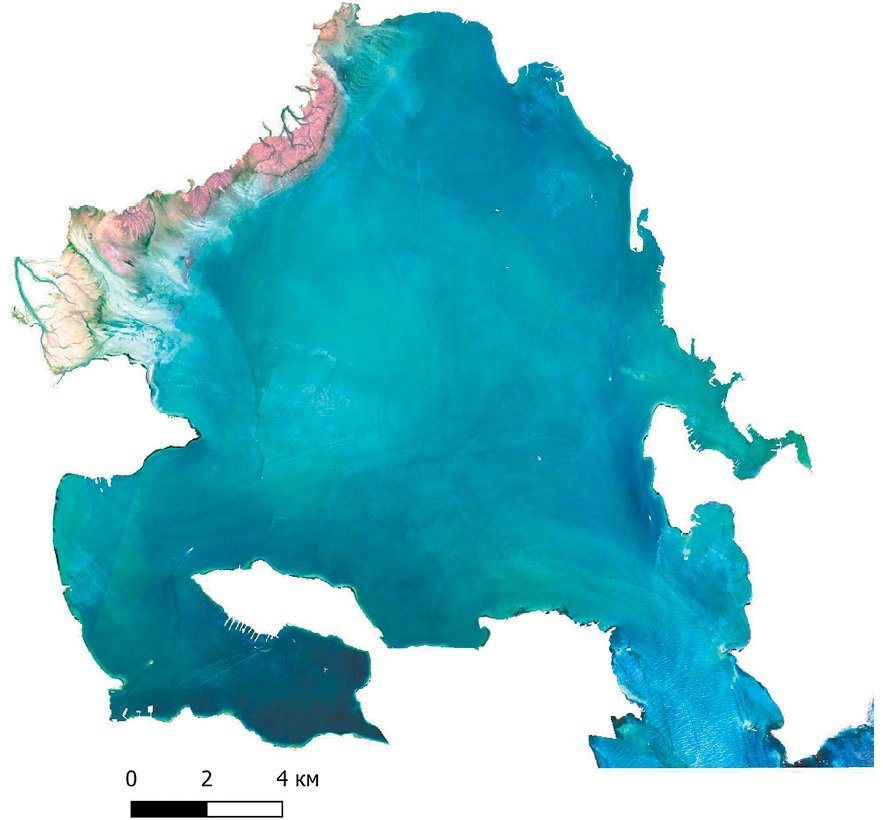

Спектральные индексы строятся на основе информации, полученной из мультиспектральных или гиперспектральных снимков, которые содержат данные об интенсивности отраженного электромагнитного излучения в определенных длинах волн [5] (рисунок 4 составлен из комбинации каналов R, G, B и представляет собой максимально приближенное к натуральному цвету изображение Авачинской бухты).

Рис. 4. Мультиспектральное изображение в комбинации каналов R, G, B, Авачинской бухты полученное со спутника Sentinel-2

Fig. 4. Multispectral image, in a combination of R, G, B channels, of Avacha Bay obtained from the Sentinel-2 satellite

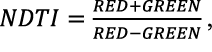

Спектральные индексы представляют собой математические комбинации (обычно в виде отношений, разностей или их комбинаций) значений яркости в различных спектральных каналах. Например, используемый в данной работе нормализованный разностный индекс мутности (NDTI, Normalized Difference Turbidity Index) основан на анализе соотношения отражательной способности в красной (RED) и зеленой (GREEN) частях спектра [6][14] (формула (1)).

(1)

(1)

где RED — отражательная способность в красной части спектра (диапазон 620—700 нм); GREEN — отражательная способность в зеленой части спектра (диапазон 500—580 нм).

В настоящее время существует большое количество спектральных индексов, применяемых в различных отраслях, самыми распространенными являются вегетационные индексы NDVI, EVI, SAVI, используемые для оценки состояния и биомассы растительности [7], также существуют почвенные индексы SI, NDSI, которые позволяют анализировать состояние почвы и ее характеристики; геологические индексы LSWI, CRSI и т.д.

Индекс NDTI позволяет фиксировать изменения концентрации взвешенных частиц, таких как ил, глина, песок, органические вещества и т.д., которые значительно влияют на отражение в красной и зеленой частях спектра [9]. Он особенно полезен для анализа вод с низкой прозрачностью, где традиционные методы визуального мониторинга могут быть затруднительны в использовании.

Мультиспектральные изображения можно получить с помощью различных спутников, таких как Landsat, ASTER, MODIS и т.д., в данной работе были использованы снимки со спутника Sentinel-2.

Наиболее показательными являются снимки в летне-осенний период, также в это время получение снимков наиболее доступно, так как значения облачности ниже, чем в остальные месяцы, даты съемок представлены в таблице.

Таблица. Даты съемок с обозначением каналов и их разрешением

Table. Filming dates with channel designations and their resolutions

Дата съемки | Каналы | Пространственное разрешение |

22.07.2019 | B3 (GREEN) | 10 м |

B4 (RED) | 10 м | |

05.08.2020 | B3 (GREEN) | 10 м |

B4 (RED) | 10 м | |

26.07.2021 | B3 (GREEN) | 10 м |

B4 (RED) | 10 м | |

04.09.2021 | B3 (GREEN) | 10 м |

B4 (RED) | 10 м |

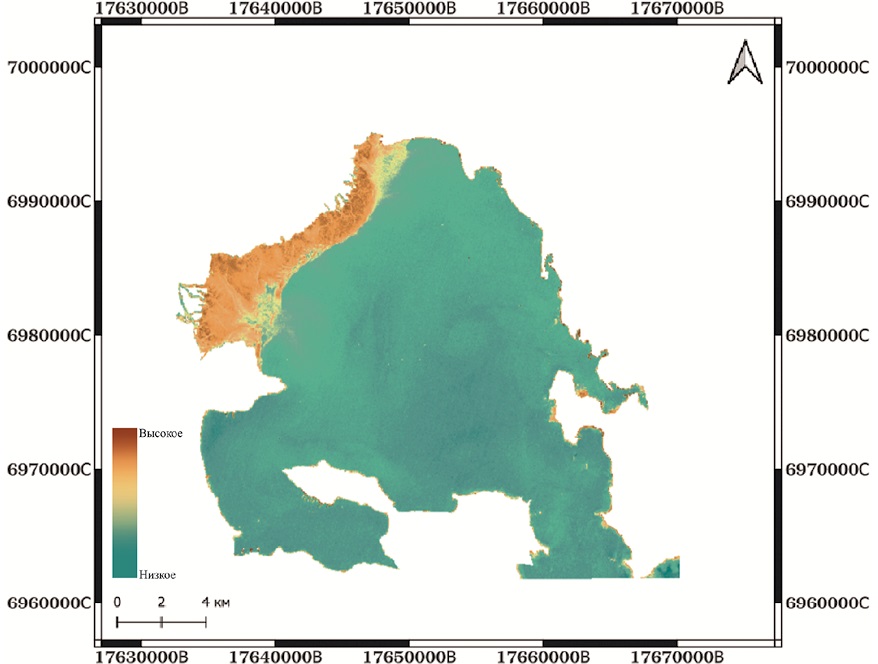

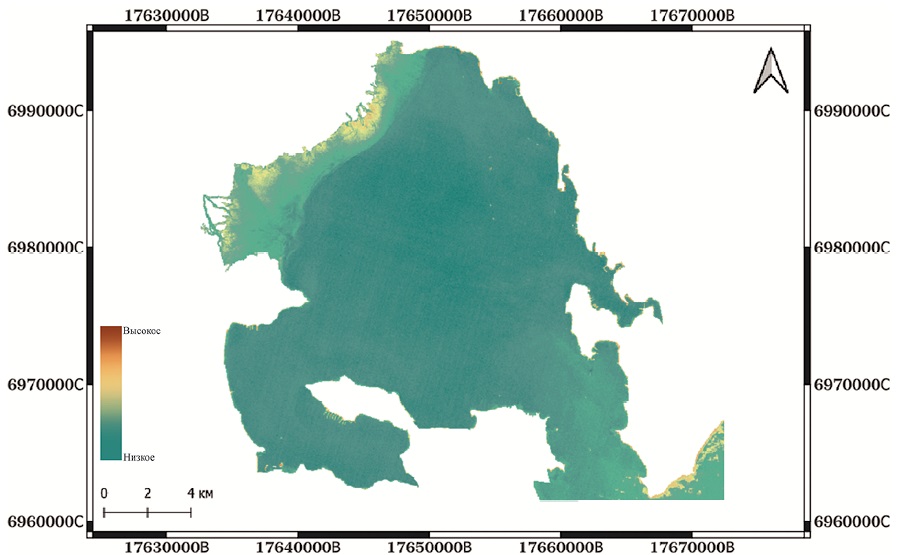

На рисунках 5 и 6 представлены полученные карты пространственного распределения мутности по индексу NDTI, эти снимки являются самыми показательными из всех и достаточно контрастно отображают влияние выноса взвешенных веществ со стоком рек Авача и Паратунка на формирование повышенной зоны мутности в северной части Авачинской бухты.

Рис. 5. Карта пространственного распределения индекса мутности NDTI в акватории Авачинской бухты в августе 2020 года

Fig. 5. Map of the spatial distribution of the NDTI turbidity index in the waters of Avacha Bay in August 2020

Рис. 6. Карта пространственного распределения индекса мутности NDTI в акватории Авачинской бухты в сентябре 2021 года

Fig. 6. Map of the spatial distribution of the NDTI turbidity index in the waters of Avacha Bay in September 2021

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что в 2020 году наблюдалось наибольшее значение показателя мутности воды. Это может быть связано с несколькими факторами, основными из которых являются метеорологические.

Как известно, на интенсивность речного стока воздействует количество выпадающих осадков (дождевых). Для определения данной взаимосвязи в рамках выполненной работы были получены данные с ближайшей метеостанции, которые подтвердили вышеизложенную взаимосвязь. Так, накануне съемки в августе 2020 года за несколько дней выпало 32 мм дождевых осадков, в то время как в сентябре перед съемкой выпало 4,5 мм.

Выводы

Как показывают результаты исследований, дистанционное зондирование Земли играет важную роль в оценке мутности морских вод. Эта технология позволяет получать данные о состоянии водоемов на больших площадях, и в том числе в реальном времени, что делает ее незаменимым инструментом для мониторинга морских экосистем.

Наши исследования показали, что реки, бассейны которых расположены в зоне влияния Авачинско-Корякской группы вулканов, являются основными поставщиками взвешенных веществ в Авачинскую бухту. Построенные карты пространственного распределения индекса NDTI за два года показали, что основная область повышенной мутности возникает в дельте рек Авача и Паратунка и прибрежных частях Авачинской бухты.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Королькова А.И — внесла основной вклад в разработку концепции статьи, внесла вклад в разработку методики научных исследований и оценки результатов исследования, подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Иванов А.А. — внес вклад в разработку концепции статьи, проводил анализ результатов, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работ.

Aleksandra I. Korolkova — made the main contribution to the development of the concept of the article, contributed to the development of the methodology of the article and the results of the study, prepared the text of the article, gave final approval to the published version of the article and agrees to accept responsibility for all aspects of the work.

Andrey A. Ivanov — made the main contribution of the concept of the article, analyzed the results, finally approved the published version of the article and agrees to assume responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Дмитриев В.Д. Крупномасштабное геоморфологическое картирование для оценки влияния сейсмогенных процессов на рельеф (на примере г. Петропавловска-Камчатского). Проблемы геоморфологического картирования. Л., 1975. С. 113—115.

2. Дмитриев В.Д., Ежов Б.В. К вопросу о происхождении Авачинской губы. Вопросы географии Камчатки. 1977. № 7. С. 45—48.

3. Есин Е.В., Чалов С.Р. Экологическая классификация рек вулканических территорий Камчатки. Чтения памяти Владимира Яковлевича Леванидова. 2014. № 6. С. 220—238.

4. Захарков С.П., Лепская Е.В., Тепнин О.Б., Штрайхерт Е.А., Гордейчук Т.Н. Первичная продукция Авачинской бухты летом 2017 г. Вестник ДВО РАН. 2020. № 1(209). С. 83—89.

5. Козодеров В.В., Дмитриев Е.В. Обработка многоспектральных и гиперспектральных аэрокосмических изображений: информационно-прикладные аспекты. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2010. Т. 7. № 4. С. 134—141.

6. Кравцова А.В., Ваулина К.Д. Характеристика экологического состояния Аргазинского водохранилища методом спектральных индексов. Географическое пространство: сбалансированное развитие природы и общества: мат-лы III междунар. науч. практ. конф., Челябинск, 13—15 октября 2023 года. Челябинск: Край Ра, 2023. С. 124—131.

7. Куликова Е.В., Куликов Ю.А., Горбунова Н.С. Возможность использования ГИС-технологий и спектральных вегетационных индексов при мониторинговых исследованиях почв. Модели и техно логии природообустройства (региональный аспект). 2022. № 2(15). С. 140—145.

8. Масуренков Ю.П., Егорова И.А., Пузанков М.Ю. Авачинская группа вулканов. Активные вулканы игидротермальные системы Камчатки. Путеводитель научных экскурсий. Петропавловск-Камчатский: ИВ ДВНЦ АН СССР, 1985. С. 107—134.

9. Морозова В.А. Расчет индексов для выявления и анализа характеристик водных объектов с помощью данных дистанционного зондирования. Современные проблемы территориального развития. 2019. № 2. С. 1—8.

10. Пафилина М.А. Вертикальное расчленение рельефа сопок Никольская и Сигнальная (побережье Авачинской бухты, Камчатка). Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук: мат-лы ежег. межрегион. науч.-практ. конф., Петропавловск-Камчатский, 11 февраля 2011 года. Вып. 1: в 3-х частях, Часть 3. Петропавловск Камчатский: Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, 2012. С. 72—74.

11. Семкин П.Ю., Павлова Г.Ю., Барабанщиков Ю.А. Гидрохимические характеристики бухт Вилючинская и Авачинская (Восточная Камчатка) под влиянием материкового стока с вулканических территорий / Вулканизм и связанные с ним процессы: мат-лы XXVI ежег. науч. конф., посв. Дню вулканолога, Петропавловск-Камчатский, 30—31 марта 2023 года. Петропавловск-Камчатский: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, 2023. С. 215—218.

12. Фролова Ю.В., Блюмкина М.Е., Большаков И.Е., Ермолинский А.Б. Сравнительная петрофизическая характеристика вулканогенных пород мелового и миоценового возраста Авачинской губы. Вулканизм и связанные с ним процессы: мат-лы XXIII ежег. науч. конф., посв. Дню вулканолога, Петропавловск-Камчатский, 30 марта 2020 года. Петропавловск-Камчатский: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, 2020. С. 68—71.

13. Dogliotti A.I., Ruddick K.G., Nechad B. A Single Algorithm to Retrieve Turbidity from Remotely Sensed Data in all Coastal and Estuarine Waters. Remote Sensing of Environment. 2015. Vol. 156. P. 157—168.

14. Lizcano-Sandoval L., Anastasiou C., Montes E., Raulerson G., Sherwood E., Muller-Karger F.E. Seagrass distribution, areal cover, and changes (1990—2021) in coastal waters off West-Central Florida, USA Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2022 P. 1—11.

Об авторах

А. И. КорольковаРоссия

Королькова Александра Игоревна — студентка экологического факультета

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

А. А. Иванов

Россия

Иванов Андрей Александрович — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геофизики

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

Рецензия

Для цитирования:

Королькова А.И., Иванов А.А. Применение методов дистанционного зондирования для оценки мутности вод Авачинской бухты. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):95-104. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-95-104. EDN: SERDOM

For citation:

Korolkova A.I., Ivanov А.A. Remote sensing methods for water quality analysis in Avachа bay. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):95-104. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-95-104. EDN: SERDOM