Перейти к:

Оценка влияния диэлектрической проницаемости областей среды, находящихся в непосредственной близости от генераторной петли, на результаты измерений методом ЗСБ в микросекундном диапазоне

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-86-94

EDN: NPDNOR

Аннотация

Введение. Метод зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) основан на изучении поля переходных процессов, которое возбуждается в земле при изменении тока в источнике. Первоначально измерения переходного процесса проводили на временах от 100 мс и более, но в 1990-е годы началось активное изучение переходных процессов в микросекундном диапазоне. Поскольку микросекундный диапазон соответствует частотам, близким к 1 МГц, то некоторые параметры установок, которыми ранее пренебрегали, начали вносить существенный вклад в измеряемый сигнал. При этом оценка влияния диэлектрической проницаемости среды, находящейся в непосредственной близости к генераторной петле, не проводилась. Цель. Экспериментальная оценка влияния диэлектрической проницаемости среды, находящейся в непосредственной близости к генераторной петле, на измеряемый переходный процесс. Материалы и методы. Метод исследования — полевой эксперимент и анализ полученных результатов. Результаты. Приведены результаты измерений переходного процесса при различных параметрах среды, находящейся в непосредственной близости к генераторной петле. Произведена оценка полученных результатов. Заключение. 1. При работе на ранних (0,1—10 мкс) временах методом ЗСБ с использованием в качестве источника незаземленного контура с током возможно получение сигналов, искаженных собственными процессами петли из-за влияния параметров среды, в которой находится генераторная петля. 2. Шунтирующее сопротивление должно подбираться в зависимости как от размеров генераторной петли, так и от эффективных параметров среды, в которых находится генераторная петля.

Ключевые слова

Для цитирования:

Новиков П.В. Оценка влияния диэлектрической проницаемости областей среды, находящихся в непосредственной близости от генераторной петли, на результаты измерений методом ЗСБ в микросекундном диапазоне. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):86-94. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-86-94. EDN: NPDNOR

For citation:

Novikov P.V. Effect of dielectric continuity of media in immediate proximity to the generator loop on results of near-field transient electromagnetic sounding in the microsecond range. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):86-94. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-86-94. EDN: NPDNOR

Введение

Метод ЗСБ был разработан в 1960-х годах как метод исследования горизонтально-слоистых геологических сред с использованием нестационарного электромагнитного поля [13]. Все эти годы метод совершенствовался как в теоретической, так и в аппаратурной части [14]. При этом существенное внимание исследователей уделялось расширению возможностей метода в область малых глубин, что приводило к необходимости исследовать поле в области малых (1—10 мкс) времен [15]. При проведении исследований в области малых времен был выявлен ряд факторов, искажающих результаты измерений, таких как собственный процесс в генераторном контуре [2]. Были выработаны рекомендации [3] и разработаны методики, позволяющие производить работы на малых временах [4][7—9]. При этом все оценки производились для генераторной петли, находящейся в среде с относительной диэлектрической проницаемостью, равной 1 [10][12].

Исследования в области малых времен активно используются производственными организациями, проводящими инженерные изыскания. Одной из таких организаций при проведении работ в области малых времен были получены результаты работ с ложными слоями в самой верхней части геологического разреза. Ложность слоев была подтверждена вскрышными работами. Возникло предположение, что на результат могут влиять факторы, которые не учитывались при измерениях на временах 1—10 мкс.

Был проведен анализ методики работ, при которых были получены результаты с ложными слоями. Было выяснено, что поскольку индуктивные методы считаются «всепогодными», то генераторная петля оказывается в самых разных условиях: лежащая в воде, в снегу и т.п. В связи с этим было решено произвести оценку параметров среды, которые могут повлиять на собственный переходный процесс петли.

Первый (экспериментальный) этап исследований ставил своей целью оценить возможные искажения результатов измерений недоучетом условий, в которых может оказаться генераторная петля, и выработать рекомендации по методическим и аппаратурным вопросам для устранения или снижения влияния этого фактора на конечные результаты работ методом ЗСБ при малоглубинных исследованиях.

После проведения полевых экспериментов, подтвердивших правильность предположения о влиянии диэлектрической проницаемости среды, находящейся в непосредственной близости от генераторной петли, на результаты измерений, были проведены дополнительные эксперименты с целью изучения возможностей по снижению искажений.

Методика проведения эксперимента

Перед проводимыми исследованиями были поставлены следующие задачи: выяснить источник возникающих искажений сигнала, определить диапазон изменения параметра среды, влияющего на искажения сигнала, оценить возможность снижения искажений как методическим, так и аппаратурным путем и выработать рекомендации для производственных организаций, позволяющие избежать искажений сигнала.

Решение задачи состояло из следующих этапов.

1. Выбор и обоснование размеров генераторной петли для проведения исследований.

Поскольку изучаемые нами искажения переходного процесса наблюдаются при малоглубинных исследованиях, для исследования была выбрана установка, чаще всего используемая в инженерной геофизике. Для получения сигналов, которые можно измерить в интересующем нас временном диапазоне без дополнительного усиления (исключение влияния характеристик усилителя на переходный процесс), было решено использовать одновитковую генераторную петлю размером 5×5 м. Второй причиной использования петли вышеуказанного размера была задача избавиться от искажений, вызываемых собственным процессом в петле, для случая, когда петля находится в среде с εотн = 1. Кроме того, для упрощения расчетов была поставлена задача проведения измерений в условиях ближней зоны над однородным полупространством, что позволило упростить расчеты и исключить влияние программ вычисления σк на результаты.

2. Создание макета установки для проведения полевых измерений.

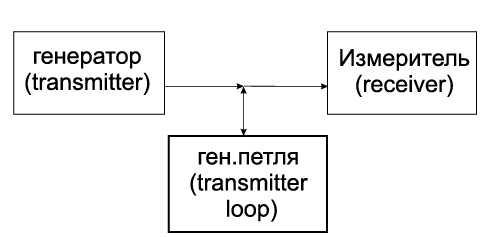

Так как исследования носили экспериментальный характер, то одним из требований к установке было минимальное количество специализированного оборудования. Для проведения экспериментов был собран макет установки, состоящий из генератора однополярных прямоугольных импульсов, генераторной петли размером 5×5 м и цифрового осциллографа. Схема установки представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема установки, использовавшейся при проведении эксперимента

Fig. 1. Diagram of the installation used during the experiment

Перед проведением полевых экспериментов в лабораторных условиях были измерены основные параметры установки.

По результатам лабораторных испытаний получены следующие характеристики:

- скорость выключения тока амплитудой 0,25 А на активной нагрузке 0,2 мкс;

- максимальное напряжение «эмиттер — коллектор выходного транзистора» 800 В;

- граничная частота коэффициента передачи тока 80 МГц.

В качестве измерителя был использован высокочастотный цифровой осциллограф, подсоединяемый к ноутбуку.

Основные параметры измерителя, критичные в проводимом эксперименте:

- частота пропускания 200 МГц;

- время нарастания переходной характеристики 1,75 нс;

- частота дискретизации 1000 МГц.

3. Проведение полевых измерений.

При проведении полевых экспериментов использовался диапазон токов 0,05—0,1 А для того, чтобы снизить амплитуду импульса самоиндукции, возникающего в момент выключения тока, и тем самым снизить его влияние на результаты измерений.

Для проведения полевых экспериментов был выбран участок с однородным первым слоем большой мощности. При этом на ранних временах подобный разрез можно было аппроксимировать однородным полупространством и исключить влияние программ, использовавшихся при интерпретации, на результаты эксперимента.

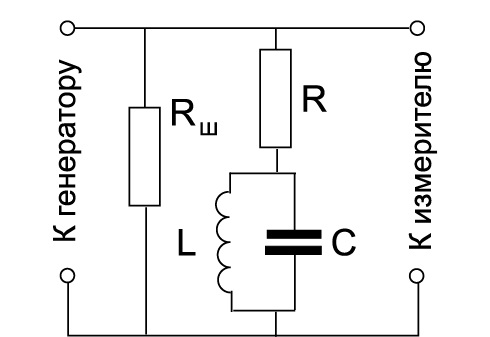

Для расчетов генераторная петля рассматривалась как прямоугольный виток провода, обладающий эффективными параметрами: активным сопротивлением R, индуктивностью L и емкостью С, образующими колебательный контур, зашунтированный активным сопротивлением Rш, позволяющим менять режим колебаний в контуре. Эквивалентная электрическая схема генераторной петли представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема генераторной петли

Fig. 2. Equivalent electrical circuit of the generator loop

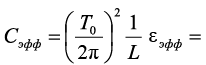

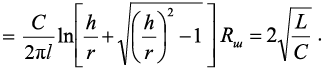

Перед проведением экспериментов были определены параметры получившегося колебательного контура при расположении его на высоте 1 м над землей в сухую погоду. Для расчета параметров использовались следующие формулы [5]:

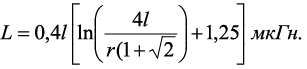

(1)

(1)

где l — сторона петли, r — радиус провода, h — высота провода над землей, ε — диэлектрическая проницаемость.

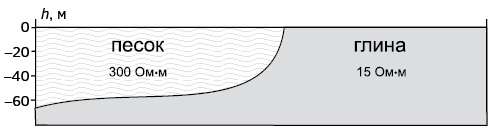

Были получены следующие параметры L = 32 мкГн, R = 1,5 Ом, С = 140 пФ. При этом резонансная частота получившегося колебательного контура составила 14 МГц. Волновое сопротивление Z (импеданс) получившегося колебательного контура равно 228 Ом. Для получения «критического» режима выключения добротность контура Q должна быть равна 0,5, для этого сопротивление шунтирующего резистора должно быть равно 2Z, т.е. 456 Ом. При таких параметрах декремент затухания равен 2,4×109, а время релаксации 0,042 нс, что соответствует времени собственного переходного процесса, равному 0,12 нс. Проверка при проведении натурного эксперимента показала правильность вычислений основных параметров контура. Для оценки влияния диэлектрической проницаемости областей, непосредственно прилегающих к генераторной петле, была выбрана площадка размером 300×300 м, подготовленная когда-то для добычи песка, но затем временно не эксплуатировавшаяся. Площадка практически лишена почвенного слоя, покрыта высокой травой и состояла из двух областей: песчаной и глинистой. Мощность песка оценивается в 50—70 м. Схематический разрез по участку работ приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Схематический разрез по участку работ

Fig. 3. Schematic section of the work site

При таких мощностях можно на ранних временах аппроксимировать разрез однородным полупространством.

На участке был проведен ряд экспериментов с целью оценить влияние на результат измерений области среды, непосредственно примыкающей к генераторной петле. Для оценки применимости для расчетов сигнала формул ближней зоны был рассчитан обобщенный показатель τ, с учетом того, что среда немагнитна [6][11].

τ = tρ / (μ0 L2), (2)

где t — время регистрации переходного процесса, ρ — удельное сопротивление среды, μ0 = 4π×10–7 Гн/м, L — половина стороны петли.

Расчет показал, что для среды с сопротивлением 10 Ом×м и более, начиная с времени регистрации переходного процесса, равного 1 мкс, мы находимся в условиях ближней зоны. На участке, выбранном для проведения эксперимента, сопротивление глин составляло 15 Ом×м, а сопротивление песков — 300 Ом×м в условиях естественной влажности.

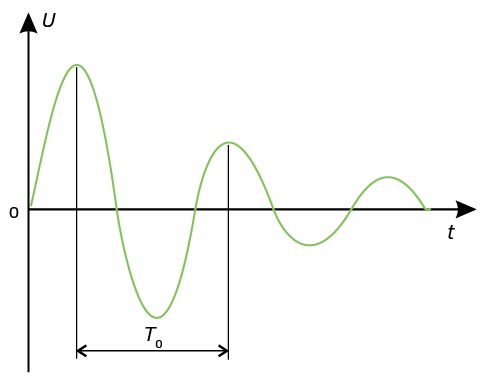

Эксперимент проводился следующим образом: на выбранном участке с помощью деревянных стоек растягивалась петля на высоте 0,5 м над землей. От петли отсоединяли шунтирующий резистор и переводили получившийся RLC-контур в колебательный режим. После перевода контура в колебательный режим по первым двум максимумам определялся период собственной частоты контура, как показано на рисунке 4.

Рис. 4. Методика определения собственной частоты контура

Fig. 4. The method of determining the natural frequency of the circuit

По результатам измерений периода собственных колебаний рассчитывались эффективная емкость С, эффективная диэлектрическая проницаемость εэфф и сопротивление шунтирующего резистора Rш (3).

(3)

(3)

Резистор с сопротивлением, рассчитанным на предыдущем шаге, подключался к петле, после чего производились измерения переходного процесса в интервале времен от 1 до 100 мкс. После этого петля укладывалась на землю и производились измерения без изменения величины шунтирующего резистора. Не меняя положения петли, производились операции, аналогичные описанным в предыдущем абзаце, для определения сопротивления шунтирующего резистора, необходимого для введения петли в критический режим. После этого производились измерения переходного процесса. Для оценки достоверности результатов производились контрольные измерения. Процент контрольных измерений составил 5%. Все полученные в ходе эксперимента кривые U(t)/I пересчитывались в зависимость ρ(h) методом подбора с использованием следующих формул [1][6].

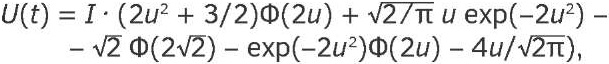

(4)

(4)

где

(5)

(5)

4. Анализ полученных результатов

Методика проведения эксперимента позволила подтвердить предположение о негеологической природе появления ложных слоев. Было выяснено, что эффективная диэлектрическая проницаемость областей среды, непосредственно прилегающих к генераторной петле, может изменяться от 1 до 15, что вызывает необходимость изменения шунтирующего сопротивления, обеспечивающего условия критического режима от 120 до 450 Ом. Даже небольшое отклонение (20%) от расчетной величины вышеупомянутого резистора может привести к существенному искажению результатов работ в микросекундном диапазоне.

Полученные результаты

При проведении эксперимента рассматривались «экстремальные» условия расположения генераторной петли. Петля укладывалась в снег, в мокрую траву на лугу, частично располагалась в воде.

Определенные эффективные диэлектрические проницаемости приведены в таблице.

Таблица. Значения относительной эффективной диэлектрической проницаемости, полученные в ходе эксперимента (εотн.эфф = εэфф / ε0)

Table. Values of the relative effective dielectric constant obtained during the experiment (εd.eff = εeff / εo)

Среда, в которой размещена петля | εотн.эфф | Среда, в которой размещена петля | εотн.эфф |

Снег (t = –10 °C) | 3,7 | Сухая трава | 1 |

Снег (t = 0 °C) | 5,7 | Трава через час после дождя | 6 |

Мокрый снег | 7 | Трава во время дождя | 12 |

Лед | 5 | Трава при выпадении росы | 15 |

При этом значения Rш менялись от 120 до 456 Ом.

Проведенный эксперимент показал, что:

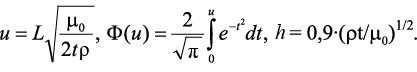

1. Среды, обладающие относительной диэлектрической проницаемостью более 5, оказывают существенное влияние на раннюю стадию переходного процесса, приводя к появлению небольших «подъемов» или «провалов» на кривой сигнала, построенной в билогарифмическом масштабе, как показано на рисунке 5.

Рис. 5. Примеры кривых переходного процесса при токе 0,1 А над глинами: 1 — кривая при введении петли в критический режим, 2 — кривая без коррекции шунтирующего резистора, 3 — кривая в случае если сопротивление шунтирующего резистора составляет 0,8 от сопротивления для критического режима.

Fig. 5. Examples of transient curves at 0.1 A current over clays: 1 — curve when the loop is introduced into the critical mode, 2 — curve without correction of the shunt resistor, 3 — curve in the case where the resistance of the shunt resistor is 0,8 of the resistance for the critical mode.

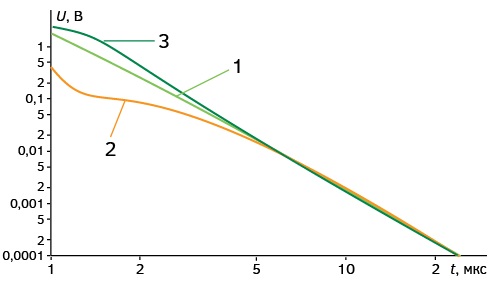

2. Наибольшее влияние на параметры установки в методе ЗСБ оказывает насыщенность водой области среды, непосредственно прилегающей к генераторной петле. При этом вода в виде снега и льда оказывает гораздо меньшее влияние

3. При интерпретации подобных кривых в верхней части разреза появляется «ложный» слой повышенного или пониженного сопротивления. Если условия раскладки петли не меняются, то подобный «слой» может прослеживаться на существенной части профиля. Ложность слоя подтверждается измерениями в тех же точках в сухую погоду или при поднятии петли на 0,5 м над землей. Примеры результатов интерпретации кривых показаны на рисунке 6.

Рис. 6. Примеры интерпретации кривых, полученных в одной точке с разными значениями шунтирующего сопротивления: а — генераторная петля введена в критический режим и приподнята на 0,5 м над землей; b — сопротивление шунтирующего резистора завышено, и генераторная петля перешла в колебательный режим; c — сопротивление шунтирующего резистора составляет 0,8 от значения, необходимого для критического режима, петля находится в апериодическом режиме

Fig. 6. Examples of interpretation of curves obtained at the same point with different values of shunt resistance: a — the generator loop is put into critical mode and raised 0.5 m above the ground; b — the resistance of the shunt resistor is too high, and the generator loop has entered oscillatory mode; c — the resistance of the shunt resistor is 0.8 of the value required for critical mode, the loop is in aperiodic mode

4. В случае корректировки величины шунтирующего резистора путем измерения собственной частоты контура искажения ранних стадий снижаются.

Обсуждение

Проведенные исследования показали, что ранние (1—10 мкс) стадии переходного процесса очень чувствительны не только к размерам генераторной петли [9][10][12], но и к условиям, в которых эта петля находится.

Сам процесс выключения тока в генераторной петле активно изучался с 1980-х годов. В первую очередь изучалась зависимость процесса выключения тока в петле в зависимости от размеров самой петли [12]. Ряд исследователей изучал зависимость процесса выключения от амплитуды тока и параметров выходного ключа [9][10]. При оценке зависимости величины шунтирующего сопротивления на возможные искажения сигнала ряд исследователей [3][14][15] полагали несущественной связь между этим параметром аппаратуры и размерами генераторной петли.

Следует отметить, что во всех этих работах рассматривалась петля, лежащая на сухом грунте (т.е. в среде с εотн = 1). В этой части проведенные нами исследования полностью сходятся с опубликованными ранее результатами. Практически никто из исследователей не рассматривал процессы в генераторной петле для случаев расположения петли в средах с εотн ≠ 1.

Расширение области применения зондирований становлением поля в ранние времена и отсутствие информации о влиянии условий расположения генераторной петли на результаты измерений привело к появлению полевых материалов с кривыми зондирования, искаженными процессами, связанными с нарушением условий критического режима.

Эта проблема не осталась незамеченной производителями аппаратуры. Так, в аппаратуре FastSnap [16] добавлена возможность ручного изменения шунтирующего резистора.

Заключение

Проведенные экспериментальные исследования показали, что при работе на ранних (0,1—10 мкс) временах методом зондирования становлением поля с использованием в качестве источника незаземленный контур с током следует внимательно относиться к тому, в какой среде находится этот контур.

Была подтверждена гипотеза о том, что пренебрежение условиями размещения контура может привести к получению сигналов, искаженных собственными процессами петли.

На основании этих данных было получено подтверждение предположения, что шунтирующее сопротивление должно подбираться в зависимости как от размеров генераторной петли, так и от эффективных параметров среды, в которых находится генераторная петля.

Анализ современного состояния микропроцессорной техники и программного обеспечения позволил предположить, что на современном уровне развития радиоэлектроники возможно производить коррекцию шунтирующего сопротивления в автоматическом режиме, что позволит повысить точность измерений и получение достоверной информации об изучаемом разрезе.

Подводя итог, можно сказать, что при учете полученных результатов исследователями, занимающимися геоэлектрическими исследованиями с использованием нестационарных электромагнитных полей в области малых глубин, возможно повышение достоверности и надежности получаемых результатов.

На сегодняшний день для производственных организаций, использующих метод зондирования становлением поля в однопетлевом варианте в микросекундном диапазоне, было предложено методическое решение проблемы искажения ранних стадий переходного процесса. Это решение предлагает либо проводить исследования в период отсутствия обильной росы, дождевой влаги на траве, при работе на участках, покрытых высокой травой, либо предусмотреть возможность поднятия генераторной петли на высоту, превышающую высоту травы. При работе в осенне-весенний период, при наличии талой воды, покрывающей снег, категорически не допускается укладывание петли в мокрый снег, при отсутствии такой возможности необходимо приподнять петлю над водой.

Дальнейшее направление исследований в рамках данной проблемы предполагает совершенствование макета аппаратуры и написание программного обеспечения для программно-аппаратного управления перевода генераторной петли в критический режим при работе в различных условиях. Кроме того, предполагается построение математической модели генераторной петли с учетом среды, в которой она находится.

ВКЛАД АВТОРА / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Новиков П.В. — разработка концепции статьи, физическое моделирование и проведение натурных экспериментов, анализ результатов, анализ литературных источников, оформление статьи, проведение расчетов, подготовка текста статьи, согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Petr V. Novikov — development of the concept of the article, physical modeling and conducting field experiments, analysis of results, analysis of literary sources, design of the article, calculations, preparation of the text of the article, I agree to assume responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Аладинский А.Ю., Новиков П.В. Трансформация неустановившегося сигнала соосной установки метода переходных процессов в кажущуюся электропроводность. Изв. вузов. Геология и разведка. 1990. № 2.

2. Барсуков П.О. Импульсные электромагнитные зондирования в микросекундном диапазоне: автореф. дис. д-ра физ,-мат. наук. Троицк, 2004.

3. Барсуков П.О., Файнберг Э.Б., Хабенский Е.О. TEM FAST-технология малоглубинной электроразведки. Приборы и системы разведочной геофизики. 2006. № 2. С. 28.

4. Бучарский Б.В., Горячев В.В., Павлов А.Т. Развитие малоглубинной модификации электроразведки ЗСБ. Изв. вузов. Геология и разведка. 1986. № 8. С. 74—79.

5. Бычков Ю.А., Золотницкий В.М., Чернышев Э.П. Основы теории электрических цепей. СПб.: Лань, 2002.

6. Каменецкий Ф.М., Новиков П.В., Тимофеев В.М. Использование дифференциальных трансформаций для качественной интерпретации данных электромагнитных зондирований методом становления поля. Физика Земли. 1993. № 9. С. 91—96.

7. Кожевников Н.О., Плотников А.Е. Оценка возможностей метода переходных процессов при изучении верхней части геологического разреза. Геофизика. 2004. № 6. С. 33—38.

8. Кожевников Н.О. Переходный процесс в петле и его использование при оценке измерительной системы для импульсной индуктивной электроразведки. Геология и геофизика. 2012. Т. 53. № 11. С. 1614—1627.

9. Кожевников Н.О. Процесс выключения тока в незаземленной петле: от чего он зависит и насколько мы можем его контролировать. Интерэкспо ГеоСибирь. 2015. Т. 2. № 2. С. 102—106.

10. Кожевников Н.О., Шарлов М.В., Шарлов Р.В., Стефаненко С.М., Агафонов Ю.А. Особенности выключения «большого» и «малого» токов в незаземленной горизонтальной петле. Интерэкспо ГеоСибирь. 2016. Т. 2. № 2. С. 207—211.

11. Кожевников Н.О. Выключение тока в горизонтальной незаземленной петле: эксперимент и теория Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 3. С. 631—641.

12. Новиков П.В., Тимофеев В.М. Искажения ранних стадий переходных процессов. Электромагнитная индукция в верхней части Земной коры. М.: Наука, 1990. С. 130—133.

13. Электроразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1980. С. 241—246.

14. TEM-3D-Wizard — 3D Processing of TEM Data. Applied ElectroMagnetic Research (AEMR), the Netherlands. AEMR, 2020.

15. Barsukov P.O., Fainberg E.B., Khabensky E.O. Shallow investigations by TEM-FAST technique: methodology and examples. In: Electromagnetic Sounding of the Earth’s Interior. Theory, Modelling, Practice. Ed. V.V. Spichak. Amsterdam. 2015. P. 47—78.

16. Fast-Snap TEM measurements. SigmaGeo, 2020. https://sigma-geo.ru/fastsnap?lang=en

Об авторе

П. В. НовиковРоссия

Новиков Петр Вячеславович — кандидат технических наук, доцент кафедры геофизики

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

Рецензия

Для цитирования:

Новиков П.В. Оценка влияния диэлектрической проницаемости областей среды, находящихся в непосредственной близости от генераторной петли, на результаты измерений методом ЗСБ в микросекундном диапазоне. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):86-94. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-86-94. EDN: NPDNOR

For citation:

Novikov P.V. Effect of dielectric continuity of media in immediate proximity to the generator loop on results of near-field transient electromagnetic sounding in the microsecond range. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):86-94. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-86-94. EDN: NPDNOR