Перейти к:

Разработка методологии проектирования кислотных обработок с учетом особенностей строения призабойной зоны пласта

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-30-40

EDN: EIIYSU

Аннотация

Введение. На текущий момент одной из ключевых задач недропользователей является оптимизация процесса отбора остаточных запасов нефти и совершенствование процедур проведения различных мероприятий, направленных на увеличение производительности скважин. В пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и сопредельных нефтеносных территорий наиболее распространенными методами обработки призабойной зоны пласта являются различные технологии кислотных обработок. Несмотря на это, существующие инструменты, используемые при проектировании и планировании данных операций, не позволяют учитывать сразу несколько различных факторов, оказывающих влияние на эффективность воздействия, что накладывает определенные трудности и является источником формирования различного рода неопределенностей. Цель. Разработка методических основ повышения эффективности компьютерного моделирования различных технологий кислотных обработок в условиях неоднородных карбонатных коллекторов турнейского яруса Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Материалы и методы. Комплексирование результатов эксплуатации более чем 100 скважин различного назначения с использованием известных научно-методических основ обработки и интерпретации геолого-промысловых данных. Результаты. Предложены эмпирические формулы для расчета времени очистки пласта после воздействия, объемов высокопродуктивной зоны скважин и результативности реализации на них кислотных обработок.

Ключевые слова

Для цитирования:

Малов А.Г., Кулешова Л.С., Гилязетдинов Р.А., Якупов Р.Ф. Разработка методологии проектирования кислотных обработок с учетом особенностей строения призабойной зоны пласта. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):30-40. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-30-40. EDN: EIIYSU

For citation:

Malov A.G., Kuleshova L.S., Gilyazetdinov R.A., Yakupov R.F. Methodology for acid treatment design considering structural features of the bottomhole area. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):30-40. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-30-40. EDN: EIIYSU

Введение

В современных условиях разработки нефтяных месторождений процесс проведения кислотных обработок тесно сопряжен с рисками недостижения прогнозных показателей [1][2]. Несмотря на это ежегодно на скважинах месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (ВУНГП) проводятся тысячи мероприятий по обработке призабойной зоны пласта (ПЗП), успешность которых значительно варьирует, особенно при воздействии на карбонатные коллекторы. Неоднозначность полученных результатов в данном тектонико-стратиграфическом комплексе предопределяет необходимость не только осуществления более детального подхода к процедурам проектирования кислотных обработок, но и разработке соответствующей методологии, позволяющей учитывать области ПЗП с улучшенными фильтрационными свойствами и динамику процесса очистки ПЗП от продуктов реакции. С учетом сложного геологического строения залежей карбонатных коллекторов роль алгоритмов, позволяющих обоснованно подбирать тот или иной дизайн обработок, возрастает, поэтому особое внимание необходимо уделять вопросам их своевременной актуализации, что позволит создать надежный и опорный инструмент обработки геолого-промысловых данных [3—5].

Материалы и методы

Объектом исследования выступают карбонатные коллекторы турнейского яруса, залегающие в пределах крупных и средних месторождений ВУНГП и обуславливающие значительный резерв перспективных для освоения ресурсов. Геолого-промысловая база для моделирования получена в результате комплексирования данных эксплуатации по более чем 100 скважинам различного назначения.

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных и доступных в финансовом плане методов повышения производительности скважин являются различные технологии кислотных обработок. Эффективность данного воздействия зависит от большого числа факторов, учет которых осложнен различной природой их возникновения. Важным аспектом, необходимым для реализации результативного кислотного воздействия, является наличие реального представления о кинетике и динамике процессов взаимодействия раствора с горными породами в различный период времени [6]. С переходом на механизированный способ добычи нефти и развитием систем поддержания пластового давления процедура планирования кислотных обработок практически не претерпела изменений в вопросах подбора скважин-кандидатов, составов и технико-технологических аспектов реализации операций. Ключевым направлением, необходимым для совершенствования научно-методических аспектов проектирования кислотных обработок, является учет строения призабойной зоны пласта, который в совокупности с данными геофизических и гидродинамических исследований позволит повысить успешность мероприятий и осуществлять их адресную корректировку.

К геологическим особенностям карбонатных коллекторов турнейского яруса стоит отнести высокую трещиноватость пород, нелинейно распределенную в пределах общего разреза пласта [7]. В период длительной эксплуатации добывающих скважин фильтрационные каналы призабойной зоны пласта подвергаются глубокой кольматации, воздействие на которую осложнено многоступенчатым механизмом ее формирования. Это требует закачки значительно бóльших объемов кислотного состава [8]. Кроме этого, в области ПЗП, непосредственно прилегающей к стволу скважины, в результате многократных предыдущих кислотных обработок образуется область с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), которая отделяет область кольматации ПЗП от ствола скважины. Исходя из вышесказанного предложим методологию количественно-качественной характеристики зон с улучшенными ФЕС для снижения рисков нерелевантного проектирования операций по закачке соляно-кислотных составов.

На начальном этапе происходит определение объема области ПЗП с улучшенными ФЕС (V). Численный расчет параметра предлагается осуществлять при помощи формулы (1) с учетом следующих условий: рассматриваемые скважины эксплуатируются с забойным давлением ниже давления насыщения; пластовое давление в зоне отбора запасов превышает давление насыщения:

(1)

(1)

где V1 — суммарный объем жидкости, поглощенной при проведении ремонтных работ (в том числе промывка, райбирование, долив, глушение), м³; P1 — давление насыщения, атм.; P0 — забойное давление до воздействия, атм.; P2 — забойное давление перед проведением перфорационных работ, атм.

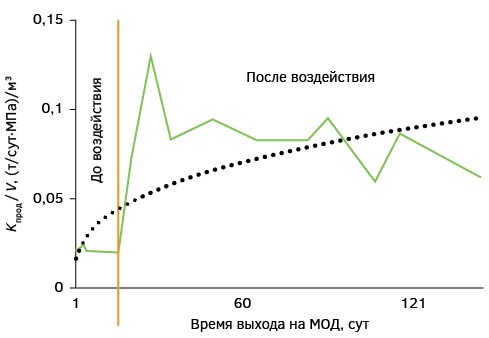

На втором этапе для достоверного определения объема продуктивной зоны с учетом нелинейного характера протекания пластовых процессов производится построение зависимости, отражающей результативность проникновения кислотного агента в пласт исходя из времени выхода скважин на максимальный оптимальный дебит (МОД). Один из возможных ее вариантов представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика выхода скважины на режим после проведения успешной классической кислотной обработки

Fig. 1. Dynamics of well output after successful classical acid treatment

Результаты

Для более детального изучения механизма протекания процесса проанализируем ряд составов, широко используемых при обработке залежей турнейского яруса Волго-Уральской нефтегазоносной провинции [9][10]. Первый состав представлен классической 13% соляной кислотой и антикоррозионной добавкой ПБ-5. В пределах объекта исследования он активно применяется как для добывающего, так и для нагнетательного фондов скважин. Средний прирост дебита нефти после закачки варьируется от 0,9 до 3,2 т/сут при времени выхода на МОД от 65 до 307 сут. Второй и третий составы отличаются от первого и в целом между собой процентным содержанием интенсификаторов, которые снижают скорость протекания химической реакции и позволяют закачиваемой кислоте в активной фазе достигнуть целевого интервала. Отметим, что эффективность данных композиций в условиях объекта исследования при вторичных обработках примерно на 24% выше по сравнению с результатами первичного воздействия, что обусловлено наличием тесной взаимосвязи между временем нейтрализации соляной кислоты в пласте и удельной результативности обработок.

Помимо этого, на успешность кислотного воздействия в условиях турнейского яруса оказывает влияние также толщина пласта и ее производные показатели [11]. При воздействии на пласт малой и средней толщины глубина проникновения закачиваемого агента зависит от величины, представленной отношением эффективной нефтенасыщенной толщины к пористости. Она численно характеризует уровень гидродинамической связанности фильтрационных каналов. С увеличением пористости продуктивного пласта классический кислотный состав в активной фазе распределяется неравномерно, исходя из чего более четверти его объема лишь смачивает поверхность горных пород, а в некоторых случаях ограниченно взаимодействует с ними, что приводит к нарушению механизмов протекания реакции и формированию плотных нерастворимых осадков, снижающих площадь эффективного дренирования скважины. При достаточно большой толщине радиус распространения кислотного состава зависит преимущественно от неоднородности пласта и доли пород-коллекторов в общей толщине пласта. Пористость и эффективная нефтенасыщенная толщина в данном случае играет второстепенную роль, обуславливая лишь степень насыщения горных пород кислотным составом и потенциально возможное число пропластков, пригодных для вовлечения их в процесс разработки.

Интерпретация и анализ коэффициента продуктивности позволяют обоснованно принимать управленческие решения в различных направлениях деятельности, связанной с проектированием и эксплуатацией нефтяных месторождений [12]. Отношение коэффициента продуктивности скважины к объему области ПЗП с улучшенными ФЕС позволяет рассмотреть в одной плоскости исследования различные факторы, влияющие на конечный результат — запускной дебит скважин после обработок. В различных работах многими авторами отмечено [13—17], что в процессе выхода скважин на режим после освоения тренд изменения дебита нефти может быть достоверно описан базовыми математическими моделями без необходимости привлечения инструментов многомерного геолого-промыслового анализа. Это необходимо учитывать при определении степени взаимосвязи между эффективностью воздействия и различными параметрами. Рассмотрим на примере одной из скважин, вскрывших отложения турнейского яруса, динамику изменения исследуемых показателей после закачки обычного кислотного состава. На рисунке 1 отражена зависимость Kпрод / V от времени выхода скважин на МОД.

При анализе кривой надежно выделяются четыре интервала, в которых показатель по оси ординат принимает наибольшее возможное значение при текущем временном периоде t. Первоначальный рост значения Kпрод / V обусловлен дренированием области ПЗП с улучшенными ФЕС. Достижение первичного максимального экстремума функции зафиксировано при t = 27 сут, что свидетельствует о полном выносе остатков нейтрализованного кислотного состава и значительном изменении гидродинамических условий в пористой среде. Дальнейшее снижение показателя Kпрод / V позволяет сказать о постепенном подключении удаленных фильтрационных каналов к процессам притока. Наименьшее значение экстремума функции, описывающее тренд выхода скважины на максимальный оптимальный дебит, получено после 106 суток работы скважины с момента ее освоения, что является возможным признаком стабилизации параметров пластовых систем. Это также отражает и незначительное увеличение на 17% параметра Kпрод / V.

Исходя из этого отметим, что при проведении классической кислотной обработки выход скважины на МОД сопровождается следующими процессами: 20% времени от общей продолжительности работы скважины до момента достижения оптимальных технологических показателей приходится на вынос остатков кислотного состава и различных отложений продуктов реакции (в рассматриваемом варианте успешность данного процесса велика в связи с отсутствием наибольших экстремумов функции Kпрод / V = f(t)); 70% времени отведено на формирование воронки депрессии и активации фильтрационных каналов; оставшиеся 10% времени направлены на выравнивание гидродинамического равновесия в системе «скважина — пласт». Аналогичные расчеты были проведены и для других скважин объекта исследования. Обобщенная математическая модель, наилучшим образом описывающая степень и уровень взаимосвязи между исследуемыми показателями, имеет следующий вид:

Kпрод / V = 0,0311e–0,013t, (2)

где t — время эксплуатации скважин после воздействия, сут.; Kпрод / V — комплексный показатель, характеризующий результативность проникновения кислотного агента в пласт с учетом объема высокопродуктивной зоны, 1/сут∙МПа∙м.

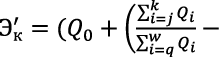

Сопоставляя значения фактического дебита нефти до воздействия и в момент выхода скважины на МОД (t = 165 сут) с показателями продуктивности за аналогичный временной период, объемом высокопродуктивной зоны, рассчитанной по формуле 1, установлено, что эффективность проведения классических кислотных обработок (Эк) в % может быть определена исходя из следующего отношения при стандартизированных данных:

(3)

(3)

где Q0 — дебит нефти до обработки; Qi — дебит нефти после обработки в различные периоды времени t исходя из следующих обозначений:

j, k — граничные значения времени t, при которых функция Kпрод / V = f(t) достигает локальных максимумов (верхние пики кривой см. рис. 1);

q, w — граничные значения времени t, при которых функция Kпрод / V = f(t) достигает локальных минимумов (нижние пики кривой см. рис. 1).

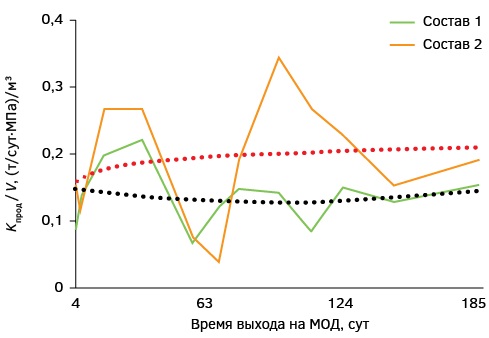

На основании результатов определения параметра Эк можно производить количественно-качественную оценку эффективности вовлечения в процесс дренирования продуктивных зон залежей. Это позволит при проектировании кислотных обработок осуществить детальное технико-экономическое обоснование необходимости реализации воздействия. При величине Эк < 25% полная часть области ПЗП с улучшенными ФЕС подвержена воздействию, что ограничивает дальнейшее движение кислотного состава вглубь целевых зон (исходя из интерпретации графиков выхода скважин на режим). Добавление различных замедлителей реакции (например, при обработке сильно трещиноватых залежей турнейского яруса) приводит к смещению равновесия реакции кислоты с горными породами, что необходимо компенсировать при помощи регулирования технологических параметров проведения операции. На рисунке 2 отражены кривые выхода скважин на МОД при проведении кислотных обработок в схожих геолого-физических условиях с интенсификаторами в различных концентрациях, и ниже представлены уравнения, обеспечивающие достоверный уровень взаимосвязи между параметрами.

Рис. 2. Динамика выхода скважин на режим после проведения кислотных обработок с замедлителями реакции

Fig. 2. Dynamics of wells entering the regime after acid treatments with reaction retarders

Состав 1:

Kпрод / V = 2 ∙ 10–6 t2 – 0,0004t + 0,1507; (4)

Состав 2:

Kпрод / V = 0,0138 ln t + 0,139. (5)

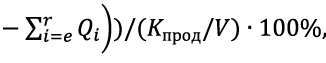

Для первого состава объем интенсификаторов составляет менее пятой части от общего объема закачиваемого раствора в пласт. Изменение величины Kпрод / V характеризуется существенной нелинейностью по сравнению с вариантом тренда для классической кислотной обработки. Время очистки призабойной зоны от продуктов реакции меньше и составляет примерно четверть от общего времени выхода скважин на МОД. Стабилизация коэффициента продуктивности происходит сразу после завершения процедуры выноса различных компонентов, о чем свидетельствует несущественный прирост значений по оси ординат. Во втором составе объем интенсификаторов составляет не менее трети от общего продавливаемого в целевую зону залежи объема. В период до t = 34 сут происходит первичная очистка каналов, расположенных вблизи интервалов перфорации в связи с отсутствием их контактирования с нагнетаемым раствором. Затем, в зависимости от степени насыщения кислотного состава интенсификаторами, происходит стабилизация процессов в пластовых условиях и до t = 96 сут осуществляется уже вторичный процесс выноса остатков реакции и различных композиций, образовавшихся в результате проведения воздействия. Исходя из этого увеличение объема интенсификаторов на 25% приводит к увеличению времени полноценной очистки призабойной зоны пласта более чем в 4,5 раза. Особое внимание необходимо уделить механизму данного процесса, в частности, наличию двухступенчатой стадии его реализации. С учетом этого, скорректируем формулу (3) для расчета эффективности кислотного воздействия при добавлении в различной концентрации замедлителей:

(6)

(6)

где e, r — граничные значения времени t, при которых значение функции Kпрод / V = f(t) остается неизменным.

Произведем апробацию полученных формул (5)—(6) на примере объектов, приуроченных к карбонатным коллекторам турнейского яруса. Первичное разделение скважин произведем исходя из вида обработки: классическое воздействие или с добавлением интенсификаторов. Для первой выборки данных используем алгоритм построения кривых выхода скважин на МОД. Наибольшее количество локальных максимумов составляет 6 единиц при максимальном значении Kпрод / V, равном 0,29. Среднее время достижения скважинами оптимальных технологических показателей составляет 193 сут. С использованием предложенной модели (5) рассчитаем эффективность реализации кислотных обработок. 15% скважин от общего числа дренируют менее 5% целевых пропластков, несмотря на наличие прироста дебитов нефти после закачки, составляющего от 2,3 до 3,4 т/сут.

Важно отметить, что и при анализе продолжительности эффекта для данных скважин не было отмечено каких-либо отклонений от среднего темпа падения показателей, что позволяет заключить следующее: причиной недостижения целевых показателей может являться ранее реагирование кислотного состава с горными породами в области ПЗП с улучшенными ФЕС, в результате чего глубина избирательного проникновения состава в пласт на 50% меньше по сравнению с планируемой величиной. Исходя из этого рекомендуется рассмотреть возможности проведения обработки при увеличенных скоростях и объемах закачки растворов. Это позволит при смещении химического баланса взаимодействия из-за различных причин увеличить интенсивность воздействия. Схожие по величине приросты зарегистрированы и в случаях, когда успешность кислотных обработок находится в интервалах от 50 до 94%, что является подтверждением вышепредставленных заключений. Потенциально возможное значение прироста дебита нефти после выхода скважин на МОД для достижения значения Эк > 70% примерно в 1,3—1,7 раза выше фактических. При применении классических технологий обработки средняя эффективность по залежам карбонатных коллекторов турнейского яруса составила 62,4%. Зависимость, полученная в результате обобщения геолого-промысловых данных, которая может быть использована при проектировании обычных кислотных обработок по залежам турнейского яруса, имеет следующий вид:

Kпрод / V = 0,0421e–0,0017t. (7)

Наилучшие результаты по эффективности воздействия получены на скважинах с начальным дебитом нефти от 2,4 до 3,6 т/сут при значении обводненности добываемой продукции в пределах 62—79%. Среднее значение Эк составило 91,5%. С увеличением обводненности до величины 90% и более, а также повышения дебита нефти от 1,4 до 2,5 пункта эффективность воздействия снижается до 21%, что свидетельствует о наличии взаимосвязи между текущими технологическими показателями эксплуатации скважин. При сопоставлении фактической суммарной дополнительной добычи нефти с прогнозными значениями, рассчитанными при условии достижения порогового значения эффективности воздействия не менее 70%, установлено, что в результате проведения классических кислотных обработок величина отклонения между ними составляет 27,3%, или в среднем 4,4 тонны нефти в пересчете на одну скважину.

Для скважин, обработка которых осуществлялась с использованием составов комбинированного происхождения (добавление замедлителей реакции), лишь 5% от общего числа скважин дренируют менее 5% от целевых для воздействия участков и размещение кислотного состава происходит преимущественно в области ПЗП с улучшенными ФЕС. Средние приросты дебитов нефти составляют от 3,7 до 8,4 т/сут при времени полной очистки призабойной зоны пласта и стабилизации параметров пластовых систем от 73 до 134 суток. Продолжительность первой ступени выноса компонентов реакции наименьшая при закачке составов с высоким содержанием интенсификаторов и равняется 4,4 суток. Наибольшая по времени стабилизация значений Kпрод / V (t = 76 сут) установлена при проведении обработки на скважине 217 месторождения N, территориально расположенной в пределах нефтеносных площадей западной части Республики Башкортостан. Пласт характеризуется значительной неоднородностью по пористости и высоким показателем неоднородности, в результате чего применение замедлителей реакции позволило получить эффективность воздействия 96,4% и превышение в 2,3 раза фактического дебита нефти по сравнению с прогнозным. Причиной этого является не только большая продолжительность второй ступени реагирования, но и правильно подобранные технико-технологические параметры реализации воздействия. При средней концентрации интенсификаторов в закачиваемом составе получен наименьший удельный прирост дебитов нефти после обработки и, следовательно, низкие значения Э'к (менее 33%).

Анализируя динамику выхода соответствующих скважин на МОД, установили, что характер протекания реакции взаимодействия кислотного состава с горными породами схож с классическим воздействием. Среднее значение эффективности воздействия комбинированными составами варьирует от 54,4 до 89,7% в зависимости от величины концентрации дополнительных компонентов, вводимых в состав кислоты. По скважинам, вскрывшим отложения турнейского яруса с небольшой перфорированной толщиной, установлена высокая результативность применения агентов с высокой концентрацией замедлителей. За счет ограниченного по вертикали расстояния при нагнетании на повышенных скоростях происходит омывание полного объема порового пространства и с учетом значительно развитой трещиноватости залежи происходит формирование фильтрационных каналов различной протяженности и ориентации. При перфорированной толщине более 5 м и идентичных технологических параметрах проведения операции кислотный состав воздействует в основном на нижнюю часть нефтенасыщенной толщины за счет условно прямолинейной траектории движения.

Для повышения эффективности обработок в данном случае может быть предложена предварительная глубокая перфорация преимущественно малой плотностью, что позволит увеличить интенсивность фильтрации жидкости. Результативность воздействия 70% и выше получена при обработке скважин с малой и высокой концентрациями интенсификаторов в кислотном составе при следующих показателях: дебит нефти от 4,3 до 5,2 т/сут при обводненности не более 82% и не менее 36%. Формулы, которые могут быть успешно использованы при проектировании дизайна кислотных обработок с интенсификаторами, имеют следующий вид:

- малая концентрация замедлителей:

Kпрод / V = 0,1894 t0,029; (8)

- средняя концентрация замедлителей:

Kпрод / V = 0,0029 ln t + 0,2045; (9)

- высокая концентрация замедлителей:

Kпрод / V = –0,0018 t + 0,194. (10)

Отклонение фактической суммарной дополнительной добычи нефти от прогнозного значения, полученного при учете возможности достижения эффективности воздействия не менее 70%, наибольшее при средней концентрации замедлителей и составляет 34%, или 7,2 т/сут в пересчете на одну скважину.

Выводы

Проведенные исследования, посвященные созданию методологии для обоснования применения различных технологий соляно-кислотного воздействия в условиях залежей карбонатных коллекторов турнейского яруса Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, позволили получить следующие результаты:

- предложен перечень эмпирических формул, позволяющий облегчить процедуру анализа динамики выхода скважин на максимальный оптимальный дебит и надежно установить время очистки призабойной зоны пласта от продуктов реакции;

- установлен тип и характер взаимосвязи между временем достижения скважиной оптимальных технологических показателей и отношением продуктивности к объему высокопродуктивной зоны;

- на основе комплексирования геолого-промысловой информации и обработки ее при помощи известных статистических алгоритмов установлены эмпирические формулы прогнозирования эффективности воздействия при классической кислотной обработке (3) и обработке с использованием различных замедлителей реакции (6).

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Малов А.Г. — внес вклад в работу при выводе эмпирической формулы определения объема области ПЗП с улучшенными ФЕС на основе известных данных давлений и объемов поглощения жидкости при различных операциях, обосновал необходимость детального изучения обработок с замедлителями реакции по результатам комплексного анализа геолого-промысловых данных и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Кулешова Л.С. — разработала концепцию статьи, сформировала научно-методическое обоснование необходимости применения полученных моделей для решения задач повышения эффективности различных кислотных обработок, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Гилязетдинов Р.А. — произвел построение различных моделей и рисунков в статье, провел литературный анализ существующих подходов к вопросам, связанным с оценкой эффективности классических кислотных обработок и обработок с использованием интенсификаторов, и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Якупов Р.Ф. — провел геолого-технологические обоснование необходимости повышения эффективности реализации кислотных обработок в пределах залежей карбонатных коллекторов турнейского яруса Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, внес вклад в разработку эмпирических зависимостей определения результативности закачки агентов и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Alexander G. Malov — contributed to the work in deriving an empirical formula for determining the volume of a highly productive zone based on known pressure data and liquid absorption volumes during various operations, justified the need for a detailed study of treatments with reaction retarders based on the results of a comprehensive analysis of geological and field data and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Lyubov S. Kuleshova — developed the concept of the article, formed a scientific and methodological justification for the need to use the obtained models to solve problems of increasing the efficiency of various acid treatments, finally approved the published version of the article and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Ruslan A. Gilyazetdinov — built various models and drawings in the article, conducted a literary analysis of existing approaches to issues related to evaluating the effectiveness of classical acid treatments and treatments using intensifiers and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Rustem F. Yakupov — conducted a geological and technological substantiation of the need to improve the efficiency of acid treatments within the deposits of carbonate reservoirs of the Tournaisian tier of the Volga-Ural oil and gas province, contributed to the development of empirical dependencies for determining the effectiveness of pumping agents and agreed to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Батыршин Э.С., Николаев А.А., Николаева Д.Р., Тимиров Ю.И., Саметов С.П. Новые сведения о кинетике реакции соляная кислота — карбонатная порода при наличии примесей сепиолита/палыгорскита. Нефтяное хозяйство. 2024. № 8. С. 42— 47. DOI: 10.24887/0028-2448-2024-8-42-47

2. Галкин В.И., Колтырин А.Н. Обоснование прогноз ной величины прироста дебита нефти после применения ГТМ с помощью статистического метода. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2023. Т. 334. № 2. С. 81—86. DOI: 10.18799/24131830/2023/2/3857

3. Гилязетдинов Р.А., Кулешова Л.С. О влиянии показателей неоднородности на эффективность прогнозирования коэффициента продуктивности (на примере залежей в карбонатных коллекторах Урало-Поволжья). Науки о Земле и недропользование. 2024. Т. 47. № 2(87). С. 170—179. DOI: 10.21285/2686-9993-2024-47-2-170-179

4. Гилязетдинов Р.А., Кулешова Л.С., Мухаметшин В.Ш. Снижение рисков при разработке трудноизвлекаемых запасов жидких углеводородов с использованием комплексного анализа геолого-промысловых данных. Известия Уральского государственного горного университета. 2024. № 1(73). С. 106— 113. DOI: 10.21440/2307-2091-2024-1-106-113

5. Глущенко В.Н., Хижняк Г.П., Мелехин А.А. Перспективные направления совершенствования кислотных составов и методов воздействия на при забойную зону пласта. Недропользование. 2023. Т. 23. № 3. С. 122—132. DOI: 10.15593/2712-8008/2023.3.3

6. Дерендяев Р.А., Новиков В.А. Обоснование вы бора скважин для проведения бесподходных кислотных обработок и прогнозирование технологической эффективности мероприятий. Нефтепромысловое дело. 2022. № 3(639). С. 31— 40. DOI: 10.33285/0207-2351-2022-3(639)-31-40

7. Дзюбенко А.И., Жемчугова Т.А., Черных И.А. Информационный способ выбора действующих скважин для проведения на них геолого-технологических мероприятий. Недропользование. 2023. Т. 23. № 2. С. 77—84. DOI: 10.15593/2712-8008/2023.2.4

8. Дьячков А.А., Галимов Р.Г., Фуфаев С.А. Влияние снижения забойного давления ниже давления насыщения на коэффициент продуктивности в условиях низкопроницаемых коллекторов тюменской свиты на примере месторождения Шаимского района. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2023. № 10(382). С. 42—48. DOI: 10.33285/2413-5011-2023-10(382)-42-48

9. Ерохин Г.С., Нуров С.Р., Вагизов А.М., Гареев А.Т., Азарова Т.П., Якупов Р.Ф. Эффективность системы поддержания пластового давления и пути ее совершенствования на каширо-подольских отложениях Арланского месторождения. Экспозиция Нефть Газ. 2023. № 7. С. 44—48. DOI: 10.24412/2076-6785-2023-7-44-48

10. Кулаков Д.П., Хадимуллин Р.Р. Особенности проведения геолого-технических мероприятий в условиях карбонатного коллектора с непроницаемой матрицей. Нефтяное хозяйство. 2023. № 7. С. 31—35. DOI: 10.24887/0028-2448-2023-7-31-35

11. Мухаметшин В.В., Кулешова Л.С., Гилязетдинов Р.А., Кириллов А.И. О необходимости снятия неопределенностей при использовании геолого-промысловой информации для оценки продуктивности зале жей. Нефть. Газ. Новации. 2024. № 3(280). С. 58—64.

12. Наугольнов М.В., Растегаева Е.В., Зулькарниев Р.З., Асмандияров Р.Н. Факторный анализ успешности геолого-технических мероприятий как инструмент повышения качества геолого-гидродинамических моделей. PROнефть. Профессионально о нефти. 2019. № 1(11). С. 34—38. DOI: 10.24887/2587-7399-2019-1-34-38

13. Никитина О.В., Кучерова Е.А., Санникова Ю.О. Анализ комплекса технологических решений по заканчиванию и освоению нефтяных скважин с труд ноизвлекаемыми запасами. Управление техносферой. 2023. Т. 6. № 2. С. 259—272. DOI: 10.34828/UdSU.2023.74.64.011

14. Сидоров С.В., Ризванова З.М. Обоснование граничных значений открытой пористости и газопроницаемости с использованием данных потоковых исследований для карбонатных коллекторов порового типа. Георесурсы. 2023.Т. 25. № 4. С. 115—120. DOI: 10.18599/grs.2023.4.8

15. Силин М.А., Магадова Л.А., Давлетшина Л.Ф., Юнусов Т.И. Хелатные реагенты в процессах стимуляции добычи в карбонатных коллекторах. Нефтегазовое дело. 2022. Т. 20. № 3. С. 29—45. DOI: 10.17122/ngdelo-2022-3-29-45

16. Харисов М.Н., Мухаметшин В.Ш., Малов А.Г., Якупов Р.Ф., Кулешова Л.С. Об определении коэффициента эффективности закачки в карбонатных коллекторах месторождений Республики Башкортостан. Нефтяное хозяйство. 2024. № 5. С. 116—120. DOI: 10.24887/0028-2448-2024-5-116-120

17. Юмачиков А.Б., Фудашкина М.В., Мальшаков Е.Н., Вилков М.Н., Хакимов И.И., Солодовников К.В. Новые подходы к технологии обработки призабойной зоны без постановки бригады ремонта скважин. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2024. № 3(165). С. 125—134. DOI: 10.31660/0445-0108-2024-3-125-134

Об авторах

А. Г. МаловРоссия

Малов Александр Геннадьевич — преподаватель кафедры разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений

54а, Девонская ул., г. Октябрьский 452607

Л. С. Кулешова

Россия

Кулешова Любовь Сергеевна — кандидат технических наук, доцент кафедры разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений

54а, Девонская ул., г. Октябрьский 452607

Р. А. Гилязетдинов

Россия

Гилязетдинов Руслан Альбертович — научный сотрудник кафедры разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений

54а, Девонская ул., г. Октябрьский 452607

Р. Ф. Якупов

Россия

Якупов Рустем Фазылович — кандидат технических наук, доцент кафедры разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений

54а, Девонская ул., г. Октябрьский 452607

Рецензия

Для цитирования:

Малов А.Г., Кулешова Л.С., Гилязетдинов Р.А., Якупов Р.Ф. Разработка методологии проектирования кислотных обработок с учетом особенностей строения призабойной зоны пласта. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2025;67(1):30-40. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-30-40. EDN: EIIYSU

For citation:

Malov A.G., Kuleshova L.S., Gilyazetdinov R.A., Yakupov R.F. Methodology for acid treatment design considering structural features of the bottomhole area. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2025;67(1):30-40. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2025-67-1-30-40. EDN: EIIYSU