Перейти к:

Лизардит-«кольскит» из щелочно-ультраосновного массива Лесная Варака (Кольский полуостров): новые данные

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-101-111

Аннотация

Введение. Работа посвящена редкой морфологической разновидности магнезиального серпентина, описанной в 1939 г. в жилах щелочно-ультраосновного массива Лесная Варака (Кольский полуостров) под названием «кольскит» и долгое время считавшейся антигоритом.

Цель. Диагностика полиморфной модификации, выявление кристаллохимических особенностей и определение возможного генезиса «кольскита».

Материалы и методы. Образцы изучены методами электронно-зондового анализа и сканирующей электронной микроскопии (сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-IT500, оснащенный энергодисперсионным спектрометром INCA X-Max), порошковой рентгенографии, инфракрасной спектроскопии (ИК-Фурье спектрометр ФСМ-1201) и рамановской спектроскопии (прибор EnSpectr R532).

Результаты. Показано, что серпентин-«кольскит» представлен лизардитом с эмпирической формулой (Mg2.79Al0.04Fe³+0.01)∑2.84[Si2.06O5](OH)4. Рассчитанные параметры тригональной элементарной ячейки: а = 5,32(1) Å, c = 7,88(2) Å, V = 193,0(1) ų. Увеличение параметра с по сравнению с таковым у типичного для ультраосновных массивов лизардита, развитого по оливину, указывает на расширение межслоевого расстояния и связано с гидратацией серпентина.

Заключение. Формирование «червеобразных» агрегатов лизардита могло происходить либо путем замещения вермикулита под действием низкотемпературных щелочных гидротерм, либо в результате гипергенного изменения более раннего апооливинового серпентина.

Для цитирования:

Булах М.О. Лизардит-«кольскит» из щелочно-ультраосновного массива Лесная Варака (Кольский полуостров): новые данные. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(2):101-111. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-101-111

For citation:

Bulakh M.O. Lizardite “kolskite” from the Lesnaya Varaka alkaline ultrabasic massif (Kola peninsula): new data. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(2):101-111. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-101-111

Введение

Минералы подгруппы серпентина (группы серпентина-каолинита) являются слоистыми силикатами с общей формулой M3[T2O5](OH)4, где М — катионы в октаэдрической координации (видообразующие: Mg, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Ni, Al), Т — Si и Al в тетраэдрической координации. Наиболее распространенными минералами этой подгруппы, которые в основном и объединяют под названием «серпентин», являются гидросиликаты магния с идеализированной формулой Mg3[Si2O5](OH)4, представленные несколькими структурными модификациями: лизардитом, клинохризотилом, парахризотилом, ортохризотилом и антигоритом [10][12]. Кристаллическая структура серпентина образована слоями, каждый из которых состоит из кремнекислородной (тетраэдрической) и бруситоподобной (октаэдрической) сеток, соединенных общими атомами кислорода. Взаимодействие между слоями осуществляется за счет водородной связи, возникающей между О2- в вершинах тетраэдров и ОН-группами бруситоподобной сетки. Из-за разницы в величинах ионных радиусов Mg2+ и Si4+ латеральные размеры октаэдрической сетки превышают латеральные размеры тетраэдрической. Компенсация такой несоразмерности происходит путем: 1) искривления сеток (в антигорите), 2) изоморфизма / появления вакансий (в лизардите) или 3) скручивания слоев в цилиндр (в хризотилах). Способ компенсации (следовательно, появление той или иной структурной модификации) определяется условиями минералообразования [10—12]. Кроме того, описан и так называемый полигональный серпентин (или повлен-хризотил) с переходной между лизардитом и хризотилом структурой, в котором скрученные слои располагаются в ядрах кристаллов [5][6]. Как известно, в массивных агрегатах разные полиморфные модификации трудноразличимы между собой без приборной диагностики; кроме того, нередко они находятся в тесном срастании друг с другом, и тогда для достоверного определения полиморфного состава серпентиновых масс требуется применение целого комплекса исследований.

Многообразие морфологических форм выделения серпентина привело к выделению многочисленных разновидностей, большая часть которых была описана в XIX — первой половине XX в., когда методы исследования кристаллической структуры минералов только начинали развиваться, да и правила минералогической номенклатуры еще не сложились. В работе [10], например, приводится 30 примеров таких наименований, среди которых есть как общеизвестные бовенит и бастит, так и не употребляемые уже антиллит, мармолит, неолит и другие. В массиве Лесная Варака на Кольском полуострове в 1939 г. Н.Е. Ефремовым была описана одна из подобных разновидностей, получившая название кольскит и представляющая собой тонкочешуйчатые массы с удлиненными червеобразно искривленными кристаллами. В 1950-е гг. как сам «кольскит», изначально считавшийся самостоятельным минералом, так и минеральные ассоциации, в которых он находится, изучались Л.Н. Бельковой [1] и С.С. Ильгиным [3]. В те годы были выполнены морфологические описания данной разновидности серпентина, определены химический состав, удельный вес, оптические свойства. Согласно сведениям из работы [3], порошковая рентгенограмма «кольскита» оказалась очень близка к рентгенограмме только что на тот момент описанного лизардита из Корнуолла (Англия) [16]; тем не менее, ссылаясь на физические и оптические свойства, Л.Н. Белькова относила его к антигориту. Кроме того, ею было высказано предположение о том, что образование «кольскита» происходит путем гипергенного замещения вермикулита, а тот, в свою очередь, развивается по амфиболу с образованием флогопита на промежуточном этапе процесса [1].

Следующие шесть десятилетий серпентиновые жилы массива Лесная Варака оставались вне области минералогических исследований, да и в целом по минералогии данного массива с 1960-х гг. опубликовано очень мало работ. Между тем отнесение «кольскита» к антигориту не согласуется с представлениями о его гипергенном происхождении, поскольку антигорит является наиболее высокотемпературной из полиморфных модификаций Mg3[Si2O5](OH)4 и образуется при температуре выше 250 °С [9]. В настоящей статье постараемся более точно охарактеризовать серпентин из жил массива Лесная Варака с использованием современных методов исследования и определить его генетический тип.

Геологическое строение массива Лесная Варака

Массив Лесная Варака, расположенный в юго-западной части Кольского полуострова, относится к Хабозерской группе Салма-Ковдорского пояса щелочно-ультраосновных интрузивов северо-восточной части Фенноскандинавской щелочной провинции. Данный интрузив залегает среди фенитизированных гнейсов и амфиболитов беломорской серии архея и в плане имеет форму вытянутого в северо-западном направлении овала площадью ~9 км². Центральную часть массива слагают оливиниты, которые занимают до 85—90 % объема интрузива и состоят главным образом из форстерита Fo85-89. С юга и юго-запада тело оливинитов окаймляется маломощной зоной пироксенитов, образованной собственно диопсид-авгитовыми пироксенитами, а также нефелиновыми, оливиновыми, меланитовыми и полевошпатовыми пироксенитами. Эти породы рассечены жилами и дайками щелочных сиенитов, тингуаитов, ийолитов, ийолит-пегматитов и доломитовых карбонатитов. В центральной, южной и восточной частях массива интенсивно проявились процессы гидротермального изменения оливинитов и пород дайкового комплекса, в результате чего сформировались тремолитовые, клиногумит-тремолитовые, тремолит-доломитовые, флогопитовые и серпентиновые «кольскитовые» жилы [3].

Материалы и методы

В настоящей работе приведены результаты изучения десяти образцов «кольскита», собранных автором в оливинитовом карьере Лесной Вараки в сентябре 2023 г. Описания и фотографии прозрачно-полированных шлифов выполнены с помощью микроскопа “Axioplan 2 Imaging” на кафедре минералогии Геологического факультета МГУ. Данные по химическому составу серпентина получены электронно-зондовым методом с помощью энергодисперсионного спектрометра “INCA X-Max”, установленного на сканирующем электронном микроскопе “Jeol JSM-IT500”, в Лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры петрологии и вулканологии Геологического факультета МГУ (аналитик Ф.Д. Сандалов). Линии профилей характеристического рентгеновского излучения оптимизированы и нормализованы с использованием стандартов природных силикатов. Железо в анализах принято трехвалентным в связи с предполагаемой высокоокислительной обстановкой минералообразования, что подтверждается и данными «мокрых» химических анализов середины XX в.

Съемка порошковой рентгенограммы серпентина проведена на дифрактометре “STOE-STADI MP” с использованием CuKα-излучения на кафедре кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ (аналитик Д.А. Ксенофонтов).

Инфракрасные (ИК) спектры получены автором на ИК-Фурье-спектрометре ФСМ-1201 в диапазоне 400—4000 см–1 в режиме «пропускание». Рамановские (КРС) спектры сняты на спектрометре EnSpectr R532 с зеленым лазером (длина волны 532 нм) в диапазоне 300—4000 см–1 (время накопления сигнала — 1 с, усреднение по 100 сканам). В первом случае пробы готовились в виде суспензии на вазелиновом масле, во втором съемка проводилась на ориентированных образцах. Оба прибора установлены на кафедре минералогии Геологического факультета МГУ.

Результаты

В оливинитовом карьере Лесной Вараки можно выделить две макроскопически различимых разновидности серпентиновых агрегатов. Первая — это типичные для ультраосновных массивов, но по какой-то причине не описанные здесь апооливинитовые хризотил-лизардитовые серпентиниты, состоящие из пластинчатого и гребенчатого серовато-оливково-зеленого лизардита с многочисленными параллельными и пересекающимися черными магнетит-хризотиловыми жилками. Подобные серпентиниты не имеют широкого распространения в массиве Лесная Варака, и форма их тел неясна.

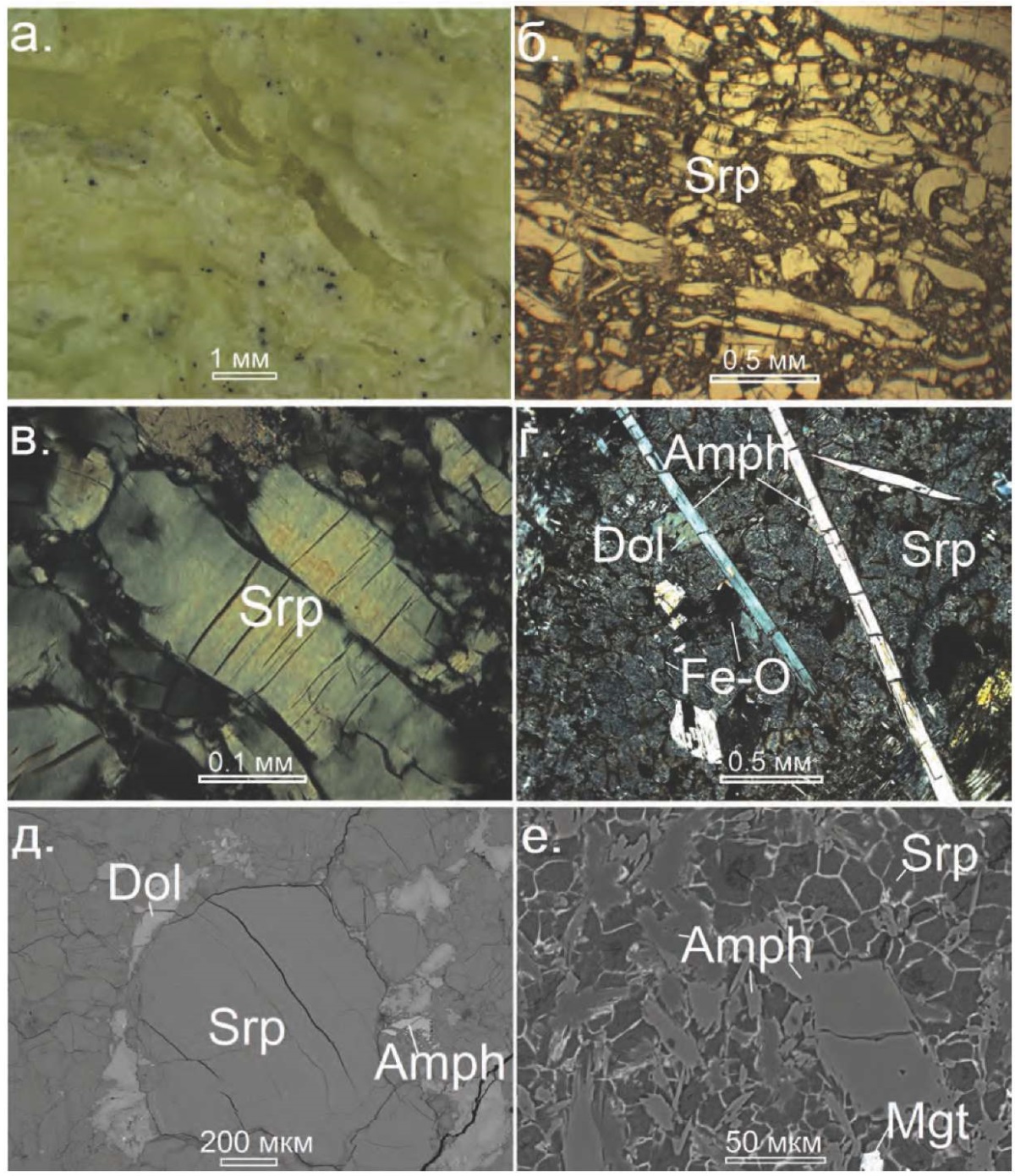

Другой тип — сам «кольскит», слагающий многочисленные жилы мощностью в большинстве своем от 0,5 до 30—35 см, расположенные субпараллельно друг другу или под углом, близким к 90°, и выделяющиеся на фоне темно-серых оливинитов бледно-желтым цветом (рис. 1). Такой серпентин представляет собой тонкокристаллические фарфоровидные агрегаты цвета слоновой кости, пронизанные тонкими светло-желтыми или бесцветными прерывистыми жилками (рис. 2а), которые являются, по-видимому, искаженными длинностолбчатыми кристаллами, получившими у Л.Н. Бельковой и С.С. Ильгина [1][3] образное определение «червеобразных» или «гельминтовидных». Поперечное сечение их обычно округлое, без четко выраженных геометрических форм; вдоль удлинения они покрыты сетью продольных бороздок. Эти обособления ориентированы, в целом, параллельно друг другу, но некоторые из них довольно существенно искривлены. Размер их в изученных образцах не превышает 2 мм в поперечном сечении (а чаще <0,5 мм), длина же варьирует от 1 мм до 2—3 см. Л.Н. Бельковой [1] описаны выделения, достигающие 4—5 см в поперечнике. В прозрачно-полированных шлифах видно, что основная масса жильного серпентина сложена разновеликими (длиной от 10 мкм) хаотично ориентированными индивидами такой же формы. Очень характерны для подобных кристаллов многочисленные трещины спайности перпендикулярно направлению удлинения (рис. 2б, в).

Рис. 1. Жила серпентина-«кольскита» в оливинитах.

Оливинитовый карьер, массив Лесная Варака, Кольский полуостров

Fig. 1. The vein of serpentine “kolskite” in olivinites.

Olivinite quarry, Lesnaya Varaka massif, Kola Peninsula

Рис. 2. а—в — «червеобразные» кристаллы серпентина (Srp)

в тонкозернистой основной массе;

г— агрегат серпентина, рассеченный сетью прожилков оксидов

и гидроксидов железа (Fe-O), с кристаллами рихтерита (Amph)

и доломита (Dol), слагающий коричневые участки жил;

д— включения доломита и рихтерита в «кольскитовом» агрегате;

е— ячеистый агрегат серпентина с вростками рихтерита

(различия в контрасте обусловлены вариациями содержания Fe) и магнетита (Mgt);

б — фото в проходящем свете без анализатора,

в—г — с анализатором;

д—е — РЭМ-фото в отраженных электронах

Fig. 2. а—в — “worm-like” serpentine crystals (Srp) in a fine-grained bulk;

г— a serpentine aggregate dissected by a network of veins of iron oxides

and hydroxides (Fe-O), with crystals of richterite (Amph)

and dolomite (Dol), composing brown sections of veins;

д— inclusions of dolomite and richterite in aggregate of “kolskite”;

е— a serpentine cellular aggregate with richterite and magnetite (Mgt);

б — in passing light without an analyzer,

в—г — with an analyzer;

д—е — SEM (BSE) images

Светлоокрашенные центральные части жил практически мономинеральные — серпентиновые; количество прочих минералов составляет обычно <5 об.%, а представлены они преимущественно ксеноморфными зернами Sr-содержащего доломита (величиной 0,2—2 мм), кристаллами рихтерита (до 0,5 мм), а также редкими мельчайшими (до 10 мкм) кристаллами частично окисленного магнетита (рис. 2д). В зальбандах серпентиновая масса достаточно резко сменяется массивным охристо-коричневым агрегатом с обильным рихтеритом, образующим бутылочно-зеленые шестоватые и игольчатые кристаллы длиной до 2 см и волокнистые асбестоподобные выделения. Охристо-коричневая масса тоже состоит преимущественно из мелкого пластинчатого, иногда «червеобразного» серпентина, ассоциирующего с неидентифицированным магнезиальным гидросиликатом с атомным соотношением Mg:Si = 1:1. Местами серпентиновый агрегат разбит сетью тонких (в несколько микрон) прожилков гидроксидов железа (которые и придают агрегату характерный цвет) таким образом, что образуются своеобразные полигональные ячейки (рис. 2г, е). В этой зоне распространены доломит, магнетит, хромит, пирротин и пентландит.

Химический состав светлого «червеобразного» серпентина, определенный электронно-зондовым методом, варьирует в очень небольших пределах; в среднем он таков (мас.%): 44,29 SiO2, 40,13 MgO, 0,67 Al2O3, 0,34 Fe2O3, рассчитанное по стехиометрии количество H2O — 12,84. Эмпирическая формула в расчете на 7 атомов О: (Mg2.79Al0.04Fe3+0.01)∑2.84[Si2.06O5](OH)4. Эти данные хорошо согласуются с результатами «мокрых» химических анализов «кольскита» из работы [1]. Серпентин, слагающий бурые участки породы и ассоциирующий с рихтеритом, содержит 3—7 мас.% Fe2O3, его типичная формула: (Mg2.62Fe3+0.18)∑2.80[Si2.06O5](OH)4.

Порошковая рентгенограмма «кольскита» (табл.) является типичной для серпентинов и в целом отвечает лизардиту. Диагностические отражения антигорита — интенсивный 2,52, дублет 2,15—2,16, сочетание рефлексов 1,55, 1,52, 1,51, 1,50 (Å) [16] — не проявлены. Тем не менее привлекают внимание отсутствие рефлексов 3,89 и 2,15 (Å), а также очень низкая интенсивность рефлекса 2,49 Å, что для лизардита наиболее распространенных в природе политипов нехарактерно. Рассчитанные параметры тригональной элементарной ячейки: а = 5,32(1) Å, c = 7,88(2) Å, V = 193,0(1) Å3. Если параметр а хорошо соответствует ячейке лизардита [11], то параметр с заметно больше: как правило, его величина находится в пределах 7,23—7,33 Å. По-видимому, расширение ячейки по оси с связано с увеличением межслоевого расстояния.

Таблица. Данные порошковых рентгенограмм серпентина-«кольскита»

и гребенчатого лизардита из массива Лесная Варака

в сравнении с рентгенограммой лизардита-1Т из базы данных WWW-МИНКРИСТ

(https://mincryst.iem.ac.ru/rus/)

Table. Powder X-ray diffraction data of serpentine “kolskite”

and combed lizardite from the Lesnaya Varaka massif in comparison

with the radiograph lizardite-1T from the database WWW-MINCRYST

«Кольскит», Лесная Варака | Лизардит, Лесная Варака | Лизардит-1Т (МИНКРИСТ, карта № 2624) | ||||

hkl | d, Å | I/I0 | d, Å | I/I0 | d, Å | I/I0 |

001 | 7,31 | 100 | 7,36 | 100 | 7,31 | 85 |

100 | 4,55 | 55 | 4,60 | 23 | 4,61 | 35 |

101 | 3,89 | 1 | 3,89 | 45 | ||

002 | 3,63 | 56 | 3,65 | 52 | 3,66 | 49 |

102 | 2,88 | 7 | 2,86 | 5 | 2,86 | 16 |

110 | 2,66 | 2 | 2,65 | 5 | 2,66 | 4 |

203 | 2,59 | 2 | 2,60 | 2 | ||

111 | 2,487 | 7 | 2,501 | 80 | 2,498 | 100 |

003 | 2,443 | 3 | 2,440 | 10 | 2,437 | 4 |

201 | 2,186 | 2 | 2,193 | 3 | 2,195 | 3 |

103 | 2,155 | 3 | 2,154 | 4 | ||

112 | 2,150 | 18 | 2,150 | 46 | ||

202 | 1,950 | 3 | 1,948 | 4 | ||

004 | 1,825 | 2 | 1,826 | 2 | 1,828 | 2 |

113 | 1,799 | 3 | 1,796 | 26 | 1,796 | 29 |

210 | 1,740 | 4 | 1,740 | 4 | ||

211 | 1,691 | 5 | 1,693 | 6 | ||

212 | 1,572 | 3 | 1,571 | 4 | ||

300 | 1,533 | 5 | 1,535 | 25 | 1,535 | 28 |

301 | 1,503 | 2 | 1,502 | 11 | 1,502 | 13 |

005 | 1,459 | 1 | 1,460 | 1 | 1,462 | 2 |

а = 5,32(1) Å, c = 7,88(2) Å, V = 193,0(1) ų | a = 5,32(1) Å, c = 7,32(5) Å, V = 179,2(2) ų | a = 5,325 Å, c = 7,259 Å, V = 178,26 ų | ||||

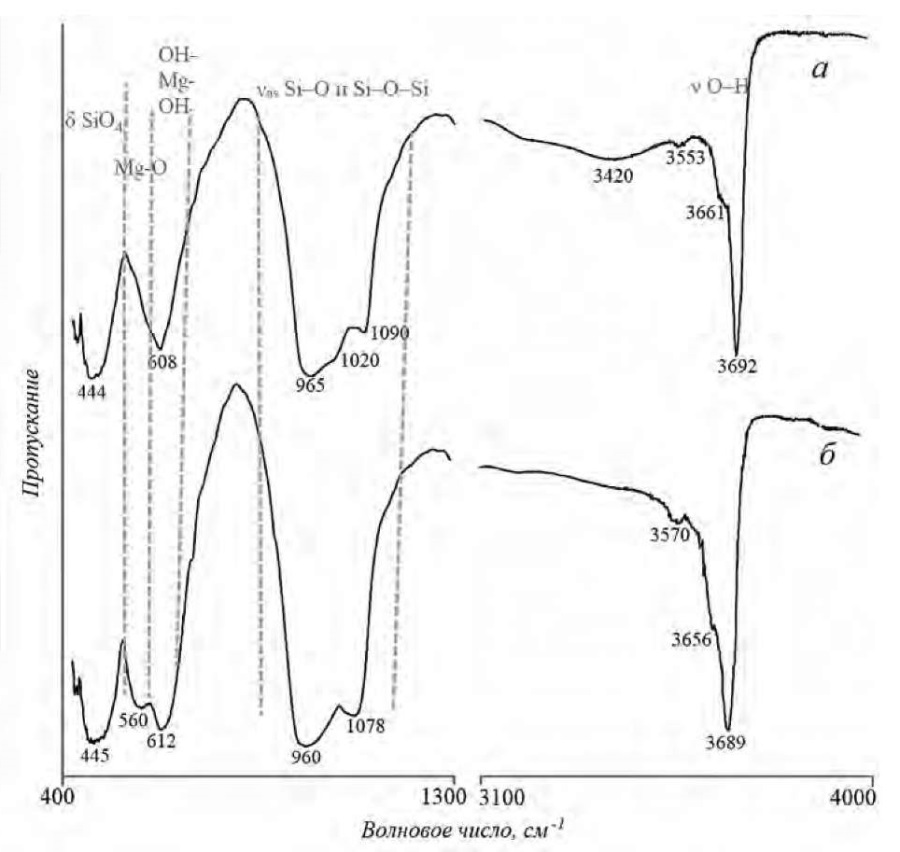

Полиморфные модификации серпентина хорошо диагностируются методами рамановской и ИК-спектроскопии. Согласно данным работ [4][13] отличия в ИК-спектрах лизардита, антигорита и хризотила проявлены в первую очередь в области 900—1100 см–1, соответствующей валентным антисимметричным колебаниям связей Si—O и Si—O—Si (νas): для антигорита характерен четко выраженный дублет 985 и 1080 см–1. У лизардита из-за нарушения симметрии тетраэдров компоненты дублета сливаются, а максимум первой полосы смещается в низкочастотную сторону до 950—960 см–1, для волокнистого хризотила же в связи с проявлением эффекта поляризации типичен триплет 955, 1020 и 1080 см–1. Полоса деформационных колебаний Mg—O близ 560 см–1 отчетливо выражена в спектрах антигорита, тогда как у лизардита и хризотила вследствие искажения октаэдров она слабая или вовсе отсутствует.

Кроме того, ИК-спектры полиморфных модификаций серпентина различаются значениями частот и профилем в области валентных колебаний ОН-групп. На рисунке 3 приведены ИК-спектры «кольскита» и «обычного» апооливинового лизардита из того же массива Лесная Варака. Максимум поглощения в области 900—1100 см–1 для обоих разновидностей приходится на 960 см–1, но в случае «кольскита» отмечается небольшое плечо 1020 см–1. Отсутствие полосы деформационных колебаний Mg—O близ 560 см–1 в спектре червеобразного серпентина свидетельствует о большей степени искажения октаэдров по сравнению с гребенчатым лизардитом. Широкая малоинтенсивная полоса в районе 3400 см–1, которую относят к валентным колебаниям ОН-групп в молекулах воды [7], свидетельствует о присутствии в пробах «кольскита» небольшого количества молекулярной H2O (типичная для нее полоса деформационных колебаний близ 1640 см–1 проявлена слабо; на рисунке 3 эта область вырезана).

Рис. 3. ИК-спектры:

а — «кольскита»; б — гребенчатого лизардита из массива Лесная Варака

Fig. 3. Infrared spectra of:

a — “kolskite”; б — lizardite from the Lesnaya Varaka massif

Рамановские спектры антигорита отличаются от спектров лизардита и хризотила отчетливым расщеплением полосы валентных симметричных колебаний Si—O—Si и смещением ее наиболее интенсивной компоненты в область более низких частот, а также профилем спектра в диапазоне частот валентных колебаний ОН-групп [8][14]. Таким образом, КР-спектроскопия тоже показывает, что серпентин Лесной Вараки однозначно не является антигоритом. С другой стороны, КР-спектр «кольскита» (рис. 4а) отличается от спектра «обычного» лизардита рядом признаков — в первую очередь очень низкой интенсивностью полосы ν О—Н по сравнению с таковой в спектре гребенчатого лизардита (рис. 4б) и некоторым ее смещением в высокочастотную сторону до 3694 см–1. Стоит отметить, что спектр «кольскита» был снят с ориентированного образца при направлении лазерного луча по нормали к поперечному сечению кристалла, т.е. параллельно удлинению. Как недавно показано в работе [15], такое поведение указанной компоненты спектра свидетельствует о том, что луч ориентирован параллельно оси с серпентинового кристалла. С ориентировкой, по-видимому, связано смещение и других полос в сторону высоких частот, появление отчетливого плеча 710 см–1 и полосы 768 см–1, что хорошо согласуется с данными работы [8] по изучению анизотропии в полиморфах серпентина.

Рис. 4. Рамановские (КРС) спектры:

а — «кольскита»; б — апооливинового лизардита из массива Лесная Варака

Fig. 4. Raman spectra of a — “kolskite”; б — lizardite from the Lesnaya Varaka massif

Обсуждение результатов и выводы

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что серпентин-«кольскит» определенно относится не к антигориту, как считалось ранее, а к лизардиту, главной кристаллохимической особенностью которого является увеличенное расстояние между электронейтральными слоями в структуре, куда, по-видимому, входит некоторое количество молекулярной воды. Ее присутствие устанавливается, во-первых, методом ИК-спектроскопии (рамановская спектроскопия в данном случае менее чувствительна); во-вторых, прямым определением при химическом анализе (около 2 мас.%) и данными дифференциально-термического исследования из работы [1] (потеря массы в районе 100 °С). Расстояние между слоями в «обычном» лизардите близко к 2 Å, а величина молекулы H2O составляет около 2,8 Å, так что вхождение воды в межслоевое пространство в отдельных участках структуры приводит к некоторому расширению этого пространства и ослаблению связей между электронейтральными пакетами. Последним обусловливается наблюдаемая у «червеобразных» кристаллов слюдоподобная спайность. В целом, присутствие воды между слоями свидетельствует о низкотемпературных условиях формирования (или же последующего изменения) такого лизардита.

Реликты вермикулита (как и прочих минералов группы смектита и других слоистых силикатов) в изученных агрегатах не выявлены ни наблюдениями под сканирующим электронным микроскопом, ни рентгенодифракционным анализом, поэтому предположение Л.Н. Бельковой о развитии серпентина по вермикулиту подтвердить не удается. Косвенно на такой способ образования указывает только своеобразная морфология «кольскита» и присутствие в нем Al при отсутствии значимых количеств этой примеси в апооливиновом серпентине. Стоит отметить, что подобный тренд — вынос глинозема и увеличение атомной доли Mg относительно Si — для зоны гипергенеза в целом нетипичен; вероятно, смена вермикулита серпентином происходила под действием низкотемпературных щелочных гидротерм.

Возможен и иной способ образования лизардита-«кольскита». Так, Н.Н. Зинчуком [2] на основании данных изучения коры выветривания кимберлитов показано, что начальные гипергенные преобразования серпентина (лизардита) выражены его политипными превращениями и изменением морфологии. По сведениям этого автора, гипергенные новообразования лизардита представлены глобулами, сочленяющимися в втянутые червеобразные сростки, что очень напоминает форму выделения «кольскита». Таким образом, изученная разновидность лизардита может являться продуктом гипергенного преобразования более раннего апооливинового серпентина.

ВКЛАД АВТОРА / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Булах М.О. — собрала каменный материал, выполнила его описание, провела спектроскопическое изучение, участвовала в электронно-зондовых и рентгенографических исследованиях, интерпретировала результаты, подготовила текст статьи и графические материалы. Согласна принять ответственность за все аспекты работы.

Bulakh M.O. — collected the samples, performed its description, conducted a spectroscopic study, participated in electron probe and X-ray studies, interpreted the results, prepared the text of the article and graphic materials, accepted the responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Белькова Л.Н. Антигорит Лесной Вараки // К минералогии постмагматических процессов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. С. 152—169.

2. Зинчук Н.Н. Особенности строения и состава коры выветривания на кимберлитовых породах // Вестник Пермского университета. Геология. 2016. Вып. 1. С. 60—76. https://doi.org/10.17072/psu.geol.30.60

3. Кухаренко А.А., Орлова М.П., Булах А.Г., Багдасаров Э.А., Римская-Корсакова О.М., Нефедов Е.И., Ильинский Г.А., Сергеев А.С., Абакумова Н.Б. Каледонский комплекс ультраосновных, щелочных пород и карбонатитов Кольского полуострова и Северной Карелии. М.: «Недра», 1965. 772 с.

4. Balan E., Fritsch E., Radtke G., Paulatto L., Juillot F., Petit S. First-principles modeling of infrared spectrum of antigorite // European Journal of Mineralogy. 2021. Vol. 33. P. 389—400. https://doi.org/10.5194/ejm33-389-2021

5. Barale L., Capitani G., Castello P., Compagnoni R., Cossio R., Fiore G., Pastero L., Mellini M. Late metamorphic veins with dominant PS-15 polygonal serpentine in the Monte Avic ultramafite // European Journal of Mineralogy. 2023. Vol. 35. No. 3. P. 347— 360. https://doi.org/10.5194/ejm-35-347-2023

6. Baronnet A., Devouard B. Microstructures of common polygonal serpentine from axial HTREM imaging, electron diffraction, and lattice-simulation data // Canadian Mineralogist. 2005. Vol. 43. P. 513—542.

7. Chukanov N.V., Vigasina M.F. Vibrational (Infrared and Raman) Spectra of Minerals and Related Compounds. Springer International Publishing, 2020. 1376 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26803-9

8. Compagnoni R., Cossio R., Mellini M. Raman anisotropy in serpentine minerals, with a caveat on identification // Journal of Raman Spectroscopy. 2021. Vol. 52. No. 7. P. 1—12. https://doi.org/10.1002/jrs.6128

9. Evans B.W. The serpentinite multisystem revisited: chrysotile is metastable // International Geology Review. 2004. Vol. 46. P. 479—506.

10. Faust G.T., Fahey J.J. The serpentine-group minerals. Washington: Geological Survey Professional Paper, 1964. 92 p.

11. Mellini M. The crystal structure of lisardite 1T: hydrogen bonds and politipism // American Mineralogist. 1982. Vol. 67. P. 587—598.

12. Mellini M. Structure and microstructure of serpentine minerals // Minerals at the Nanoscale / Eds. Nieto F., Livi K.J.T., Oberti R. European Mineralogical Union Notes in Mineralogy, 2013. Chap. 5. P. 1—27. https://doi.org/10.1180/EMU-notes.14.5

13. Sakaguchi I., Kouketsu Y., Michibayashi K., Wallis S.R. Attenuated total reflection infrared (ATR–IR) spectroscopy of antigorite, chrysotile, and lizardite // Journal of Mineralogical and Petrological Sciences. 2020. Vol. 115. No. 4. P. 303—312. https://doi.org/10.2465/jmps.190807

14. Tarling M.T., Rooney J.S., Viti C., Smith S.A.F., Gordon K.C. Distinguishing the Raman spectrum of polygonal serpentine // Journal of Raman Spectroscopy. 2018. Vol. 49. No. 15. P. 1—7. https://doi.org/10.1002/jrs.5475

15. Tarling M.S., Demurtas M., Smith S.A.F., Rooney J.S., Negrini M., Viti C., Petriglieri J.R., Gordon K.C. Crystallographic orientation mapping of lizardite serpentinite by Raman spectroscopy // European Journal of Mineralogy. 2022. Vol. 34. P. 285—300. https://doi.org/10.5194/ejm-34-285-2022.

16. Whittaker E.J.F., Zussman J. The characterization of serpentine minerals by X-ray diffraction // Mineralogical Magazine. 1956. Vol. 31. P. 107—126.

Об авторе

М. О. БулахРоссия

Булах Мария Олеговна — кандидат геолого-минералогических наук, младший научный сотрудник

кафедры минералогии

1, Ленинские горы, г. Москва 119991

Рецензия

Для цитирования:

Булах М.О. Лизардит-«кольскит» из щелочно-ультраосновного массива Лесная Варака (Кольский полуостров): новые данные. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(2):101-111. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-101-111

For citation:

Bulakh M.O. Lizardite “kolskite” from the Lesnaya Varaka alkaline ultrabasic massif (Kola peninsula): new data. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(2):101-111. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-101-111

JATS XML