Перейти к:

Осадочные бассейны юго-восточной части моря Лаптевых и сопредельной территории Сибирской платформы

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-35-48

Аннотация

Введение. В разрезе осадочного чехла Лено-Анабарского прогиба и сопряженной с ним Анабаро-Хатангской седловины установлены признаки нефтегазоносности, что указывает на присутствие активных генерационно-аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС). При этом интерес с позиции оценки перспектив нефтегазоносности представляет также акваториальная часть зоны сочленения Лаптевоморской плиты и Сибирской платформы, так как бассейны осадконакопления, включающие ГАУС, характеризуются трансграничным (суша/море) положением. До сих пор изучение перспектив нефтегазоносности территории проводилось отдельно для ее акваториальной и континентальной областей. Такой подход существенно снижает качество оценки углеводородного потенциала и определяет актуальность разработки единой региональной геологической модели зоны сочленения, которая послужит основой для проведения дальнейших нефтегазогеологических исследований.

Цель. Создание геологической модели, характеризующей развитие осадочных бассейнов зоны сочленения Лаптевоморской плиты и Сибирской платформы.

Материалы и методы. Сбор и анализ опубликованной и фондовой информации в рамках формирования геоинформационной базы данных геолого-геофизической и геохимической изученности осадочного разреза, разработка структурного каркаса геологической модели, выполнение палеогеографических реконструкций, выделение основных депоцентров осадконакопления и областей устойчивого прогибания, расчет скоростей осадконакопления основных осадочных комплексов.

Результаты. Сформирована единая геологическая модель зоны сочленения Лаптевоморской плиты и Сибирской платформы, изучено развитие осадочных бассейнов, подготовлена основа для выделения и картирования необходимых элементов ГАУС в разрезе осадочного чехла.

Ключевые слова

Для цитирования:

Павёлкина Д.А., Высоколян А.М., Лавренова Е.А., Шатыров А.К. Осадочные бассейны юго-восточной части моря Лаптевых и сопредельной территории Сибирской платформы. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(2):35-48. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-35-48

For citation:

Pavelkina D.A., Vysokolyan A.M., Lavrenova E.A., Shatyrov A.K. Sedimentary basins in the southeastern part of the Laptev sea and the adjacent area of the Siberian platform. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(2):35-48. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-35-48

Введение

Геологическое строение зоны сочленения Лаптевоморской плиты и Сибирской платформы в связи с вопросами нефтегазоносности изучалось многими исследователями: И.С. Грамбергом (1976), В.А. Виноградовым (1976), Н.К. Евдокимовой (2008), Н.М. Ивановой, С.Б. Секретовым (1989), В.И. Кимом (2007—2016), Д.В. Лазуркиным (2002), К.Б. Мокшанцевым, Ю.Е. Погребицким, А.Ф. Сафроновым (2013), Н.В. Черским, Н.А. Малышевым (2009), Т.А. Андиевой, С.С. Драчевым (1999, 2000), Г.А. Заварзиной, С.И. Шкарубо (2011), Е.А. Васильевой (2015), И.Д. Поляковой, Г.Ч. Борукаевым (2016), М.Б. Скворцовым (2020) и др. На начальных этапах изучения широкое распространение получила гипотеза о существовании в западной и центральной областях шельфа моря Лаптевых блока Сибирской платформы, отделенной от нее инверсионной Оленекской зоной [2][3]. По мере получения новой сейсмической информации возникло предположение о повсеместном, за исключением Хатангского залива, развитии складчатого фундамента, образованного в позднемезозойское время [4][14]. При этом у авторов, поддерживающих эту гипотезу, представления о возрасте пород основания осадочного чехла существенно различаются и варьируют: от раннего мела (Ю.В. Горячев 1999) до верхов палеоцена по мнению Д. Франке и других [15]. До настоящего времени многие вопросы геологического строения зоны сочленения Сибирской платформы и моря Лаптевых остаются нерешенными.

Оценку перспектив нефтегазоносности Лено-Анабарского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины выполняли В.Б. Арчегов (1982), О.В. Ушакова (1996), Э.В. Шипилов (1999), В.С. Старосельцев (2012), А.С. Горшков (2012), В.И. Савченко (2012, 2014), А.Э. Конторович (2013, 2014), В.А. Конторович (2013, 2019), С.В. Прокопцева (2014), А.М. Фомин (2014), И.Д. Полякова, Г.Ч. Борукаев (2016), С.В. Фролов (2017), Е.А. Бакай (2017), П.Н. Соболев (2019, 2021), Д.С. Лежнин (2019, 2021), А.П. Афанасенков (2021) и др. В качестве перспективных для поисков углеводородов (УВ) на территории Лено-Анабарского прогиба рассматриваются рифейские, вендские, кембрийские и пермские отложения. Эти же комплексы отнесены к нефтегазоносносным в Анабаро-Хатангской седловине, где значительный углеводородный потенциал прогнозируется также в девонских, каменноугольных и триасовых комплексах [6—10]. При этом И.Д. Полякова и Г.Ч. Борукаев (2016) прогнозируют высокий риск сохранности залежей в Анабаро-Ленском районе в связи с длительным перерывом в осадконакоплении в ордовикско-каменноугольное время [10].

Трудности, возникающие при формировании представлений о геологическом строении Лаптевоморской плиты, в основном обусловлены ее недостаточной изученностью и, в частности, отсутствием бурения на акватории, что в итоге не позволяет выполнить надежный прогноз нефтегазоносности Лаптевоморского шельфа [11]. Учитывая тесную связь истории геологического развития тектонических структур акватории и сопредельных территорий Сибирской платформы, эффективную оценку перспектив южной части моря Лаптевых возможно провести путем вовлечения в анализ данных по прилегающей континентальной области. При этом, как показали результаты проведенного обобщения, исследований, базирующихся на одновременной глубокой проработке геологических материалов по акватории и сопредельной суше, практически нет, что определяет актуальность создания единой региональной геологической модели зоны сочленения, которая послужит основой для проведения дальнейших нефтегазогеологических исследований. При этом в последние годы получен большой объем сейсмических данных как в пределах южной части акватории, так и на сопредельной суше (Хатангско-Ленский регион), где в период с 2008 по 2015 г. было отработано 7060 пог. км сейсморазведки 2D [8]. Подготовка единой модели с привлечением новой геологической информации улучшит понимание особенностей эволюции осадочных бассейнов и ГАУС, а также обеспечит проведение нефтегазогеологического прогноза области исследования на качественно новом уровне.

Характеристика объекта исследования

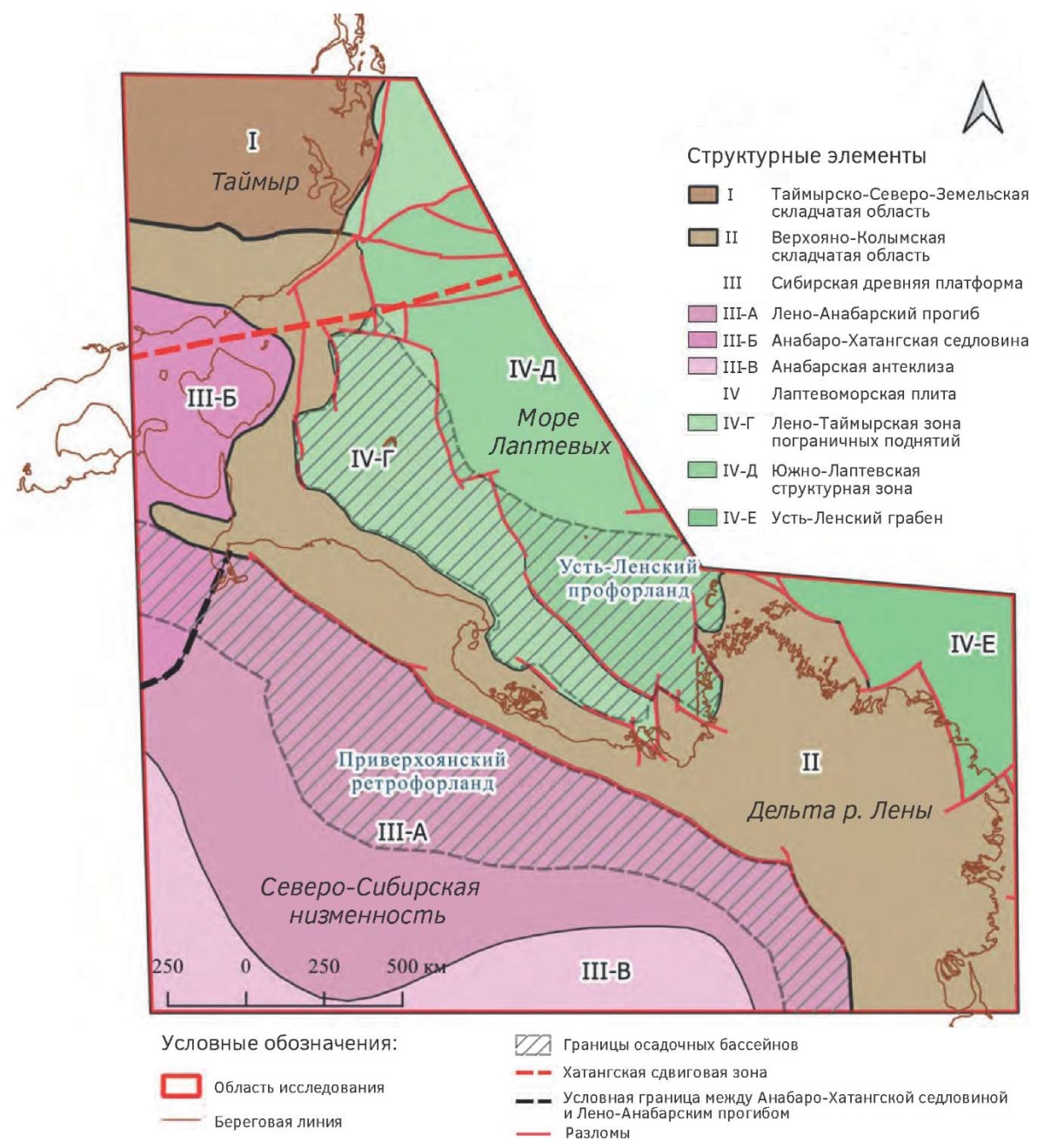

Объектом изучения является зона сочленения юго-западной части Лаптевоморской плиты с Лено-Анабарским прогибом и восточной частью Анабаро-Хатангской седловины, принадлежащими Сибирской древней платформе (рис. 1). Район работ включает юго-западную часть моря Лаптевых и сопредельную область суши, административно относящуюся к территории Республики Саха (Якутия).

Рис. 1. Обзорная схема района работ

(по Г.А. Заварзиной, 2023 г., с изменениями)

Fig. 1. Regional setting of the studied area

(according to G.A. Zavarzina, 2023, with changes)

Примыкающий к акватории участок суши является северо-восточным окончанием Северо-Сибирской низменности, протягивающейся от Енисея до Лены. Рельеф суши образуют невысокие плосковерхие гряды, возвышающиеся над широкими, сильно заболоченными понижениями рельефа, с большим количеством термокарстовых озер. Повсеместно распространены многолетнемерзлые породы.

Тектонические элементы континентальной области района исследований представлены Сибирской платформой (в составе Лено-Анабарского прогиба, примыкающего к восточному окончанию Анабаро-Хатангской седловины), которая отделена от шельфовых структур моря Лаптевых Верхояно-Колымской складчатой областью, а также Лено-Таймырской областью пограничных поднятий, протягивающейся от дельты р. Лены до Хатангского разлома и сопредельной с ней Южно-Лаптевской структурной зоной (рис. 1). На материковом обрамлении фундамент сложен архейско-нижнепротерозойскими метаморфизованными стратифицированными и плутоническими комплексами. В строении осадочного чехла принимают участие отложения широкого стратиграфического диапазона — от рифея до кайнозоя. На территории Лено-Анабарского прогиба почти полностью отсутствуют ордовикско-силурийские отложения (за исключением Усть-Оленекской структуры), а также, вследствие длительного перерыва и сопровождающего его размыва, девонские и каменноугольные отложения. В Анабаро-Хатангской седловине отсутствуют ордовикско-силурийские отложения. Осадочный чехол Лено-Таймырской области пограничных поднятий предположительно включает отложения аптско-верхнемелового возраста мощностью до 2,5 км и осадочные образования кайнозоя — до 1,5—3 км. В грабенах подошва осадочного чехла опускается до глубин 5 км. На поднятиях породы апта, верхнего мела и палеоцена последовательно выклиниваются, налегая на поверхность складчатого основания, а палеоцена и миоцена — срезаются доплиоценовым несогласием. В составе складчатого основания предполагается присутствие дислоцированных верхнепалеозойских, триасовых и юрско-нижнемеловых (доаптских) толщ. Южно-Лаптевская структурная зона характеризуется контрастным резко расчлененным рельефом складчатого основания с глубинами от 3 до 14 км, значительной мощностью аптско-верхнемеловых отложений, достигающих 5,5 км (по материалам работ В.Ю. Керимова, Р.Н. Мустаева, Е.А. Лавреновой, Г.А. Заварзиной и др., 2023 г.).

С точки зрения нефтегазогеологического районирования Хатангско-Ленский регион входит в состав Енисейско-Анабарской нефтегазоносной провинции (в составе Анабаро-Хатангской нефтегазоносной области и Лено-Анабарской перспективно нефтегазоносной области), а рассматриваемый участок моря Лаптевых выделяется в качестве Лаптевоморской самостоятельной перспективно нефтегазоносной области.

Материалы и методы исследования

Исходными данными для настоящего исследования послужили опубликованные и фондовые геологические материалы, а также геологические карты и разрезы, предоставляемые электронным ресурсом ФГБУ «ВСЕГЕИ».

В рамках выполнения бассейнового анализа сформирована геоинформационная база данных, включающая данные о признаках нефтегазоносности разреза, возрасте отложений, интервалах залегания, литологическом составе отложений, а также результаты геофизических исследований в скважинах и геохимических исследований образцов пород.

При подготовке единых структурных поверхностей в пределах исследуемой территории опубликованные и содержащиеся в фондовых источниках карты анализировались, приводились к единым форматам и согласовывались с имеющимися скважинными отбивками. В результате были построены структурные карты по следующим отражающим горизонтам: R (в подошве рифейских отложений), VIII (в кровле кембрийских отложений), VII (в подошве пермских отложений), III (в подошве юрских отложений) — для прибрежной части рассматриваемой территории; А (в подошве аптского яруса нижнемеловых отложений), mBU (в подошве палеогеновых отложений), UB (в подошве олигоценовых отложений), RU (в подошве неогеновых отложений) — для акваториальной части. При формировании гридов структурного каркаса цифровой модели учитывались области отсутствия отложений и выходы на дневную поверхность, согласованные с геологическими картами листов S-49, S-50, S-51, S-52.

При проведении палеогеографических реконструкций выполнялся анализ карт мощностей основных стратиграфических комплексов, а также согласование их с результатами изучения кернового и шламового материалов, интерпретация геофизических исследований в скважинах по специальной методике, позволяющей проследить смену осадочных трендов в процессе формирования осадочного чехла.

На основании анализа карт мощностей были выделены депоцентры осадконакопления для прослеживания эволюции осадочных бассейнов, установлены области устойчивого прогибания и рассчитаны скорости осадконакопления основных осадочных комплексов, что в совокупности с выполненными палеогеографическими реконструкциями, анализом признаков нефтегазоносности и результатов геохимических исследований дает основание прогнозировать элементы углеводородных систем в разрезе осадочного чехла территории.

Результаты и обсуждение

Структурный каркас разработанной региональной модели включает 9 слоев (осадочных комплексов), ограниченных основными поверхностями несогласий: протерозойский (F-R), рифейско-кембрийский (R-VIII), ордовикско-каменноугольный (VIII-VII), пермско-триасовый (VII-III), юрско-барремский (III-A), аптско-верхнемеловой (A-mBU), палеоцен-эоценовый (mBU-UB), олигоценовый (UB-RU), неоген-четвертичный (RU-рельеф).

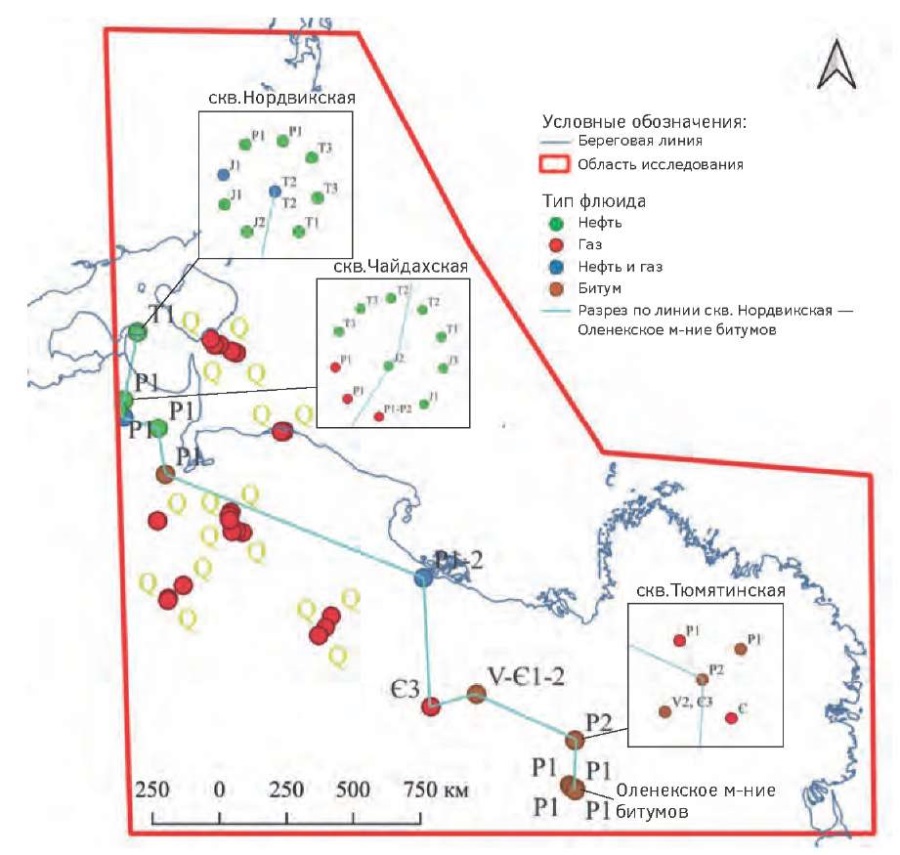

Анализ собранных баз данных показал, что на исследуемой территории присутствуют как прямые, так и косвенные признаки нефтегазоносности. В результате работ, проводимых ОАО «Севморнефтегеофизика», ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» и ИНГГ СО РАН, ОАО «МАГЭ», ГУП ИИЦ «Саханефтегаз», ВНИГРИ, в континентальной части области исследования были выявлены нефте-, газо- и битумопроявления в вендской, кембрийской, пермской, триасовой и юрской частях разреза, а также зафиксированы 9 спонтанных выходов газа в долинах рек Анабар и Уэле. Кроме того, в 2014 году по данным гидрогазосъемки, проведенной ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», на шельфе моря Лаптевых было установлено 5 естественных выходов УВ-газов, проинтерпретированных как миграционные, указывающие на присутствие УВ в недрах (рис. 2). Помимо прямых признаков нефтегазоносности, по результатам исследований, выполненных ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» в 2014 г., установлены также косвенные признаки присутствия УВ в осадочном разрезе: сейсмические аномалии, выявляемые по результатам AVO-анализа.

Рис. 2. Распределение типа флюида выявленных скоплений и проявлений.

Буквами указан возраст отложений, содержащих УВ

Fig. 2. Spatial distribution of the hydrocarbon shows in the sedimentary cover.

Letter indicates age of deposits containing hydrocarbons

Анализ особенностей вертикального и латерального распределения УВ и типа флюида проявлений позволяет прогнозировать как минимум две самостоятельные ГАУС. Одна из них располагается в пределах Анабаро-Хатангской седловины и охватывает верхнепалеозойско-мезозойскую часть разреза. При этом нельзя исключать, что мезозойские проявления УВ могут принадлежать ГАУС с очагом в Енисей-Хатангском прогибе, примыкающем к седловине с запада. Вторая предполагаемая ГАУС, включающая отложения протерозоя-палеозоя, расположена в Лено-Анабарском прогибе (рис. 3). Для первой характерны проявления газа и нефти (с преобладанием последних). На территории Лено-Анабарского прогиба установлены битумы и газопроявления. Скважины Восточная и Улахан-Юряхская хоть и относятся к разным тектоническим элементам, располагаются, по-видимому, в зоне аккумуляции, принадлежащей обеим ГАУС. Битумы, обнаруженные в скважине Восточной, вероятно, связаны с ГАУС Лено-Анабрского прогиба, а нефть и газ Улахан-Юряхской скважины, скорее всего, мигрировали из Анабаро-Хатанской седловины.

Рис. 3. Распределение УВ различного типа в коренных отложениях

по линии разреза скв. Нордвикская-Оленекское месторождение битумов

(положение разреза показано на рисунке 2).

Условные обозначения: 1 — нефть, 2 — газ, 3 — нефть и газ, 4 — битум

Fig. 3. Vertical distribution of hydrocarbons in the sedimentary cover

along the line Nordvikskaya well — Olenekskoye field (for line location see fig. 2).

Symbols: 1 — oil, 2 — gas, 3 — oil and gas, 4 — bitumen

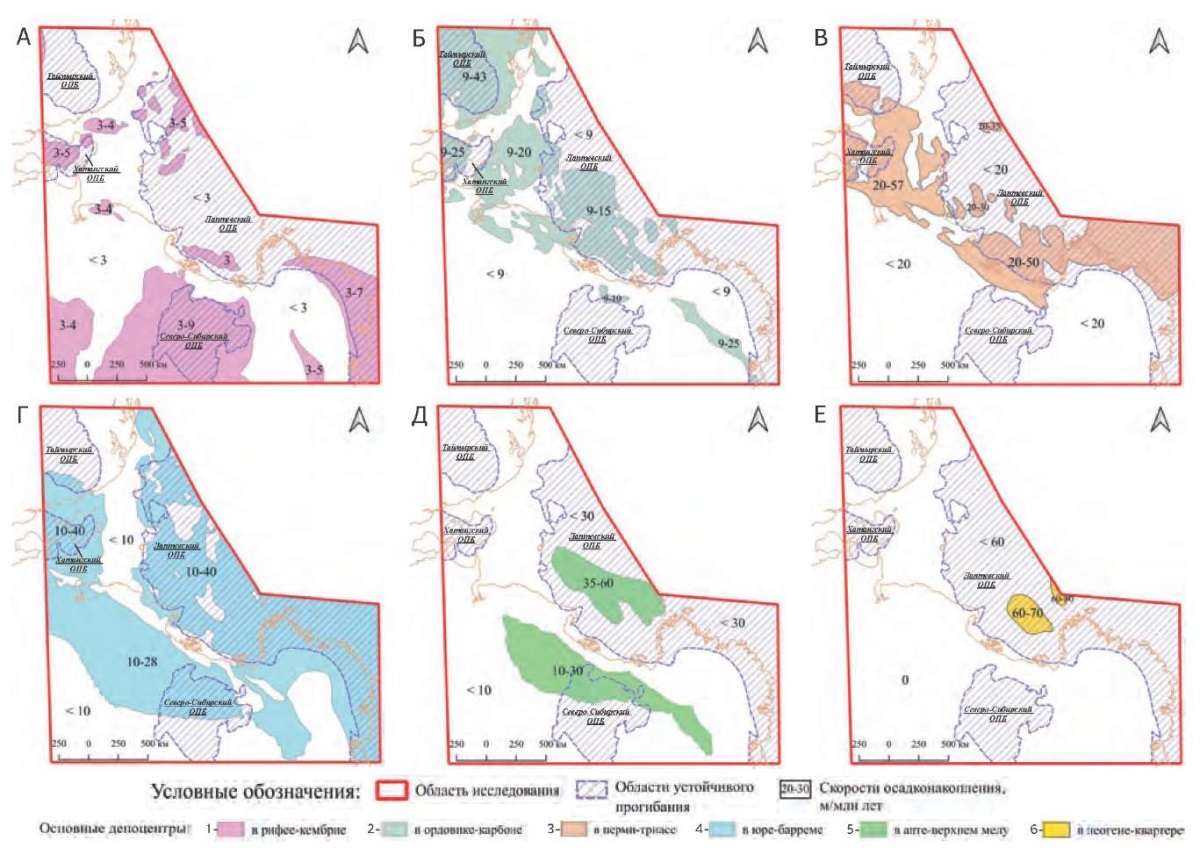

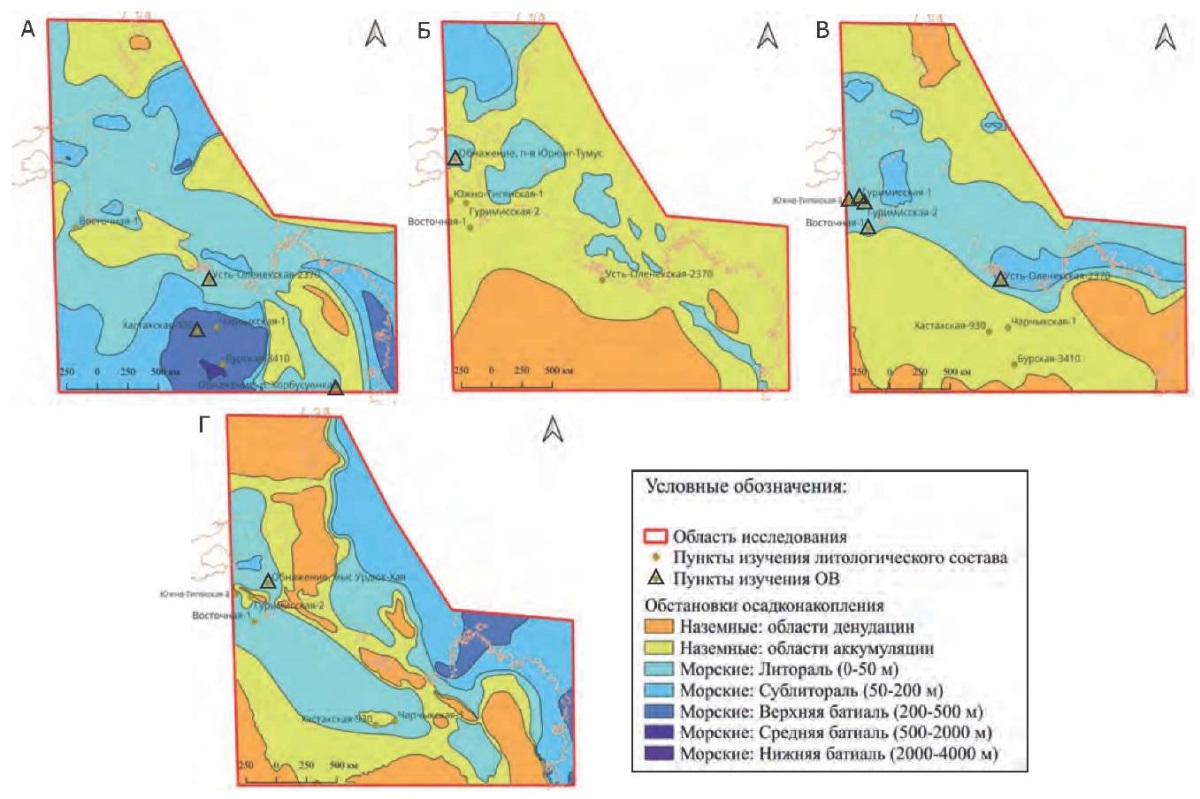

Рифейско-кембрийский комплекс включает рифейские преимущественно терригенные отложения с прослоями доломитов и известняков; вендские и кембрийские отложения, представленные в основном карбонатными формациями [7—9]. По результатам проведенного анализа в рифейско-кембрийском интервале осадочного чехла выделены крупные депоцентры осадконакопления в южной части изучаемой территории (рис. 4А), а также серия небольших изолированных депоцентров в северной части, расположенных в пределах шельфа моря Лаптевых. Указанные области повышенных мощностей (более 3000 м) характеризуются низкими (от 3 до 9 м/млн лет) скоростями осадконакопления. Отложения формировались в относительно глубоководных обстановках, благоприятных для формирования НГМТ (рис. 5А).

Рис. 4. Схема расположения разновозрастных депоцентров осадконакопления

и областей устойчивого прогибания зоны сочленения

Сибирской платформы и Лаптевоморской плиты

Fig. 4. Location of the main depocenters and domains of consistent subsidence

within junction of the Laptev plate and Siberian platform

Рис. 5. Палеогеографические реконструкции на периоды:

А — рифея-кембрия; Б — ордовика-карбона;

В — перми-триаса; Г — юры — раннего мела

Fig. 5. Paleogeography of southeastern part of the Laptev Sea

and the adjacent territory of the Siberian Platform. Timespans:

A — Mezoproterozoic-Cambrian; Б — Ordovic-Carboniferous;

В — Permian-Triassic; Г — Jurassic-Early Cretaceous

Нефтегазоматеринские свойства развитых в этих обстановках аргиллитов и глинистых известняков изучены в скважинах Усть-Оленекская и Хастахская, а также в породах из обнажения близ р. Хорбусуонка (ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» и ИНГГ СО РАН, 2014). Измеренные значения содержания органического углерода рифейских отложений, вскрытых скважинами Усть-Оленекская-2370 и Хастахская-930, составляют 0,78 и 1,72% соответственно; современный генерационный потенциал — от 0,02 (скв. Усть-Оленекская-2370) до 1,57 (скв. Хастахская-930) мг УВ/г породы. В образце глинистого известняка вендского возраста, отобранного из обнажения р. Хорбусуонка, содержание органического углерода достигает 4,19%, генерационный потенциал составляет 16,5 мг УВ/г породы, а водородный индекс — 381 мг УВ/г Сорг.

Наблюдается улучшение качества органического вещества рифейско-вендских отложений в южном направлении, от прибрежно-морских условий осадконакопления (скв. Усть-Оленекская) к относительно глубоководным (скв. Хастахская и обнажение р. Хорбусуонка). Зрелость пород рифейско-кембрийского комплекса в пределах изучаемой территории варьирует от стадий МК2 до АК [1][9][12][13]. В связи с преобладанием карбонатных отложений в составе рифейско-кембрийского комплекса резервуарные толщи можно прогнозировать в верхнерифейской части разреза, сложенной преимущественно песчаниками и алевролитами. Также коллекторскими свойствами могут обладать вендско-кембрийские кавернозные и трещинные доломиты и известняки, что подтверждается выявленными в этих отложениях битумо- и газопроявлениями, а также притоками пластовой воды [6][9]. В пределах области исследования распространение резервуарных толщ предполагается в континентальных и относительно мелководных обстановках осадконакопления.

Ордовикско-каменноугольный комплекс характеризуется крайне неоднородным составом. В пределах Лено-Анабарского прогиба отложения комплекса распространены лишь в северной его части и представлены конгломератами и известняками с прослоями песчаников средне-позднеордовикского возраста. Девонско-каменноугольные отложения обнажаются на п-ве Юрюнг-Тумус в Анабаро-Хатангской седловине, а также в юго-западной части п-ва Таймыр, где представлены преимущественно карбонатными формациями, местами с прослоями аргиллитов. Каменноугольные отложения (в составе нерасчлененной средне-позднекаменноугольно-раннепермской толщи) распространены практически на всей территории Анабаро-Хатангской седловины и представлены чередующимися аргиллитами, алевролитами, песчаниками [7—9].

По результатам анализа карты толщин ордовикско-каменноугольного комплекса выделена серия неглубоких депоцентров, ограниченных изолинией 1550 м, протягивающихся от дельты р. Лены к Хатангскому заливу. Максимальные мощности (до 8000 м) отмечены в депоцентре, расположенном в районе Таймыра. Скорости осадконакопления в основных депоцентрах варьируют от 9 до 25 м/млн лет, а в наиболее глубоких — до 43 м/млн лет (рис. 4Б). В ордовикско-каменноугольный период на изучаемой территории преобладали континентальные обстановки осадконакопления, наиболее благоприятными областями для формирования НГМТ являлись небольшие морские относительно мелководные бассейны, распространенные на территории современного Хатангского залива, п-ве Таймыр, акватории моря Лаптевых и дельте р. Лены (рис. 5Б). Изученные в этих обстановках девонские отложения характеризуются хорошими нефтегазоматеринскими свойствами. Так, в образце известняка, отобранного с обнажения на п-ве Юрюнг-Тумус, содержание органического углерода достигает 3,93%, генерационный потенциал на современном этапе — до 0,27 мг УВ/г породы, водородный индекс — до 85 мг УВ/г Сорг (по материалам ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» и ИНГГ СО РАН, 2014 г.). При этом органическое вещество сильно перезрелое (Tmax достигает 573 ⁰С), что указывает на истощенность НГМТ, а также позволяет предполагать ее хороший начальный генерационный потенциал. Формирование терригенных резервуарных толщ предполагается в континентальных обстановках — в зоне аккумулятивной равнины.

Пермско-триасовый комплекс на изучаемой территории повсеместно сложен чередующимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами [7—9]. На рубеже перми и триаса площадь неглубокого морского бассейна, протягивающегося от современной дельты р. Лены на запад к Хатангскому заливу, увеличивается по сравнению с предыдущим этапом развития (рис. 4В), а скорости седиментации возрастают. В областях повышенных мощностей скорости осадконакопления достигают 57 м/млн лет. Мощность накопившихся осадков варьирует от 1800 до 5800 км. Пермские отложения, формировавшиеся в морских обстановках (рис. 5В), по данным ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» и ИНГГ СО РАН (2014), характеризуются высокими содержаниями органического углерода. В достаточно зрелом (МК3—МК4) образце глинистого алевролита тустахской свиты ранней перми из скважины Усть-Оленекская содержание органического углерода достигает 6,81%, значение водородного индекса — 64 мг УВ/г Сорг, генерационный потенциал — около 5 мг УВ/г породы.

Отложения тустахской и нижнекожевниковской свит, сформированные в более мелководных, прибрежных обстановках осадконакопления, изучены на территории Анабаро-Хатангской седловины, в скважинах Южно-Тигянская-1, Гуримисская-1, Гуримисская-2 и Восточная-1. Вскрытые скважинами аргиллиты и алеврито-аргиллиты характеризуются пониженным (в сравнении с образцом, отобранным в скважине Усть-Оленекская) содержанием органического углерода — до 3%. Среднее значение водородного индекса в изученных образцах варьирует от 15 до 92 мг УВ/г Сорг; генетический потенциал изменяется от 0,2 до 3,4 мг УВ/г породы.

Преобразованность органического вещества в отложениях тустахской свиты соответствует стадиям МК3—МК4, в нижнекожевниковской — МК1—МК2. Отложения верхнекожевниковской свиты поздней перми в пределах области исследования изучены в скважинах Гуримисская-2 на территории Анабаро-Хатангской седловины и Усть-Оленекская-2370 в районе Лено-Анабарского прогиба. Породы представлены аргиллитами и глинистыми алевролитами. Содержание органического углерода в них составляет 3,69% (скв. Усть-Оленекская) и 2,16% (скв. Гуримисская), водородный индекс достигает 76 мг УВ/г Сорг, генетический потенциал в среднем составляет 0,5 — 1 мг УВ/г породы, в скважине Усть-Оленекская достигает 3,1 мг УВ/г породы. Органическое вещество на территории Лено-Анабарского прогиба преобразовано до стадии МК3—МК4, в Анабаро-Хатангской седловине — МК1¹ [1][9][12][13].

Породы, обладающие коллекторскими свойствами, формировались в условиях прибрежной аккумулятивной равнины. Они вскрыты скважинами Хастахская, Чарчикская и Бурская и характеризуются значительным увеличением количества песчаных прослоев в пермском разрезе. Триасовые отложения, вскрытые скважинами Южно-Тигянская-1, Гуримисская-1, Гуримисская-2 и Восточная-1, характеризующими прибрежно-морские условия осадконакопления, представлены песчаниками. Кроме этого, многочисленные признаки нефтегазоносности в пермско-триасовых отложениях, а также небольшие Нордвикское, Чайдахское, Южно-Тигянское и Оленекское месторождения указывают на активные миграционные процессы [5][6][9].

В составе отложений юрско-барремского комплекса наблюдается неравномерное переслаивание алевролитов, аргиллитов и песчаников [7]. Разрез нижнемеловых отложений этого комплекса (бериасс-баррем), вскрытый скважинами Хастахская и Чарчикская, отличается наличием пропластков угля и преобладанием песчаных и алевритовых фаций, что указывает на континентальные обстановки осадконакопления на территории Лено-Анабарского прогиба. В конце юры в связи с присоединением к Сибирской древней платформе с севера Колымско-Омолойского террейна начинается орогенез в Верхоянье (по материалам работ В.Ю. Керимова, Р.Н. Мустаева, Е.А. Лавреновой, Г.А. Заварзиной и др., 2023 г.). На фоне тектонической перестройки существовавший ранее единый бассейн седиментации фрагментируется и по обе стороны от орогена начинают формироваться прогибы (Приверхоянский ретрофорланд и Усть-Ленский профорланд) (рис. 1, 4Г). Крупные депоцентры, соответствующие форландам, характеризуются относительно небольшими (600—3000 м) толщинами осадочных образований. Скорости осадконакопления варьируют от 10 до 40 м/млн лет.

Обстановки осадконакопления предполагают весьма благоприятные условия для формирования НГМТ в этом возрастном интервале разреза. Так, на большей части территории распространены прибрежно-морские обстановки накопления осадков с углублением бассейна в сторону современной акватории моря Лаптевых (рис. 5Г). В условиях литорали накапливались отложения, нефтегазоматеринские свойства которых изучены в обнажении на мысе Урдюк-Хая. Верхнеюрские аргиллиты характеризуются высоким содержанием (от 0,87 до 5,65%) органического углерода, водородного индекса (от 10 до 277 мг УВ/г Сорг) и генерационного потенциала, достигаюшего 15 мг УВ/г породы. Преобразованность органического вещества этих отложений соответствует стадии МК1 (по материалам ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» и ИНГГ СО РАН, 2014 г.). В более глубоководных обстановках Усть-Ленского профорланда прогнозируется улучшение генерационных характеристик верхнеюрских НГМТ. Резервуарные толщи могли развиваться в прибрежно-морских и континентальных обстановках осадконакопления в результате сноса большого количества обломочного материала с Верхоянского орогена. Коллекторскими свойствами обладают песчаные прослои юрских и нижнемеловых отложений, что согласуется с наличием нефтегазопроявлений, установленных в юрских отложениях на Нордвикской и Чайдахской площадях [6][9].

Аптско-верхнемеловой комплекс сложен песчаниками, включающими гальку известняков, аргиллитов и пласты угля. Положение депоцентров в южной и северной частях наследуется от юрско-барремского этапа развития, однако область распространения повышенных мощностей существенно сокращается (рис. 4Д). Мощность отложений, заполняющих депоцентр, соответствующий Приверхоянскому ретрофорланду, составляет 500—1600 м. Относительно повышенные (до 3000 м) мощности характерны для депоцентра, соответствующего Усть-Ленскому профорланду. Скорости седиментации также существенно различаются в двух прогибах и составляют, соответственно, 10—30 м/млн лет в пределах Приверхоянского ретрофорланда и до 60 м/млн лет в области Усть-Ленского профорланда.

Анализ состава отложений и мощностей осадочных образований не позволяет выделять на территории Лено-Анабарского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины благоприятные условия для развития НГМТ, однако аптско-верхнемеловой комплекс может рассматриваться в качестве вместилища для УВ при наличии надежных флюидоупоров. С учетом выполненных палеореконструкций отложения, обладающие нефтегазоматеринскими свойствами, могли формироваться в пределах Усть-Ленского профорланда.

Начиная с палеогена формирование отложений в пределах Приверхоянского ретрофорланда прекращается, а депоцентр, расположенный в акватории, мигрирует в северном направлении по мере формирования бассейна моря Лаптевых. Прогибание в южной части Усть-Ленского профорланда, сопровождаемое довольно высокими скоростями осадконакопления (до 60—73 м/млн лет) (рис. 4Е), возобновляется в неоген-четвертичное время, что, вероятно, связано с активизацией сдвиговой тектоники на фоне взаимного движения относительно двух крупных литосферных плит — Северо-Американской и Евразийской, граница между которым проходит в пределах шельфа моря Лаптевых и Верхоянской складчатой области.

Заключение

Анализ эволюции разновозрастных осадочных бассейнов позволяет выделить 4 области устойчивого прогибания (осадочно-породные бассейны) в пределах изучаемой территории (рис. 4). «Северо-Сибирский» осадочно-породный бассейн (ОПБ) располагается в южной части Лено-Анабарского прогиба. Он включает отложения трех осадочных комплексов: рифейско-кембрийского, распространенного по всей площади бассейна, юрско-барремского и аптско-верхнемелового, депоцентры которых мигрировали в процессе развития в северную часть области. «Хатангский» ОПБ расположен на территории Хатангского залива, о-ва Большой Бегичев и п-ва Юрюнг-Тумус. Его осадочное наполнение представлено отложениями рифейско-кембрийского, ордовикско-каменноугольного, пермско-триасового и юрско-барремского комплексов. Соотношение комплексов в отдельных частях «Хатангского» бассейна варьирует, что обусловлено миграцией депоцентров в процессе его развития. «Таймырский» ОПБ преимущественно состоит из отложений ордовикско-каменноугольного комплекса. Рифейско-кембрийские, пермско-триасовые и юрско-барремские отложения присутствуют в подчиненном количестве. «Лаптевский» ОПБ обрамляет дельту р. Лены и открывается в сторону акватории. В пределах изучаемой территории в составе осадочных образований этого бассейна присутствуют отложения всех комплексов: рифейско-кембрийского, ордовикско-каменноугольного, пермско-триасового, юрско-барремского, аптско-верхнемелового и неоген-четвертичного. Юрско-барремские отложения доминируют в разрезе южной окраины бассейна.

На основании изучения факторов, контролирующих формирование начального генерационного потенциала НГМТ и условия его реализации, включая обстановки осадконакопления, скорости седиментации, устойчивое погружение в постседиментационный период, выделены вероятные очаги генерации прогнозируемых НГМТ. В частности, очаги генерации рифейской и вендской НГМТ расположены на территории «Северо-Сибирского», «Хатангского» и «Лаптевского» ОПБ, девонской — в «Хатангском», «Таймырском» и «Лаптевском» ОПБ, пермской — в пределах «Хатангского» и «Лаптевского» ОПБ, юрской — в «Северо-Сибирском», «Хатангском» и «Лаптевском» ОПБ.

Таким образом, перспективы нефтегазоносности «Таймырского» ОПБ обеспечиваются ГАУС в составе девонских отложений, «Северо-Сибирского» — ГАУС рифейско-вендского и юрского комплексов, «Хатангского» и «Лаптевского» — ГАУС рифейско-вендского, девонского, пермского и юрского интервалов разреза.

С учетом изложенного наиболее перспективными для поисков УВ являются области, принадлежащие «Хатангскому» ОПБ, что подтверждается открытыми месторождениями (Нордвикское, Чайдахское, Южно-Тигянское) и «Лаптевскому» ОПБ, перспективы которого требуют дальнейшего изучения.

Проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии существенных перспектив Лено-Анабарского прогиба, за исключением, возможно, его южной части, принадлежащей «Северо-Сибирскому» ОПБ.

Полученные результаты носят предварительный характер, а сформированные гипотезы и предположения требуют дальнейшей проверки методами численного моделирования бассейнов и ГАУС.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Павёлкина Д.А. — внесла основной вклад при выполнении исследования (сбор материалов, формирование и анализ базы данных результатов геохимических исследований, анализ базы данных признаков нефтегазоносности, разработка структурного каркаса геологической модели, выполнение палеогеографических реконструкций, выделение депоцентров осадконакопления, установление областей устойчивого прогибания, расчет скоростей осадконакопления основных осадочных комплексов, прогноз элементов углеводородных систем, подготовка входных данных для моделирования), подготовила текст статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Высоколян А.М. — сформировала геоинформационную базу данных признаков нефтегазоносности и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Лавренова Е.А. — разработала концепцию статьи, подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Шатыров А.К. — выполнил интерпретацию геофизических исследований в скважинах по специальной методике, позволяющей проследить смену осадочных трендов в процессе формирования осадочного чехла, и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Diana A. Pavelkina — made the main contribution to the research (collection of materials, formation and analysis of the database of geochemical research results, analysis of the database of signs of oil and gas potential, development of the structural framework of the geological model, paleogeographic reconstructions, identification of main depocenters and domains of consistent subsidence, calculation of sedimentation rates of the main sedimentary complexes, forecast of elements of petroleum systems, preparation of input data for modeling), has prepared the text of the article and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Anastasia M. Vysokolyan — formed a geoinformation database of signs of oil and gas potential and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Elena A. Lavrenova — developed the article concept, prepared the text, approved the final version of the article and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Anar K. Shatyrov — performed the interpretation of geophysical studies in wells using a special technique that allows us to trace the change of sedimentary trends during the formation of the sedimentary cover, and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Бакай Е.А., Смирнова М.Е., Коробова Н.И., Надежкин Д.В. Литолого-геохимическая характеристика Пермского нефтегазоносного комплекса Лено-Анабарского прогиба (на примере скважины Усть-Оленекская-2370) // Вестник Московского университета. 2016. № 1. С. 71—81.

2. Грамберг И.С., Деменицкая Р.М., Секретов С.Б. Система рифтогенных грабенов шельфа моря Лаптевых как недостающего звена рифтового пояса хребта Геккеля-Момского рифта // Доклады Академии наук СССР. 1990. Т. 311. № 3. С. 689—694.

3. Грамберг И.С., Иванов В.Л., Орлов В.П., Погребицкий Ю.Е. Геология и полезные ископаемые России. В 6 томах. Том 5. Арктические и дальневосточные моря. Книга 1. Арктические моря. СПб.: ВСЕГЕИ, 2004. 468 с.

4. Драчев С.С. Тектоника рифтовой системы дна моря Лаптевых // Геотектоника. 2000. № 6. С. 43—58.

5. Каширцев В.А., Конторович А.Э., Иванов В.Л., Сафронов А.Ф. Месторождения природных битумов на северо-востоке Сибирской платформы // Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 1. С. 93—105.

6. Конторович В.А., Калинин А.Ю., Калинина Л.М., Соловьев М.В. Сейсмогеологические модели и нефтегазоносность осадочных комплексов в арктических регионах Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (Анабаро-Хатангская, Лено-Анабарская нефтегазоносные области) // Геология нефти и газа. 2019. № 5. С. 15—26. https://doi.org/10.31087/0016-7894-2019-5-15-26

7. Конторович В.А., Конторович А.Э., Губин И.А., Зотеев А.М., Лапковский В.В., Малышев Н.А., Соловьев М.В., Фрадкин Г.С. Структурнотектоническая характеристика и модель геологического строения неопротерозойско-фанерозойских отложений Анабаро-Ленской зоны // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 8. С. 1253—1274.

8. Конторович В.А. Конторович А.Э., Калинин А.Ю., Калинина Л.М., Лапковский В.В., Лунев Б.Л., Моисеев С.А., Соловьев М.В. Сейсмогеологическая и структурно-тектоническая характеристика континентальной окраины Сибирской платформы (Хатангско-Ленское междуречье) // Геология и геофизика. 2021. Т. 62. № 8. С. 1153—1171. https://doi.org/10.15372/GiG2021122

9. Лежнин Д.С., Афанасенков А.П., Соболев П.Н., Найденов Л.Ф. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Хатангско-Ленского междуречья // Геология нефти и газа. 2021. № 4. С. 7—28. https://doi.org/10.31087/0016-7894-2021-4-7-28

10. Полякова И.Д., Борукаев Г.Ч. Структура и нефтегазовый потенциал Лаптевоморского региона // Литология и полезные ископаемые. 2017. № 4. С. 322—339. https://doi.org/10.7868/S0024497X17040036

11. Сафронов А.Ф., Сивцев А.И., Чалая О.Н., Зуева И.Н., Соколов А.Н., Фрадкин Г.С. Начальные геологические ресурсы углеводородов шельфа моря Лаптевых // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 8. С. 1275—1279.

12. Соболев П.Н., Лежнин Д.С., Панарин И.А., Гаврилова Е.Н., Пименова А.М. Геохимические критерии нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Лено-Анабарского регионального прогиба и сопредельных территорий // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2019. № 8. С. 62—74. https://doi.org/10.30713/2413-5011-2019-8(332)-62-74

13. Фролов С.В., Коробова Н.И., Бакай Е.А., Курдина Н.С. Углеводородные системы и перспективы нефтегазоносности Анабаро-Ленского прогиба // Георесурсы. 2017. Спецвыпуск. Ч. 2. С. 173—185. https://doi.org/http://doi.org/10.18599/grs.19.18

14. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. М.: Научный мир, 2001. 606 с.

15. Franke D., Hinz K. & Oncken O. The Laptev Sea rift // Marine and Petroleum Geology. 2001. Vol. 18. P. 1083—1127. https://doi.org/10.1016/S0264-8172(01)00041-1

Об авторах

Д. А. ПавёлкинаРоссия

Павёлкина Диана Андреевна* — студентка 5-го

курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (902) 987-64-04

А. М. Высоколян

Россия

Высоколян Анастасия Михайловна — студентка

5-го курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (988) 679-90-25

Е. А. Лавренова

Россия

Лавренова Елена Александровна — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997, Россия

тел.: +7 (903) 452-45-94

А. К. Шатыров

Россия

Шатыров Анар Камандарович — инженер лаборатории «Моделирование углеводородных

систем»

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997, Россия

тел.: +7 (926) 142-77-63

Рецензия

Для цитирования:

Павёлкина Д.А., Высоколян А.М., Лавренова Е.А., Шатыров А.К. Осадочные бассейны юго-восточной части моря Лаптевых и сопредельной территории Сибирской платформы. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(2):35-48. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-35-48

For citation:

Pavelkina D.A., Vysokolyan A.M., Lavrenova E.A., Shatyrov A.K. Sedimentary basins in the southeastern part of the Laptev sea and the adjacent area of the Siberian platform. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(2):35-48. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-35-48