Перейти к:

Условия формирования осадочного чехла северо-восточного замыкания Енисей-Хатангского прогиба в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-22-34

Аннотация

Введение. Несмотря на существенный в последнее время прирост геолого-геофизических данных, а также на установленную нефтегазоносность осадочного разреза, значительных открытий углеводородов в пределах северо-восточной части Енисей-Хатангского прогиба пока нет. Это обусловлено слабым пониманием истории развития бассейна, а также протекающих в нем процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления. В связи с этим возникает необходимость обобщения и анализа накопленной геолого-геофизической и геохимической информации в рамках комплексного бассейнового анализа и пересмотра текущих геологических моделей.

Цель. Изучение эволюции осадочных бассейнов северо-восточной части Енисей-Хатангского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины, актуализация геологической модели осадочного чехла как основы для анализа генерационно-аккумуляционных углеводородных систем.

Материалы и методы. Сбор, приведение к единым форматам опубликованной и содержащейся в фондовых материалах информации с последующим формированием геоинформационной основы для проведения бассейнового анализа. Создание структурной цифровой модели Енисей-Хатангского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины. Реконструкция условий формирования осадочного чехла, включая палеогеографические реконструкции основных осадочных комплексов.

Результаты. Реконструирована эволюция осадочных бассейнов и выделены ключевые стратиграфические интервалы развития углеводородных систем. Дан прогноз развития основных элементов углеводородных систем и сформирована основа для их дальнейшего численного моделирования и анализа геологических рисков.

Ключевые слова

Для цитирования:

Высоколян А.М., Павёлкина Д.А., Лавренова Е.А., Шатыров А.К. Условия формирования осадочного чехла северо-восточного замыкания Енисей-Хатангского прогиба в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(2):22-34. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-22-34

For citation:

Vysokolyan A.M., Pavelkina D.A., Lavrenova E.A., Shatyrov A.K. Depositional environments of the northeastern Yenisey-Khatanga sedimentary cover in relation to assessment of hydrocarbon prospects. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(2):22-34. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-22-34

Введение

Признаки нефтегазоносности разреза в пределах северо-восточной части Енисей-Хатангского прогиба и сопредельной Анабаро-Хатангской седловины установлены в широком стратиграфическом диапазоне от верхов палеозоя до подошвы кайнозоя, что указывает на хорошие перспективы для поисков углеводородов. По оценке ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» в 2014 г., прогнозные ресурсы углеводородов этой территории составляют 5,5 млрд тонн УТ. При этом к настоящему времени в пределах этой территории открыто 5 небольших месторождений с доказанной продуктивностью в пермских и среднеюрских отложениях: Балахнинское газовое месторождение, открытое в 1975 г., а также Южно-Тигянское, Кожевниковское, Ильинское и Нордвикское нефтяные месторождения, открытые в 1930—1940-е годы.

В период 50—90-х гг. прошлого столетия в пределах исследуемой территории проводились геолого-геофизические работы, по результатам которых установлены основные особенности ее геологического и тектонического строения и выполнены первые оценки перспектив нефтегазоносности. В последующие годы исследования проводились на отдельных участках, не затрагивая всю территорию, при этом комплексный анализ и обобщение накопившейся информации не проводились. В последние годы геолого-геофизическое изучение арктических районов Сибири, включая Енисей-Хатангский прогиб и Анабаро-Хатангскую седловину, возобновлено. Однако значительный прирост геолого-геофизической информации не обеспечил существенного увеличения запасов.

Текущие скромные успехи в поисках и разведке углеводородов обусловлены слабым пониманием условий формирования нефтегазоносности, включая функционирование генерационно-аккумуляционнных систем, а также геологических рисков, связанных с сохранностью скоплений нефти и газа. Преодоление существующих проблем возможно за счет проведения комплексного системного анализа накопленной геолого-геофизической и геохимической информации с позиций концепции генерационно-аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС).

Вопросы формирования отдельных комплексов осадочного чехла и развития осадочных бассейнов, включая тектонические аспекты их эволюции, рассматривались в рамках исследований А.Э. Конторовича (ИНГГ СО РАН, 2014), Т.А. Кирюхиной (ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», 2014), В.А. Конторовича [7—9], А.П. Афанасенкова [2][3] и др. [4][10][12][13]. Изучению геохимических свойств осадочных пород посвящены работы В.Б Арчегова (ВНИГРИ, 1982), В.И Петровой («ВНИИОкеанология им. И.С. Грамберга», 2000), Л.Б. Мейснера (ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», 2010), В.И. Савченко (ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», 2014), А.Э. Конторовича (ИНГГ СО РАН, 2014) и др. Однако системный анализ, фокусированный на анализе ГАУС, не выполнялся.

Целью настоящего исследования является обобщение накопленной геолого-геофизической и геохимической информации, характеризующей северо-восточную часть Енисей-Хатангского прогиба и прилегающих территорий, в рамках комплексного бассейнового анализа, направленного на реконструкцию развития осадочных бассейнов и входящих в его состав углеводородных систем.

Характеристика объекта исследования

Объектом изучения является область, включающая северо-восточное замыкание Енисей-Хатангского регионального прогиба и Анабаро-Хатангскую седловину, которые расположены в пределах Северо-Сибирской низменности и входят в состав Красноярского края и Республики Саха (рис. 1). Граница административных районов проходит через Хатангский залив.

Рис. 1. Обзорная схема области исследования

Fig. 1. Geographic setting of the studied area

В геологическом строении изучаемой территории принимают участие породы различного возраста: предполагаются или установлены все системы фанерозоя. Фундаментом служат метаморфизованные комплексы архей-раннепротерозойского возраста, выходящие на дневную поверхность в районе Анабарского щита. Осадочный чехол и фундамент в различной степени изучены в разрезах глубоких скважин на правобережье Хатангского залива, а также в северо-восточной части Енисей-Хатангского прогиба.

В тектоническом отношении Енисей-Хатангский региональный прогиб является крупной надпорядковой структурой, а Анабаро-Хатангская седловина — структурой первого порядка, отделяющей Енисей-Хатангский от Лено-Анабарского прогиба и структур моря Лаптевых. Прогиб расположен между Таймырской складчатой областью и Сибирской древней платформой. Его северная и южная границы проводятся по линии распространения юрско-меловых отложений, западная — определяется условно, по смене простирания структур Западно-Сибирской плиты, восточная — по резкому сокращению мощностей мезозойского комплекса отложений.

С точки зрения нефтегазогеологического районирования изучаемая территория располагается в пределах Пясинско-Балахнинской газонефтеносной и Анабаро-Хатангской нефтегазоносной областей, входящих в состав Енисейско-Анабарской газонефтеносной провинции.

Материалы и методы исследований

Фактическую основу для настоящего исследования составили опубликованные и фондовые геологические материалы, в результате анализа и обобщения которых подготовлены базы данных: буровой изученности, стратиграфических отбивок, признаков нефтегазоносности и геохимических исследований. В состав баз данных включена информация о названии и географической привязке пунктов изучения осадочного разреза (скважин, обнажений), возрасте изученных отложений, наличии и типе флюида, геохимической характеристике осадочных пород и др.

В процессе подготовки структурных поверхностей основных несогласий выполнен сбор, анализ, приведение к единым форматам опубликованных и содержащихся в фондовых материалах структурных карт, их привязка и оцифровка. Контроль качества структурных построений осуществлялся с учетом данных государственной геологической карты: выходов на поверхность пород соответствующего возраста, областей отсутствия отложений, а также стратиграфических отбивок в скважинах.

Результаты структурных построений, а также собранные фактические данные о признаках нефтегазоносности, буровой изученности, геохимических характеристиках осадочных пород и стратиграфических отбивках интегрированы в единую геоинформационную систему в составе проекта ПО QGis.

Палеогеографические реконструкции выполнялись на основании анализа карт мощностей, результатов изучения пород в скважинах, включая РИГИС, с учетом опубликованных палеогеографических построений [1][5][11].

Результаты и обсуждение

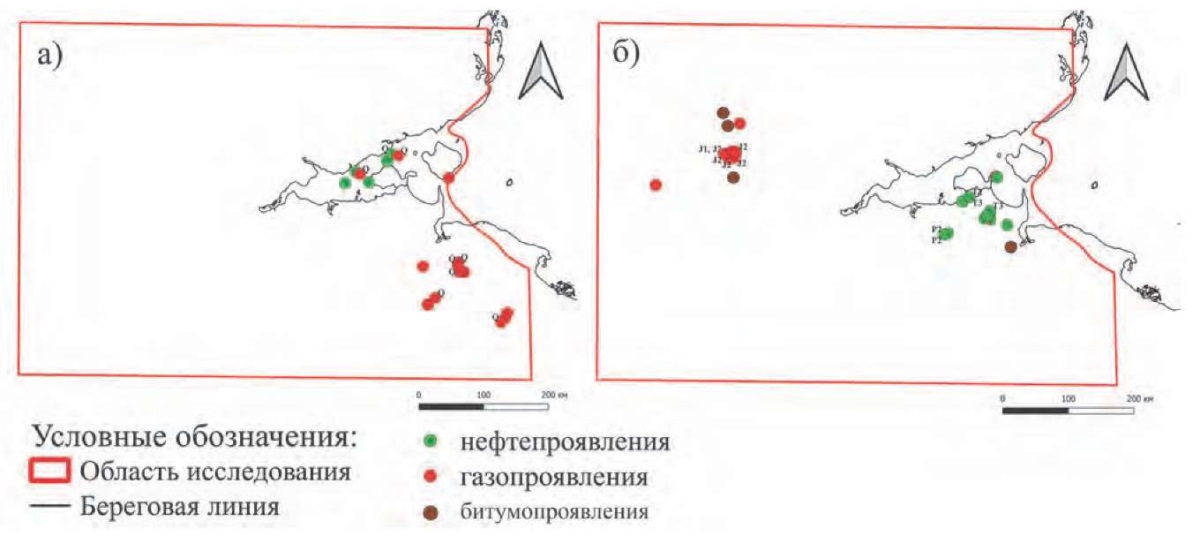

Результаты выполненного обобщения показали, что признаки нефтегазоносности установлены в отложениях девона, перми, мезозоя в скважинах и обнажениях, а также в поверхностных осадках и природных источниках (рис. 2).

Рис. 2. Признаки нефтегазоносности осадочного разреза:

а — в поверхностных осадках; б — в коренных отложениях.

Буквами указан возраст вмещающих пород

Fig. 2. Signs of oil and gas potential of the sedimentary section:

а — in surface sediments; б — in bedrock deposits.

The letters indicate the age of the host rocks

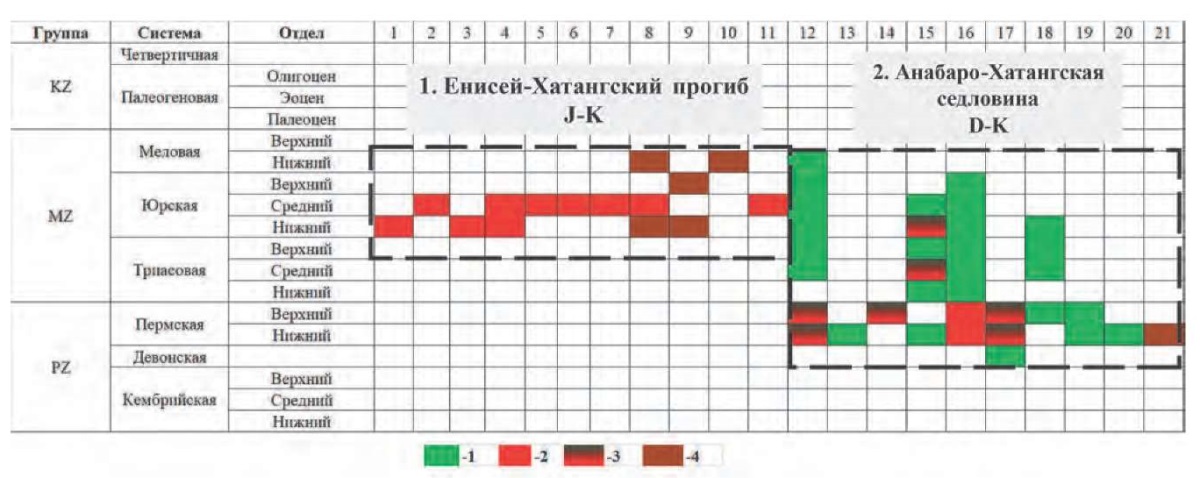

Стратиграфический диапазон нефтегазоносности расширяется в восточном направлении (рис. 2б и 3). Так, на территории северо-восточного замыкания Енисей-Хатангского прогиба проявления УВ зафиксированы в нижнем и среднем отделах юрской системы (ИНГГ СО РАН, 2014; ФГБУ «ВНИГНИ», 2022). В Анабаро-Хатангской седловине углеводороды обнаружены в отложениях палеозоя (девон, пермь) и мезозоя (от триаса до нижнего мела) (ОАО «Севморнефтегеофизика», 2015; ИНГГ СО РАН, 2014).

Рис. 3. Распределение углеводородов различного типа в коренных отложениях

северо-восточного замыкания Енисей-Хатангского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины

Тип флюида: 1 — нефть, 2 — газ, 3 — нефтегаз, 4 — битумы. Цифрами обозначены месторождения и нефтегазопроявления 1 — Балахинская 1, 2 — Балахинская 2, 3 — Балахинская 3, 4 — Балахинская 4, 5 — Балахинская 5, 6 — Балахинская 6, 7 — Восточно-Кубалахская 357, 8 — Кубалахская 1, 9 — Логатская 361, 10 — Массоновская 363, 11 — Новая 2, 12 — Южно-Тигянское, 13 — Южно-Тигянская-105-Р, 14 — Южно-Тигянская-1, 15 — Нордвикское, 16 — Чайдахская, 17 — Ильинская, 18 — Кожевниковская, 19 — Северо-Суолемская, 20 — Гуримисская, 21 — Восточная 1

Fig. 3. Distribution of hydrocarbons of various types in the bedrock deposits

of the northeastern closure of the Yenisei-Khatanga trough and the Anabaro-Khatanga saddle

Fluid type: 1 — oil, 2 — gas, 3 — oil and gas, 4 — bitumen. The figures indicate deposits and oil and gas occurrences 1 — Balakhinskaya 1, 2 — Balakhinskaya 2, 3 — Balakhinskaya 3, 4 — Balakhinskaya 4, 5 — Balakhinskaya 5, 6 — Balakhinskaya 6, 7 — Vostochno-Kubalakhskaya 357, 8 — Kubalakhskaya 1, 9 — Logatskaya 361, 10 — Massonovskaya 363, 11 — New 2, 12 — Yuzhno-Tigyanskoye, 13 — Yuzhno-Tigyanskaya -105-R, 14 — Yuzhno-Tigyanskaya-1, 15 — Nordvikskoye, 16 — Chaidakhskaya, 17 — Ilyinskaya, 18 — Kozhevnikovskaya, 19 — Severo-Suolemskaya, 20 — Gurimisskaya, 21 — Vostochnaya 1

В западной части изучаемой территории в составе флюида преобладает газ, в восточной — нефть. Битумопроявления установлены в северо-восточной части Енисей-Хатангского прогиба (скважины Логатская 361, Кубалахская 1 и Массоновская 363) [6], а также в юго-восточной части Анабаро-Хатангской седловины недалеко от Анабарской губы (скважина Восточная 1) (ОАО «МАГЭ», 2010).

Особенности вертикального и латерального распределения признаков нефтегазоносности позволяют предполагать в составе осадочного разреза изучаемой территории как минимум две ГАУС: в юрских отложениях северо-восточной части Енисей-Хатангского прогиба и в девонско-меловых Анабаро-Хатангской седловины. Проявления битума северо-восточной окраины Енисей-Хатангского прогиба, возможно, принадлежат самостоятельной ГАУС.

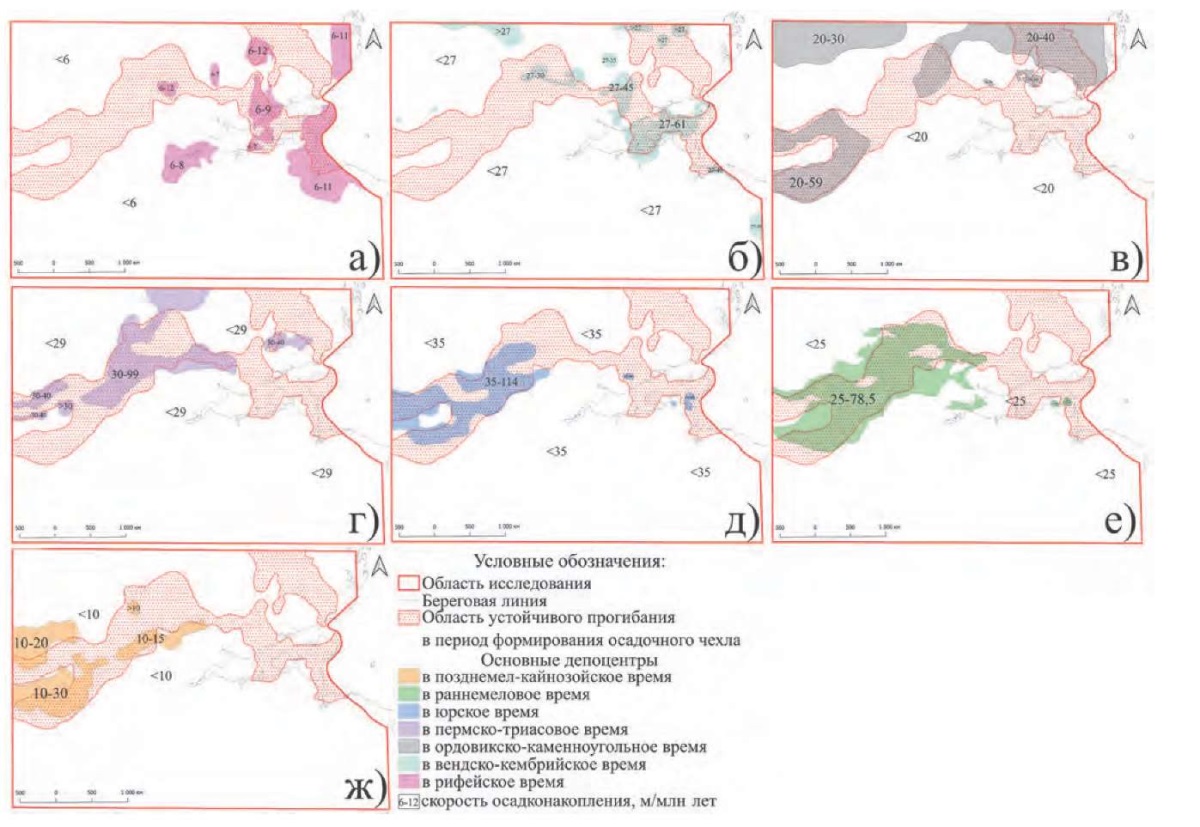

В соответствии с выполненными реконструкциями в процессе формирования осадочного чехла изучаемой территории выделены 7 крупных этапов: рифейский, вендско-кембрийский, ордовикско-каменноугольный, пермско-триасовый, юрский, раннемеловой и позднемеловой-кайнозойский.

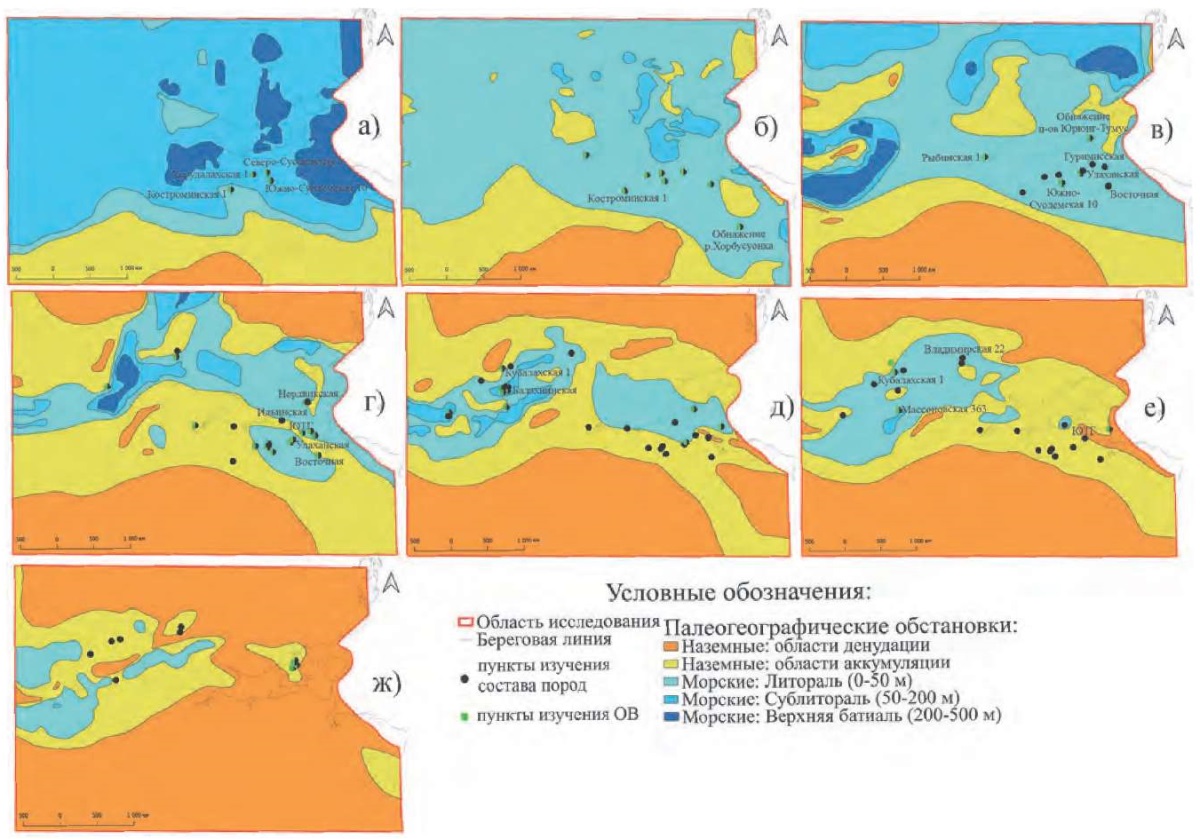

Рифейские отложения распространены повсеместно за исключением Анабарского щита и представлены двумя толщами: терригенной и карбонатной. Основным источником сноса обломочного материала в бассейн являлись растущие поднятия Сибирской платформы. На большей части области исследования мощность отложений варьирует в пределах от 3 до 6 км, постепенно уменьшаясь в сторону Анабарского плато. Повышенными мощностями (от 6 до 13 км) характеризуются небольшие депоцентры, расположенные в пределах Анабаро-Хатангской седловины и северо-восточной части Таймырской складчатой области. Для рифейского этапа развития характерны в целом низкие (до 6 м/млн лет) скорости осадконакопления. В выделенных депоцентрах они достигают 12,5 м/млн лет (рис. 4а). На большей части территории в рифейское время существовали мелководно-морские условия осадконакопления. В пределах Анабаро-Хатангской седловины во впадинах были развиты относительно глубоководные обстановки (рис. 5а). Условия осадконакопления были благоприятны для формирования нефтегазоматеринских толщ (НГМТ).

Рис. 4. Осадочные бассейны северо-восточной части Енисей-Хатангского прогиба

и Анабаро-Хатангской седловины:

а — в рифее; б — в венде-кембрии; в — в ордовике-карбоне; г — в перми-триасе;

д — в юре; е — в раннем меле; ж — в позднем меле — кайнозое

Fig. 4. Sedimentary basins of the northeastern part of the Yenisei-Khatanga trough

and the Anabaro-Khatanga saddle for the periods:

а — Riphean; б — Vendian-Cambrian; в — Ordovician-Carboniferous; г — Permian-Triassic;

д — Jurassic; е — Cretaceous; ж — Late Cretaceous-Cenozoic

Рис. 5. Палеогеографические обстановки северо-восточной части

Енисей-Хатангского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины на периоды:

а — рифея; б — венда-кембрия; в — ордовика-карбона; г — перми-триаса;

д — юры; е — раннего мела; ж — позднего мела — кайнозоя

Fig. 5. Paleogeographic environments of the northeastern part

of the Yenisei-Khatanga trough and the Anabaro-Khatanga saddle for the periods:

а — Riphean; б — Vendian-Cambrian; в — Ordovician-Carboniferous;

г — Permian-Triassic; д — Jurassic; е — Early Cretaceous; ж — Late Cretaceous-Cenozoic

Геохимические свойства пород изучены в скважинах Костроминская 1, Южно-Суолемская 10, Северо-Суолемская 1 и Хорудалахская 1 (ИНГГ СО РАН, 2014). Содержания Сорг. в отложениях рифея в основном не превышают 2,3%, однако в известковистом аргиллите билляхской свиты скважины Хорудалахская 1 на глубине 2867,5 м оно достигает 4,27%. Органическое вещество преобразовано до стадии МК4—МК5, что определяет невысокие современные значения водородного индекса и генетического потенциала — до 51 мг УВ/г Сорг. и до 1,71 мг УВ/г породы соответственно. Учитывая, что изученные отложения формировались в мелководных условиях (рис. 5а), можно предполагать улучшение геохимических характеристик пород в более глубоководных обстановках. Отложения, обладающие коллекторскими свойствами, развивались на южном борту палеобассейна, что подтверждается результатами испытаний в скважинах Костроминская 1 и Северо-Суолемская 1, где из рифейских интервалов были получены притоки пластовой воды (ИНГГ СО РАН, 2014).

Вендско-кембрийские отложения выходят на поверхность на севере Сибирской платформы и представлены доломитами, известняками, аргиллитами, реже ангидритами. Мощность пород по сравнению с рифейскими существенно ниже — в основном до 3 км. Несколько небольших депоцентров с толщинами отложений от 3 до 7 км расположены в северо-восточной части изучаемой территории — в районе Хатангского залива и Таймырской складчатой области. Скорости седиментации в основном не превышают 30 м/млн лет. В депоцентрах скорость осадконакопления изменяется от 27 до 50 м/млн лет, а в районе п-ова Юрюнг-Тумус она достигает 61 м/млн лет (рис. 4б). В венде-кембрии происходит обмеление бассейна, однако положение депоцентров в целом наследуется от рифейского этапа развития.

Обстановки осадконакопления способствовали формированию отложений с удовлетворительными нефтегазоматеринскими свойствами. В большинстве образцов содержание органического углерода не превышают 1,91%, за исключением вендского образца из обнажения р. Хорбусуонка и нижнекембрийского образца скважины Костроминская 1, где значения Сорг. составляют 4,19 и 3,14% соответственно. При современной зрелости пород на уровне МК4 генетический потенциал составляет 1,76 мг УВ/г породы, а водородный индекс не превышает 200 мг УВ/г Сорг. (ИНГГ СО РАН, 2014).

Изученные геохимическими исследованиями интервалы вендско-кембрийских отложений развивались в литоральной обстановке (рис. 5б). В сублиторальных условиях можно прогнозировать улучшение генерационных свойств, однако площадь распространения таких отложений ограничена несколькими впадинами, расположенными в пределах Хатангского залива. Отложения с хорошими коллекторскими свойствами могли формироваться в континентальных условиях на южной окраине бассейна. Так, в ходе испытаний скважин Северо-Суолемская 1 и Южно-Суолемская 10 в отложениях кембрия были получены притоки пластовой воды, при испытании скважины Хорудалахская 1 притоки были получены в венде (ИНГГ СО РАН, 2014).

Ордовикско-каменноугольные отложения вскрыты глубокими скважинами на правобережье Хатангского залива и представлены терригенными и карбонатными отложениями в разных соотношениях. По сравнению с предыдущими этапами развития в ордовике происходит структурная перестройка территории и положение депоцентров меняется. На большей части области исследования мощность отложений изменяется от 1 до 2 км, уменьшаясь по направлению к Анабарскому плато. Повышенными мощностями характеризуются участки Южно-Таймырской складчатой зоны (от 3,5 до 7 км) и восточной части Енисей-Хатангского прогиба, где мощность достигает 11 км. Скорости осадконакопления сохраняются невысокими. В обособившихся депоцентрах в пределах Таймыра они достигают 40 м/млн лет, в Енисей-Хатангском прогибе — 59 м/млн лет (рис. 4в).

В палеогеографическом отношении осадочный бассейн на этом этапе развития становится более дифференцированным и углубленным (рис. 5в). Геохимические свойства пород, формировавшихся в мелководных условиях, изучены в глубоких скважинах на правобережье Хатангского залива и в обнажении п-ова Юрунг-Тумус. Высокопреобразованные (Tmax = 573 °С) девонские отложения характеризуются высокими значениями Сорг., достигающими 3,93%, и относительно низкими значениями генетического потенциала и водородного индекса, до 0,27 мг УВ/г породы и до 85 мг УВ/г Сорг. Каменноугольные отложения, представленные аргиллитом, характеризуются невысокими значениями Сорг — 0,62%, генетическим потенциалом до 0,25 мг УВ/г породы и водородным индексом до 31 мг УВ/г Сорг, за исключением скважины Рыбинская 1, где за счет прослоев угля содержание Сорг. достигает 11,92%. Органическое вещество незрелое: Tmax составляет 365 ⁰С (ИНГГ СО РАН, 2014).

По результатам интерпретации ГИС (РИГИС) наличие отложений с высоким содержанием органического вещества установлено в позднекаменноугольных отложениях скважин Гуримисская и Южно-Тигянская. Наличие коллекторов в описываемом интервале разреза подтверждается испытаниями в скважинах на площади Ильинская, где в девонских отложениях были получены притоки нефти (ОАО «Севморнефтегеофизика», 2015). В позднекаменноугольных отложениях скважин Южно-Тигянская, Улаханская и Восточная по данным РИГИС были установлено насыщение разреза углеводородами.

Пермско-триасовые породы, представленные терригенными и вулканогенными образованиями, присутствуют на большей части изучаемой территории, за исключением поднятий Сибирской платформы и Таймырского орогена. На рубеже перми и триаса в регионе происходят крупные тектонические события, сопровождаемые вулканической активностью и структурной перестройкой. Развивавшийся до этого времени обширный мелководный бассейн перестает существовать и трансформируется в узкий пролив между растущим горно-складчатым сооружением Таймыра и Сибирской платформой (рис. 5г). Следует отметить, что в это время северо-восточное замыкание Енисей-Хатангского прогиба и Анабаро-Хатангская седловина развивались как единый бассейн седиментации. Мощности осадков, формирующихся преимущественно в континентальных и прибрежно-морских условиях, не превышают 1 км. Увеличение мощностей отложений отмечается в северо-западной части изучаемой территории. В Енисей-Хатангском прогибе мощности превышают 3 км, достигая в самых погруженных частях 9,5 км. По сравнению с предыдущим этапом развития Енисей-Хатангский депоцентр, характеризующийся высокими (99 м/млн лет) скоростями осадконакопления, смещается в северо-восточном направлении. На остальной территории скорости осадконакопления не превышают 30 м/млн лет (рис. 4г).

Пермско-триасовые отложения, в которых проводились геохимические исследования, формировались в континентальных прибрежных и литоральных обстановках. По результатам анализа значения Сорг. в изученных образцах варьируют от 0,1 до 6,64%. При наличии углистых прослоев содержание органического углерода возрастает: углистый аргиллит с алевролитом нижнекожевниковской свиты в скважине Южно-Тигянская 10 содержит 9,42% Сорг. Водородный индекс пород достаточно высокий — до 298 мг УВ/г Сорг., генетический потенциал — до 5 мг УВ/г породы. Степень зрелости варьирует в пределах МК1—МК5 (ИНГГ СО РАН, 2014).

Таким образом, пермские отложения, формировавшиеся в не очень благоприятных прибрежно-морских и мелководных условиях, характеризуются хорошим генерационным потенциалом. Породы, обладающие коллекторскими свойствами, установлены в отложениях нижней, средней перми, а также в триасе. В частности, при испытании глубоких скважин по всему пермско-триасовому разрезу были получены притоки нефти, газа и пластовой воды. В нижнепермских отложениях скважины Восточная 1 были обнаружены битумопроявления (рис. 3). В нижне- и среднепермских отложениях скважин Южно-Тигянская, Улаханская и Гуримисская были установлены признаки нефти и газа по данным РИГИС. Промышленная нефтеносность установлена в скважинах Южно-Тигянская, Ильинская и Кожевниковская в нижней (нижнекожевниковская свита) и средней (верхнекожевниковская свита) перми, в скважине Нордвикская нефтеносность установлена как в нижней перми (тустахская и нижнекожевниковская свиты), так и в среднем триасе (ОАО «Севморнефтегеофизика», 2015; ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», 2016; ИНГГ СО РАН, 2014).

Юрские терригенные образования изучены в разрезах глубоких скважин на правобережье Хатангского залива и в восточной части Енисей-Хатангского прогиба. Относительно повышенными мощностями (от 2 до 6,4 км) юрских отложений характеризуется северо-восточная часть Енисей-Хатангского прогиба. В пределах Анабаро-Хатангской седловины мощность осадков не превышает 1,5 км (рис. 4д). На территории Анабарского плато и Южно-Таймырской складчатой области юрские отложения не накапливались. В юре бассейн-пролив, существовавший на предыдущем этапе развития, разделяется на две впадины: Енисей-Хатангскую и Анабаро-Хатангскую, в которых сохраняются морские условия осадконакопления. Однако в последней погружение существенно замедляется, формирующееся аккомодационное пространство заполняется осадками, и в конце мезозоя и кайнозое бассейн прекращает свое существование. В Енисей-Хатангском бассейне (впадине) погружение и, как следствие, скорости седиментации возрастают, достигая в самых погруженных частях 114 м/млн лет (рис. 4д).

В восточной части Енисей-Хатангского прогиба в относительно глубоководных обстановках существовали условия, благоприятные для развития НГМТ (рис. 5д). Юрские отложения характеризуются высокими значениями Сорг., достигающими 5,65%, водородного индекса до 230 мг УВ/г Сорг. и генетическим потенциалом до 11 мг УВ/г породы. Органическое вещество пород преобразовано до стадии ПК—МК2 (ВНИГРИ, 1982; ИНГГ СО РАН, 2014). Наличие резервуарных толщ в составе юрских отложений подтверждается результатами испытаний глубоких скважин: притоки нефти, газа и пластовой воды зафиксированы по всему разрезу, а в скважинах на Балахнинской площади установлена промышленная газоносность в среднем отделе юрской системы (вымская свита) (ОАО «Севморнефтегеофизика», 2015; ИНГГ СО РАН, 2014; ФГБУ «ВНИГНИ», 2022). В скважинах Логатская 361 и Кубалахская 1 были обнаружены битумопроявления [6] (рис. 3).

Раннемеловые терригенные отложения распространены в центральной части исследуемой территории; в Южно-Таймырской складчатой области и на территории Анабарского плато они отсутствуют. В начале мела Енисей-Хатангский бассейн продолжает существовать, однако скорости осадконакопления, по сравнению с юрским периодом развития, снижаются до 78,5 м/млн лет (рис. 4е). Мощность нижнемеловых образований не превышает 1 км на большей части территории, увеличиваясь до 3,5 км в Енисей-Хатангском депоцентре. Области морского осадконакопления, благоприятные для формирования НГМТ, приурочены к Енисей-Хатангскому прогибу.

Изученные геохимическими исследованиями раннемеловые отложения формировались в переходной и литоральной обстановках. Они характеризуются хорошими геохимических показателями: содержанием органического углерода до 4,1%, водородного индекса до 190 мг УВ/г Сорг., генетическим потенциалом до 6,21 мг УВ/г породы. Органическое вещество преобразовано до стадии ПК—МК1¹ (рис. 5е) (ИНГГ СО РАН, 2014; ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», 2014). Резервуарные толщи могли формироваться на всей области распространения нижнемеловых отложений: коллекторы высокого качества — в континентальных условиях, низкого качества — в морских обстановках. При испытании глубоких скважин на площади Южно-Тигянская в нижнемеловых отложениях были получены притоки нефти, в скважинах Кубалахская 1 и Массоновская 363 были установлены битумопроявления (рис. 3) (ОАО «Севморнефтегеофизика», 2015) [6]. Также признаки нефтегазоносности были установлены по РИГИС в скважине Владимирская 22.

Позднемеловые-кайнозойские отложения в основном распространены в Енисей-Хатангском прогибе и представлены терригенными породами. Они характеризуются небольшими мощностями (до 3 км) и относительно низкими скоростями осадконакопления, достигающими в самых погруженных частях 30 м/млн лет (рис. 4ж). В конце мезозоя и в кайнозое Енисей-Хатангский бассейн постепенно заполняется осадками и перестает существовать как область погружения (рис. 4ж, 5ж). Осадконакопление происходило преимущественно в континентальных условиях, в центральной части Енисей-Хатангского прогиба — в прибрежно-морских и мелководных (рис. 5ж). По результатам геохимических исследований поверхностных (четвертичных) отложений содержание органического углерода составляет 1—2% (ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», 2010; «ВНИИОкеанология им. И.С. Грамберга», 2000).

Заключение

Анализ карт мощностей основных стратиграфических комплексов позволил выделить депоцентры осадконакопления на каждом этапе развития и установить две крупные области устойчивого прогибания в пределах изучаемой территории. Первая расположена в пределах восточной части Южно-Таймырской зоны складчатости и представлена в основном рифейским, вендско-кембрийским и ордовикско-каменноугольным осадочными комплексами. Вторая, наиболее протяженная, располагается в центральной части территории и включает территорию Енисей-Хатангского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины (Хатангский залив). При этом в силу различий формирования осадочного чехла в ней выделяются две области — Енисей-Хатангская и Анабаро-Хатангская. Погружение Анабаро-Хатангской области сопряжено с домезозойским периодом развития осадочного чехла, который представлен здесь преимущественно отложениями рифейского, вендско-кембрийского, ордовикско-каменноугольного и частично пермско-триасового комплексов. Енисей-Хатангская область испытала интенсивное погружение в конце палеозоя и в мезозое, поэтому осадочный чехол сложен преимущественно отложениями ордовикско-каменноугольного, пермско-триасового и юрского комплексов, а также включает образования раннемелового и позднемелового-кайнозойского возраста.

По результатам комплексного анализа признаков нефтегазоносности, результатов геохимических исследований, проведенных РИГИС, и палеогеографических реконструкций НГМТ прогнозируются в отложениях рифея кембрия, девона, нижнего отдела пермской системы, юры и нижнего мела. Хорошим генерационным потенциалом характеризуются потенциальные НГМТ перми, юры и мела. Резервуарные толщи прогнозируются в составе билляхской и муксунской свит рифейской системы, венда, среднего отдела кембрия, девона, верхнего отдела каменноугольной системы, нижнего и среднего отдела перми, средних отделов триаса и юры, нижнего отдела меловой системы.

Таким образом, в пределах изучаемой территории по количеству потенциальных НГМТ самостоятельные генерационно-аккумуляционные углеводородные системы прогнозируются на 6 стратиграфических уровнях: в рифейской, кембрийской, девонской, пермской, юрской и нижнемеловой частях осадочного разреза.

Полученные в рамках настоящего исследования результаты и сформированная геологическая модель являются основой для дальнейшего более углубленного изучения прогнозируемых углеводородных систем и оценки перспектив нефтегазоносности изучаемой территории методом численного бассейнового моделирования.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Высоколян А.М. — внесла основной вклад при выполнении исследования (сбор материалов, формирование и анализ базы данных признаков нефтегазоносности, анализ базы данных геохимических исследований, создание структурной цифровой геологической модели, реконструкция условий формирования осадочного чехла, включая палеогеографические реконструкции, подготовка входных данных для моделирования), подготовила текст статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Павёлкина Д.А. — сформировала геоинформационную базу данных геохимических исследований и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Лавренова Е.А. — разработала концепцию статьи, подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Шатыров А.К. — занимался интерпретацией геофизических исследований в скважинах и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Anastasia M. Vysokolyan — made the main contribution to the research (collection of materials, formation and analysis of the database of signs of oil and gas potential, analysis of the database of geochemical studies, creation of a structural digital geological model, reconstruction of the conditions of sedimentary cover formation, including paleogeographic reconstructions, preparation of input data for modeling), prepared the text of the article and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Diana A. Pavelkina — has formed a geoinformation database of geochemical research and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Elena A. Lavrenova — developed the article concept, prepared the text, approved the final version of the article and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Anar K. Shatyrov — has been engaged in the interpretation of geophysical research in wells and accepted the responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Афанасенков А.П., Бордюг А.В., Никишин А.М., Танинская Н.В., Шиманский В.В., Бордунов С.И. Уточнение палеогеографии севера Сибирской платформы с учетом новых данных // Геология нефти и газа. 2018. №2. С. 5—23. https://doi.org/10.31 087/0016 7894 2018 2 5 23

2. Афанасенков А.П., Никишин А.М., Унгер А.В., Бордунов С.И., Луговая О.В., Чикишев А.А., Яковишина Е.В. Тектоника и этапы геологической истории Енисей-Хатангского бассейна и сопряженного Таймырского орогена // Геотектоника. 2016. № 2. С. 23—42. https://doi.org/10.31087/0016-7894-2018-2-5-23

3. Афанасенков А.П., Обухов А.Н., Чикишев А.А., Шайдаков В.А., Бордюг А.В., Каламкаров С.Л. Тектоника северного обрамления Сибирской платформы по результатам комплексного анализа геолого-геофизических данных // Геология нефти и газа. 2018. № 1. С. 7—27.

4. Бордюг А.В. Геологическое строение, этапы формирования и модель углеводородных систем в зоне сочленения Таймырского орогена, Западно-Сибирского и Енисей-Хатангского бассейнов: автореф. … дис. канд. геол.-мин. наук. М., 2019. 23 с.

5. Захаров В.А., Ким Б.И., Рогов М.А. О возможном распространении верхнеюрских и нижнемеловых отложений на шельфе моря Лаптевых и перспективах их нефтегазоносности // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2013. № 5. С. 36—55. https://doi.org/10.7868/S0869592X13050062

6. Ким Н.С. Природа аллохтонных битумоидов из юрско-меловых отложений восточной части Енисей-Хатангского регионального прогиба // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2017. № 1. С. 116—119.

7. Конторович В.А., Калинина Л.М., Калинин А.Ю., Соловьёв М.В. Структурно-тектоническая характеристика и перспективы нефтегазоносности Анабаро-Хатангской седловины (Хатангский залив моря Лаптевых и прилегающие территории) // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2019. № 3. С. 1—18. https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2019

8. Конторович В.А., Конторович А.Э., Калинин А.Ю., Калинина Л.М., Лапковский В.В., Лунев Б.В., Моисеев С.А., Соловьев С.А. Сейсмогеологическая и структурно-тектоническая характеристика континентальной окраины Сибирской платформы (Хатангско-Ленское междуречье) // Геология и геофизика. 2021. № 8. С. 1153—1171. https://doi.org/10.15372/GiG2021122

9. Конторович В.А., Филиппов Ю.Ф. Условия формирования и геологическое строение Енисей-Хатангского регионального прогиба // Геофизические технологии. 2021. № 4. С. 16—25. https://doi.org/10.18303/2619-1563-2021-4-16

10. Кусов А.В., Ступакова А.В. Коллекторские толщи Анабаро-Хатангской седловины: условия формирования и фильтрационно-емкостные свойства // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. 2013. № 3. С. 47—52.

11. Прокопьев А.В., Ершова В.Б., Миллер Э.Л., Худолей А.К. Раннекаменноугольная палеогеография северной части верхоянской пассивной окраины по данным U-Pb датирования обломочных цирконов: роль продуктов размыва Центрально-Азиатского и Таймыро-Североземельского складчатых поясов // Геология и геофизика. 2013. № 10. С. 1530—1542.

12. Сивкова Е.Д., Бабина Е.О., Ступакова А.В., Большакова М.А., Сауткин Р.С., Комков И.К., Мордасова А.В. Влияние структурных перестроек на нефтегазоносность восточной части Енисей-Хатангского прогиба // Георесурсы. 2022. № 2. С. 93—112. https://doi.org/10.18599/grs.2022.2.11

13. Ушаков А.В. Строение и эволюция мезозойского осадочного бассейна восточной части Енисей-Хатангского и Лено-Анабарского прогибов: дис. магистр. СПб., 2016. 129 с.

Об авторах

А. М. ВысоколянРоссия

Высоколян Анастасия Михайловна* — студентка

5-го курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997, Россия

тел.: +7 (988) 679-90-25

Д. А. Павёлкина

Россия

Павёлкина Диана Андреевна — студентка 5-го

курса кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (902) 987-64-04

Е. А. Лавренова

Россия

Лавренова Елена Александровна — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (903) 452-45-94

А. К. Шатыров

Россия

Шатыров Анар Камандарович — инженер лаборатории «Моделирование углеводородных

систем»

23, Миклухо-Маклая ул., г. Москва 117997

тел.: +7 (926) 142-77-63

Рецензия

Для цитирования:

Высоколян А.М., Павёлкина Д.А., Лавренова Е.А., Шатыров А.К. Условия формирования осадочного чехла северо-восточного замыкания Енисей-Хатангского прогиба в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(2):22-34. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-22-34

For citation:

Vysokolyan A.M., Pavelkina D.A., Lavrenova E.A., Shatyrov A.K. Depositional environments of the northeastern Yenisey-Khatanga sedimentary cover in relation to assessment of hydrocarbon prospects. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(2):22-34. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-22-34