Перейти к:

Оценка вторичных фильтрационно-емкостных свойств коллекторов Присахалинского шельфа по результатам геомеханического моделирования

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-13-21

Аннотация

Сложное тектоническое строение шельфа Охотского моря и высокая геодинамическая активность требуют применения специальных технологий для изучения свойств коллекторов. В данной работе была реализована технология оценки вторичной проницаемости на примере Киринского и Аяшского лицензионных блоков. Объектами исследования стали структурные и литологические ловушки различных комплексов. Установлено, что Присахалинский шельф, включая Киринский и Аяшский ЛУ, подвержен влиянию современного сдвигового поля напряжений с осью максимального сжатия, ориентированной по субшироте. Это приводит к формированию локального поля напряжений, изменению степени открытости трещин и определяет вторичную пористость и проницаемость пород. 3D-моделирование позволило провести расчет прогнозной проницаемости для каждого стратиграфического горизонта. Отмечается значительное различие вторичной проницаемости в верхних и нижних стратиграфических горизонтах.

Цель. Применение результатов геомеханической модели для оценки вторичных фильтрационно-емкостных свойств коллекторов.

Материалы и методы. Геомеханическое моделирование для оценки фильтрационно-емкостных свойств коллекторов Присахалинского шельфа было проведено с помощью программного комплекса ROXAR.

Результаты. Данная работа позволила не только предсказать эффективность фильтрации, но и улучшить понимание процессов, происходящих в геологическом разрезе шельфа Охотского моря.

Для цитирования:

Керимов В.Ю., Потемкин Г.Н., Шатыров А.К. Оценка вторичных фильтрационно-емкостных свойств коллекторов Присахалинского шельфа по результатам геомеханического моделирования. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(2):13-21. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-13-21

For citation:

Kerimov V.Yu., Potemkin G.N., Shatyrov A.K. Assessment of geomechanical properties of Sakhalin shelf reservoirs based on modeling results. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(2):13-21. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-13-21

Методика исследований

В данной работе была реализована технология оценки вторичной проницаемости на примере Киринского и Аяшского лицензионных блоков. Объектами исследования стали структурные и литологические ловушки различных резервуарных комплексов. Исследованию подлежали структурные ловушки окобыкайско-дагинского, нижненутовского и верхненутовского резервуарных комплексов. Анализ проводился с целью определения вторичной проницаемости горных пород и выявления особенностей их структуры.

Результаты исследований

Геомеханическая модель коллекторских свойств в Киринском лицензионном участке (ЛУ)

Геомеханическая модель Киринского ЛУ базируется на трехмерной структурно-геологической модели, представленной в виде координат X, Y, Z.

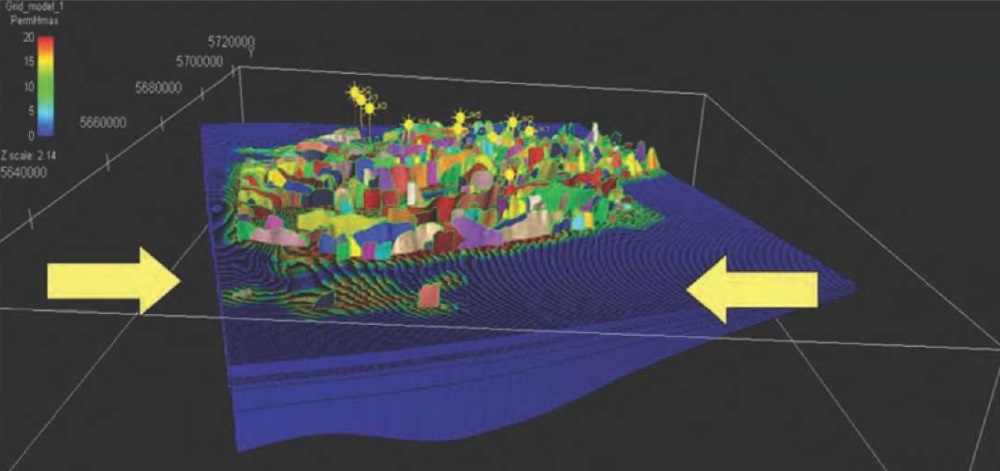

Анализ эффекта, возникающего за счет горизонтального сжатия (рис. 1), позволил установить субширотное сжатие азимутальное простирание (Аз. Пр.) 90° как граничное условие при построении модели. В качестве реперных горизонтов использовались следующие структурные поверхности: подошва дахуриинского горизонта (₽32), кровля дахуриинского горизонта (₽32), кровля нижнедагинского подгоризонта (N11-2dg1), кровля среднедагинского подгоризонта (N11-2dg1-2), кровля верхнедагинского подгоризонта (N11-2dg3), кровля окобыкайского горизонта (N12-3ok) [12].

Рис. 1. 3D-сетка и разломы для геомеханической модели месторождений Киринского ЛУ

Fig. 1. 3D grid and faults for the geomechanical model of the Kirinsky license area fields

Установленные данные о вероятности образования трещин позволили сделать выводы о характере появления новых трещин. Площадь новых трещин значительно меньше стабильных и недеформированных участков. Особенно подверженным деформациям оказалась южная часть лицензионного участка. Исходя из результатов исследований, была разработана модель трещиноватости на месторождениях Киринского ЛУ. Модель была построена на основе шести параметров, учитывающих особенности геологической структуры и вероятности появления трещин. Анализ результатов расчетов вероятности возникновения трещин показал, что новообразованные трещины занимают незначительную площадь по сравнению со стабильными территориями. Отдельные участки, особенно южная часть ЛУ, подвержены значительным деформациям [4][9].

При моделировании фильтрационных процессов в пласте, особенно при описании сложных коллекторов с большим количеством трещин, часто используется метод двойного пространства. Этот метод включает в себя двойную пористость и проницаемость. Первичная пористость и проницаемость, связанные с межзерновыми параметрами коллектора, изучаются с помощью традиционных методов. А вторичная пористость учитывается с помощью специальных методов, которые позволяют прогнозировать плотность, апертуру и ориентацию систем трещин. Месторождения Киринского ЛУ являются примером месторождений, где присутствует сложный коллектор. Этот коллектор обладает как первичной, так и вторичной пористостью и проницаемостью. Поэтому эффективные фильтрационно-емкостные свойства этого коллектора можно рассматривать как «сумму» первичной и вторичной пористости и проницаемости. Для более точного моделирования и понимания процессов фильтрации в таких коллекторах необходимо учитывать обе компоненты.

Детальный разрез значений вторичной проницаемости через скважины Южно-Киринского месторождения показал, что есть соответствие между дебитами скважин и величиной вторичной проницаемости [11].

В ходе исследования:

- была использована геомеханическая модель для оценки напряженного состояния пород;

- была создана дискретная модель трещиноватости и проведен расчет вторичной пористости и проницаемости;

- было выявлено, что процесс трещинообразования затрагивает различные участки изучаемого района неравномерно. Сильные максимумы вторичной проницаемости наблюдаются вдоль пологопадающих разломов фундамента. Большинство зон повышенных значений проницаемости вытянуты в северо-восточном направлении, что соответствует общему простиранию разрывных нарушений [10].

Важно отметить, что Южно-Киринское месторождение имеет сложное строение с зонами повышенных значений вторичной проницаемости. Скважины ЮК-4, ЮК-6 и ЮК-3 расположены в областях максимальной вторичной проницаемости, и именно через них получены притоки нефти. Блоки, не затронутые трещинной проницаемостью, имеют более изометричную форму и обычно находятся в областях локальных опусканий [7].

Геомеханическая модель коллекторских свойств в Аяшском ЛУ

С использованием геомеханической модели и ряда геологических параметров, таких как удаленность от разрыва, степень кривизны структурной поверхности, удаленность от конца разрыва и т. д., мы можем рассчитать относительную величину вторичной проницаемости и пористости. Абсолютные значения этих параметров можно будет получить впоследствии, когда будут проведены гидродинамические исследования скважин. Важно отметить, что при моделировании трещиноватости обычно возникает высокий уровень неопределенности, и только комплексный анализ помогает преодолеть эту неоднозначность [1].

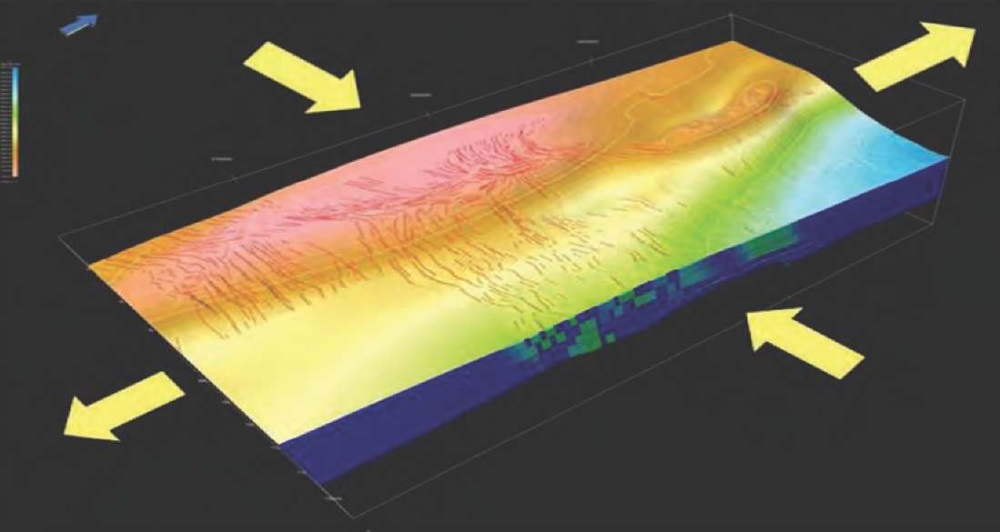

Построенная детальная цифровая трехмерная геологическая модель позволила перейти к следующему этапу — построению геомеханической модели (рис. 2).

Рис. 2. 3D-сетка и разломы, построенные с помощью программы IrapRMS

для геомеханической модели Аяшского ЛУ

Fig. 2. 3D grid and faults constructed using the IrapRMS program

for the geomechanical model of the Ayashsky license area

Для моделирования напряженного состояния коллектора используется упругая конечно-элементная модель в программном модуле RMSFracture. Приложенная нагрузка вызывает смещение по существующим разломам, что приводит к образованию локального поля напряжений. Основная цель моделирования — выявить локальное поле напряжений и оценить его влияние на появление новых трещин или изменение степени раскрытости существующих. Области повышенных значений сжимающих напряжений (σ3) локализованы в южной части Аяшского ЛУ в верхних частях разреза, в то время как нижние части наиболее деформированы на севере. Максимумы значений вытянуты в субширотном направлении. Кроме того, были построены схемы ориентировок максимального и минимального сжатия. Расчеты появления новых трещин в горных породах основываются на математической модели Мора — Кулона, описывающей зависимость касательных напряжений от величины приложенных нормальных напряжений. Эта теория используется для расчета трендов «вероятность образования трещин» и «местоположение новообразованных трещин» [6].

Проведенные вычисления для каждого горизонта от фундамента до кровли помырского горизонта привели к нескольким выводам о появлении новых трещин. Важным фактом является то, что площадь появления новых трещин практически совпадает со стабильными и слабодеформированными районами. Следующим выводом анализа является то, что наиболее деформированным участком является южная часть Аяшской ЛУ для верхних частей стратиграфического разреза. В то же время отложения, близкие к фундаменту, распределены более равномерно по площади. Эти результаты подтверждают общий характер появления новых трещин. [8].

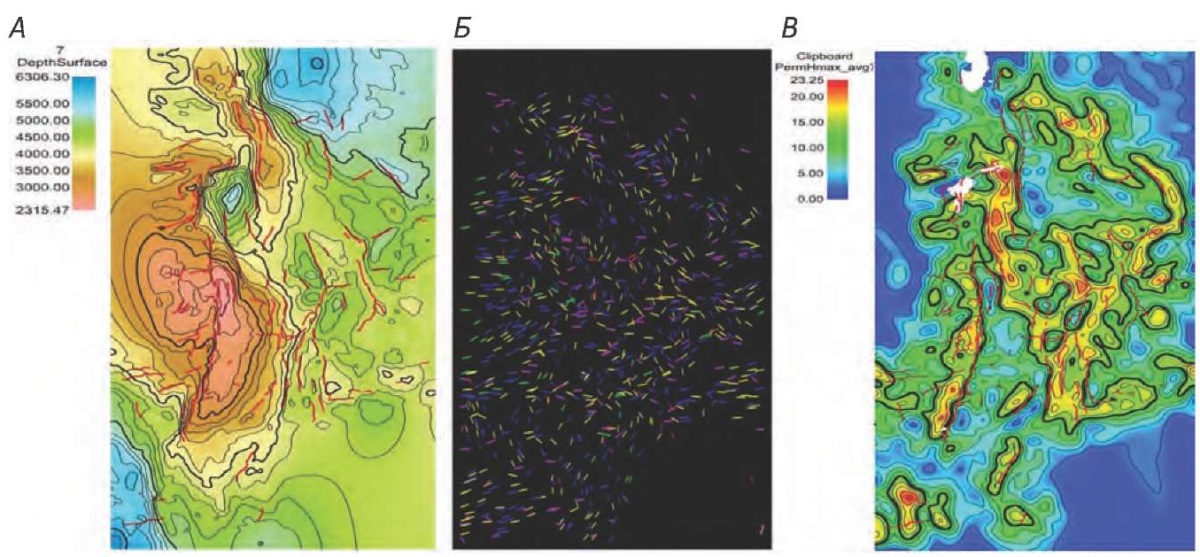

Следующим шагом в исследовании вторичной проницаемости является создание аналитической дискретной модели трещиноватости Аяшского ЛУ при помощи программы «Create Fracture Mode». Полученные вероятностные дискретные модели трещиноватости для каждого горизонта позволяют прогнозировать степень проницаемости. В верхней части стратиграфического разреза ожидаются структурные ловушки с классическими поровыми коллекторами, такими как окобыкайско-дагинский, нижненутовский и верхненутовский резервуарные комплексы. В то же время нижние части (миксоцен-олигоценового возраста и даже фундамента) связываются с трещинно-поровыми и кавернозно-трещинными резервуарами. Существующие тектонические нарушения верхних горизонтов, более 400, свидетельствуют о значительном влиянии трещиноватости на фильтрационные свойства коллектора. Эффективная фильтрационно-емкостная система (ФЕС) коллектора должна представлять собой комбинацию первичной и вторичной пористости и проницаемости, что делает актуальным изучение вторичной проницаемости в данном блоке. В качестве примера приведена схема относительной трещинной проницаемости Perm Khmax Даехуриинского горизонта (рис. 3) [3].

Рис. 3. Схемы структурной поверхности (А), дискретной модели трещиноватости (Б)

и вторичной проницаемости (В) даехуриинского горизонта Аяшского ЛУ

Fig. 3. Schemes of the structural surface (A), discrete model of fracturing (B)

and secondary permeability (C) of the Daekhuri horizon of the Ayashsky license area

Проведенное исследование проницаемости в Аяшском блоке позволило выявить различия между верхними и нижними стратиграфическими горизонтами. Особое значение имеет окобыкайская глинистая пачка, которая служит поверхностью раздела между ними. Определена вторичная проницаемость в различных горизонтах блока, что может иметь важное значение для дальнейших исследований и планирования добычи. Необходимо учитывать эти различия при проведении работ и разработке месторождения.

Для более точного определения проницаемости в различных стратиграфических горизонтах Аяшского блока рекомендуется провести дополнительные исследования с учетом установленных особенностей. Это позволит более точно определить границы и характеристики проницаемости, что будет полезно для оптимизации процессов добычи и повышения эффективности работы месторождения [2].

Большинство зон повышенных значений проницаемости вытянуты в субмеридиональном направлении согласно общему простиранию структуры. Наиболее высокопроницаемые участки локализованы на крутых склонах поднятий.

Разные участки изучаемой территории неодинаково затронуты процессом трещинообразования, причем с глубиной максимумы вторичной проницаемости локализуются вдоль пологопадающих разломов фундамента.

Вторичная проницаемость верхних горизонтов более проявлена в пределах южной половины Аяшского блока.

Заключение

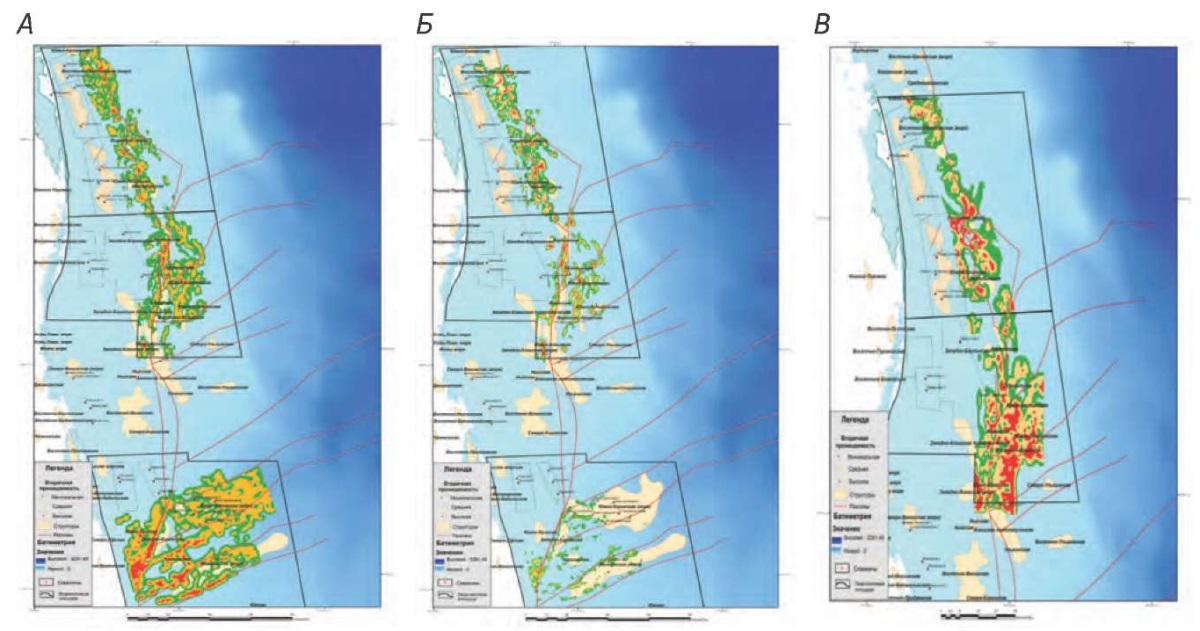

В ходе исследований было установлено, что Присахалинский шельф, включая Киринский и Аяшский ЛУ (рис. 4А), подвержен влиянию современного сдвигового поля напряжений с осью максимального сжатия, ориентированной по субшироте. Это приводит к формированию локального поля напряжений, изменению степени открытости трещин и определяет вторичную пористость и проницаемость пород. 3D-моделирование позволило провести расчет прогнозной проницаемости для каждого стратиграфического горизонта. Отмечается значительное различие вторичной проницаемости в верхних и нижних стратиграфических горизонтах.

Например, в зонах к югу от Восточно-Одоптинского поднятия наблюдается изменение ориентации и формы высоких значений вторичной проницаемости, особенно это заметно при переходе к Аяшскому и Киринскому ЛУ. На Киринском ЛУ вторичная проницаемость уменьшается, в то время как на Аяшском ЛУ остается практически неизменной (рис. 4Б). Основные максимумы повышенной проницаемости протягиваются вдоль крупных разрывных нарушений и формируют сеть фильтрационных каналов, которые влияют на миграцию УВ.

Например, в Окобыкайской свите крупные разрывные нарушения выступают в качестве каналов вертикальной миграции УВ, соединяя палеогеновые комплексы с коллекторами верхнего миоцена и плиоцена. Наиболее проницаемой для верхнемиоцен-плиоценовых отложений оказывается южная половина Аяшского ЛУ (рис. 4В) [5].

Рис. 4. Схема вторичной проницаемости даехуриинского горизонта (А),

дагинского комплекса ОГ-6 (Б), верхненутовского подкомплекса ОГ 2 (В)

Аяшского, Киринского ЛУ [7]

Fig. 4. Scheme of secondary permeability of the Daekhurinsky horizon (A),

Daginsky complex OG-6 (B), Verkhnenutovsky subcomplex OG 2 (C)

of the Ayashsky, Kirinsky and East Odoptinsky license areas [7]

Стоит отметить, что влияние вторичной проницаемости на общую проницаемость различных стратиграфических подразделений является изменчивым. Например, в случае комплекса пород фундамента предполагается наличие кавернозно-трещинного резервуара, для которого вторичная проницаемость сопоставима с полной проницаемостью. При оценке эффективной проницаемости эоцена — позднеолигоценового мачигарско-даехуриинского комплекса, обладающего трещинно-поровым резервуаром, влияние вторичной проницаемости преобладает, что делает участки с высокими значениями вторичной проницаемости перспективными для поиска месторождений углеводородов.

В залегающих выше отложениях ранне-среднемиоценового комплекса, также обладающего трещинно-поровым коллектором, вклад вторичной проницаемости уменьшается. Для преимущественно терригенных отложений верхнего миоцена-плиоцена, обладающих поровым резервуаром, роль вторичной проницаемости существенно ниже, однако ее все же следует учитывать. Выявленная вторичная проницаемость может значительно дополнить информацию о фильтрационных характеристиках коллектора. Все расчеты проводятся на трехмерной геологической модели, что позволяет использовать полученные данные для гидродинамического моделирования.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Керимов В.Ю. — разработал концепцию статьи, подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Потемкин Г.Н. — внес вклад в работу при построении геомеханической модели Киринского лицензионного участка и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Шатыров А.К. — внес вклад в работу при построении и моделировании распространения зон трещинноватости и вторичной проницаемости горизонтов и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Vagif Y. Kerimov — developed the concept of the article, prepared the text of the article, finally approved the published version of the article and agrees to accept responsibility for all aspects of the work.

Grigory N. Potemkin — contributed to the work in building the geomechanical model of the Kirinskiy license area and agrees to accept responsibility for all aspects of the work.

Anar K. Shatyrov — contributed to the work in the construction and modeling of fracture zone propagation and secondary permeability of horizons and agrees to accept responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Астафьев Д.А., Кабалин М.Ю., Скоробогатов В.А. Оценка и освоение углеводородного потенциала недр Охотоморской провинции // Научнотехнический сборник «Вести газовой науки». 2021. № 3. С. 161—177.

2. Бакулина Л.П. Фациальный анализ. Построение и анализ стратиграфической карты. Ухта: УГТУ, 2008. 32 с.

3. Гереш Г.М. Роль доразведки в процессе эксплуатационного разбуривания месторождений шельфа о. Сахалин // Научно-технический сборник «Вести газовой науки». 2020. № 3. С. 32—39.

4. Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Серикова У.С. Геологические риски при поисках и разведке месторождений нефти и газа и пути их снижения // Нефть, газ и бизнес. 2014. № 8. С. 44—52.

5. Никитенко О.А., Ершов В.В. Гидрогеохимические критерии поиска и разработки углеводородных месторождений: обзор, анализ и перспективы использования на острове Сахалин // Геосистемы переходных зон. 2021. № 4. С. 361—377.

6. Ступакова А.В., Суслова А.А., Книппер А.А., Карнюшина Е.Е., Крылов О.В., Шелков Е.С., Коротков С.Б., Карнаухов С.М., Осипова О.Н. Особенности геологического строения и нефтегазоносности шельфов дальневосточных морей // Георесурсы. 2021. № 2. С. 26—34.

7. Шатыров А.К. Оценка геомеханических свойств коллекторов Присахалинского шельфа по результатам моделирования // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2023. Т. 65. № 6. С. 53—65.

8. Kerimov V.Yu., Lavrenova E.А., Shcherbina Yu.V., Mamedov R.А. Cretaceous-cenozoic hydrocarbon systems of the eastern arctic seas // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Science and Technology Conference “Earth Science”. Great Britain: IOP Publishing Ltd, 2022. P. 032016.

9. Kerimov V.Yu., Rachinsky M., Mustaev R., Serikova U. Geothermal conditions of hydrocarbon formation in the South Caspian basin // Iranian Journal of Earth Sciences. 2018. No. 10. P. 78—89.

10. Mofei Du, Jianshe Lei, Dapeng Zhao. New seismic constraints on arc magmatism and subduction dynamics beneath the Japan Islands from Sn tomography // Journal of Asian Earth Sciences. 2023. Vol. 256. P. 105802.

11. Shegai V.I., Tolstikov A.V. Upper miocene and pliocene deposits of north-eastern shelf of Sakhalin Island: new seismic data on structure and petroleum potential // Geology of oil and gas. 2022. No. 3. P. 67—83.

12. Volkova P.A., Tikhomirov N.P., Bobrov A.A., Ivanova M.O., Dadykin I.A., Grigoryan M.Y., Kopylov-Guskov Y.O. Unexpected burst of new data on vascular plants flora for the lesser Kuril ridge and the whole Kuril archipelago // Journal of asia-pacific biodiversity. 2020. pp. 738—744.

13. Zhi-Xin Guo, Yuan-Peng Shi, Yong-Tai Yang, Shuan-Qi Jiang, Lin-Bo Li, Zhi-Gang Zhao. Inversion of the Erlian Basin (NE China) in the early Late Cretaceous: Implications for the collision of the Okhotomorsk Block with East Asia // Journal of Asian Earth Sciences. 2018. Vol. 154. P. 49—66.

Об авторах

В. Ю. КеримовРоссия

Керимов Вагиф Юнусович — доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный геолог РФ, заведующий кафедрой геологии и разведки месторождений углеводородов

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

тел.: +7 (495) 461-37-77, доб. 21-12

Г. Н. Потемкин

Россия

Потемкин Григорий Николаевич — кандидат геолого-минералогических наук, заместитель генерального директора по геологии

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997; 13а, ул. Ярославская, г. Москва 129366

тел.: +7 (926) 612-37-77

А. К. Шатыров

Россия

Шатыров Анар Камандарович* — инженер лаборатории «Моделирование углеводородных

систем»

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

тел.: +7 (926) 142-77-63

Рецензия

Для цитирования:

Керимов В.Ю., Потемкин Г.Н., Шатыров А.К. Оценка вторичных фильтрационно-емкостных свойств коллекторов Присахалинского шельфа по результатам геомеханического моделирования. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(2):13-21. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-13-21

For citation:

Kerimov V.Yu., Potemkin G.N., Shatyrov A.K. Assessment of geomechanical properties of Sakhalin shelf reservoirs based on modeling results. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(2):13-21. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-13-21