Перейти к:

Геохимические признаки магматического гибридизма в габбро-гранитном массиве Дашкесан (Дашкесанское железорудное месторождение, Азербайджан)

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-52-64

Аннотация

Введение. Рассматриваются геохимические признаки магматического смешивания на примере Fe-Co месторождения Дашкесан с использованием геохимических данных и математического моделирования.

Цель. Создание петролого-геохимической модели магматического смешивания месторождения Дашкесан.

Материалы и методы. В основу работы положены полевые материалы, геохимические (ICPMS, РФА), петрографические исследования шлифов и анализ ретроспективных материалов.

Результаты. Показано влияние процессов контаминации и магматического смешивания (mixing/mingling) на примере массива Дашкесан, с которым связано формирование Fe-Co скарнового месторождения. Богатый состав акцессорных минералов, вариации текстур и структур от гипидиоморфнозернистой до такситовой, наличие многочисленных шлиров и кучевых скоплений темноцветных минералов и многочисленные ксенолиты указывают на процессы магматического смешивания. Характерны геохимические аномалии в породах первой фазы (габбро) с повышенным содержанием литофильных и REE элементов, тогда как для пород последующих стадий гранитоидов наблюдаются пониженные содержания. Геохимические параметры указывают на относительно обогащенный магматический источник формирования пород комплекса с контаминацией континентальной коры и субдукционно-флюидным обогащением. Данные процессы привели к отклонению химического состава пород Дашкесана от состава типично островодужных магматических пород. Источником для пород габбро-гранитового комплекса являлись относительно обогащенные породы мантийного клина.

Для цитирования:

Садыхов Э.А., Десяткин А.С., Велиев А.А., Хмарин Э.К. Геохимические признаки магматического гибридизма в габбро-гранитном массиве Дашкесан (Дашкесанское железорудное месторождение, Азербайджан). Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(1):52-64. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-52-64

For citation:

Sadikhov Е.А., Desyatkin А.S., Veliev А.А., Khmarin Е.К. Geochemical signs of magmatic commingling in the Dashkesan gabbro-granite intrusion (Dashkesan iron ore deposit, Azerbaijan). Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(1):52-64. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-52-64

Введение

Явление магматического смешивания (mixing/migling) при участии нескольких источников широко проявлено в формировании многофазных массивов в различных геодинамических обстановках. Так, взаимодействие разных по составу магм приводит к аномальным структурно-текстурным и геохимическим особенностям. Смешивание магм может происходить в магматических промежуточных камерах при контаминации и ассимиляции вмещающих пород или же пород предыдущих фаз. Несмотря на детальную петрографо-минералогическую изученность комплекса Дашкесан и многочисленным работам, посвященным его металлогении, акцессорным минералам и скарнам, остаются вопросы о степени влияния субдукционных процессов, а также роли процессов магматического смешивания расплавов, которые отмечались и предыдущими исследователями [2][3][6][11].

Дашкесанское месторождение располагается на территории Азербайджанской Республики, является одним из самых крупных железорудных месторождений в Закавказье и связано с внедрением габбро-гранитового массива [1][5][7]. Главной особенностью массива и месторождения является крайне разнообразный минеральный состав: рудных компонентов, а также акцессорных минералов (сульфиды железа, никеля, кобальта, молибдена, цинка, свинца, меди, золота, а также адамин, гроссуляр, аметист, дашкесанит (хлор- и калийдоминантный аналог гастингсита), эритрин, актинолит и другие). Данный объект является центром внимания многих исследователей в первую очередь за счет своего уникального минерального состава и выступает эталоном контактово-метасоматического скарн-магнетитового месторождения.

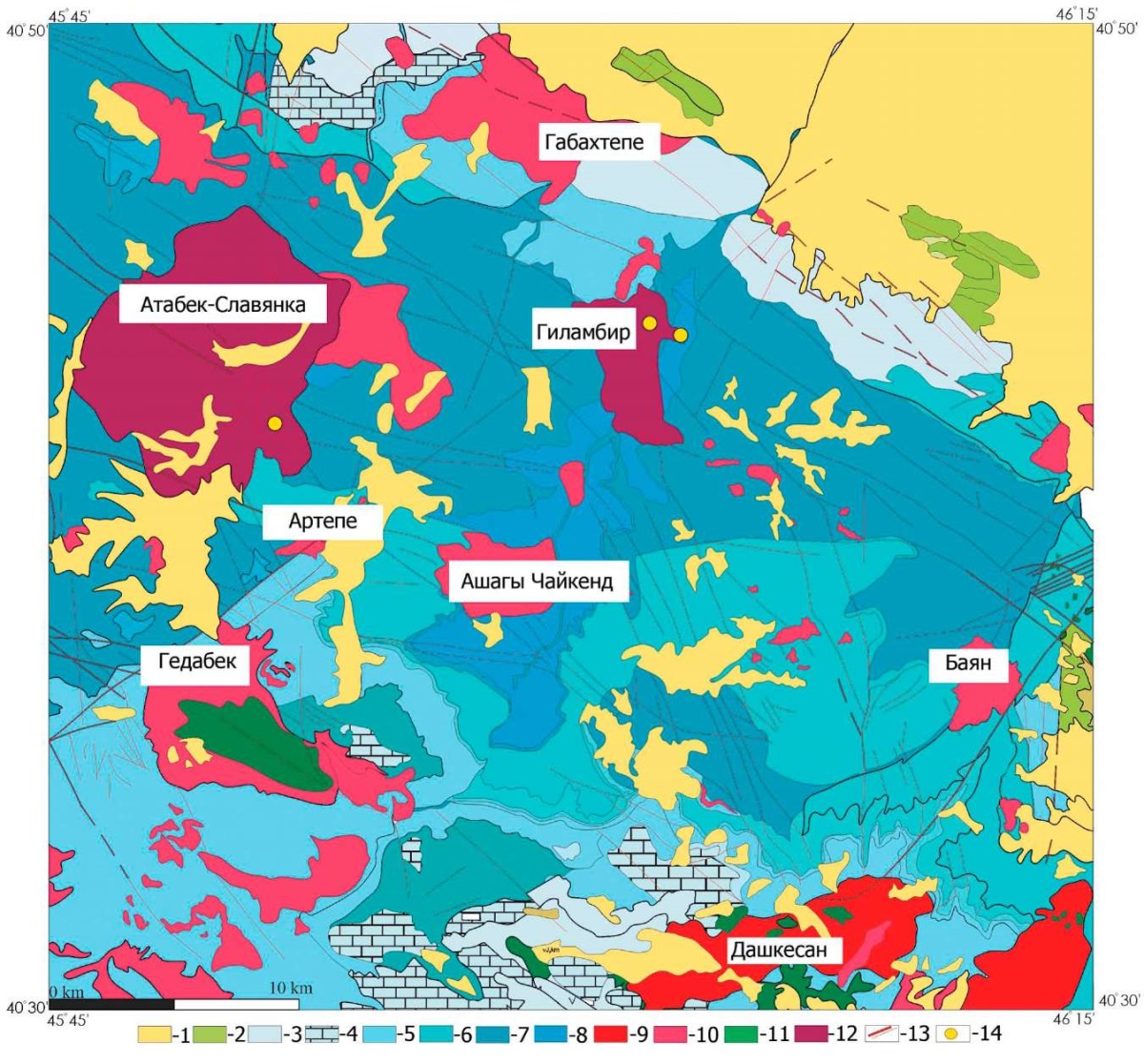

Месторождение Дашкесан находится в Лок-Гарабагской (Сомхето-Карабахской) мезозойской островной дуге в пределах Малого Кавказа. Дашкесанский массив (рис. 1) площадью 38 км² локализован в пределах одноименного Дашкесанского синклинория, имеющего юго-восточное простирание, представляет собой трогообразную структуру с пологими углами падения крыльев, не превышающими 10–20°. Дашкесанский синклинорий сложен верхнеюрскими отложениями, разрез которых начинается глинами келловея, наращивается известняками оксфорда и заканчивается туфогенными образованиями киммериджа. Синклинорий в субширотном направлении пересекается глубинным разломом. Интрузивные породы Дашкесана прорывают вмещающие нижнемеловые породы, представленные вулканогенно-осадочными (туффиты, туфопесчаники) и вулканогенными (андезиты, андезибазальты) породами, и оказывают на них контактово-метаморфическое воздействие, образуя обширные поля скарнов на контактах с оксфордскими известняками [3][4][11]. Формирование пород массива Дашкесан по U-Pb методу оценивается интервалом 138 ± 2 — 143 ± 2 млн лет [10].

Рис. 1. Геологическая карта 1:50 000. 1. Четвертичные аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения; 2. Меловые отложения. Известняки, мергели, песчаники, глины; 3. Киммериджский ярус. Туфы, вулканогенно-осадочные породы, андезиты; 4. Келловей-оксфордский ярус. Известняки и туфы; 5. Верхний Бат. Туфы, конгломераты, песчаники; 6. Нижний Бат. Вулканогенно-осадочные породы, песчаники; 7. Поздний Байос. Лавы дацитов, риолитов; 8. Нижний Байос. Базальты, андезиты, туфы; 9. Гранодиориты, граниты; 10. Кварцевые диориты, диориты; 11. Габброиды; 12. Плагиограниты; 13. Разрывные нарушения; 14. Пробы U-Pb

Fig. 1. Geological map 1:50 000. 1. Quaternary alluvial, eluvial and proluvial deposits; 2. Cretaceous deposits. Limestone, marl, sandstone, clay; 3. Kimmeridgian Stage. Tuff, volcanic-sedimentary rocks, andesite; 4. Callovian-Oxfordian stage. Limestone and tuff; 5. Late Bathonian. Tuff, conglomerate, sandstone; 6. Early Bathonian. Volcanogenic-sedimentary rocks, sandstone; 7. Late Bajocian. Lavas of dacite, rhyolite; 8. Early Bajocian. Basalt, andesite, tuff; 9. Granodiorite, granite; 10. Quartz diorite, diorite; 11. Gabbro; 12. Plagiogranite; 13. Faults;14. U-Pb samples

Используя современные геохимические методы, авторы в данной статье обосновывают степень влияния процессов магматического смешивания на становление массива на основе полученных лабораторных данных и геохимического моделирования с помощью миксинг-теста (mixing test) [14].

Геологическая характеристика

Массив Дашкесан представляет собой комплекс из нескольких фаз: первая фаза состоит из габброидов, занимающих около 20% объема; вторая фаза представлена гранитами и гранодиоритами, составляя около 70% массива; третья фаза включает жильные граниты, аплиты, занимая приблизительно 10% объема. Дайки, пересекающие массив, обычно образуют самостоятельные дайковые комплексы, состоящие главным образом из лампрофиров и долеритов, с характерными ступенчатыми сбросами и интенсивными гидротермальными изменениями [5]. Породы последующих фаз прорывают предыдущие, содержащие их ксенолиты и образующие характерные шлировые или теневые структуры (рис. 2а).

Первая фаза пород массива представлена широкой вариацией от габбро, норитов до габбродиоритов через фациальные переходы. Структура габброидных пород: габбровая, гипидиоморфнозернистая, офитовая, текстура от такситовой, неоднородной до массивной. Минеральный состав включает в себя клинопироксены диосид-авгитового ряда, и ортопироксен гиперстен, энстатит. Часто пироксены подвергаются вторичным изменениям, присутствуют включения магнетита, апатита. Плагиоклазы представлены битовнит-лабрадором. Наблюдается прямая и обратная зональность таблитчатых плагиоклазов. В фотографиях обратно рассеянных электронов в интерстициях наблюдается ксеногенный калиевый полевой шпат (рис. 2в—г). Также присутствует оторочка из темноцветных минералов на периферии зерен.

Рис. 2. Фотографии образов и микрозондовые изображения. а — пример ксенолитов в обнажении; б — образец гранодиорита с включением ксенолита (1); (2) — образец габбро; в, г — изображение габбро в обратно рассеянных электронах. Act — актинолит, Di — диопсид; Pl — плагиоклаз, Kfp — калиевый полевой шпат, Qtz — кварц, Chl — хлорит, Ep — эпидот, Al — алланит

Fig. 2. Sample photographs and microprobe images. a — example of xenoliths in granodiorites; б — sample of granodiorite with inclusion of xenolith (1); (2) — gabbro sample; в, г — image of gabbro in backscattered electrons. Act—actinolite, Di—diopside; Pl — plagioclase, Kfp — potassium feldspar, Qtz — quartz, Chl — chlorite, Ep — epidote, Al — allanite

Породы второй фазы — гранитоиды, которые образуют вытянутое тело в субширотном направлении, которые занимают около 25 км² площади массива. Представлен широкий ряд гранитоидов от кварцевых диоритов до монцодиоритов, гранитов через фациальные переходы. Структура мелко-среднезернистая, равномерно зернистая, порфировая, текстура от массивной до такситовой. Минеральный состав характерный для гранитоидных пород с содержанием кислого плагиоклаза 40—50%, ортоклаза 10—25% и темноцветных минералов (биотит, пироксен, роговая обманка).

В гранитоидах часто обнаруживаются ксенолиты габброидов размером от 1 до 30 см и более, а также ксенолиты диоритов и эффузивных пород, включенных в их состав. Ксенолиты подвержены окварцеванию, амфиболизации, эпидотизации и серицитизации. Темные минералы часто претерпевают вторичные изменения, часто происходит хлоритизация, а пироксен заменяется амфиболом. Содержание темных минералов в породах обычно неоднородно. Граниты встречаются в небольших количествах только апикальных частях. Они представляют собой плотные, светло-розовые породы средней зернистости, имеющие однородную структуру и массивную текстуру, внешне напоминающие гранодиориты с высоким содержанием лейкократовых минералов.

Породы третьей фазы образуют тонкие (от 2—3 см до 1 м) аплитовидные жилы, проникающие, как в гранитоиды второй фазы, так и в габброиды первой фазы. Эти аплитовидные жилы состоят из розовых мелкозернистых пород с высоким содержанием светлых минералов и минимальным содержанием темных минералов. В зонах контакта между гранитом и аплитом часто встречаются ксенолиты из окружающих пород. Дайки и тонкие аплитовые жилы распространены в большом количестве.

Становление массива Дашкесан завершается формированием даек долеритов и лампрофиров. Протяженность и мощность этих даек варьируют в широких пределах, они часто разбиты микротрещинами, ступенчато сброшены и изменены.

Геохимическая характеристика

Содержание SiO2 в магматических породах Дашкесанского массива колеблется от 43 до 71%, образуя последовательный непрерывный тренд от габброидов до гранитоидов. Соотношение Na2O/K2O изменяется в широком диапазоне (от 1,2 до 8,5) породы Дашкесанского массива охватывают области низкокалиевой, известково-щелочной и высококалиевой серий. Статистический химический состав пород массива Дашкесан приведен в таблице 1.

Таблица 1. Сводные статистические данные

по магматическим породам Дашкесанского массива

Table 1. Summary statistics on igneous rocks of the Dashkesan

|

Габбро n = 12 |

Диорит n = 8 |

Гранодиорит n = 11 |

Гранит n = 16 |

|||||||

|

Медиана |

Q1 |

Q3 |

Медиана |

Q1 |

Q3 |

Медиана |

Q1 |

Q3 |

Среднее |

|

|

SiO2 |

53,80 |

53,08 |

54,33 |

56,70 |

56,23 |

58,23 |

66,60 |

63,40 |

67,95 |

72,63 |

|

Al2O3 |

17,60 |

17,15 |

17,93 |

17,05 |

16,35 |

17,30 |

16,00 |

15,70 |

16,80 |

12,76 |

|

Fe2O3 |

6,33 |

3,54 |

7,78 |

7,50 |

5,42 |

8,89 |

3,31 |

2,75 |

3,55 |

2,68 |

|

MnO |

0,11 |

0,10 |

0,12 |

0,13 |

0,10 |

0,14 |

0,07 |

0,06 |

0,09 |

0,02 |

|

MgO |

4,84 |

4,27 |

5,08 |

3,45 |

3,23 |

3,71 |

1,17 |

0,95 |

1,80 |

0,64 |

|

CaO |

11,65 |

7,89 |

13,35 |

6,99 |

6,80 |

7,22 |

3,47 |

2,88 |

4,59 |

1,84 |

|

Na2O |

3,38 |

3,15 |

3,89 |

3,93 |

3,65 |

4,33 |

4,20 |

4,04 |

4,27 |

3,13 |

|

K2O |

1,25 |

0,65 |

1,59 |

1,75 |

1,52 |

1,94 |

3,63 |

2,38 |

3,76 |

4,61 |

|

TiO2 |

1,16 |

1,10 |

1,24 |

1,36 |

1,27 |

1,46 |

0,71 |

0,58 |

0,80 |

0,18 |

|

P2O5 |

0,25 |

0,22 |

0,30 |

0,32 |

0,23 |

0,39 |

0,14 |

0,12 |

0,16 |

0,07 |

|

LOI |

0,80 |

0,68 |

0,97 |

0,58 |

0,53 |

0,74 |

0,66 |

0,48 |

1,63 |

1,30 |

|

TOTAL |

101,15 |

91,80 |

106,57 |

99,74 |

95,32 |

104,33 |

99,96 |

93,33 |

105,38 |

99,86 |

|

V |

213 |

195 |

232 |

198 |

142 |

249 |

73 |

55 |

102 |

40 |

|

Cr |

22 |

16 |

58 |

38 |

33 |

42 |

15 |

8 |

19 |

10 |

|

Co |

17 |

10 |

22 |

19 |

13 |

22 |

6 |

5 |

6 |

5 |

|

Ni |

22 |

13 |

42 |

20 |

15 |

25 |

5 |

4 |

7 |

17 |

|

Cu |

12 |

8 |

37 |

34 |

19 |

86 |

6 |

3 |

13 |

13 |

|

Zn |

32 |

27 |

35 |

66 |

45 |

81 |

41 |

35 |

57 |

51 |

|

Rb |

18 |

9 |

31 |

35 |

22 |

36 |

53 |

46 |

67 |

70 |

|

Sr |

535 |

478 |

565 |

469 |

433 |

505 |

292 |

264 |

372 |

|

|

Y |

23 |

19 |

28 |

31 |

29 |

34 |

26 |

24 |

28 |

|

|

Zr |

109 |

88 |

158 |

205 |

162 |

217 |

249 |

237 |

261 |

|

|

Nb |

7,5 |

5,5 |

11,0 |

15,1 |

12,0 |

17,0 |

13,8 |

12,9 |

15,1 |

|

|

Mo |

1,3 |

0,9 |

2,0 |

1,9 |

1,6 |

2,6 |

1,9 |

1,6 |

2,6 |

0,5 |

|

Ag |

0,06 |

0,04 |

0,08 |

0,06 |

0,05 |

0,11 |

0,08 |

0,06 |

0,09 |

|

|

Sn |

1,7 |

1,1 |

1,7 |

1,4 |

1,3 |

1,7 |

1,6 |

1,1 |

2,1 |

0,9 |

|

Sb |

0,3 |

0,2 |

0,3 |

0,2 |

0,2 |

0,3 |

0,3 |

0,2 |

0,5 |

|

|

Ba |

189 |

136 |

239 |

226 |

206 |

254 |

359 |

330 |

394 |

|

|

La |

23,70 |

17,88 |

26,18 |

25,20 |

22,30 |

26,23 |

23,50 |

17,95 |

28,40 |

12,00 |

|

Ce |

45,65 |

34,40 |

48,43 |

49,35 |

45,80 |

52,38 |

48,90 |

36,15 |

52,05 |

25,00 |

|

Pr |

5,94 |

4,50 |

6,49 |

6,65 |

5,94 |

7,41 |

5,92 |

4,85 |

6,33 |

|

|

Nd |

23,50 |

17,68 |

27,40 |

27,95 |

25,55 |

31,40 |

21,60 |

19,55 |

23,25 |

|

|

Sm |

4,59 |

3,91 |

5,63 |

6,15 |

5,70 |

6,47 |

4,24 |

4,07 |

4,54 |

2,70 |

|

Eu |

1,39 |

1,26 |

1,68 |

1,50 |

1,29 |

1,57 |

1,07 |

0,94 |

1,12 |

0,72 |

|

Gd |

4,53 |

3,44 |

5,13 |

5,43 |

5,15 |

5,77 |

3,94 |

3,62 |

4,30 |

|

|

Tb |

0,64 |

0,52 |

0,79 |

0,87 |

0,74 |

0,94 |

0,64 |

0,57 |

0,70 |

0,54 |

|

Dy |

4,08 |

3,47 |

4,94 |

5,31 |

4,78 |

6,07 |

4,37 |

3,85 |

4,59 |

|

|

Ho |

0,90 |

0,77 |

1,09 |

1,17 |

1,05 |

1,33 |

0,96 |

0,85 |

1,01 |

|

|

Er |

2,33 |

2,03 |

2,68 |

2,93 |

2,70 |

3,34 |

2,53 |

2,21 |

2,66 |

|

|

Tm |

0,37 |

0,31 |

0,40 |

0,47 |

0,43 |

0,55 |

0,43 |

0,39 |

0,46 |

|

|

Yb |

1,95 |

1,76 |

2,33 |

2,71 |

2,49 |

2,98 |

2,33 |

2,22 |

2,67 |

2,60 |

|

Lu |

0,37 |

0,33 |

0,40 |

0,44 |

0,37 |

0,50 |

0,44 |

0,39 |

0,47 |

0,42 |

|

Hf |

2,74 |

2,03 |

3,73 |

4,53 |

3,27 |

5,10 |

5,83 |

5,61 |

6,09 |

5,70 |

|

Ta |

0,43 |

0,34 |

0,75 |

0,97 |

0,77 |

1,06 |

1,11 |

1,05 |

1,23 |

|

|

W |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,6 |

0,5 |

0,9 |

|

|

Pb |

2,4 |

2,1 |

3,9 |

5,2 |

4,5 |

5,9 |

6,5 |

5,0 |

9,0 |

|

|

Bi |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

|

Th |

3,1 |

2,1 |

3,8 |

5,5 |

5,0 |

6,0 |

10,9 |

10,1 |

12,4 |

13,0 |

|

U |

1,4 |

1,1 |

1,7 |

1,7 |

1,6 |

1,8 |

2,0 |

1,9 |

2,4 |

|

|

Na2O+K2O |

4,69 |

4,12 |

5,10 |

5,70 |

5,51 |

5,84 |

7,69 |

6,29 |

7,93 |

7,74 |

|

Na2O/K2O |

2,68 |

2,31 |

5,20 |

1,99 |

1,87 |

2,84 |

1,13 |

1,08 |

1,83 |

0,68 |

|

Сумма REE |

117,43 |

95,18 |

135,42 |

135,33 |

125,25 |

144,68 |

123,86 |

99,58 |

130,93 |

|

|

LREE |

102,73 |

80,93 |

116,91 |

116,43 |

106,91 |

124,95 |

107,95 |

83,98 |

113,76 |

|

|

HREE |

15,01 |

12,53 |

17,04 |

19,04 |

17,43 |

20,92 |

15,23 |

14,25 |

16,18 |

|

|

(La/Yb)n |

7,66 |

6,85 |

8,24 |

6,89 |

6,66 |

7,33 |

7,25 |

5,39 |

9,52 |

3,31 |

|

(Gd/Yb)n |

1,75 |

1,57 |

1,88 |

1,72 |

1,60 |

1,83 |

1,50 |

1,15 |

1,61 |

|

|

(La/Sm)n |

2,82 |

2,62 |

3,63 |

2,65 |

2,44 |

2,80 |

3,76 |

2,72 |

4,41 |

|

|

Eu/Eu* |

0,93 |

0,86 |

1,12 |

0,78 |

0,76 |

0,82 |

0,81 |

0,67 |

0,84 |

|

Наблюдаются отрицательные корреляции SiO2 с Al2O3 и MgO для пород первой фазы, тренды остальных петрогенных элементов не устанавливает четкой корреляционной связи. Для гранитоидов характерна положительная корреляция с кремнекислотой для суммы щелочей и отрицательные корреляции с Fe2O3, MgO, CaO, Al2O3. Характерной чертой пород Дашкесана является также нетипично низкое содержание V, Cr, Co, Ni, Zn в габброидах и, наоборот, повышенное относительно кларка содержание Ba, Pb, Rb, Sr, K, Nb, Mo, Sn, Th, U, Ce, тогда как для гранитоидов второй фазы, наблюдается обратная картина. Также для габброидов наблюдается высокое содержание редкоземельных элементов (РЗЭ) в среднем 115 г/т, для гранитоидов 120 г/т. Распределение (РЗЭ) в габброидах от умеренно до сильнодифференцированного (La/Yb)n в среднем 7,70, а для пород второй фазы 7,4.

Обсуждение результатов

Согласно геологическим данным, массив Дашкесан является доскладчатым образованием, формирование которого непосредственно связано с субдукционными процессами. Распределение РЗЭ и мультиэлементные спектры обнаруживают типичные для связанных с субдукцией магматических пород отрицательные Ta-Nb- и Ti-аномалии и обогащение субдукционными компонентами (Ba, Th, Sr, Pb, Nb) [9].

Основываясь на минералогическом исследовании, можно сделать вывод, что в процессе становления массива, помимо кристаллической дифференциации, имело место магматическое смешивание [12][13][15][16][17][18]. Этот вывод, помимо геологических наблюдений, основывается также на следующих фактах.

- Разнообразие минеральных ассоциаций как породообразующих, так и акцессорных минералов — наблюдаемая вариация текстур и структур гипидиоморфнозернистой до такситовой, наличие многочисленных шлиров и кучевых скоплений темноцветных минералов.

- Присутствие включений калиевого полевого шпата в габброидах.

- Обрастание плагиоклаза ортоклазом, кварцем, пироксеном, амфиболом, пойкилитовые структуры темноцветных минералов.

- В пироксене и амфиболе встречаются включения плагиоклаза.

- Широкие фациальные переходы в пределах одних фаз.

- Включения ксенолитов предыдущих фаз по всему массиву

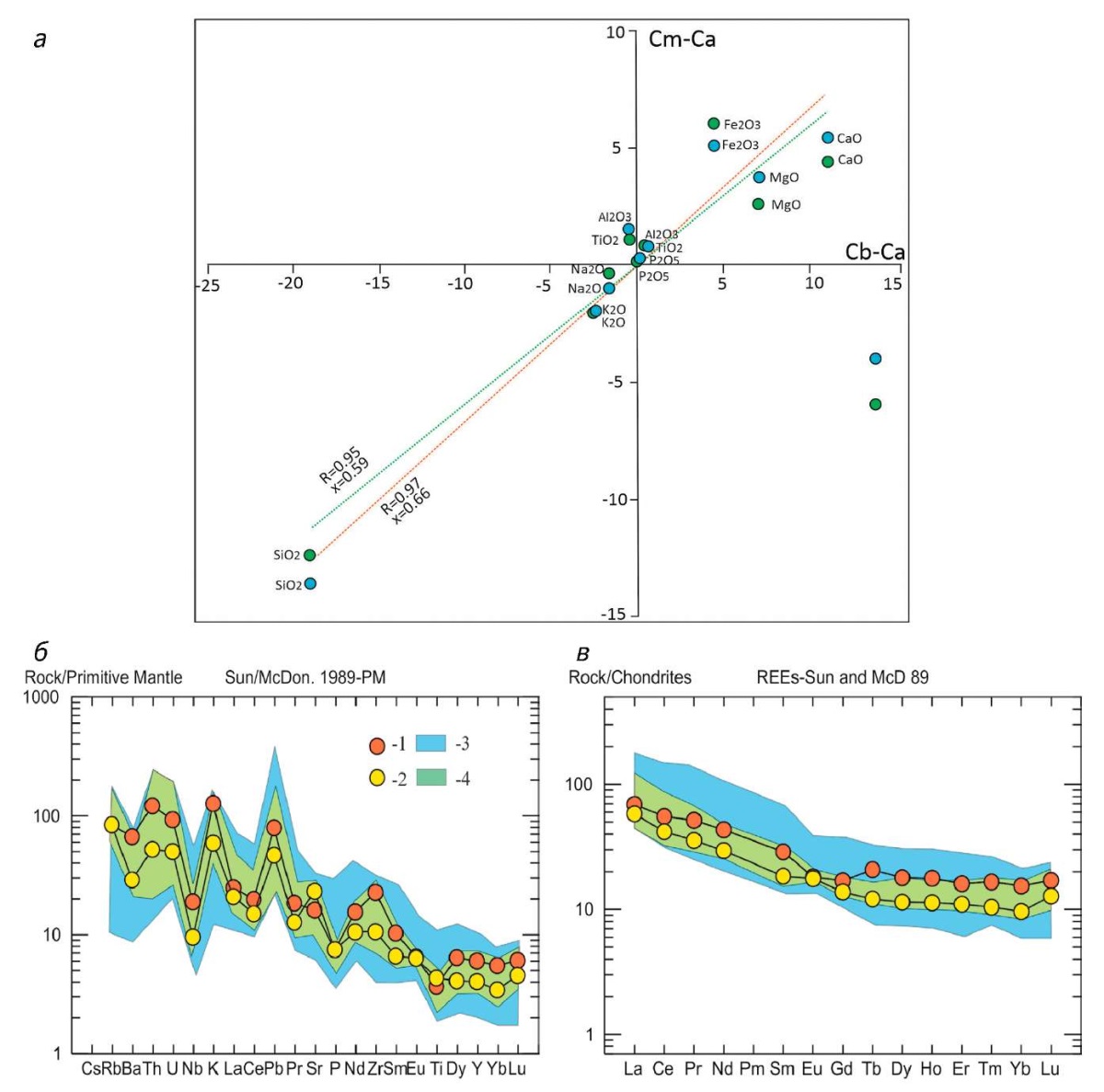

Дополнительно проведен миксинг-тест, предложенный Fourcade, Allergre [14].

Если А — кислая, а B — основная магмы, то содержание C каждого элемента i в любом смешанном расплаве M должно соответствовать уравнению:

СiM = x*СiA + (1 – x) СiB

или СiM– – СiA = x*(СiB– СiA), (1)

где x (0 < x < 1) — это доля основной мамы в смешанном расплаве M. Для получения гибридной магмы необходимо смешать два крайних ее члена, соответствующих наименее и наиболее дифференцированным разностям. Результатом решения уравнения является прямая в координатах CB–CA, CM–CB, где наклон кривой определяет долю основной магмы при формировании как конечного, так и всех промежуточных составов гибридных пород. Полученные положительные корреляции отражают высокую вероятность модели смешения. Как видно из результатов моделирования (табл. 2), габброиды Дашкесана могли формироваться в результате смешения 65—95% (75% в среднем) основной магмы и 5—35% гранитной магмы; при формирования кварцевых диоритов и грандиоритов доля базальтовой составляла 40—70% (60% в среднем), а гранитоидов — около 15%. На (рис. 3а) для примера показана модель смешения для двух образцов: габбродиорита и диорита. Хорошая линейная корреляция (R = 0,95—0,97) указывает на справедливость модели.

Таблица 2. Параметры миксинг теста (mixing test) [14]

Table 2. Mixing test parameters [14]

|

Порода |

Образец |

R |

X |

|

габброиды |

обр. 19 |

0,97 |

0,66 |

|

обр. 21 |

0,96 |

0,75 |

|

|

обр. 23 |

0,97 |

0,66 |

|

|

обр. 25 |

0,98 |

0,71 |

|

|

обр. 6 |

0,93 |

0,75 |

|

|

обр. 44 |

0,99 |

0,78 |

|

|

обр. 45 |

0,95 |

0,69 |

|

|

обр. 46 |

0,97 |

0,78 |

|

|

обр. 46а |

0,97 |

0,81 |

|

|

обр. 46б |

0,97 |

0,83 |

|

|

обр. 48 |

0,97 |

0,97 |

|

|

диориты |

обр. 13 |

0,91 |

0,74 |

|

обр. 30 |

0,94 |

0,47 |

|

|

обр. 20 |

0,93 |

0,38 |

|

|

обр. 24 |

0,97 |

0,53 |

|

|

обр. 28 |

0,96 |

0,62 |

|

|

обр. 9 |

0,95 |

0,59 |

|

|

обр. 10 |

0,95 |

0,62 |

|

|

обр. 12 |

0,95 |

0,60 |

|

|

гранитоиды |

обр. 26 |

0,93 |

0,26 |

|

обр. 31 |

0,94 |

0,47 |

|

|

обр. 34 |

0,94 |

0,08 |

|

|

обр. 35 |

0,94 |

0,11 |

|

|

обр. 37 |

0,94 |

0,25 |

|

|

обр. 39 |

0,92 |

0,16 |

|

|

обр. 40 |

0,93 |

0,38 |

|

|

обр. 4 |

0,76 |

0,02 |

|

|

обр. 8 |

-0,66 |

-0,02 |

|

|

32 |

0,88 |

0,09 |

|

|

дайки |

обр. 2 |

0,95 |

0,85 |

|

обр. 38 |

0,96 |

0,95 |

|

|

обр. 41 |

0,96 |

1,08 |

|

|

обр. 29 |

0,89 |

0,24 |

|

|

обр. 3 |

0,75 |

0,04 |

R — коэффициент корреляции; X — угол наклона кривой и доля базальтовой магмы

Рис. 3. Математический расчет для миксинг теста [14]. а — для петрогенных элементов диорит (1) обр. 9 и габбродиорита (2) обр. 19 с линейными трендами. При расчете использовались значения Сa = обр. 33, Сb = обр. 47; x — объемное содержание мафического компонента, R — коэффициент корреляции; б, в — распределение редкоземельных и микроэлементов для магматических пород габбро-гранитового комплекса, нормированные на: б — хондрит [Sun, McDonough, 1989], в — примитивную мантию [Sun, McDonough, 1989].

1 — наблюдаемые содержания в граните (обр. 39); 2 — модельные содержания в граните (обр. 39); 3 — реальные составы пород; 4 — модельные составы пород

Fig. 3. Сalculation for mixing test [14]. а — for petrogenic elements, diorite (1) sample 9 and gabbrodiorite (2) sample 19 with linear trends. The calculations used the values of Ca = sample. 33, Cb = sample. 47; x is the content of the mafic component, R is the correlation coefficient; б, в — distribution of rare earth and trace elements for igneous rocks of the gabbro-granite complex, normalized to: б — chondrite [Sun, McDonough, 1989], в — primitive mantle [Sun, McDonough, 1989].

1 — observed contents in granite (sample 39); 2 — model contents in granite (sample 39); 3 — rock compositions; 4 — model compositions

В дополнение к этому проведено сравнение реально наблюдаемых содержаний редкоземельных и микроэлементов с вычисленными содержаниями элементов в гибридной породе. В целом отмечается хорошее совпадение реальных и модельных распределений. Тем не менее совпадения не идеальны, наиболее сильны различия в содержаниях Th, U, Pb, Sr, Ba, Nb, Ta, Zr. Неполное совпадение содержаний микро- и редкоземельных элементов в первую очередь объясняется тем, что процесс смешения сопровождался коровой контаминацией, магматическим и субдукционным обогащением [9].

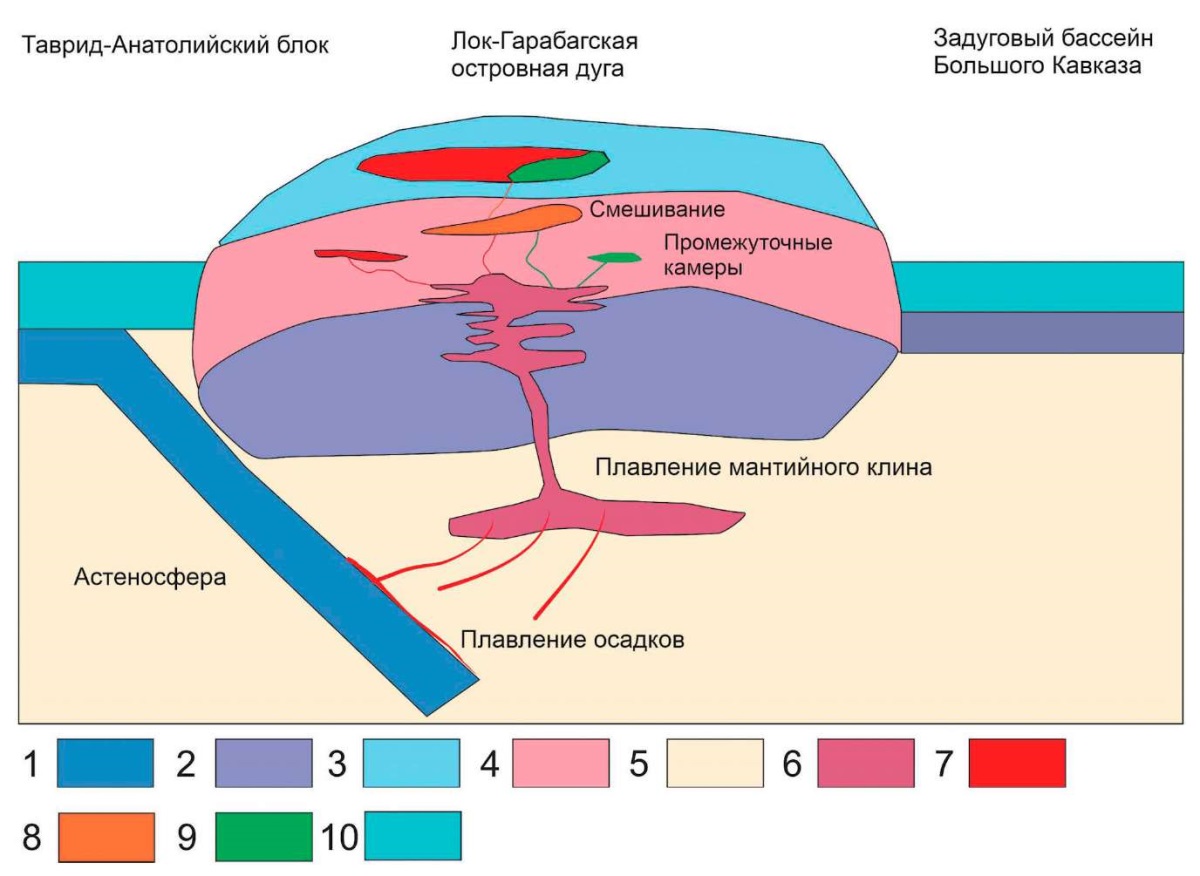

Модель образования пород Дашкесанского комплекса (рис. 4) заключается в выплавлении родоначальных расплавов из обогащенных пород мантийного клина при активном участии субдукционных флюидов, которые образовываются в результате плавления осадков плиты. Наблюдаемое мантийное обогащение возможно за счет неоднородности субстрата и мантийного метасоматоза. По мере продвижения расплавов кислая и основная магмы смешиваются в промежуточных камерах или же кислая магма во второй фазе внедрения прорывает уже существующие габброиды. Обычно температуры кислой магмы недостаточно для плавления основных пород, однако взаимодействие с флюидной составляющей приводит к возрастанию физико-химической активности, что приводит к возможности частичного переплавления габброидных пород по периметру, их захвату и дальнейшей переработке.

Рис. 4. Модель формирования массива Дашкесан

1 — океаническая плита; 2 — океаническая кора задугового бассейна; 3 — мезозойские вулканиты; 4 — континентальная кора; 5 — астеносфера; 6 — плавление мантийного клина; 7 — гранитоиды; 8 — промежуточные магматические камеры смешивания; 9 — габброиды; 10 — океан

Fig. 4. The model of the formation of the Dashkesan instrusion

1 — oceanic plate; 2 — oceanic crust of the back-arc basin; 3 — Mesozoic volcanic rocks; 4 — continental crust; 5 — asthenosphere; 6 — melting of the mantle wedge; 7 — granite; 8 — transitional magmatic mixing chambers; 9 — gabbro; 10 — ocean

Заключение

Геохимические особенности пород Дашкесана — наличие положительной и отрицательной европиевой аномалии, аномально высокое содержание редкоземельных элементов в породах первой фазы, повышенное содержание литофильных и высокозарядных элементов Nb, Rb, Ba, Sr, Pb, U, Th, K, Zr, Hf в габброидах, низкие содержания типичных для кислых дифференциатов микроэлементов и суммы редкоземельных элементов, — скорее всего, обусловлены процессами смешения расплавов (миксинг/миглинг) и коровой контаминации. На основе математического расчета миксинг-теста формирование переходных фаций возможно за счет смешения ~ 60% основной магмы и 40% кислой магмы. Модель формирования комплекса заключается в первичном плавлении обогащенного мантийного клина и дальнейшем перемешивании в магматических камерах, а также коровой контаминацией, ассимиляцией и субдукционным обогащением.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Садыхов Э.А. — разработал концепцию статьи, провел структуризацию материала, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Десяткин А.С. — внес вклад в написании текста статьи, утвердил концепцию.

Велиев А.А. — предоставил геологические данные, внес вклад в концепцию статьи.

Хмарин Э.К. — внес вклад в обработку материалов и графическое оформление.

Emin A. Sadikhov — developed the concept of the article, structured the data, finally approved the published version of the article and agrees to take responsibility for all aspects of the work.

Alexey S. Desyatkin — contributed to writing the text of the article, approved the concept.

Anar A. Veliev — provided geological data, contributed to the concept of the article.

Eduard K. Khmarin — contributed to data processing and graphic design.

Список литературы

1. Абдуллаев Р.Н., Мустафаев Г.В., Мустафаев М.А. и др. Мезозойские магматические формации Малого Кавказа и связанное с ними эндогенное оруденение / под ред. Э.Ш. Шихалибейли. Баку: Элм, 1988. 160 с.

2. Исмаил-заде А.Д. Петрологическая интерпретация процесса гибридизма в мезозойских гранитоидных интрузивах Малого Кавказа // Изв. НАНА. Сер. Науки о Земле. 2006. № 2. С. 9—19.

3. Кашкай М.А. Петрология и металлогения Дашкесана и других железорудных месторождений Азербайджана. М., 1965. 888 с.

4. Марфунин А.С. Материалы к петрографии Дашкесанского массива и его контактового поля // Труды ИГН АН СССР. Вып. 165. Сер. петрограф. 1955. № 147. С. 113—142.

5. Мустафаев Г.В. Мезозойские гранитоиды Азербайджана и особенности их металлогении. Баку: Элм, 1977. 234 с.

6. Мустафаев Г.В. О гибридизме магм мезозойских интрузивов Малого Кавказа и фемическом профиле эндогенного оруденения // Магматизм, формации кристаллических пород и глубины земли. М.: Наука, 1974. С. 25—27.

7. Нагиев В.Н. Рудные месторождения Азербайджанской Республики: монография / науч. ред. С.А. Бекташи; ред. Ю.Д. Заманов. Баку: Элм, 2007. 596 с.

8. Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2009. 200 с.

9. Садыхов Э.А. Мезозойские плутонические комплексы Лок-Гарабагской зоны Малого Кавказа: геохимическая характеристика, возраст и магматические источники. Диссертация, 2019. С.189

10. Садыхов Э.А. Геохимия, U-Pb датирование и геодинамические условия формирования габбро-гранитового комплекса Лок-Гарабахской тектономагматической зоны (Дашкесанский интрузив) // Мат-лы конференции «Граниты и эволюция Земли: мантия и кора в гранитообразовании». Екатеринбург, 2017. С. 264—266.

11. Шипулин Ф.К. Интрузии и рудообразование (на примере Дашкесана). Л.: Наука, 1968. 216 с.

12. Baxter S., Feely M. Magma mixing and mingling textures in granitoids: examples from the Galway Granite, Connemara, Ireland // Mineralogy and Petrology. 2002. Vol. 76. No. 1. P. 63—74.

13. Enclaves and granite petrology / J. Didier & B. Barbarin. Elsevier, 1991. 601 p.

14. Fourcade S., Allegre C.J. Trace elements behavior in granite genesis: a case study. The calc-alkaline plutonic association from the Querigut complex (Pyrénées, France) // Contrib. Mineral. Petrol. 1981. Vol. 76. No. 2. P. 177—195

15. Frost T.P, Mahood G.A. Field, chemical and physical constraints on mafic-felsic magma interaction in the Lamarck Granodiorite, Sierra Nevada, California // Geological Society of America Bulletin. 1987. Vol. 99. P. 272—291.

16. Hibbard M.J The magma mixing origin of mantled feldspars // Contrib. Mineral. Petrol. 1981. Vol. 76. P. 158—170.

17. Hibbard M.J. Textural anatomy of twelve magmamixed granitoid systems / J Didier, B. Barbarin (eds.) // Enclaves and granite petrology. Amsterdam: Elsevier, 1991. Vol. 13. P. 431—444.

18. Wilcox R.E. The idea of magma mixing: history of a struggle for acceptance // J. Geol. 1999. Vol. 107. P. 421—432.

Об авторах

Э. А. СадыховРоссия

Садыхов Эмин Али оглы — ведущий геолог

69, корп. Б, ул. Новочеремушкинская, г. Москва 117418

тел: +7 (906) 228-50-75

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. С. Десяткин

Россия

Десяткин Алексей Сергеевич — генеральный директор

69, корп. Б, ул. Новочеремушкинская, г. Москва 117418

тел.: +7 (965) 224-56-43

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

А. А. Велиев

Азербайджан

Велиев Анар Алескер оглы — PhD, менеджер по геологии и разработке

2, ул. Измир, Башня Хаят 2, г. Баку AZ1065

тел.: +994 (50) 235-78-79

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Э. К. Хмарин

Россия

Хмарин Эдуард Константинович — менеджер по геологии и разработке

9, стр. 1, пом. 35/110/1, Армянский переулок, г. Москва,101000

тел.: +7 (914) 094-92-43

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Садыхов Э.А., Десяткин А.С., Велиев А.А., Хмарин Э.К. Геохимические признаки магматического гибридизма в габбро-гранитном массиве Дашкесан (Дашкесанское железорудное месторождение, Азербайджан). Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(1):52-64. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-52-64

For citation:

Sadikhov Е.А., Desyatkin А.S., Veliev А.А., Khmarin Е.К. Geochemical signs of magmatic commingling in the Dashkesan gabbro-granite intrusion (Dashkesan iron ore deposit, Azerbaijan). Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(1):52-64. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-52-64

JATS XML