Перейти к:

Геологические условия формирования свинцово-цинковых месторождений Алжирской Народной Демократической Республики

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-45-51

Аннотация

Введение. Изложены новые взгляды на формирование свинцово-цинковых месторождений Алжирской Народной Демократической Республики.

Цель. Представить геолого-структурную модель формирования месторождений Pb—Zn (свинец—цинк) Алжира в пределах палеовулканического сооружения.

Материалы и методы. Проведен анализ материалов существующих месторождений свинца и цинка в пределах Республики Алжир. Предложена структурно-генетическая схема формирования стратиформных месторождений свинца и цинка в карбонатных породах на примере сульфатно-фумарольной деятельности вулкана Эребус.

Результаты. Стратиформные месторождения свинца и цинка являются одновозрастными (олигоцен) независимо от возраста вмещающих карбонатных пород.

Заключение. Стратиформные месторождения свинца и цинка представляют собой продукты вулканической сульфатно-фумарольной деятельности гидротерм под покрышкой карбонатных отложений, сформировавшиеся на склонах палеовулканического сооружения юрско-олигоценового времени.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дьяконов В.В., Мау В., Погребс Н.А. Геологические условия формирования свинцово-цинковых месторождений Алжирской Народной Демократической Республики. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(1):45-51. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-45-51

For citation:

Dyakonov V.V., Maou W., Pogrebs N.А. Geological formation conditions for lead and zinc ore deposits in the People’s Democratic Republic of Algeria. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(1):45-51. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-45-51

Алжир среди стран Африки занимает третье место по совокупности запасов и прогнозируемых ресурсов (520 + 300 тыс. тонн) свинца. По запасам и ресурсам цинка (1820 + 1270 тыс. т) занимает пятое место на континенте. Запасов свинца и цинка в стране находится 0,5 % от общемировых [5]. Пятнадцать наиболее крупных по запасам месторождений сосредоточены в восточной части Магрибской металлогенической зоны (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения месторождений твердых полезных ископаемых

в восточной части Магрибской металлогенической зоны

Fig. 1. Schema of the location of solid mineral deposits

in the eastern part of the Maghreb metallogenic zone

В геологическом понимании под территорией «Магриба» рассматривается западное Средиземноморское побережье Северной Африки, относящееся к государствам Марокко, Алжир и Тунис. Крупнейшим геологическим сооружением этой территории являются Атласские горы. Их формирование приходится на эпоху альпийского тектоно-магматического цикла активизации, продолжающегося и сегодня. Здесь сосредоточено большое количество молодых вулканических сооружений.

Среди месторождений выделяются следующие геолого-промышленные типы [3]:

- скарново-полиметаллические;

- полиметаллические и медно-полиметаллические гидротермальные жильные;

- вулканогенно-гидротермальные;

- стратиформные свинцово-цинковые залежи в карбонатных породах.

Главным промышленным типом являются месторождения стратиформные в карбонатных породах. В них сосредоточены более 80 % свинца и около 60 % запасов цинка [5]. Наиболее крупные месторождения находятся в горст-грабеновых структурах Высоких плато и Айн Млила (Эль-Абед, Детлен, Керзет-Юссеф, Сайда и др.). Месторождения приурочены к зонам трещиноватости разломов, в особенности к зонам сочленения разнонаправленных разломов. В кровле и местах выклинивания рудных тел располагаются мергели, состоящие из кварцитов, глинистого материала и доломитов.

Отмечаются характерные особенности в размещении рудных месторождений в Атласской провинции — их миграция с омоложением возраста в разрезе снизу вверх и в направлении с запада на восток. В тех же направлениях изменяется и возраст карбонатных толщ: от рифогенных и биостромных известняков юры и мела до лагунных известняков олигоцена. Отмечается, что в региональном размещении месторождений важную роль играют зоны сочленения тектонических зон двух направлений: северо-восток (продольные) и северо-запад (поперечные), или, точнее сказать, кольцевые и радиальные. Связь с магматическими породами чаще всего устанавливается. Но весьма часто отмечается пространственная ассоциация с гипсо-соляными-диапирами эвапоритов триаса.

Стратиформные залежи свинца и цинка приурочены к прослоям пестрых по составу брекчированных и карстифицированных мергелей [4], образовавшихся из рифогенных известняков мезо-кайнозойского возраста.

Рудные тела в таких месторождениях имеют форму лентовидных залежей протяженностью до 5000 м, шириной 50—200 м, при изменяющейся мощности от 0,5 до 15 м. Представляется, что рудные ленты выполняют карстовые полости, располагающиеся между горизонтами глинистых мергелей, рассматриваемых нами в качестве гидроупоров для сольфатарно-фумарольных потоков. Характерно, что все поля «лент» (рудные поля) повторяют тектонический каркас территории, имеют продольные и поперечные направления относительно горного сооружения Атлас. Любопытно, что мощность доломитовых зон в переделах месторождений уменьшается до 1—2 метров в направлении на юго-восток и увеличивается до нескольких сотен метров в северо-западном направлении.

Реже встречаются круто погружающиеся рудные ленты, прослеженные до максимальной глубины 1200 метров. На месторождении Керзет-Юссеф таких сопряженных по вертикали рудных тел насчитывается 17 в 70-метровом интервале по простиранию рудной зоны [2].

На месторождении Уарсенис в пределах рудного узла рудные тела представлены трубами, штоками площадью от 60 до 1000 м, ветвящимися жилами и согласными линзами. В основании известняковых рифовых известняков были вскрыты триасового возраста базальты.

Руды месторождений представлены различными текстурами: массивные, брекчиевидные, полосчатые и конкреционные. Они сложены сфалеритом, пиритом, марказитом и так далее [6]. Нерудные минералы представлены баритом, сфалеритом, кальцитом, доломитом, кварцем, гипсом и эвапоритами. Часто встречается битум, заполняющий трещины и жеоды в доломитах, а также концентрирующийся в области выклинивания рудных тел. Средние содержания главных рудных компонентов составляют: Zn — до 20%, Pb — до 5%.

Представить механизм формирования стратиформных свинцово-цинковых месторождений в карбонатных породах Атласа нам поможет пример сольфатарно-фумарольной деятельности вулкана Эребус.

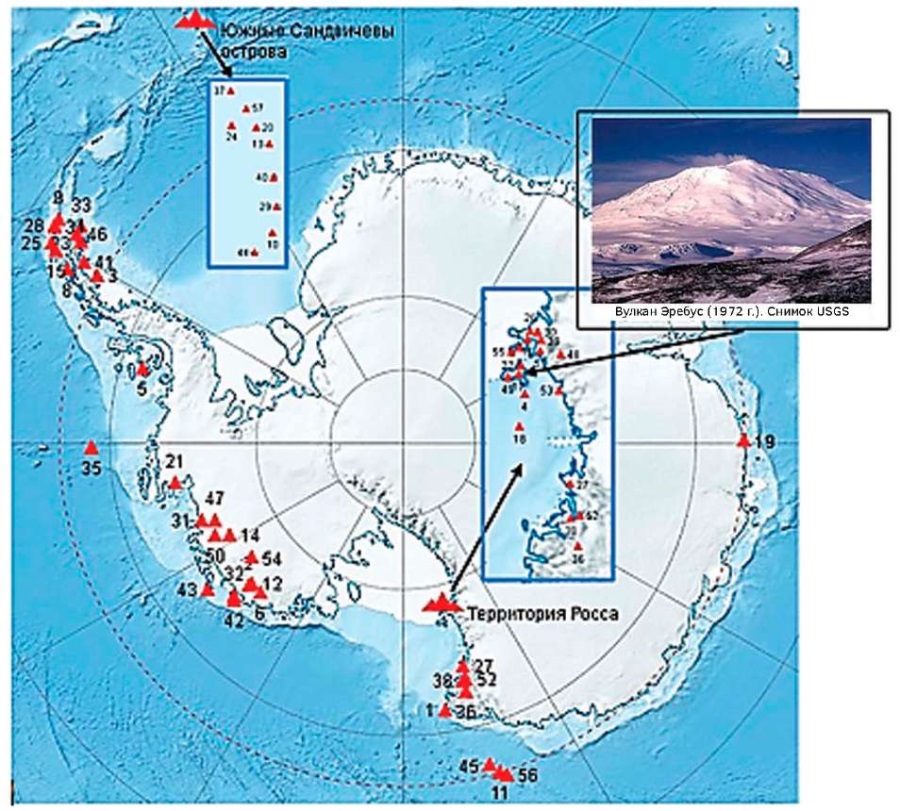

В пределах Антарктического континента насчитывается 57 вулканических сооружений (рис. 2). Высота их колеблется от 3794 км — вершина Эребуса (территория Росса № 17) — над уровнем океана до подводных вулканических конусов. На рисунке показаны вулканические сооружения, проявлявшие магматическую активность, включая гидротермальную, за последние 10 000 лет. Сюда входят и многочисленные вулканические вершины островов, прилегающих к континенту.

Рис. 2. Вулканические структуры Антарктиды. По данным Global Volcanism Program Смитсоновского института, которая содержит информацию о вулканах, проявлявших тот или иной вид активности, включая геотермальную, в последние 10 000 лет

Fig. 2. Volcanic structures of Antarctica. According to the Smithsonian Institution’s Global Volcanism Program, which contains information about volcanoes that have shown some type of activity, including geothermal, in the last 10,000 years

Продукты магматических извержений в пределах Антарктиды, там, где можно наблюдать выходы коренных пород, развиты широко. Они представлены как правило эффузивными породами — лавами базальтов и их туфами.

Помимо Антарктиды, данный вулканический регион также включает в себя Южные Сандвичевы острова и другие островные группы, прилегающие к континенту.

Вулканы Антарктики большей своей частью погребены под мощным ледниковым покровом. Основными методами обнаружения вулканов на континенте являются дистанционные, с помощью материалов космической съемки. В небольших объемах проводятся радарная съемка с поверхности ледникового покрова и бурения колонковых скважин. Вполне реально, что количество вулканов может быть значительно больше. Они ждут своих первооткрывателей.

Самым крупным из действующих вулканов на ледяном континенте является Эребус.

Эребус был открыт в 1841 году английскими мореплавателями под руководством Д.К. Росса и получил свое название по одному из кораблей той экспедиции, названному в честь древнегреческого бога Эреба.

Это вулканический конус возрастом магматических отложений 1,3 млн лет. Он сложен слоями застывшей лавы (оливинового базальта, трахита, фонолита и его разновидности кенита), вулканических пеплов, тефры и туфов. Его высота составляет 3794 м, диаметр — около 70 км над уровнем моря,

На Эребусе прослеживается древняя кальдера диаметром примерно 12 км, центральный конус внутри которой имеет наверху более молодую кальдеру диаметром около 3 км, а уже в ней развит новый вулканический конус с активным кратером диаметром 805 м и глубиной 274 м. В активном кратере уже, по крайней мере, несколько десятков лет постоянно наблюдается жидкое лавовое озеро, а таких вулканов на Земле единицы. Это придает вулкану своеобразное свечение в темное время.

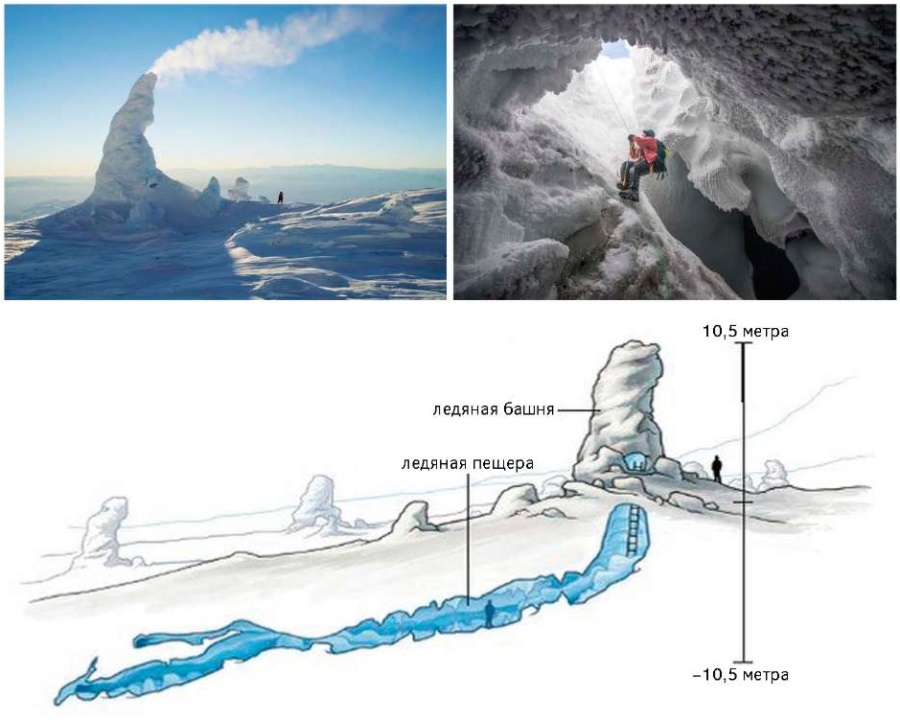

Указанное лавовое озеро заполнено расплавленным кенитом (эффузивная порода порфирового фонолита или трахита), который в застывшем виде встречается только в породах гор в африканской Кении, а в разогретом до 900 °С жидком состоянии его извергает на сегодняшний день только антарктический Эребус. Извержения носят взрывной характер. При низких температурах лава застывает, не излившись из кратера. Накапливающийся под покрышкой газ периодически взрывает застывшую лаву. На вершине и склонах вулкана широко проявлена сульфатарно-фумарольная деятельность. Результатом их деятельности являются ледяные башни-дымоходы высотой до нескольких метров и экзотические ледяные пещеры (рис. 3).

Рис. 3. Ледяные башни и ледяные пещеры на склонах вулкана Эребус

(источник: https://masterok.livejournal.com/874894.html)

Fig. 3. Ice towers and ice caves on the slopes of Erebus volcano

(source https://masterok.livejournal.com/874894.html)

Ледниковые пещеры и вертикальные «дымоходы» создают весьма запутанную сеть горизонтальных и вертикальных полостей.

Самой известной является ледниковая пещера Кверкфьелль в леднике Ватнайенюдль в Исландии. Ее длина, измеренная в 1980 году, составила 2,8 км при максимальной ширине 525 м. Ее происхождение также связано с действием вулканических фумарол.

Аналогичные пещеры формируются и в других местах нашей планеты. На наш взгляд, механизмы формирования ледяных пещер на склонах вулканических сооружений можно распространить и на образование свинцово-цинковых месторождений Алжира, для которых вмещающими породами служат карбонаты. Широко известно, что в полях развития карбонатных отложений повсеместно формируются карстовые полости, и не только за счет метеорных вод.

В заключение приведем цитату из статьи Софьи Ивановны Набоко «Современные гидротермальные процессы и метаморфизм вулканических пород» [3]: «Современные гидротермы металлоносны. Наиболее характерными компонентами терм являются: мышьяк, молибден, медь, цинк и серебро. Металлы присутствуют в растворах в десятитысячных долях процента. Однако присутствующий в гидротермах сероводород вылавливает из растворов металлы, и в результате длительности процесса в осадках гидротерм и в гидротермально измененных породах происходит некоторая концентрация металлов».

Как показывают результаты изучения металлов в фумаролах вулкана Кудрявый (о. Итуруп) с площади фумарольного поля в несколько сотен квадратных метров, суммарный вынос за год (в тоннах) составил: Re — 6—7; Mo — до 100; Cu — до 120; Au — до 0,4, а к этому еще много чего. Эти объемы подсчитаны лишь по современным газовым эманациям на поверхности [1]. А сколько их осело по многочисленным подводящим каналам в недрах вулканического сооружения на благоприятных геохимических барьерах.

Из рассмотренного материала следует выводы:

- Свинцово-цинковые месторождения Алжира, несомненно, являются магматическими и располагаются в пределах крупного палеовулканического сооружения мезо-кайнозойского возраста.

- Время формирования (накопления) рудной минерализации практически современное. Об этом свидетельствует факт их локализации в известняках большого возрастного интервала от юры до олигоцена.

- Механизм формирования рудной минерализации уникален. Гидротермы начинают поступать из глубин магматического сооружения, когда сформировался рифогенный карбонатно-мергелевый чехол. Растворы гидротермально изменяли вмещающие породы, формируя карстовые полости значительной протяженности, и последующие порции металлоносных гидротерм отлагали металлы в гидротермально измененных породах.

ВКЛАД АВТОРОВ / AUTHOR CONTRIBUTIONS

Дьяконов В.В. — разработал концепцию и подготовил текст статьи, окончательно утвердил публикуемую версию статьи и согласен принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Мау В. — разработала концепцию и подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Погребс Н.А. — разработала концепцию и подготовила текст статьи, окончательно утвердила публикуемую версию статьи и согласна принять на себя ответственность за все аспекты работы.

Victor V. Dyakonov — collected material, developed the concept and prepared text of the article, finally approved the published version of the article and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Warda Maou — collected material, developed the concept and prepared text of the article, finally approved the published version of the article and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Natalia A. Pogrebs — collected material, developed the concept and prepared text of the article, finally approved the published version of the article and agree to take responsibility for all aspects of the work.

Список литературы

1. Бегул М. Геологическое исследование региона Хамимат (юго-восток Константины). Применение для нефтяных исследований на границе Алжира и Туниса: дисс. докт. инж.-геол. наук. Париж, 1974. 127 p.

2. Буталеб А., Джамал-Эддин А., Колли О. Обобщение данных о месторождениях Pb-Zn в теллианской цепи Алжира. Алжир: Минеральные ресурсы Алжира: Металлогения, Перспективы, Июль 2023 года. С. 191—200.

3. Набоко И.Н. Современные гидротермальные процессы и метаморфизм вулканических пород // Труды Лаборатории вулканологии АН СССР. 1961. Вып. 19. С. 12—33.

4. Omar H, Abdelhak B, Madjid C. et al. Pb-Zn (Ba) deposits of the oriental Saharan Atlas (north-east of Algeria): distribution, control and implications for mining exploration. Arab J Geosci 9, 422 (2016). https://doi.org/10.1007/s12517-016-2406-x.

5. Sami L. Contribution to the geological and gîtological study of mineralizations at Pb-Zn, Ba and F in the Meskiana region: Example of the Es Swabaa and M’kheriga indices (Eastern Saharan Atlas). Master’s thesis, USTHB Bab Ezzouar Alger (2004).

6. Smati A. Pb-Ba and Fe deposits from Djebel Slata (North-Central Tunisia): epigenetic mineralization from the credit of the bordure of a Diapir of Trias. Sidi Amor Ben Salem and Slata Iron Deposits Doct. Paris, 1986. 250 P.

Об авторах

В. В. ДьяконовРоссия

Дьяконов Виктор Васильевич — доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой общей геологии и геологического картирования

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

В. Мау

Россия

Мау Варда — аспирантка кафедры общей геологии и геокартирования

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Н. А. Погребс

Россия

Погребс Наталья Анатольевна — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры общей геологии и геокартирования

23, ул. Миклухо-Маклая, г. Москва 117997

Конфликт интересов:

авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Рецензия

Для цитирования:

Дьяконов В.В., Мау В., Погребс Н.А. Геологические условия формирования свинцово-цинковых месторождений Алжирской Народной Демократической Республики. Proceedings of Higher Educational Establishments: Geology and Exploration. 2024;66(1):45-51. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-45-51

For citation:

Dyakonov V.V., Maou W., Pogrebs N.А. Geological formation conditions for lead and zinc ore deposits in the People’s Democratic Republic of Algeria. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2024;66(1):45-51. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-1-45-51